N on l’ho appresa da una stupenda lontananza, la Mosca fra il 1921 e il 1924. Oh, no! Io ci ho vissuto, l’ho percorsa in lungo e in largo. Sono salito al quinto piano di quasi tutti i palazzi, bastava che ci fossero degli uffici, e poiché non c’era neanche a cercarlo, un quinto piano che non avesse un ufficio, li conosco dal primo all’ultimo senza eccezione”.

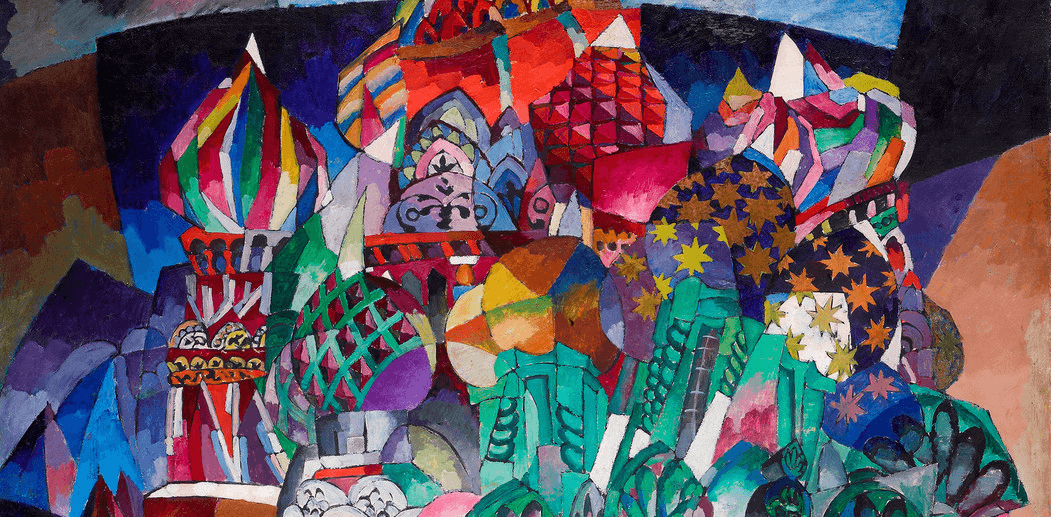

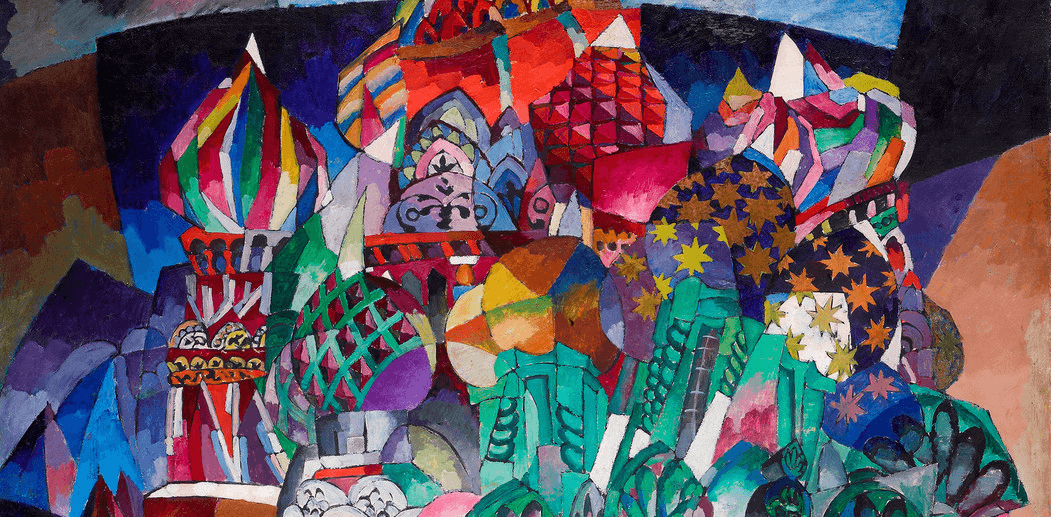

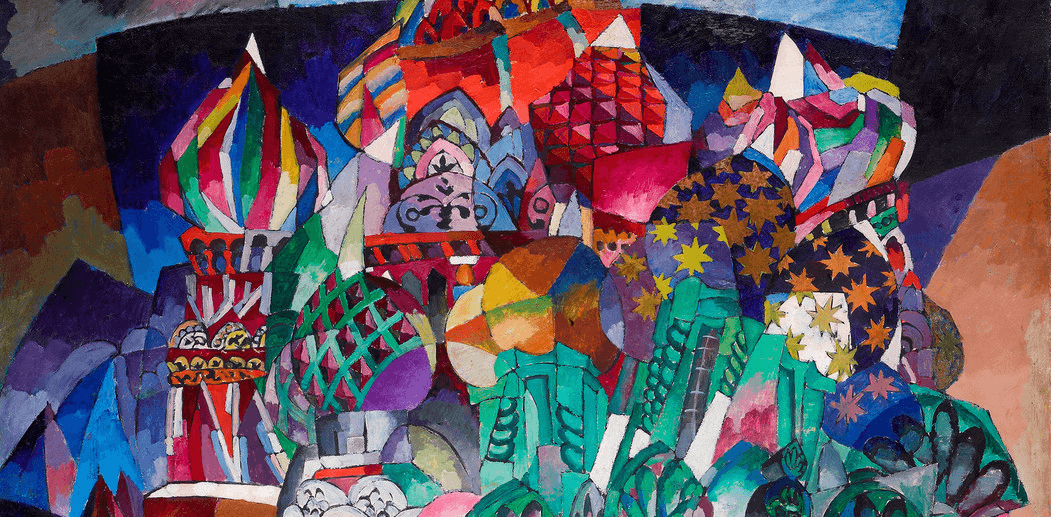

Così scrive Michail Bulgakov all’inizio di uno dei suoi feuilleton di recente tradotti e raccolti da Elisa Baglioni in un bel volume, ottimamente curato, uscito per l’editore Passigli di Firenze (Mosca dalle mille e mille cupole, 2023). Feuilleton, per inciso, nella tradizione russa indica un pezzo breve di carattere vario fra il racconto umoristico, lo schizzo di costume, l’aneddoto, destinato a periodici o giornali. A questo genere minore e tipicamente “alimentare” Bulgakov si è dedicato dal suo arrivo a Mosca fino a oltre la metà degli anni Venti, appunto allo scopo di sopravvivere e attuare quella che definisce, in una lettera alla madre, la sua “idea fissa”: “La quale consiste nell’obiettivo di realizzare in tre anni questa norma: appartamento, vestiario e libri”.

L’impresa non era così facile come si potrebbe pensare, e se Bulgakov rivendica di aver vissuto di persona le cose che racconta è perché sa che la Mosca 1921-24 non è una Mosca qualsiasi, né una città qualsiasi. Tornata nel 1918, per volontà di Lenin, al rango di capitale, Mosca è un posto selvaggio e pericoloso dominato da due ordini di animali feroci: da una parte la stolida e onnipresente burocrazia del regime – il nascente regime sovietico; dall’altra la creatura più tipica della NEP, la nuova politica economica varata dal governo alla fine del 1921, giusto quando Bulgakov vi si trasferisce. I nepmany, cioè gli speculatori, affaristi e malfattori che spuntano come funghi in conseguenza del parziale ripristino delle condizioni di mercato, sono in gran parte equivalenti ai “pescecani” che proliferarono in Europa alla fine della Grande Guerra, descritti per esempio da Massimo Bontempelli nei suoi microromanzi di quegli stessi anni: La vita intensa (1920) e La vita operosa (1921). Questa gente volgare e senza scrupoli si muove però in un contesto in cui lo sfascio è raddoppiato o triplicato rispetto alla Milano, Parigi o Londra dello stesso periodo: al dissesto economico e sociale della guerra qui si sommano infatti gli effetti della Rivoluzione e della guerra civile, vinta dai bolscevichi grazie alla dittatura del partito e al cosiddetto comunismo di guerra, che ha strangolato e quasi fatto morire di fame il paese.

Bulgakov era disposto a confrontarsi lealmente con la nuova situazione, a riconoscerne le istituzioni e le realizzazioni, sempre a patto ovviamente che lo lasciassero vivere.

I feuilleton di Bulgakov descrivono in sostanza la rinascita di Mosca in conseguenza della NEP, nelle forme caotiche e grottesche date dalla compresenza degli slogan e delle regole formali del comunismo con il più spericolato spirito d’impresa. Intimidita, stretta fra le opposte minacce della repressione politica e della teppa criminale che infesta la città, l’intelligencija non ha scelta (a parte l’emigrazione) se non quella di buttarsi nel vivo della “lotta per l’esistenza” e fare come Bulgakov, ossia temprarsi nell’anima e nel corpo, adattarsi all’ambiente da bravo cittadino sovietico. Era questione di realismo e di sopravvivenza ma anche un’impresa in qualche modo eroica per chi, come Bulgakov, aveva un passato politico sospetto e non voleva abiurare ai principi basilari dell’onestà letteraria, come quello che impone allo scrittore di descrivere secondo coscienza, in maniera problematica, la realtà che lo circonda. Questi principi d’altronde sono al tal punto naturali e irrinunciabili che lo scrittore rifiuta in qualche modo patriotticamente la retorica dei “tempi eroici” sciorinata dai cantori dell’epica moscovita:

Adesso che tutti si sono rimpinzati di grassi e di fosforo, i poeti si mettono a scrivere che quelli furono tempi eroici. Dichiaro fermamente che non sono un eroe: non è nella mia natura. Sono un uomo ordinario, con i piedi per terra, eppure quella terra di Mosca mi ha quasi fatto morire di fame.

Nella scelta di restare “là dove il suo popolo, per sventura, era”, come scriverà Anna Achmatova in Requiem, c’era in Bulgakov l’acuta percezione della propria appartenenza russa (pur essendo nato a Kiev, nell’odierna Ucraina) e persino l’ammissione che lo Stato sovietico potesse essere parte della “Grande Evoluzione” messa in moto dagli eventi storici del Novecento. In questo senso era disposto, se non a scendere a patti, a confrontarsi lealmente con la nuova situazione, a riconoscerne le istituzioni e le realizzazioni, sempre a patto ovviamente che lo lasciassero vivere. Quanto a quest’ultimo fatto, è con una sorta di felicità fisica che lo scrittore registra (provvisoriamente) di essere scampato alla tempesta grazie alla propria astuzia e determinazione:

Mi ritrovai proprio nel mezzo dei due gruppi e con semplice e assoluta chiarezza mi si parò davanti un biglietto della lotteria con la scritta “morte”. Quando lo vidi mi risvegliai e sviluppai un’energia inaudita, mostruosa. Non sono morto, malgrado i colpi che mi sono piombati addosso a non finire, per di più dai due lati. […] Come il cane mette il pelo, io mi sono ricoperto di tessere e ho imparato a sfamarmi con una polenta variopinta di caratura infinitesima. Il mio corpo è diventato magro, le vene rigonfie, il cuore di ferro e gli occhi di lince. Mi sono temprato.

La selezione operata da Elisa Baglioni in un corpus di scritti che si immagina molto più ampio, si concentra sugli articoli usciti sulla rivista Nakanune, che si faceva a Mosca ma si stampava a Berlino, dove c’era una vasta colonia russa ancora in bilico fra il rientro in patria e l’emigrazione. Questa destinazione a tratti si rende percepibile sotto forma di richiami o allocuzioni ironiche del tipo: “Ecco qua una bella storia, compagni berlinesi!” – che concorrono al tono di cronaca straniata, alla piega grottesca della prosa di Bulgakov, così tipicamente e sapidamente russa, gogoliana. Il narratore va in giro per Mosca e registra con simulato distacco le curiose abitudini dei suoi abitanti, come l’uso di indossare d’inverno un soprabito autunnale: “Perché mai, direte voi? Beh, all’estero, probabilmente, ignorano l’esistenza di un’intera classe di persone che, a Mosca, considera in voga portare il cappotto autunnale d’inverno. A questa classe appartiene la cosiddetta intelligencija pensante e l’intelligencija futura: gli operai iscritti ai corsi pre-universitari. Questi ultimi fra l’altro non portano neanche il cappotto, ma certe giacche striminzite. Non fa freddo? Sciocchezze. Ci si abitua con gran facilità”.

Gli speculatori diventavano miliardari in un mese, e il mese successivo venivano fucilati.

Lo stesso trattamento subiscono in termini quasi cinematografici, ovvero in forma di carrellata, gli altri aspetti della vita sovietica ai suoi inizi che in seguito diverranno proverbiali e forniranno materia a film, romanzi, installazioni tutti opportunamente ricordati dalla curatrice nella sua prefazione. C’è la crisi degli alloggi e il conseguente obbligo di residenza in comune, nelle famigerate kommunalki (appartamenti in condivisione), l’elettrificazione, i bambini randagi (bezprizornye), le parate, le riunioni di partito, il moltiplicarsi insensato di acronimi e sigle incomprensibili (“Il Vryvvsel-Promgvnu. L’Unitorg, il Mostorg e il Glavlestorg. Infine il Zentrobumtrest”). Il dinamismo che è il carattere più vivido di questi pezzi si articola in diverse direzioni: dall’alto verso il basso, nei numerosi passi in cui l’autore sale in punti elevati per osservare la città; in direzione circolare seguendo il moto di Annuška, il tram “A”, che percorreva l’anello dei viali; infine in termini di brulichio e di frenetica attività per le strade di Mosca assediate da lavori di ogni ordine e grado, in nome del “Dio-cantiere” (bog remont) che ha stabilito il suo dominio sulla città.

La gigantesca macchina della ricostruzione, sostenuta da un’assordante propaganda, procedeva a pieno ritmo travolgendo edifici, strade, chiese, interi quartieri in vista dell’edificazione della capitale socialista. Gli speculatori diventavano miliardari in un mese, e il mese successivo venivano fucilati. Così anche i funzionari di partito, i poeti, gli ingegneri, persino i tecnici che dicevano “noi (con l’accento su questa parola) vi faremo vedere di cosa siamo capaci”, ma non facevano in tempo a far vedere un bel nulla, perché in quella settimana diventavano “l’ennesima vittima del ‘terrore bolscevico’” e venivano rinchiusi nella prigione di Butyrka. Nel frattempo però riaprivano i negozi, le strade si illuminavano, i teatri e i caffè riprendevano l’attività: era un ritorno di vita che insieme al senso del pericolo trasmetteva una specie di speranza, non si sa quanto vera e quanto simulata da parte del narratore. Ma dopotutto era il popolo russo, lo sgangherato e fraterno popolo russo che pur con tutti i suoi atroci difetti ritornava alla vita, si rimetteva in moto.

Il governo sovietico era un padrone duro ma a cui con qualche accorgimento, forse, si potevano prendere le misure. Il suo progetto era bestiale ma le sue realizzazioni in parte erano vere. Alla prima Esposizione Panrussa dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria, inaugurata nell’agosto 1923, se ne potevano trovare numerosi esempi: il narratore la visita nell’ultima sezione del libro (La città d’oro) con uno scetticismo da cui traspare a tratti una certa ammirazione per la varietà e vastità dello spettacolo, la grandezza della folla, la natura pittoresca e sorprendente dell’ingegno russo nelle sue multiformi manifestazioni. Erano sentimenti destinati a restare delusi negli anni successivi, quando ogni spazio di libertà si sarebbe richiuso, nell’arte come in economia, e il cittadino sovietico avrebbe avuto di fronte le due sole alternative di obbedire o soccombere, secondo la regola enunciata da Trockij con la sua solita capacità di sintesi: “Chi non si sottomette non mangia”.

Tuttavia ancora in questo momento, alla metà degli anni Venti, si respirava un clima di vaghe aspettative e possibilità, come se veramente si fosse “alla vigilia” di un mondo nuovo e più giusto. Nel quale beninteso Bulgakov non credeva, pur essendo disposto a registrarlo nella veste di umile e ironico cronista, ovvero di autore comico, se gliel’avessero permesso. Oggi sappiamo bene che se c’era una cosa che faceva difetto al governo sovietico era il senso dell’umorismo, e che era quindi inevitabile che lo mettessero a tacere, o pensassero di farlo. Ma “i manoscritti non bruciano” come sentenzia Woland nel più celebre e affascinante romanzo di Bulgakov, Il maestro e Margherita, e anche la prosa smagliante benissimo tradotta di questi feuilleton è arrivata fino a noi, per il nostro piacere e la nostra edificazione.