N elle sue tesi di Filosofia della storia, Walter Benjamin, nel 1940, scrive che “ciò che noi chiamiamo progresso, è questa bufera”, sottendendo che ciò che stava accadendo nel Novecento contribuiva a fondare una modernità che nelle bufere trovasse, suo malgrado, uno choc originario che avrebbe perpetuato la sua influenza negli anni successivi. Non c’è dubbio che tra queste bufere abbia un valore centrale la Grande guerra che con i suoi rivoli di violenza capillarmente diffusi diede bene la misura di ciò che il secolo prospettava attraverso la forma eccezionale di un trauma che avrebbe siglato le esperienze politiche, biografiche, artistiche e letterarie come una nera profezia. “Noi, le civiltà, ora sappiamo che siamo mortali” ha scritto Paul Valery in La crisi del pensiero, riassumendo come dall’interventismo che contagia i popoli europei, allevati dentro un nazionalismo cieco e nell’idea di una “guerra-farmaco” capace di sciogliere nodi individuali e collettivi, si sia passati alla scoperta della morte e alla conoscenza del dolore.

Ma il punto di non ritorno era già stato raggiunto e oltre alla scoperta di una nuova solidarietà dentro il macello (come testimoniano bene le poesie di Ungaretti o quelle di Piero Jahier), rimangono impresse le costruzioni espressionistiche di corpi travolti e putrefatti, come quelle straordinarie di Rebora (“C’è un corpo in poltiglia / Con crespe di faccia, affiorante / Sul lezzo dell’aria sbranata. / Frode la terra. / Forsennato non piango: / Affar di chi può, e del fango” in Voce di vedetta morta), l’esperienza totalizzante e inestirpabile della trincea (“La guerra, nel ricordo olfattivo, vuol dire: l’odore dell’erba, annusata la faccia contro terra, spiando la piega del terreno-riparo per il prossimo balzo” scrive Sergio Solmi) o il ripensamento di un’indole guerriera foriera solo di dolore e per questo, ex post, condannata (“a tutti i poeti che rinnegando / se stessi alimentarono il fuoco / immondo” scrive Palazzeschi).

Nei “PRIMI / DIECI ANNI / DEL SECOLO VENTESIMO”, come recita la dedica dei Frammenti lirici di Rebora, Carlo Emilio Gadda, come molti altri intellettuali europei, vive l’idea della guerra da interventista, per poi però subire sulla sua stessa pelle, e di riflesso sulla sua opera, il peso di un rovesciamento che la realtà del soldato, ben lontana dalle idealizzazioni, rivela ai suoi occhi. Si tratta in effetti di un evento che avrà un valore fondativo per l’opera letteraria di Gadda, un’influenza con la quale dovrà per sempre fare i conti, con cicatrici che mai troveranno perfetta guarigione (“Orrore – scriverà – nelle ore di sera e di notte, nel sole, e sempre. Nessuna sosta al dolore. Nessuna emozione per l’Italia e le cose. Nessun sogno per il futuro”).

Gadda durante la guerra scrisse alcune poesie per provare a tradurre la propria esperienza in testimonianza, dando sfogo alle direzioni del pensiero attraverso il filtro del verso che diventa uno schermo sul quale vengono proiettati stati d’animo e traumi. Si tratta di quello che accade in Amici taciturni, dove il sentimento del lutto declina la trasfigurazione poetica nei confronti dei caduti in una chiave privata e famigliare: “Ricordo e ripenso / E smarrito ogni senso / Nei vostri cuori, / I vostri sogni e i sorrisi / E i dolori / Nel vento dissolti / Morirono là, / Dove seguire la vetta / La china; verso il cannone / Che batte e batte, che non ristà”. Ma il luogo più importante per comprendere il legame tra Gadda e la guerra è il Giornale di guerra e di prigionia, adesso ripubblicato da Adelphi con la cura di Paola Italia. Un libro dalla storia editoriale rocambolesca, fattore che accomuna molte opere di Gadda continuamente riscritte e rilavorate, pubblicato dapprima per Sansoni nel 1955, poi per Einaudi nel 1965 fino a questa edizione definitiva (seppure quando si parli di Gadda non è lecito pronunciarsi sull’aspetto definitivo di un’opera, poiché, come ha riassunto Giorgio Pinotti, tra i curatori delle nuove edizioni della sua opera per Adelphi, “nel laboratorio di Gadda tutto è mobile, transitorio. Sono fluttuanti gli indici, gli schemi di lavoro, i progetti e mutevoli i testi che ne derivano”) che include anche materiali inediti. Questi diari coprono un arco di tempo che va dall’agosto del 1915, poco dopo l’inizio della sua esperienza di soldato, fino alla fine del 1919, quando Gadda è tornato a casa e può togliere la sua “cara divisa da alpino”.

Gadda durante la guerra scrisse alcune poesie per provare a tradurre la propria esperienza in testimonianza.

I quattro anni abbondanti che separano l’inizio e la fine del diario figurano come una cesura straordinaria nella vita di Gadda, che rivaluta il suo patriottismo e il suo interventismo, riflette sulle debolezze dell’esercito italiano, sull’incapacità dei superiori, sulle difficoltà che pare divertirsi a generare la burocrazia, ma subisce altresì il trauma della disfatta e le sofferenze della prigionia, oltre alla devastazione per la notizia, al ritorno a casa, della morte dell’amato fratello Enrico (una morte che “condannerà Gadda a un futuro di stanca e inutile sopravvivenza” scrive Cortellessa, nella sua preziosa antologia di poesie di guerra, Le notti chiare erano tutte un’alba). Nella guerra di Gadda sembrano condensarsi, e per questo il diario funziona anche come eccellente documento storico, tutte le esperienze che questa malauguratamente può offrire. Lo scrittore, che ancora deve diventare tale, dopo l’addestramento vive le attese in trincea, partecipa in prima persona alla disfatta di Caporetto, viene fatto prigioniero e trasportato in Germania nell’ottobre del 1917 (dove resterà fino al novembre dell’anno successivo), e torna a casa attraverso un viaggio laborioso. Ma se il diario non è stato considerato per lungo tempo come un’opera a sé, ma piuttosto una prova generale all’interno della fucina dello scrittore, questa nuova edizione cancella ogni dubbio, soprattutto grazie ad alcuni elementi che emergono anche dalle carte inedite qui pubblicate.

Innanzitutto perché arriva un momento preciso in cui il diario passa dalla sua natura di semplice luogo di annotazione personale a un libro vero e proprio, e questo perché trova un suo primo lettore; in secondo luogo, perché lo stesso Gadda di conseguenza dà alle pagine vergate a mano (“L’aspetto fisico dei quaderni – annota Paola Italia nella sua nota – e il modo in cui il testo è stato vergato ci dicono molto della loro estemporaneità: ci troviamo di fronte a una scrittura di getto, che Gadda sorveglia solo in particolari momenti e dunque per lo più spontanea, incontrollata”) una natura ben precisa, classificando attentamente il contenuto che va riempiendo i taccuini.

Per quanto riguarda la presenza di un lettore (inizialmente un poeta e compagno di prigionia, Ugo Betti) e il decisivo cambio di prospettiva dell’autore dei diari è possibile indicare una data precisa, il 14 novembre 1918, tra l’altro giorno del suo compleanno, quando Gadda in Germania pone fine a ciò che è stato il diario precedente (“Fine di questo diario” scrive) e comincia a lavorare su pagine nuove. In questa data Gadda circoscrive la materia del suo diario, e, per sineddoche, di tutta la sua opera, riconoscendo il caos della realtà, la necessità di provare a ordinarlo e l’impossibilità di farlo:

La vita e il pensiero fanno un tessuto vasto e ricco, ove mille disegni e mille casualità si aggrovigliano a dare la stoffa; fili interni riappaiono a ora a ora, gemmano momentaneamente la superficie e poi soccombono al pervader di altri.

Nelle note stese il 14 novembre inoltre Gadda divide la materia narrata in due parti che diverranno le due voci che innervano il diario: da un lato ci sarà la “Vita notata. Storia”, parte testimoniale del soldato che annota “vicende esteriori e materiali, ambiente, cause esterne”, e dall’altro il “Pensiero notato. Espressione”, parte riflessiva, ma non per questo più letteraria, dove Gadda si immergerà nelle “percezioni, intuizioni, invenzioni, concetti, giudizi che non hanno una immediata conseguenza ne’ miei atti, che sono un lavoro, un’esteriorizzazione, un fardello”. Dalla sinergia tra queste due parti nasce Gadda scrittore, e il diario non sarà soltanto l’atlante delle strade che prenderà la sua opera successiva, ma è anche la prima prova finemente letteraria che già da sola lo imporrebbe, sottolinea a ragione Paola Italia, come una delle voci più importanti del Novecento italiano.

È d’altronde nel periodo della guerra che Gadda lavora sulla prima opera squisitamente narrativa, il racconto Passeggiata autunnale, che sarà pubblicato solo nel 1963 e senza che Gadda ne volesse rivedere le bozze. Si tratta di un racconto, che oggi si legge nelle Bizze di un capitano in congedo, incentrato più che sull’azione sugli stati d’animo dei protagonisti, lo stesso ripiegamento della sezione dei diari “Pensiero notato. Espressione”, e che ruota attorno a un segreto circa un misfatto (“Tu ci credi o non ci credi” è la molla del racconto) che però assume in realtà un valore relativo, considerata l’attenzione di Gadda nel tratteggiare le sensazioni e la loro dipendenza dai fattori ambientali. Gadda guida qui un’immersione tra gli spazi del dolore e del dubbio, alternando i punti di vista e i pensieri, fino alla conclusione dove l’oscurità di una stanza viene rischiarata da una creatura di luce che simbolicamente rappresenta un’idea di purezza e, soprattutto, un’idea diversa di giustizia e ordine che poco ha a che fare con gli uomini, come dimostra il pianto finale di uno dei protagonisti, ingiustamente accusato.

Uno dei punti notevoli di questo racconto sta proprio nel modo in cui Gadda manovra luci e ombre, una relazione che assume valore assoluto anche nel Giornale di guerra e di prigionia, quando Gadda ripensa alla sua vita passata che, seppur infelice, manteneva un grado di accettabilità domestica (“Rivedo tutti i luoghi e gli episodi della mia vita passata, che fu povera, modesta, torturata da tempeste terribili: eppure essa mi pare splendida e ricca di luce”), oppure torna con la memoria al glorioso fratello scomparso (“Io sono qui per poco o per molto non so, a rimpiangere una luce scomparsa e a rivedere l’orrore della nostra fine… A rivedere il buio ritorno nella patria per me desolata, e la sua tomba deserta e lontana”). A dimostrare come il tema della luce e il suo rapporto con l’oscurità acquisisca un ruolo sempre più importante, oltre alle pagine di La cognizione del dolore dove la luce diventa simbolo di un impossibile possesso della pienezza e della vita (“Tutti, tutti entravano nella luce: li avvolgeva la luce della vita” pensa Don Gonzalo riconoscendosi escluso), è un breve testo pubblicato (intitolato “Preghiera”, parte delle brevi prose racchiuse sotto il titolo Studi imperfetti) in Madonna dei filosofi, e che modella il senso di colpa gaddiano per essere sopravvissuto alla guerra e, di conseguenza, l’incapacità di elaborare il trauma verso quei “poveri morti”, “compagni morti”.

È nel periodo della guerra che Gadda lavora sulla prima opera squisitamente narrativa, il racconto Passeggiata autunnale, che sarà pubblicato solo nel 1963 e senza che Gadda ne volesse rivedere le bozze.

Qui il rimorso per essere stato catturato vivo dai tedeschi si condensa attraverso un’antitesi cromatica, dove la luce è chiamata a impersonare il giudizio della Storia (“voi vivete nella luce ed io mi dissolvo nell’ombra”) e lo stesso vale per un altro testo del libro, Manovre di artiglieria da campagna, dove un’esercitazione militare in tempo di pace diventa occasione per pensare alla morte che coincide con il buio (“Certo è il dovere, imminente l’oscurità”).

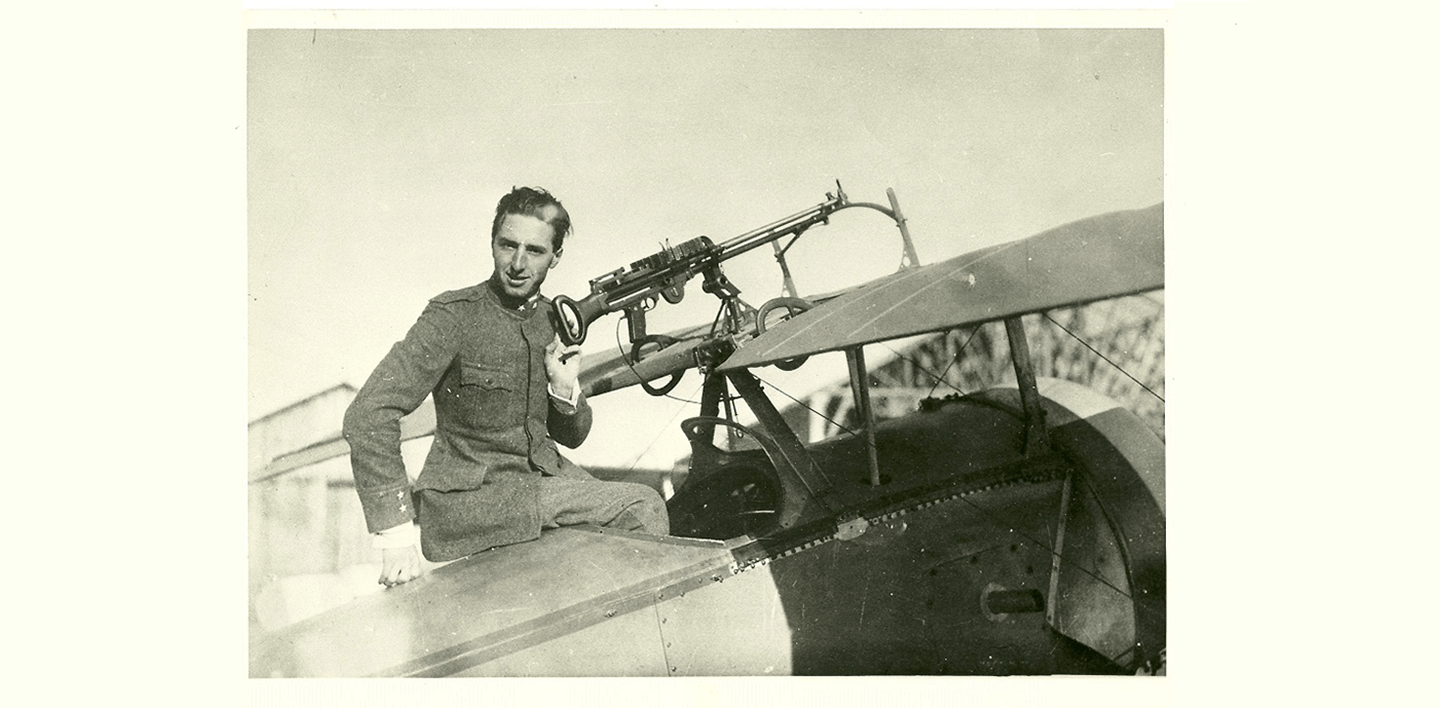

Ma questo aspetto cromatico diventa decisivo anche nelle riflessioni di Gadda attorno alla morte del fratello, notizia tragica che funesta il suo ritorno e il cui dolore non gli darà mai tregua, simbolo di tutte le illusioni perdute e della speranza irrimediabilmente scomparsa dall’orizzonte futuro. Il fratello Enrico muore durante un’esercitazione aerea (“impennamento erotico” definisce Ardengo Soffici, altro intellettuale interventista, il volo) e quando Gadda, dopo il lungo viaggio di ritorno per l’Italia, bussa alla porta di casa e, nello sguardo della madre, scopre la morte del fratello, la vita si sgretola (“la mia vita è stata veramente spezzata: essa mi è indifferente mi appare inutile”) e ancora torna l’aspetto cromatico del buio:

senza di Lui non c’è più nulla: né la patria, né il lavoro, né l’amore, né l’avvenire, perché lui non ne ha più. I suoi figli non ci saranno: la luce non si spegnerà per me e per lui negli stessi giorni lontani, dopo il lavoro compiuto. Lui ha finito e riposa per sempre nel buio della terra. Ma è inutile parlare di questo: è stata la fine!

La morte del fratello, ma anche la prigionia, coincide per Gadda quindi con la scomparsa della luce. Gran parte delle esperienze di guerra di Gadda saranno in alcuni casi l’amplificazione di difficoltà già presenti, in altri, come la morte del fratello, la prigionia, l’incapacità militare, i reduci scansafatiche onorati al rientro dalla guerra, l’origine di tutta la sua opera successiva che vivrà, come confessa in quello che è una sorta di diario di guerra scritto a posteriori, Il castello di Udine, attraverso il suo sguardo peculiare: “Tendo ad una brutale deformazione dei temi che il destino s’è creduto di proponermi come formate cose ed obietti, come paragrafi immoti della sapiente sua legge”. C’è in particolare un passaggio del Giornale di guerra che in poche righe stregonesche pare riassumere tutta la materia che ogni sua parola successiva scolpirà come una glossa, dalla morte del padre e del fratello ai rapporti difficili con la madre fino al problema della casa di famiglia:

Mie condizioni spirituali terribili, come nei peggiori momenti della mia vita, come alla morte del povero papà e peggio. Fine delle speranze, annientamento della vita interiore. Angustia estrema per la patria, per la mia povera patria, per la mia terra; pensiero fisso della Lombardia, del lago di Como, della Valtellina, del Varesotto: terrore di vederli presi dai Tedeschi?… Enrico che sarà di lui? Dolore dopo dolore.

Questo materiale straordinario e ingestibile per la sua pervasività abiterà l’opera assoluta di Gadda, La cognizione del dolore, dove la celebre scena della visita del medico al protagonista ingegnere mentre la madre è al cimitero in visita al figlio morto in guerra, sembra rivelare il segreto più radicale di una macchina romanzesca che nel raccontare gli scontri quotidiani tra madre e figlio, l’assenza del fratello e del padre, ma soprattutto il senso di colpa e il rimorso del protagonista Gonzalo, funziona come straordinario prisma oscuro ed esistenziale in grado di filtrare una vita intera.

Questa sostanza inafferrabile fatta di emozioni, psicosi e traumi che la guerra lascia a Gadda forgia dunque il suo futuro e gli fornirà elementi per il rovellio della sua mente e per la costruzione dei suoi personaggi. Perché se Gadda come interventista pensa alla guerra come al momento per riscattare la propria vita, per provare a inseguire la grandiosità del fratello e farsi, finalmente, adulto, quest’esperienza non gli porterà nulla di quanto atteso, se non una frustrazione ancora più grande (per esempio per la mancata assegnazione alla prima linea, per i problemi burocratici e per la vergogna della cattura): “Non un sorriso di giocondità – scrive nel 1918 – ha rallegrato i miei giorni distrutti; ho patito tutto, la povertà, la morte del padre, l’umiliazione, la malattia, la debolezza, l’impotenza del corpo e dell’anima, la paura, lo scherno, per finire a Caporetto, nella fine delle fini. Non ho avuto amore, né niente”.

La guerra è forse la prima, grande e disperata conferma di questa visione del reale, e il ventenne Gadda sperimenta già i nodi del suo sistema: la realtà come inestricable groviglio.

Anche quando Gadda si scaglia sull’impreparazione bellica e materiale dei soldati (“Quanto delinquono coloro che per frode o per incuria li calzano a questo modo; se ieri avessi avuto innanzi un fabbricatore di calzature, l’avrei provocato a una rissa, per finirlo a coltellate”) o sull’incapacità dei superiori nel prendere le decisioni (“Parlano di guerra come una bambina delle streghe, con goffa viltà, con bestiali esagerazioni, con una impressione di morbosa paura”), lo fa con una prosa e un pensiero che sono già suoi e che sono straordinaria testimonianza di quella concezione caotica del reale che regnerà in tutte le sue opere e a cui lo scrittore, nonostante i suoi tentativi, non può in alcun modo mettere freno.

La guerra è forse la prima, grande e disperata conferma di questa visione del reale e il ventenne Gadda sperimenta già i nodi del suo sistema, la realtà come inestricable groviglio, prefigurando forse già il fallimento del commissario Ingravallo del Pasticciaccio, accomunato al suo autore dal tentativo, fallito, di “tirar le somme a ragione: di tirare i fili all’inerte burattino del probabile”. L’incomprensione della realtà che si muove confusa intorno al soldato in questo Giornale rimanda infatti alla mente la filosofia del commissario Ingravallo, incapace di leggere la realtà e, ancora, di riannodare i fili del caos di un mondo sensibile complesso e inconoscibile fin dalle sue sostanza primarie:

Sosteneva, fra l’altro, che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa al singolare: ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche nodo o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo.

Questi diari cristallizzano la vita di Gadda, come se tutta la sua opera letteraria si fosse fermata agli istanti vissuti in guerra e, in particolare, alla prigionia, metafora del fallimento, e alla morte del fratello, violenza ancor più grande e insostenibile (“Stavo anche per incontrare il più orrendo dolore della mia vita, quello che ha superato per l’intensità il tragico 25 ottobre 1917, che si è fuso con questo in una sola onda di atroce agonia”). I nodi essenziali della sua opera si rintracciano tra queste annotazioni e tutto ciò che verrà dopo, straordinaria estensione creativa, è il ritmo ossessivo di un eterno ritorno perché la struttura tragica gaddiana è già tutta qui, in un dolore ancestrale che la guerra rinfocola e che diviene unico viatico, fallimentare, di conoscenza: “Rivendicando a sé – scrive nella Cognizione – le ragioni del dolore, la conoscenza e la verità del dolore, nulla rimaneva alla possibilità. Tutto andava esaurito dalla rapina del dolore”.