“A lcuni dicono che la balena non c’entra niente, altri che è dietro a ogni cosa”. È un passaggio da Melancolia della resistenza, romanzo dello scrittore ungherese László Krasznahorkai che Bompiani riporterà presto nelle librerie italiane. Al centro della storia – e al centro della cittadina dov’è ambientata – c’è una balena, una balena imbalsamata e chiusa in un container con le ruote, un’attrazione da vedere dopo aver pagato un modesto biglietto. Questa scelta ha fatto pensare a molti lettori che Krasznahorkai fosse particolarmente legato a Herman Melville e il suo Moby Dick. E invece no:

L’autore di Melancolia della resistenza deve di certo scherzare quando dice di non sapere cosa sia Arrowhead [la fattoria dove Melville scrisse Moby-Dick]. Il fatto è che ai lettori di quel romanzo in America, e forse anche altrove nel mondo, piace pensare che io sia un esperto di balene e, per estensione, ovviamente anche un esperto di Herman Melville. In realtà non ero esperto né di balene né di Melville.

Krasznahorkai scrive queste parole in The Manhattan Project (Sylph Editions), libro di testo e fotografie nato dalla sua collaborazione con il fotografo Ornan Rotem. Presentandosi come una lettera di Krasznahorkai a Rotem, il libro – e il romanzo di futura pubblicazione di cui è preludio – ruota attorno a una domanda fondamentale: “c’è vita dopo Moby Dick?”. Krasznahorkai costruisce il testo attraverso incontri, coincidenze, ricerche fra le strade di New York. È seguendo le sue stesse regole del gioco – e prolungando quello stesso gioco – che qui ci aggireremo attorno a The Manhattan Project. Anzi: più che stare al gioco di Krasznahorkai, l’innocuo obiettivo di questo articolo è espandere la costellazione alla base di The Manhattan Project, rifacendosi giocosamente all’idea di Walter Benjamin secondo cui “le idee sono costellazioni eterne, e in quanto gli elementi vengono concepiti come punti dentro simili costellazioni, i fenomeni vengono suddivisi e insieme salvati”.

Krasznahorkai e sua moglie si stavano appresentando a trascorrere un anno a New York. Approfittando del viaggio verso gli Stati Uniti, passarono per Londra a trovare un amico, l’editore dello scrittore ungherese per la Gran Bretagna. Saputo che la moglie avrebbe passato buona parte dell’imminente periodo newyorkese a leggere, l’editore le disse di prendere in regalo un libro a sua scelta da uno scaffale che si trovava lì nell’ufficio dove si stavano incontrando. Afferrò a caso un volumetto: era Caustico lunare di Malcolm Lowry, che né lei né suo marito avevano mai letto (è contenuto in Salmi e canti, Feltrinelli).

Krasznahorkai ne rimase sconvolto: anche William Plantagenet, l’alter ego di Lowry in quel breve romanzo, andava in cerca delle tracce newyorkesi di Herman Melville, quello che Krasznahorkai aveva deciso di fare a New York. Alla fine del racconto, il protagonista di Caustico Lunare si precipita infatti a cercare la casa newyorkese dove visse Melville dopo aver abbandonato la sua fattoria Arrowhead a Pittsfield, in Massachusetts. È proprio sugli anni newyorkesi successivi a quel trasferimento – durante i quali Melville lavorò come doganiere per diciannove anni, lontano da qualsiasi tipo di fama letteraria – che Krasznahorkai dice di essersi concentrato per il romanzo breve (una novella, dice lui) sui cui stava lavorando e che potremo leggere nel futuro prossimo: Spadework for a Palace.

Scrive Lowry in Caustico lunare: “Teneva gli occhi aperti perché non gli sfuggisse la casa di Melville, il posto doveva essere questo, anche se tutto quello che riuscì a trovare fu una bottega, Zimmerman, carpentiere, porta a porta con un umile ristorante spagnolo, d’Alarçon, proprietario. Strano, disse” Krasznahorkai ha scoperto dunque di condividere con Lowry l’interesse per i grigi decenni newyorkesi di Melville: “M’interessava solo Melville. Solo Melville, anche se non sapevo perché”, scrive l’ungherese. Del resto, si racconta che, quando Lowry arrivò a New York, il doganiere (come doganiere a New York era Melville) gli chiese se avesse niente da dichiarare. “Non so, vediamo”, rispose. Aprì il grosso baule e videro che l’intero contenuto consisteva in una scarpa da football e una copia di Moby Dick. Insomma, leggere Caustico lunare divenne per Krasznahorkai leggere delle peregrinazioni di Malcolm Lowry a Manhattan in cerca delle tracce di Melville, cosa che a sua volta si trasformò in Krasznahorkai che andava in cerca delle tracce di Lowry che andava in cerca delle tracce di Melville.

In quel momento l’ungherese stava trascorrendo un anno come scrittore residente al Cullman Center della New York Public Library. Non è stata un’esperienza positiva (troppa burocrazia, troppo controllo, troppi formalismi), e in The Manhattan Project lo dice senza tanti fronzoli, in barba a ogni timorosa reverenza per i propri mecenati: definisce quell’esperienza “a trap”, una trappola. In quello stesso anno trascorso negli Stati Uniti, Krasznahorkai venne accompagnato a visitare Arrowhead, la citata fattoria dove Melville scrisse Moby Dick. Tanto per concedermi di fare capolino in prima persona in questa costellazione: visitare Arrowhead è stato qualcosa che ho fatto anch’io poco più di un anno fa, aumentando a dismisura l’infantile entusiasmo per il sistema di corrispondenze allestito – o semplicemente svelato – da Krasznahorkai.

Nel periodo della vita di Melville che più interessava a Krasznahorkai, lo scrittore lavorava come ispettore doganale per quattro dollari al giorno, sei giorni a settimana. Compiva tutti i giorni lo stesso percorso a piedi: dalla sua casa al 104 East della 26th strada fino alla fine di Bethune Street, dove si trovava il suo ufficio. Quel percorso lo ha rifatto spesso anche Krasznahorkai, e anche Lowry, così come il suo alter ego William Plantagenet. Malcom Lowry immaginò Caustico lunare come parte del ciclo di sette romanzi che aveva deciso di scrivere e che sarebbe ruotato attorno a Sotto il vulcano. L’opera completa avrebbe dovuto chiamarsi The Voyage That Never Ends. Quando ho letto questo titolo, sono sobbalzato sulla sedia: Voyage That Never Ends è anche il titolo di una composizione e di un album che, da semplice ascoltatore, mi ossessiona. Si tratta di un album di solo contrabbasso del compositore e contrabbassista Stefano Scodanibbio. Pubblicato nel 1998 dal New Albion Records, l’opera dura quarantacinque minuti ininterrotti, quarantacinque minuti di pura tensione, che paiono giocati tutti su quasi una sola nota e relativi armonici e risonanze, con una densità e un’ossessività ai limiti dell’allucinatorio. Scodanibbio definì Voyage That Never Ends una “anticipazione e prima stesura di quello che sarà, forse, un giorno, il (mio) romanzo del contrabbasso”.

In una prima fase, ne parlava come “una sorta di Concerto per la mano destra”, riferendosi al meraviglioso Concerto per la mano sinistra commissionato nel 1929 a Maurice Ravel per il fratello del filosofo Ludwig Wittgenstein, Paul, che perse il braccio destro in un combattimento della Prima guerra mondiale. È Scodanibbio stesso a confermare l’ispirazione diretta del titolo della sua opera a quella – mancata – di Lowry: “Il titolo fa riferimento a un progetto letterario, incompiuto, di Malcom Lowry”. Scodanibbio suonò dal vivo Voyage that never ends molte volte, ma non volle mai trascrivere la notazione precisa, perché non era opera da considerarsi chiusa, e molto probabilmente neanche chiudibile. Cominciò a lavorarci nel 1979 e continuò a farlo fino al 2011, quando la morte lo colse troppo presto. Quella morte fa sì che la sovrapposizione fra il suo Voyage that never ends e quello di Lowry divenne decisamente troppo completa. Di Stefano Scodanibbio parla anche Giorgio Agamben – un altro che di Melville ha scritto, e in particolare di Bartleby – nel suo recente Autoritratto nello studio. Lo conobbe nel 1990 durante un’occupazione dell’università di Macerata.

Certo Stefano, reinventando l’uso degli armonici, ha restituito al contrabbasso la sua propria voce, fino allora sommersa, come diceva, sotto il balbettio di voci estranee. Ma solo chi ha visto Stefano suonare può testimoniare dell’improvviso emergere, nel mezzo della più inaudita novità, di una dimensione arcaica, come se il contrabbasso fosse per lui il “sentiero del cielo” lungo il quale lo sciamano siberiano conduce l’animale sacrificale. Come se tutto il suo corpo e tutto il contrabbasso si fondessero insieme in un essere antidiluviano, a un tempo rigoroso e feroce.

Da un punto di vista tecnico-formale, Voyage that never ends esplora in maniera innovativa le potenzialità acustiche del contrabbasso e delle sue risonanze. Aggiunge Agamben: “Non dimenticherò le serate a Pollenza in cui Stefano, dopo aver cucinato per noi i pasillas, prendeva in mano il contrabbasso e cominciava a suonare”. Benché Agamben ritenga – sbagliandosi, temo – che “solo chi ha visto Stefano suonare” (io no: l’ho scoperto troppo tardi) può capirlo, il suo Voyage that never ends fa sentire – chi ascolta con attenzione – più parte che spettatore del rito sciamanico. Ma torniamo allo sciamano ungherese Krasznahorkai e al suo Manhattan Project.

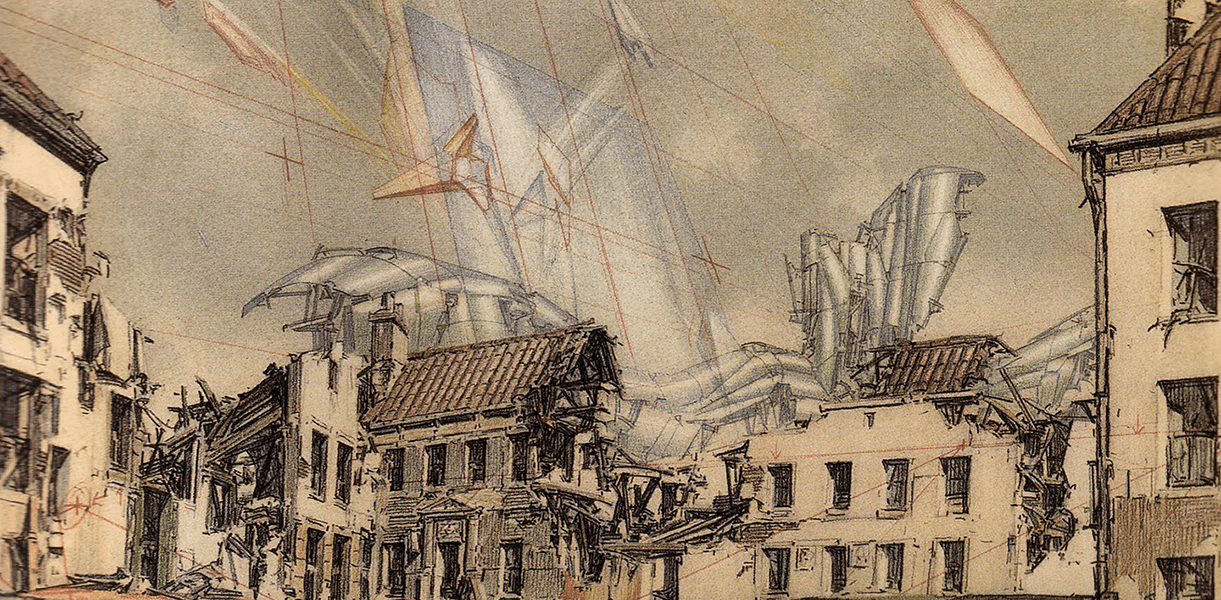

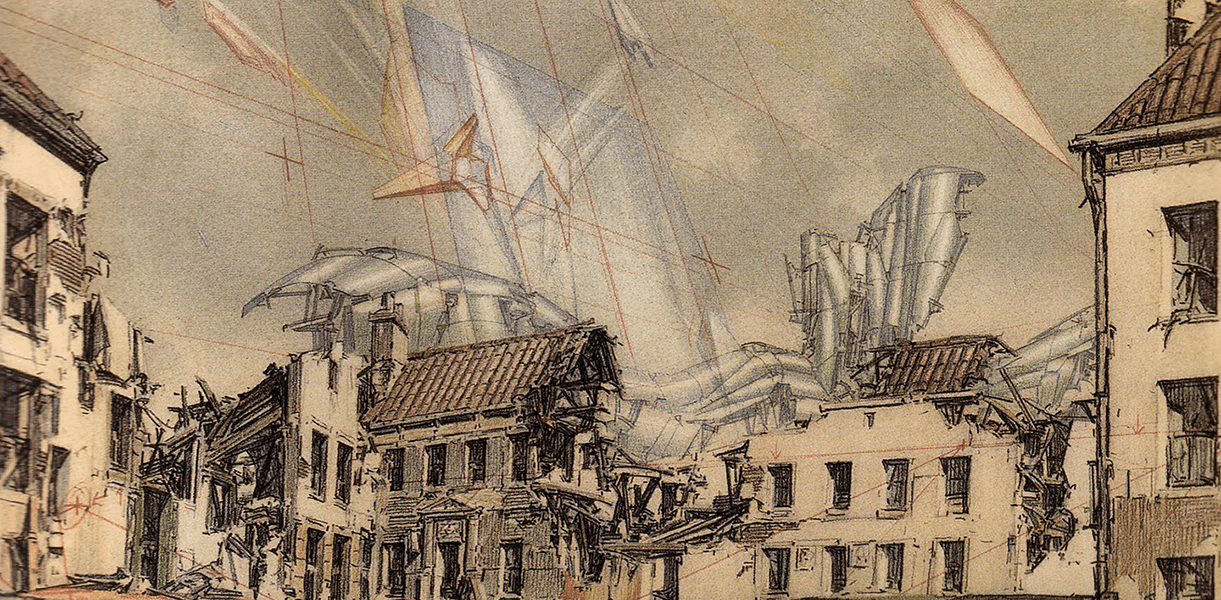

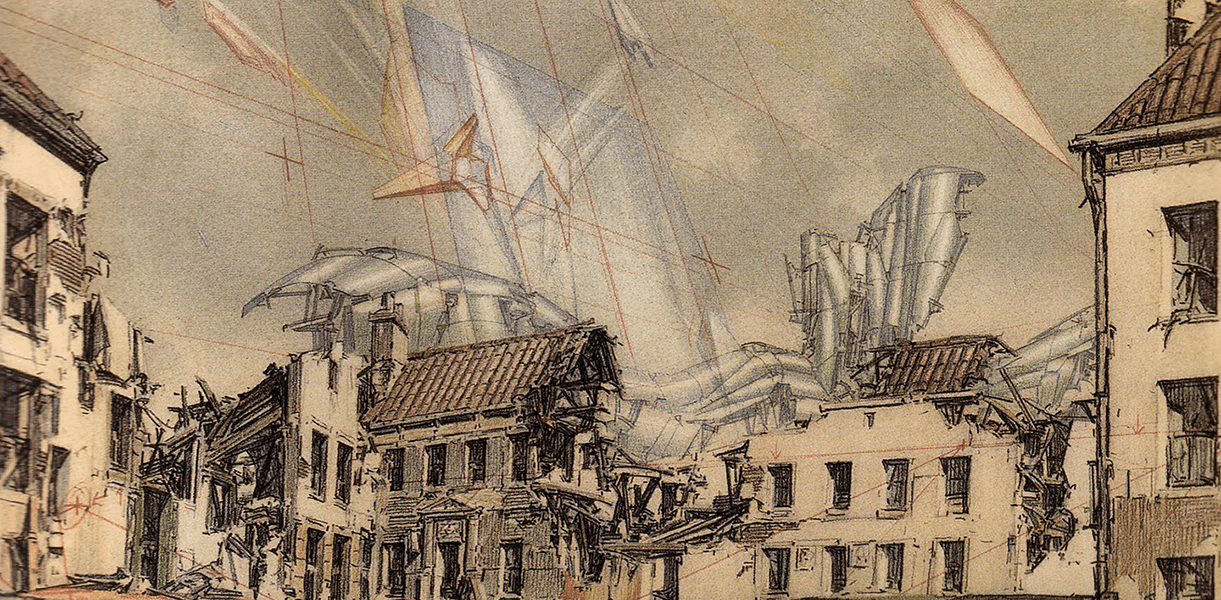

Durante l’anno newyorkese, una sera Krasznahorkai venne convinto da sua moglie a partecipare al vernissage di una mostra al MoMa PS1. Lo scrittore era riluttante, non ama le situazioni mondane di quel tipo, ma alla fine accettò. In effetti se ne pentì. Ma, aggirandosi per il museo (per la precisione: mentre stava cercando rifugio nella caffetteria), lungo il corridoio vide per caso le opere di un certo Lebbeus Woods, un architetto. Ne rimase folgorato.

Erano disegni di palazzi colpiti dalla distruzione, in cui le loro macerie venivano piegate a una visione artistica e prefigurate. Quelle opere assegnavano alla distruzione un valore estetico in sé; ma non come nel caso delle rovine romantiche o, ad esempio, nelle opere di Piranesi: lo facevano integrando la rovina nella creazione ex novo. Uscito dal museo, Krasznahorkai corse a casa a cercare qualche informazione in più su quel tale Lebbeus Woods. Trovò alcuni suoi scritti online e, fra questi, scovò un passaggio che risuonava direttamente proprio con quel senso di apocalisse permanente alla base della sua stessa letteratura: “la catastrofe è sempre in corso, e parziale, e relativa. La catastrofe non appare mai nella sua interezza, ma si manifesta sempre in parte”. Una descrizione decisamente calzante anche per la sua poetica. Scrive l’ungherese in Manhattan Project:

Oggetti di follia architettonica, costruite su gambi leggermente piegati che spuntano da un blocco di edifici convenzionali. Senza dio, abbandonati, stridenti strutture militari dall’utilità sconosciuta, assemblate come da lamiere da una mente disturbata. A volte sembrano gigantesche armi, ricoperte da una logica totalmente incomprensibile. Altre volte sembrano essere vittime di una fanatica follia architetturale, come se stessimo assistendo all’ultimo momento prima del loro crollo, quando è certo che il prossimo soffio di brezza li ridurrà in polvere.

Le immagini di Woods riportano alla memoria quelle, più recenti, prodotte dal collettivo di ricerca Forensic Architecture nelle loro inchieste, in particolare la ricostruzione dell’attacco dei sostenitori del governo siriano di Assad all’ospedale M2 di Aleppo. Nel 1993, Lebbeus Woods andò a Sarajevo, proprio nei mesi in cui la città era sotto attacco. Da quell’esperienza trasse una serie di disegni e un pamphlet: War and Architecture. Nell’introduzione scrive: “Ora, a Sarajevo, le torri sono bruciate”. E: “Le torri in fiamme di Sarajevo sono segni alla fine di un’età di ragioni, se non della ragione stessa, al di là della quale si estende una terra di quasi incomprensibile oscurità”. Lette queste parole, la questione delle torri e dei grattacieli in fiamme mi risuonavano in testa con qualcos’altro, ed è servito poco per capire cosa fosse. Era un altro disco: Luciferian Towers, l’ultimo album dei Godspeed You! Black Emperor.

Pubblicata nel settembre scorso, dell’opera del gruppo post-rock canadese, che ha fatto di dilatate suite strumentali il suo marchio di fabbrica, a interessarci qui è la presentazione dei quattro brani, per ognuno dei quali il gruppo offre un’introduzione di poche righe. Nel caso di Undoing a Luciferian Tower: “guardate quel maledetto skyline! Grossi e pigri soldi incisi in sbiaditi obelischi di marmo! Immaginate tutti quegli edifici molto tempo dopo, svuotati e spogliati dei loro cavi e vetri; ascoltate – il vento soffia attraverso tutti i tremila buchi delle sue vecchie finestre in fiamme!”. Lebbeus Woods avrebbe capito. Krasznahorkai, Melville, Lowry, Scodanibbio, Woods, Godspeed You! Black Emperor. Meglio fermarsi qui, perché a una costellazione è meglio non chiedere di estendersi troppo, si farebbe altezzosa e diventerebbe una galassia, e una galassia è un’altra cosa. E una costellazione, dice ancora Benjamin, è tale solo quando “carica di tensioni”. Ah, dimenticavo: come si chiama la casa discografica dei Godspeed You! Black Emperor? Constellation Records. Certo.