I l grande Gatsby è un classico perché riesce a catturare un aspetto fondamentale della cultura statunitense: la rappresentazione dell’American Dream raggiunge la sua forma tipica a partire dal libro di Fitzgerald. Per “sogno americano” si intende quel patrimonio valoriale – un immaginario, più che un concetto – che vede nelle realizzazione delle proprie aspirazioni l’ideale verso cui tendere. La Dichiarazione d’indipendenza del 1776 tutela “il diritto alla vita, alla libertà, e al perseguimento della felicità”: la cultura a stelle e strisce si fonda sulla possibilità di inseguire i propri desideri.

Ne L’innominabile attuale Roberto Calasso designa la democrazia come “un insieme di procedure che si pretendono capaci di accogliere in sé qualsiasi pensiero, eccetto quello che si propone di rovesciare la democrazia stessa”; se la democrazia è l’infrastruttura, il sogno americano è il motore, il campo di possibilità in cui collocare le azioni dell’individuo. Da tale nocciolo si irradia l’intero immaginario occidentale. Fitzgerald vivifica questo immaginario attraverso il racconto di un’esperienza individuale, la grandezza de Il grande Gatsby risiede infatti nella lettura ambivalente: la ricerca della felicità nasconde una tragedia individuale? Nella tematizzazione letteraria dell’American Dream sono già presenti i semi del suo dissolvimento.

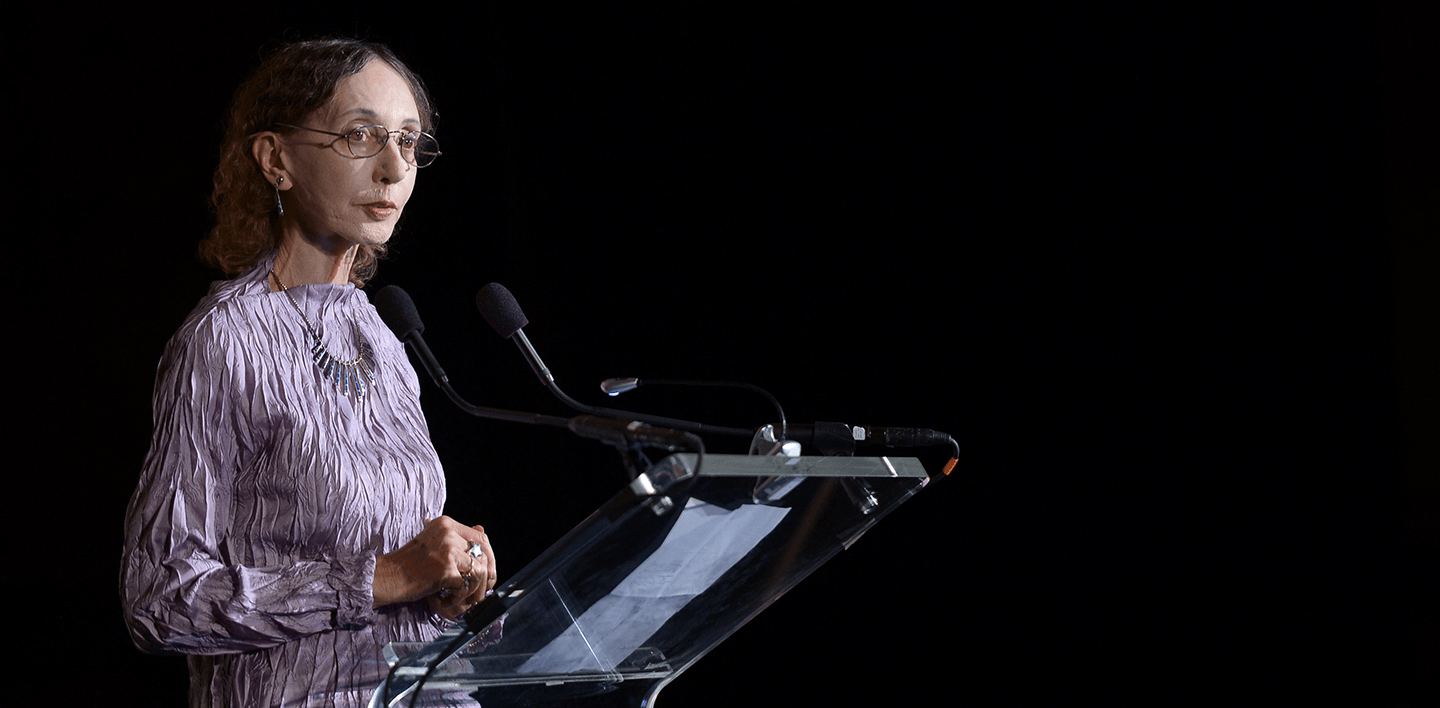

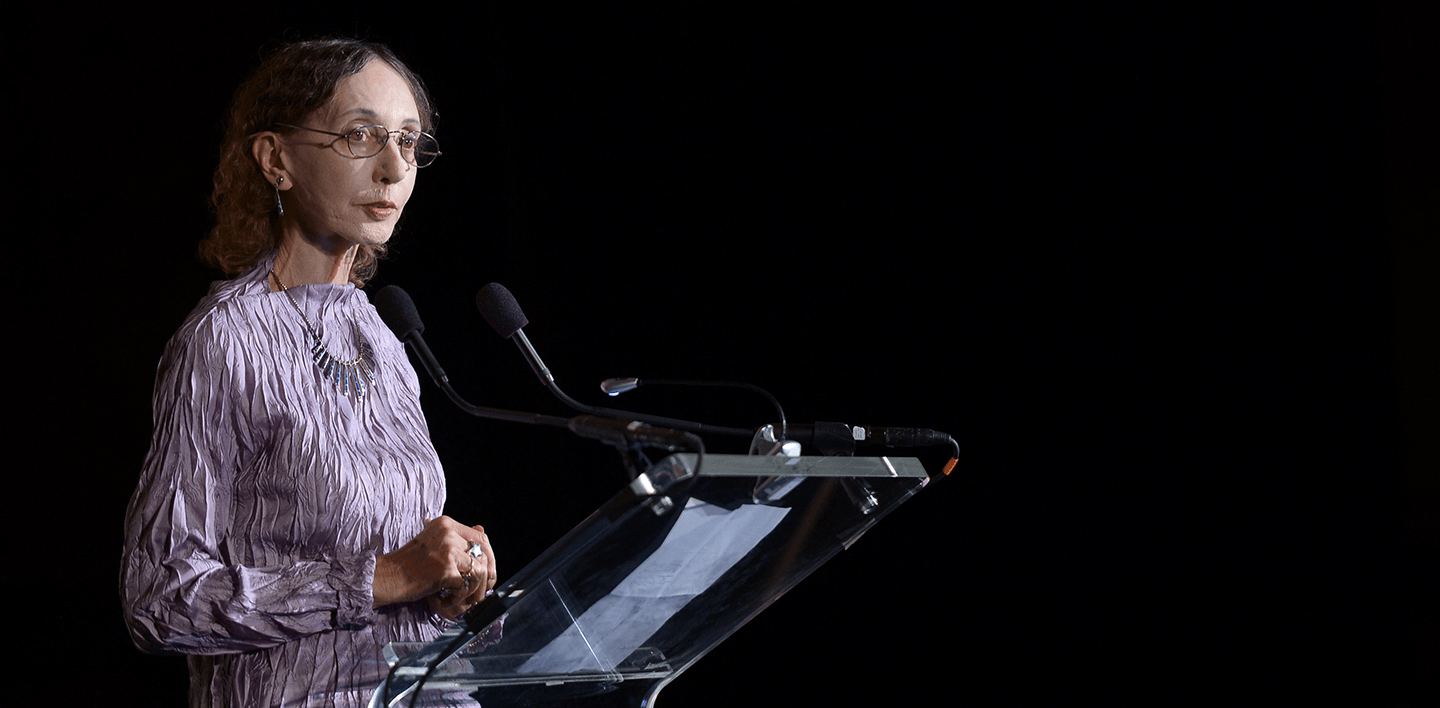

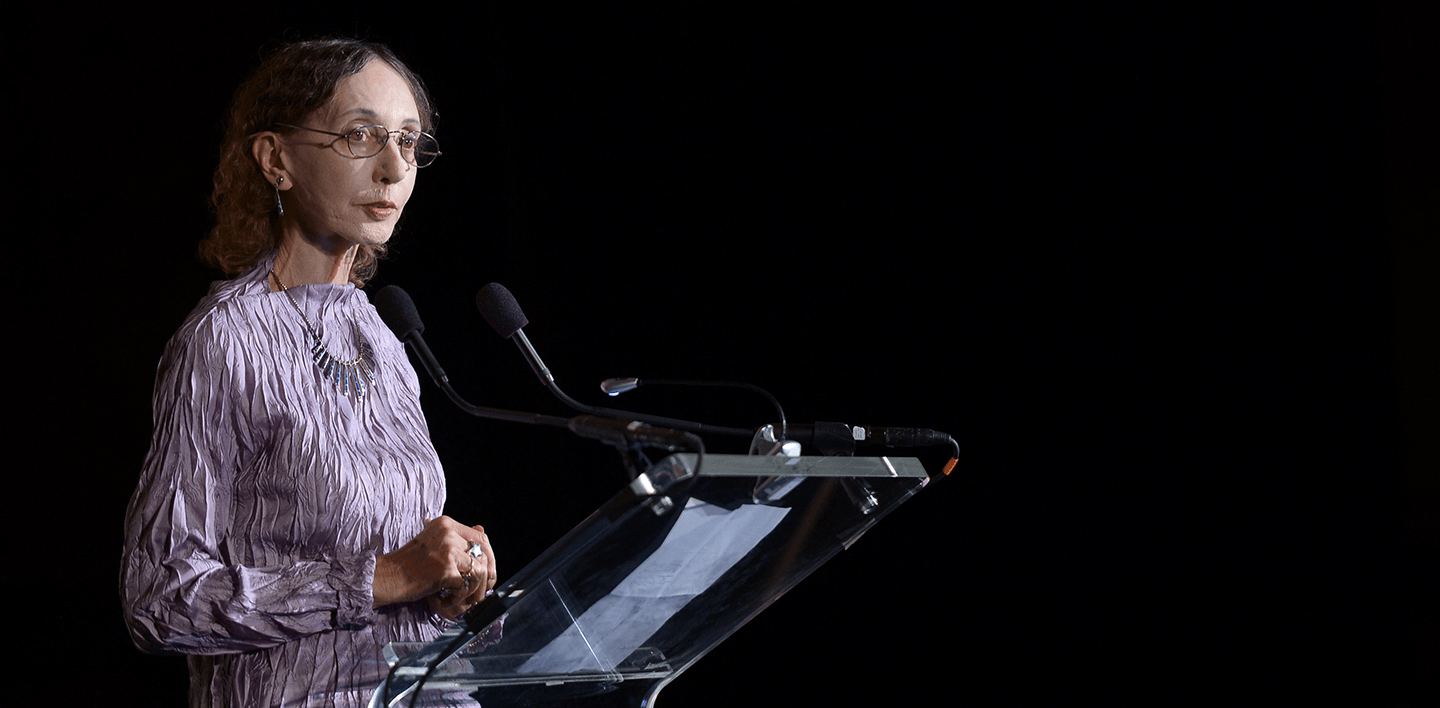

E con il doppio volto del desiderio hanno fatto i conti tutti i grandi scrittori americani che hanno voluto occuparsi della vita borghese: dalle famiglie frammentate di Richard Yates, all’impraticabilità dei valori democratici nelle parabole di tanti “Svedesi” descritti da Philip Roth; dalle cronache chirurgiche di Joan Didion, alle nevrosi di John Irving. Persino l’emigrato Nabokov quando ha dovuto affrescare il mondo di piccole cittadine e villette a schiera che si trovava suo malgrado ad abitare, ha raccontato la storia di un amore proibito. Joyce Carol Oates, a cavallo fra i Sessanta e i Settanta – all’inizio di una prolifica carriera che la porterà a scrivere una trentina di romanzi e un’infinità di racconti – ha dedicato una tetralogia alla messa in atto del sogno americano. L’Epopea americana è stata ripubblicata recentemente da il Saggiatore e ci può aiutare a capire come l’immaginario statunitense sia mutato fino ai giorni nostri.

L’intento della Oates è offrire uno spaccato dell’America degli anni Sessanta focalizzandosi sulle diverse classi sociali che la compongono, dunque descrivere il paesaggio psicologico e le aspirazioni di un popolo alle prese con i più grandi cambiamenti sociali e culturali dal Dopoguerra. È la stessa scrittrice, nella postfazione de Il giardino delle delizie, a illustrare il progetto che l’ha guidata:

Il giardino delle delizie è stato immaginato come il primo volume di una trilogia informale di romanzi dedicati alle classi sociali più diverse, focalizzata sui giovani americani alle prese con il proprio destino. Quando mi sono trasferita a Detroit, Michigan, all’inizio degli anni Sessanta mi galvanizzavo nel crede che la scrittura di un romanzo dovesse essere più di un fatto puramente privato, domestico o addirittura – contrariamente al regnante imperativo nabokoviano del giorno – apolitico ed estetico; volevo che i miei romanzi fossero ritratti realistici di individui unici in sé e per sé, ma comunque rappresentativi di molti altri all’interno delle loro generazioni e classi sociali.

Il giardino delle delizie è una saga familiare ad ambientazione sudista. La storia racconta la vita di Clara: dalla povertà contadina della famiglia di appartenenza – i Walpole – fino alla giovinezza sulla strada con il turbolento Lowry, e poi il matrimonio con Revere, un facoltoso uomo d’affari che le regala solidità economica. Alla peripezie di Clara si sovrappongono le vicende del figlio Swan: egli vive un’infanzia travagliata cresciuto dalla madre, un’adolescenza nell’ombra del ruvido padre adottivo Revere, e infine un’età adulta in cui sperimenta la solitudine dell’uomo d’affari. Attraverso Clara e Swan l’autrice racconta la storia di tre famiglie e tre generazioni, e da questi elementi trae l’affresco di un cinquantennio di capitalismo americano in ascesa. L’innocenza di Clara è il controcanto al cinismo della Lolita nabokoviana: la Oates ricostruisce la complessa condizione femminile in rapporto alla volontà di affermazione maschile.

Se il padre di Clara, Carleton, la vede solo come merce da piazzare al miglior offerente, non dissimili sono i comportamenti di Lowry – che la usa come giocattolo, e di Revere – di cui assume il ruolo di trophy wife. Anche Swan deve fare i conti con i padri: dal nonno Carleton di cui ha ereditato una tara genetica che lo porta alla pazzia, al padre assente Lowry, al tutore Revere che cerca di piegarlo al proprio volere. L’ascesa sociale nasconde l’ombra della solitudine: Swan la sperimenta quando diviene il padrone dell’impero di famglia, Clara lo vive sulla propria pelle nel suo rapporto problematico col sesso maschile. Adottando il punto di vista di personaggi “deboli”, la Oates formula un giudizio sul desiderio di affermazione dei padri, una volontà di dominio che si manifesta nella ferocia delle gerarchie sociali.

Nel secondo volume – I ricchi – si descrive la classe media dei sobborghi sotto forma di commedia grottesca che sfocia in tragedia. La famiglia Everett è il simbolo dell’America borghese e wasp che vive nell’illusione del consumismo. All’interno dell’universo di finzione delle villette a schiera agiscono i vettori di traumi sottaciuti, forze contrastanti pronte a esplodere. È proprio nella quieta violenza dell’esclusione che Richard – il figlio degli Everett obeso, timido, bullizzato – modella un patrimonio di valori distorto. Richard è il tipico figlio marcio della borghesia: anaffettivo per difesa, materialista per educazione. Dal suo diario il lettore ricostruisce la vicenda che l’ha portato a compiere il delitto che suona come un requiem sull’illusoria felicità della condizione borghese. Sebbene il ’68 sia stato storicizzato come momento di cambiamento, l’autrice ci ricorda che – al di là del mito – la cultura degli anni Sessanta era attraversata da molteplici sentimenti, e non tutti progressisti. In primis vigeva una condizione di trauma nei confronti della realtà:

Comparso nell’autunno 1968, I ricchi, con il suo apice finale di violenza distruttiva, fu percepito come espressione di un malcontento radicale: la disperazione, la confusione e il rancore dei giovani americani idealisti di fronte all’America creata dai loro padri, così impregnata di ipocrisia e cinismo politico da sembrare, salvo estremi rimedi, ormai condannata. Che cos’è, del resto, l’omicidio se non un’espressione politica di impotenza? Che cosa sono gran parte dei “crimini passionali” se non gesti di autodistruzione, autoannullamento?

Il terzo volume – loro – si immerge nuovamente nel mondo delle classi meno abbienti, stavolta trattando il proletariato urbano. Lo scenario è Detroit: una famiglia bianca deve fare i conti con la sopravvivenza in un contesto di estrema povertà. Le figure femminile della Oates sono costruite per riflettere una psicologia complessa: da una parte le dinamiche vessatorie del potere, dall’altra la resilienza di chi deve sopravvivere. Le due protagoniste femminili di loro sono Loretta – la madre che, come già la Clara del primo volume, cerca la protezione di un marito – e Maureen, la figlia costretta a prostituirsi. La Oates si immerge nel contesto white trash ed esplora le dinamiche del conflitto fra pari, ma declinato nella miseria. La lotta per la sopravvivenza si trasforma in un’illusoria lotta fra razze, il proletariato è diviso, affamato, frantumato.

L’ingegneria sociale del ceto dominante si ripercuote nel contesto urbano, e così le periferie divengono sacche di risentimento in cui neri, ispanici, bianchi, si fanno guerra fra loro. Ma il risentimento può sfociare in una vera e propria sommossa. Il terzo vertice del romanzo è Jules, il fratello di Maureen; la sua parabola tocca tutti i punti dell’esclusione: prima nullatenente, poi delinquente, infine agitatore della sommossa di Detroit del 1967. Difficile non vedere in questa Detroit lugubre la città smantellata dalla crisi del 2008, la storia della Oates acquista legami di sorprendente contemporaneità. Quando l’autrice – nella solita postfazione che correda ogni volume della serie – spiega il significato del titolo, si chiarisce anche l’accusa al sogno americano scaduto nel mero consumismo:

Il titolo loro mi è arrivato come un’ispirazione: suggerisce subdolamente che ci sia un loro e un noi; che ci sia, nella nostra nazione democratica, una categoria di loro a cui guardiamo con pietà, meraviglia, repulsione, superiorità morale, come se ci separasse un abisso; un loro fatto di individui non completamente civilizzati, eppure desiderosi di scalare le classi sociali; un loro rappresentato dai consumatori ideali dei prodotti del sogno americano: impressionabili, per sempre ingenui, speranzosi. I loro del romanzo sono i bianchi poveri, separati da distinzioni di razza (e di razzismo) dai loro immediati vicini, i neri e gli ispanici poveri.

A questo punto l’affresco sociale sarebbe concluso, eppure l’autrice si sente in dovere di aggiungere un ulteriore volume, un pannello che ricapitoli l’intera opera. Se l’immaginario occidentale è degenerato non resta che affidarsi agli esorcismi del romanzo gotico. Il paese delle meraviglie ha una struttura complessa: la prima parte è dedicata alla parabola di Jesse Vogel, una storia che nasce da un fatto di sangue. La violenza all’interno della cultura americana è qui riportata in tutta la sua forza: il bambino Jesse vede il padre sterminare la famiglia, per poi suicidarsi. La vita di Jesse si sviluppa sotto l’educazione della famiglia Pedersen: Karl è un medico affascinato dal caso del ragazzo. Le vicende di Jesse si muovono nel segno di un positivismo malato, Karl Pedersen è una sorta di mad doctor che compie esperimenti con moglie e figli, il razionalismo della famiglia Pedersen nasconde una condotta decadente e si esprime attraverso rapporti anaffettivi.

Jesse si avvia a diventare neurochirurgo, attraversa l’universo ospedaliero in cui il paziente è medicalizzato, il corpo ridotto a un sacco di carne da scomporre nelle sue parti materiali: gli organi, gli umori, la psiche. La seconda parte si concentra su Shelley, la figlia di un Vogel. Shelley fugge con il predicatore Jeanne, finisce in una comune hippie, risulta completamente sottomessa al suo ragazzo. Non si rende conto delle vessazioni che è costretta a subire, della mentalità da setta che la schiavizza, la ricerca di una supposta purezza – il tentativo di fuga dal dolore della vita borghese – è un desiderio troppo forte. Jesse cercherà di ritrovarla e di venire a patti con la diversità della figlia.

Joyce Carol Oates tira le somme della sua tetralogia e lo fa in modo crudo: il positivismo, il razionalismo, l’illuminismo, il progresso borghese è solo materialismo che nasconde l’irrazionalità della realtà sottomessa all’uomo. La fuga dal padre cela un desiderio di ritorno al padre, il violento è la categoria che si nasconde nel cuore della società. Jesse perde il padre e lo ricerca nei suoi maestri di medicina, così allo stesso modo la Shelley fugge dal padre e ritrova la sottomissione nella cultura hippie, e le colpe dei genitori si tramandano sui figli e si traslano in nuove forme sui nipoti. In quest’ultimo romanzo si esprime tutta l’ambivalenza del sogno americano: da una parte la volontà di affermazione – anche nella forma del conflitto generazionale – che porta alla distruzione del vecchio per la ricerca del nuovo; dall’altra l’estrema purezza di una speranza che vuole essere istanza di cambiamento. La felicità come consumo effimero di un immaginario, ma anche come tragedia individuale di un desiderio umano mai soddisfatto.

Non è un caso che Kafka aggiunga al suo romanzo sul nuovo continente – America – il sottotitolo de Il disperso. Il praghese cattura uno dei tratti fondamentali del Nuovo Mondo: la possibilità. Nelle peregrinazioni di Karl Rossmann si può intuire la libertà picaresca dell’avventura senza meta, e allo stesso tempo il vuoto della condizione precaria del disperso. In una scena del romanzo, Rossmann deve attraversare le stanza di un palazzo che non conosce con il solo ausilio di di una candela. In questa scena si esprime tutto il senso della possibilità: un ignoto che può concretizzarsi in salvezza, oppure un’oscurità opprimente che non lascia scampo.

Una breve prosa di Philip Roth, intitolata Guardando Kafka, immagina un Kafka che è riuscito a scappare in America. Lo scrittore ha una moglie, dei figli, pratica le usanze ebraiche, non pensa minimamente ai suoi racconti. Roth conclude: “Svanisce così ogni traccia del dottor Kafka. Essendo il destino quello che è, come potrebbe andare altrimenti?”. L’autore dunque immagina una vita americana in cui la soluzione ai disagi praghesi si Kafka si materializza attraverso una vita da middle class dei sobborghi. La possibilità del sogno americano si incarna nella realizzazione dell’immaginario capitalista. In questo scarto si rivela l’intima essenza dell’American Dream – che poi non è altro la dinamica del desiderio capitalista – e con esso la natura dell’Occidente contemporaneo: la possibilità insita nella liberazione moderna si ricongiunge alle griglie (cognitive e comportamentali) del sistema dominante. Eppure nell’idea di possibilità appare in potenza il vettore della trasformazione.

Ma qual è lo stato odierno del sogno americano? Sembra che il concetto sia stato trasfigurato nella sua parodia. Quando Trump sciorina lo slogan “America first” ammette la sconfitta dell’Occidente: la possibilità di perseguire la felicità, che sta alla base della cultura occidentale, è abortita a favore del dominio di un solo gruppo sociale, quello degli autoctoni. Il campo della possibilità si è ristretto, la felicità è una cosa per pochi, senza questo ideale come può sperare di sopravvivere il vecchio immaginario occidentale? Il “Make America great again” nasconde la speranza – o meglio il tentativo disperato – di tornare ad abbracciare un immaginario non più sostenibile, perché la volontà di esclusione contrasta la dinamica di inclusione della democrazia. Il motore desiderante dell’America – dell’intero Occidente – si è inceppato, e l’ingenuità che rappresentava il volto democratico del sogno americano si è scoperta per quello che era: un’illusione. Rimane solo il cinismo dei pochi che cercano di spartirsi la fetta di una torta simbolica dal sapore sempre più insipido.