N

on era facile sostituire il latino, ma l’italiano ce l’ha fatta. Meriterebbe un museo come l’hanno tante altre lingue dall’Afrikaans al basco, dall’esperanto al tedesco. Giuseppe Antonelli, professore di storia della lingua italiana e scrittore, già conduttore di La lingua batte su Radio3, ha immaginato Il museo della lingua italiana (Mondadori) come un progetto per la cura di uno spazio espositivo che non c’è ancora: il libro è organizzato in tre parti che sono i tre piani – italiano antico, moderno, contemporaneo – divisi a loro volta in stanze, e i sessanta capitoli sono le sessanta didascalie, con schede di approfondimento, a sessanta oggetti scelti per raccontare la nostra lingua. Com’è nello stile di Antonelli, autore fra gli altri di La lingua in cui viviamo. Guida all’italiano scritto, parlato e digitato e Comunque anche Leopardi diceva le parolacce, gli oggetti vanno dall’altissimo al bassissimo, dalle sculture di Dante Petrarca e Boccaccio al museo degli Uffizi all’adesivo del Paninaro anni Ottanta con piumino rosso e Timberland ai piedi.

Tutto quello che passa tra queste immagini ha aiutato a costruire la nostra lingua, per la frustrazione sia del grammar nazi sempre scontento degli strafalcioni altrui sia del nazionalista che vorrebbe bandite le parole straniere di cui la lingua si è arricchita. Il museo della lingua italiana di Antonelli oggi è una via per provare a sentire la lingua nazionale non come pretesto per una divisione schmittiana del mondo in amico e nemico ma come felice campo da gioco di una cultura che ha preso da tutti – francesi, arabi, spagnoli, inglesi… – e ha dato a tutti, dal commercio all’opera alla pittura.

Alla fine di ogni capitolo si rimanda a un libro di un linguista per approfondire il tema. Così

Il museo sembra un ipertesto (parola internettiana che hai segnalato come già scomparsa…) di tutto il lavoro giocoso che contraddistingue il gruppo di italianisti cresciuto intorno a Luca Serianni. Mi avete sempre dato l’idea di essere persone allegre che si divertono a giocare con le cose antiche, le cose sorpassate, le cose nuove della lingua, pure quelle non ancora riconosciute come lingua… È vero: lo spunto di partenza è legato all’esperienza di studio del gruppo di scuola Serianni, cioè questa grande mostra,

Dove il sì suona, che facemmo agli Uffizi, promossa dalla Dante Alighieri e diretta da Luca Serianni insieme a Lucilla Pizzoli, Matteo Motolese e Stefano Telve. E nel libro ci sono citazioni di Giuseppe Patota, Valeria Della Valle e molti altri. Dal mio punto di vista la sfida è recuperare quello spirito ma riuscire a costruire un palazzo della memoria, della fantasia riguardo alla lingua.

Gli ipertesti storicamente avevano una metafora alla base, un elemento concreto cui la struttura concettuale si richiamava. Qui la metafora è del museo e del palazzo. Un ipertesto tridimensionale. L’esperienza dovrebbe essere di camminare per questi corridoi, per queste sale, fermarsi davanti agli oggetti ritratti in apertura dei capitoli, andare al piano superiore, vedere un rinvio e tornare giù a guardare un altro pezzo. La cosa più impegnativa è stata l’ideazione dell’architettura e soprattutto la scelta dei sessanta pezzi.

Ogni capitolo, breve, ha un inizio semplicissimo, un gioco con lo slang, una battuta, un aneddoto da divulgazione per ragazzi, mentre il seguito porta sempre in territori sofisticati, raffinati, va a complicarsi, cerca la chicca per il bibliofilo. È una scelta consapevole?

Questo libro, più che un catalogo di didascalie, è l’audioguida del museo. Racconta cosa c’è intorno prima dopo davanti o dietro all’oggetto scelto. Questo elemento l’ho sempre tenuto presente. Cerco sempre un’educazione sensoriale, un’esperienza tridimensionale. Parto da una voce, una sensazione tattile, un’eco di qualcosa che arriva: l’odore della pizza per parlare della pala dell’Accademia della Crusca [con cui separare la farina dalla crusca, lo scarto della lingua, NdR], o la voce di San Bernardino che sta predicando in volgare mentre siamo in piazza del Campo nel 1427, o l’umidità della catacomba in cui si cala all’inizio per vedere il graffito di Commodilla [

Non dicere ille secrita abboce, nelle catacombe di via delle Sette Chiese a Roma, NdR].

Il primo elemento è: Ti racconto una cosa che ti incuriosisce, che parte da lontano ma che ti porta sempre a qualcosa di molto specifico della lingua italiana. In mezzo ai capitoli c’è sempre un riquadro che isola l’approfondimento specificamente tecnico. Volevo ci fossero i due aspetti, narrazione e spiegazione. Ho pensato a un pubblico dalle scuole medie ai primi anni delle superiori. Scelgo l’indovinello veronese dell’ottavo secolo per giocare, oppure il pallone da calcio… I tecnicismi del calcio sono familiari ma magari pochi sanno che nel primo Novecento si usavano più termini calcistici inglesi che adesso.

Nonostante l’ordine cronologico, il tuo metodo è andare avanti e indietro nel tempo continuamente per far vedere come non ci sia stata una decadenza – tipica paranoia del linguista della domenica – ma un mulinare continuo della lingua, con incertezze, recuperi, reinvenzioni della tradizione. Nessuno penserebbe che il calcio sia più in italiano adesso di un secolo fa. Alla fine del libro racconti una cosa paradossale: “Ciao” compare in Inghilterra (1819) prima di affermarsi in tutta Italia: Modugno canta “Ciao ciao bambina…” nel ’59, quando lo Zingarelli lo considera ancora un saluto tipico dell’Italia settentrionale.

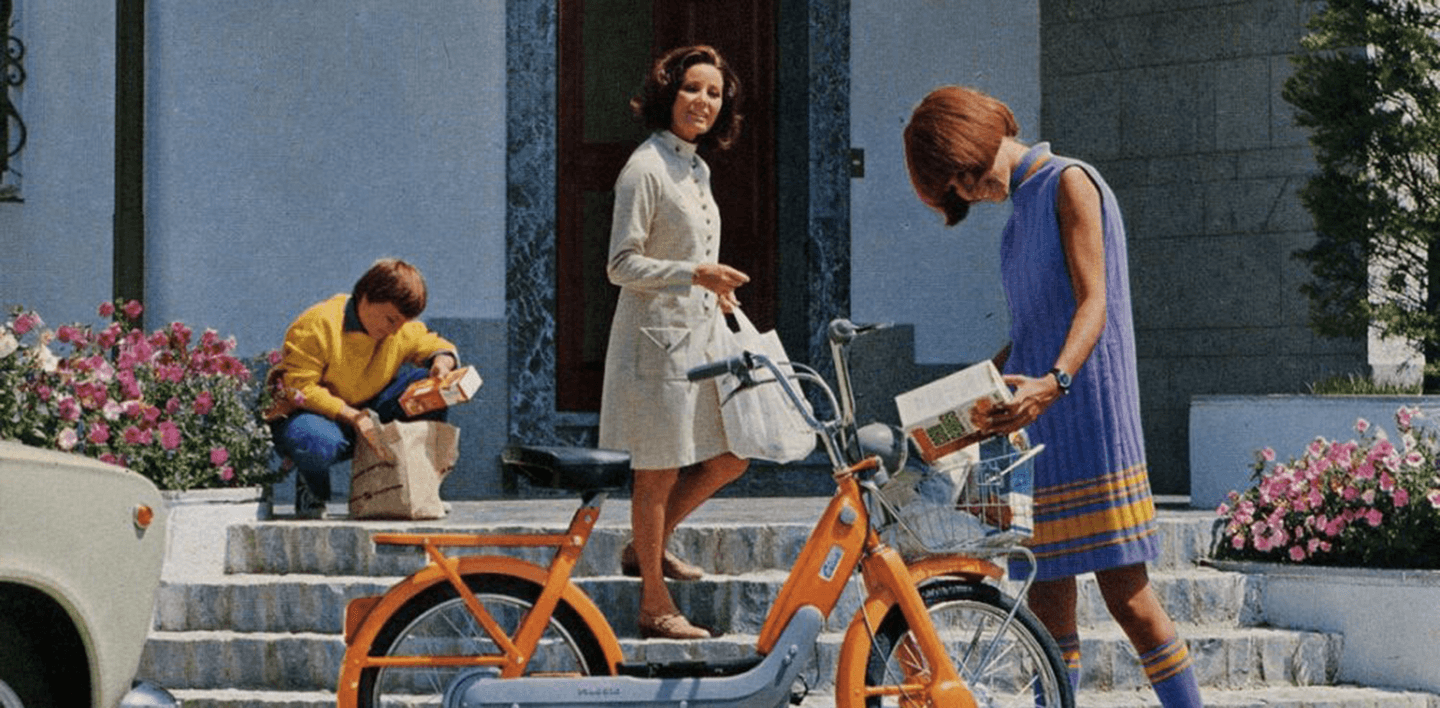

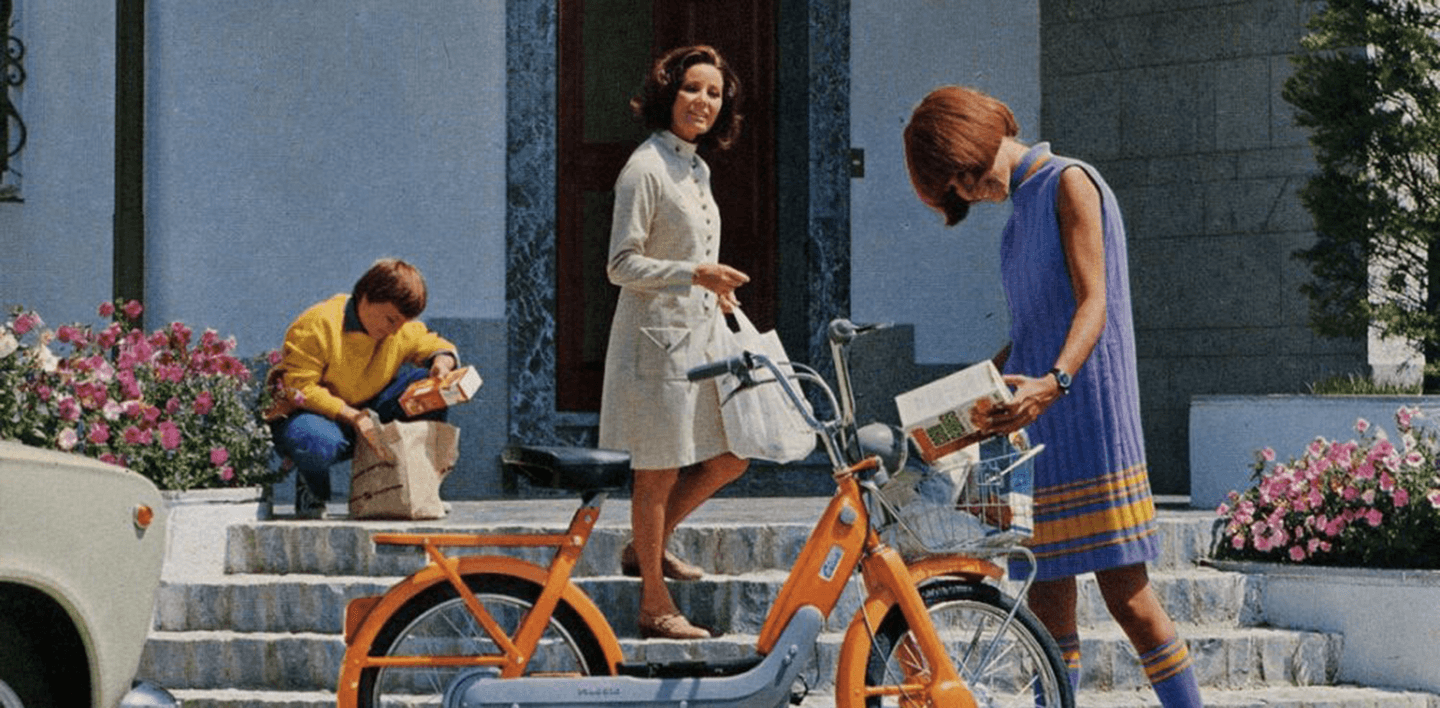

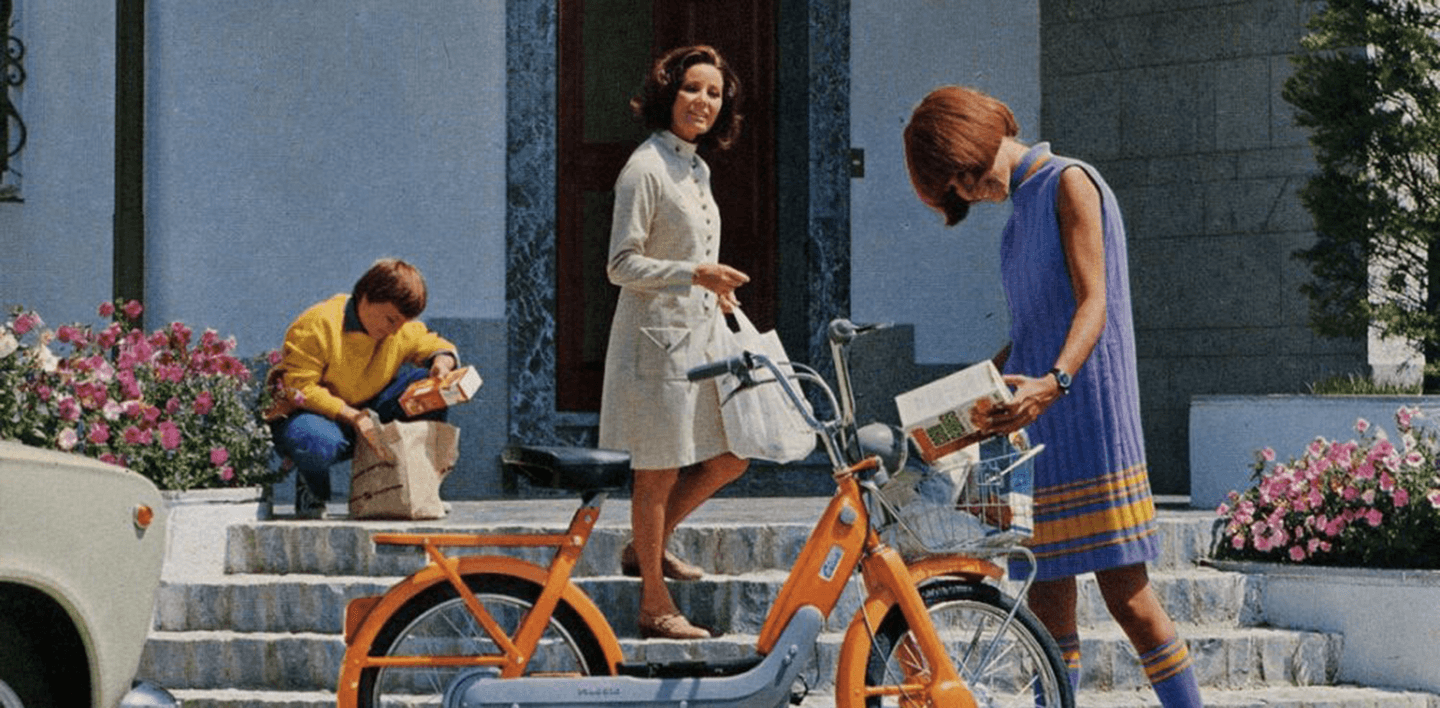

Sì, la diffusione del ciao in tutta Italia comincia dopo l’Unità d’Italia, ultimi decenni dell’Ottocento addirittura, mentre nei dizionari inglesi arriva prima. Ho chiuso il libro con l’immagine di un Ciao della Piaggio e l’ho aperto con il Sì, sempre della Piaggio: il Sì di Dante, “il paese dove il sì suona” e poi il “Ciao” che è un saluto internazionale. Ho scelto due motorini che rappresentano il passaggio all’età adulta… Volevo dare l’idea che le parole hanno sempre un correlativo oggettivo.

Come l’immagine del divano per la lingua araba e la sua influenza.

Esattamente. Uso correlativi oggettivi: uso oggetti, ma anche scrittori. Anche se ho usato pochi scrittori perché volevo dare una storia linguistica dell’Italia e degli italiani – con molto spazio alla lingua pratica, alla lingua popolare, della popolana accusata di stregoneria nel cinquecento, dei soldati italiani della prima guerra mondiale, dei condannati a morte della resistenza – era ovviamente doveroso che ci fossero capitoli dedicati agli scrittori fondamentali per lo sviluppo della lingua italiana. Tra questi, Manzoni. Non riuscivo immaginare una maniera per rendere visibile il contributo di Manzoni alla lingua italiana. Allora mi è venuto in mente il tormentone dello sciacquare i panni in Arno e sono andato a ricercare Le lavandaie di Boldini. Il divano invece è veramente l’oggetto, non sembra un pezzo da museo, l’avventore del museo potrebbe aver voglia di usarlo per riposare, e invece ha un significato importante per la lingua: la parola divano è uno degli arabismi che entrano nell’italiano e che fanno parte di un contingente di parole esotiche molto ricco.

In fondo tu usi gli scrittori per parlare di quelle cose che ti stanno a cuore: della bellezza, varietà e inclusività del linguaggio. Nel capitolo su Dante parli della pantera – una delle tre fiere – che ha l’alito odoroso quando è sazia. Mi fa pensare alla lingua come quell’alito buonissimo di spezie che viene dopo una scorpacciata di qualunque cosa: andiamo in giro a sbranare vita, concetti e parole di altre lingue o del passato e questo alito profumato è la lingua. Dovrebbe puzzare e invece profuma. Un cortocircuito per capire che questa lingua anche se non è pura ha un buon odore.

Sì, bellissima l’immagine della lingua come un alito profumato in cui si sente tutto. Quanto agli scrittori… Di Dante cerco di ricordare come abbia creato la sua lingua letteraria prendendo dalla sua esperienza di parlante, di lettore, servendosi delle parole straniere quando gli serviva, delle parolacce, se aveva bisogno di parolacce per rendere alcune sensazioni particolarmente forti; altre le inventa, le crea… Dante è un clamoroso esempio di capacità creativa dello scrittore, proprio di glottopoiesi se vogliamo usare una parola difficile. È un plasmatore di lingua.

Di Manzoni, la cosa che racconti è il tormento quando vuole passare all’uso del

lui e del lei al posto di egli e ella, che mi fa pensare all’ossessione da scuola italiana per il parlar bene: l’italiano pensa di solito che sia meglio ciò che suona forbito che ciò che suona naturale. Egli meglio di lui… Quando andavo a scuola studiavamo Manzoni ma al tempo stesso consideravamo “egli” nominativo e “lui” accusativo – egli disse… Questa invenzione della tradizione, questa aspettativa che noi abbiamo verso la cosa scritta bene, la cosa detta correttamente, porta a un appiattimento di visione dove ci sarebbe un presente che si corrompe eternamente e un passato mitico dove invece si scriveva bene. Tu giochi molto, tirando in ballo grandi scrittori, per far vedere come in ogni secolo la lingua è questa cosa in cui ci si reinventa il passato, lo si riscopre, si cambia il modo di parlare, non sappiamo cosa integrare nella lingua, facciamo scelte…

La filiera della lingua letteraria è interpretata soprattutto nella direzione della creatività, dell’aggiornamento o dell’ammodernamento. D’Annunzio è un grandissimo inventore di parole. Pirandello è un grandissimo ammodernatore nella capacità di rendere il parlato attraverso la scrittura letteraria. Leopardi è un classico ma è anche anti-purista. E Manzoni è uno che riforma una serie di aspetti della grammatica italiana, tra cui questo passaggio da egli a lui, che è una specie poi di ritornello o tormentone per cui io lo riprendo nella parte sulla scuola d’epoca fascista, giocando sul Quando c’era egli… Ma lo riprendo anche nel discorso della norma linguistica, che ha come correlativo oggettivo la terribile matita rossa e blu per le correzioni. Il discorso torna anche quando parlo di Don Milani e dell’educazione linguistica democratica. Ritorna quando parlo di questa paura che abbiamo dell’innovazione e della novità.

Cito Don Milani: “Le lingue le creano i poveri e poi seguitano a rinnovarle all’infinito. I ricchi le cristallizzano per poter sfottere chi non parla come loro”. E poi tu fai anche il punto sulla questione del

grammar nazi che ti bacchetta sui social.La lingua è viva, dinamica, multiforme, cambia a seconda degli usi che vogliamo farne. Quindi cristallizzarsi nel rispetto di alcune norme che qualcuno considera irrazionalmente inamovibili ed eterne mi sembra una cosa angusta. La frase di Milani è una provocazione, è chiaro che va presa per quello che è e per il momento in cui è stata detta, però ho cercato di rappresentare tutti i livelli della lingua italiana e tutti i modi in cui ha trovato concreta realizzazione nel tempo: c’è Dante, c’è Petrarca, c’è Boccaccio, ma c’è anche la sala dedicata ai fiorini, un elemento concreto di una lingua pratica, quella dei mercanti, che viene prima della grammatica, prima della codificazione letteraria dell’italiano, ma che pure porta l’italiano in gran parte dell’Europa e del mondo allora conosciuto.

Così ora tutto il mondo dice banca e simili: viene dal banco, dal banchetto dei cambiavalute della Firenze del Duecento. Ci tengo a questo elemento di concretezza, di lingua pratica che passa per tanti canali diversi. Do molto spazio ai mezzi di comunicazione: da quelli privati, la lettera, la telefonata, a quelli di massa: radio, televisione, internet. Si deposita così una memoria storica, anche memoria di un immaginario pop, che però ci porta da tante parti. Il fiorino del mercante lo introduco citando Benigni e Troisi e la famosa gag di Non ci resta che piangere [““Chi siete? Cosa fate? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!”, NdR]. Ma è per dire a chi viene in questo museo: guarda, la lingua del passato ti riguarda. Quello che è successo nel passato lo conosci; o forse non lo conosci ma lo vivi, lo vivi inconsapevolmente.

Chiudo con una cosa che mi sta a cuore. Ho dedicato un mio intero romanzo,

Class, alla questione dell’inglesizzazione dell’italiano. Che succederà all’italiano dominato dall’importanza culturale ed economica dell’inglese?

Nella storia di solito i momenti in cui una lingua ha invaso un’altra lingua si risolvono da sé col tempo. In passato l’italiano era pieno di termini francesi, ora il grosso è stato abbandonato. Nell’Inghilterra elisabettiana si temeva l’influenza dell’italiano, parlato a corte. Quanto a oggi, la sensazione di essere invasi dagli anglicismi è in realtà limitata ad alcuni settori, e ad alcuni ambienti, dove si va molto oltre nell’infarcire l’italiano di termini inglesi e di anglicismi. Il mondo dell’informatica, dello spettacolo, della comunicazione. Quindi è come una temperatura percepita. Ci sembra che siano tanti i termini: se poi andiamo a guardare la realtà oggettiva, nell’ultima edizione del Devoto-Oli le parole inglesi sono il tre percento.

Pensavo peggio.

Non pochissime, ma non certo un’invasione. La cosa cui fare attenzione invece riguarda l’italiano nella ricerca scientifica, cioè il fatto che non si senta più parlare di scienza, di medicina, di fisica in italiano, e il rischio è che questo avvenga anche con la filosofia e la ricerca umanistica, e si faccia tutto in inglese. Perché lì si va a perdere un uso intellettuale e quindi articolato della lingua. E anche qui citerei Leopardi, che diceva che non si poteva fare a meno di usare parole francesi nel fare filosofia moderna – scriveva nel primo Ottocento. D’altronde se vogliamo che si usino parole italiane dobbiamo creare un pensiero filosofico originale. Quando gli italiani hanno creato qualche cosa, anche le parole italiane sono passate. Per dire: uno degli ultimi italianismi che fa il giro del mondo è neutrino. Perché lo scopre Enrico Fermi [il nome neutrino venne coniato da Edoardo Amaldi durante una conversazione con Fermi, NdR]. Quindi il discorso sulla lingua e sulla ricerca è un discorso fondamentale che riguarda un investimento complessivo che ci dovrebbe essere da parte del nostro stato e del nostro governo su questi ambiti di ricerca. Rafforzando la ricerca italiana, il protagonismo italiano porterebbe sicuramente con sé un rafforzamento della lingua italiana.