D efinisco “letterario” la nube di significati potenziali che i testi, appartenenti al poroso ambito della letteratura, proiettano al di fuori di sé in maniera, diciamo, prismatica. Questa tempesta di significazione all’interno della quale soltanto alcuni elementi, e per mezzo di dinamiche spesso imprevedibili, sono capaci di materializzarsi nell’interpretazione, anima la letteratura a partire dalle sue profondità; eppure appare svanente nel suo statuto di entità perennemente impalpabile. La sua composizione oscura, infatti, è qualcosa di sostanzialmente non misurabile in maniera diretta, ma ipotizzabile prevalentemente a partire dalle interazioni con i fruitori, i lettori. È, il “letterario”, una dimensione in cui si fondono assieme le intenzioni, l’ispirazione e gli obiettivi iniziali dell’artista, ma anche i punti non fissi, né fissati o fissabili in alcuno spazio certo, in cui questa dimensione incrocia le traiettorie della lettura. Include, dunque, tutte le varianti e le dinamiche per cui un dato oggetto letterario può divenire, in modi vari spesso contraddittori, patrimonio di un pubblico più o meno vasto, mutandosi però sempre e ineluttabilmente nel passaggio da testi a teste.

Il letterario è situato al confine della conoscibilità. È un’ombra che determina, nella sua infinitudine, lo status permanente della letteratura quale arte in fieri. Ci permette di ravvisarne le tracce soltanto al di fuori di una foresta di simboli significativi, che restano in attesa di interpretazioni per poter divenire reali: una selva di atti ermeneutici, ovvero, che ne modificheranno sempre e comunque la percezione, in base a una pletora di varianti situate non soltanto nell’orizzonte di partenza – le condizioni contestuali in cui nasce un testo – ma anche, e soprattutto direi, in quelle di arrivo, ossia le variabili dell’interpretabilità.

È solo nelle e dalle dinamiche dell’interpretazione che il “letterario” viene infatti “sprigionato”. Una sua ricognizione può vederlo immaginato quale spazio oscuro che muove da un lato le strategie creative, dall’altro lo spettro sempre espandentesi di quelle che chiamo “onde di interpretazione”. Sono onde che nascono da condizioni di partenza solo parzialmente certe, e implicano dal punto di vista del lettore una forma di traduzione del sé, una eterna self-translation che si spinge al di là di un dato testo collocato nel presente-passato e lo riconfigura come un testo potenziale del presente-futuro.

Come per le risposte alle domande che una scienza capace di visione ha saputo porsi, il dilemma di fondo è se tale infinita concatenazione semiotica – che si comporta come una vera e propria onda, seguendo una traiettoria, ovvero, che increspandosi lievemente, via via si espande, senza mai del tutto scemare – possa mai incontrare paletti e restrizioni, e dunque essere “definita”; oppure, se definirla non significhi in definitiva “finirla”.

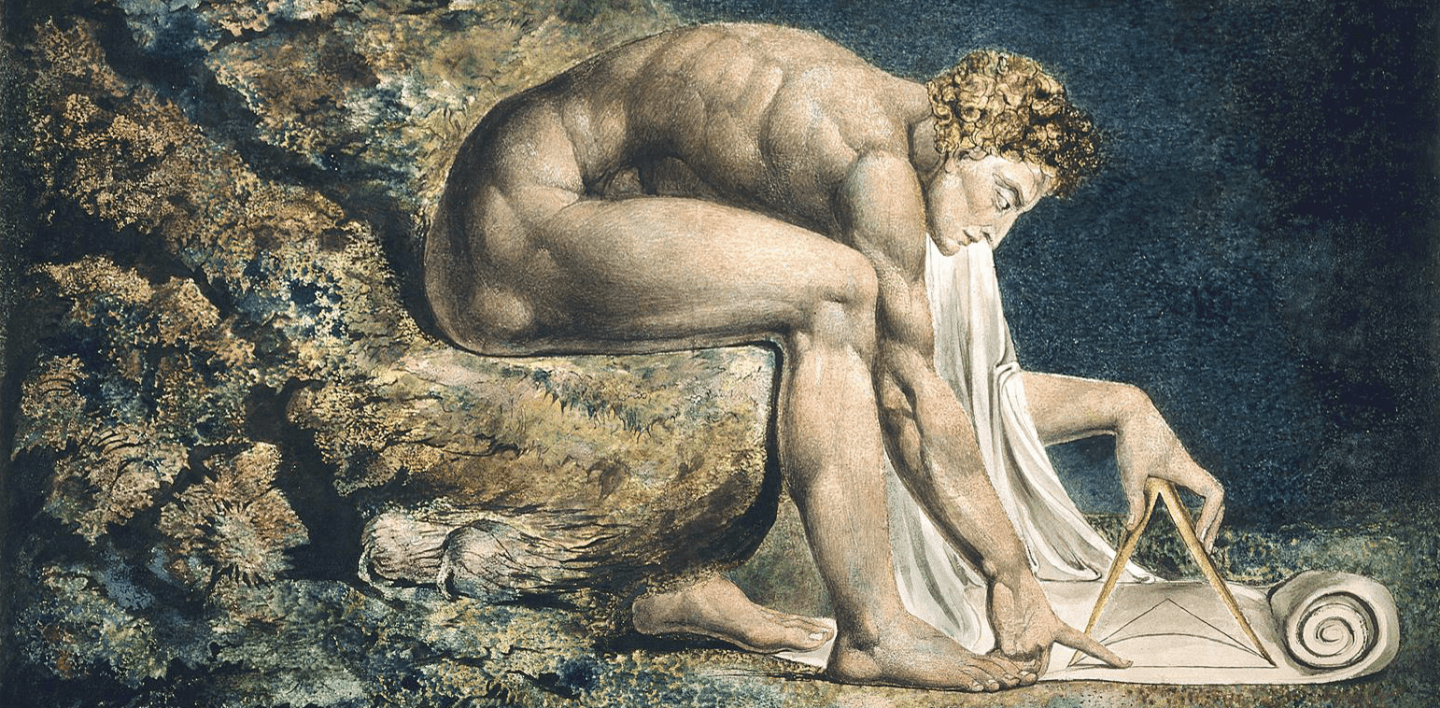

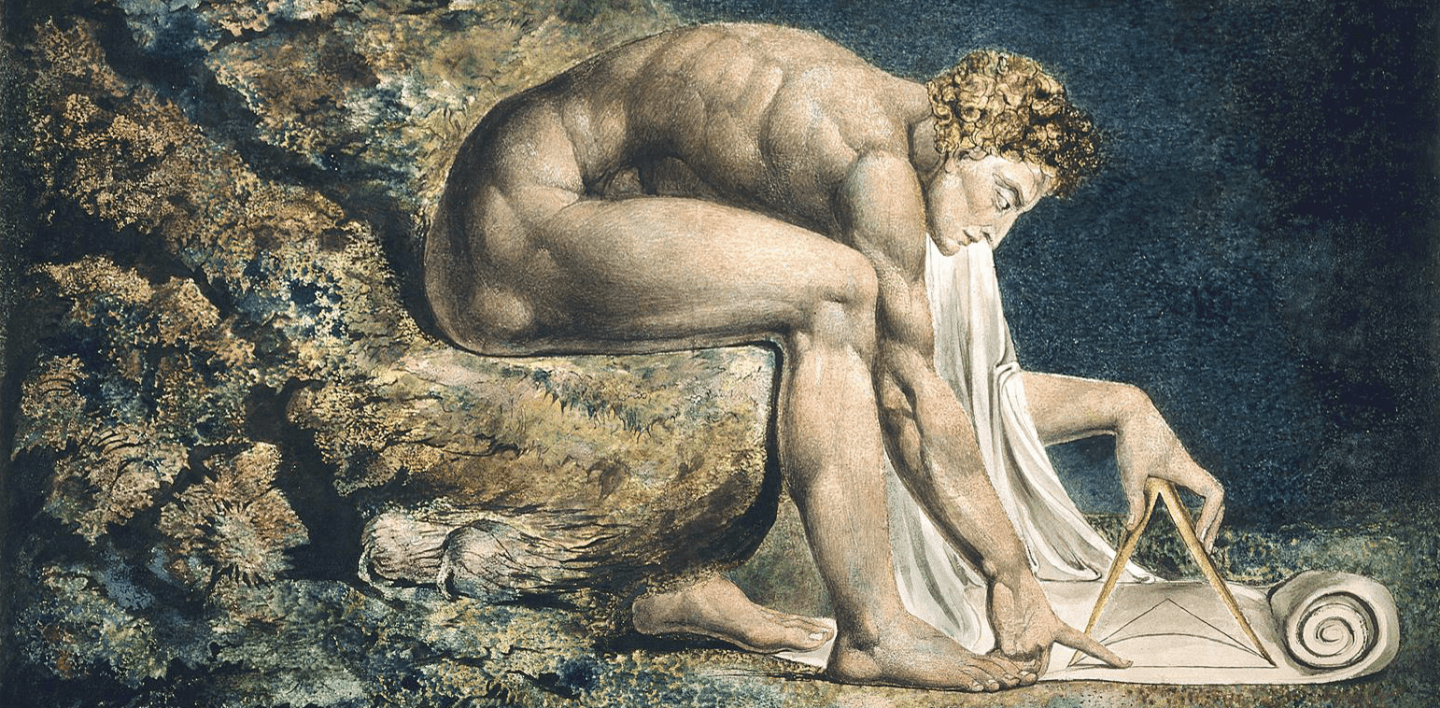

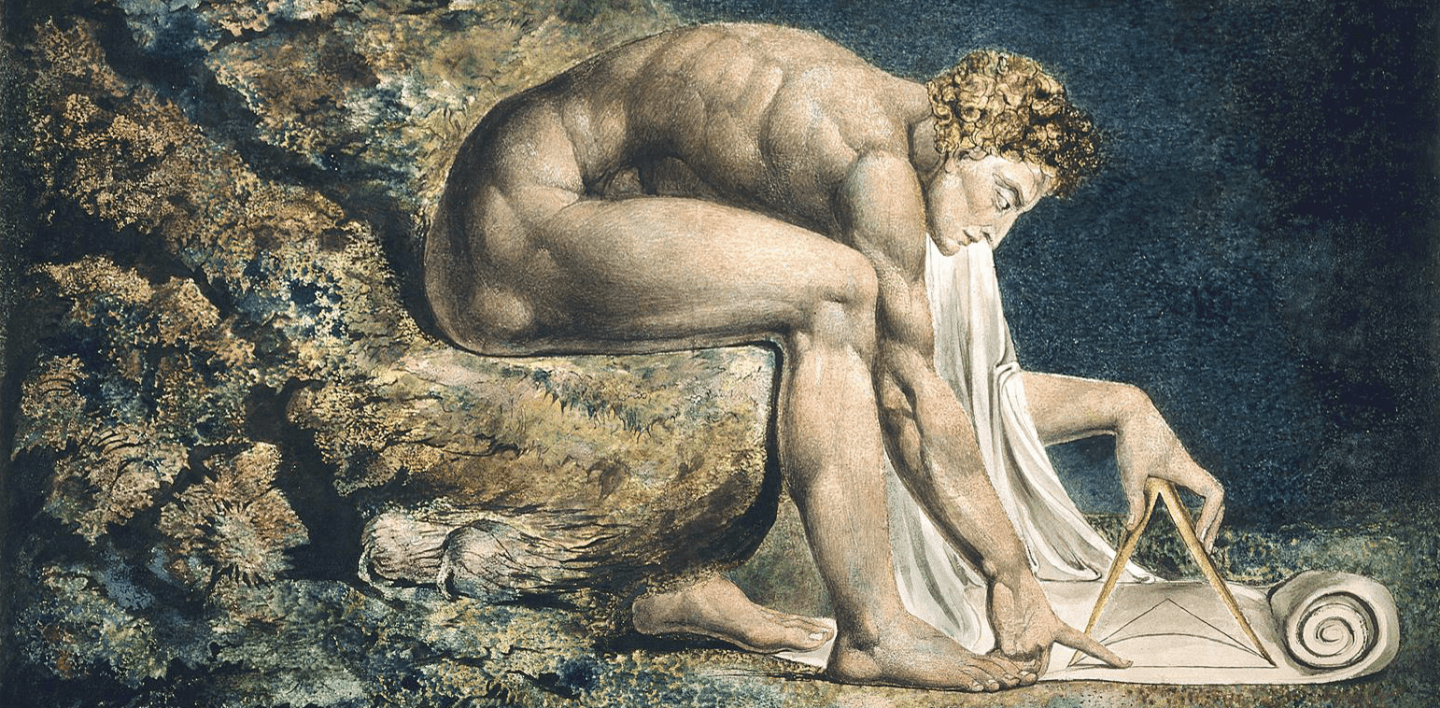

A illustrare il funzionamento di questa oscura nube interpretativa, può essere utile riesumare alcuni ricordi di un grande poeta inglese che rimase per lo più oscuro in vita, William Blake, il quale “annotò” nel suo Matrimonio di cielo e inferno, una serie di “proverbi dell’inferno”. Suonano oggi come moniti profetici, ma anche come anatemi. Prima di arrivarci, però, corre l’obbligo di fare qualche premessa. La prima è che, per Blake come per Bruno, “senza contrari non esiste progresso”, poiché “Attrazione e Repulsione, Ragione ed Energia, Amore e Odio, sono necessari all’esistenza umana”. È da questi contrari che nascono “quel che i religiosi chiamano Bene e Male”, essendo il Bene un qualcosa di passivo “che obbedisce alla ragione”, mentre il Male è un’entità “attiva che nasce dall’Energia”. La seconda premessa è che per il poeta (dal greco ποιέω, “fare, plasmare, costruire, comporre…”) l’Energia deriva dal corpo, mentre la ragione dall’anima, la prima coppia essendo associata al Male e la seconda al Bene. Un precetto che Blake enuclea prestissimo nel suo libro di rivelazioni, vuole che “Dio tormenterà in eternò l’Uomo perché questi segue le proprie energie”; ma il tutto non si risolve in un chiaroscuro manicheo, in una divisione netta tra luce e oscurità, perché “l’Uomo non possiede un Corpo distinto dalla sua Anima”, e la “Ragione è il limite o circonferenza esterna dell’Energia”.

Blake ci sta dicendo che è proprio l’immaginazione a creare, a plasmare ogni cosa: nulla esiste che non sia prima stato immaginato.

Ci racconta Blake di aver raccolto queste massime mentre camminava “tra i fuochi dell’Inferno, deliziato da quei godimenti del Genio che agli Angeli appaiono tormento e follia”. Questa messe di motti uditi tra le fiamme eterne sono delle vere e proprie lapidi: un cimitero di “saggezza infernale” che ci fa domandare se l’inferno non coincida poi con la terrestrità, e se non sia dunque da accettare in quanto sfera unica in cui ci è dato di muoverci. Alcuni di quei detti lasciano di stucco per la causticità: “colui che desidera ma non agisce, coltiva pestilenza” oppure “la strada dell’eccesso conduce al palazzo della saggezza”; altri ci parlano della magnanimità infinita della natura: “il verme tagliato in due perdona l’aratro”, o “la volpe condanna la trappola, non se stessa”. Altri ancora, luciferini, ci assolvono e ci indicano una via: “se il folle persistesse nella sua follia diventerebbe saggio”, oppure “nessun uccello vola troppo in alto, se vola con le sue ali”. Certi, infine, sfidano il sentire del tempo e lanciano un messaggio al futuro, a noi: “la nudità della donna è opera di Dio” oppure “le prigioni sono costruite con le pietre della legge, i bordelli coi mattoni della Religione”.

Ma su un proverbio in particolare vorrei soffermarmi brevemente, poiché è a mio modo di vedere una sintesi perfetta dell’agognare del sapere scientifico, e della sete artistica, entrambi inappagati e inappagabili. Eccolo: “quel che viene ora provato, è stato un tempo immaginato”. Blake ci sta dicendo, non che l’immaginazione e la fantasia creino degli arabeschi nelle nostre visioni del mondo, che le abbelliscano; ma che è proprio l’immaginazione a creare, a plasmare ogni cosa: nulla esiste che non sia prima stato immaginato.

Dal paradosso dei contrari che coincidono, ci siamo dunque spostati su un piano assai più complicato, quello della preminenza dell’immaginazione. Un’immaginazione che si muove in tutte le direzioni, artistica e scientifica al contempo, per indicarci una via precisa: quel che abbiamo nella mente è la verità, ma una verità potenziale, non condivisibile così com’è, ma sempre soggetta alle modifiche che le imporranno le circostanze tramite cui andrà a materializzarsi, e dunque a “inverarsi”.

I grandi autori ci regalano opere la cui interpretabilità non può che essere di tipo non-deterministico, ossia, probabilistico; opere, per così dire, da avvicinare secondo dinamiche simil quantistiche.

Da queste premesse a una rivalutazione del sogno e dell’onirico il passo è breve; e lo è anche se sostituiamo a una simile rinnovata dreamland (o forse dovremmo parlare di neverland, chiamando in causa al contempo Lewis Carroll e Michael Jackson) l’universo della “visione”, della visionarietà. D’altro canto, abitare la terra dei sogni è un rischio enorme, e non solo per i poeti. Un poeta visionario della contemporaneità, Tom Waits, si chiede ad esempio se l’amore non muoia dissanguato nel dreamland, prima di riconciliarsi con l’eternità della natura: “se moriremo tutti stanotte / c’è forse davanti a noi un chiaro di luna? Se moriremo tutti stanotte / Fiorirà un’altra rosa… Nessuno poserà dei fiori / Sulla tomba di un fiore”.

Blake, come Tom Waits, ci consegna un universo visionario infinibile, nel senso che non può sottostare a una comprensione perimetrante. Tutti i grandi autori lo fanno: ci regalano opere la cui interpretabilità non può che essere di tipo non-deterministico, ossia, probabilistico; opere, per così dire, da avvicinare secondo dinamiche simil quantistiche.

Un approccio quantistico al letterario rende l’esperienza stessa della percezione qualcosa di relazionale. Come spiega Carlo Rovelli, per la teoria dei quanti possiamo dire che “ogni cosa sia solamente il modo in cui agisce su qualcos’altro”, e “le caratteristiche di un oggetto sono il modo in cui esso agisce su altri oggetti”. Traducendo sul piano letterario l’idea che un oggetto esista soltanto attraverso le proprie interazioni, potremmo affermare che un libro, un’epica, una poesia, esistano soltanto nel modo in cui influenzano chi li percepisce e ne fruisce e che le sue proprietà non esistano al di fuori della percezione:

Chiedere quale sia l’orbita dell’elettrone mentre non interagisce con nulla è una domanda senza contenuto. L’elettrone non segue un’orbita perché le sue proprietà fisiche sono solo quelle che determinano come agisce su qualcos’altro […] Se l’elettrone non sta interagendo, non ha proprietà.

Il che porta Rovelli a chiedere se sia possibile “che qualcosa sia reale rispetto a te e non sia reale rispetto a me”. La risposta fornita è affermativa, e c’è da chiedersi se questo valga anche per l’arte. Gli studi letterari si sono storicamente basati sull’indagine delle qualità intrinseche degli oggetti descritti, e non è necessario negarne l’esistenza. Semmai, va sottolineato che l’apprezzamento di quelle stesse qualità non porta a nulla se non le percepiamo. Sarebbe d’accordo Berkeley; ma, ancor più importante, anche se poi le percepiamo e di conseguenza le interpretiamo, a guidare la nuvola delle interpretazioni probabili non può che essere sempre il principio di indeterminazione.

La rivoluzione operata nella fisica moderna e contemporanea dalla meccanica quantistica ha consentito di leggere il reale in maniera nuova e inaspettata, configurando la nostra conoscenza del mondo che ci circonda, non soltanto come inevitabilmente in fieri, ma anche in quanto strategia foriera di scoperte in grado di modificare radicalmente, e in potenza ad infinitum, la nostra percezione dell’esistente.

Alcune nozioni base discusse dalla “teoria dei quanti” possono rivelarsi incredibilmente utili anche nell’ambito del percorso a ostacoli costituito dall’avvicinamento alla testualità letteraria, intesa quale concatenazione immensa di interpretazioni, immancabilmente radicate nel passato, eppure ineluttabilmente proiettate al futuro di testi che vivono non in quanto “nostri” più che dei propri autori – come vorrebbero tante teorie della ricezione – ma come “nostri in progress”, relativi ovvero al nostro essere “sistemi cangianti” situati in uno scenario immancabilmente fluttuante.

La meccanica quantistica presuppone il principio di indeterminazione, secondo cui la posizione e la quantità di moto di un elettrone, ad esempio, non possono essere contemporaneamente ben definite: non possiamo descrivere cosa faccia e dove sia quando non lo guardiamo. Poiché non se ne conoscono la velocità e la posizione precisa nei momenti in cui gli elettroni non sono osservati e nel saltare da un’orbita all’altra, dal punto di vista teorico si può postulare che occupino diverse posizioni simultaneamente (sovrapposizione quantistica): la loro traiettoria, incerta, può essere dunque immaginata come una sorta di onda o nube di eventi probabili.

Se dei salti quantici non è possibile prevedere posizione e velocità con certezza, della loro traiettoria possiamo calcolare la probabilità. Qualcosa di simile avviene nei calcoli, quando non si hanno tutti i dati del problema, e pertanto non si conosce con certezza quel che accadrà a seguito della computazione. In questa indeterminatezza di fondo, ogni misurabilità può esser data da tabelle che incrociano tutti i possibili risultati, divenendo così di tipo probabilistico e non deterministico. Qualcosa di simile avviene anche nell’interpretazione letteraria delle “opere aperte”.

Traduzione stava per “conversione”, una conversione animata dalla necessità di rendere il sapere (science) comune: per questo la traduzione veniva considerata rivoluzionaria.

Gli atti interpretativi hanno luogo sempre in condizioni spazio-temporali diverse da quelle di produzione. La ricezione nasce dall’osservabilità e dalle sue condizioni, ed è sempre posteriore alla produzione; si colloca per questo, naturalmente in un contesto distante e parallelo rispetto a quello originario. Tale inevitabile modifica delle condizioni di fruizione in uno spazio-tempo differente, non soltanto impone di non limitare l’interpretazione al radicamento nello scavo del pre-esistente ma, collocando l’oggetto da interpretare in un continuum appartenente al futuro, lo ristrutturano in maniera radicale. Tutto ciò consente di percepirne, in altre parole, la “posizione” fluttuante nello spettro dell’interpretabilità, che è poi il risultato di una traiettoria incerta legata a molti fattori mutevoli che includono i riverberi delle componenti di partenza (generali e specifiche), anch’esse, come si vedrà, avvolte spesso nell’incertezza e foriere di percezione probabilistica.

Nei fatti, una mutazione delle condizioni ricettive, che si riflette in un reale cambiamento del contesto dell’oggetto sotto analisi – poiché percependone solo la “rappresentazione”, ne possiamo apprezzare una collocazione incerta – invita a considerarne la fruizione stando a parametri fluttuanti, e ponendosi su un piano che è soggetto a una curvatura spazio-temporale e che consente di intendere la fruizione stessa in maniera “probabilistica”. Di qui quella che chiamo la “natura ondulatoria” dell’interpretazione: la probabilità interpretativa, ovvero, che si comporta a tutti gli effetti come un’onda, come una nube di possibilità che dall’osservabilità del futuro proietta un cono d’ombra e di indeterminazione anche sul passato, ovvero su cause e condizioni di partenza, sostituendo il nesso di causa-effetto con la relazione “caso-effetto”. Tutto ciò consente di leggere l’interpretazione nel senso di una “traduzione permanente”.

Si tratta di un concetto che affonda le proprie radici lontano nel tempo. Basti pensare che nella sua versione dal francese in inglese dei Saggi di Montaigne, John (Giovanni) Florio, citando Bruno il Nolano (e indirettamente l’opera di Samuel Daniel) affermò che dalla traduzione nasceva ogni scienza. Traduzione stava per “conversione”, una conversione animata dalla necessità di rendere il sapere (science) comune. Per questo la traduzione veniva considerata rivoluzionaria, in quanto si mostrava in grado di sovvertire le dinamiche di potere, basate appunto sulla prerogativa di ritrovarsi casualmente in ruoli di potere.

La traduzione in quanto conversione e “comunicazione” (learning cannot be too common, and the commoner the better, scrive Florio, ovvero “non esiste un sapere troppo comune, e più è comune, meglio sarà”), si pone sempre come punto di partenza per successive interpretazioni. Non è mai una fine, ma semmai un fine. L’interpretazione, radicata nel pretesto, si invera nel post-testo, divenendo così il pre-testo (e il pretesto) per successive riscritture interne alla mente di testi erroneamente considerati passati.

Leggere è una rincorsa a ritroso priva di percorsi prestabiliti; ed è anche una corsa senza mete individuate.

Nella critica del testo, la scientificità degli approcci filologici, linguistici, archeologici, formalisti e poi strutturalisti, ha nel corso degli anni, avvicinato le metodologie di lettura della testualità e del mondo, di fatto consentendo agli ambiti delle humanities e delle “scienze” di viaggiare in parallelo. Questi percorsi sono però rimasti appunto paralleli, incontrandosi raramente, e tradendo in tal modo la lezione fondamentale dell’Umanesimo, in cui il poeta e il drammaturgo potevano essere al contempo filosofi, matematici, cosmologi, persino maghi.

L’interazione delle metodologie non è sufficiente a ricomporre lo scenario di una vera e propria sovrapposizione delle letture del mondo, siano esse artistiche, filosofiche o scientifiche. In questo contesto, l’interpretazione – che può giovarsi non soltanto di strumenti apparentemente estranei al laboratorio del critico, ma che è animata dalla propensione a comprendere l’esistente attraverso la sua rappresentazione – si configura come una “scommessa”, una scommessa sul passato ma declinata al futuro. Un dire profetico ben colto da un’altra espressione che ritroviamo nel Finnegans Wake di Joyce, ovvero “past postpropheticals”: “postprofetici passati”, che pongono questioni chiave su quelli che chiamiamo “i limiti dell’interpretazione”. Limiti continuamente “smarginati” dalla presenza della composizione oscura del letterario, uno spazio-tempo non misurabile nella sua fissità deterministica, ma oggetto di visione e computazione probabilistica, alla luce della consapevolezza che la lettura, intesa come vita oltre la morte del testo, non è certo indipendente dalle condizioni di partenza, ma è altrettanto plasmata da quelle di arrivo.

La lettura delle opere infinite si articola sempre in quanto compulsiva e a tratti inconsapevole ricerca in cui sono visibili soltanto le orme, le tracce oggetto di divinazione, e questo perché resta immancabilmente ineffabile l’obiettivo finale che corrisponde quantisticamente alle condizioni di partenza e alle motivazioni profonde. Leggere è una rincorsa a ritroso priva di percorsi prestabiliti; ed è anche una corsa senza mete individuate. Leggere, in altri termini, vuol dire rincorrere significati perennemente attesi ma trovarsi al contempo in attesa di un attimo rivelatore che crediamo essere prossimo, ma che è impossibile da raggiungere se non in una improbabile coincidenza di futuro e passato.

Si tratta di una consapevolezza fornita anche dalla meccanica quantistica e dalla relatività che invoglia a tentare dunque strade nuove, radicate nella certezza archeologico-filologica che possediamo di testi passati, rideclinati nel nome di nuove interazioni, di nuovi impatti.

Qualcosa di simile è, o appare implicito, nel cono d’ombra di uno dei racconti più noti e popolari del grande scrittore americano Herman Melville, Bartleby the Scrivener. Il protagonista, che dà voce a un silente rifiuto inspiegabile e oscuro, ha un’occupazione precisa: lavora in un ufficio in cui vengono gestite le cosiddette dead letters. Le dead letters sono le «lettere smarrite», quelle missive che, pur composte, indirizzate, affrancate e spedite, non raggiungono mai il loro destinatario. Una dead letter è una lettera che manca di assolvere alla propria funzione: quella di circolare nel senso di essere scambiata di mano in mano, di esser “resa comune”, per quanto in forma privata. Se una missiva non arriva, resta lettera morta. La testualità e la letteratura funzionano più o meno allo stesso modo. Sono dead letters capaci di uscire dallo stato di morte apparente soltanto per mezzo dell’interazione con il lettore eventuale. Possono uscire, tramite l’interpretazione, dal buco nero che esse stesse generano comprimendosi fino al limite dello scoppio. L’interazione le vedrà “risvegliarsi” in uno scenario differente. Il loro continuo riplasmarsi e ricollocarsi attraverso l’hermeneia le renderà oggetti nuovi, esposti a nuovi occhi; e questo nel tentativo di “intendere” – con scommessa probabilistica – gli spazi misteriosi dell’insondato attraverso la composizione oscura, trasparente e non misurabile direttamente, del letterario.