P

artiamo da una contraddizione. Se c’è un posto dove sembra si parli sempre di politica è la letteratura. Se c’è un posto in cui non si parla mai di politica è tra i lavoratori dell’editoria e della cultura. Negli ultimi vent’anni le discussioni politiche che hanno riguardato il mondo editoriale italiano sono state marginali e vanificate dal tempo. Al tempo del berlusconismo, c’è stato un dibattito spesso vivo sulla libertà di stampa e il conflitto di interessi, che però si è prosciugato del tutto appena dopo la costituzione del gruppo editoriale Mondadori-Rizzoli.

Le battaglie sindacali o anche solo vertenziali dell’editoria riguardano al massimo gli addetti ai lavori; la loro memoria è labile.

La mobilitazione legata a Tq, la generazione di scrittori, intellettuali, editori tra i trenta e i quarant’anni che chiedeva nel 2011 una maggiore riflessione critica e impegno politico nel mondo delle lettere ha prodotto manifesti e diversi mesi di incontri, ma non si è riuscita a coagulare intorno né a un gruppo politico né a un’avanguardia artistica.

Lavoro

Le traduttrici e i traduttori hanno ottenuto qualcosa in più. La necessità di una tutela professionale emerge nella rete di Biblit (fondata nel 1999 da Marina Rullo) già negli anni zero e prima in modo informale, via via in modo più strutturato si arriva alla costituzione di un’associazione che si chiama Strade, che aderisce poi al sindacato della Cgil; oggi le iniziative di denuncia come quella che nel 2014 ebbe una grossa eco, Editori che pagano (oggi una pagina non più funzionante), riescono a essere incanalate meglio in una relazione sindacale più strutturata. Tra quelle più rilevanti c’è sicuramente la cassa mutua integrativa dedicata alla traduttrice scomparsa Elisabetta Sandri, “scomparsa prematuramente”, come recita il sito, “dopo aver lottato con coraggio non solo contro la sua malattia, ma anche contro un sistema iniquo che impediva a lei, lavoratrice autonoma, di godere degli stessi diritti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori”. Nonostante quello delle traduttrici (neutro sovraesteso, nda) sia considerato come un mestiere abbastanza solitario, grazie al web si sono spesso riuscite a portare avanti vertenze collettive molto ampie; una delle più importanti, quella sul riconoscimento del ruolo dei traduttori, partita già nel 2003 con la Lettera dei cavalieri erranti.

Meno efficaci, più sporadiche, molto meno organizzate tutte le lotte dei redattori editoriali. Nel 2011 un appello della Repubblica degli stagisti vedeva come prima firma l’attuale vicepresidente del Pd e ex ministro Peppe Provenzano, ricercatore allora precario, e comprendeva un’alleanza di lavoratori attiva tra il 2010 e il 2015 chiamata Rerepre, rete dei redattori precari, che per una serie di anni ha provato a sindacalizzare il lavoro editoriale, soprattutto quello esternalizzato.

È un lavoro che è stato continuato con qualche risultato in più da Redacta, la sezione di Acta (un’associazione che si batte la tutela e coalizione dei freelance fondata nel 2004). Redacta nasce da un’inchiesta di alcuni soci di Acta sull’editoria libraria; nel tempo si è trovata a affinare gli strumenti di indagine e tutela professionale attraverso seminari di formazione, cause lavorative, appelli, lettere aperte. L’ultimo caso è di qualche settimana fa: Redacta richiede alla casa editrice Il Saggiatore di chiarire la decisione improvvisa e immotivata di non avvalersi più di collaboratrici esterne. Questo un passaggio:

A partire dai primi giorni del 2021 il numero di commissioni affidate dalla redazione ai collaboratori esterni si è rapidamente azzerato. Considerando le riprogrammazioni delle uscite a cui molti editori hanno dovuto far fronte nel 2020 e data anche la natura discontinua della professione del freelance, tutti loro hanno tenuto duro, fiduciosi. La prima spiegazione di quanto stava avvenendo è arrivata verso la fine di febbraio: un’e-mail ha chiarito che a causa di una riorganizzazione gran parte delle fasi del lavoro redazionale non sarebbe stata più affidata ad alcun collaboratore esterno, salvo occasionali eccezioni.

Luca Formenton ha risposto in forma privata a Redacta, che ha a sua volta risposto qualche giorno fa, lasciando aperti una serie di interrogativi che naturalmente non riguardano solo Il Saggiatore.

L’editoria libraria è stato uno dei pochi settori a ottenere risultati positivi nel 2020: perché allora aumentano il numero dei libri da produrre e il numero degli stagisti? Perché non redistribuire i ricavi e non i carichi di lavoro? Perché si ricorre sempre di più al lavoro esternalizzato ma non ci si preoccupa delle tutele per chi lavora nelle agenzie editoriali esterne? Non sarebbe più giusto usare contrattazioni collettive? Non sarebbe ora di pensare a un contratto collettivo nazionale?

Se è difficile fare sindacato nel mondo editoriale, non è molto più facile avere un’informazione adeguata sugli aspetti economici e professionali. Un forum di riferimento come Writer’s dream ha chiuso i battenti due mesi fa anche se ha lasciato le migliaia di messaggi ancora visibili. Era un riferimento raro, insostituibile, fondamentale. Si possono trovare per esempio informazioni chiare sulla tipologia degli editori: quelli che pagano diritti agli autori, quelli che chiedono soldi per pubblicare. Quando, ormai una decina di anni fa, uscì questa lista, scoperchiò un universo di cui molti non conoscevano l’ampiezza; eppure le denunce, le inchieste o l’informazione puntuale non hanno modificato un sistema molto opaco.

Ciò che non si ricava, dalla piccola e frammentata storia delle recenti battaglie sul lavoro nell’editoria, forse è quanto spesso queste vertenze professionali siano anche e molto a favore dell’editore e dei suoi prodotti editoriali. La tutela della professionalità dei lavoratori è il valore principale di un’azienda, spesso lo si dimentica.

Per fare un esempio clamoroso, dobbiamo estendere il nostro discorso anche ai giornali, e pensare al caso incredibile del gruppo del Sole 24ore, al tempo della direzione di Roberto Napoletano. Mentre Napoletano promuoveva Manifesti e Costituenti per la cultura coinvolgendo le istituzioni pubbliche e private più importanti per il paese, portava il giornale a una crisi economica gravissima e una lacerante rottura dei rapporti con i lavoratori del giornale. È una storia con un chiaro valore esemplare. Napoletano è stato processato per false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo, il Sole 24ore è sprofondato in una crisi editoriale profonda a metà degli anni dieci per la gestione criticata in maniera durissima dalla redazione, che ha portato anche a controffensive violentissime. Il Sole 24ore è stato salvato dal suo cdr; quanto è importante che nelle redazioni ce ne sia uno? Quanto è fondamentale la dialettica tra le parti sulle questioni lavorative?

O per fare un altro esempio, giusto a febbraio 2021 è stato rinnovato il contratto nazionale dei grafici editoriali, una figura che oggi comprende molte diverse professionalità, con una serie di garanzie molto importanti. Perché così pochi scrittori si interessano a queste vicende?

Agenti e librai

I sindacati nell’editoria contano poco. Allora contano sempre di più gli agenti. Grazie a loro, i lavoratori della cultura, almeno in quanto autori, riescono a avere una tutela professionale. Le agenzie letterarie e editoriali lavorano in modo sempre più consapevole nel mercato editoriale: negli ultimi anni si sono moltiplicate, e durante i mesi del covid, diverse agenzie italiane si sono ritrovate nell’associazione Adali, la cui missione – oltre gli aspetti di tutela della categoria – chiaramente è quella di “essere un punto di riferimento per i professionisti del settore editoriale, le istituzioni e quanti abbiano necessità di confrontarsi con gli associati”. Di fronte a un mercato del lavoro poco sindacalizzato, con una concentrazione sempre più forte degli editori e dei distributori, l’attività degli agenti insiste molto sulla difesa di un diritto d’autore oggi per nulla scontato.

Ma nemmeno gli editori sono la parte più forte di un settore che seppure ha retto alla tempesta della pandemia è comunque sempre in crisi.

È uscito solo una quindicina di giorni fa il libro bianco del Cepell sulla lettura e i consumi culturali in Italia. È scaricabile gratuitamente ed è davvero molto interessante. Mostra come un cambio di paradigma determinante nella filiera del libro consista nel pensare un’infrastruttura che comprenda biblioteche, librerie e scuole, intese tutte e tre come centri di educazione alla lettura. Il coordinamento però tra questi centri è ancora lasco; e il compito che potrebbe darsi il presidente del Cepell Marino Sinibaldi è proprio quello di puntare sulle strutture che fanno da ponte: le biblioteche scolastiche ma anche i sistemi di diffusione digitale della lettura, come Mlol (è deprimente che durante un anno di didattica digitale si sia fatto così poco; e per esempio sia così poco conosciuta e usata la possibilità dei prestiti digitali).

Le ragioni di queste arretratezze possono essere rintracciate in una politica del libro che privilegia l’acquisto dei beni – e quindi certo il sostegno dei consumi – e molto meno la formazione e la tutela professionale. Abbiamo bisogno di libraie, editori, bibliotecarie, docenti, redattrici, autori, agenti tutti più formati e più tutelate professionalmente per creare una comunità diffusa capace di dare forza progetti di educazione e di promozione della lettura. Questo non sta avvenendo se non con iniziative sporadiche e pochi soldi.

![]()

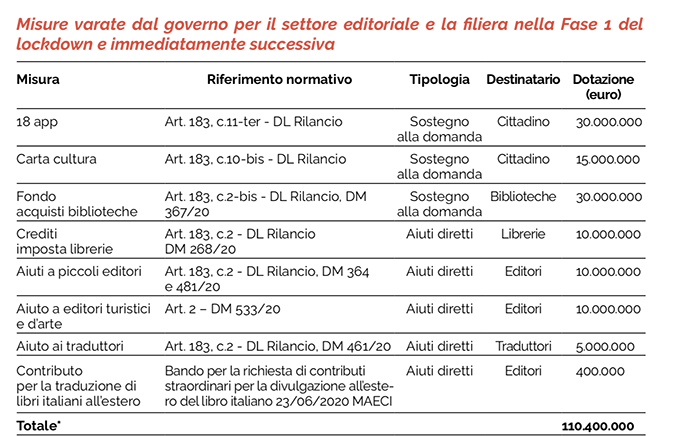

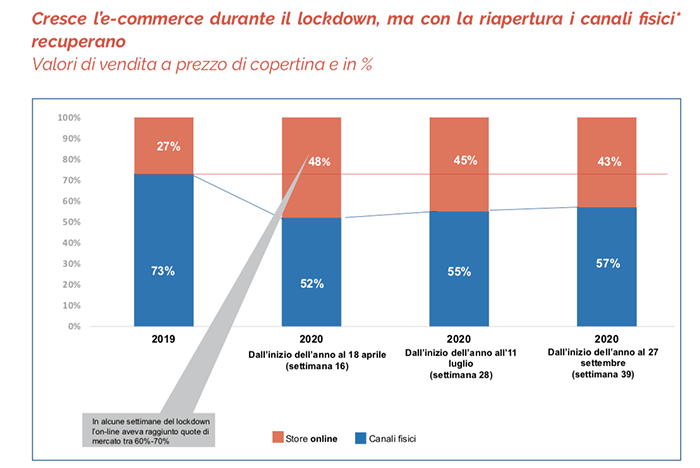

Se guardiamo a questo bilancio dei fondi statali erogati durante la fase più critica della pandemia e confrontiamo questa somma con un altro grafico sulle vendite, dobbiamo riconoscere che di fatto i soldi pubblici vanno a finanziare in maniera ingente il monopolista Amazon, che nel 2020 è arrivato probabilmente a occuparsi fino al 40 per cento delle vendite di libri. Il progetto di Bookdealer e di altri progetti alternativi a Amazon riescono a intercettare una quota davvero troppo piccola di mercato.

Quando parliamo quindi di un mercato librario che ha retto durante la crisi pandemica, parliamo in buona sostanza di un ecommerce monopolista e di grandi concentrazioni editoriali. A soffrire di più sono le catene di librerie che hanno affitti onerosi da pagare, le librerie internazionali ormai scomparse in quasi tutte le città, e gli editori più piccoli che non riescono ad avere distribuzione adeguata sul territorio nazionale.

![]()

Qual è la visione politica del Ministero della Cultura su questi temi?

Non andrebbe impegnata la Rai, il servizio pubblico televisivo a essere una vera piattaforma interattiva per i contenuti culturali e educativi digitali, e non soltanto, come è ora, una serie di canali di trasmissione quasi clandestini, con un’interazione molto debole se non conflittuale tra Raiplay?

Perché gli scrittori parlano poco di tutto ciò?

Scrittori impegnati

I lavoratori della cultura che si occupano in modo professionale o militante di politica sono pochi. Gli scrittori pochissimi. Nelle attuali Senato e Camera italiani su Novecento e passa parlamentari non ci sono praticamente scrittori. E tra le eccezioni per quello che riguarda il mondo della cultura e dell’editoria si può menzionare un novero esiguo: Tommaso Cerno, Emilio Carelli e Gianluigi Paragone tra i giornalisti, Andrea Romano che ha lavorato come editor a Einaudi, Vittorio Sgarbi che ha una lunga carriera di autore, e poi? E anche a guardare alle ultime legislature, i nomi che possiamo citare sono una minoranza assoluta: Gianrico Carofiglio senatore Pd dal 2008 al 2013; lo storico Miguel Gotor, senatore prima Pd e poi Mdp tra il 2013 e il 2018; Edoardo Nesi senatore di Scelta civica tra il 2013 e il 2018; Lidia Ravera assessora alla cultura alla regione Lazio a metà degli anni dieci. Non ne vengono in mente molti altri.

È vero però dall’altra parte che se sono pochissimi gli autori che scelgono di fare attività politica professionalmente, i politici che pubblicano libri sono tantissimi: saggistica, interventi, bilanci, manifesti, progetti. Sempre più spesso capita che nei talkshow ai politici venga chiesto di ragionare sull’attualità ma di presentare al tempo stesso l’ultimo libro: da Carlo Calenda a Matteo Renzi, da Roberto Speranza a Carlo Cottarelli. Altri ancora provano la strada della letteratura: l’esempio più eminente è il caso di Walter Veltroni, ma come lui il ministro Dario Franceschini e altri.

Ma questo non è certo il cuore del dibattito tra letteratura e politica. Molto più forte è l’implicazione di quegli scrittori che in modo dichiarato, spesso militante, fanno sentire la propria voce nell’arena pubblica: da Michela Murgia a Antonio Scurati, da Gianrico Carofiglio a Claudio Magris, da Paolo Giordano a Sandro Veronesi, la riflessione sull’agenda politica (immigrazione, contagio, scuola, questioni di genere…) è spesso affidata a persone che di mestiere scrivono narrativa e letteratura in generale, per diverse ragioni evidenti – sono popolari, sono chiari, sanno approfondire e argomentare… – e un’altra più problematica. Tanto la letteratura ha reso vaporoso il suo specifico – un ottimo testo di riferimento su questo aspetto è sicuramente La letteratura circostante di Gianluigi Simonetti – quanto lo status della letteratura è diventato un blasone, ma come tutti i blasoni è spesso annerito.

Se nel Novecento l’orbitare di un’opera nell’atmosfera della grande cultura – sancita come tale da editori, collane, interlocutori prestigiosi e privilegiati – funzionava come garanzia autorevole di qualità e di sostanza, ora possiamo definitivamente dire che quest’appartenenza non vuol dire più niente: le vette della mediazione culturale sono contaminate quanto i bassifondi, i bassifondi sfoggiano lo stesso contegno delle vette.

Non esiste altra disciplina, altro sapere, altra arte che in questo momento goda non tanto di salute ma di adorazione, di status, di noblesse oblige, nel discorso pubblico. Non il discorso della storia (ridotta spesso a complicazione inutile della memorialistica), non il discorso della sociologia (ridotta a semplificazione oggettivante), non il discorso della politica (ridotta a propaganda o a tifoseria), non il discorso della scienza (ridotto a mera complessità)…

La retorica della letteratura è invece sugli allori, ovunque. Non è un caso che chiunque, dall’influencer al segretario di partito, voglia accedere a questo status: non tanto pubblicare un libro, ma scrivere letteratura, essere considerato uno scrittore, amare la letteratura, dichiarare quest’amore, fare parte dell’unica comunità che sembra godere di un’aura salvifica – quella dei lettori e degli scrittori. La patente di autorialità & sensibilità è il documento con più valore alla borsa della considerazione sociale.

Il campo della letteratura, la Repubblica dei lettori, oggi appare una grande terra senza conflitti, una terra di salvati senza sommersi, a cui non si approda dopo un viaggio periglioso, ma in cui ci si può rifugiare per difendersi da attacchi imprevisti o per superare qualche trauma dell’adolescenza. Quale è la prova? Che non esiste di fatto un campo critico, se non alle volte di mero posizionamento che si riduce a una falsa dialettica, da anime neanche così belle: i guastafeste, i fuoridalcoro. E quindi diventa esemplare il moltiplicarsi dei casi dei polemisti estremi, degli imperdonabili, sedicenti critici/scrittori che si battono per un’idea di letteratura dichiaratamente urticante e socialmente inaccettabile, mescolando in un unico minestrone manifesti d’avanguardia e complottismi, ideologia del rancore e approssimative filologie, aneddotica personale e autopromozione.

Il passaggio storico, anche questo registrato da Simonetti, è nella sparizione della critica e nel predominio assoluto, anche nella sfera assiologica, del mercato.

A

decidere il successo di un’opera letteraria, a misurarne complessivamente il peso, non è più principalmente il responso critico, o il rispetto degli altri scrittori, ma in buona misura il successo commerciale e la risonanza mediatica – cioè quanto se ne parla, anche e forse soprattutto in canali esterni a quelli specialistici della letteratura. Col corollario che essendo il romanzo il genere più facilmente commerciabile, e meglio sincronizzabile coi media, sarà proprio in quella specifica arena che si determinano le fortune letterarie più cospicue. La novità è che il prestigio non si oppone più al mercato, ma anzi può nascere dal mercato stesso; diventare un caso letterario si fa modo accettabile – e remunerativo – per essere considerato uno scrittore importante (il riconoscimento del ruolo paradossalmente diventa tanto più significativo quanto più decade lo status del poeta, che non può più permettersi di essere uno straccione o un fallito; più la figura del letterato è culturalmente screditata, più conta indossare una divisa sociale, essere riconosciuti come autori, possedere almeno il distintivo del letterato. Dagli anni Ottanta in poi, scrivere aspira a essere non un esercizio intellettuale ma un mestiere, e uno status symbol).

È pacifico che in un qualunque rubrica, trasmissione o inserto culturale che parla di libri, si possano succedere senza soluzione di continuità recensioni, pubblicità, riflessioni intellettuali, interviste promozionali, anticipazioni, articoli a pagamento, senza che questo non solo non sia segnalato ma non risulti problematico per chi edita e per chi legge.

Quale è il ruolo dello scrittore impegnato, dell’intellettuale engagé in tutto questo? Presidiare lo spazio pubblico o estraniarsi? Far parte del gioco, rimuginare nello spogliatoio o tirare la palla in tribuna? Una lunga dichiarazione di congedo è stata fatta poco prima dell’inizio della pandemia dagli autori che più sono stati un riferimento della militanza politica nel nuovo secolo: i Wu Ming. Con un saggio in due parti intitolato L’amore è fortissimo, il corpo no i Wu Ming hanno fatto una breve storia del presente e del rapporto tra scrittori e presenza pubblica (leggi: social network) negli anni dieci. È un saggio lungo che merita la nostra attenzione: il racconto di una serie di campagne politiche (da quella sulla pubblicità #Guerrieri di Enel a quella su Renzi che scappava dai confronti pubblici, #Renziscappa), combattute sia sulla rete che in strada, è davvero istruttivo; in rete tutto passa troppo veloce e fare memoria di precedenti esemplare aiuta a capire lo stato dell’arte presente.

L’esito del saggio di Wu Ming è l’accettazione di una crisi: se Facebook, si è capito abbastanza in fretta, è uno strumento inutilizzabile per la militanza, la riflessione e la comunicazione politica, anche Twitter è diventato inservibile. Quale soluzione possiamo prospettarci? Wu Ming finiscono il loro intervento con questa ipotesi:

Una nuova blogosfera post-

social è possibile. Anzi, il suo formarsi è altamente probabile, mentre il futuro di Twitter è pieno di incognite e Facebook potrebbe presto restare schiacciato dal suo stesso peso. Una blogosfera diversa da quella pre-social, perché potrà avvalersi di nuovi strumenti, e perché la situazione è diversa da quella degli anni Zero.

È una posizione che chiaramente mette in luce una debolezza, ma dall’altra parte con lucidità indica i problemi: l’onnipresenza di media come i social network che caratterizzano in maniera così determinante la relazione tra scrittori e lettori come tra intellettuali e attivisti, l’indistinzione sempre più forte tra impegno e autoposizionamento, l’interiorizzazione delle regole del marketing da parte di chi produce contenuti culturali.

La fine della critica e la sua assimilazione al mercato profetizzata da Franco Fortini nella Verifica dei poteri, di recente ristampato dal Saggiatore, è avvenuta, si potrebbe dire, “not with a bang but a whimper”.

Troviamo il critico in tutte le fasi della produzione e circolazione culturale: dalla fase della conversazione, della cerchia letteraria o mondana, di élite o semipolitica, o della rivista per pochi, dove si elaborano determinate tendenze o tirannie del gusto, dalla consulenza editoriale al quotidiano, al periodico, alla radio Tv, ecc., che decidono e influiscono direttamente sul successo di questa o quella iniziativa editoriale fino alla fase finale della consumazione e della sistemazione. È chiaro che la critica scritta è appena la parte emersa di quella attività. In ognuna di quelle fasi il critico è delegato di gruppi ideologici, politici ed economici. Vi sono dei critici che partecipano di più momenti, senatori e sottosegretari della critica che, come certi scrittori, credono di rispondere ai voleri della Nazione: e sono a un tempo insegnanti universitari, direttori o consulenti di collane editoriali, autori di prefazioni, traduzioni, saggi introduttivi, critici permanenti di quotidiani e settimanali, direttori o redattori di riviste letterarie, membri di giurie di premi letterari, conferenzieri, consiglieri di gruppi sociali o mondani. Grandi Elemosinieri delle ideologie al potere o di quelle dell’opposizione costituzionale e complice, parlano talvolta ai grandi sulla vanità del mondo, come Bossuet. Zelatori della severa distinzione (o confusione; che fa lo stesso) tra letteratura e politica si assicurano così l’irresponsabilità, e l’impunità, in tutti e due i settori. I loro accenti, anche quando si dicono socialisti, somigliano a quelli degli articoli liberisti sui fogli della Confindustria.

Che fare? Accettare le regole sempre più strutturali del sistema culturale? Riuscire a costruire nuovi media alternativi? Oppure arrendersi e dare per morta la possibilità di una letteratura come antifrasi, come contrasto al presente?

Il testo che prevedeva un’exit strategy già dal titolo programmatico era quello di Francesco Piccolo, Il desiderio di essere come tutti, che nel 2013 faceva dell’intellettuale impegnato quasi una categoria nella merceologia culturale, una specie di parodia della parodia del personaggio di Nicola (Stefano Satta Flores) in C’eravamo tanto amati, e raccontava la lunga stagione novecentesca del rapporto tra letteratura e politica sotto forma di una fine di un amore. Per Piccolo il finale di Come eravamo di Sidney Pollack era la rappresentazione plastica di questa fine. Hubbell (Robert Redford) e Katie (Barbra Streisand) si incontrano dopo anni per qualche minuto. È una scena famosa e struggente. Lui, Hubbell, è ormai uno sceneggiatore affermato; lei ancora raccoglie firme in strada per cause perse.

Hubbell alla fine del film dice «Tu non molli mai» perché in fondo Katie ha scelto una vita di passioni e di ideali, e quindi in qualche modo è rimasta giovane – legata alla sua giovinezza. E tra tutte le ragioni di nostalgia e rimpianto per la propria giovinezza, la più concreta è aver perso Katie. È questo il centro della vita mancata – l’idea che ciò che hai incontrato la prima volta, è l’assoluto a cui tornare sempre – e nella sostanza: non riuscire a tornare più. La purezza si conserva, o si crede di poterla conservare, continuando ad amare, per il resto della vita, quell’idea di amore che è il primo amore.

La dichiarazione finale del libro confessione di Piccolo traduce quel desiderio di essere come tutti in una forma di realismo: “Invece credo fermamente nel presente; e credo ancora più fermamente nell’età adulta, e di conseguenza nell’amore degli adulti. Credo nella forza delle cose”. La militanza di Katie è vista come un idealismo nostalgico: una purezza che vuol dire, per Piccolo, incapacità di comprendere e di credere fermamente nel presente. Ma la causa per cui si sta battendo Katie alla fine di Come eravamo è l’antinuclearismo (non proprio una battaglia oggi datata). Quando incontra Hubbell, lui è diventato ormai uno sceneggiatore di successo. Cosa c’è di puro e di impuro nelle loro rispettive scelte? Sembra chiaro che la distanza che li divide è quella tra chi sceglie un impegno politico dichiarato e chi invece preferisce impegnarsi in altro. Del resto Piccolo stesso ammette la sua insofferenza o il suo imbarazzo al momento di dover prendere parola nei contesti politici, e il diritto a rivendicare a essere felici di fare il proprio mestiere e basta. Sembra la stessa soluzione di Nanni Moretti, di cui Piccolo è diventato sceneggiatore d’elezione: dopo aver girato un documentario sulla fine del Pci (La cosa), aver gridato in piazza Con questi dirigenti non vinceremo mai, aver promosso i girotondi, negli ultimi anni il suo sguardo si è rivolto a un’idea artistica che è fedele a non fare proclami. L’invito alla militanza comporta una scelta di vita o il senso di una frustrazione.

Uscire dal Novecento

Il ruolo che Piccolo o Moretti decidono di svestire è quello dell’intellettuale novecentesco, ossia di uno scrittore o di un intellettuale esplicitamente politico. Questa figura sembra obsoleta anche meno di una foto virata seppia di un occhialuto in dolcevita (lo status dello scrittore che si siede riflessivo e batte il suo romanzo con una tazza di caffè lungo a fianco è un’immagine che vediamo nelle foto degli scrittori sui settimanali ma anche nelle pubblicità). Quello che sembra antico è il Novecento come epoca delle avanguardie, come sinonimo di conflitto delle interpretazioni. Il Novecento ha certo fama di secolo burrascoso e violento: un secolo breve fatto di guerre mondiali e guerre fredde, di ideologie l’un contro l’altra armate.

Questo canto di morte al Novecento lo scrittore Alessandro Baricco l’ha intonato più volte; negli ultimi mesi attraverso quattro pezzi intitolati Mai più che hanno inaugurato la sua nuova collaborazione sul Post e che vorrebbero indicare un orizzonte diverso allo scrittore intellettuale. Nell’ultimo Baricco scrive:

Così, chiusi in casa ad assistere all’ultima stanca recita dell’intelligenza novecentesca, si aspetta l’avvento di una nuova intelligenza, capace di portarci via di qui. Da che parte arriverà, ci si chiede. E se è già tra noi. Sempre questo istinto messianico ad aspettare il salvatore. A cercare una stella cometa nel cielo per capire dove sta nascendo.

La cometa ritornava anche in un articolo di Baricco del 1997, ventiquattr’anni fa, proprio negli ultimi respiri del novecento, Quella cometa sul nostro presepe, in cui raccontava l’incanto per il passaggio nei cieli terrestri della cometa Hale-Bopp. È un articolo da rileggere tutto, perché quella cometa reale aveva per Baricco una portata metaforica da passaggio d’epoca. Ne citiamo almeno un lungo brano:

La luce, lo sbuffo, e tutto. Troppa luna, ma la vedi. Molto velocemente ti accorgi che te l’aspettavi in movimento, una specie di stella cadente (penoso equivoco), e invece è ferma, ed è così chiaro che non poteva essere altro che ferma, nel cielo, ferma rispetto a te, quanto meno, solo un idiota poteva immaginarsi una roba che schizzava sgommando per il firmamento. La prima idea che ti viene, davanti a una luce nel cielo che da 4200 anni non si faceva vedere, è che sei abbastanza fesso. Non è proprio il massimo. Poi l’ho rivista. Col sistema contrario. Niente collina, niente freddo, niente presepe col fuoristrada. Occhi bassi, su un monitor. Schiaccio un po’ di pulsanti, clicko qua e là, entro nella famosa rete, approdo in un luogo artificiale che si chiama www.halebopp.com/moviehb2.htm (mostruoso): e lei è lì. Mezz’ ora per scaricare 437 non so cosa, e due secondi di lei, in movimento, come una navicella di Guerre Stellari. Le faccio ripetere decine di volte quel suo rapidissimo passo di danza. E lei balla per me. Ciao Halebopp. Sono sempre io, il fesso della collina. Tutto bene, lassù? Questa cosa di Internet, alla fine, è la cosa più intrigante. Che questa storia della cometa sia esplosa soprattutto nei canali sotterranei della rete. È’ lì che sono iniziati a piovere foto, commenti, curiosità, dialoghi di tutti i tipi. È lì dentro che è diventata un mito. È lì che gli umani hanno incominciato ad adottarla come propria vendetta. Adesso le famigliole la spiano dai balconi di periferia e i giornali ne parlano e tutti iniziano a parlare di astronomia come parlavano del bompresso, ai tempi dell’America’ s Cup. Ma tutto è nato là, dentro, nella pancia della rete. Fa pensare.

In realtà non fa pensare. Fa incantare. Baricco profetizza due vaticini a cui lui stesso nei decenni successivi proverà a far assomigliare la sua idea di letteratura e di conoscenza: l’incanto e il mito. Lo storytelling, il game.

Nella seconda puntata di Mai più, Baricco decreta la morte dell’intelligenza novecentesca puntellando la bara con quattro chiodi: “È un’intelligenza che ama lavorare con soluzioni stabili e di scarsissima flessibilità”, “È un’intelligenza che si fida di una particolare forma di sapere: quella specialistica”, “È un’intelligenza che procede a partire da alcuni principi solidissimi, che adotta come precetti indiscutibili e che non riesce a cambiare se non con cicli lentissimi. Non è un’intelligenza pragmatica, che cerca semplicemente la soluzione migliore, no”, “È un’intelligenza che si crede razionale, che fonda la sua forza sulla convinzione di agire secondo razionalità”.

Queste quattro malattie terminali dell’intelligenza novecentesca si mostrano, per Baricco, tutte quante nelle infrastrutture principali della società contemporanea. Il primo esempio che Baricco fa riguarda addirittura la scuola.

Se prendete due materie totem come matematica e latino, in qualche modo riassuntive dei due rami portanti della formazione delle élites, vi riconoscerete perfettamente il training che si immagina ideale per formare le nuove classi dirigenti: esercitarle a capire come funzionano porzioni di realtà che sono state sottratte a qualsiasi divenire, che sono compiute in sé, eternamente stabili e completamente impermeabili a varianti soggettive e oggettive. Sono, tutt’e due, discipline sublimi che ad altissimo livello diventano gesti di pura visione e libertà, ma ai livelli in cui le si può approcciare in un normale corso di studi sono nient’altro che un’educazione all’inevitabile, al già scritto, all’immobile. L’espressione lingua morta rende bene l’idea. Così educhiamo i giovani a una situazione che poi, nella vita vera, quasi non si dà: gestire una realtà che resta ferma. Risolvere problemi che non cambiano regole. Trovare significati che sopravvivono inalterati a generazioni di umani completamente differenti. Lo vedete il culto della permanenza, l’ambizione a fermare il mondo, il bisogno di fermezza? Lo riconoscete il ponte Morandi?

Questo pezzo e le quattro puntate di Baricco vanno rilette con attenzione. Ma l’impressione che resta è una: l’idea che di Baricco ha della scuola è di un organismo fermo agli anni cinquanta se non all’Ottocento se non al Settecento se non all’ancien regime. Chiunque abbia studiato pedagogia (una materia molto novecentesca) e insegni oggi a scuola, oppure storia (altra disciplina molto novecentesca) o filosofia del linguaggio (novecentesca moltissimo, se consideriamo che il secolo si è aperto con il linguistic turn), chiunque insomma si sia formato nel Novecento e nella sua lunga coda che sono i vent’anni di questo nuovo millennio, può trovare l’omelia funerea recitata da Baricco dell’intelligenza novecentesca risibile, o quanto meno davvero pochissimo convincente o poco argomentata.

Se consideriamo poi l’esempio della scuola, è ancora più facile riconoscere: nessuno insegna così, nessuno studente impara così, se non appunto nelle brutte copie di sistemi formativi che già Immanuel Kant metteva in discussione, e che un secolo di maestre e professori piene di capacità sperimentali ha superato senza rimpianti.

Se vogliamo parlare del Novecento, del “secolo del fanciullo” (come l’aveva battezzato Ellen Kay proprio nel 1900) sappiamo bene che i più importanti pedagogisti, da John Dewey a Jean Piaget, da Maria Montessori a Célestin Freinet, da Jerome Bruner a Tullio De Mauro, avevano ben compreso come lo sviluppo dell’intelligenza non potesse non avere a che fare con lo sviluppo di un sistema democratico. (Già, la democrazia, la redistribuzione del potere, un altro veccho arnese del Novecento!). Insomma quando Baricco scrive senza soffermarsi:

La vera flessibilità non lavorerebbe mai con materiali rigidi come la classe, le materie, il professore di una materia, l’ora di scuola, i programmi ministeriali, i libri di scuola. Se vogliamo dirla tutta, non perderebbe nemmeno tempo a pensare che una gigantesca Scuola pubblica, identica ovunque, possa essere una buona idea da cui partire.

Fa torto alla propria intelligenza di studioso, rivelando di non conoscere non solo i riferimenti basilari della riflessione sulla scuola, la didattica, le politiche dell’istruzione, ma nemmeno del dibattito epistemologico contemporaneo che vuole aggredire a colpi di concetti come “flessibilità” che risulterebbero vacui e inutilizzabili persino in un tema di quelli che si facevano nel brutto Novecento da buttare.

Ma non è chiaramente Baricco l’obiettivo polemico di una riflessione sul rapporto tra letteratura e politica (anche se l’attacco che fa alla “gigantesca Scuola pubblica, identica ovunque” è di una disonestà intellettuale inscusabile). È piuttosto la dimensione implicita del suo discorso: che le trasformazioni che stanno attraversando le nostre infrastrutture educative e culturali – le scuole, le università, l’editoria, i partiti, la rete, l’informazione, i media – non siano un campo di conflitto politico, e che seguire la corrente o addirittura surfarci possa essere l’unica soluzione possibile.

A Baricco come a Piccolo il mondo un po’ sta bene così com’è, o in fondo non ci si può fare nient’altro se non appunto usare una flessibilità dell’intelligenza che assomiglia a un problem solving o a una soft skill.

Rimesse in sella dalla pandemia, le élites novecentesche se ne stanno ben salde ai tavoli di comando della cosa pubblica, dirigendo le operazioni strategiche contro il virus. Ancora una volta si stanno esibendo nel loro numero preferito:

there is no alternative, il famoso TINA. Qualsiasi cosa decidano, la ragione per cui lo fanno è sempre la stessa: non c’è altra possibilità.

Ma è vero?

Per cercare una risposta, prendiamo un esempio circoscritto. Una decisione tra le altre. Chiudere le scuole. Mentre scrivo, ad esempio, in Piemonte, dove vivo, si sta decidendo di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per le prossime tre settimane. Spiegazione: there is no alternative. Ma è vero? Più o meno credo di sapere la risposta: se costruisci la scuola in quel modo, se ti fidi di quella particolare comunità scientifica, se gestisci una Regione in quel modo, se disponi di un sistema sanitario fragile, se l’educazione ti sembra meno essenziale che la produzione del reddito, allora è vero: non c’è alternativa, devi chiudere.

Fa abbastanza impressione come il there’s no alternative thatcheriano, l’acronimo TINA, possa essere letto in maniera così decontestualizzata storicamente e politicamente da farlo significare il suo opposto. È interessante ripercorrere la storia dell’origine di quest’espressione: uno slogan che spesso ha usato Margaret Thatcher. La prima attestazione è datata 1980, un momento chiave dei conflitti del Novecento: minatori da una parte, la lady di ferro dall’altra. Alla Conferenza delle donne del partito conservatore, Thatcher fa un discorso di fuoco dei suoi: se la prende con l’inflazione, con i sussidi di stato, con i sindacati, con gli scioperi, con i salari del settore pubblico troppo alti, insomma con tutte le conquiste sociali che il Novecento aveva ottenuto.

There’s no easy popularity in what we are proposing but it is fundamentally sound. Yet I believe people accept there’s no real alternative.

Per capire un mondo complicato come il nostro non serve un’intelligenza confusamente flessibile, ma molto di più un affinato metodo storico e filologico. Moltiplicare le ermeneutiche è fondamentale, e questo non può avvenire senza rendersi conto dei conflitti esistenti sotto la superficie. Qualcuno avrebbe detto la struttura, ma era davvero un barbuto ottocentesco!

L’odio

Edoardo Sanguineti, scrittore, docente, intellettuale, decisamente novecentesco, a 77 anni, nel 2007, si candidò alle elezioni a sindaco di Genova. Non fu eletto, ma ottenne il 14 per cento dei voti. In campagna elettorale fece un intervento acceso per qualcuno memorabile:

Bisogna restaurare l’odio di classe. Perché loro ci odiano, dobbiamo ricambiare. Loro sono i capitalisti, noi siamo i proletari del mondo d’oggi: non più gli operai di Marx o i contadini di Mao, ma “tutti coloro che lavorano per un capitalista, chi in qualche modo sta dove c’è un capitalista che sfrutta il suo lavoro”. A me sta a cuore un punto. Vedo che oggi si rinuncia a parlare di proletariato. Credo invece che non c’è nulla da vergognarsi a riproporre la questione.

È il segreto di pulcinella: il proletariato esiste. È un male che la coscienza di classe sia lasciata alla destra mentre la sinistra via via si sproletarizza. Bisogna invece restaurare l’odio di classe, perché loro ci odiano e noi dobbiamo ricambiare. Loro fanno la lotta di classe, perché chi lavora non deve farla proprio in una fase in cui la merce dell’uomo è la più deprezzata e svenduta in assoluto?

Recuperare la coscienza di una classe del proletariato di oggi, è essenziale. È importante riaffermare l’esistenza del proletariato. Oggi i proletari sono pure gli ingegneri, i laureati, i lavoratori precari, i pensionati. Poi c’è il sottoproletariato, che ha problemi di sopravvivenza e al quale la destra propone con successo un libro dei sogni.

Allora queste parole ebbero qualche eco, un vecchio professore che incita all’odio di classe. Oggi sarebbero difficilmente pronunciabili in pubblico se non per essere accusate di istigazione al brigatismo. “Odio di classe” è un’espressione tabù, altro che cancel culture! Ma nello spazio pubblico le manifestazioni esplicite d’odio sono espressioni tabù. Eppure il breve discorso di Sanguineti dice un paio di cose che, lette quattordici anni dopo (dopo la crisi del 2008, in un tempo in cui le concentrazioni monopolistiche internazionali si sono affermate senza resistenze), risultano ancora più convincenti. Perché chi possiede una quantità di denaro infinitamente superiore e lo accumula sfruttando sistematicamente il lavoro di altri esseri umani non dovrebbe meritare il nostro odio? Dall’altra parte perché coloro il cui lavoro è sistematicamente sfruttato e che non possiedono altro che il proprio corpo e i propri figli non devono essere definiti proletariato, invece chessò di ceto medio impoverito?

Una quota sempre più consistente del dibattito pubblico tra scrittori e intellettuali negli ultimi anni si è concentrata nel cercare di trovare delle regole linguistiche per instradare in binari adeguati il confronto. In ogni discussione intellettuale, l’unica voce non ammessa è quella che dichiara che il confronto non è accettabile, quella che si schiera in modo che la sua posizione non sia mediabile. Questo spazio del conflitto che il discorso politico ha marginalizzato fino quasi a rimuoverlo non va ritrovato in pamphlet che rivendicano il diritto di offendere, senza affrontare le ragioni per cui esistono offensori e vittime (sì, stiamo parlando dell’Era della suscettibilità di Guia Soncini), ma può ancora essere appannaggio della letteratura. Potremmo dire: dei Bartleby, di quelli che dicono avrei preferenza di no, come Gianni Celati traduce l’espressione ripetuta allo sfinimento dallo scrivano I would prefer not to. Proprio nel saggio che Celati dedica a Bartleby nel bellissimo Narrative in fuga possiamo trovare l’indicazione di quest’irriducibilità di cui la letteratura va in cerca, un desiderio di non mediare alle volte nemmeno con il linguaggio, sicuramente non con lo spirito dei tempi o con la condizione umana.

Gli oggetti letterari che oggi – diciamo sempre – sono più interessanti sono quelli che mettono in scena una fame di giustizia insaziabile, un desiderio d’amore impossibile, un’ascesa sociale che crolla su sé stessa, una solitudine senza lenimento. È la tragedia da Edipo a Don Chisciotte a Madame Bovary allo Svedese di Pastorale americana: l’ambizione, persino il tentativo umanissimo di diventare qualcun altro, o almeno sé stessi, e il non riuscirci.

Nella postfazione al capolavoro di Ralph Ellison, Uomo invisibile, ripubblicato da poco da Fandango, Francesco Pacifico – che firma la traduzione – scrive:

La metà del Novecento è stata un’epoca di realismi e neorealismi che ha recuperato alcune tendenze ottocentesche dopo l’intervallo delle avanguardie. Da allora siamo abituati a pensare che bastino certe atmosfere dure, certi “pugni nello stomaco”, a permetterci di empatizzare, di capire la condizione degli invisibili. È una ricetta collaudata che si ripropone regolarmente come fosse un patentino di civiltà per chi produce le opere e chi le consuma. Il film o il libro che ti “fanno male”. La storia “straziante”. Se ci piace tanto il Neorealismo è proprio perché ci sconvolge ma non ci lascia inquieti a lungo. Rende accettabili le cose inaccettabili. Il sentimento ci permette di andare avanti, crea una parentela tra il focolare e l’ingiustizia più remota. Ma certe grandi tragedie sono incompatibili con l’“esperienza personale”, che è di solito fatta di molta norma e altrettanta rappresentazione: cioè di illusioni. Integrare le tragedie nella nostra norma attraverso il sentimento sa di impostura.

È quest’ultima una regola non scritta della letteratura: niente scorciatoie. La tragedia deve restare inconciliabile se è questa è la verità profonda a cui dobbiamo aderire.

In un botta e risposta con Gianrico Carofiglio, Walter Siti, dopo aver riabilitato l’odio (“L’odio e il rancore, sia personali che nella forma dell’odio di classe, sono una cosa seria, non è lecito avvilirli nella dimensione di uno spettro agitato dai cattivi politici. Non sono soltanto errore e negatività, ma anche presa di coscienza e sviluppo di reciproca simpatia”) cita un brano esemplare di Chav di D. Hunter.

“Ho trovato difficile far parte di movimenti sociali in cui i miei compagni avevano l’aspetto, si muovevano e parlavano come i miei giudici, i miei assistenti sociali e le vittime dei miei furti”. La conseguenza che ne trae è che “debba essere l’oppresso a decidere la propria forma di resistenza”. Conclusione estremistica, a rischio di fiancheggiare ribellioni sanfediste,

riots funzionali alla destra autoritaria; ma lì sta il nocciolo della tragedia, in questa impossibilità di essere l’altro, quando l’intimo sentire legato all’esperienza si scontra con la Legge ragionevole e tra le due forze non c’è spazio di conciliazione.

Per D. Hunter e Siti la tragedia dell’inconciliabilità può e deve avere cittadinanza almeno nella letteratura.

Io penso che la letteratura possa spingerci all’odio, degli altri e di noi stessi, e possa arrivare a farci dubitare di qualunque verità; che serva a mettere ordine nel caos, ma anche caos nell’ordine. Mentre per un politico scatenare l’irrazionalità è pericoloso, e per un giornalista l’ambiguità è un vile difetto, la letteratura invece si fonda sull’ambiguità, sull’ambivalenza (detesto/amo, sono io/non sono io), e sulla suggestione irrazionale.

Quello che forse non chiarisce fino in fondo Siti è che le ragioni di questa tragedia dell’inconciliabilità sono in molti casi politiche, e che il vero nodo del rapporto tra letteratura e politica sta sempre nella scelta di chi stiamo ascoltando; è lì che riconosciamo come si genera quest’inconciliabilità. D. Hunter scrive:

Si continua a rifiutare l’idea che debba essere l’oppresso a decidere la propria forma di resistenza. Gli altri devono sostenere quella scelta, se vogliono essere considerati alleati o complici. L’alternativa è passare dal lato dell’oppressore.

L’alternativa, se ci si sceglie la parte, come si vede, c’è sempre; infilare una scorciatoia vuol dire spesso non solo rimuovere il lato più scabro della verità, ma ritrovarsi nella posizione di chi chiude la bocca alla voce che vorremmo ascoltare.

A che serve la letteratura?

Nel primo racconto di Friday Black di Nana Kwame Adjei-Brenyah, uscito nel 2018 e tradotto nel 2020 in Italia, intitolato “I Cinque della Finkelstein” il protagonista non riesce a essere conciliato nemmeno con sé stesso: è un nero che ogni minuto si misura il proprio grado di nerezza, come a voler valutare ossessivamente quanto è in grado di integrarsi con la società. Ma c’è qualcosa che lo sconvolge: un omicidio razzista di cinque ragazzini rimasto impunito ha generato una mobilitazione violenta: militanti neri vestiti in modo singolarmente elegante uccidono anziani e giovani bianchi a colpi di spranghe, punteruoli, senza una motivazione che non sia pura rabbia vendicativa, gridando – mentre massacrano le vittime casuali – il nome dei ragazzini rimasti uccisi nell’omicidio come fosse un mantra.

Boogie arrivò alla porta posteriore dell’autobus. Si girò, sorrise a Emmanuel e poi con tutta la voce che aveva in corpo gridò: «j.d. heroy!» Mentre il nome riecheggiava ancora tra i finestrini, Boogie caricò il pugno e colpì alla mascella una donna bianca. Lei non emise suono. Si accasciò in avanti sul sedile. Boogie caricò di nuovo il colpo e le diede un secondo pugno in faccia. Un terzo. Il rumore era quello di un martello che pianta un chiodo dentro il legno morbido.

Leggendo “I Cinque della Finkelstein” si riesce a immedesimarsi e essere al tempo raggelati rispetto a quelli che non sono che terroristi violenti, che uccidono in nome di una mistica di giustizia. È l’effetto che cerco nella letteratura, una vertigine per cui venire trascinati nell’anima di qualcuno che non ci somiglia, ma di cui si riesce forse per un qualche secondo a sentire il senso tragico della sua inconciliabilità con il mondo.

Qualche anno fa mi fu chiesto un racconto per un’antologia, Parole ostili, ispirata al Manifesto della comunicazione non ostile; mi sembrò, il manifesto, un’ottima iniziativa, e ottima la compagnia degli autori messa insieme dall’intelligenza di Loredana Lipperini. A rileggerlo oggi, dopo pochi anni, quel manifesto che cercava di migliorare la qualità del dibattito pubblico, non soltanto non regge il peso del suo tempo – perché rischia di semplificare in maniera molto riduttiva i conflitti politici che si esprimono sul terreno della comunicazione e della lingua – ma, mi rendo conto, non poteva di certo essere un’ispirazione di un’antologia di racconti di letteratura, a meno che questi non confutassero in maniera radicale il manifesto stesso; anche se a quel punto, che senso aveva?

Eppure proprio questa prova di sabotaggio interno era stato il mio tentativo nel piccolo: nell’antologia, il mio racconto, Bifida, parla di una ragazza con una grave disabilità che viene perseguitata dai compagni di classe che la vorrebbero cacciare in una classe differenziale e che usano argomentazioni ispirate all’eugenetica nazista per corroborare la propria posizione; e dall’altra parte la ragazza che usa dei suoi fantomatici superpoteri per far accadere a uno dei suoi compagni un incidente gravissimo che lo farà probabilmente diventare disabile. Per raccontare il male senza infingimenti mi ero riletto i racconti di Flannery O’ Connor. La comunicazione non ostile non faceva per me ma nemmeno per la letteratura.

Il manifesto della comunicazione non ostile, diventato popolarissimo nel frattempo, cerca di rimuovere l’odio e l’ostilità dal linguaggio pubblico; io penso che abbiamo molto bisogno di saper dare all’odio e all’ostilità, all’inconciliabile, una sua voce. E questo è il compito fondamentale della letteratura, ancora di più lo è oggi.

Questo iato è l’esatto opposto di quella facile illusione di immedesimazione in cui spesso ci troviamo a manifestare il nostro impegno politico e spesso purtroppo la nostra posizione intellettuale: siamo tutti clandestini, siamo tutti donne violentate, siamo tutti Stefano Cucchi, siamo tutti x. La distanza incolmabile tra noi è un altro essere umano non si riduce con un’adesione senza conseguenze o con un facile posizionamento. La letteratura ci serve proprio a ricordarci quanto è profondo e straziante a volte quello iato, tra essere bianchi e essere neri, essere uomini e essere donne, essere oppressi e essere oppressori, essere vecchi e essere giovani, essere vivi e essere morti.

Rileggendo uno dei più importanti romanzi degli ultimi anni, La macchia umana, di Philip Roth, si capisce forse perché Roth sia oggi uno scrittore centrale. Il dibattito innescato dalla biografia di Blake Bailey ha portato anche in Italia a prendere le distanze dall’autore (misogino, secondo Bailey): in un recente articolo di Annamaria Briganti due scrittori che rivendicano in maniera molto forte il loro impegno pubblico come Jonathan Bazzi e Maura Gancitano se ne dicono delusi come da un amore di gioventù rivelatosi una carogna. Le posizioni di Bazzi e Gancitano sono esemplari ma deboli: estrapolano dall’opera rothiana la banale non congruità tra opera e autore. Non è questo l’aspetto più interessante per rileggere Roth. Non è questa ovvietà la chiave con cui ragionare sulle opere di Roth o di Roman Polanski o di Louis Ck.

Partiamo da quello che è il romanzo di Roth che più si è occupato del rapporto tra politica e letteratura, La macchia umana, e facciamo giocoforza qualche spoiler. Il protagonista, Coleman Silk, è un professore vicino alla pensione, riconosciuto e autorevole, che viene accusato di razzismo da alcuni studenti neri. Si è rivolto a loro due sempre assenti con l’appellativo spooks che vuol dire “spettri”; ma quello che Silk non sa è che quei due studenti sono neri. E spooks ha un altro significato: vuol dire “negri” in senso dispregiativo. Quello che invece non sa il lettore è che in realtà è Coleman Silk stesso a avere origini afroamericane, e che ha dissimulato la sua “nerezza” proprio per poter essere accettato in un mondo borghese accademico. Lo decise in gioventù dopo essere stato respinto da una ragazza, bianca borghese, a cui aveva aperto il cuore, e presentato la sua famiglia di neri e poveri.

La cosa veramente interessante del ritratto di Silk è proprio il suo destino tragico, la sua vita passata nell’inconciliabilità tra due identità. Questa scissione non è simile a quella di Edipo o a quella di Amleto? È una frattura che rende meravigliosamente perturbante e immortale un romanzo come La macchia umana.

Cos’è che invece all’occhio del lettore di oggi risulta meno convincente nella Macchia umana? Proprio le tirate che Roth fa attraverso i suoi personaggi contro il moralismo, il politicamente corretto, il ritorno dell’esaltazione del pudore negli States. La grande letteratura è quella capace di mostrare la figura dei conflitti contemporanei in conflitti che sono magari di altro genere. Roth non era un femminista né un socialista, ovviamente, ma ha saputo rendere nelle pagine in modo magistrale quell’amore e quella distanza che può esistere tra una donna analfabeta e un professore universitario come nella Macchia umana; o l’impossibilità quasi fisica di entrare in contatto con le ragioni i sentimenti dell’altro, come può accadere allo Svedese con sua amata figlia in Pastorale americana.

La letteratura è il luogo dove veniamo a riconoscere più a fondo quanto ci interessa la vicinanza con un altro essere umano, e quanto straziante al tempo stesso sia l’impossibilità di avvicinarci veramente. Per questo storciamo il naso quando ci troviamo di fronte poesie, romanzi e racconti che la fanno facile. Sappiamo che non è facile.

Veniamo così a uno tra i più emblematici dei casi recenti, quello delle traduzioni di Amanda Gorman, che si rivela proprio in questo senso un bluff. La poesia che ha recitato Amanda Gorman all’insediamento di Biden è un’ottima poesia da comizio, e la sua performance è stata impeccabile. Ma da un punto di vista letterario – decontestualizzata dall’occasione – è un testo elementare e facile, che richiede per la traduzione solo una buona pratica professionale e una buona conoscenza della letteratura angloamericana, nessun sensitive reader, come invece pare sia scritto nei contratti per gli editori esteri.

Come scrive Martina Testa, a partire da The Hill We Climb di Gorman abbiamo discusso di traduzione e altre questioni letterarie; dovevamo invece parlare di marketing, di come la casa editrice americana e le altre che pubblicano Gorman vendano, invece che un testo, una facile immedesimazione con una ragazza bella, giovane, nera, volitiva e con uno splendido cappotto giallo. Ci dicono che è facile una cosa che non è facile: bluffano, mentono.

La letteratura, e ancora di più la letteratura in traduzione, deve lottare a favore dell’obiettivo politico opposto: che ogni essere umano possa avvicinarsi – senza forse mai riuscire a entrare veramente – nell’universo cognitivo, esperienziale di qualcun altro (di un altro tempo, genere, lingua, ideologia…) pur non condividendo nella vita nessuna delle sue esperienze.