L e verticali, in enologia, sono quelle degustazioni che si fanno su vini – o birre – di annate diverse. Si può prendere un ottimo Barolo, ad esempio, e berne bicchieri da botti diverse, a un un crescente grado di invecchiamento: la verticale è un carotaggio, un cercare di capire come il tempo scalpella il vino, come gli zuccheri vengano ammorbiditi, come il legno della botte intensifichi il profumo.

Nelle arti, il concetto di verticale è meno ricorrente per vari motivi contingenti, il primo dei quali è che un artista raramente si innamora così intensamente di un soggetto da dedicarvisi in diversi momenti della sua vita. Quando accade, si tratta di un doppio movimento di espansione o riduzione: capita che uno scrittore prenda un suo libro e lo riediti e ampli e accresca e ingrandisca nel tempo: Michele Mari recentemente ha dato alle stampe la terza e ultima (per ora) edizione del suo I demoni e la pastasfoglia (Quiritta 2004, Cavallo di ferro 2010, Saggiatore 2017).

Al contrario, può capitare che il libro venga limato, sgrossato e ridotto, in un’opera di editing molto simile alla falegnameria letteraria: è successo per esempio con lo stesso Mari. Il suo primissimo romanzo, Di bestia in bestia, uscì nel 1989 per Longanesi e poi fu ristampato da Einaudi nel 2012: la primissima stesura è lunga molte volte l’ultima.

Rarissima, quasi unica, è in letteratura la riscrittura di uno stesso testo, ancora e ancora e ancora, fino a che non sia perfetto. In pittura troviamo le ninfee di Monet o i ritratti di Papa Innocenzo X di Francis Bacon: in musica forse l’esempio principe sono le celebri Variazioni di Goldberg di Glenn Gould, che ha affrontato le partiture di Bach più volte negli anni. Opere di questo tipo sono in effetti resoconti di battaglie, sono (direbbe Roberto Calasso) il “resto” di un sacrificio che si è consumato altrove. E forse in Italia non c’è nessuno che abbia interpretato la lotta con il testo – che altri chiamano Dio – come Guido Ceronetti.

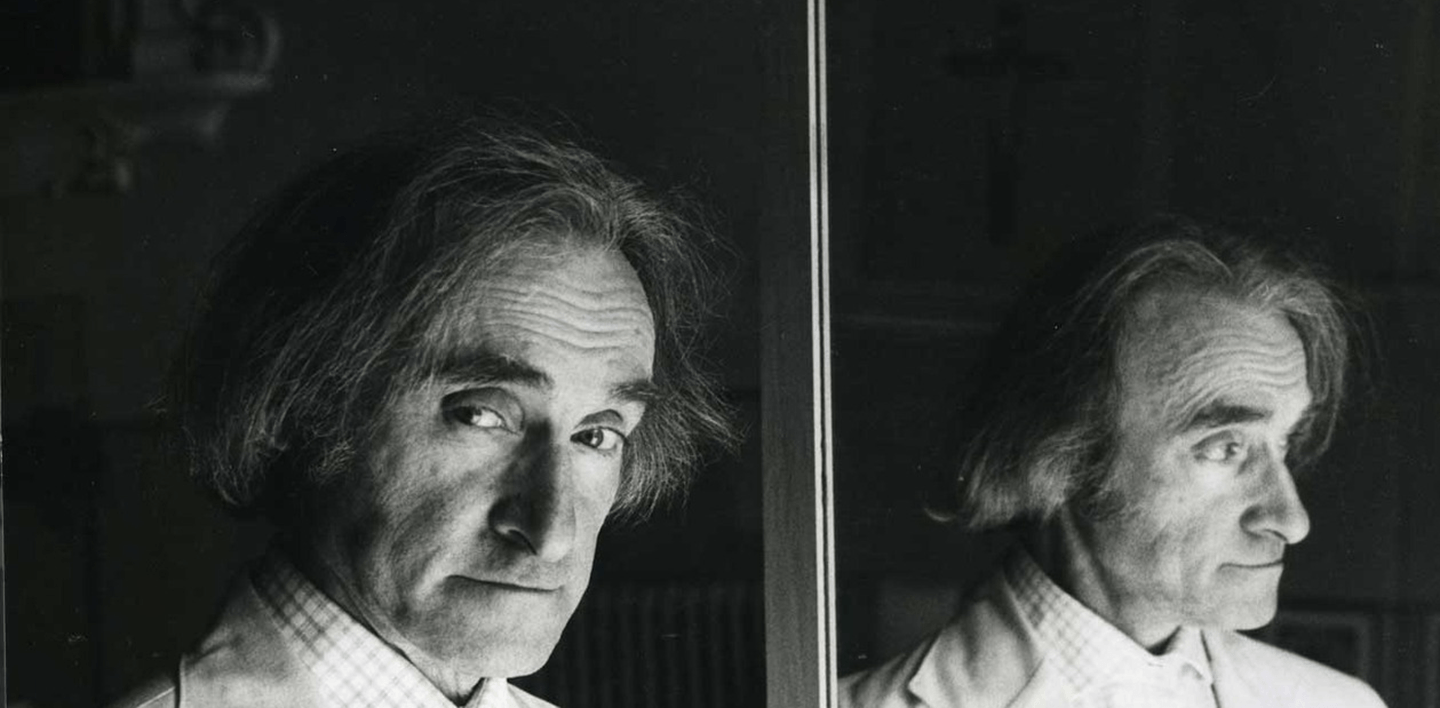

Ceronetti è stato indomito, inesorabile, senza paura: in un Novecento laico e postmoderno ha deciso che la sua Opera doveva essere la traduzione della parola più sacra.

Guido Ceronetti è nato novantuno anni fa a Torino, ed è morto ieri, 13 settembre, a Cetona. Nella sua lunga vita è stato attore, regista, marionettista, e ancora filosofo, scrittore, traduttore, giornalista. Ha scritto decine di libri, rappresentato migliaia di spettacoli, firmato centinaia di articoli. Soprattutto, è stato un instancabile traduttore del testo biblico. Ceronetti non era credente (non almeno in senso canonico), e questo – ai miei occhi – rende eroica una vita dedicata alla “lotta con lo scheletro consonantico” del testo massoretico: l’ebraico antico infatti non ha vocali, da cui la grandissima libertà di interpretazione del traduttore, che può sconvolgere un testo rispetto ad altro esegeta.

Ho scoperto Ceronetti grazie alla traduzione di un brano de Il libro di Isaia, il capitolo 21. La versione canonica della CEI è piuttosto insipida, come di consueto:

Per questo i miei reni tremano,

mi hanno colto i dolori come di una partoriente;

sono troppo sconvolto per udire,

troppo sbigottito per vedere.

La chiesa moderna non può che addomesticare la parola biblica: il sangue sui pavimenti non si è ancora rappreso. Ceronetti, da sempre libero pensatore, prende il testo e, fedele al suo amato Rimbaud, lo deraglia:

E in me lo spasimo di reni scoppia

In dolori di puerpera mi scardino

È torcermi nel non capire!

È sbattere nel non vederci.

A volte bastano quattro versi per definire uno scrittore, e per far innamorare un lettore. Ceronetti è stato indomito, inesorabile, senza paura: in un Novecento laico e postmoderno decise che la sua Opera doveva essere la traduzione della parola più sacra, più antica e violenta, scelse di tradurre l’Antico Testamento.

Con i tempi dilatati degli asceti, tradusse sempre, raggrumando le sue varie versioni in poche pubblicazioni: un’edizione del Cantico dei Cantici (Adelphi 1975), due de Il libro di Isaia (Adelphi 1981, Adelphi 1992), tre de Il libro dei Salmi (Einaudi 1967, Adelphi 1985, Einaudi 1994), tre de Il libro di Giobbe (Adelphi 1972, Adelphi 1997), tre del Qohélet (Einaudi 1970, Einaudi 1990, Adelphi 2002).

Come Gould, anche Ceronetti affronta un’opera che è non sua. Sua è la lotta di traduzione, di interpretazione, e in questo caso lotta religiosa: riprodurre, fare eco alla voce divina, offrire la propria gola e i propri tendini per urlare la parola del Signore: traducendo i profeti antichi, Ceronetti lavora per divenire profeta egli stesso, diventare “cembalo sonoro”. Come in Genesi 32, è lui a lottare con l’angelo tutta la notte, fino allo spuntare dell’aurora, fino a esigerne la benedizione.

Nella sua lunga vita è stato praticamente tutto: attore, regista, marionettista, e ancora filosofo, scrittore, traduttore, giornalista.

Qualche anno fa, in una cella di un monastero cristiano in Palestina, unico laico in una piccola famiglia di tre monaci, avevo lunghi pomeriggi vuoti da riempire. Avevano vari libri, tutti religiosi, e fra questi c’era il Qohélet di Ceronetti. Il libro – l’ultima edizione Adelphi – conteneva le varie traduzioni dell’opera, assieme a una pletora di commenti, prefazioni e saggi, che si stratificano e divergono, in un labirinto critico in cui è impossibile, per fortuna, non perdersi.

Dopotutto, Qohélet è uno dei libri più assurdi dell’intero canone biblico. Quarto libro sapienziale del nostro Antico Testamento, fu scritto da un ignoto autore nel III secolo a.C., ma è spesso attribuito erroneamente a Salomone. Libro sapienziale, ma non religioso: al contrario degli altri, il cielo del Qohélet (in italiano l’Ecclesiaste, “colui che se ne sta in assemblea”) è vuoto.

Dio non c’è, e se c’è non si fa vedere. La sapienza che Qohélet proclama è laica, umana, figlia di un umanesimo secolare che solo qualche migliaio di anni più tardi avrebbe trovato casa in questo continente. In questo rotolo orientale ritroviamo il tipico orrore del più moderno Occidente, l’orrore di essere mangiati dal Tempo, di non avere neppure l’occasione di finire il boccone. L’incipit di Qohélet è uno dei più fulminanti di tutti i tempi, di tutte le letterature:

Vanità delle vanità, dice Qoèlet,

vanità delle vanità, tutto è vanità.

Quale utilità ricava l’uomo da tutto l’affanno

per cui fatica sotto il sole?

Una generazione va, una generazione viene

ma la terra resta sempre la stessa.

Il sole sorge e il sole tramonta,

si affretta verso il luogo da dove risorgerà.

Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana;

gira e rigira

e sopra i suoi giri il vento ritorna.

Fumo di fumi

dice Qohélet

Fumo di fumiTutto non è che fumo

C’è un guadagno per l’uomo

In tutto lo sforzo suo che fa

Penando sotto il sole?Vengono al nascere

I nati e vanno via

E da sempre la terra è làE il sole che si leva

È il sole tramontato

Per levarsi di nuovo

Dal suo luogo

Un infinito vuoto

dice Qohélet

Un infinito nienteTutto è vuoto niente

Tanto penare d’uomo sotto il sole

Che cosa vale?Venire andare di generazioni

E la terra che duraLevarsi il sole e tramontare il sole

Corre in un punto

In un altro riappare

Oggi di quel testo imparato non mi restano che brandelli nella memoria, ma ormai è tutto parola diventata cellule, respirazione, finché sarò abitato da un corpo di materia qualcosa di questo aggregato infelice la riverbererà, e dopo il corpo quel che di me resterà in parole di quei suoni di gufo lampeggerà ancora. […] Meno libro che arto, membro fumante, lacerto ebbro, grumo di duoli indomiti, scheggia di stella esplosa reperita. Dirò, come Qohelet, «questo ho veduto».