L a prima e ultima volta che incontrai Goffredo Fofi, e ormai saranno passati dieci anni, fu quando lo andai a trovare alla sua casa romana. Mi aveva invitato lui dopo aver letto una storia che gli avevo mandato, anche se adesso non ricordo più quale. Mi sembrò come aver vinto un piccolo premio letterario. Era un giorno, credo agostano, in cui faceva molto caldo e la sua abitazione era proprio come la immaginavo: un po’ angusta, immersa nella penombra, traboccante di colonnine di libri ammonticchiate in ogni angolo. Aveva una pianta di basilico sul davanzale – eravamo al piano terra – e una macchina da scrivere impolverata sommersa dalle carte. Ricordo che, dopo aver posato il suo bastone da passeggio ad avermi fatto accomodare al tavolo della sua cucina, mi chiese se ero il solito egocentrico che finita l’università aspira a diventare classe dirigente. Mi offrì dei biscotti molto duri e un po’ amari che gli aveva portato un amico dal Libano; nel giro di un’ora mi avrebbe dato per ben tre volte della “testa di cazzo”.

Fu un mezzo disastro. Ma il rapporto di molti letterati e soprattutto degli aspiranti tali con Fofi è un po’ così, oscillante tra il timore reverenziale e la devozione. Lui è davvero il Grande Vecchio della critica letteraria, e non in senso anagrafico ma per come riesce ad essere una presenza ingombrante anche per coloro che si vantano di poterne fare a meno. Disse Roberto Saviano che, quando era agli esordi, sognava di scrivere un libro che piacesse soltanto a questo borbottante personaggio nato a Gubbio nel 1937, e c’è da credergli. Ne ho visti autori di best-seller chiedere e quasi pretendere da Fofi una specie di benedizione, con la foga dei debuttanti, quasi come a voler riconciliare le esigenze della società con una coscienza fanciullesca. Fondatore di innumerevoli riviste, scopritore di talenti, recensore prolifico e ancora di più spietato stroncatore, Fofi è indubbiamente uno dei più celebri e controversi critici italiani. Persino sui social – che Fofi ovviamente si guarda bene dal frequentare – riesce a scatenare periodiche discussioni, battibecchi o applausi a scena aperta. La sua la chiama, orgogliosamente, una “vocazione minoritaria”, ma l’isolamento relativo non toglie nemmeno un grammo dal peso del suo assenso o dissenso. E ora che ha compiuto ottant’anni, resta da chiedersi quale sia stato l’impatto del suo lavoro su i suoi tantissimi seguaci, e persino su i suoi nemici.

“Fofi è uno dei pochi maestri che abbiamo”, mi scrive lo scrittore Nicola Lagioia. “È un grande talent scout, un grande organizzatore di gruppi, un grande intellettuale, una grande figura morale. Soprattutto: non è un uomo di potere come non di rado aspirano a essere tanti intellettuali. Non si fa mai allettare dai soldi, né dagli onori”. Per il vincitore del Premio Strega 2015 con La Ferocia, il debito del mondo culturale italiano per Fofi è immenso:

Basta andarsi a vedere tutti gli scrittori, i registi, i disegnatori di fumetti, gli artisti, gli uomini di teatro che ha scoperto sempre con dieci anni di anticipo rispetto a quanto avrebbero fatto tutti gli altri. A ottant’anni è molto più giovane di tanti trentenni o quarantenni. Non ragiona per partiti o gruppi di potere, e ogni volta che una persona con cui magari c’erano stati screzi o conflitti combina qualcosa di buono, Fofi non si fa problemi a riconoscerlo, e questo in Italia è rarissimo.

Fofi ha raccontato tante volte della sua infanzia nella povera campagna umbra, la decisione a diciott’anni di imbarcarsi per la Sicilia e là l’illuminazione: le lotte non violente a Partinico con Danilo Dolci, gli scioperi “alla rovescia” e poi l’arresto. Nei primi anni Sessanta, la consapevolezza che i diseredati del Sud bisognava studiarli nella loro nuova Eldorado: le fabbriche del Nord, e così la pubblicazione della sua inchiesta più famosa: L’immigrazione meridionale a Torino, che gli provocò l’allontanamento da diverse case editrici e un nuovo trasloco, a Milano. Nel 1972 il Movimento si era inferocito e lo lasciava sempre più perplesso, così decise di tornare al Sud, a Napoli, la città che più lo avrebbe avviluppato come una cuccia.

Nel quartiere partenopeo di Montesanto, insieme ad alcuni cattolici di base e membri un po’ eretici di Lotta Continua fondò la Mensa, un asilo per i bambini del sottoproletariato (anche se Fofi preferiva l’espressione “proletariato marginale”, perché era una povertà fatta di donne e giovanissimi incatenati al lavoro a domicilio per le ditte del Nord, una povertà che andava svegliata, coinvolta). Sul finire del decennio arrivarono però le prime vittime dell’eroina, le prime condanne per i militanti che scelsero la via armata e il terremoto del 1980 che squassò il centro cittadino. Era l’ennesimo segnale che un’altra pagina andava girata, di un’altra tappa da cui ricominciare. “Se fossi un dittatore illuminato”, avrebbe spiegato in un’intervista con Simonetta Fiori, “imporrei a tutti una sola cosa: ogni 25 anni cambiare identità, nome e cognome”.

Sono tante le ossessioni di Fofi entrate a far parte del mio scrivere e pensare quotidiano: quel motto di Casa Howard a cui lui ricorre spesso, “only connect”, solo connettere, nel senso di “fare rete”, e intrecciare aree culturali diverse piuttosto che far prevalere piccole megalomanie; oppure quel bisogno di stare “quasi ai margini”, nel senso che ai margini c’è la solitudine e l’impazzimento e al centro di tutto c’è la corruzione etica (Fofi pensava agli intellettuali veltroniani, mentre io m’illudevo di fallire come il Marcello de La Dolce Vita). Oppure quell’idea – acuita senza dubbio dal senso di melanconia indotto dal post-moderno – che c’è stata davvero un’età dell’oro della cultura di massa in Occidente: quella in cui essa era vivificata e innervata dalla tradizione e dai modi della cultura popolare, riproposti a un “popolo ancora culturalmente attivo”, in grado di valutare, di rimpallare e di ribattere. Soprattutto non ancora isolato.

Non so quanti di questi precetti meritassero di sopravvivere alla prova del tempo, alla fine del mio lungo catechismo fofiano: ha ancora senso citare oggi, per esempio, la frase di Godard che lui ha tanto amato – “la pubblicità è una forma di fascismo” – oppure dovremmo ripudiarla e convincerci che è una puerile semplificazione? E in questa epoca si possono prendere ancora sul serio le teorie di David Riesman sull’etero-direzione, vecchie di settant’anni, oppure quelle di Vance Packard sulla persuasione occulta, senza sentire odore di complottismo e Illuminati? Sarà che nel momento più florido della “contro-cultura” in Italia, quello di riviste come I Quaderni Piacentini, un popolo c’era davvero, e per Fofi era bello sentirsene parte – Cesare Cases lo prendeva un po’ in giro, per questo, chiamandolo Gottifredi da Populonia. Ma come fare a nascondere oggi il rammarico per ciò che “popolo” e “populismo” sono diventati – al punto da suscitare un loro respingimento quasi totale, persino dallo stesso Fofi?

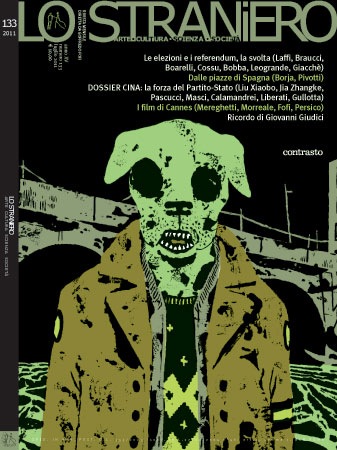

Quando, nel luglio dell’anno scorso, Fofi annunciò la chiusura della rivista Lo Straniero dopo oltre vent’anni di pubblicazioni, non furono in molti a stracciarsi le vesti: quello, in fondo, era un periodico volutamente marginale, fatto da pochi intellettuali engagé e mediatori che cercavano di parlarsi tra loro. E non mancò chi fece ironia sullo sfogo del direttore, che si dichiarava tagliato fuori dallo spirito del tempo, accusava i lettori di non averlo capito, se la prendeva con “il narcisismo dei blog”, con i “media dominanti”, con i giovani che “si fanno una cultura leggendo i propri articoli”. “Il solito”, sghignazzò qualcuno. Ma nella liquidazione dell’ennesimo spazio tagliato fuori dagli investimenti che contano, uno spazio che certo non poteva smuovere chissà quali leve, e anzi aveva formato innumerevoli lavoratori culturali – un termine che oggi suscita sarcasmo – mi si è schiarito in testa un concetto: in chi si incontra o si scontra con Fofi c’è sempre un pezzettino di coscienza che si smuove: vuoi per difendersi da un moralismo a volte anacronistico e ingeneroso, che va corretto; vuoi per farci sentire in colpa, e forse troppo riconciliati con l’esistente.

“Chi si lega a lui, lo fa di solito perché capisce che è un’occasione per migliorarsi, non per ottenere vantaggi”, dice Lagioia. “Di contro, ogni volta che qualcuno prova ad attaccare Fofi, cogliendo il pelo nell’uovo, è di solito facilissimo disarmare questo zelo a basso costo chiedendo al volenteroso stroncatore: ‘Fofi in oltre cinquant’anni ha fatto tutto questo. Tu che cazzo hai combinato nella vita?’. Di solito non c’è partita. Festeggiare Goffredo Fofi è importante, se volete. Ma non vorrei fosse la scusa per non prenderlo ad esempio”.

Il problema del narcisismo

Goffredo Fofi ama citare spesso La cultura del Narcisismo di Christopher Lasch, un celebre saggio del 1979 che parla dell’illusione anestetizzante dell’unicità, che mediante il ritornello “ognuno di noi è irripetibile e straordinario”, ha aperto invece le porte all’omologazione e all’impotenza. Questo è un tasto sul quale Fofi non smette mai di battere, soprattutto quando c’è da smontare il castello di illusioni che certi esordienti si costruiscono: fa un po’ come quell’amico dispettoso di Van Gogh, che per spronarlo a produrre qualcosa di utile lo umiliava e bastonava senza pietà, inducendolo non di rado alla depressione. “Senza megalomanie e narcisismi”, ha scritto Fofi a proposito dei principi che hanno guidato Lo Straniero e dei comportamenti che ha sempre detestato negli altri. Gli intellettuali italiani, che molti di noi vedono come precari e immiseriti, da lui vengono regolarmente sbeffeggiati, chiamati “guru transitori” quando sono protagonisti di un revival – à la Toni Negri o alla Bifo, per intenderci – e non di rado gli provocano autentico disgusto. Nella sua visione non si salva, naturalmente, nemmeno il mondo dei blog (“le eccezioni sono rare e fragili”).

Lo scrittore Tiziano Scarpa, che pure a Fofi deve tantissimo (è stato lui a leggere i suoi primi racconti, a premiare il suo libro d’esordio) non ha digerito il giudizio sprezzante del critico sul panorama attuale, in particolare sui blog letterari, che per Scarpa sono invece le riviste del nostro tempo: “Dal tuo attivismo incontenibile”, ha scritto Scarpa sul sito collettivo Primo Amore, “che da più di cinquant’anni giudica sistematicamente tutto il cinema, tutto il teatro, tutta la letteratura italiana e straniera, tutti i fumetti, tutta la politica, se ne potrebbe ricavare ingenerosamente che hai una qualche tendenza alla megalomania e al narcisismo anche tu, non facendoti alcuna remora a promuovere o condannare qualsiasi cosa spunti sotto il cielo, sulla base della tua autorità assertiva”. Da quel post si è scatenato un dibattito acceso, che ha riguardato però quasi esclusivamente la figura di Fofi, senza toccare troppo il senso di fare oggi riviste culturali.

“Fofi ha ragione”, mi spiega Piergiorgio Giacché, antropologo e saggista che per molti anni ha collaborato con Lo Straniero, “molti dei suoi interlocutori e collaboratori non si sarebbero mai incontrati ma non per mancanza di occasioni, quanto piuttosto per via di una condanna all’isolamento e – ancora di più – per via del peccato dell’autocompiacimento. Per Goffredo il narcisismo prima di essere innamoramento di sé è mancanza di apertura verso gli altri, a partire proprio dai “prossimi” cioè quei tuoi simili che, passata la moda e la speranza delle riunioni, oggi preferiscono le gratifiche personali e detestano le condivisioni”.

Secondo Vittorio Giacopini, altro storico collaboratore e amico di Fofi, “c’è un’idea talmente idiota della cultura in giro, un’aura talmente auto-nobilitante, prevaricatrice, pigra e ricattatoria che Fofi e il suo roteante bastone vanno benissimo”. Poi, magari, tocca capire cosa intende con “narcisismo”: “Il rischio che corre Goffredo è di abusare della formula e non andare fino in fondo alle radici del termine. Insomma, uno parla di narcisismo e ragiona in uno spazio mentale profondo che va da Freud a Lasch e spesso gli strali di Fofi scambiano per narcisismo la vanità, il compiacimento, un arrendersi al clima dell’epoca che sta quasi al di sotto di quella soglia. Ma è senz’altro vero che bisogna essere spietati, intransigenti. Viviamo davvero, come dice lui, citando Sciascia, nell’era dei cretini intelligenti, o dei micromegalomani”. Secondo Giuliano Battiston, giornalista e scrittore:

Le batoste sono indispensabili. Io da dieci anni continuo a prendere bastonate da Goffredo, e qualcuna provo maldestramente a restituirne. Sono convinto sia salutare. Radicalizzare le posizioni serve a farle emergere con maggiore chiarezza. A distinguere. Il sistema culturale italiano è un’industria della pacca sulla spalla, del premio al già noto, della recensione all’amico, dell’intervista sdraiata, dello scambio di favori, dell’illusione del potere, della critica monca, del servilismo più pacchiano. È un ecosistema che può fagocitarti e assimilarti. Goffredo con le sue bastonate mette in guardia, fa da antidoto: ti dice di stare attento, perché c’è il rischio che ti sputtani per la firma in prima pagina.

Dieci anni fa, forse, mi sarei trovato d’accordo con questa furia castigatrice. Era presente in diverse comunità letterarie questo bisogno di tornare a raccontare la realtà; il successo di Saviano, del resto, era lì a testimoniare che forse, per la prima volta, un certo tipo di narrazione intestina e al tempo stesso investigativa, “interventista”, poteva elevarsi dalla nicchia e conquistare il grande pubblico (ma pure sull’autore di Gomorra Fofi ebbe a dirmi che non sarebbe stato più lo stesso, una volta co-optato da Repubblica). Poi chissà, se perché più addolcito dal confronto con altri mondi o se reso più cinico dalla consapevolezza che occorre per prima cosa seguire le proprie intuizioni, ho trovato questo metro di valutazione un po’ ingeneroso. E così ho sviluppato un altro pregiudizio, credo comunque positivo, su Fofi: che cioè la sua invidiabile energia, impiegata per smussare i tratti più egotici ci di chi scrive (“Io, io, io: basta con questo maledetto ombelico”, è uno dei primi scappellotti che ti affibbia) fosse in realtà della benzina preziosa per continuare ad essere lui l’animatore di tutto, il tessitore di reti e di incontri altrimenti impossibili.

“Credo che la sua generosità e il suo impegno infaticabile abbiano come risvolto e ricaduta quasi inevitabile un certo paternalismo”, chiosa Scarpa. “Vede un po’ tutti come figli suoi solo perché è stato intuitivo a seguirli dagli inizi, e si stupisce che poi le persone prendano delle strade autonome che non sempre coincidono con la sua”.

Scopritori di talenti

Talent scout formidabile, nomea di gran rompiballe, Fofi è riverito dai grandi editori che grazie al suo setaccio si sono ritrovati in mano finissime pepite. “Come scopritore di Baricco o di Saviano, o come riscopritore di Totò o Nino D’Angelo lui avrebbe potuto campare di rendita per anni”, mi dice lo scrittore Emiliano Morreale, anche lui fedelissimo dell’area fofiana. “Ma alla fine la vera passione è sempre con i piccoli editori, che gli danno più retta, coi quali può inventare perché non devono fare troppo profitto. Credo che il suo segreto sia la libertà: non bada ai soldi, non ha famiglia, vive con due lire e se gli gira dice di no a chiunque e dice cose sgradevoli in faccia anche agli amici”.

“Ho sempre visto Goffredo come una sorte di magnete”, spiega Battiston. “Che attira a sé tutti coloro che pensano di avere qualcosa da dire e da fare, per gli altri e non solo per sé. Lui li ascolta, poi se vede che tra il dire e il fare non c’è coerenza, o se la coerenza tra il dire e il fare è per obiettivi che non gli piacciono, perché egoistici, truffaldini, tartufeschi, li manda affanculo”.

“Fofi è un intellettuale inestimabile”, dice Scarpa.

Negli anni Ottanta con Linea d’Ombra ha avuto il colpo di genio di mettere al lavoro e dare una platea pubblica a delle forze intellettuali sottoutilizzate, per esempio i professori universitari di letterature straniere, coinvolgendoli nella rivista per presentare in Italia grandissimi autori contemporanei di tutto il mondo ancora inediti o poco conosciuti da noi: dai sudafricani ai cinesi, dagli scandinavi ai canadesi, eccetera. Ricordo quegli anni esaltanti, in cui ogni mese, oltre a narratori italiani interessantissimi e interventi di costume e società, leggendo la rivista si scopriva puntualmente un grande romanziere o una grande scrittrice misconosciuti.

Se il rapporto con le grandi editrici è tormentato, anche quello con i giornali è caratterizzato da una grande irregolarità. Ogni tanto lo incontrano, lo celebrano, lo riscoprono. Il gossip letterario lo ha tirato in mezzo a lungo con il buffo sospetto che dietro il nom de plume di Elena Ferrante si celasse lui, nel più classico caso di segreto pulcinellesco degli ultimi anni, prima che gli scoop giornalistici portassero l’attenzione altrove. La sua antipatia per Scalfari è leggendaria, pari forse solo a quella per Gianni Agnelli e il suo impero (Fofi, che una volta fu vittima di uno scontro con un’automobile, odia il mezzo così tanto che in un articolo confessò di averne rigato qualcuno che era parcheggiato sul marciapiede, a Roma). “Quando l’ho conosciuto, campava grazie a Panorama per cui scriveva le recensioni di cinema”, dice Morreale. “Poi il settimanale è stato comprato da Berlusconi, lui è rimasto per anni per necessità e a un certo punto, senza clamori, se ne è andato. Su L’Unità invece, qualche anno dopo, ha smesso di scrivere quando gli hanno censurato un pezzo contro le ferrovie, dirette allora da Moretti, che credo fosse azionista del giornale”.

“Cosa lo animi, cosa diamine lo spinga a stare sempre in giro per l’Italia è un mistero”, mi dice Giacopini. “La cosa straordinaria di Fofi è questa idea del tutto antiaccademica della cultura. Per lui, fare cultura e politica significa stare in giro, incontrare persone, vedere gente. E d’altronde se uno rilegge il suo diario dei primi anni Sessanta, Strana gente, è la cosa che colpisce di più, e fa anche più invidia. Un Fofi ragazzino dalla Francia comincia a muoversi per l’Italia come un pazzo, e cerca interlocutori, e li trova ovunque. Capitini, Dolci, Calogero, Venturi: gli intellettuali allora – questo genere di intellettuali – era immersa nel “fare” e credeva nei contatti diretti, nel dialogo, in un’educazione concreta, senza pose”.

Attualità della critica militante

C’è chi accusa Fofi di aver fatto trascurare ai suoi lettori l’arte, la letteratura, l’estetica, e di interessarsi solo di ideologia. Ma uno che volesse rileggere i Quaderni piacentini o Ombre rosse si troverebbe in realtà sommerso da una marea di interventi letterari, recensioni di libri, dibattiti sull’attualità e sulla storia, tenuti non solo da amiche storiche come Anna Maria Ortese, Fabrizia Ramondino o Elsa Morante ma anche da nomi che sarebbero stati poi fagocitati dal mainstream filo-Pci, come Beniamido Placido, Stefano Rulli, Sandro Petraglia. L’impegno semmai era volto a contrastare quella che Fofi definiva come rozzezza culturale del Movimento e dei suoi leader, che secondo lui si esaltavano solo per i western all’italiana e per il kung fu. E lo ha sempre infastidito l’atteggiamento dei comunisti napoletani storici quando parlavano del proletariato come fosse feccia, gli Amendola, gli Ingrao, i Napolitano. Per Fofi i primi ad aver mostrato la cultura mafiosa nella sua nudità sono stati i marginali per vocazione, come Roberta Torre o Ciprì e Maresco, mentre più classisti furono monumenti dell’impegno civile come Francesco Rosi, Luigi Compagnone o Raffaele La Capria. Allora perché questo suo grande e continuo lavoro di scoperta e valorizzazione non riesce a far archiviare la vecchia e comoda leggenda del Fofi cattivo?

Il fatto è che oggi si scambia uno spirito critico con il recensore di giornata”, spiega Giacché. “Ma la critica poggia le sue basi sulla coscienza di una realtà insufficiente e sulla conoscenza di una società insoddisfacente. Il recensore invece commenta da esperto ma infine sempre da cortigiano – anche quando disapprova o rimprovera – tutto quello che avuto già il consenso del mercato, e talvolta perfino il successo di pubblico. Si è ormai pieni di gastronomi dell’arte e di collezionisti di cultura e di ottimisti della politica.

“La critica è militante per definizione”, spiega Battiston. “Milita per ciò che ritiene degno, bello, giusto, buono. E lo fa con i propri mezzi. Altrimenti finisce per militare per chi le dà da mangiare. Le riviste con il branded content lasciamole ai ricchi. Mi viene in mente un aneddoto che Goffredo cita nel suo Le nozze coi fichi secchi. Lui racconta di quando un “intellettuale di quelli veri” gli scrisse piccato accusandolo di aver realizzato male una buona idea, un libro fotografico. L’intellettuale vero obiettò che sarebbe servita carta formato stampa editori migliori. Goffredo si arrabbiò, perché gli sembrava come quando “i ricchi rimproverano ai poveri la loro povertà!”. Le riviste che fa sono, da sempre, come le nozze coi fichi secchi. Destinate sì a pochi, ma ai Felici Pochi di cui parlava Elsa Morante, quelli per cui l’importante è rimettersi a cercare”.

Secondo Giacopini “basta sfogliare le pagine culturali dei giornali, i blog, le riviste, ed è evidente che l’arte della recensione è quasi scomparsa. Si parla di ‘opere’ quasi in termini pubblicitari, o come dici tu, è centrale il contenuto sponsorizzato. Questo, drammaticamente, è quasi più vero a sinistra che altrove e a me fa una rabbia vedere fior di stroncature su, che so, Libero, Il Giornale, Il Foglio, e trovare altrove quasi solo marchette, magari documentatissime, dotte, colte, ispirate, ma sempre marchette”.

Ma Tiziano Scarpa non ci sta a sminuzzare così la dignità delle riviste 2.0, quelle che partono con un sì grosso, ma non immenso sostegno degli sponsor; perché, dice, è un’analisi marxiana insufficiente, che pecca di eccessiva idealizzazione, nel migliore dei casi; nel peggiore, di ignoranza: “Anche Fofi ha avviato le sue riviste con i soldi del capitale”, mi spiega. “Quando Linea d’Ombra non aveva i soldi per pagare le spese di affitto, redazione o stampa andava da Leonardo Mondadori, gli faceva una capa tanta e si faceva dare cento milioni per tenerla in piedi. Ora, fra farlo dietro le quinte come lui, che aveva gli amici giusti nella grande borghesia capitalista milanese, o nel doverlo fare apertamente, come chi si ritrova a dover fare pubblicità, non vedo dove stia la superiorità morale. C’era e c’è realismo economico e politico-organizzativo, ciascuno a suo modo. Quelli che vanno avanti senza soldi sono pochi, con la conseguenza di soffrire di una presenza troppo difficoltosa dovuta agli scarsi mezzi”.

Ha senso fare riviste oggi?

Negli ultimi due, tre anni si è fatta largo una nuova generazione di riviste culturali, alcune molto piccole altre un po’ più grandi, che non vorrei elogiare troppo per piaggeria in quanto spesso ci collaboro, totalmente sganciata dai potentati editoriali che per mezzo secolo hanno forgiato il dibattito culturale del nostro paese (mi riferisco ovviamente a gruppi come Rizzoli o L’Espresso). “Ora è possibile”, ha scritto il nostro collega Francesco Pacifico, “guadagnarsi da vivere scrivendo articoli lunghi e approfonditi”, fuori non solo dalle tracce fofiane ma anche da quel tipico giornalismo culturale italiano che risente ancora di Moravia, Calvino, Manganelli. “Una nuova generazione di penne”, spiega Pacifico, “ha finalmente potuto esprimersi in reportage lunghi, con quel non so che di poco italiano, quella serietà d’importazione con cui descrivere di più e insieme sviluppare di più i concetti: insomma fare il giornalismo culturale senza passare per il magma retorico un po’ accademico della pur amata terza pagina all’italiana”.

Una formula che, sono abbastanza sicuro, non convince appieno Fofi, da sempre arci nemico di qualunque ammiccamento all’ottimismo americano – à la New Yorker – e se potessi parlargli mi direbbe che le nostre sono tensioni molto narcise, troppo superficiali. “Il gioco – ha scritto per annunciare la fine de Lo Straniero – non vale la candela, e alla fine ci si stanca della fatica di realizzare un prodotto decoroso e soprattutto utile”. Per chi, come il sottoscritto, che per ragioni di tempo, spazio, esigenze economiche e divergenze di obiettivi da anni non partecipa più alle sue imprese, quest’affermazione può creare qualche turbamento. Se è vero che le leggi del mercato sono spietate e un certo tipo di mecenatismo sembra essere andato in soffitta, non c’è proprio niente da salvare? Fare riviste in Italia è un’impresa da disperati? Oppure lo è solo nel modo che intende Fofi?

“Ma che il gioco non valga la candela Fofi lo sa da un pezzo”, dice Giacopini.

Un conto era fare riviste negli anni Sessanta o Settanta, quando la rivista era come dire l’avanguardia, la sentinella, il grillo parlante, la coscienza che parlava a un Movimento politico, sociale, giovanile, culturale. Un conto è farle adesso, dove – mercato e società dello spettacolo a parte – quel movimento non c’è più, e una rivista non fa più da coscienza critica di un gruppo; anzi una rivista stessa diventa la forma che genera un gruppo, ma un piccolissimo gruppo, proprio minuscolo. Questo gruppo può però costruire microsocietà dentro la società, frammentarsi in piccoli gruppi di minoranze attive. Per questo la chiusura de Lo Straniero è un atto di rinnovamento, non di resa. Ne fa un’altra di rivista Fofi; anzi, ne facciamo un’altra, perché il bello delle riviste è che non le fai da solo. Anche se in questo privilegiare il lavoro Goffredo, che un po’ vanitoso è, fa quasi tutto lui.

Spiega Emiliano Morreale: “Le sue riviste in realtà negli ultimi anni sono state molto d’autore, nonostante l’importanza che lui attribuisce al momento del confronto collettivo. Non credo che fosse così fino a Linea d’ombra, che aveva più anime; ancora di più, credo, i Quaderni Piacentini. Ma penso che dagli anni Novanta in poi, quando l’ho conosciuto, il fare riviste sia stato per lui una forma di creazione a tutti gli effetti”.

Dice Battiston: “Lo Straniero ha concluso un ciclo vitale. Le riviste hanno una longevità precisa. Hanno senso come strumento di indagine e trasformazione del mondo, messo a punto e usato da una certa area culturale e sociale. Se quell’area muta, o se lo strumento diventa meno affinato, meno adatto ai tempi, a leggerli e capirli, meglio chiudere e ripartire. È anche una questione di cicli generazionali. Lo Straniero era scritta e pensata da una certa generazione, dentro un certo quadro politico, economico e sociale. Oggi quel quadro è del tutto mutato, dentro e fuori i confini italiani, ed è bene affidarsi a chi ha idee nuove”.

Per Tiziano Scarpa, Fofi incarna quasi esemplarmente una logica d’altri tempi, quando c’erano soltanto i guardiani delle soglie, i gatekeeper: redazioni, critici, mediatori che erano gli unici a presidiare gli ingressi che separavano l’artista solitario dal pubblico. “Molti di quei guardiani erano odiosi o inadempienti, come il guardiano di Kafka; lui invece è stato un selezionatore esigente, severo, ma generoso, e la soglia l’ha allargata e resa più accessibile”. In altre parole Fofi, spiega Scarpa, “per suo merito e capacità di trovare finanziamenti privati della grande borghesia capitalista progressista, di galvanizzare e mobilitare lavoro di volontariato non remunerato, dirigeva riviste diffuse in edicola e quindi ai suoi giovani collaboratori offriva la possibilità di farsi leggere davvero in tutta Italia, quando l’alternativa erano le fanzine fotocopiate in qualche decina di copie e diffuse a mano”.

“Il punto però”, prosegue lo scrittore, “è che ormai queste soglie, anche se non sono affatto venute meno, hanno perso una parte del loro senso, perché con la rete i giovani intellettuali, scrittori, saggisti, critici militanti eccetera possono incontrarsi da sé, trovare facilmente i propri simili e avviare imprese comuni, senza più bisogno di essere cooptati dentro bacini collettori come le riviste, che, per forza di cose, presupponevano la detenzione di un potere effettivo che non si poteva improvvisare”. Dunque ecco la necessità, secondo Scarpa, per le riviste in Rete di accettare la pubblicità, se non vogliono rimanere confinate a spazi a volte un po’ limitanti. “Il risultato è che, per certi aspetti, siamo tornati aI tempi delle avanguardie di inizio Novecento, quando gruppi di giovani si auto-organizzavano, senza la protezione e la vigilanza di direttori che fossero più anziani di una o due generazioni. Io trovo che questo sia molto salutare”.

Fofi si rifiuta, per principio, di dare risposte teoricamente solide e convincenti, e non crede di essere in grado di darle. Non è mai stato, né mai ha voluto, essere un filosofo di riferimento. Il suo è un rigetto della contemporaneità (pur con importanti eccezioni, penso ad esempio ai fumetti) che riecheggia tra quanti trovano il presente avaro di gratificazioni, insopportabilmente “costruito”, del sapore della plastica. Nostalgia per un passato mitizzato? E se anche fosse così? Il bello del dissenso è che fa godere anche quando è fine a sé stesso. Certi rimbrotti un po’ spietati ci fanno anche soffrire, però, perché ci riportano indietro nel tempo e ci fanno interrogare su come eravamo, su cosa pensavamo, su come volevamo essere.