B uongiorno, lei sa a chi è intestata questa via?” “No, non lo so.” “Sa dirmi chi è Giorgio Marincola?” “No, mi spiace”. Chiedo ancora, tanto via Giorgio Marincola a Cesano è una traversa con 4 lampioni, come i civici. Tre edifici in mattoni rossi, case su due piani con giardino, due muri vuoti che aspettano solo Blu e Banksy. Sono a 30 km dal Campidoglio ma toponomasticamente è sempre Roma. Esiste una guerra della toponomastica nella storia di ogni città. Sembra che Giorgio Marincola ne stia combattendo una contro i fantasmi della toponomastica colonialista, comunque scaramucce rispetto alla via crucis attraversata dalle carte dell’affaire Marincola. Per questo sono venuto fin qui a Cesano, dove invece regna la pace per Via Giorgio Marincola. A quale prezzo?

Il sole batte un caldo da savana, sventolo il tesserino da giornalista sopra un cancello per compensare la minacciosa mascherina nera, e mentre un cane m’abbaia dietro la recinzione scura una voce giovanile mi risponde da dentro casa: “so che era un partigiano, niente di più”. Mi giro e mi accorgo che sulla targa c’è scritto solo nome e cognome. “Non so nulla, ma lei come giornalista dovrebbe parlare delle condizioni in cui sono queste case dell’Ater” bofonchia l’ultimo abitante. Via Giorgio Marincola è stata inaugurata nel 2007, dopo che il Comune l’anno prima recepì la proposta dell’Ancis, Associazione Nazionale Comunità Italo-Somala. Nei documenti il Comune riporta: Partigiano Italo Somalo Medaglia d’Oro della Resistenza (1923-1945). La targa però tace.

Faccio un giro e vedo altre vie con nomi italiani, sono sempre medaglie d’oro, chi militare, chi partigiano. Qualcuno un giorno troverá fuori luogo l’abbinamento? Anche qui le targhe tacciono, sembrano citofoni, solo nomi. Andrea Gerbolini ufficiale sanremese dell’esercito morto nella tremenda ritirata del Don. Piero Bellino, insegnante e reduce mutilato d’Albania, poi partigiano fucilato a Piazzo. Aldo Turinetto di Albenga, alpino caduto in Montenegro. Giovanni Bonetto, vicentino di Bressanvido, morto in Albania. Carlo Falcinelli, ufficiale di Montemarciano, Ancona, caduto prigioniero in Albania e fucilato dai greci. Michele Ferraiolo di Acerra, colonnello pluridecorato dell’esercito, ucciso dai tedeschi a Mondragone. Felice Squitieri brigadiere caduto sul fronte jugoslavo. Andrea Marchini di Massa Carrara, operaio e carabiniere, reduce dal fronte russo, caduto partigiano a Monte Carchio in Toscana. C’è anche Giuseppe Gracceva di Roma prima comunista poi socialista, comunque sovversivo, carcerato, partigiano a Porta San Paolo, complice di Pertini e Saragat nella fuga da Regina Coeli, assaltatore di treni militari, ferito, catturato, portato a via Tasso, torturato, liberato, per sempre invalido. Fu primo presidente dell’Anpi di Roma.

C’è della desolazione in questa pioggia toponomastica lontana dai monumenti di pietra dei cimiteri, dei sacrari e gli ossari, e dalla grammatica marmorea della pietà. Ricordo di aver visto a Omaha Beach una lapide grande quanto un garage, c’era scritto “chiediamo soltanto abbastanza terreno da poter seppellire i nostri morti”, firmato generale Mark W. Clark. La citazione era però riferita allo sbarco di Anzio, che sembrava a un passo da Roma e invece i tedeschi tennero inchiodati gli americani e nella Roma dello studente Marincola si viveva sempre peggio nell’attesa che non arrivava mai.

La fermata

Oggi la storia del “partigiano italo somalo medaglia d’oro della Resistenza” sembra così di dominio pubblico che, dopo la petizione lanciata dal giornalista Massimiliano Coccia, e rilanciata da Roberto Saviano, di intitolare la nuova fermata romana della metro C Amba Aradam – Ipponio a Marincola è stata sostenuta dal primo municipio, rimbalzata dal settimo (quello dei cantieri, perché “il riferimento di una fermata intitolata a Giorgio Marincola non ritrova una correlazione con la toponomastica del luogo”) e infine sostenuta dalla Sindaca Raggi: “Abbiamo già cambiato nome ad alcune strade che erano dedicate ai sottoscrittori del Manifesto della razza, sono certa che questa proposta sarà approvata”.

L’elefante nella stanza evocato dalla petizione non è Ipponio, l’omonimo piazzale che sorge in mezzo tra le uscite previste della metro a via Laterani e via a Farsalo (e qualcuno protesta che doveva chiamarsi Porta Metronia, sempre per un discorso di segnaletica macro urbana, a cui sottostanno tutte le fermate metro di Roma), ma Amba Aradam, riferito al viale battezzato da Mussolini che lasciando Caracalla va verso San Giovanni, dove però rispetto al progetto preliminare non sono più previsti accessi alla metro. È sull’uso dei gas da parte dell’aviazione italiana contro gli etiopi nei giorni della battaglia sul massiccio dell’Amba Aradam che avvenne lo scontro del 1995 sul Corriere della Sera tra lo storico Angelo del Boca e Indro Montanelli. Il giornalista smentiva “per esperienza personale”. Del Boca citava documenti degli archivi italiani: le bombe lanciate furono “duemilacinquecento, in gran parte caricate a iprite”. Nel febbraio 1996, il ministro della Difesa del governo Dini, generale Domenico Corcione, ammise che le armi chimiche erano state usate dagli italiani anche nella battaglia decisiva a cui aveva partecipato Montanelli. I documenti gli davano torto, Del Boca aveva ragione.

Nella prima guerra mondiale erano stati i tedeschi a passare dall’uso di gas antisommossa alle armi chimiche vere e proprie. Prima il cloro, dagli effetti devastanti immediati, poi il fosgene. Il battesimo fu nell’aprile 1915 nella cittadina belga di Ypres. Francesi e Inglesi risposero alla stessa maniera. Era stato Fritz Haber, chimico tedesco interventista e consulente per il ministero della guerra, a convincere lo Stato Maggiore ad impiegare gas tossici nonostante il divieto dettato dalla convenzione dell’Aja. Haber vinse il Nobel per la chimica nel 1918. Gli austro-ungarici utilizzarono fosgene e iprite contro gli italiani. Il primo episodio è sul monte San Michele, un rilievo sul Carso. La nube tossica invase le trincee, morirono duemila soldati, e altri cinquemila rimasero intossicati. L’anno dopo gli austro ungheresi usarono i gas nello sfondamento della dodicesima battaglia dell’Isonzo, vale a dire la grande manovra che porta allo sfondamento e alla ritirata di Caporetto. Il Protocollo di Ginevra del 1924, non vietando né lo sviluppo né la produzione di gas asfissianti e di metodi batteriologici, non fu in grado di impedire il ripetersi dell’impiego di armi chimiche negli anni Trenta.

In Lo sfascio dell’impero lo storico Matteo Dominioni (uscito per Laterza nel 2008, lo stesso del libro su Marincola) racconta che “da fine dicembre 1935 e per tutto il resto della guerra, il lancio di gas diventò una pratica di routine nel fiaccare l’avversario prima del contatto e per stroncarlo durante le ritirate. Badoglio impiegò l’iprite fino alla fine di marzo, mentre Graziani proseguì anche in aprile e maggio.” E ancora:

Manca uno studio generale sulla produzione e l’impiego delle armi chimiche da parte delle forze armate italiane nella guerra in Etiopia; grazie alle ricerche svolte da Angelo Del Boca, Giorgio Rochat e Roberto Gentilli, le informazioni più importanti sono note, anche se rimarrebbe ancora molto da scrivere. La tematica non si limita alla storia militare ma tocca nodi importanti della storia d’Italia, come i rapporti tra industria, mondo scientifico, regime e forze armate.

Al netto delle obiezioni logistiche e delle approssimazioni – l’Etiopia dell’Amba Aradam vale per tutte le campagne coloniali italiane, come parte per il tutto – una medaglia d’oro, una via spelacchiata ai confini di Roma, e una fermata metro dentro le mura (ancora da approvare) non bastano però a fare di Giorgio Marincola una storia lineare, e soprattutto una storia davvero conosciuta con le coordinate con cui è venuta alla luce. Quella di Marincola è persino una storia doppia. Perché di Marincola c’è anche la sorella Isabella, altro capitolo della questione.

La medaglia

La medaglia venne conferita postuma al valor militare nel 1953 da Alcide De Gasperi ma nella motivazione non si fa cenno alle origini di Giorgio, nato nel 1923 in Somalia da Giuseppe ufficiale dell’esercito italiano e una donna somala, Aschirò Hassan, riconosciuto legalmente dal padre e cresciuto in Italia, “italiano” fino all’emanazione delle leggi razziali, quando il meticcio diventa “un essere moralmente e fisicamente inferiore, facile vittima di gravi malattie e inclinato ai vizi più riprovevoli” e il madamato, la relazione more uxorio con donne delle colonie che l’Italia aveva tollerato, è punita con la reclusione da uno a cinque anni.

Eccole le motivazioni della medaglia dell’Italia libera: “Giovane studente universitario, subito dopo l’armistizio partecipava alla lotta di liberazione, molto distinguendosi nelle formazioni clandestine romane, per decisione e per capacità. Desideroso di continuare la lotta entrava a far parte di una missione militare e nell’agosto 1944 veniva paracadutato nel Biellese. Rendeva preziosi servizi nel campo organizzativo ed in quello informativo ed in numerosi scontri a fuoco dimostrava ferma decisione e leggendario coraggio, riportando ferite. Caduto in mani nemiche e costretto a parlare per propaganda alla radio, per quanto dovesse aspettarsi rappresaglie estreme, con fermo cuore coglieva occasione per esaltare la fedeltà al legittimo governo. Dopo dura prigionia, liberato da una missione alleata, rifiutava porsi in salvo attraverso la Svizzera e preferiva impugnare le armi insieme ai partigiani trentini. Cadeva da prode in uno scontro con le SS germaniche quando la lotta per la libertà era ormai vittoriosamente conclusa”. La medaglia d’oro premia il partigiano Mercurio e il prigioniero Renato Marino, gli alias resistenziali di Marincola, ma sorvola su Giorgio il mulatto, il nero, il figlio del colonialismo italiano poi rinnegato dalle leggi razziali. Ma allo stesso tempo ci racconta di un liceale romano che diventa antifascista e poi partigiano e combattente in campagna e in montagna. Tra i due segni istituzionali, la medaglia e la targa della via che glissa sul partigiano per sciatteria, passano comunque 60 anni di buio. Chi l’ha rimessa insieme la storia del partigiano nero?

Il libro

Il caso Marincola si accende nel 2008 con il libro Razza Partigiana, storia di Giorgio Marincola (1923-1945) dei ricercatori e studiosi romani Carlo Costa e Lorenzo Teodonio. Si accende per 3 mila lettori, tre edizioni in dodici anni. Il libro non è una pubblicazione universitaria ma una ricerca storica, public history come si dice oggi, pubblicato da Iacobelli, all’epoca tipografo al suo primo anno da editore indie. Razza partigiana, Marincola sono entrati nel cloud. Molte recensioni, tante presentazioni e un reading importante, perché suggella il sodalizio con Wu Ming 2: già in appendice all’edizione 2005 di Asce di guerra, libro del collettivo su vari episodi della resistenza, compare un promemoria su Marincola, storia intercettata grazie all’incontro con il nipote Antar Marincola, con una cartellina di materiali e articoli di giornali locali. Poi Giovanni Cattabriga ha scelto di concentrarsi su Isabella con Timira. Romanzo meticcio (Einaudi, 2012) firmato con Antar. Il reading di Razza partigiana viene portato in giro (accompagnato dalle musiche di Egle Sommacal, Paul Piretto, Federico Oppi, Stefano Pilia), poi registrato in un cd, allegato alla rivista LOOP, per poi finire salvato dal macero e proposto a Transeuropa come Basta uno sparo (2010), cd e testi del reading. Poi viene allegato alla nuova edizione 2015 di Razza partigiana, si spera non l’ultima.

“Razza partigiana” è anche il sito open source che permette in economia di raccogliere altri materiali e archivi fotografici, e fare da sponda finalmente per collaborazioni con associazioni, laboratori e percorsi scolastici. Ma tremila copie sono poche per una storia che mette insieme colonialismo italiano, leggi razziali, resistenza e stragi naziste. C’è una falla nel sistema della domanda? Quante targhe e statue possono valere una ricerca come Razza Partigiana? Per l’Istat ormai il lettore forte è un lettore da un libro al mese: un peccato per le decine di saggi partoriti dopo anni di ricerca e pubblicati senza fortuna, senza pubblico neanche più lo zoccolo duro. Senza sminuire la scommessa vinta di Iacobelli, Razza Partigiana poteva essere intercettato da editori più canonici, lo stesso vale per Nero di Roma. Storia di Leone Jacovacci di Mauro Valeri, sebbene Palombi sia una presenza storica a Roma, idem la storia di Alessandro Sinigaglia, Negro, ebreo, comunista. Venti anni in lotta contro il fascismo, uscito con Odradek. Tre storie completamente diverse, e che come tali andrebbero sempre affrontate. Di Razza Partigiana non se n’è accorto neanche il sistema bibliotecario romano, con 4 copie su 39 biblioteche: Casa della memoria a Trastevere, Pigneto, borgata Finocchio, Pietralata. Eppure è tra i libri di un liceo che è nata la leggenda (ancora da imparare a memoria) di Giorgio Marincola, intorno all’insegnamento del suo professore di filosofia e storia, Pilo Albertelli. Per capire l’autorevolezza, il fascino della figura: a via Tasso sul muro di una cella c’è scritto “Prof. Pilo Albertelli”, lo scrisse per darsi coraggio un ex studente finito lì. Quello studente divenne poi il direttore del museo storico della liberazione.

Costa e Teodonio hanno rimesso insieme i tasselli di un percorso più lungo dei 120 passi che misura la via a Cesano: un’odissea certificata con grande pazienza, a volte solo a tratti, a volte osservata da lontano, dedotta, lambita, restituita con molte cautele ma cercata ovunque fosse possibile. Di solito la via crucis è partire dall’invisibilità e ottenere una medaglia, qui invece il percorso è diverso. “Quella medaglia è un nome senza storia, la richiesta fu spinta da amici partigiani, ma è solo un nome in lista” racconta Teodonio “anche se nell’incartamento presentato per il conferimento della medaglia era riportato il riferimento alla condizione ben visibile di meticcio”.

La strage

Esiste una foto di Marincola abbattuto dai tedeschi. Il suo lembo di battaglia, il vecchio paese di Stramentizzo, dal 1956 è ricoperto da un lago artificiale creato per produrre energia elettrica. La salma di Marincola ha faticato a trovare la pace definitiva: è stato prima sepolto a Cavalese poi a Chiavazza, infine al Verano. Stramentizzo è una delle tante stragi nazifasciste nel tremendo biennio 1943-45. Cantavano le SS, cantavano probabilmente “Teufelslied”, l’inno delle armate che invasero la Francia, la Russia, i Balcani, dove non c’è spazio per sole, cuore e amore, le mamme melodiche di Beniamino Gigli e la promessa spaccona di Faccetta nera, ma c’è solo la fiera e cupa devastazione delle SS che “non riposano mai finché nessuno più disturberà la felicità della Germania”, cantavano quando in marcia lasciarono Stramentizzo in fiamme e i morti per terra. Teste fatte esplodere con le bombe a mano, corpi di donne e uomini maciullati. Erano entrati poco prima in colonna sventolando bandiera bianca, ma mentivano: non si volevano più consegnare. A Stramentizzo era il 4 maggio, Hitler si era sparato nel bunker il 30 aprile. Bruno Ganz quel giorno aveva già 4 anni. La guerra nel nord Italia era finita, le principali città liberate. Però c’è sempre tempo per morire. Finita la festa rimanevano i piatti da lavare (la resa, i ritorni a casa da sconfitti, il prezzo delle macerie e delle responsabilitá di aver invaso tutta Europa), ma i tedeschi in Italia decisero di spaccarli, come hanno raccontato le carte del cosiddetto “armadio della vergogna”.

Nel 1994 la magistratura militare scopre nella sede della Procura generale militare a Roma 695 fascicoli riguardanti crimini compiuti da nazisti e fascisti in Italia, occultati e nascosti in un armadio. Dell’esistenza dei fascicoli “insabbiati” parlò per la prima volta l’Espresso in un articolo di Alessandro De Feo e Franco Giustolisi nel 1996. Repubblica fu la prima nel 1999 a dare la notizia della conclusione dell’indagine del Consiglio di magistratura militare. Nel 2000 in un articolo per l’Espresso Giustolisi parlò, anche qui per la prima volta, di “Armadio della Vergogna”. Ci scriverà un libro fondamentale per Nutrimenti nel 2004, preceduto l’anno prima da Mimmo Franzinelli con Le stragi nascoste. L’armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifasciti 1943-2001 per Mondadori. Quando con queste carte si riaprono le indagini per Stramentizzo e la strage successiva a Molina di Fiemme il maggiore Alois Schintlholzer e il vicecapitano August Steiner ricercati a suo tempo dalle autorità militari italiane risultano ormai deceduti.

Dopo questa lunga via crucis la ricerca di Razza partigiana ha potuto finalmente capire la difficoltà di trovare tracce di Marincola nella pur torrenziale bibliografia resistenziale: “tra le carte della documentazione relativa agli eccidi di Molina e Stramentizzo, in un riepilogo degli avvenimenti redatto nel giugno 1945, nell’elenco delle vittime si annovera ‘un mulatto, sul cui corpo ho rinvenuto le insegne dei prigionieri del campo di concentramento di Bolzano’”. Nei primi resoconti il corpo di Marincola viene attribuito a un ufficiale medico sudafricano, poi a un afro-americano, poi a un internato mulatto del Lager di Bolzano. “Difficile rintracciare l’origine, il nome, la nazionalità di questo improbabile ‘partigiano dalla pelle nera’ – scrive il giornalista Sebastiano Triulzi nella prefazione – in un’Italia in cui vigono ancora le leggi razziali del fascismo che considerano ogni meticcio un ‘nativo’, cioè un non-italiano, a tutti gli effetti.” Invece Giorgio Marincola era italiano, di un’Italia che prima aveva gettato il sasso e poi nascosto la mano.

La ricerca

Per fortuna esistono gli appunti da studente in medicina: sperava di specializzarsi in malattie tropicali e tornare in Somalia, i ricordi dei compagni di scuola, tutti benevoli e concordi che paradossalmente la questione della pelle non era mai stata sollevata da Marincola, e di militanza politica, fondamentali per il passaparola. Accade che un insegnante di scuola media, Claudio Cefaro, recapiti a Mario Fiorentini, matematico ma il più anziano gappista vivente (102 anni), una lettera con degli appunti del padre Caio, uno degli amici più stretti di Marincola e sodale nella militanza antifascista. è un invito a riportare alla luce la storia del partigiano nero. Tra la fine degli Ottanta e i primi Novanta in alcuni convegni universitari Fiorentini riesce a ricollegare il nome di Marincola a quello di battaglia nelle missioni dell’intelligence inglese in Italia. Poi, complice una tesi di laurea sul partito d’azione romano Fiorentini lancia l’amo a Costa e Teodonio. Il primo passo del progetto Razza Partigiana è la curatela sui materiali di Marincola in una piccola mostra nell’aprile del 2005 al Vittoriano, “Studenti per la libertà Roma 1943-1944”, con 15 pannelli sulla storia del movimento studentesco durante la seconda guerra mondiale, con due figure in rilievo: Marincola e Massimo Gizzio, di cui esiste una targa e una scuola intitolata ma non una via.

Poi arriva finalmente il libro dopo tre anni di ricerche “matte e disperatissime”, le pagine con cui il caso Marincola esce dalle timide memorie private e dalle riserve delle carte ufficiali. “È stato un lavoro collettivo – racconta Teodonio – dettato anche dalla contingenza ma la soluzione migliore rispetto a una biografia in cui rischiavamo di portare una naturale dose di narcisismo. Condividere tutto è stato un modo per limitarci ed è valsa come metodologia”. Il rigore del testo coinvolge anche l’introduzione di Triulzi che vale come fosse una pubblicazione accademica. Non c’è nulla di immediato nella fatica del lavoro solitario dei Del Boca, dei Franzinelli, dei Giustolisi su colonialismo, delazioni, stragi. Così come nella public history di Costa e Teodonio e nella metodicità di Wu Ming 2. Ma la fatica della ricerca in qualche modo bisogna sempre restituirla, mentre lo storytelling tende a togliere l’attrito dei punti nodali. Quella di Marincola non è una storia semplice e monolitica, a dispetto dal colore univoco della pelle. Razza partigiana è uno stradario di tutte le direzioni prese da Marincola, attraversamenti li chiamano Costa e Teodonio, algoritmi e hashtag diversi, è il classico esempio di antiretorica, scomoda, perché a sedercisi sopra con schemi benevoli ma usurati si fa fatica. “Chi raccoglie i cocci dell’eroe? Chi resta, mentre lui va, verso la fine che ha scelto? Chi si nasconde dietro al suo monumento?” si è chiesto Wu Ming 2.

La famiglia

C’è una targa a Roma dedicata a Giorgio Marincola, un altro “omaggio, tributo, riconoscimento”, e più aumentano più aumentano il senso di pena, perché dietro ogni targa “ci sta la notte crucca e assassina”. Sta sotto le finestre del palazzo di via Efisio Cugia nel quartiere popolare di Casalbertone dove gli eredi Marincola hanno abitato fino a una decina di anni fa.

Qui visse Giorgio Marincola, 23/9/1923- 4/5/1945, partigiano italo-somalo ucciso a 22 anni combattendo il nazi-fascismo. I suoi ideali di libertà e giustizia vivono ancora.

La targa è stata posta il 4 giugno del 2012 nel 68° della liberazione di Roma dalle sezioni Anpi Casalbertone Pigneto e Torpignattara. Nell’appartamento dei Marincola ora ci abita una coppia. Al citofono mi risponde il nuovo padrone di casa, M., conosce la storia del partigiano nero e scende volentieri a parlarmi nel cortile interno dove si affaccia l’alveare di finestre e rumori della cena imminente. “Ogni anno si svolge una cerimonia di commemorazione da parte delle varie realtà di associazionismo del quartiere, un percorso di memoria che passa anche per la targa ai partigiani Virgilio Bianchini (in piazza Tommaso de’ Cristoforis, nel palazzo dei Cervi) e a Zaccaria Verucci”. È così, sotto le sue finestre, che M. ha conosciuto la storia di Razza Partigiana. I due lati dello stabile, di fronte alla scala dei Marincola sono di colore diverso rispetto al resto dell’edificio, “per decenni c’è stato un buco enorme provocato dal primo bombardamento americano su Roma, quello del luglio 1943”, la loro completa ricostruzione è terminata solo nel 2010. Giorgio e Isabella hanno vissuto anche questo. Una compagna di classe disse “meglio crescerli qui che in Somalia”. Alla solidità del pregiudizio sfuggirà però le conseguenze di quel “qui”. Arriveranno le leggi razziali e le bombe sul palazzo, cartoline da incubo. Quali garanzie hanno ricevuto dall’Italia questi ragazzi?

Casalbertone è lontanissimo da Mahaddei Uen, il piccolo presidio italiano a cinquanta chilometri a nord di Mogadiscio, già teatro di combattimenti nel 1911 e occupato dalle truppe italiane l’anno dopo, dove nasce Marincola nel 1923. Il padre Giuseppe trentaduenne era maresciallo maggiore di fanteria. La madre Aschirò Hassan di Harardere, a quattrocento chilometri a nord-est di Mogadiscio, ne aveva 22. Giorgio viene battezzato con il nome del nonno paterno. Nel 1925 Giuseppe ed Aschirò a Mogadiscio hanno una bambina a cui danno il nome di Isabella, lo stesso della nonna paterna. Di lì a poco, tuttavia, il padre lascia la Somalia e Aschirò per tornare in Italia con i due bambini. Nel giugno del 1926, Giuseppe sposa Elvira Floris (1904-2002), sorella di un suo commilitone sardo. La famiglia si stabilisce a Roma, ma Giorgio viene portato a Pizzo Calabro ed affidato al fratello di Giuseppe e alla moglie. Giuseppe ed Elvira si stabiliscono qui con Isabella. Hanno due figli, Rita (1928) ed Ivan (1929). Giorgio rientra nel 1933 dopo un’infanzia vissuta senza traumi, inclusiva, persino benestante.

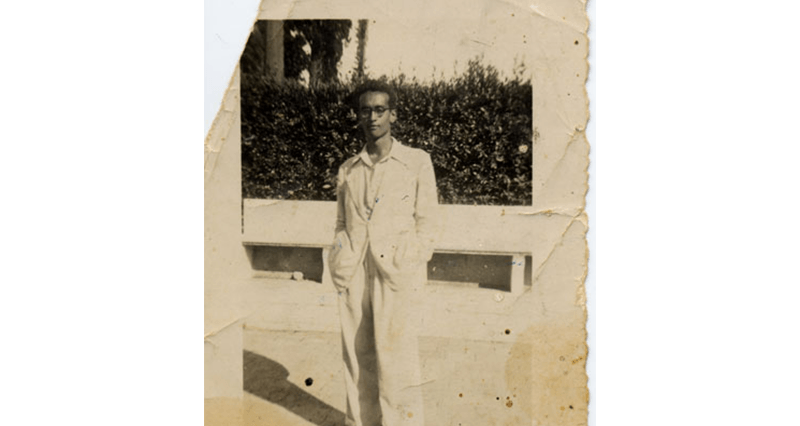

C’è una foto dentro Razza Partigiana che mostra la neo famiglia di Casalbertone. Cosa voleva essere? una famiglia moderna? Una famiglia sperimentale? L’immagine univoca, paternalista, inevitabilmente frutto del colonialismo, che tentava di evocare all’epoca si scontrò di lì a poco con un tempo e un luogo che violentemente avrebbero rigettato una scelta del genere (e non certo per abiura del colonialismo). Questa foto non basta neanche come nuova carta d’identità per i due ragazzi. Lo si è visto per le carte postume del “cadavere inspiegabile” di Giorgio, lo si vedrà nelle peripezie di Isabella, i due ragazzi sono italiani di seconda generazione perché Giuseppe ha voluto riconoscerli, ma poi nella loro esistenza da adulti, fuori da questa foto, hanno sempre dovuto usare tante parole per giustificare la propria esistenza di italiani con la pelle scura. E Aschirò Hassan?

Tra le cautele di Razza partigiana c’è anche quella relativa al comportamento del pater familias. “Il padre è militare in carriera – racconta Teodonio – è un fatto insolito che abbia riconosciuto i figli, pure la scelta dei nomi legati alla famiglia ha una valenza morale per lui. La famiglia di Giorgio non è antifascista. Non sarà mai una famiglia facile, da laboratorio, neanche per chi la studia”. Anche l’assenza del padre per i cinque anni di prigionia si farà sentire sulla moglie italiana, impreparata a gestire quella foto. Il tutto ai danni di Isabella che a dodici anni scoprirà da sola l’origine del colore della sua pelle, fin lì rimossa in famiglia e liquidata a questione di abbronzatura. In Timira Isabella confessa senza remore:

Ero un problema che non poteva mimetizzarmi. Se avesse potuto dire in giro che ero figlia sua, forse, prima o poi, sarebbe riuscita perfino a volermi bene. Invece avevo la pelle scura, segno indelebile dell’avventura di mio padre con una mignotta africana.

Wu Ming 2 racconta: “Giuseppe Marincola in Somalia teneva Aschirò in casa con sé, sembra una relazione più profonda perché la piantina del villaggio segna bene la separazione tra dormitori indigeni e italiani. Il fatto certo è che non se la sente di portarla in Italia, c’è pure una questione religiosa, Aschirò è musulmana. Però non possiamo capire il perché fino in fondo, facciamo delle deduzioni, ma bisogna resistere a quello che ci piacerebbe che Giuseppe Marincola possa aver pensato, tipo abbattere le barriere. Comunque il clima coloniale non gli stava comodo”. Ancora Isabella: “L’amore ai tempi delle colonie è impastato di ferocia. Sono la figlia di un razzista, uno che in tutti i modi ha cercato l’oblio per la sua avventura africana. Uno che con le sue bugie ha rovinato la vita di sei persone, compresa Flora Virdis”; e ancora: “mio padre ci ha voluto bene, però in fondo era dentro un meccanismo che anche con le migliori intenzioni non ti permette di fare qualcosa di giusto fino in fondo. Il coltello del colonialismo anche spalmato di miele sempre coltello rimane”.

La sorella

Wu Ming 2 ha iniziato a lavorare a Timira nel 2009 con Isabella, tra interviste e scrittura a 4 mani, “poi Isabella è morta a marzo del 2010. Antar si rese conto che i capitoli erano consistenti e che bisognava continuare. Nel 2012 è uscito il libro: ha venduto intorno alle 30 mila copie, un riscontro importante”. La storia di Isabella però è molto più lunga di Giorgio, muore a 85 anni, è più controversa e spigolosa, è l’altro lato della medaglia di Razza Partigiana e attraversa tutto il rapporto post-coloniale dell’Italia con la Somalia, dalla Amministrazione fiduciaria italiana del dopoguerra alla caduta del dittatore Siad Barre e l’esplosione della guerra civile nel 1991.

“Mio fratello Giorgio se ne andò di casa una mattina di giugno, pochi giorni dopo l’ingresso degli americani a Roma” racconta Isabella che abbandonò Casalbertone per i continui scontri con la matrigna, si mise a lavorare come modella di nudo per scultori e artiste, poi come attrice di cinema e teatro.

Il razzismo che ho conosciuto da ragazza era diverso da quello di oggi. La gente era più curiosa che ostile, almeno in apparenza. Molti vedevano in me l’icona dell’avventura coloniale e mi vezzeggiavano come una bertuccia ammaestrata. Erano entusiasti di questa ‘bella abissina’ che parlava italiano e faceva la riverenza, ma si guardavano bene dall’invitarmi per una merenda con le figliole. Poi quelle coccole zuccherose si evolsero in direzioni opposte: da una parte, l’approccio sessuale esplicito, offensivo, dall’altra, lo sguardo indiscreto. Ovunque andassi mi sentivo studiata, con gli occhi e con le parole.

Ebbe tre matrimoni come una diva: con il regista Alfredo Zennaro, il giornalista Lamberto Patacconi e con il somalo Mohamed Ahmed, da cui ebbe Antar a Mogadiscio, ma visse praticamente senza fissa dimora, tra il sospetto verso gli altri e la pretesa di vantare un credito dal mondo. Dice Wu Ming 2: “Isabella è un personaggio complesso, come il fratello. La sua vita e il suo modo di raccontarla restituiscono questa complessità, non essere mai comodi da nessuna parte con nessuno. Quando finalmente pensi che puoi sederti sopra la sua storia senti le puntine da disegno sotto. Non c’è lieto fine nell’incontro tra Isabella e la madre in Somalia”, lo scontro con la madre per la pensione del fratello, e l’apprendere che Giuseppe Marincola passò soldi per dieci anni alla donna è una pagina triste della storia, “lei stessa scopre che non ha nulla da spartire con quella realtà, scopre una distanza incolmabile e l’emarginazione anche di quella società”. Isabella che non parlava somalo arriva a scrivere che “non si sentiva somala da nessunissima parte, io sono italiana con la pelle scura”. Le toccò anche la condizione di profuga italiana dalla Somalia in guerra, “ma io non sono né profuga né rifugiata, sono una sfollata”. A leggere la storia di Timira, ci si chiede che cosa la garantisca la cittadinanza italiana quando si è soli.

Costa e Teodonio hanno scritto: “Isabella ha covato dentro di sé una indefinitezza ed una frammentazione, culturalmente imposte, della propria identità. Giorgio ha trovato una definizione nel percorso esplicitamente antifascista. Isabella ha continuato a cercarla senza senza mai trovarla. L’ha cercata nell’intellighenzia artistico-culturale romana degli anni Cinquanta. L’ha cercata in Somalia, nella sua vera madre, nella terra natia, nella società somala che per lei aveva costituito nell’adolescenza una sorta di eden di accoglienza. Per trent’anni ha vissuto a Mogadiscio, assistendo allo sfascio di una società provata e frammentata dal colonialismo prima e dall’amministrazione fiduciaria italiana poi, dall’invasione della religione che la voleva un’infedele, una gall, bianca ed italiana, dalla dittatura militare, dalla guerra civile che nel 1991 l’ha riportata in Italia, un Paese che non aveva ancora smesso di considerarla meticcia e somala. L’ha cercata in Giorgio, che ha sentito per tutta la vita come il suo unico grande alleato ed il suo fratello traditore che nell’estate del 1944 l’ha lasciata sola”. A Giorgio fece intitolare un’aula della scuola italiana di Mogadiscio, ma poi la guerra quella scuola l’ha distrutta.

La scuola

C’è una laurea ad honorem in medicina che viene conferita postuma nel 1946 a Marincola, l’ennesimo pezzo di carta ufficiale, ma l’iscrizione alla facoltà di medicina è il segno di una ricerca di collocazione nella società, con la prospettiva futura di tornare in Somalia per occuparsi di malattie tropicali. Marincola studia: nessun film del neorealismo italiano ci ha mai raccontato un profilo come il suo. Il padre ha permesso a Giorgio di studiare. Va al liceo Umberto I che oltre agli studenti di Monti ed Esquilino raccoglie quelli dei quartieri della periferia meridionale, oggi dedicato al suo professore di storia e filosofia, il liberalsocialista Pilo Albertelli, antifascista dichiarato, ucciso alle Ardeatine, intorno a cui cresce il dissenso di un gruppo di ragazzi. Quello di Marincola è un vero percorso formativo di studio: non diventa un Franti, non diventa Giuseppe Albano, detto il Gobbo del Quarticciolo. Ma è proprio la scuola, uno dei pilastri del regime, che lo porta verso altre garanzie, tutte però a carico suo.

Ai tempi dell’università con l’occupazione di Roma ritrova Albertelli nell’antifascismo militante, Marincola è inquadrato nella zona Trieste Salario. La Roma da prima di via Rasella fino alla Liberazione non è una cittá pacifica, non è affatto “aperta”, ma conquistata dai tedeschi dopo 3 giorni di combattimenti tra tedeschi e soldati italiani e civili armati. È una città cupa, pericolosa, col coprifuoco, dove sono vietate anche le biciclette perché le usano i partigiani. “Ci sono attentati ovunque, il Tevere è pieno di cadaveri tedeschi, è bombardata di continuo, solo nel marzo ‘44 le bombe fanno duemila morti e, 8mila feriti. È una città piena di gente nascosta e di arrestati, con orti urbani ovunque perché si fa la fame” ha raccontato Alessandro Barbero, “è la capitale europea che più ci ha dato da torcere” sta scritto nelle carte naziste. Ho una memoria di famiglia anche io. Nel gennaio del 1944 mio nonno usciva dalla sua casa di via Gattamelata a Prenestino in cerca di una ostetrica. Venne fermato dai tedeschi, per fortuna aveva con sé il foglio del congedo. Lo scortarono all’andata e al ritorno, ma riuscì a portare l’infermiera dalla moglie. Così nacque mia madre.

L’attraversamento di Marincola su Pilo Albertelli e la Roma antifascista racconta durezze, ingenuità ed eroismi in questo contesto: “Da fine 1943 a Roma arriva il reparto di polizia guidato da Pietro Koch, una squadra antipartigiana che si era già distinta a Firenze per la sua brutalità, e Pietro Caruso, un fascista violento di lunga fama, nominato questore della “città aperta” nei primi giorni di febbraio. Gli effetti si vedranno tra febbraio e marzo quando l’organizzazione clandestina azionista viene colpita nei vertici con l’utilizzo diffuso di traditori ed infiltrati.” In una foto scattata a piazza san Giovanni in Laterano Marincola è quasi spaventato dallo scatto fotografico in pieno giorno che pure gli fa un amico. Eppure, dice Carlo Costa:

c’è un episodio importantissimo che accade a Roma, perché interrompe la simulazione di normalità dell’occupazione tedesca, sono i funerali di Albertelli e altri due professori uccisi alle ardeatine, Canalis e Gesmundo, fu un grande prova di forza degli studenti liceali e universitari romani e Marincola era tra loro.

Il partigiano

Sono tante le sponde toccate da Marincola nel suo cv da partigiano. Per Costa “il colpevole del lungo silenzio può essere stata la retorica con cui la storia della resistenza viene raccontata, il personaggio e la vicenda sono sfaccettati e contraddittori, è facile confinarlo in una dimensione vittimista, perché figlio della storia coloniale. La morte dopo il 25 aprile lo ha impoverito come figura nella memorialistica. La sua figura di combattente è iconizzata per via della pelle ma gli si fa un torto a tramandarla come un blocco unico”. C’è qualcosa che rimane inespresso tra le cautele della ricerca e la benevolenza della retorica? Chi segue Razza Partigiana dagli esordi ha messo alla prova anche luoghi comuni e facili accoglienze. Giorgio Marincola non “è uno che ha dato una mano” contro fascisti e tedeschi. Non è nemmeno “un intruso volenteroso”. Non è l’esule che ritorna in patria come i francesi in Normandia, non è un legionario dalla vita oscura, un veterano assoldato per ultimo, non è una truppa al seguito, come i polacchi a Montecassino. Pur giovanissimo la sua coscienza delle cose è alta: fa il partigiano mentre il padre soldato viene fatto prigioniero in Africa, esulta con i compagni del partito d’azione alla capitolazione di Gondar, l’ultima roccaforte italiana in Africa Orientale – tra l’altro, esiste anche una piazza Gondar.

Viene persino assoldato dall’intelligence inglese, chissà cosa ne avrebbe detto il padre. Gli attraversamenti continuano: l’arruolamento nella missione Bamon lo mette in contatto con Edgardo Sogno, personaggio della resistenza, anticomunista che passerà dal 25 aprile al golpe bianco. La scelta del neonato partito romano d’azione è una scelta minoritaria rispetto ai numeri delle brigate comuniste e alla memorialistica che ne seguirà. Nella guerriglia viterbese conosce gli sbandati dell’esercito dopo l’8 settembre. Poi come racconta la medaglia d’oro c’è la scelta reiterata di combattere, anche dopo la prigionia che si conclude con la fuga dei tedeschi dal campo: “Marincola disobbedisce, come agente inglese era tenuto ad andare in Svizzera ma il 30 aprile si aggrega in val di Fiemme tra i partigiani”. Una scelta del tutto personale su cui trarre automatismi è fuorviante, ma che racconta di un ragazzo sempre in prima linea, che non si risparmia mai. Non c’è nessun diario di aspirazioni e ambizioni, il laboratorio vero e proprio delle scelte è tutto vissuto, quel poco che la ricerca ha trovato è dovuto a testimonianze e alle carte militari, a cui si è poco abituati quanto ci si affida alla panacea del “morto per la libertà”. Anche la citazione solenne, altisonante di Marincola sulla resistenza, nell’episodio di Radio Baita, la finta radio clandestina di contro informazione messa su dai repubblichini, è incerta, anzi probabile sia una ricostruzione postuma di un amico, un accorato omaggio.

Comunque sia per Carlo Costa “la sua insistenza nel combattere anche dopo il campo di prigionia, così come l’arruolamento nella missione inglese, fa porre una domanda: pensava di non aver fatto abbastanza? In Marincola c’è fortemente l’aspetto militare della resistenza, e c’è altrettanto il riscatto delle istituzioni italiane. Come se Marincola dovesse dimostrare qualcosa più degli altri”.

Da oggi accanto ai nomi granitici della toponomastica delle stazioni metro della capitale ci sarà anche quello di Giorgio Marincola. Ripenso a quella via spelacchiata di Cesano, alla foto della famiglia di Casalbertone, a una ragazza costretta ad abbandonare quella che gli era stata garantita fosse la propria casa, e una madre rimasta senza figli. Spero che l’intestazione porti lettori al lavoro di Razza Partigiana così come a Timira. Perché c’è bisogno anche di capire quanto sia faticoso rimettere insieme i pezzi di un’Italia rimossa.