N el 1999, come tributo all’amico scomparso prematuramente qualche anno prima, Gianni Celati gira il documentario Il mondo di Luigi Ghirri, secondo dei tre titoli che compongono Cinema all’aperto. Per questo film Celati chiama a raccolta amici, parenti e intellettuali (tre categorie che si intrecciano) a ricordare il fotografo: parlano, conversano, siedono di fronte a fondali che sembrano fotografie di Ghirri e che sono, in effetti, i luoghi di Ghirri. Se le sue fotografie rispondevano al comandamento di osservare “il mondo in uno stato adolescenziale, rovesciare il motto dell’Ecclesiaste, perché non c’è niente di antico sotto il sole” (come ricorda il bellissimo libro di saggi di Ghirri riedito negli scorsi mesi da Quodlibet), nel documentario Celati evita l’inquadratura (troppo) fissa per evocare la pura contingenza, così le persone si muovono in piazza e le si vede proiettate sulla lastra bianca della camera oscura di Fontanellato o, nella scena sull’argine del Po a Gualtieri, le fotografie sono proiettate su lenzuola mosse dal vento.

Quelle immagini ghirriane, di solito così nitide, è come se venissero esposte all’aria aperta, alle intemperie, al vento che potrebbe spazzarle via: una volta Celati aveva scritto che “quanto si vede oggi è un’apparizione di grazia, in mezzo a centomila sprofondamenti” e così il ricordo dell’amico viene affidato a parole che una volta pronunciate svaniscono nel silenzio dell’aria, si confondono con la rifrazione della luce, sprofondano nel buio e non compongono un ritratto ordinato, solido a cui possiamo tornare. Il mondo di Luigi Ghirri è un film fatto di queste apparizioni di grazia, di ricordi, memorie, aneddoti su un amico: tutte le cose non possono che inabissarsi, ma prima, almeno per un attimo le abbiamo intraviste, siamo stati in loro compagnia.

“Quando un uomo muore porta con sé le apparizioni venute a lui fin dall’infanzia, lasciando gli altri a fiutare il buco dove ogni cosa scompare,” annotava Celati il 2 giugno del 1983 in Verso la foce. Scriveva “le cose navigano nella luce, escono dal vuoto per aver luogo ai nostri occhi. Noi siamo implicati nel loro apparire e scomparire, quasi fossimo qui solo per questo. Il mondo esterno ha bisogno che lo osserviamo e raccontiamo per avere esistenza”. Celati è stato qui, su questo mondo, insieme a noi, per questo: per osservare con animo imparziale l’apparizione e la grazia delle cose e poi lasciarle andare per sempre. Se ne è andato nella notte tra il 2 e il 3 gennaio del 2022, avendo raccontato il mondo, avendo reso visibili i terzi paesaggi della provincia italiana, la lunarità dei personaggi che la abitano e insieme la qualsiasità umile del mondo così-come-è, fuori dalle grandi vedute da cartolina; se ne è andato lasciandoci qui a fiutare il buco dove ogni cosa scompare, la sua visione unica del mondo, le apparizioni collezionate dall’infanzia, ma anche avendoci mostrato con la sua pratica questo camminare per i terreni incerti e paludosi del mondo (Nunzia Palmieri scrive che Celati usa la parola mondo perché “nella sua visione e scrittura si oppone all’idea di realtà”, il mondo è quello che sta fuori, con i costumi, le abitudini, commercio con gli altri in quanto scambio di percezioni).

Terreni incerti su cui Celati sapeva camminare nonostante i bradisismi, le luci fioche e le nebbie fitte delle esplorazioni lungo la via Emilia e il Po, che, non importa quanto piatto sia il paesaggio della pianura, rendono l’andamento sempre incerto, prossimo all’errore, troppo esposto – all’aria, al rischio di incespicare, di perdersi. Aveva paragonato l’attività di narratore al rabdomante, “che segue le vibrazioni del suo bacchetto per scoprire dov’è l’acqua”, ma il narratore è anche colui che raccoglie le storie, così anche Verso la foce “non è letteratura, è un reportage sulla visione che abbiamo dei posti. Era un’altra raccolta di roba sparsa trovata per strada e annotata, come i sogni”.

Una volta Celati aveva scritto che “quanto si vede oggi è un’apparizione di grazia, in mezzo a centomila sprofondamenti”.

Se c’è un insegnamento che si può trarre da uno scrittore che non voleva insegnare, ma imparare, vivere esposto alle cose e all’incerto, è proprio questo aprirsi all’alea, all’erranza, osservare il mondo mentre accade e dare testimonianza del carattere effimero delle cose. A guidare la sua scrittura è stata l’estatica, la definizione di Heidegger ripresa da Celati, cioè “lo sporgersi continuamente fuori di sé, […] perciò siamo sempre con gli altri, sempre orientati verso gli altri, e non per obbligo, ma per quell’incantamento che ci attira verso gli altri, come un obbligo senza obbligo”, una specie di leggerezza o ingenuità, uno stato di grazia, di generosità a perdere, perché non si può fare altrimenti che avanzare, provare a orientarsi con l’orizzonte fin quando è possibile, seguire un estro, dire il mondo come presi da un’euforia o dal timore che tutto questo scompaia: “contro il cielo su un argine papaveri mossi dal vento e un cielo così cupo, così pesante. Tutto questo mi dà voglia di scrivere, come se le parole seguissero qualcosa che è fuori di me”.

Verso la foce è forse il più terminale dei suoi lavori, un libro sulla perdita dell’orientamento, in cui la scrittura arriva sempre alla fine, come atto conclusivo di testimonianza di una risintonizzazione con lo spazio esteriore, di cui Celati si chiede l’utilità, se la scrittura riesca ad essere aperta a sufficienza da tenere dentro il mondo. Bisognerebbe lasciare intravedere le cose o mostrarle, come mostra senza definire certa fotografia, almeno quella dei suoi amici e sodali di Viaggio in Italia.

“A momenti la voglia di scrivere mi passa, ho l’impressione che sia inutile annotare ciò che vedo, perché questa è una finzione come le altre,” scrive. “Ma poi mi vengono in mente quelli che sistemano tutto con la loro saputezza, credono solo a ciò che hanno letto nei loro libri e giornali, e trattano tutto questo mondo con sufficienza perché odiano sentirsi smarriti, esposti alla casualità delle apparenze. Se hai la sensazione di capire tutto, passa la voglia di osservare.”

E se la scrittura è osservazione, bisogna accettare di non sapere cosa accadrà, lasciarsi guidare, sembra suggerire Celati, esporsi alla possibilità di non riuscire a dire tutto o di farlo male, di avvicinarsi alla cosa senza mai sfiorarla, non accettare “un cumulo di frasi fatte, come farebbe un santino in un’altra superstizione”. Celebrare l’insostanziale e il vuoto, le briciole di mondo che riusciamo a tenere per noi: “io credo di aver sempre seguito la via dell’errore, che è anche la via delle fantasticherie, perché fantasticando di gusto non si può seguire la via dritta della volontà pragmatica”.

La via della fantasticheria e dell’errore però non è per tutti, è appunto uno stato di grazia, di mania, persino, impossibile da mantenere se non si ha l’inconsapevolezza del matto che non sa dove andare eppure va o la pazienza da monaco che accetta il mistero del mondo. “La fluttuazione dell’aria è una grande disfazione continua che si può anche vedere con gli occhi, vedendo come la luce confonde le cose più che illuminarle,” dice Emanuele Menini, il bizzarro dipintore di insegne che Celati incontra in una delle Quattro novelle sulle apparenze, ed è per quello che le persone vogliono vivere in spazi ordinati, dove non ci siano ombre, né luci tremolanti, per questo le finestre delle case restano sempre chiuse, perché “i corpi nella luce sentono il loro isolamento, e vorrebbero scappare via come lepri. Ma scappare dove? Vengo al punto: tu prova a guardare l’orizzonte, e poi dimmi se col tremore addosso uno può pensare all’orizzonte […] ogni cosa presente, se rimani immobile lo vedi subito cos’è… un niente nella luce, un niente che viene alla luce. Per quello nessuno sopporta l’immobilità, vogliono sempre muoversi, e tutti si infuriano se qualcosa li blocca.”

Nelle sue peregrinazioni lungo la via Emilia, Celati vede case senza aperture verso l’esterno, persone che corrono al loro interno come a mettersi in salvo, automobilisti che suonano il clacson, spasimando solo per il fatto di essere immobili. In una delle storie di Narratori delle pianura, Il ritorno del viaggiatore, Celati vede comparire il cartello DIVIETO DI SOSTA AI NOMADI e sembra dire questo, che non c’è più posto per chi vuole vagare, nel senso di di-vagare, di avere visioni. In un saggio contenuto in Viaggio in Italia con 20 fotografi, venti anni dopo, Celati riporta le parole di Gilles Deleuze, dice che “l’intollerabile non è più una grande ingiustizia, ma è lo stato permanente di una banalità quotidiana”. Il tema decisivo di Deleuze per Celati è quello della “banalità quotidiana, come una palude che paralizza il pensiero”, banalità “intesa come il lato insipido della vita, rimediabile con le vacanze, i prodigi della tecnica e gli acquisti in funzione anti-angoscia. Ed è come se si dovesse sempre essere sedotti da offerte di immagini che ci facciano dimenticare l’intollerabilità della vita o la semplice noia della vita”.

“Forse l’unica cosa da capire è quanto siamo estranei e inadatti alla ‘vita piena di pena’ che è l’unica che c’è (calamità, dolore, morte),” scrive in Verso la foce, e lo dice a malincuore, non con superiorità o sdegno. “E come tutto lavori a dismemorarci, ci aiuti a mettere degli argini, per poter dire che ‘ha i suoi lati buoni’, per mettere i nanetti di Walt Disney davanti alla porta; insomma per dire e mostrare sempre e dovunque che è una cosa tutta diversa da quello che è”.

Nella mostra su Steinberg in Triennale a Milano c’è una lettera che Cesare Zavattini gli aveva scritto il 14 giugno del 1966; è una lettera emozionata in cui Zavattini scrive, con un po’ di imbarazzo, “sono incantato perché c’è anche fra di noi una certa affinità di fondo”, e poi continua: “la verità è che ogni volta che si esce convinti e commossi da un un incontro, è sempre una complessa e misteriosa operazione autobiografica, una specie di cibernetica del nostro possibile”. Zavattini è stato uno dei grandi maestri di Celati, una delle influenze più profonde del suo pensiero e della sua narrazione, intesa come raccolta di storie, e da lui prende l’idea che ogni ogni forma di espressione, cinematografica, fotografica o letteraria, vada pensata come un incontro.

L’argine all’isolamento, alla vita piena di pena, non sono i nanetti di Walt Disney, né la chiusura, né la luce al neon o i luoghi che diventano tutti uguali, lottizzati, o le case geometrili come sogno borghese, ma gli incontri; Celati sembra aver compreso a fondo la cibernetica del nostro possibile, non solo per i suoi rapporti con Ghirri o con gli altri scrittori e intellettuali, ma anche con lo spazio esterno, con il paesaggio. “L’incontro con i luoghi è sempre l’imprevedibile che ci attira verso qualcosa che non sappiamo, a cui non sappiamo dare un nome,” scriveva, parlando di Zavattini.

Verso la foce è forse il più terminale dei suoi lavori, un libro sulla perdita dell’orientamento, in cui la scrittura arriva sempre alla fine, come atto conclusivo di testimonianza di una risintonizzazione con lo spazio esteriore.

Solo questo ci porta fuori da noi, verso l’altrove, la foce dove tutto si mescola e l’aria, il fiume, il mare, il paesaggio diventano apparizione e inabissamento continuo, spazi in cui è impossibile dire le cose, definirle: “anche Ghirri parlava spesso della chiusura in sé del paesaggio,” spiega Celati, “ripeteva che per cercare di bloccarne la sparizione, per uscire dall’incombente tenebra schizoide che accompagna la perdita di contatto con l’esterno, era necessario dislocare lo sguardo”, cioè imparare a vedere di nuovo, per la prima volta, che è quello che Celati ha continuato a fare per sé, come un Don Chisciotte o un Pinocchio – due dei suoi miti letterari – andando verso l’ignoto, la vita come un romanzo picaresco.

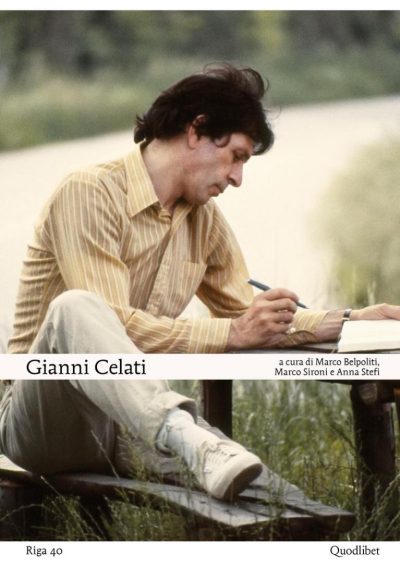

Gianni Celati è questa immagine: un uomo esposto all’incerto e alle intemperie, come nelle fotografie messe in copertina ai due numeri di Riga a lui dedicati; nella prima è seduto sul ciglio di una strada nella posizione di chi è intento a scrivere, accanto a una Renault 4 verde chiaro, in mezzo alle erbe spontanee, quelle che crescono imperterrite e invadono l’ordine dei rettilinei, nell’altra è vestito di chiaro seduto di traverso su una panchina in mezzo a un prato incolto, che abbraccia e soffoca quel manufatto umano e sembra arrampicarsi anche su di lui. “Ogni volta è una sorpresa,” scrive. “Scopri di non sapere niente di preciso sul mondo esterno. Allora viene la voglia di scusarsi con tutti: scusate la nostra presunzione, scusate i nostri discorsi, scusateci di aver creduto che voi siate un pugno di mosche su cui sputare le nostre sentenze. Scusate, scusate, noi siamo inetti e smemorati, e neanche tanto furbi abbastanza da restare a casa, tacere e non muoverci, fare come gli alberi.”

Questa sparizione graduale di sé provoca una certa euforia, dà la misura della propria insignificanza: Celati diceva che “c’è una specie di felicità là fuori in quelle linee di terra che vanno dovunque senza ondulazioni”, che “camminando la linea dell’orizzonte ti dice sempre che sei disperso in un punto qualsiasi sulla linea della terra, come le cose che si vedono in distanza”, ma con la serena accettazione che la qualsiasità del mondo comprende anche noi, che siamo il paesaggio, che ne condividiamo l’intimità, diventiamo complici, anche quello con il mondo là fuori è un incontro.

Celati diceva che le parole non definiscono niente, ma sono come richiami, “chiamano qualcosa perché resti con noi …lasciandoci qui incapaci di riconoscere una traccia per orientarci”: come ne Il mondo di Ghirri, per ricordare Celati, per tenere con noi la sua apparizione ancora un po’, serve un ritratto fatto di richiami, indicazioni incerte, di ricordi esposti all’aria di immensi spazi esterni, a tutte le intemperie, certi che tutto non può che finire, ma che per un attimo è stato qui e quindi provare a raccontarlo, a condividerlo, prima del buio. Celati ha scritto l’accettazione del vuoto del mondo, perché è quella resa – quella resa lì, la retrocessione dell’io – che permette al mondo di manifestarsi, di aprirsi e venirgli incontro. Ogni fenomeno è in sé sereno, scrive alla fine di Verso la foce; forse anche la morte.

Se adesso cominciasse a piovere ti bagneresti, se questa notte farà freddo la tua gola ne soffrirà, se torni indietro a piedi nel buio dovrai farti coraggio, se continui a vagare sarai sempre più sfatto. Ogni fenomeno è in sé sereno. Chiama le cose perché restino con te fino all’ultimo.