I l senso che la propria generazione sia in qualche modo eccezionale, portatrice di un destino epocale, è probabilmente un tratto caratteristico del modo di vedere le cose a una certa età. Qualcuno potrebbe addurre buone motivazioni per sostenere che quelli nati negli ultimi due decenni abbiano titoli maggiori, rispetto a chi è venuto prima, per avanzare questa pretesa. Lo sostiene per esempio uno dei ragazzi intervistati in Futura, bel film documentario di Pietro Marcello, Alice Rohrwacher e Francesco Munzi, sorta di Comizi d’amore sul tema del futuro visto dai giovani, attualmente in cartellone su Mubi. La nostra generazione, dice il ragazzo intervistato, sta vivendo un’accelerazione del progresso tecnologico unica nella storia, perciò siamo diversi da tutti gli altri e per questo domandiamo agli adulti di fare uno sforzo maggiore per capirci.

L’ultimo romanzo di Francesco Pecoraro mi ha portato a ragionare su questa domanda. Solo vera è l’Estate narra la quotidianità ordinaria di un trio di amici tra venerdì 20 e sabato 21 luglio del 2001, gli stessi giorni in cui a Genova si svolgeva la manifestazione contro il G8.

Il summit genovese (tra l’altro molto presente anche in Futura), la violenza di Stato, la morte di Carlo Giuliani restano sullo sfondo di queste due giornate che si consumano tra la capitale e il litorale laziale. Pur dichiarandosi tutti di sinistra nessuno dei tre protagonisti, che sono romani, e più precisamente “privilegiati di Roma Nord, borgheselli che cercavano di ricomporre contraddizioni insanabili”, ha pensato di andare a Genova. Il loro orientamento politico è per lo più determinato dal fatto di avere frequentato il Mamiani, tipico liceo della borghesia progressista romana. Iscrivendosi all’università le passioni politiche si sono assopite. Laureati, cercano di dare un senso, soprattutto professionale, alle loro vite: uno fa o cerca di fare il grafico/artista, l’altro il ricercatore in filosofia, il terzo il meccanico di biciclette:

Vanno verso un futuro non-progettabile, difficilmente gestibile, che li affascina e contro cui provano rancore, perché li trascina violentemente con sé senza dargli il tempo di capire, di organizzarsi, di prendere fiato, di guardarsi intorno (…). Il presente sfugge al giudizio, si procede incerti come su una lastra di ghiaccio.

A Genova invece c’è andata Biba, quarto personaggio del romanzo e centro del triangolo amicale e sessuale composto dai tre maschi. Biba veste il ruolo della donna fatale, ingenua e astuta allo stesso tempo, imprevedibile.

Il terzo romanzo di Pecoraro, più snello e in un certo senso più classico dei precedenti – quasi unità di tempo luogo e azione, poche cesure narrative, introspezione psicologica con focus che passa alternativamente da un personaggio all’altro – ci consegna l’immagine di un tarda gioventù nata negli anni settanta alla svolta – se non epocale, comunque storicamente discriminante – del 2001, e dei loro trent’anni.

La gioventù è vecchia e per quanto la tecnologia possa avere galoppato in questi ultimi decenni siamo ancora dentro la stessa storia.

Il carattere “borghesello” dei personaggi non fa che evidenziarne la normalità. Non sono poveri ma neppure ricconi, è gente di famiglia benestante, con proprietà immobiliari e lavori precari poco remunerati. Rappresentano una buona porzione dell’Italia. L’idea di Pecoraro è credo quella di darci una rappresentazione realistica di questa umanità che corrisponde a quella di suoi figli immaginari, o forse reali.

La cosa strana è che l’autore, o il narratore (bisognerebbe fare la distinzione ma nel caso in questione risulta particolarmente difficile), non si preoccupa di prestare, anche smaccatamente, le proprie opinioni e persino la propria voce ai tre ragazzi. Da questo punto di vista il realismo salta, e ci ritroviamo in quel campo magnetico dell’io che sprigionano autori egotici come Walter Siti e lo stesso Pecoraro, due scrittori che hanno molto in comune.

I tre ragazzi sono insomma un po’ strattonati tra una proiezione tripartita dell’autore/narratore e una rappresentazione socioculturale della loro generazione. Il primo aspetto è connotato dalla fluidità degli indiretti liberi, il secondo dal modo in cui i tre sono chiamati in maniera ricorrente come una sola persona, utilizzando l’acronimo GEF formato dalle iniziali dei loro nomi di battesimo.

Quando il narratore ci dice che “i no- global erano a loro insaputa intrisi di consenso, perché mancavano di un’ideologia unitaria e cioè, a loro volta, non avevano un costrutto robusto, fatto di odio, di analisi razionale, di opportuna menzogna, di una forte capacità di replicazione nelle menti degli esposti alla sua influenza, vale a dire degli umani giovani”, è chiaramente Pecoraro a parlare. Allo stesso tempo molte di queste opinioni intellettuali vengono prese in carico da GEF, o da una parte di esso senza troppi scrupoli di verosimiglianza.

La diagnosi che il narratore e i personaggi stessi ci offrono di questa generazione è quella non particolarmente lusinghiera ma neppure facilmente discutibile di “creature allevate nel berlusconismo degli anni Ottanta”, le cui inclinazioni politiche contestatarie hanno più a che fare con un certo conformismo giovanilistico che con reali motivazione sociali ed economiche sicché, crescendo, se ne vanno sfumando in un ulteriore conformismo meno virulento, più disincantato e vagamente depresso.

Come sempre nei romanzi di Pecoraro uno dei protagonisti, se non il vero protagonista del libro, è la città.

E però, curiosamente, questa gioventù plagiata dal consenso e dal potere che la società di massa inevitabilmente inculca in ognuno per il semplice fatto di starci dentro e goderne i vantaggi, questa gioventù che è “di sinistra” ma pronta a ritirarsi nel proprio guscio appena superata una certa soglia di età e di reddito, è molto simile a quella che interpretano i personaggi dei precedenti romanzi di Pecoraro.

L’atteggiamento di Biba a Genova davanti agli scontri è analogo a quello del protagonista de La vita in tempo di pace quando si ritrova a Valle Giulia nel marzo del ’68; il disincanto dei trentenni rispetto ai loro sedici echeggia quello del sessantenne de Lo stradone. Ciò nondimeno i tre giovani di Pecoraro sono credibili, in qualche modo sono pienamente realistici, molto più realistici della maggior parte dei giovani che vediamo raccontati da coetanei. Pecoraro rende benissimo il cazzeggio, gli scambi, le battute, l’ironia, i falsetti e le parodie, l’intimità, i desideri, la confusione: sa porsi alla loro altezza. I GEF non sono marionette o case studies, e perciò questo romanzo è riuscito, oltre che per il gusto che si prova a risentire la voce di uno scrittore prezioso, almeno per chi ama la voce di questo scrittore.

Il libro di Pecoraro intercetta una condizione spirituale che accomuna una certa categoria demografica, i giovani, che in qualche modo – è questa, mi sembra, una tesi implicita del romanzo – non è così cambiata dal sessantotto a oggi. La gioventù è vecchia e per quanto la tecnologia possa avere galoppato in questi ultimi decenni siamo ancora dentro la stessa storia, o Storia, dei rapporti generazionali. Ed è forse per questo che un settantenne particolarmente empatico o “giovanile” può riuscire a cogliere degli accenti, delle sfumature così vere al di là e al di qua della sociologia che distilla nel suo romanzo. È lo “spirito interiore” di un’epoca tardonovecentesca alla quale, anche guardando a quello che sta succedendo nel mondo, ancora ci troviamo profondamente legati e che i giovani (italiani), come tutti ma forse in maniera più evidente e sofferta, non possono non incarnare.

E doveroso aggiungere che come sempre nei romanzi di Pecoraro uno dei protagonisti, se non il vero protagonista del libro, è la città: “il corpo viscoso della metropoli”. Viene il sospetto, leggendo questo autore, che la storia narrata sia un pretesto per celebrare la grandezza e la miseria di Roma, dove si declina in chiave capitolina la tendenza tutta italiana all’autodenigrazione feroce che Pecoraro è capace di elevare a valore artistico. I GEF sono figli di un tempo lungo, attardato e globale, ma prima ancora “sono figli di questo torvo zuppone socio-edilizio”.

Roma è città ferma, dove i patrimoni, piccoli e medi, si conservano a lungo senza aumentare o diminuire troppo per mancanza di investimenti di rischio. I soldi finiscono in buoni del tesoro a basso rendimento, oppure sussistono sotto forma di case, appartamenti, intere palazzine. La città sotto-sotto è ricca. Non tutta la città, ma le sue aree centrali, i quartieri a nord e a ovest, le fasce intermedie novecentesche e le vaste chiazze di devastazione palazzinesca che si espandono un po’ ovunque, sono di una statica placida silenziosa stupida stabile agiatezza. Che non si vede perché non ama l’esibizione e spende con atavica prudenza: la berlina tedesca di media cilindrata, la casa a Santa Marinella, il piccolo intervento in clinica, ogni tanto un viaggio, una vacanza esotica, una settimana a sciare, sovente al ristorante, talvolta al cinema, quasi mai a teatro. E poi i costi segreti del vizio che striscia sotto la pelle della città, in ogni direzione: prostituzione, gioco d’azzardo, droga.

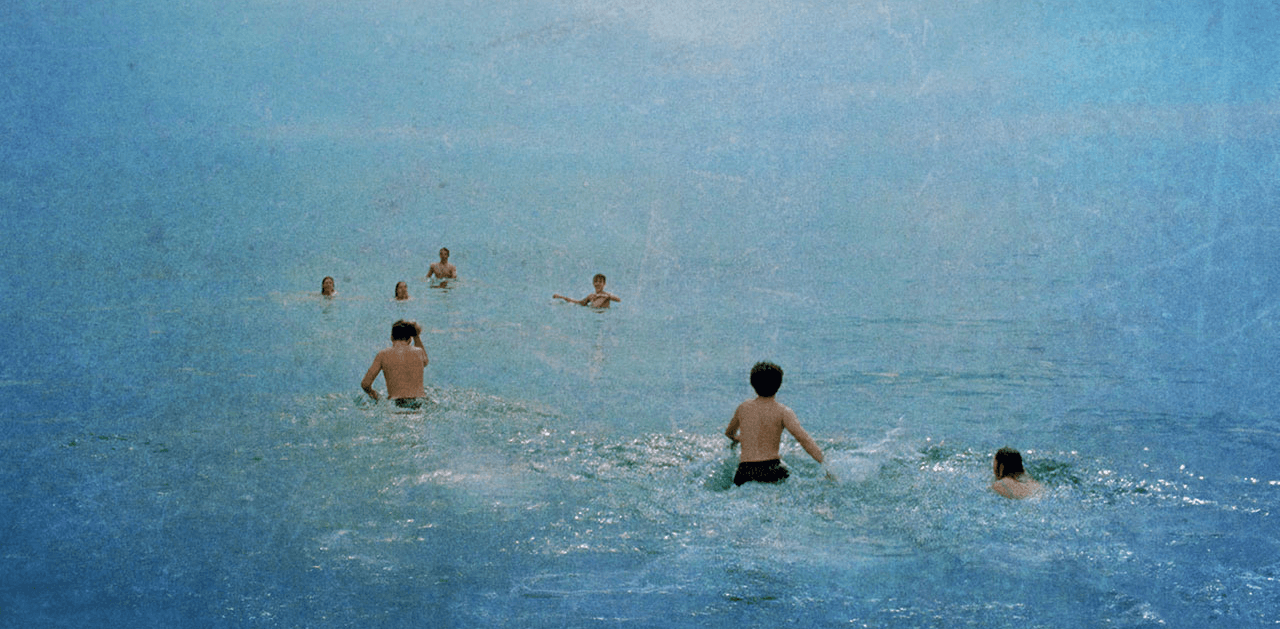

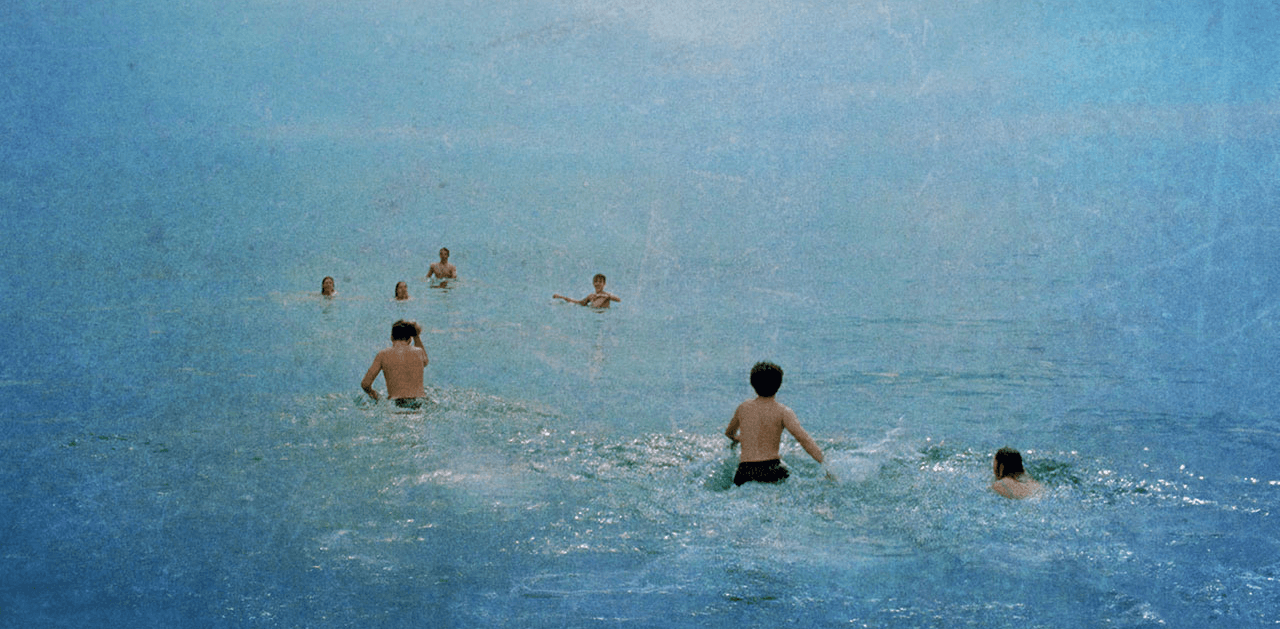

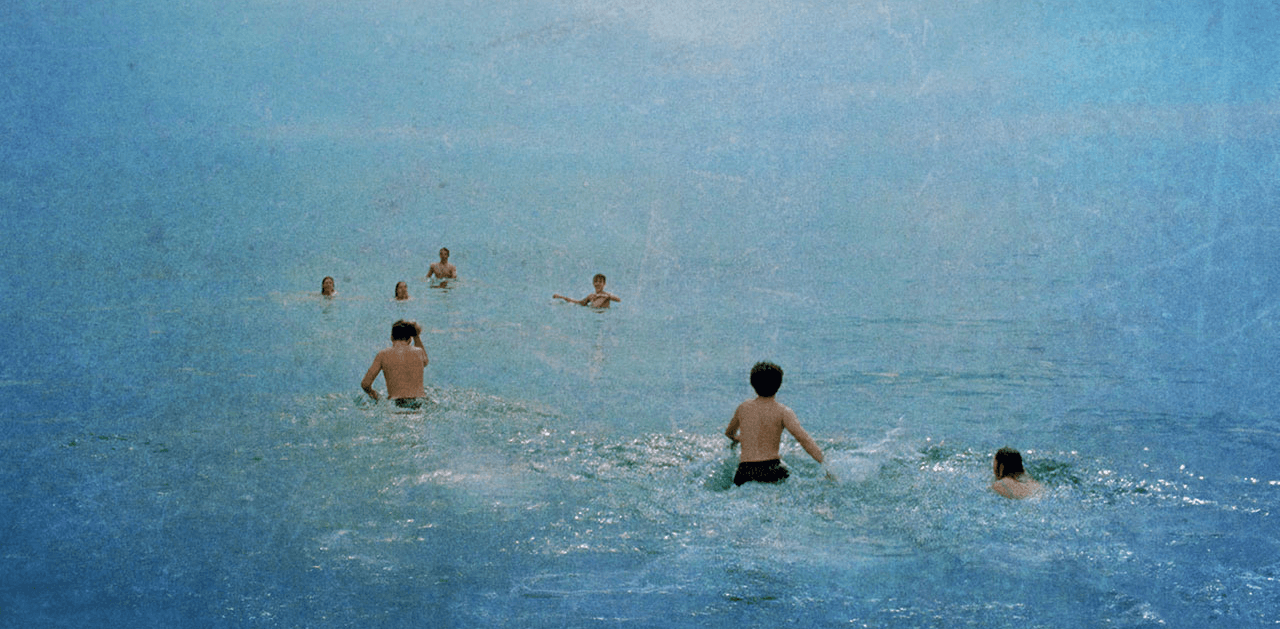

Soltanto il mare e l’eponima estate sembrano in grado di rappresentare un contraltare dell’Urbe, una compensazione al deludente dato storico e umano che nutre la città e la scrittura di Pecoraro: “una specie di sogno utopico, una vita alternativa che non si realizza mai e che consiste essenzialmente in Stare-Sulla-Riva-Per-Sempre”. Il Mediterraneo è il luogo in cui il pessimismo si concede una tregua e la cattiva coscienza si placa concedendo infine un miracoloso, infantile, ritorno all’innocenza.