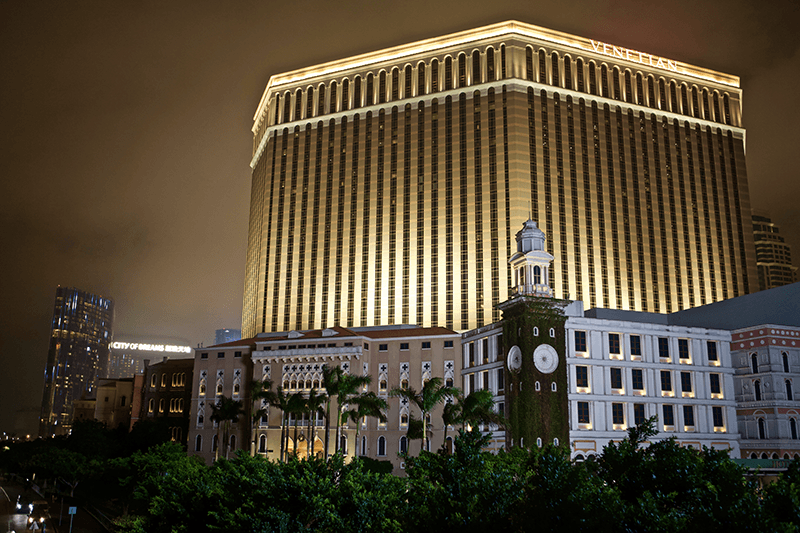

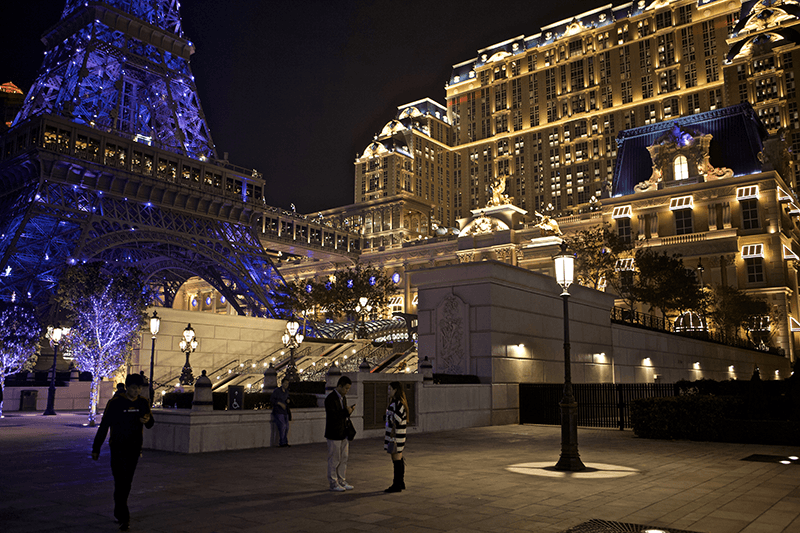

I l cielo è giallo zolfo, poi violetto, poi rosa antico, una prova colore interminabile: come si può trovare uno sfondo naturale allo skyline dei casinò di Macao? Il campanile di San Marco si specchia sulla laguna nera del Venetian, più dietro spuntano la Torre Eiffel del Parisian e l’insegna City of Dreams, il Galaxy è la città d’oro che giganteggia all’orizzonte di una fiaba. Arrivo camminando dalla rua do Regedor, tra banchi di carne dolce, pinne di squalo, pasticcini al sesamo, pasteis de nata e palazzi portoghesi ridipinti con murales simili a fumetti manga. Per orientarsi a Macao, la ex-colonia che oggi fa da anticamera alla Cina popolare, bisogna sospendere la reazione estetica che ovunque vede il kitsch – perché il pupazzo di un teletubbie fa da usciere all’antico Palazzo del Governo? –, bisogna rinnegare distinzioni di valore tutte europee tra passato e presente, imparare a vedere l’armonia tra un tempio confuciano fumante d’incenso e un grattacielo a forma di corona di piume. Insomma bisogna disorientarsi, e poi si è pronti per entrare nei casinò, tra i capitelli di marmo, i soffitti affrescati, le statue di giada, i ristoranti e i tavoli da gioco, che producono e consumano sogni a ciclo ininterrotto come enormi cervelli addormentati.

“Un paesaggio di desideri realizzati, e quindi di disciplinata follia”: così Lawrence Osborne definisce questi interni nel suo La ballata di un piccolo giocatore (2014), un libro perfetto e abbagliante, che da mesi oscura qualsiasi altra narrazione mi capiti di leggere, ed è anche una delle guide in questo mio viaggio dalla Cina a Bangkok, al cui termine cercherò d’incontrare l’autore.

Nel romanzo di Osborne, Macao gira intorno a un inglese di mezza età, letteralmente scappato dall’Europa e venuto qui a spendere i suoi soldi rubati. Indossa abiti eleganti, gioca con “guanti gialli di capretto” e si fa chiamare Lord Doyle. Macao gli appare come “un mondo fatto per noi fantasmi allucinati, noi ombre affamate, straniere, sfinite”, dove il “noi” si riferisce agli occidentali – in cantonese gwai lo, stranieri, ma letteralmente: “uomini fantasma” – che vengono qui a cercare un’altra vita, figure esemplari di smarrimento globale e nostalgia di un benessere perduto.

Seguo il percorso del libro entrando nel Lisboa, il più vecchio casinò di Macao (che risale agli anni ’60). Qui nelle prime pagine incontriamo Doyle che va a sedersi tra gli altri giocatori compulsivi ai tavoli di baccarat, un gioco di carte in cui il caso è padrone, e incontra una giovane prostituta, Dao-Ming, che lo segue in camera. “Attraverso un atrio. Vasi rossi dentro teche, Confucio e ragazze nude smerigliati sopra. In una sala privata che intravedo per un momento, due giocatori cinesi fanno una puntata da cento dollari di Hong Kong al minuto, ma esibendo una letargia e un’indifferenza da maschio alfa. Uno di loro fuma un enorme sigaro; la scatola di avana in omaggio è aperta sul tavolo. Scrolla la cenere in una conchiglia di metallo che richiama le riproduzioni dozzinali del Botticelli incassate nelle pareti azzurre. Le mani iniziano a sudarmi nei guanti che indosso sempre nelle sale da gioco. L’odore che mi si increspa dentro il naso è quello di esseri umani con il pensiero fisso sulla loro sfortuna, grondanti quanto me per via dei ventilatori rotti”.

Doyle non gioca per vincere, anzi ama perdere, ma deve badare al bilancio per continuare a pagarsi la sua fuga dalla realtà europea. Era avvocato, figlio di un distributore di aspirapolveri, e ha messo fine a questa vita derubando una vedova con un raggiro. Si ritrova solo e ricercato per scappare da quella che descrive come una condizione di prigionia: “Macao non poteva essere peggio, riflettei, del carcere dove già vivevo”.

Sfilando tra le sale del Lisboa scatto delle foto e presto vengo circondato dal personale che mi copre l’obiettivo. Si tratta certo della privacy dei giocatori che vengono qui dalla Cina popolare. I loro volti m’ipnotizzano: stravaccati, abulici, distratti. Intorno ai tavoli per le puntate forti gli spettatori – occidentali in felpa e giovani cinesi in tiro, anche loro tutt’altro che eccitati – fissano i volti tristi dei giocatori che piazzano le fiches. Assisto a una puntata da 10.000 dollari di Hong Kong. Il croupier impassibile scopre le carte, ritira a sé le fiches e indica col palmo aperto il tavolo per le giocate, guardando altrove. Di nuovo mi raggiungono quelli della sicurezza: “no photo”. Comincia una specie di inseguimento sulle scale mobili, alla fine mi controllano le foto, fingo di cancellare, guardo le telecamere onnipresenti e mi chiedo se sapranno dell’intruso negli altri casinò.

Doyle alza le puntate e la direzione gli manda un comitato di benvenuto, e lui ordina acqua con ghiaccio, mentre crede di ricordare qualcosa del suo passato osservando i falsi dipinti d’epoca.

Nell’attesa guardai i quadri equestri inglesi alle pareti e gli alari del camino. Mi ricordarono una stanza vera che avevo visto in Inghilterra: una sala di una grande dimora di campagna in cui ero stato una volta, forse una dimora famosa. Mi sforzai di riconoscere quelle lunghe facce aquiline di nobili morti da un pezzo, con lineamenti europoidi impercettibilmente distorti da falsari che ne avevano poca dimestichezza. Poteva esserci quella del vero Lord Doyle, per quel che ne sapevo. Mi chiesi se esisteva davvero, o se tanti anni prima avevo scelto il mio nome macaense grazie a una fortunata ispirazione. Mi pareva, in realtà, di averlo letto su un giornale; doveva essersi fissato nel mio inconscio. O forse ero stato in una casa dove era stato menzionato o raffigurato un Lord Doyle. Non me lo ricordavo più.

Uno dei leit motiv della Ballata – come di altri romanzi di Osborne – è l’accurata descrizione dell’appetito e dei pasti del protagonista. Il tema torna in modo insistente, smisurato, grottesco, finché non risuona come un drammatico tema del destino. I pasti iniziano al famoso ristorante Galera, dove Doyle ordina “una bottiglia di Kweichow Moutai del ’27, un liquore di sorgo che dicono sia la bevanda cinese più cara mai prodotta. Costava 47.500 dollari di Hong Kong”. Lo consuma con tortini di granchi gialli e verdi.

Dopo un po’ apparve una zuppa di funghi, in cui si combinavano mandorle, frutti di bosco, fiori di ginestrone viola e pezzetti di timo fiorito. Sul soffitto apparvero le stelle – luccicavano come nel cielo notturno – e bevvi allegramente, poi rimasi a pensare davanti a un caffè lungo con dolcetti.

Nei pasti di Doyle a Macao, per lo più notturni come quelli di un vampiro, vedremo susseguirsi: bacalhau assado innaffiato di Periquita; ostriche, anelli di cipolla, dim sum a base di frutti di mare, sardine, grappa e crème-caramel; tè oolong con biscotti allo zenzero, pancakes con frutta e yogurt; ricci con vino di riso; bistecche, noodles tirati con il bambù, pollo al sale hakka, pancia di maiale con verdure, anatra ripiena di riso, linguine alle vongole; tofu ngiong, fettine di maiale con senape indiana, capesante e anatra all’arancia. L’acme di questa serie culinaria è la proposta di un ricco giocatore che gli propone di provare il pangolino, “fritto o bollito con salsa di prugne”.

A proposito di questi pasti, a un certo punto Doyle si ricorda del lusso che mensilmente i genitori si concedevano in un ristorante francese. Il suo gesto di ordinare è la ripetizione compulsiva di questo rituale del ristorante costoso, conquistato dai genitori con grandi sacrifici. Così Doyle appena vince va a ordinare da mangiare, ma più vince e più la sua fame non passa, giorno e notte, e comincia a sentirsi male.

Ordino tortini alla crema e doppio espresso a uno dei ristoranti del Venetian e penso che Osborne nel suo romanzo “cinese” ha saputo cogliere un tema – il cibo – che ricorre ovunque e con la medesima ossessività nella letteratura cinese del Novecento, dominata dalla figura dell’orfano affamato. Se Osborne parte dalla nostalgia borghese per un benessere perduto dei padri, qui il punto di partenza è la fame atavica dell’epoca del “grande balzo in avanti” e della rivoluzione culturale, in cui la carestia e la fame accompagnarono un processo di autodistruzione che coinvolse tutta la Cina, comportando la persecuzione di intellettuali e borghesi per mano delle Guardie rosse.

Per i protagonisti di molti romanzi cinesi che raccontano di quegli anni la scomparsa della società contadina e l’arricchimento del paese coincidono con la consumazione di pasti eccezionali, che assume toni favolosi e a tratti malsani, e la scorpacciata precede sempre il bilancio sul passato.

I quarantuno colpi (2003) di Mo Yan ruota intorno alla produzione di carne nel “paesino mattatoio” in cui è cresciuto Luo Xiaotong, il narratore che si rifugia da un monaco buddhista per raccontare la propria vita. Nella narrazione comica e violenta risaltano le imprese di Xiaotong per procurarsi un assaggio di carne lungamente desiderato: nei ricordi d’infanzia appaiono rari e preziosi avanzi di lavorazione della carne, surrogati di un’abbuffata che Xiaotong conquisterà con mezzi quasi sovrannaturali, vantandosi di saper comunicare telepaticamente con i pezzi di carne. Ecco i pensieri di Xiatong che, dopo la fuga di suo padre, si trova vicino alla mamma:

Notai una scatola di zinco sul portabagli della sua bicicletta. Unta di grasso, mandava un odore che mi fece venire l’acquolina in bocca. Il mio olfatto potente ne intuì subito il contenuto: testa di maiale in salsa di soia e bollito di frattaglie. Nel mio cervello fluttuarono le immagini dipinte a colori vivaci di musi di maiale e zampetti stufati e le sagome serpeggianti di budella bollite e, senza volerlo, deglutii. L’enormità di ciò che era accaduto in famiglia quella mattina non mi aveva tolto l’appetito, anzi aveva acuito la mia fame. Grande è il cielo e grande è la terra, ma mai tanto quanto la bocca di Luo Xiaotong; caro mi è il padre e cara la madre, ma mai quanto la carne!

Una storia simile si trova in Fratelli, di Yu Hua (2005), altro racconto rabelaisiano di una coppia d’orfani che crescono nella miseria del Dopoguerra, subiscono e assistono a atroci angherie, ma infine si arricchiscono. L’appetito e le mangiate sono onnipresenti: dalle Guardie rosse che, per riposarsi durante il pestaggio di un insegnante, “ordinarono latte di soia con frittelle youtiao e mantou”, alle peripezie del piccolo Li Testapelata e di suo fratello, rimasti soli e costretti a mangiare riso al sale e a bere salsa di soia, per poi versare lacrime di gioia di fronte alle caramelle mou o affinare l’ingegno per conquistarsi un piatto di spaghetti “ai tre sapori”. In quale letteratura, del resto, si trova un cielo così descritto?

Guardò le foglie sugli alberi che frusciavano al vento e i suoi alluci scaldati dai raggi abbaglianti del sole. Quanto sarebbe stato bello se i raggi fossero stati straccetti di carne e il vento brodo di carne.

Ancora, nel bellissimo memoir della scrittrice Xiaolu Guo, I nove continenti (2017), i ricordi di un’infanzia sul mare Cinese meridionale sono percorsi dalle immagini delle alghe di laminaria bollite che si trovava sempre nella ciotola e della “zuppa di sangue” che i famigliari raccomandavano di bere alla bambina anemica.

I ricordi del cibo si fondono a drammi e immagini cruente, tanto che l’atto del mangiare può incarnare la bontà e la gioia, ma anche la crudeltà e il dolore. È il caso del romanzo di Ma Jian, Pechino è in Coma (2008), coinvolgente e puntuale racconto della generazione nata nel Dopoguerra che con le sue richieste di democrazia interrotte s’infranse contro la repressione del 1989. Il protagonista Dai Wei, colpito da un proiettile dell’esercito a piazza Tienanmen, sopravvive in coma su un lettino, accudito dalla mamma, che entra nella setta di Falung Gong e inizia dei digiuni di protesta. Wei non sente più fame ma ricorda, e tra i ricordi emergono i racconti di come la fame e la rabbia della società cinese, decenni prima, partorirono un esito mostruoso: “fu nel 1968, uno degli anni più violenti della Rivoluzione culturale. Qui non bastava uccidere i nemici di classe, i comitati rivoluzionari locali costringevano la gente a mangiarli. All’inizio i corpi dei nemici venivano fatti bollire nei pentoloni insieme con le zampette di maiale. Siccome con il proseguire della campagna i cadaveri da gestire diventarono troppi, venivano cucinati soltanto cuore, fegato e cervello”.

Vado vagabondando nella zona interna di Macao tra gli edifici anneriti dall’umidità. Assisto alla riunione di una chiesa cristiana in un appartamento privato. “La parola di Dio è cibo solido a cui svezzarsi”, dice il pastore, poi tutti si buttano sull’hotpot di verdure, carne e palle di pesce. Luis, uno studente di legge, si fa avanti e mi chiede se ho mangiato (hai mangiato?, in mandarino, è come dire come stai?). Restiamo a conversare e Luis insiste per offrirmi un pranzo al ristorante. Gli chiedo cosa sanno i giovani cinesi di Tienanmen. “Non se ne può parlare. Ma i giovani studenti possono trovare le notizie”. “E che ne pensano?”. “La gente sa che la democrazia e la libertà di pensiero sono limitate, sa della corruzione, e a volte protesta. Ma lasciami spiegare una cosa: se fai un sondaggio sulle priorità dei cinesi, democrazia e libertà di pensiero vengono sotto il decimo posto. Prima di tutto ci sono il benessere e la crescita economica, e gli ultimi governi le hanno garantite. Quando ero piccolo vivevo con i nonni. Facevamo a turno per uscire perché avevamo un solo pantalone. I bagni erano canali aperti su cui accucciarsi. Guarda oggi”.

Hong Kong

“Non avevo piani d’azione se non quello di affidarmi ancora all’I Ching, che lavorava nel mio inconscio […] L’assenza di pensiero è sempre il piano migliore. E per quanto possa sembrare paradossale, avevo la certezza che continuando a fidarmi del mio inconscio avrei vinto. L’inconscio può essere frainteso, ma non ti imbroglia”. Così Doyle continua a puntare forte, inizia una fila straordinaria di vincite, tanto che gli si pone il problema di gestirle, ma la razionalità è una voce fiacca e inascoltata.

Dovevo ritirarmi con un po’ di profitto e pagare il Lisboa. Limitare le perdite. Ma non ce la facevo; in quel momento ero un porco e amavo la porcitudine, la smania di ingozzarsi quando si è vicini al trogolo.

È il 24 dicembre e vado a Hong Kong, dove ho appuntamento con amici che per il giorno di Natale mi hanno promesso un banchetto che si rivelerà in effetti memorabile: “ti passerà la voglia di mangiare per due giorni”. È qui che Doyle, indebitato con l’hotel Lisboa, viene a rifugiarsi e a intrattenersi col pensiero del suicidio. Vede nei grattacieli “il profilo di cristallo del capitalismo che ci riempie di consolazione e di terrore”.

Scendo da Kowloon fino al lungomare in un clima tutt’altro che agitato: un pacifico reticolo di strade e parchi, locali, negozi e mercatini, percorso da un fiume di giovani e famiglie. Nell’ostello dove ho trovato alloggio – cubicolo senza finestre, puzza di fumo – incontro il tipico giovane anglofono che ha staccato la spina, apparentemente a lungo, con tatuaggi, maglietta bucata e ragazza locale stretta in un abbraccio. Di quelli come lui ne ho incontrati molti. Mi ricorda quello scozzese biondo, magrissimo e con la faccia bruciata, che nel 2011 scovai in un ostello di Yazd in Iran: “Quando sei partito?”, mi chiese. “Due settimane fa. E tu?”. “Nel 2004”.

Ma qui a Hong Kong, per lo più, si vedono i Cinesi, eleganti e sereni, che siedono a mangiare nell’intermezzo dello shopping. La statua di Bruce Lee dove l’avevo vista l’ultima volta, è impacchettata, stanno rifacendo il parco. Prendo il traghetto per l’isola di Hong Kong, rinvigorito dalla brezza oceanica e dallo spettacolo di luci e corridoi di cristallo che mi aspetta sull’altra sponda. Mi aggiro un po’ negli shopping mall, i cui bagni immacolati, in marmo e radica di noce, profumano di frangipani. Finisco col prendere un bus per il lato più dimesso dell’isola, Aberdeen. Spicy crab e sex shop, dicono le luci al neon onnipresenti, mentre la gente con i cappelli da babbo natale passeggia nel tepore della sera. Ritrovo i palazzi cadenti con gli scarichi dei condizionatori e le finestre sempre aperte, la Hong Kong che piano piano sta sparendo. Scende il silenzio lungo i moli che portano alle altre isole e ai ristoranti fluttuanti. L’insegna del “Jumbo” ha due lettere spente. Dei vecchi giocano a dama, qualcuno improvvisa una grigliata e mi offre una coscia di pollo.

Tornato sulla terraferma, mentre mi chiedo se e dove fermarmi per la mia solitaria cena della Vigilia, intravedo l’hotel Intercontinental. È qui il ristorante esclusivo dove Doyle entra dopo la notte in bianco e inizia una colazione che non può pagare. Ordina Earl grey con pane tostato, spremuta, un mimosa. Poi va al buffet e si riempie il vassoio di sushi, frutti di mare, croissant, pompelmo, uova alla savoiarda, altri mimosa: “mi abbuffai senza ritegno”. Il pasto è infinito, la collezione di delizie diventa sottilmente torturante per il lettore: brandy, caffè, blinis con caviale à la carte, altri mimosa, biscotti dolcissimi. La mente di Doyle “sorprendentemente non si schiarisce”, la cameriera chiede il conto.

Come un deus ex machina arriva in soccorso la misteriosa escort Dao-Ming, che poi lo tenta con altri cocktail e cioccolatini e se lo porta in un’isoletta. La scena si sposta nella mia zona preferita di Hong Kong, le isolette appartate con le case macere d’umidità, le spiaggette con i cartelli di non balneazione (sharks!), e i templi di divinità del mare che si affiancano ai ristoranti con le teche piene di crostacei ancora vivi. Qui Doyle viene curato e nutrito dalla sua materna Circe, la cui generosità è incondizionata e apparentemente immotivata. Riprende l’elenco magico di pietanze: uova d’oca rotte con latte di soja, ravioli, gin tonic, zuppa di calamari, gin, torta al limone, rum e pipa d’oppio.

Mentre guardavamo le tre colossali ciminiere della centrale elettrica di Lamma lei mi imboccava: pregiati cannolicchi e cicale di mare color rosa e verde pallido, servite sul dorso in crosta d’aglio. Andammo al Seaview e scegliemmo trote coralline dagli acquari lì fuori o cernie miniate o tordi di mare, e ordinammo lumache di mare piccanti con vino di riso, vongole dalla proboscide e gamberi imperiali. Lei chiese per me del tofu fritto, il famoso tofu di Lamma di Nonna Tsiong. Qualsiasi cosa mangiassimo, la infilzava sulla forchetta, la alzava tenendoci sotto l’altra mano e me la metteva sulla lingua; accompagnammo l’assortimento con cipolline all’olio, e kale con fagiolini croccanti e riso perfetto.

Ma Doyle, salvato e rinvigorito, è irredimibile: ruberà altro denaro e tornerà a giocare. Il disordine karmico persiste fino alla misteriosa conclusione del libro.

Infilo il bastoncino d’incenso nella cenere del braciere. Come in tutti i templi cinesi, la gente di solito viene a fare offerte per chiamare il denaro, non diversamente da come fa l’onnipresente gatto dorato che si trova su tutte le soglie e agita la zampa: venite, soldi! Il capolavoro di Osborne mi sembra intuire un intreccio di desideri in cui fede, cibo, sesso e denaro convergono, richiamando alla mente un altro capolavoro di tema orientale, La città incantata di Hayao Miyazaki (2001). Nel film il mondo degli spiriti è un centro termale (che, come spesso accade anche in Cina, include un ristorante e un bordello), dove il cibo succulento trasforma gli uomini in maiali. La bambina Chihiro, che vi accede seguendo i genitori, dimentica il suo vero nome. E poi c’è il Senza volto: uno spirito nero con una maschera bianca inespressiva e la bocca invisibile ma enorme, che attrae le altre creature con pepite d’oro e le divora. Solo la rinuncia di Chihiro lo rabbonirà, violazione di quell’ordine di valori.

Forse proprio nella rinuncia e nell’astinenza si trova un freno al desiderio di Doyle, che nel romanzo di Osborne introduce il tema meditando sulle credenze cinesi nell’aldilà: “ogni mondo riflette le azioni della vita precedente. Quelli che rinascono come spiriti affamati sono stati molto avidi, mossi dalla bramosia. I loro bisogni insaziabili sono rappresentati dal collo lungo e il ventre gonfio. Soffrono continuamente la fame e la sete, che non possono saziare né estinguere”. Contemplo il profilo di un Buddha sovrappeso, che qui a Hong Kong sembra spaesato, e vado a cena. Ma è proprio la zona più buddhista della Cina la prossima tappa del mio viaggio.

Yunnan

Giro intorno al Lago verde di Kunming, dove migliaia di gabbiani dal becco rosso sciamano felici intorno alla gente che li nutre. Attraversando porte ad arco e ponti visito poi il vicino tempio buddhista di Yuantong, meraviglia di pagode ottagonali, e poi le molte splendide residenze tradizionali che si trovano ovunque, e penso che questa è una delle città più belle della Cina. Ma non si tratta di “conservazione”. Leggendo la bellissima e istruttiva graphic novel di Li Kunwu e Philippe Ôtié, Una vita cinese (2009-11) – altra epopea di sofferenza e sviluppo – si vede come Kunming sia stata sostanzialmente rasa al suolo e ricostruita, non diversamente dalle altre città cinesi. Ma qui molti edifici moderni (come il museo statale) sono più interessanti di quelli antichi, l’aria è più pulita, e soprattutto la gente è rilassata e socievole: è il clima dello Yunnan, una regione di frontiera e mescolanza di minoranze etniche, ideale per chiedersi se la Cina delle metropoli e delle campagne svuotate possa un domani trasformarsi in qualcosa di diverso.

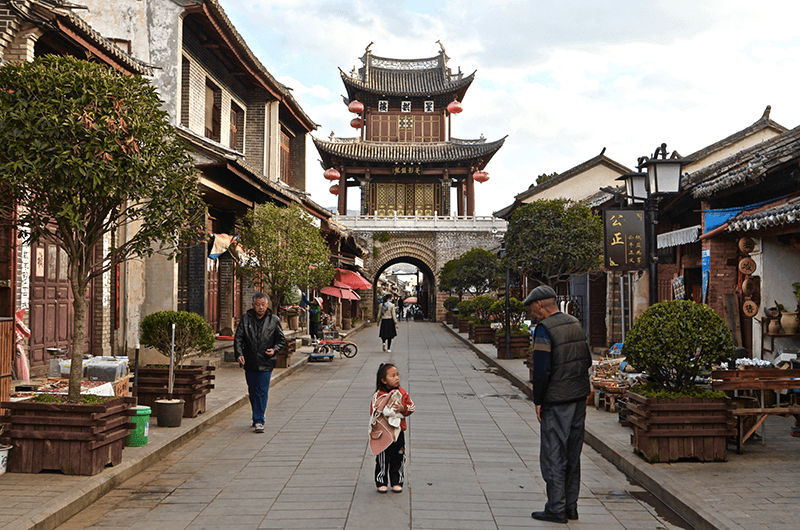

Il tema del passato cinese è ineludibile in Yunnan: visito Lijiang, Shaxi, Dali, Weishan, cittadine ricche di edifici d’epoca nelle mura quadrate delle città vecchie. Il caso esemplare è proprio Lijiang, cui Marco D’Eramo ha dedicato un capitolo del suo illuminante studio sul turismo, Il selfie del mondo (2017), parlando di “invenzione dell’autenticità”. Dopo un disastroso terremoto qui le case tradizionali sono state ricostruite, anzi moltiplicate. Il sito Unesco della città vecchia di Lijiang è oggi un labirinto di meravigliosi edifici di legno, templi, pagode, canali e laghetti monumentali. Gran parte delle abitazioni sono diventati negozi, anche se in periferia si trovano nicchie in cui sopravvive la Lijiang di qualche decennio fa – una situazione di affollamento turistico, spopolamento e splendore che ricorda molto Venezia. D’Eramo sottolinea che in questi “gusci d’antico” non rimane niente di “autentico”, a dispetto di quanto si legge sulle brochures turistiche. Ma a parziale correzione di questo giudizio egli riflette sulla diversità di sguardo che condiziona gli occidentali, eredi di una tradizione moderna in cui la rovina è stata considerata simulacro di bellezza, tanto che Diderot poteva scrivere: “Un palazzo va diroccato per farne un oggetto d’interesse” e gli archeologi francesi decisero di lasciare le radici ad Angkor Wat, in Cambogia, per conservare l’aura di giungla e avventura che nulla aveva a che fare con l’aspetto originale del sito.

Quello sguardo è anche mio, perciò Lijiang mi sembra finta. E così pure l’altrettanto bella ma più “autentica” (cioè diroccata, ammuffita e meno luminosa) Shaxi, con il suo palco per il teatro tradizionale e il ponte delle carovane della via della seta: mi sembra finta laddove è ridipinta e ristrutturata, mentre mi entusiasmo a chiacchierare con i vecchietti nella casa tradizionale Bai, guardare il forno annerito, il pozzo interno, i dipinti sbiaditi, fare la foto al signore con la spilla del partito che assiste al vecchio spettacolo teatrale e al vecchietto con la pipa che si mette in posa vicino all’altare della mamma.

Il punto, però, è che il negoziante cinese che occupa la bottega ridipinta di epoca Ming oggi la Cina crede di rivivere una gloria pari, se non superiore, a quella di allora. Non è strano, quindi, che ci tenga a rifinire le tegole dei tetti a forma di barca e a ricalcare le pitture sui muri. Per lui o lei la cosa veramente strana – come ho verificato guidando turisti cinesi a Roma – è che da noi le rovine non si riparino! Come scrive D’Eramo, restaurare o ricostruire ex novo, per i cinesi, non toglie nulla alla “verità” di edifici e reperti. “Cambia solo il concetto di vero”.

E il buddhismo? Qui il discorso si complica. Esisteva una tradizione di pensiero secolare, in santuari di montagna remoti oggi collegati da treni e funivie, in cui i monaci stanno appostati per farti pagare le divinazioni. Esisteva il Tibet, nei cui monasteri sorvegliati dalla polizia si è rinunciato da decenni a lottare contro il dominio degli Han, e si tira sul prezzo dei thangka dipinti a mano. Esisteva una città al confine dello Yunnan, Zhongdian, che nel 2001 il governo cinese ha ribattezzato Shangri-la, dal nome del best-seller Orizzonte perduto di James Hilton (1933), che racconta la scoperta di un remoto monastero abitato da uomini bianchi e straordinariamente longevi nel cuore dell’Himalaya tibetana. Ci arrivo leggendo Shangri-la (2008), il breve racconto che Osborne ha dedicato a questo posto, e che contiene informazioni imbarazzanti sul libro di Hilton – che tra l’altro non aveva mai messo piede da queste parti. Ma devo ammettere che, dopo aver ispirato un film di Frank Capra e ben sette spedizioni di nazisti, quel romanzo ha portato qui anche me, in un dicembre gelato.

Nella piazza centrale della città vecchia c’è un complesso bronzeo di statue in cui le Guardie rosse vengono accolte dai monaci locali, che ricevono il verbo di Mao. Tutto intorno colline ripidissime con una scenografia di pagode illuminate, e l’enorme ruota di preghiera dorata che alcuni giovani giocano a girare. Osborne è venuto qui sulle tracce di Joseph Rock, un botanico austriaco che finì col trasferirsi a Lijiang e divenne uno dei massimi esperti della cultura autoctona naxi. Nella sua spedizione visita pure Songzalin, il più grande monastero buddhista-tibetano della Cina, che è il mio obiettivo principale. M’interessa confrontare la situazione della cultura tibetana con quella che ho osservato in Ladakh e in Tibet. Il sito è fuori città, si superano delle colline innevate dove pare ci fosse il cimitero tibetano, poi compare il laghetto ghiacciato, il pascolo di yak, il complesso di casette biancorosse ai piedi del massiccio di templi coronati d’oro. “Dorature e dismisura”, osserva Osborne, “sono due prerogative che chi viaggia in Cina pretende”, e Songzalin non le fa mancare, ricompensato da un costante afflusso di turisti in minibus, che si guardano bene dal camminare.

Gli interni sono magnifici e pesanti, nel consueto stile tibetano: cascate di tessuto e lampade di carta multicolori, pilastri rossi con capitelli in foglia d’oro, pareti dipinte con i raccapriccianti e crudeli mostri blu e rossi e gli spiriti celestiali dorati e sereni che, come spiega il Bardo Todol, s’incontreranno al momento della morte. Le statue sugli altari hanno i berretti gialli a punta della Gelugpa, la scuola clericale che amministra il monastero. L’immagine del Buddha si moltiplica in innumerevoli esemplari, diventa un motivo quasi geometrico che riempie ogni vuoto. Una differenza vistosa, rispetto al Tibet, è l’uso di lampadari elettrici al posto delle soffocanti lampade al burro di yak.

Suona un tamburo, si sente un colpo di piatti. Sul cortile inizia la danza dei monaci, che sono già in circolo. In un monastero isolatissimo del Ladakh, quando ho assistito a una performance simile, l’intero villaggio era rapito dalla scena. Qui ci sono turisti con le reflex, i monaci chiacchierano e smanettano con lo smartphone prima d’iniziare a girare distrattamente. Non c’è traccia della gravità che da secoli si accompagna al buddhismo tibetano, a cui Osborne dedica una pagina singolarmente dura:

Sono sempre stato convinto che l’Occidente abbia frainteso il buddhismo, scambiandolo per una religione serena e distaccata, sinonimo di pace, calma ed equilibrio interiore. Ma quando non è addomesticato dalla prosperità, come in Giappone, in Cina o in Thailandia, il buddhismo tira fuori una vena pessimistica, feroce. Il Tibet è tutto, tranne che un posto sereno; povertà e superstizioni lo espongono alle critiche degli atei. Nella sua arte c’è qualcosa di disperato, e di tragico. È un pensiero intriso di morte, fin dalle origini. Il mondo mentale buddhista può proteggere dalla modernità, e in effetti gli occidentali hanno a lungo tentato di ridurlo a questo. Certo, è una reazione rigorosa, disciplinata e sottile all’orrore della vita. Congela la mente con un senso di terrore che appare una mera presa d’atto della realtà: quindi anche con un desiderio, comprensibile, di non vivere più.

Ci sono modi diversi di comprendere l’insegnamento del Buddha, che per lo studioso Richard Gombrich era più simile a un saggio ellenistico, predicatore di equilibrio e serenità nella vita, che a un asceta che mortifica la carne, e già avvertiva: “ le mie parole sono come un serpente: se le afferrate nel modo sbagliato possono farvi male”.

In ogni caso c’è da chiedersi che ne sia di questa tensione e del tema tibetano delle visioni sulla soglia dell’aldilà – spesso richiamato dalla cultura americana, da Lynch a George Saunders – se la modernità è pienamente assimilata, come nei monasteri in terra cinese. La pace e il ritiro possono trovarsi ancora in molti luoghi asiatici, ma non qui, nella misura in cui se ne vuole preservare il lato più appetibile. Lo riconosce anche Osborne riflettendo sulla sua guida, La: un buddhista che trova sacrilego e inopportuno l’interesse occidentale per la sua terra e infine sembra intuire che il lussuoso hotel Shangri-la, con le “attrezzature futuristiche […] i giardini pensili e l’aria deliziosamente fresca” sia “l’unico posto in tutta la Cina che in qualche modo ricordasse la lamasseria di James Hilton”.

Quando torno a Lijiang è il 31 sera, ma in Cina non è l’ultimo dell’anno. I locali sono pieni di giovani ubriachi che cantano. A mezzanotte qualcuno intona un timido conto alla rovescia e la serata prosegue senza soluzione di continuità. Altri occidentali non se ne vedono, e l’impressione è che quel brindisi sia uno stanco omaggio ai fantasmi, i gwai lo che vivono in un altro tempo e a volte si fanno vedere, come gli spiriti di Halloween che in Italia abbiamo accolto per moltiplicare le occasioni di divertimento.

Frontiere sul Mekong

Jinghong è il capoluogo dello Xishuangbanna, la regione di confine con il Laos, il Myanmar, il Vietnam, dove il Mekong s’ingrossa e scende tra i palmeti. E proprio il Mekong dovrò seguire per scendere in Laos e poi deviare fino a Bangkok, dove nella mia parodia di Cuore di tenebra Osborne mi attende come un Kurtz elegante, sorseggiando un cocktail ai tavolini lungo il fiume.

Agli antipodi della fredda zona settentrionale, qui lo Yunnan declina in un paesaggio tropicale ondulato di piantagioni di tè e banane, risaie e pomeriggi sonnolenti. Si respira l’atmosfera di frontiera del sudest asiatico, la stessa del romanzo di Osborne successivo alla Ballata, Cacciatori al buio (2015). Si tratta di un’altra storia di denaro carico di karma negativo, occidentali persi nel gioco d’azzardo tra fiumi stagnanti e città traboccanti di cibo e offerte di sesso. Qui gli occidentali non sono detti gwai lo ma farang, e si muovono tra Thailandia e Cambogia. La differenza di ambientazione comporta una variabile non indifferente: sono zone più adatte alla sparizione low cost.

Vado a colpo sicuro in un caffè per internazionali e ci trovo un gruppetto di viaggiatori da Italia, Spagna, Etiopia, Australia. L’italiano e la spagnola sono una coppia con due bambini piccoli, vivono viaggiando, stanziali per lo più in Nepal a vendere artigianato. “E la scuola?” Lamberto mi spiega che l’istruzione scolastica italiana è rigida e controllata: i figli per ora li educano in casa, poi si vedrà. Almeno si evita lo stillicidio delle tasse, poi in Italia ormai si vive male: “Fa bene Salvini a chiudere le frontiere”, aggiunge, e poi continua a parlarmi dei diversi visti che loro possono ottenere per girare l’Asia. Nel piacevole calore del giardino botanico incontro un’altra coppia di italiani in “sabbatico”, che hanno temporaneamente mollato il lavoro e studiano cinese a Kunming. Con loro si va qualche giorno nelle campagne a visitare i villaggi delle minoranze etnico-religiose, i Dai, gli Hui, gli Aini – con cui festeggiamo un altro capodanno. Un maestro delle medie ubriaco di vino di riso ci accoglie recitando frasi del Grande Comandante Mao. In Cacciatori al buio il protagonista Robert appartiene alla classe media erosa dalla crisi, che arriva in Cambogia da un’Europa in cui “aspettavi che la vita cominciasse, eppure chissà perché non cominciava”.

Aveva intuito che le sorti del paese non si sarebbero risollevate per un bel pezzo, forse per secoli. Non si sarebbe mai sistemato come suo padre, o nemmeno come suo nonno. La macchina del progresso aveva iniziato a muoversi a ritroso e lui avrebbe fatto meglio a emigrare, neanche fosse uno sterratore irlandese di un secolo prima. Ma non c’erano posti dove emigrare. Non c’erano posti che lo accogliessero e gli dessero un lavoro. Il mondo che una volta era stato grande e comodo, con l’America all’orizzonte, era diventato via via piccolo, angosciato e recintato da un muro. I suoi genitori non riuscivano a capirlo, e in un certo senso nemmeno lui.

Anche stavolta la salvezza arriverà soltanto con la rinuncia al denaro, dopo una vicenda aspra e sanguinosa in cui Robert rischierà la vita. Ma una novità del libro è il racconto dello sguardo dell’emigrazione opposta, quello di Sophal, giovane cambogiana di buona famiglia, con cui Robert comincia a uscire. Per un qualche anno è andata a Parigi restandone delusa, provandovi una sensazione di decadenza:

Una decadenza al rallentatore, che cresceva di pari passo con una campagna un po’ isterica di rinnovamento urbano e rispettabilità antisettica. Ma gli uomini pisciavano lo stesso per le strade, e c’era lo stesso un’aria di stasi e vecchiaia strisciante. L’Europa che moriva in piedi di torpore, tracotanza e debiti.

Il racconto di questo sguardo dei migranti asiatici in occidente, che è il rovesciamento del solito romanzo coloniale fuori tempo, si diffonde sempre di più (un bell’esempio cinese è A modo nostro di Chen He, 2011) e m’interessa: è la ragione per cui preferisco lasciare gli Italiani e appartarmi con gente locale. Con un amico gentilissimo, Zhao, passano due giorni tra conversazioni sul buddhismo sotto i baldacchini di afosi templi al confine col Myanmar, visite a mercati e bevute di tè pu’er. Tornati a Jinghong, di sera lungo il Mekong, la gente fa tai chi e qualcuno canta stridule arie d’opera cinese. Seguendo la corrente lenta del fiume si entra in Laos.

Bangkok

Fanno 33 gradi, sono a Bangkok, nel quartiere di Wang Lang, che Osborne descrive come “il posto perfetto per uno sderenato, l’habitat naturale per un latitante che si svegliava la mattina con un’unica idea fissa, andarsene in giro e vedere cosa riusciva a trovare, e che amava passeggiare senza scopo, per il gusto di farlo”. Rispetto ai suoi romanzi Bangkok (2009) – come il precedente racconto asiatico di non-fiction, Il turista nudo (2006) – è per un verso un libro più leggero, a tratti comico, che racconta in tono dissacrante e empatico la figura di esuli fancazzisti e puttanieri. Ma al tempo stesso è un libro riflessivo e a tratti commovente, che racconta angoli e personaggi della città che altrimenti resterebbero inimmaginabili, come quando s’interroga sull’enigmatica serenità di Sorella Joan che gestisce un centro per bambini di strada in uno slum.

Osborne a Bangkok ci vive. Come racconta nel Turista nudo, tutto sarebbe cominciato con un’operazione odontoiatrica nelle cliniche private ottime e relativamente poco costose della città. Dopodiché l’autore-narratore comincia a andare e venire, incontra occidentali distrutti e imbarazzanti, tutti maschi che hanno inscenato una finta morte o altri trucchi per scappare. Uno di loro, Brian, lo porta a trascorrere serate in improbabili club post-coloniali o nel bar di un hotel di lusso che “sembrava il Titanic qualche attimo prima di affondare”. Le residenze dei farang sono tutte in una stessa zona di residence, per cui a Osborne capita di osservare dalla finestra l’appartamento di un pittore spagnolo:

Si vedevano grandi tele appoggiate al muro, qualche candela accesa per dare un tocco bohémien, e a volte una figura nuda che passeggiava avanti e indietro con un libro in mano, leggendolo e ondeggiando come uno studioso della Torah. Sembrava uguale a me, un europeo fuori di testa, nudo, che crepava di caldo. Ma a Bangkok, tra farang, non si fanno domande.

L’esotismo eroico è già crollato da un pezzo e il racconto fa i conti con i problemi psicologici e fisici di questi bevitori incalliti, drogati e consumatori di viagra, che alla fine sentono urgente bisogno di farsi accudire da una madre sostitutiva. Una delle scene più belle del libro racconta proprio della lunga degenza di Osborne per un’improvvisa malattia, in una clinica che è un hotel dotato di tutti i comfort con tanto di murales di “Cristo che beve alla festa di Alessandro Magno”. Osborne ci incontra una serie di occidentali morenti, tra cui Fritzy, un tizio con la flebo che appena se lo trova in stanza ordina subito due gin tonic e racconta di essere in attesa che gli taglino un testicolo.

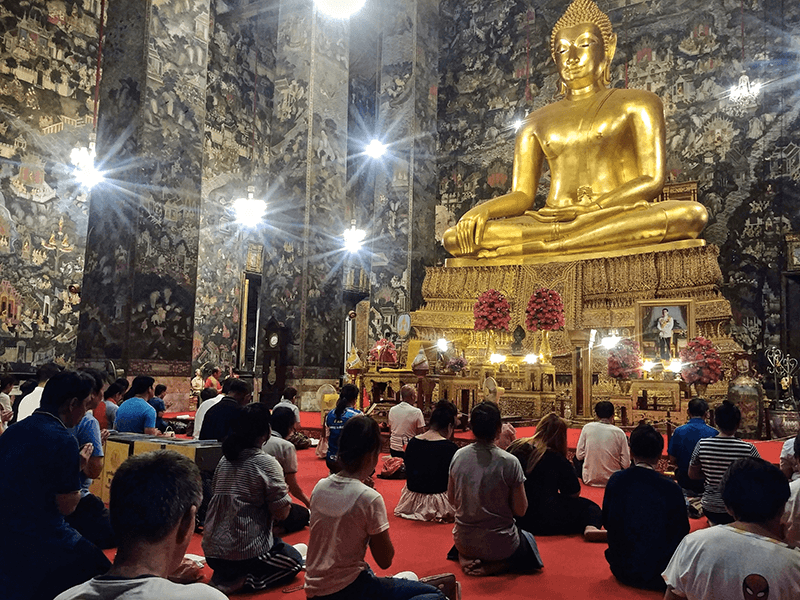

Andare in clinica era tra i miei piani perché pochi giorni prima ho avuto un incidente in Laos, con tanto di visita all’agghiacciante ospedale di Luang Prabang, ma mi è andata bene e riesco a camminare con gamba e mano fasciate, come un pellegrino tra i palazzi reali e gli innumerevoli templi buddhisti, a partire dai monumentali Wat Phra Kaew, con i corridoi dipinti con storie del Ramayana (mostri e sirene, principesse che dormono sul pelo dell’acqua), e il Wat Pho col Buddha disteso. Al tramonto non perdo mai l’inizio delle preghiere collettive, dove rubo quel confortante senso di pace e raccoglimento tipico dei templi buddhisti, che qui sono obiettivamente luoghi fantastici e onirici, con statue d’oro enormi e ovunque fiori e pietre luccicanti (il tutto, naturalmente, tra pareti ridipinte di fresco, popolate da altre storie e altri buddha). Percorro decine di chilometri nel caldo molle della Bangkok “vecchia”, attraversando più volte il fiume coperto di schiuma e alghe, fermandomi nei templi cinesi pieni di fumo e fiori, mercati di frutta e amuleti, e ancora wat meravigliosi: il Tempio dell’alba (Wat Arun), il Wat Suthat, il Wat sulla Montagna d’Oro.

Già questo basterebbe a incantarmi, ma c’è la sorpresa della Bangkok moderna. Come dice Osborne, in pochi anni la città ha avuto uno sviluppo rapidissimo, si ha l’impressione che “dopo secoli caos la città volesse solo ordine e geometria – e li stesse ottenendo”. È netto il contrasto tra l’ammucchiarsi degli edifici vecchi, rosi dall’umido e coperti di ragnatele di cavi elettrici, e i palazzi delle zone nuove, eppure si ha l’impressione che un filo conduttore di ottimismo innervi il tutto.

Me lo conferma Bank, una guida turistica con cui mi sono dato appuntamento dall’Italia, che si presenta in Suv e mi porta a cena. In Europa, forse ingannati da qualche decennio di retorica del benessere definitivo e di quieta contemplazione del Passato, tendiamo a pensare al tempo come a un processo impercettibile. Qui in pochi anni cambia tutto e Bank, che ne ha poco più di trenta, ha fondato un’azienda con dieci dipendenti, ha un resort in Chiang mai, e porta turisti in tutta Europa. I clienti sono nuovi borghesi thailandesi, pieni di soldi da spendere. “Sono appena tornato dalla Svizzera, tredici giorni, due sole ragazze. Ho fatto una fortuna”. “La Svizzera a dicembre. Che ci vanno a fare, lo sci?” “No! Ma i servizi sono ottimi. I turisti che vanno in Europa vogliono mangiare e stare comodi”, dopodiché ordina un’altra caraffa di birra.

Ancora una camminata notturna lungo il fiume: le case lungo i canali acquitrinosi, la chiesa di Santa Cruz, il tempio taoista. M’imbatto in uno spettacolo di teatro cinese con le maschere e, dall’altro lato del fiume, una festa animata al Wat Prayungwongsawat. Sui vari palchi sotto gli stupa bianchi si suona e si balla, mentre i monaci in tunica arancio ciabattano e fotografano con i cellulari, prima di ritirarsi a pregare. Amuleti e wok col riso fritto, sacro e profano convivono nel medesimo spazio.

Osborne racconta soprattutto le zone sordide della città, osserva gli uomini soli nelle zone dei “centri massaggi”. Nel suo racconto non c’è moralismo quanto piuttosto distacco e una punta di stupore per il modo sereno e giocoso in cui è vissuto l’erotismo nella cultura locale. Nelle ultime pagine accenna al fascino del buddhismo come dottrina che ha “bandito il dramma dell’amore”, si sofferma sulla fredda bellezza dei gesti di una donna che compra un pesce gatto al mercato e lo libera nel fiume.

Il libro pone molte domande senza risposta e la curiosità di parlarne con l’autore aumenta. Ma Osborne è una voce silenziosa che parla dalle pagine, ma non risponde al mio messaggio. Questo dialogo mancato tra fantasmi mi fa venire in mente uno scambio tra Doyle e un amico nella Ballata: “Per loro siamo tutti spiriti. Non esistiamo nemmeno. La mia ragazza dice alle sue amiche che sono un fantasma. Ci credi? Quando le telefonano fa: ‘Adesso non posso parlare, ho qui un fantasma’”.

Il fantasma non si mostra e decido di andare al mare. Il litorale di Pattaya, oltre che per le doverose palme e i chilometri di sabbia, è famoso per i resort a buon mercato e la prostituzione, “massage massage!”. Ci trovo un’enclave di turisti russi, arabi, e una intera popolazione di anziani d’ogni paese occidentale. Pattaya sembra una casa di riposo a cielo aperto, in cui abbondano carrozzine elettriche cariche di corpi obesi e tatuati, e enigmatiche coppie spaesate ai tavolini dei bar di fronte ai bordelli, che mangiano in silenzio le bistecche australiane e le ostriche.

Dopo un giorno di camminate ne ho abbastanza, e l’indomani ho il volo di rientro. In quel momento mi contatta Osborne: “Ero fuori città, scusa. Tu dove stai?”. Da Pattaya a Bangkok sono tre ore. Rientrare in fretta e furia, conciato così con le fasciature per un rapido drink, sembra a entrambi un’ipotesi impraticabile. Non se ne fa niente, ci si dà appuntamento al futuro. Salgo zoppicando fino al tempio sulla collina, dove trovo un Buddha smagrito e uno grasso. Qui sopra almeno si spengono i rimbombi dei discobar, e posso ripensare al fiume schiumoso di Bangkok, al caldo pesante, ai canti serali nei wat profumati, al dipinto della bella vestita d’oro, che dorme sul pelo dell’acqua e sorride felice.