S ei mai stato in una bocca di caverna – / a una grande distanza via dal sole”? La domanda è di Emily Dickinson, ben resa dalla traduzione della poeta Silvia Bre. “Hai mai guardato in faccia un cannone – / e tra il suo giallo occhio / e il tuo – si è frapposto il Giudizio – / con la questione del ‘morire’”? Verrebbe da rispondere: sì, certo. Chi almeno una volta nella vita non è stato davanti alle bocche oscure della caverna e del cannone, chi non ha per un attimo avvertito la vertigine dell’una, che inghiotte, dell’altra, che disintegra?

Ma si rischia di semplificare. Se è vero che le domande dei grandi poeti valgono sempre e per tutti, proprio per questo cambiano ogni giorno e per ciascuno. E andrebbero rilette con cadenza quotidiana. In questi giorni di movimento ritrovato – dopo mesi di isolamento e di paura, quando non di dolore – gioverà rileggere le domande. Se increduli e confusi abbiamo abitato la caverna, ora ci apprestiamo a riprendere il passo. Gli spostamenti, il calore dei corpi, sono di nuovo il nostro orizzonte. Qualcuno vi corre incontro, e la sua corsa somiglia al rapido gesto della mano, quando libera la fronte da un pensiero. Altri procedono con titubanza, il passo senza grazia, continuamente indecisi sulla direzione da prendere: andare, uscire, incontrare – o ritornare a casa?

Ci si sente in buona parte salvi, e di questa salvezza qualcosa si vuol fare. A che serve altrimenti aver attraversato indenni i giorni del pericolo?

“La competenza dei salvati / dovrebbe essere l’arte – di salvare”, scrive ancora Emily Dickinson. Viene in effetti da chiedersi se noi, i quasi-salvi, abbiamo avuto modo di acquisire in questo tempo una qualche competenza: siamo più capaci di riconoscere le richieste di aiuto? Distinguiamo meglio i segni del dolore? Abbiamo più dimestichezza con “la questione del ‘morire’”? O questa – se mai c’è stata – si è estinta rapidamente, appena non siamo stati più obbligati a guardare nella gola del cannone?

Se così fosse, tornare alle domande di Emily Dickinson potrebbe essere davvero utile in questi giorni. Un promemoria sulla solitudine, proprio ora che – sembra – possiamo tornare ad essere insieme. Mentre il mondo ci convoca con urgenza a riprendere le nostre vite, molte sono le immagini, le esperienze del tempo e dello spazio che abbiamo attraversato, e che potremmo finire per dimenticare. Non si tratta di cattiva volontà, ma di economia: procediamo selezionando ciò che serve. La solitudine serve?

“C’è un’altra solitudine / molti ne muoiono senza – / non nasce dal bisogno di un amico / o dalle circostanze della sorte / ma dalla natura, a volte, a volte dal pensiero”.

Sono versi che Emily Dickinson scrisse nel 1867, ormai decisa a trascorrere il resto della propria vita in casa. Aveva 37 anni, e già da tempo aveva ridotto i viaggi, diradato le visite, nascondendosi alla vista dei più. Chi andava a trovarla, spesso, veniva fatto accomodare nella stanza accanto alla sua, e parlava con lei attraverso lo spiraglio di una porta socchiusa. Non si trattava di rifiuto degli altri, né di mistica sottrazione al mondo, piuttosto di coincidere con se stessa mantenendo uno spazio di assoluta concentrazione e indipendenza.

A lei, quel tipo di solitudine, serviva. Non una solitudine legata alle contingenze, appunto, ma all’atto stesso del pensare: pensiero come territorio privato, come unica residenza possibile, da cui osservare – senza risparmio – tanto il miracolo quotidiano, quanto la vertigine del vuoto. Una scelta così estrema è per pochi, ma riguarda tutti. Ci riguarda perché mentre ci mostra l’assoluta singolarità di una grande artista – creatura irripetibile – al contempo ci avvicina a parti di noi e della nostra esperienza che di rado riusciamo a nominare.

Anche quando non lo sanno, o non lo dichiarano, i poeti fanno questo per noi: dicono le nostre vite, ci consegnano una lingua che credevamo di non sapere ma che riconosciamo con stupore come la più esatta di tutte.

“C’è una solitudine dello spazio, / Una del mare, / Una della morte, ma queste / Compagnia saranno / In confronto a quel più profondo punto / Quell’isolamento polare / Di un’anima alla presenza di se stessa”: c’è qualcuno che non abbia sostato almeno una volta in questo punto segreto, remoto, siderale, faccia a faccia con se stesso?

Certo, sarebbe più semplice pensare che una simile solitudine non è alla nostra portata. In molti, nel tempo, hanno contribuito a questa idea, facendo di Emily Dickinson un essere incorporeo, lontano, irraggiungibile. Una donna tutta spirito, eterea, diafana, vergine, che vestita di bianco attraversa a piccoli passi il pianerottolo della casa di famiglia di Amherst, in Massachusetts, per rinchiudersi nella sua camera, con lo scrittoio di ciliegio e la cassapanca in cui nasconde le poesie, cucite a mano in piccoli fascicoli.

Chi persevera in questa narrazione della Dickinson non è molto diverso dai suoi concittadini, americani vittoriani, che più di centocinquanta anni fa usavano chiamarla “il Mito”, o “la regina reclusa”, e su di lei amavano imbastire storielle, come si fa con le leggende – o i matti – del villaggio.

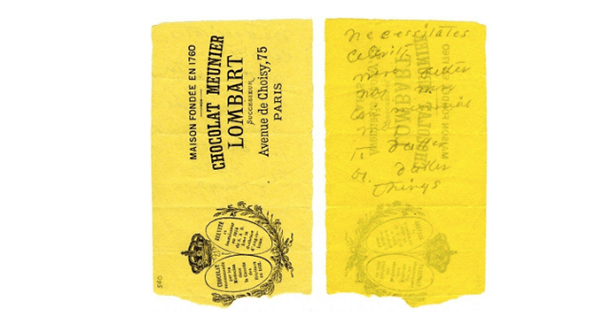

Per esempio, delle sue poesie piene di eros e passione dedicate alla cognata Susan – destinataria di centinaia di componimenti e di migliaia di lettere – si parla poco, ancora oggi. Così come dei suoi novanta corrispondenti (di cui quaranta di lungo corso) – un numero considerevole per una mistica autoreclusa, non credete? Poco si dice anche del fatto che fosse solita leggere tutti i giornali, ed essere sempre informata su ogni ambito dell’attualità; che si occupasse quotidianamente di giardino e serra e che, ottima cuoca – nel 1856 aveva vinto un premio per la migliore pagnotta alla fiera del paese – avesse l’abitudine di scrivere le poesie sul retro delle ricette. Le scriveva, in effetti, anche sui volantini pubblicitari, sui margini dei giornali vecchi, dietro le liste della spesa, addirittura sugli incarti dei cioccolatini.

Quale luogo d’incontro migliore per Tangibile e Intangibile? Così, sulla superficie gialla dell’oggetto domestico – o meglio, dello scarto – prendono forma i versi di una poesia sulla rapidità e sulla noia.

Non è per umanizzare l’artista, che abbiamo bisogno di sapere queste cose. Ma per amore di verità, anzi, direi, per correttezza filologica. E ci sarebbe molto altro: l’insofferenza per certe cerimonie religiose – da ragazzina si nascondeva nello scantinato, a leggere, per evitare di andare in chiesa; l’irritazione per le buone maniere delle donne dell’epoca – in una poesia del 1862 scriveva: “Che creature dolci e serafiche – / Sono queste gentildonne – / Ti verrebbe voglia piuttosto di aggredire […] / Un orrore così raffinato”; o l’intolleranza per le faccende di casa – nel 1866, in una lettera all’amica Elizabeth Holland, così si pronunciava: “Mia cara sorella […] oggi a Casa si fanno le pulizie. Preferisco la peste. È più classica e meno mortale”.

Il punto è che la poesia di Emily Dickinson riguarda e contiene tutto questo: l’ironia, l’anticonformismo, il dolore, l’estasi, la morte. In essa l’attenzione al dettaglio domestico, quotidiano – la tazza, il fiore, la sedia, l’ape – coesiste con l’astrazione dei “diagrammi di rapimento” – Dio, lo spirito, i Cieli, l’infinito.

È una poesia in cui le farfalle bevono un “goccetto” mentre gli angeli si tolgono il cappello; in cui Dio non schiaccia mai un pisolino e ci fissa – da lassù – come un “telescopio perenne”; in cui i vulcani sobbollono in casa e la Ragione si spezza come fosse un asse di legno; in cui c’è spazio per le citazioni dell’Apocalisse e per le canzonette popolari, per la vibrazione della carne che desidera e per il brivido che l’anima sente quando si separa dal corpo.

La lezione di Emily Dickinson, in fondo, è tutta qui: le cose del mondo vanno viste sempre al dritto e al rovescio, anzi, meglio, obliquamente. “Di’ tutta la verità / ma dilla sbieca” – così consiglia in una poesia del 1872, ormai più che quarantenne. E per “sbieca” non s’intenda ambigua, equivoca, parziale: no, la verità va detta “tutta”, ma per traverso, inclinata, passando per quelle linee diagonali che sempre uniscono l’alto e il basso, la felicità e il dolore, la vita e la morte. Linee che Emily Dickinson sa tirare con precisione millimetrica, tanto che, chi s’intenda di geometria – e lei se ne intendeva, l’aveva studiata con passione insieme all’algebra e all’astronomia – non stenterà a riconoscervi quelle diagonali che, all’interno di una sezione aurea, convergono tutte nel punto perfetto: “l’occhio di Dio” (così lo chiamano gli scienziati, a Emily sarebbe piaciuto).

Non è per questo che le sue poesie sono perfette? Perché attraversate dalle diagonali che tengono insieme la carta del cioccolatino e la Bibbia? Il filo del cucito e il carro dell’Apocalisse? La bellezza e il tremendo? La pienezza del mondo e la sua desolazione?

Ancora in una lettera all’amica Elizabeth Holland, nel 1878, scriveva: “Dicono che Dio sia in ogni luogo, eppure pensiamo sempre a Lui come a una specie di eremita”. Verrebbe da rigirare la frase: pensiamo sempre ad Emily Dickinson come a una specie di eremita, eppure lei è in ogni luogo.

Percorrere le sue poesie è circumnavigare la Terra, la Luna, i pianeti, attraversare i cunicoli del mondo, visitare il sotto delle piante – là dove le radici formicolano – e rispuntare in cima, dove gli alberi si sbracciano e “dischiudono i pugni” verso il cielo. Ma è anche viaggiare dentro il corpo e nell’Io – che nel corpo sta come “una castagna” – con le sue ossa e la sua “tela di arterie”, con l’anima che “cigola” e il cervello, pieno di “corridoi”, dove può capitare che avvenga un funerale, a ritmo di tamburi.

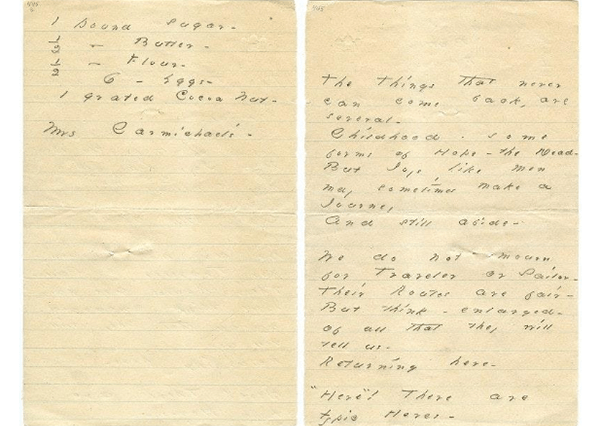

Nulla di strano, quindi, se dietro la ricetta della torta al cocco – 2 tazze di farina, 1 di zucchero, 1 di cocco in pezzi, mezza di burro, mezza di latte, 2 uova, un cucchiaino di bicarbonato e mezzo di cremortartaro – ci sia scritta una poesia del 1881 in morte dell’amico Josiah Holland, marito della cara Elizabeth: “Le cose che non possono tornare, sono parecchie – / l’Infanzia – certe forme di Speranza – i Morti / anche se le Gioie – come gli uomini – alcune volte fanno un viaggio / eppure restano…”.

L’immanenza della torta al cocco – prosaica, materiale, quotidiana – va insieme alle considerazioni sulla vita e sulla morte, su ciò che eravamo, su ciò che perdiamo, e su quello che ci resta.

Chi ha detto che per parlare dei Cieli bisogna digiunare? Che non si possa essere in aperto dialogo con Dio, come col proprio giardiniere (sì, proprio al giardiniere di casa Dickinson, tale Henry Shaw, Emily aveva dedicato una poesia nel 1859)? Chi dice che chiudersi in una stanza sia isolarsi dal mondo? E che la solitudine renda l’animo o bisbetico, o santo? Chi dice che per vivere bisogna pensare il meno possibile alla morte? E che una volta usciti dalla caverna, sia meglio metterla da parte, per godersi la luce del giorno? La memoria del cannone frontale – che scintilla davanti ai nostri occhi – va rimossa, o si può gioire di essere salvi ricordando esattamente com’era essere precari? Ha senso parlare della solitudine, proprio ora che possiamo tornare ad essere insieme?

“Sarei forse più sola / senza la mia solitudine”, scriveva Emily Dickinson. Proprio un verso perfetto per essere mandato a memoria.