N

el marzo del 1937 Paul Valery è a Roma ospite della contessa mecenate Mimì Pecci Blunt, nipote di Papa Leone XIII. In quegli anni la capitale italiana sfavillava e il termine non è usato a caso se si pensa al (profetico) nome della galleria d’arte “La Cometa” cui faranno seguito una omonima casa editrice e un teatro (ancor oggi attivo). A dirigere quella galleria, più esattamente quel cenacolo di artisti è Libero de Libero: un ragazzo di trent’anni che ha appena esordito in poesia con Solstizio, sostenuto da Giuseppe Ungaretti. La contessa Pecci Blunt lo ha scelto – lui che proveniva da una provincia remota ma viva come quella di Fondi – in qualità di direttore artistico di quella galleria che peraltro si spegnerà – come cometa – per colpa di direttive fasciste. È de Libero ad accompagnare Valery nelle strade e nei segreti della Città Eterna quando il poeta è ospite della contessa. Il 23 marzo 1937 de Libero chiude in un cassetto alcuni fogli con questo titolo: Ricordo di Valery. Probabilmente è la morte dello stesso poeta del “Cimitero marino” a fargli riaprire quel tiretto. Nel suo diario Borrador (Nuova Eri, 1995), infatti, il 20 luglio del 1945 annota:

Paul Valery è morto stanotte. I giornali francesi di stamane porteranno, in prima pagina, la tristissima notizia. Ma sono certo che i giornali delle principali città d’Europa e d’America pubblicheranno la notizia in seconda pagina, come la solita notizia dall’Estero che interessa i soliti quattro gatti d’ogni paese. […] Come la gioia per la nascita d’un poeta – a dire di un Califfo, solo i poeti possono ingrandire i territori di uno stato – anche il dolore per la morte di esso è segreta faccenda di quei pochi per i quali il mondo senza la poesia sarebbe un luogo di noia e di abiezione, il deserto della storia. […] in quelle notti di marzo, rincasando, continuava a salutarmi dietro i vetri dell’ascensore che lo portava su in cielo, nel cielo di Roma. Per me era rimasto lassù, in compagnia di Giove, e non mi meraviglio di sapere che Egli non ridiscenderà più.

Il carteggio è intenso e molto lungo, percorre quasi una vita intera, dal 1944 al 1977. “De Libero era una presenza significativa – spiega Lucinda Spera – ma l’ho capito solo da questo carteggio così duraturo. Da studiosa di Alba mi sono incuriosita, non avevo mai immaginato di lavorare su de Libero. Poi mi sono innamorata della sua eleganza e signorilità. Riesce a fare un salto intellettuale notevolissimo, dalla provincia a Roma. Tra i due c’era qualcosa di molto forte, una vera passione, anche se mai sessuale: sicuramente una complicità di affetti, un sentimento che li ha legati profondamente»”

Si scrivono come due amanti. De Libero le racconta della stagione estiva: “Signo’, come sta? (…) Ho avuto una orribile estate, salatissima e tutta a scogli, e ora i miei nervi sono scorticati. (…)Non sente un moscone nella stanza? Non lo scacci, sono io”. Lei pure, da L’Avana, ma con una frase che sembra un tweet: “Signo’, come sono lontana…”. Chiede conforto, Alba, da Washington: “il silenzio nel quale vivo mi schianta: se almeno potessi tacere! Sono obbligata a un linguaggio che non è il mio, a rivolgere attenzione a cose che non m’interessano, a fingermi altra, sempre altra, a tutte le ore altra. Se lei m’incontrasse, mi sentisse parlare, non mi riconoscerebbe. Alla fine della giornata sono affranta, sfinita, e aspetto il sonno, il buio il nulla del sonno come l’arrivo di un amico”. Libero vorrebbe rincuorarla: “Si tenga il mio sacchetto di saluti come tanti cioccolatini”, ma lei è inconsolabile: “Quando mio padre vide che incominciavo a scrivere poesie – avevo 5 anni – “pobrecita” mi disse e aggiunse, come Eleonora ‘avrei voluto che tu fossi una bambina felice’”.

Sono due amanti di letteratura, da quanto scrive Libero: “ha ragione di stimare la poesia di Quasimodo che è certo un poeta, tra i rari che io stimo; c’è in lui l’aria buona di certe contrade che non si rivelano tanto spesso ai poeti, la sua natura è inconfondibile, la sua parola davvero antica. […] Mi ricordi, se può, e mi tenga la mano nella spalla, cammino meglio”. E lei, Alba, gli rivolge l’augurio più sincero: “Tanti auguri, signo’. Appana, appana… e un felice ammasso per il 1959”, dove “appanare” e ammassare stanno in luogo di scrivere, pubblicare felicemente. Anche se Libero sa qual è la condizione d’un poeta: “mentre mi dannavo tra mucchi di carta straccia, le mie cartacce, m’è venuto tanto da ridere. Ma che pazzi siamo noi, chi ce lo fa fare, tutto questo spreco di tempo con noi stessi, con le bubbole, le paturnie e tutto il resto. Era una stupenda giornata ieri, finalmente, da fare un gran viaggio, divertirsi, far debiti e peggio, e quel mammalucco che io sono con la penna in mano a infilzare i pensieri come mosche. Alla nostra età non ci vergogniamo nemmeno, è una storia incredibile, e io che vengo persino a nascondermi qui, solo solo, seduto a un tavolo, appostato come uno di quei cacciatori che aspettano aspettano il passaggio d’una piccola quaglia. La prego di ridere di me e mi voglia anche un po’ di bene”.

Nel carteggio compaiono anche alcune poesie che Libero de Libero pubblicherà inedite su “Mercurio” diretto da Alba de Cespedes, ma non è un’interruzione del dialogo, solo un parlare per immagini, un capirsi in versi:

Io dico che l’estate durerà

nella nuvola fatua dei tuoi occhi,

nell’azzurra vacanza del mio giorno:

io dico che l’estate è superba

della tua bionda chioma,

quella sua dolce piega è un mio pensiero.

A tua lode mi fa carezze un’aria

e quanto da te colsi è stato un furto:

ma la spiga ormai secca che tu sei,

della mia estate è una bella bugia.

Trepidi passi di persone ascolto,

mai stanche di aprire e chiudere porte,

il vento delle vesti continua a frusciare

per le stanze, convegno di sedie ormai.

La mia notte ciociara scalpita talora

di segreti cavalli, boschi in agguato,

e so chi sei tu che mi scuoti con fragile tosse (…).

Che le doute mène à la forme [il dubbio porta alla forma] sia stato il capoverso di tutta l’opera di Valery non esclude che, senza esser classificato, le doute fu in tutti i tempi il principio d’ogni azione costruttiva, tanto in poesia che nelle altre arti. […] Tutto ciò si dice “poesia pura” , e dai giornalisti fu volgarizzato impropriamente da un termine religioso o ideologico: ermetismo. E non era che un vocabolo più aggiornato di futurismo che definiva, per gli infiniti lettori di giornali umoristici, una poesia che è sempre difficile per chi legge in fretta e vuol nuotare nella sola tinozza.

De Libero lo scriveva nel suo diario nel 1945, senza sapere di anticipare la sua stessa condanna, di profetizzare il silenzio sulla sua opera. Ma in quei giorni era troppo preso dalle scarpe del poeta francese: “Fu la sera, dopo cena, che Valery mi stupì per certe sue scarpe di antilope marrone, che in quei tempi erano molto usate dai gagà romani. La sua austera persona s’incivettiva in quelle scarpe che io non cessavo dal guardare; anzi lui stesso n’era compiaciuto, perché, a un certo momento, chinandosi verso di me, se ne uscì con una esclamazione in italiano: “Sono meravigliose per i miei calli”. Fu il primo segno di attenzione per me; mi piacque a sentirlo uomo come tutti gli altri e non come si mostrano certi personaggi, chiusi nella loro forma di piedestallo in attesa del busto. Il mio commento “A Roma le portano i gagà” fece il resto. Perché durante la serata mi ripeté spesso: “io sono un gagà”, lasciando supporre agli amici che erano intorno chissà quali confidenze; in più, mi cercava con lo sguardo quando mi allontanavo, entrato ormai nella sua dimestichezza col semplice passaporto di parole scherzose, e senza la complicità della poesia. Fu così che cominciai a considerarlo un parente illustre”.

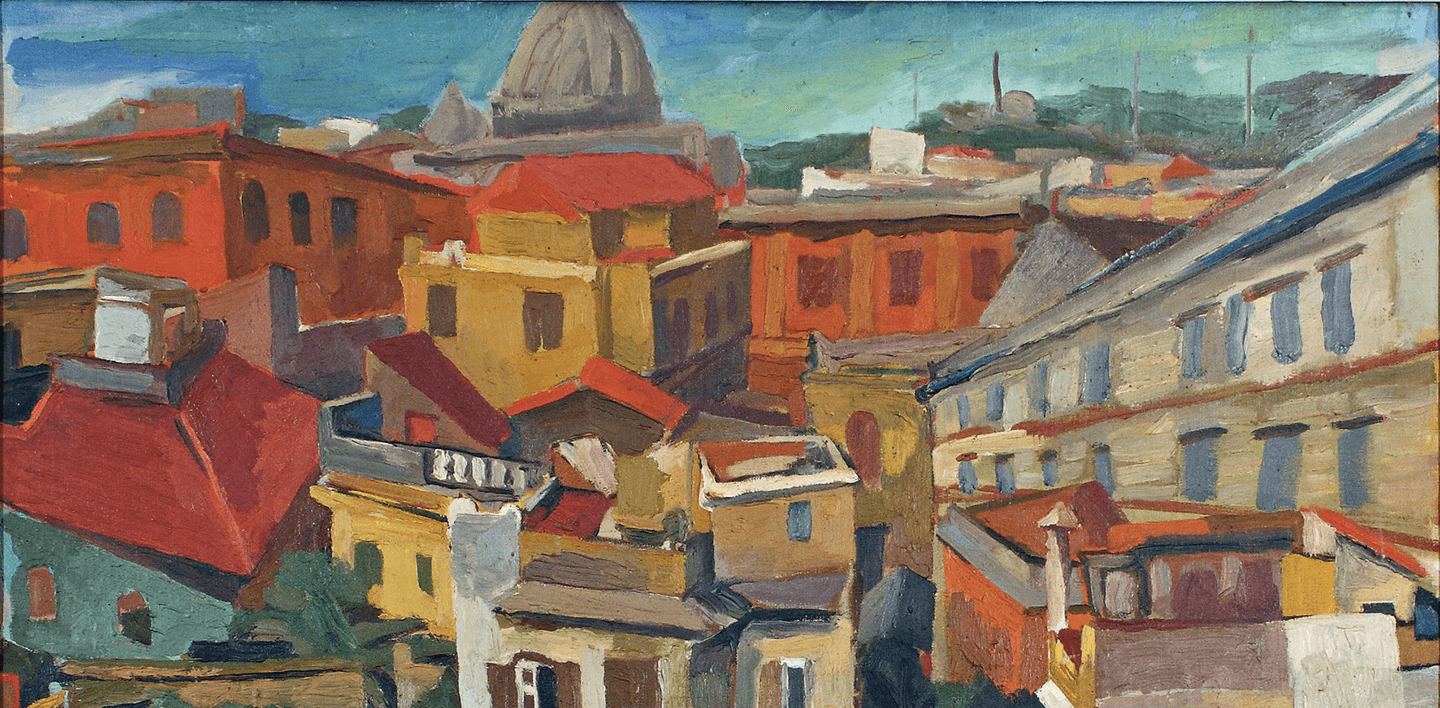

Sono pagine limpide, che ci restituiscono una Roma viva, una poesia viva fatta di uomini che sapevano ridere di loro stessi: “dichiarava che il popolo per primo riconosce i suoi poeti e li rispetta, e narrava divertito la nota storia di Victor Hugo che orina contro il muro di casa sua e i passanti inveiscono contro di lui, indignati che si osasse sporcare la casa di Victor Hugo”. Sono pagine immortali, come Roma: “D’un tratto, guardando il Campidoglio, [Valery] disse: “Quando mi sono affacciato, la prima mattina, alla finestra mi venne una gran voglia di disegnare tutto ciò. Sarebbe assai bello disegnare, rinuncerei a scrivere”.