S otto i palazzi – terra battuta trapuntata, / come campi da tennis verticali – corre la metropolitana di Roma. Ci viaggio da trentasei anni, nei giorni feriali, per andare al lavoro: un’istituzione di sanità pubblica all’inizio, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico più o meno dal nuovo millennio. Il tragitto dura tra i 25 e i 35 minuti, sono 12 stazioni, e di solito dopo un paio di fermate trovo un posto a sedere. Allora posso aprire i miei libri di poesia e i taccuini in cui li traduco, mentre uomini e donne vanno e vengono discettando del merluzzo surgelato che pregustano per cena.

Fino a pochi anni fa non c’era alcun segnale, niente campo, nei convogli – niente google, niente dizionari online – e io faccio finta che sia ancora così: in assenza di campo, io sono il campo. Allora mi sento vicinissimo a Glenn Gould, che ha detto qualcosa del genere: “Sono sicuro di non aver mai suonato meglio di quando sto provando a casa mentre la domestica passa l’aspirapolvere attorno al pianoforte”. Questa dicotomia radicale tra intento e ambiente circostante per me funziona come una meditazione trascendentale che ha fatto naufragio, e mi vengo a trovare su un’isola che sembra / una discarica per nuvole. Senza cedere all’autocommiserazione, comincio a scavare in quella discarica. Come sognassi a occhi aperti, faccio ricorso a tutti i miei strumenti di conoscenza: ragione, percezione, memoria, linguaggio, emozione, intuizione, immaginazione, conditi da un po’ di coraggio, e perfino dalla fede – il che è strano per uno che dorme sulla cima dell’albero maestro / con gli occhi serrati.

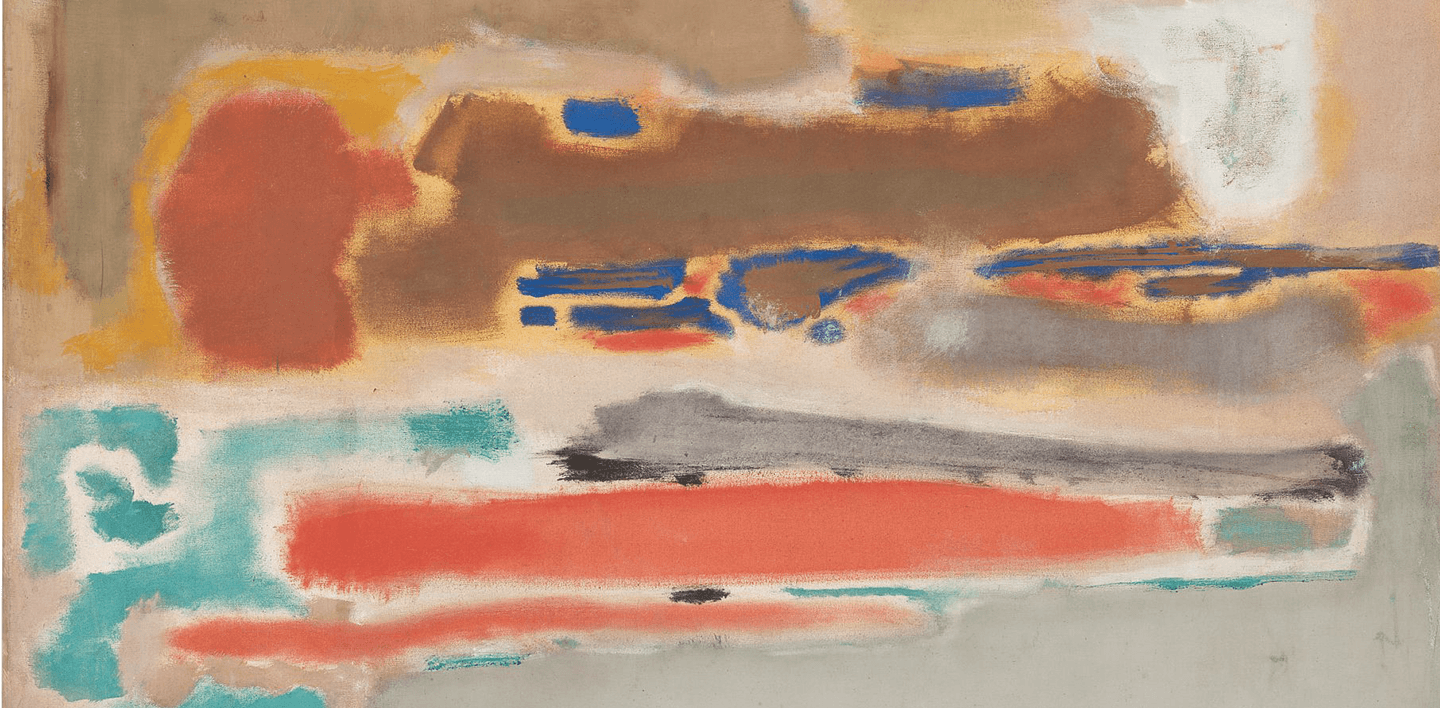

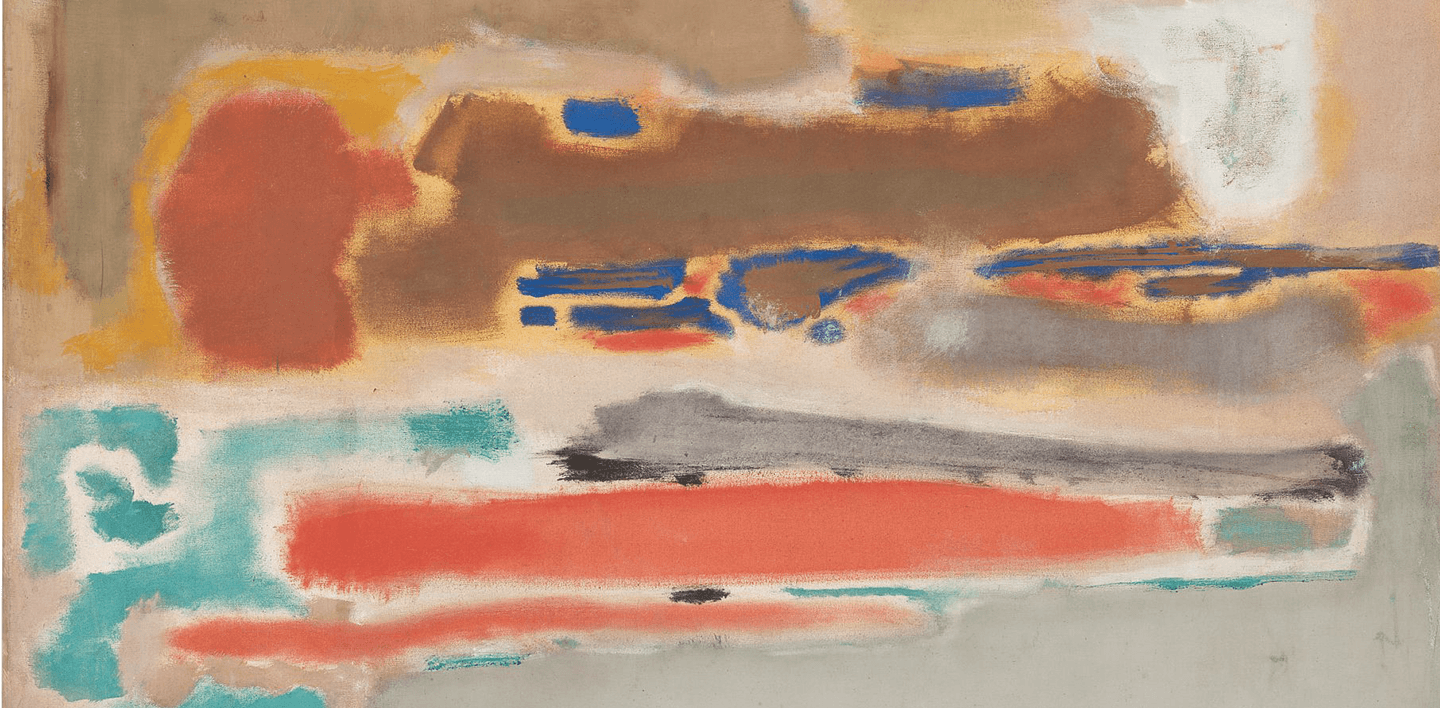

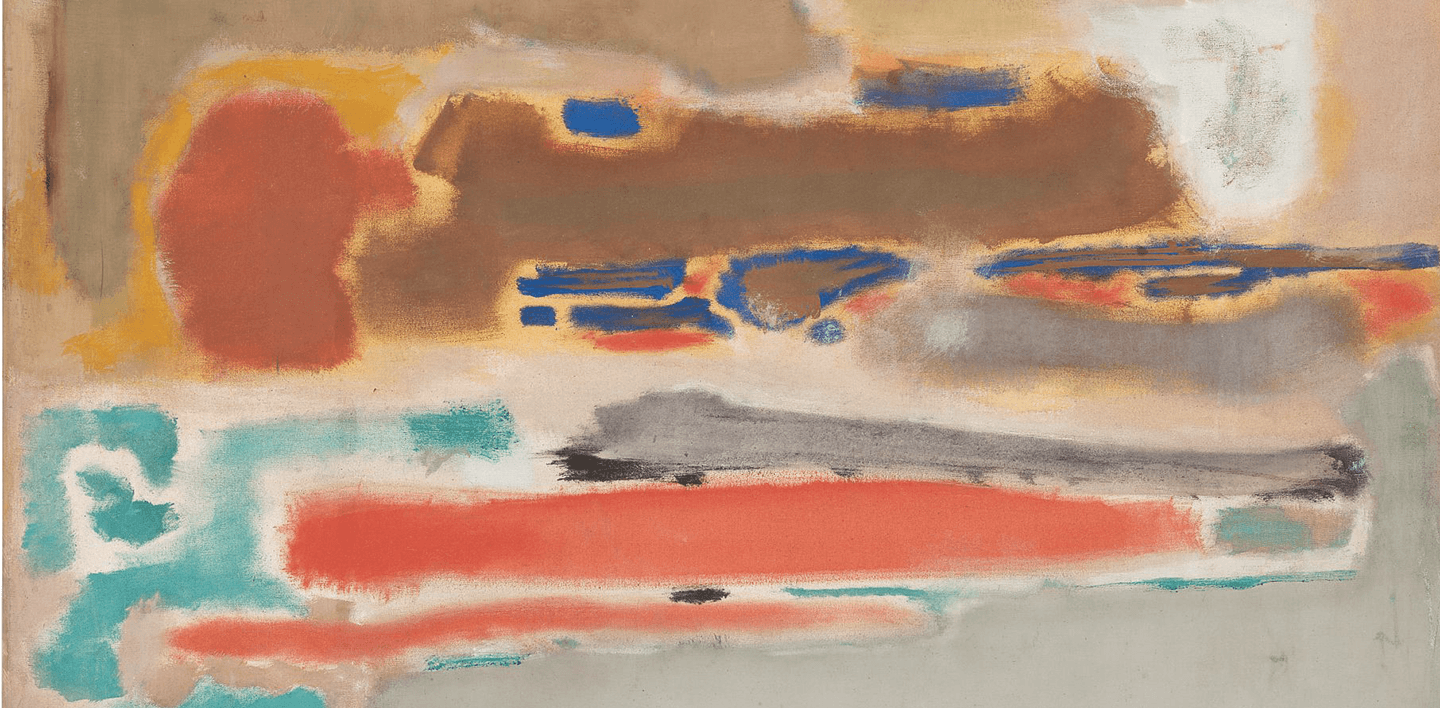

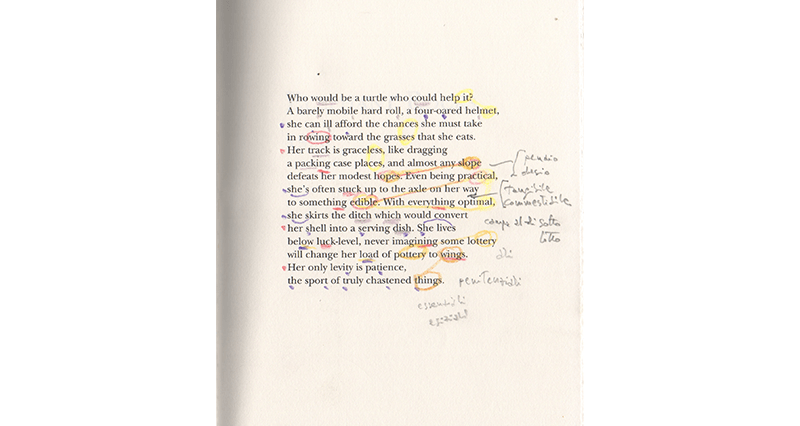

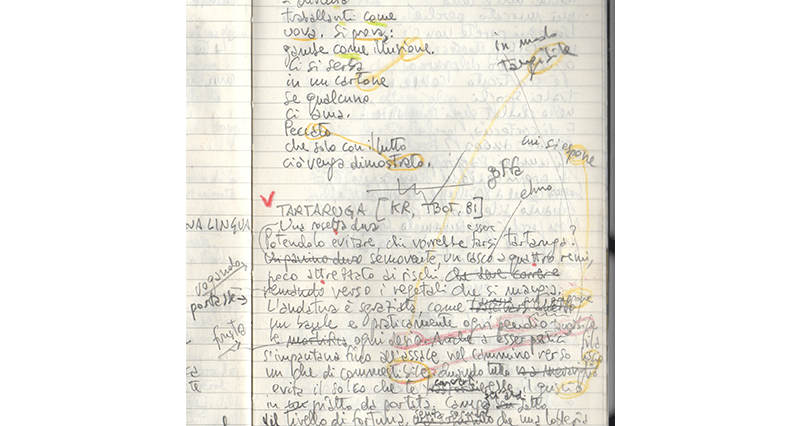

Prima guardo la poesia, senza leggerla. Mi limito a osservarla, come un oggetto concreto e animato, cercando di capire come è fatta. Non solo perché Wystan Hugh Auden ha detto all’Arcangelo Michele, mentre anche James Merrill e David Jackson presenziavano alla lezione, SIGNORI: / IL VERO POETA È, DI TUTTI GLI SCRIBI, IL PIÙ ATTRATTO / DAL CONCRETO. SÌ SIGNORI, NOI CE NE NUTRIAMO!, ma per via dell’etimologia stessa della parola “poeta” – ποιέω, io faccio: artefice, el hacedor borgesiano. La prima domanda che mi pongo è: “che meccanismi sono in atto qui, cosa sta facendo il poeta?”, non “cosa sta dicendo il poeta?”. Ogni parola, ogni sillaba, ogni lettera, ogni accento è importante, in se stesso e in relazione a ogni altra parola, sillaba, lettera, accento. Leopardi ha detto (e mi pare di ricordare che stesse citando Pindemonte, ma non citatemi a questo proposito): “le parole sono non la veste, ma il corpo dei pensieri”. Così tiro fuori il mio piccolo campionario di matite colorate, molto limitato rispetto a quello che ho a disposizione a casa, e comincio a dipingere la poesia: stesso colore per le lettere che risaltano in assonanza, consonanza, rima, rima imperfetta; linee che connettono aspetti uguali o simili, suoni uguali o simili… Cerco di ritrarre in modo visibile il ritmo, la musica della poesia. Questo strano stratagemma mi è venuto in mente un giorno che guardavo la copertina dell’antologia curata da Dylan Thomas, The Colour of Saying, il colore del dire…: se le parole, sulla pagina e quando pronunciate/enunciate, hanno un colore, dovremmo essere in grado di vederlo!

Ora la mia vista non è più tanto buona e quindi non ho più bisogno di farlo, ma anni fa andavo in un centro-fotocopie e mi facevo ingrandire in formato A3 la poesia, a colori ovviamente. Poi la appendevo a un muro e la guardavo, stando in piedi dall’altra parte della stanza, in modo da non distinguere le parole ma da apprezzare soltanto la disposizione dei colori. Ecco! Percepivo l’immobilità sommuoversi, il dipinto-forma dell’oggetto e il suo suono, e il vuoto circostante / a cui questi oggetti-suoni stanno da sentinella, da cui scaturiscono. Guardo l’oggetto che mi parla, come una fotografia che si sta sviluppando. La sai ma non la sai.

Altri due veloci passi dovranno essere intrapresi una volta rientrati a casa: 1- leggere la poesia ad alta voce, dando realtà fisica sonora ai colori; 2 – battere la poesia sulla tastiera del computer, senza prestare attenzione alle parole ma cercando solo di percepire dove si muovono le dita, quali parti della tastiera vengono visitate più di frequente, quali lettere e sequenza e schemi di lettere.

Moira Egan, mia moglie, nel suo libro bilingue Strange Botany / Botanica Arcana – pubblicato in Italia da Pequod nel 2014 – ha forse inconsciamente ritratto parte di questo processo, osservandomi mentre osservo una pianta di geranio:

[…] fa attenzione

agli elementi meno

evidenti, trascurando,

ad esempio, i fiori

color fucsia, per vederese ci sono parassiti sulle foglie,

se il terriccio è umido

come si deve, o secco. È il modo in cui

si china, come

in venerazione, toccail verde profondo, il velluto

crespo delle foglie di pelargonio e toglie

loro una carezza di

profumo.

Ora, angustiato dalla bellezza devi / uscire allo scoperto, e lavorare. Che io possa essere fatto recipiente di ciò / che deve essere fatto.

Mentre il verde pascolo / della mente / s’inclina bruscamente, aspetto che si liberi un posto (molto più difficile adesso, con il distanziamento sociale) e apro il mio taccuino e comincio a guardare la poesia con occhi nuovi – tutto il lavoro precedente messo da parte in una cassetta degli attrezzi: ho studiato, ho fatto le prove, adesso è ora di andare in scena.

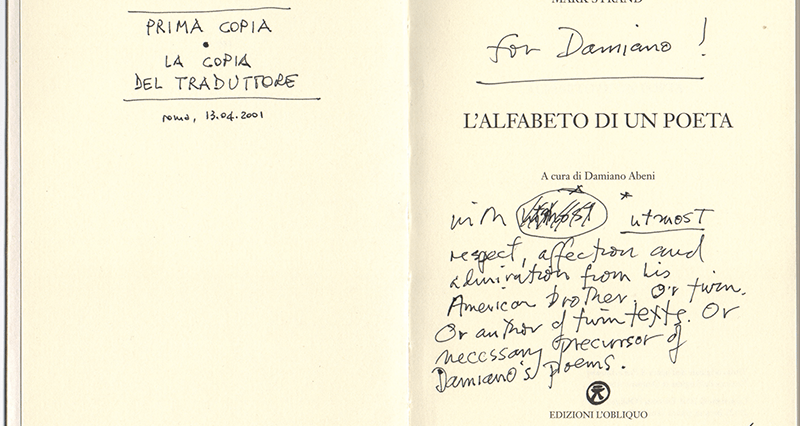

Vedo la traduzione come un’arte performativa, un’arte dello spettacolo. Per quanto i traduttori usino gli stessi strumenti degli scrittori – penne (io preferisco di gran lunga la matita, ha una componente di malleabilità che crea un contatto più intimo con la carta), carta, tastiera – essi mettono in pratica una cosa completamente differente. Vi è una necessaria componente razionale nella traduzione, un esasperato accumulo di attenzione, che nella scrittura potrebbe nuocere alla creatività. Mark Strand una volta mi ha detto: “Io non cerco di controllare completamente quello che faccio mentre scrivo una poesia. Se lo facessi, la poesia non potrebbe essere migliore di me. E io non sono granché come persona”. In altre parole, riporto di seguito uno scambio avvenuto tra me e Moira qualche anno fa. Eravamo a Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, dove grazie a una casa costruita dai miei genitori possiamo trascorrere parte dell’estate in un ritiro di scrittura e traduzione. I nostri pasti sono benedetti dai fantastici prodotti locali e dai sublimi, fieri vini sardi. Dopo pranzo Moira mi ha chiesto se volevo un altro bicchiere, le ho risposto: “Se bevo un altro bicchiere di quel Cannonau non sono in grado di tradurre più niente”, e lei ha replicato “Se non bevo un altro bicchiere di quel Cannonau non sono in grado di scrivere più niente”.

Così, a questo punto Glenn Gould torna ad aiutarmi, con la sua creatività minuziosamente controllata e con il suo impareggiabile senso dell’espressione di tempo e tono e dinamiche. E con la sua cameriera che passa l’aspirapolvere. Dobbiamo avere la musica dentro di noi per metterla sulla pagina. Dobbiamo consapevolmente abbandonare il sentiero accademico dell’eccessiva preoccupazione rivolta al significato, dobbiamo staccarci dall’ansia professoriale tutta rivolta alla paura di “compiere errori” (“quella non è la stessa parola, è sbagliata!”) che finisce per produrre testi inamidati, tremendamente lontani dalla vera essenza dell’originale. Dobbiamo a tutti i costi evitare il linguaggio che amici poeti e traduttori hanno denominato “traduttese”.

Va riconosciuto che i traduttori si trovano spesso nella posizione di dover alzare il cartello “non sparate sul pianista”, dato che è fin troppo facile criticarli. Ma qui, mettendo da parte la modestia, mi sento a questo proposito di citare Mark Strand in difesa del mio approccio: “Sono stato tradotto in una ventina di lingue diverse, e ho fatto letture in 40-50 nazioni diverse”, mi ha detto una volta, “e ogni volta, a lettura finita, mi si avvicina qualcuno che dice sempre, più o meno, ‘Le sue poesie mi piacciono moltissimo, ma io le avrei potute tradurre meglio’. Questo non è mai successo in Italia”. E uno dei più graditi complimenti che abbia mai ricevuto mi è stato fatto da un ragazzino di 10 anni, figlio di amici anglofoni. Il ragazzo è nato in Italia, ed è perfettamente bilingue: dopo una lettura delle poesie di Moira e delle mie traduzioni – alla quale era stato trascinato dalla madre che si immaginava si sarebbe annoiato a morte – il ragazzo ha detto alla madre qualcosa come: “Damiano è molto bravo, perché non usa la stessa parola. Lui usa la parola giusta”.

La traduzione è un evento prolungato che l’opera ha atteso per essere fatta rinascere in uno spazio distinto da quello in cui era stata originariamente concepita.

Io rivendico drasticamente il diritto di chiamare poesie le mie traduzioni. Distaccandomi nettamente dall’ambiguo enunciato di Umberto Eco, “Dire quasi la stessa cosa”, asserisco l’unicità e la radicale originalità di un nuovo oggetto che scaturisce da una forma data e da un significato ineludibile. In italiano non esiste nulla come le mie traduzioni, poiché l’eccellenza del traduttore dipende dalla capacità di sfruttare le opportunità singolari del suo linguaggio natale.

Così sono arrivato fin qui sulle mie gambe, – / senza mai perdere la metro, / sempre in salita. Un piede davanti all’altro, / è così che faccio – per abitare gelidi recessi / di rimembranza, sussurri fuori dal tempo.

Perché lo faccio?

Era il 1973, e io ero un liceale che grazie a una borsa di studio dell’AFSAI trascorreva un anno a Tucson, in Arizona. Ovviamente allora non c’era nemmeno l’ombra di internet, e le telefonate erano talmente care che in tutto l’anno ho parlato due sole volte con i miei genitori a Ospitaletto, vicino a Brescia. Allora si scrivevano lettere.

Ogni martedì spedivo una lettera a un amico/a diverso/a. In parte la lettera era destinata specificamente a quella persona, ma un’altra parte era una specie di newsletter che lui/lei condivideva con gli altri amici. Nella sezione “pubblica” a un certo punto ho cominciato ad aggiungere traduzioni, per lo più dai poeti della beat generation, che a quel tempo erano in gran voga in Italia, o da cantautori (essenzialmente Bob Dylan). E dopo un po’ sono stati gli amici a chiedermi traduzioni, per lo più di canzoni di gruppi di progressive rock – come i Genesis, Jethro Tull, King Crimson, Van der Graaf Generator, e via dicendo – o di altri beat.

Tradurre era il mio modo di comunicare le mie “scoperte importanti” di quel tempo, di soddisfare le loro curiosità, di condividere esperienze. E per me è ancora così, dopo più di quarantasette anni e più di cento libri. È il mio modo di raccontare storie.

Quando, anni dopo, ho conseguito una maggiore consapevolezza di quello che stavo facendo, mi è sembrato che in effetti stessi cercando di seguire il magnifico comandamento di Italo Calvino: “cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare e dargli spazio”.

Perché ti dico questo? / Nemmeno sei qui.

Questo articolo è stato gentilmente concesso da Black Coffee, per cui Damiano Abeni ha curato e tradotto la raccolta Nuova Poesia Americana II, in uscita oggi.