T homas Bernhard, W.G. Sebald, David Foster Wallace, sono solo tre nomi di autori contemporanei che, a mio gusto e, ammetto, elencati piuttosto arbitrariamente, corrispondono perfettamente al prototipo dello scrittore adatto a essere letto di notte – oppure a non essere letteralmente letto di notte, ma a essere pensato come atto a essere letto di notte. Condividono una stessa ominosa caratteristica che in inglese si esprime con il termine unsettling e in tedesco con unheimlich, ma la loro perturbata inquietudine è, tuttavia, per un qualche vitale bilanciamento, sempre venata di una dogmatica certezza: Bernhard, Sebald e Wallace sono, con tutte le loro fisime, autori incredibilmente costanti, granitici, riconoscibilmente identici a se stessi, alla loro sconvolta soggettività. Sono come l’Orchestra Filarmonica Ceca fino agli anni Settanta: il sound del loro disagio è inconfondibile.

Non sono scrittori che, non volendo rischiare di “diventare degli idioti” (secondo l’autorevole indicazione di Arthur Koestler, del quale però oggi nessuno ricorda altro che lo splendido Buio a mezzogiorno) cambiano a ogni libro; anzi quel rischio lo corrono voluttuosamente, e i mutamenti di Wallace, ad esempio, sono perlopiù formali, mutamenti di pelle e non di anima, e rispondono a una sorta di virtuosismo da primo della classe nel praticare vari generi e combinazioni, virtuosismo che non impedisce di smascherare sempre la stessa voce: ora dilagante ora quasi interiettiva, ma sempre acutissima e spasmodicamente cerebrale (e perversamente ma direi magnificamente cervellotica). Questi scrittori che arbitrariamente ho chiamato “notturni” sono appassionatamente dediti a scavare sempre nella stessa direzione fin nel cuore più resistente della montagna, pervenendo invariabilmente all’asfissia prima di riuscire a emergere dal tunnel. Dal loro personale inferno non vogliono uscire (sanno benissimo che ogni uscita sarebbe un trucco; dal loro labirinto non c’è filo di Arianna che salvi), vogliono batterlo a palmo a palmo con sempre crescente ossessività, condannati solo da se stessi a perseverare. L’oscurità, per loro, non è una tinta del paesaggio o una sfumatura psicologica, ma uno strumento di lavoro e addirittura, come osservò acutamente il capostipite di tutti gli scrittori notturni, Friedrich Nietzsche, il loro alimento:

se non volete lasciare che gravi su di voi nemmeno per un’ora il vostro proprio dolore, e continuamente cercate di prevenire già da lontano ogni possibile infelicità, se percepite il vostro dolore e dispiacere in genere come cattivo, degno di odio e di annientamento, come una macchia nell’esistenza: ebbene, allora, oltre alla vostra religione della compassione, avete in cuore anche un’altra religione, e questa è forse la madre di quella: – la religione della comodità. Ah, quanto poco sapete voi della felicità dell’essere umano, voi comodi e benevoli! – poiché felicità e infelicità sono due sorelle e gemelle, che diventano grandi insieme o, come per voi, – rimangono piccole insieme!

Il fatto che tutte le pagine di Nietzsche, e soprattutto le più inesorabili, si prestino a essere lette al chiaro di luna, non pregiudica la profondità o il rigore del suo pensiero. Un paesaggio livido come di promontori o picchi immersi in una luce opaca si accompagna alla lettura dei concetti più radicali e innovativi; Nietzsche è uno di quei grandi scrittori in cui le descrizioni sono implicite (benché il demone che, nella Gaia scienza, accenna per la prima volta al celebre tema dell’eterno ritorno dell’identico, si manifesti in compagnia di un ragno, evidentemente di una specie notturna, sullo sfondo di “questa luce di luna tra gli alberi”), qualità che rende le espressioni del suo pensiero non meno vicine all’allucinazione che all’aforisma:

Il dire sì alla vita persino nei suoi problemi più oscuri e più gravi, la volontà di vivere che, nel sacrificio dei suoi tipi più elevati, si allieta della propria inesauribilità – questo io chiamai dionisiaco, questo io divinai come il ponte verso la psicologia del poeta tragico. Non per affrancarsi dal terrore e dalla compassione, non per purificarsi da una pericolosa passione mediante un veemente scaricarsi della medesima – come pensava Aristotele -: bensì per essere noi stessi, al di là del terrore e della compassione, l’eterno piacere del divenire – quel piacere che comprende in sé anche il piacere dell’annientamento.

Questo è la formulazione definitiva del dionisiaco-notturno (al contrario, Apollo, come si sa, è un dio solare), uno dei concetti fondamentali di Nietzsche, continuamente equivocato e richiamato a sproposito per definire esperienze sconvolgenti, tramortenti, orgiastiche, mentre in realtà è per l’appunto un solitario pensiero allucinato in piena notte – ed è solo da questa notte allucinata che può emergere la luminosità del tutto innaturale dell’“eterno meriggio”, l’istante immobile in cui si decide la struttura del tempo nella configurazione dell’eterno ritorno dell’identico; ed è solo da questa notte allucinata che si può prendere le distanze dalla tesi della catarsi aristotelica, tesi politica, dove la tragedia era un rito di liberazione collettivo –, una notte di quelle in cui, unici compagni dell’uomo, escono i ragni che di giorno si nascondono in anfratti e fessure, una sorta di intuizione intellettuale nel dormiveglia, che, lungi dall’abbandonare del tutto l’abitudine filosofica, si preoccupa anche di polemizzare con l’opinione di Aristotele; il dionisiaco è: la volontà di vivere nel sacrificio dei tipi più elevati mai generati; comprendere il piacere dell’annientamento.

Non c’è dubbio che tra questi “tipi più elevati” destinati all’immolazione Nietzsche annoverasse se stesso; il Crepuscolo degli idoli, da cui è tratta la citazione, è tra le ultime opere, composta alcuni mesi prima della crisi definitiva di Torino. Rileggendo queste righe tremende (in effetti è stato come leggerle per la prima volta) ho potuto constatare un fatto piuttosto singolare: ogni scrittore notturno, al vertice della sua potenza espressiva, come per un parossismo incontrollabile, ci rivela ciò per cui morirà, il valore e l’emblema ai quali egli, come “tipo più elevato”, tragicamente, si “sacrificherà”. Tutti gli scrittori notturni nella loro prosa adombrano “in questa luce di luna tra gli alberi” un sacrificio, e a un certo punto il sacrificio non solo viene esplicitamente dichiarato – e sospetto questo sia il massimo piacere estetico esperibile in vita da questa specie di scrittori -, ma ha luogo.

Gli scrittori notturni, e soltanto gli scrittori notturni, hanno una premonizione straordinariamente accurata del loro destino che, con la loro opera – e a un certo momento decisivo con estrema, suprema chiarezza – provvedono a svelare a se stessi e di riflesso, per così dire troppo tardi, ai loro lettori. Dissipatio H.G. di Guido Morselli è un altro caso esemplare in cui uno scrittore confessa la sua fine, anticipandola con lucidità, nel suo caso, a differenza della cosmica danza filosofica-rituale, ebbra tra meriggio e mezzanotte, di Nietzsche. Cambia il modo di illustrarla, ma la predizione, in entrambi i casi, è implacabilmente indovinata. Esiste uno schema ricorrente.

Gli scrittori notturni hanno una premonizione straordinariamente accurata del loro destino che, con la loro opera, provvedono a svelare a se stessi.

Quello di David Foster Wallace è uno dei casi più tristemente affascinanti nel panorama della letteratura contemporanea, e confesso di essermici appassionato come il detective del classico romanzo poliziesco che continua a tornare sulla scena del delitto (benché, come tutti sanno, qui non ci sia alcun giallo: Wallace, dopo una lunghissima e sfibrante depressione, si è impiccato). Anni fa, mentre cercavo un’idea per un ulteriore racconto da aggiungere nella seconda edizione della mia antologia Io odio John Updike – o meglio, lavorando attorno a un’idea che, venuta da sé, mi sembrava adeguata a essere sviluppata in un nuovo racconto, ebbi la netta, irrefutabile sensazione di capire perfettamente perché David Foster Wallace si fosse suicidato; la sensazione si stabilizzò in questo pensiero: Wallace si era impiccato perché era costretto a ridere; la sua annosa lotta con l’ironia, non meno di quella con il suo disturbo psichico, l’aveva logorato e sconfitto; l’ironia era necessaria per vivere, siamo costretti a essere ironici, altrimenti la tristezza ci uccide. Ma come ci uccide? Facendoci sentire il dolore, ancora oggi non del tutto inquadrato, di dover sorridere.

C’è un silenzio. DeLint sposta la schiena contro la boiserie della stanza e ricentra il suo peso. Mio zio sorride raggiante e aggiusta un cinturino dell’orologio già a posto. 62,5% di facce della stanza è rivolto verso di me, amabilmente in attesa. Il petto mi rimbomba come un’asciugatrice con delle scarpe dentro. Compongo ciò che proietto verrà visto come un sorriso. Mi giro da questa e da quella parte, lievemente, come per dirigere la mia espressione a tutti i presenti nella stanza.

Il tentativo di Hal Incandenza di sorridere ai deans che devono valutare la sua ammissione all’Università dell’Arizona risulterà del tutto controproducente:

“Hal si sente bene, Chuck?” chiede Affari Atletici. “Sembra che Hal abbia appena… be’, fatto una smorfia. Sta male? Stai male, figliolo?”

Il sorriso “proiettato” (non c’è altro modo di rendere il project originale: non è una previsione, un’immaginazione; Hal proietta espressioni che sa già non verranno viste dagli altri, anzi, intese all’opposto) diventa una smorfia; cionondimeno è vero che Hal Incandenza soffre a essere guardato e valutato; l’impostura del sorriso non gli riesce e involontariamente comunica il suo disagio che, come inevitabilmente accade, gli altri interpretano nel migliore dei casi come sociopatia o puerile fragilità, nel peggiore come pura ostilità. Questa crisi dell’interpretazione nel rapportarsi agli altri è una questione che Hal conosce bene, perché poco prima menziona la misperception, la percezione erronea che gli altri hanno di lui (e di noi), o, forse, la percezione corretta che gli altri hanno di un’espressione che noi non siamo in grado o non desideriamo di esprimere correttamente.

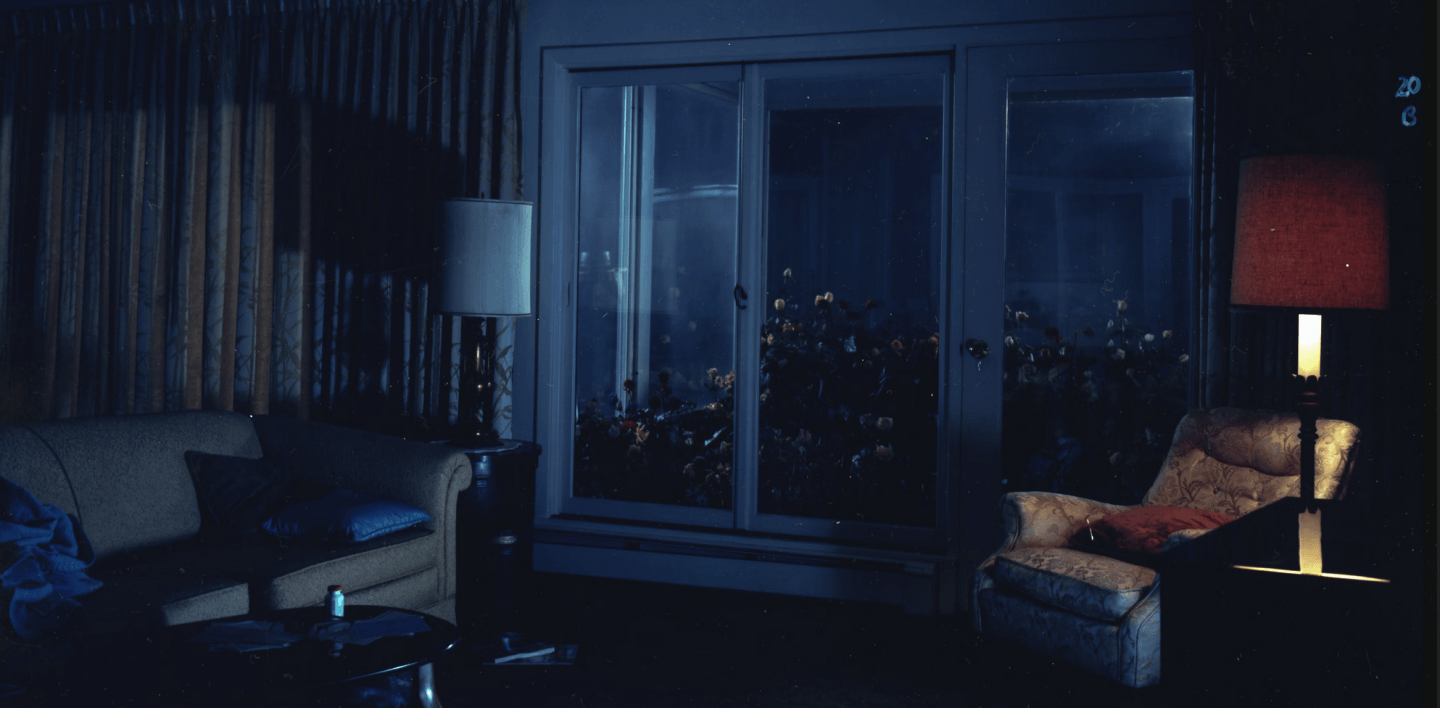

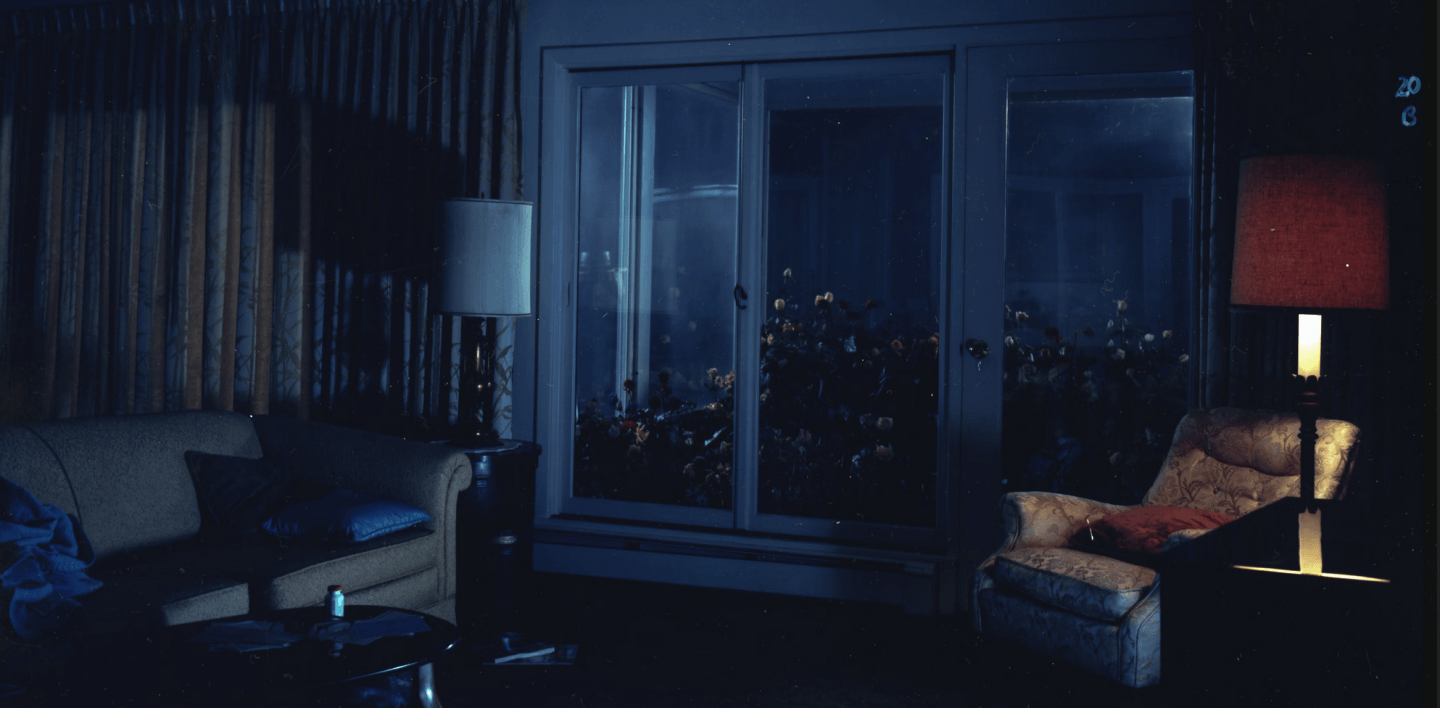

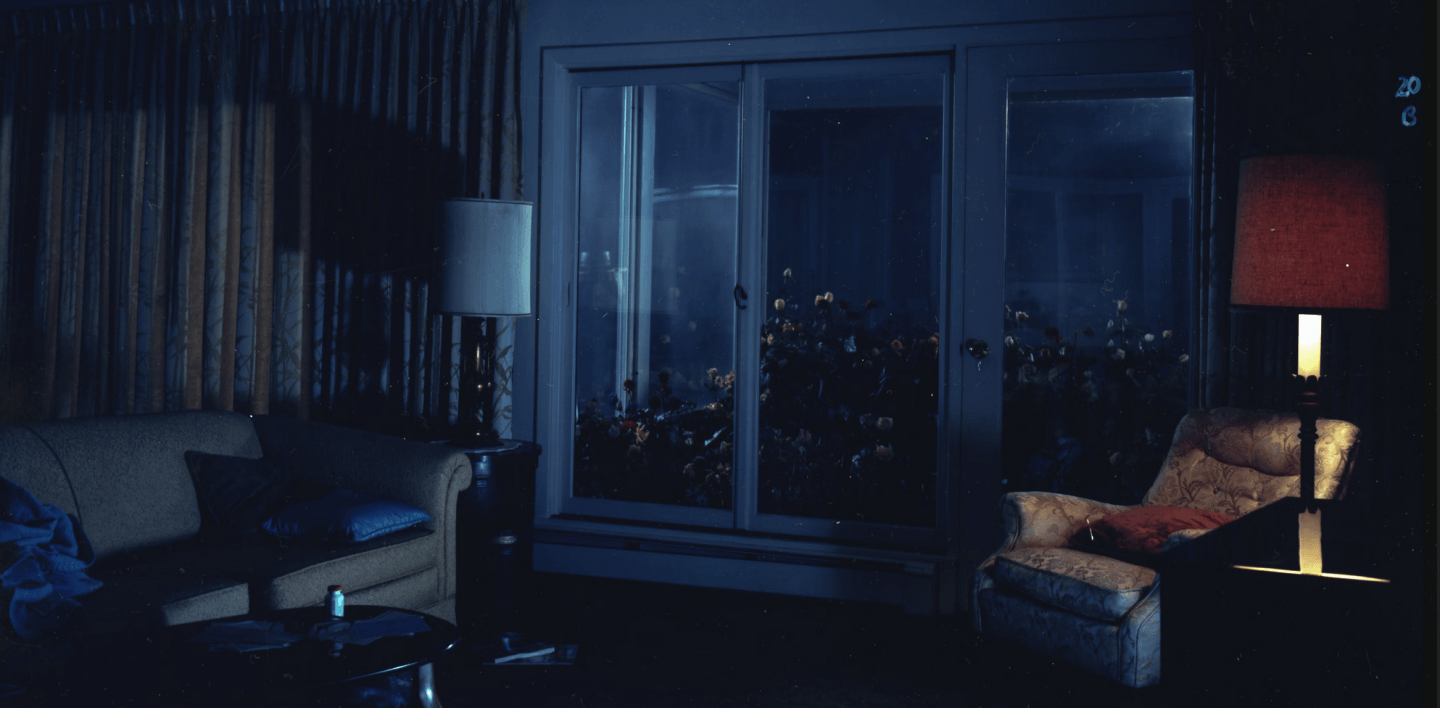

La questione in Wallace non è mai semplicemente quella dell’impostore, del sentirsi al posto sbagliato al momento sbagliato in un ruolo sbagliato e per così dire usurpato, e tantomeno quella pirandelliana della maschera/personaggio che appare diverso a seconda di chi lo guardi; ma, attraversato il passaggio epocale dal mito ancora antico della divina follia (Nietzsche) a quello moderno e contemporaneo della psicopatologia di massa in cui si è costretti a vivere, letteralmente, in un mondo di pazzi (Bernhard, Wallace), quella di un terrore di dover assumere l’espressione corretta agli occhi degli altri, a partire da quell’espressione socializzante e schmoozing come nessun’altra: il sorriso. Il sorriso come sanzione di forza, salute, adattamento, colleganza, appartenenza, pride. La scena di Hal di fronte ai deans si svolge a mezzogiorno, eppure, sulla superficie lucente del tavolo di pino che occupa il centro dell’ufficio, una testa “ombreggia una luna nera”. Siamo nella classica notte ferale, colma di segni sinistri; nel mondo invertito del cinema horror, e non stupisce che la successiva crisi di Hal avvenga secondo smaccati richiami ai film di possessione diabolica (l’Esorcista ossessionava Wallace).

Come ci si può difendere da questa spettrale mistificazione dei rapporti? Solo con la negazione. Frammentando il mondo esterno, decomponendolo, privandolo di coerenza, senso e dunque di autorità e, soprattutto, sottraendo agli altri il loro controllo sensoriale, e dunque il potere di giudizio nei nostri confronti.

“Non sono ciò che vedete e sentite.”Sirene distanti. Un rozzo mezzo nelson. Forme alla porta. Una giovane donna ispanica si tiene il palmo sulla bocca, guardando.

“Io non sono”, dico.

Hal si sottrae allo sguardo e al controllo degli altri al punto di dichiarargli che non esiste. Dal non esistere per gli altri, nemmeno per la giovane donna ispanica che per caso passa davanti alla porta; dal vedere letteralmente in chiunque una persona incapace di vedere e sentire ciò che siamo, ciò che proviamo, ciò che pensiamo – al non esistere per se stessi, al concludere di non esistere per se stessi e di non essere comprensibili nemmeno a se stessi, la linea è tragicamente sottile.

Una volta che il sorridere – l’ironia, se si vuole – è diventata uno sforzo incommensurabilmente doloroso e controproducente per un soggetto, questo perisce, perché al di là dei continui, logoranti equivoci cui lo espone il tentativo di essere intrattenitivo, semplicemente la tristezza della vita ha il sopravvento. David Foster Wallace, scrittore notturno (anche quando ambienta l’incipit di Infinite Jest a mezzogiorno), immagino, dev’essersi sentito forzato a più riprese a diventare scrittore diurno, a salvarsi grazie alla letteratura, come il suo amico/nemico, fraterno antagonista, Jonathan Franzen, il quale è così diurno che scrive romanzi la cui forma e in gran parte anche il contenuto sono attinti dai piani alti della storia della letteratura, riuscendo almeno con Le correzioni nel miracolo (o forse, più prosaicamente, nel virtuosismo) di produrne un valido aggiornamento; o come Michel Houellebecq, che nella misperception non ha visto un mito demoniaco, ma, più correttamente, un dato ineluttabile della stupidità, della superficialità, del carrierismo e dell’imbarbarimento occidentali – oltre a beneficiare della sua cartesiana inclinazione nel porre di qua, in salvo dietro a uno schermo trasparente ma infrangibile, la coscienza immortale, e di là, nel caos, la res extensa in cui si squaderna la decomposizione del mondo.

Wallace dovette individuare una consolazione nell’esercizio produttivo, routinario, insomma nel gemello oscuro del lavoro di ufficio amministrativo: la letteratura.

Tuttavia, Wallace è rimasto una creatura più vicina di quanto si creda (e, temo, di quanto egli stesso sperasse) ai sortilegi nietzschiani, all’evocazione della notte in cui però, a differenza di Zarathustra, si aggirava insieme accerchiato e isolato, erratico e spaventato, e dopo gli splendidi e tetri enigmi che compongono la raccolta Oblio, la sua ultima opera narrativa compiuta (un vero esempio di nero incantesimo letterario in cui il terrore notturno si congela in configurazioni rituali più che racconti) ha abbracciato fatalmente il sacrificio covato da lungo tempo, lavorando fino all’ultimo sul suo romanzo incompiuto, Il re pallido, lasciato sulla scrivania nel garage dove lavorava con una lampada a illuminarne il fascio di pagine e gli appunti. Qui il sacrificio assume la sorprendente forma della noia del giorno interminabile, assolutamente statico e, in definitiva, di quel lavoro così interminabile e assolutamente statico e burocratico che è la scrittura quando, come inevitabilmente fa, si impantana. Un giorno che non è nemmeno un vero giorno perché la notte non dà tregua, e quindi è un giorno estenuante, eterno; l’eterno meriggio inebriato di Nietzsche si è invertito – o meglio si è rivelato per quel che era fin da principio – in una condanna a vivere, dove vivere è diventato difficoltoso ed equivoco quanto sorridere.

Wallace dovette individuare una consolazione, una terapia, una possibilità di scampo alla continua misperception nell’esercizio produttivo, routinario, non passibile di grandi giudizi di valore e quindi per così dire innocente, insomma nel gemello oscuro del lavoro di ufficio amministrativo: la letteratura. Ma il grande romanzo che, nel suo processo minuziosamente complesso quanto deliberatamente superfluo, lo avrebbe accompagnato, sostenuto e tenuto al riparo, è diventato un grande romanzo sacrificale sulla non vita nella palude della ripetizione. In questa palude il soggetto, tuttavia, riesce effettivamente a porsi alla stessa distanza dalla smorfia e dal sorriso: il neutro, il pallido che sbiadisce l’io.

Forse Wallace (parlo proprio di lui, non dei suoi personaggi) credette di poter sostituire all’ironia a tutti i costi, socializzante, brillante, narcisistica e al conseguente rifiuto del successo (di quel successo che si consegue sorridendo in senso lato, cioè, assumendo l’espressione che i deans del momento si aspettano) la sua immensa intelligenza, il suo genio logico e verbale, le immense risorse del suo cervello. Ma – ed è una conclusione penosa – è lecito avere molti dubbi circa il fatto che l’ironia, di buona o cattiva lega, che conduca al successo o solo a una vita sopportabile, si lasci sostituire con qualcos’altro, anche in un genio. Se si toglie la luce anche mediocre – da tramonto dell’Occidente – dal cielo ottuso di una giornata malinconica, non resta che la notte romantica, mistica, dionisiaca; un’opzione anacronistica, grottesca, impraticabile per Wallace. Tuttavia la terza via, quella della negazione degli opposti nello spettro cromatico-emotivo, quella che procede nell’interstizio tra l’inflazione dei sorrisi e la smorfia di dolore; la via pallida, è una via nobile, forse la più nobile di tutte, ma è perigliosamente più vicina a un offrirsi inermi, un denudarsi incondizionato, a un sacrificio dunque, che alla vita.