A vrei avuto bisogno di un caffè, ma spesso la caffettiera di Charlie non funzionava, o arrivavo troppo tardi per averne un po’. Si parlava di Houellebecq, ma a un certo punto ho smesso di ascoltare perché pensavo a Shakespeare. In genere andavo via da Charlie verso le undici e mezzo per recarmi alla sede di Libération, un quarto d’ora a piedi o cinque minuti in bicicletta, e calcarne la moquette azzurra macchiata come un bavaglino. Da quando era stata messa, nel 1987 – io c’ero – non era più stata cambiata. Volendo giudicare una democrazia dallo stato delle finanze e dei locali dei suoi organi di stampa meno disciplinati, la Francia era una democrazia in pessimo stato. Facevamo finta di ignorare quanto fosse vero nel nostro caso, probabilmente perché non potevamo farci niente. Vivevo con i due giornali la stessa esperienza, secondo processi diversi, ma per ragioni simili: più si indebolivano e più venivano calpestati, grazie alla tendenza che hanno gli uomini a gridare guai ai vinti, pollice verso, prima di dimenticarli.

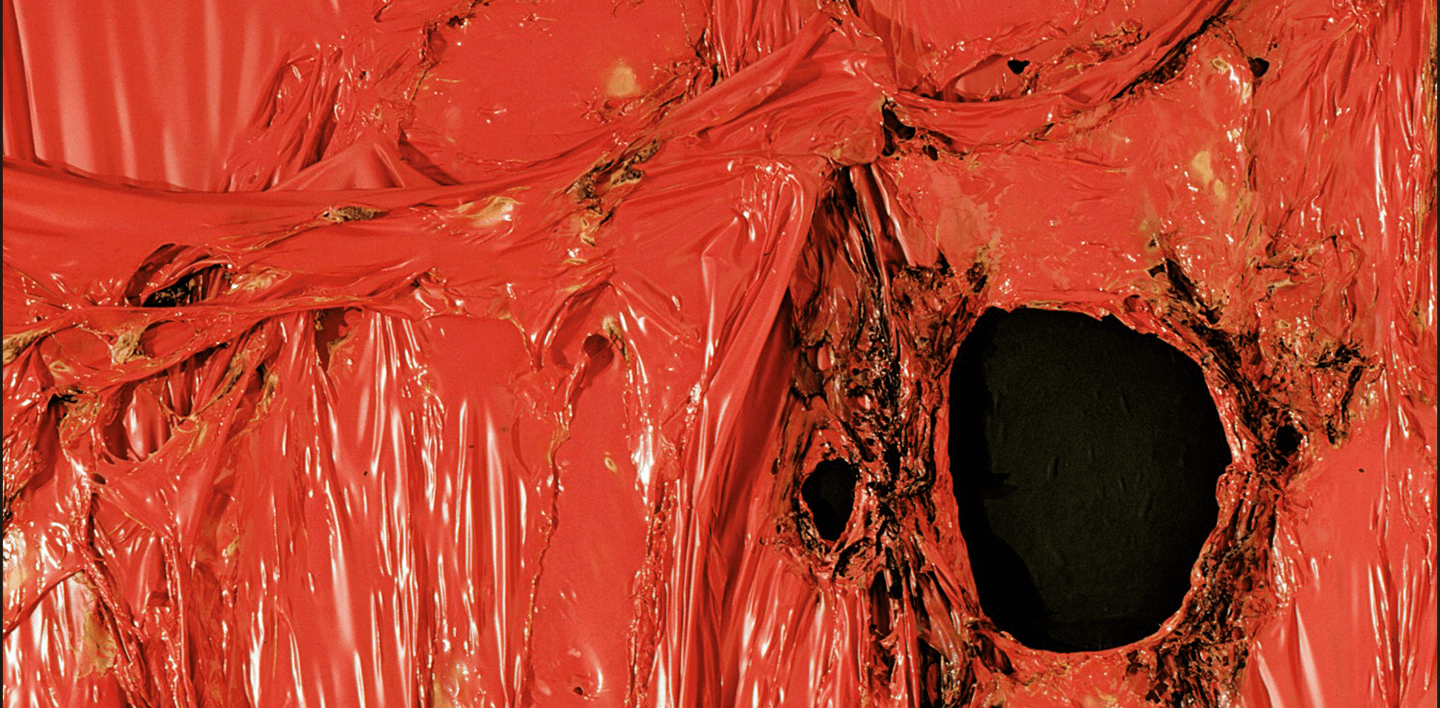

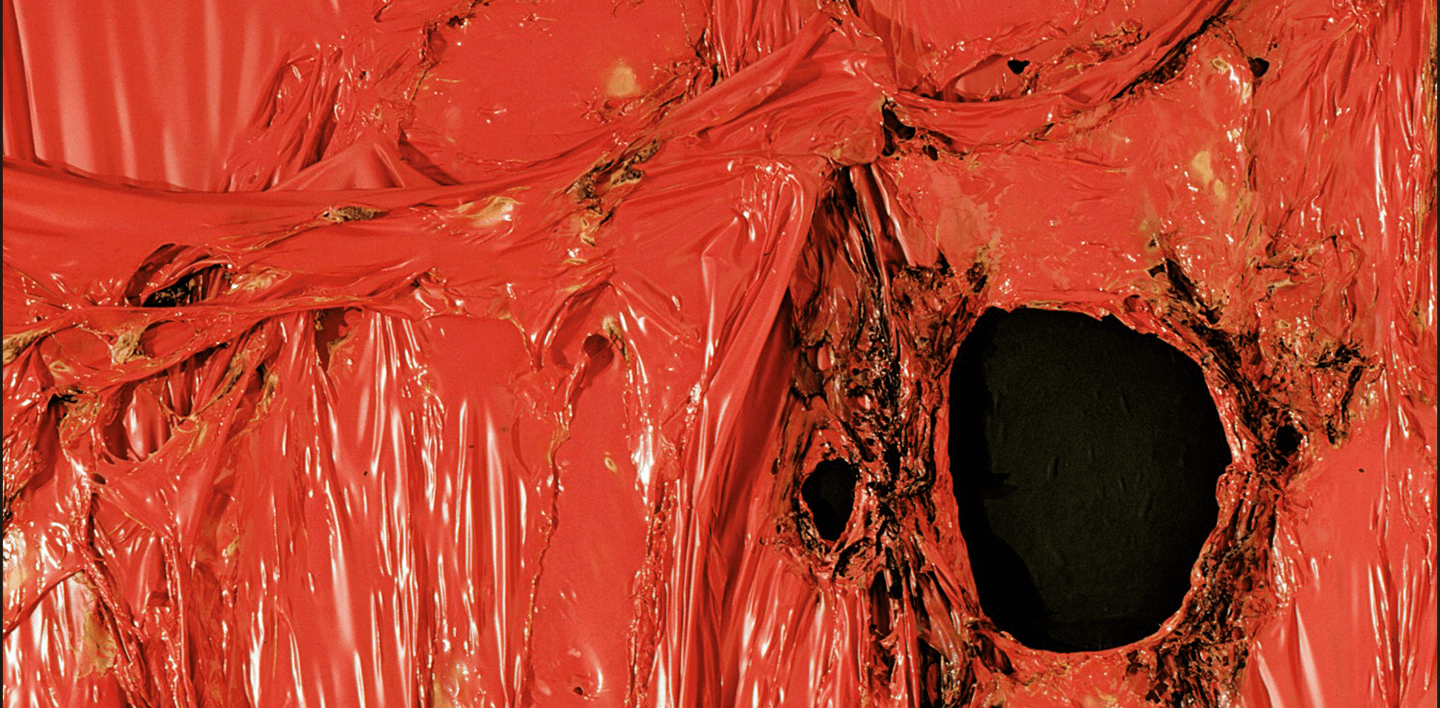

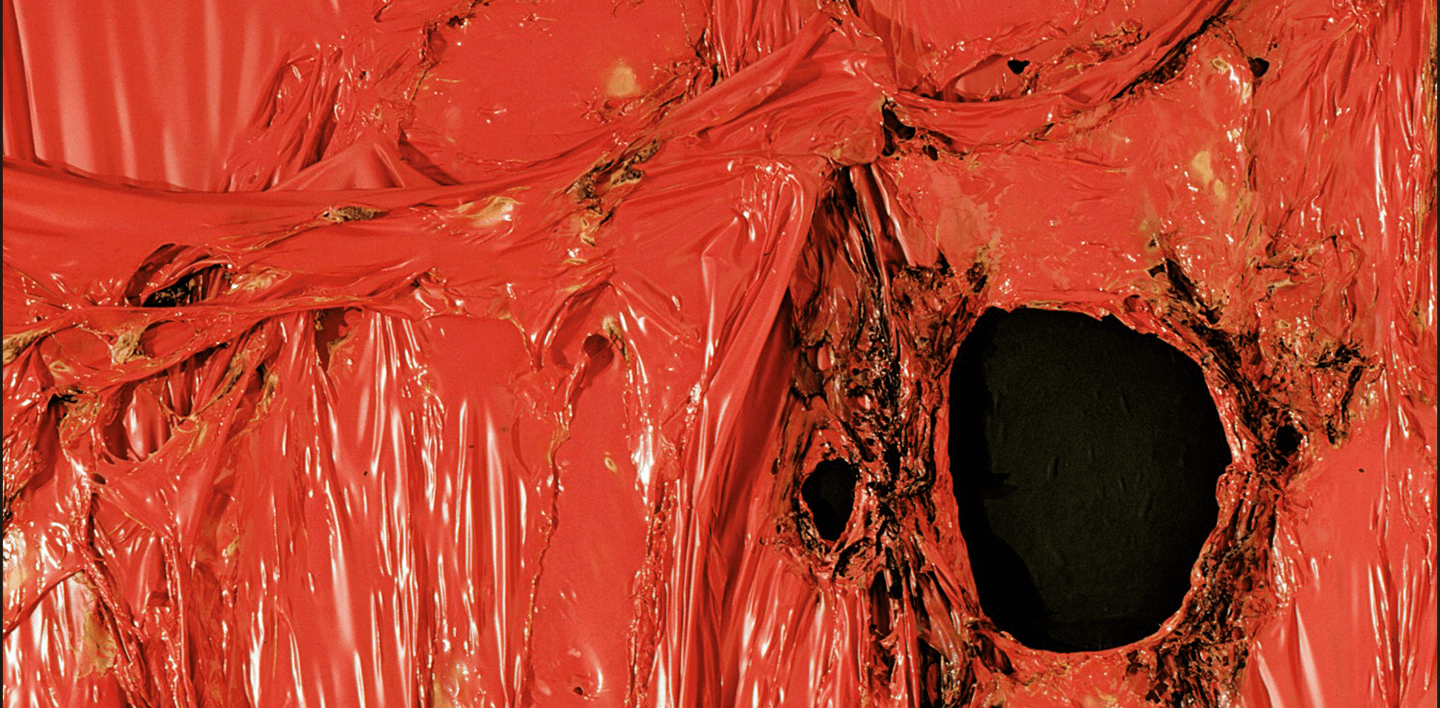

Charlie ha avuto la sua importanza fino alla faccenda delle caricature di Maometto, nel 2006. È stato un momento cruciale: la maggior parte dei giornali, e anche certi notabili del disegno, si sono dissociati dal settimanale satirico che pubblicava quelle caricature in nome della libertà d’espressione. Gli uni ostentatamente preoccupati del buon gusto, gli altri perché non volevano far disperare il Billancourt musulmano. A volte sembrava di essere in una sala da tè, altre volte nella copia di una cella staliniana. Quell’assenza di solidarietà non era soltanto una vergogna professionale e morale, ma isolando e additando Charlie ha contribuito a farne il bersaglio degli islamisti. Lo scandalo che ne è seguito ha allontanato dal giornale buona parte dei lettori di estrema sinistra, ma anche i gerarchi della cultura e i trend setter, che per qualche anno ne avevano fatto un giornale alla moda. In seguito il suo declino è stato contrassegnato da una successione di sedi diverse, spesso brutte e lontane, che sembravano destinate solo a farci rimpiangere la vecchia sede di rue de Turbigo, nel cuore di Parigi, con la grande sala a vetrate. La più lugubre è stata quella sulla circonvallazione, incendiata dal tiro di una bottiglia Molotov in una notte di novembre del 2011. In una mattinata fredda e grigia ci eravamo ritrovati davanti a quel che ne restava dopo che l’acqua dei pompieri aveva finito di distruggere ciò che il fuoco aveva cominciato. L’archivio era diventato una pasta nera. Qualcuno piangeva. Eravamo oppressi da una violenza che non capivamo del tutto e che la società nel suo insieme, eccettuata l’estrema destra le cui ragioni e obiettivi non potevano essere i nostri, rifiutava di constatare. Non sapevamo chi fossero gli autori del gesto, ma non avevamo dubbi sulle loro motivazioni.

Verso le dieci e mezzo del 7 gennaio 2015 non erano molti in Francia a voler essere Charlie. L’epoca era cambiata e non potevamo farci niente. Il giornale aveva ormai importanza solo per pochi fedelissimi, per gli islamisti e per ogni genere di nemici più o meno civili che andavano dai ragazzi di periferia, che non lo leggevano, agli amici perenni dei dannati della terra, che lo tacciavano volentieri di razzismo. L’avevamo sentita salire, quella rabbia gretta che trasformava la lotta sociale in bigottismo. L’odio era un’ebbrezza; le minacce di morte, abituali; le mail di ingiurie, numerose. Mi capitava di imbattermi in edicolanti, di solito arabi, che sostenevano di non aver ricevuto il giornale con un’aria cattiva che sembrava rivendicare la bugia. Impercettibilmente, il clima stava cambiando. È arrivato un momento, probabilmente dopo l’incendio doloso del 2011, in cui pur vergognandomi ho smesso di sfogliare Charlie sulla metro. Attiravamo sentimenti malevoli come fossimo un parafulmine, il che, devo dire, non ci rendeva né meno aggressivi né più intelligenti: non eravamo santi, e non potevamo imputare agli altri la responsabilità del fatto che lo spirito di Charlie fosse superato. Almeno lo sapevamo e continuavamo a riderci sopra. Una sera, in un ristorante alverniate che amava frequentare, Charb mi aveva detto: «Se ci mettiamo a rispettare quelli che non ci rispettano tanto vale chiudere bottega». Poi abbiamo continuato a bere vino rosso e mangiare carne con tanti saluti alle religioni e alla grande paura dei benpensanti che sentivamo montare. D’altronde, da quando non avevamo più bisogno di dimostrare qualcosa a qualcuno la riunione del mercoledì era tornata a essere quel momento libero e conviviale che aveva smesso di essere alla fine degli anni di Val e durante la crisi seguita alla sua uscita di scena. In occasione di quella crisi avevo sentito una volta di più quanto il mondo dell’estrema sinistra possedesse la dote del disprezzo, del furore, della malafede, dell’assenza di sfumature e dell’invettiva degradante. Almeno su quel piano, non aveva niente da invidiare al mondo dell’estrema destra. Continuo a chiedermi se in quel processo di distorsione fossero le convinzioni a distorcere il carattere o il carattere a distorcere le convinzioni.

Bernard Maris ha cominciato a dire tutto il bene possibile di Sottomissione. Houellebecq era diventato un amico, ed era chiaro che all’ammirazione che provava per lui si aggiungeva l’affetto. A un certo punto volevo andare in bagno, ma mi sono trattenuto perché la conversazione si stava animando. «Houellebecq è un reazionario» ha protestato Cabu. Non conoscevo ancora il brutto testo che lo scrittore gli aveva dedicato molti anni prima, e tuttora mi chiedo se Cabu l’avesse letto e se ne ricordasse. So però che non aveva letto Sottomissione. Gli unici ad averlo letto eravamo io e Bernard, e siamo stati gli unici a difenderlo. Quasi tutti gli altri stavano zitti o lo attaccavano.

Mi è tornato il malumore. Anche lì, dove tutto era permesso e addirittura preteso, detestavo discutere di libri che avevo letto con persone che non li avevano letti. Per inciso, detestavo ancora di più la lezione di letteratura che mi accingevo a dare. Era una lezione inutile, perché ciò che accendeva il dibattito non era il libro, ma le opinioni e le provocazioni dell’autore, in un certo senso il suo pedigree. E quel pedigree non dava adito a dubbi: ciò che Houellebecq attaccava quasi sistematicamente era tutto quello per cui Charlie si era battuto negli anni Settanta: la società libertaria, permissiva, egualitaria, femminista e antirazzista. A riguardo il suo romanzo era chiaro: l’islamismo senza violenza, in fondo, non era poi così malvagio. Rimetteva uomini e donne al proprio posto e, sebbene non ci liberasse dal male, ci sbarazzava almeno dall’angoscia di essere liberi. Naturalmente, come Houellebecq stesso aveva detto su France Inter, si trattava di un romanzo in cui venivano espressi tutti i punti di vista senza che nessuno di essi potesse essere ricollegato al punto di vista dell’autore. Tuttavia emanava un profumo che corrispondeva all’epoca. Era Houellebecq, l’icona pop, a diffonderlo col suo talento di narratore e la sua efficace ambiguità. Houellebecq aveva saputo dare forma al panico contemporaneo. Charlie è uno dei miei due giornali, ho pensato, ma il bravo romanziere ha sempre ragione, perché è lui che leggiamo o che leggeremo. Mi pare proprio di aver fatto, insieme a Bernard Maris, quella spiegazione del testo, quella difesa e illustrazione di Houellebecq sotto lo sguardo luminoso e amorevole di Sigolène Vinson, la cui benevolenza mi tranquillizzava. Mi sono chiesto se, più leggera di un cerbiatto, quella mattina fosse venuta con la sua grossa Harley-Davidson. Non avevo visto la moto quando avevo legato la bicicletta per strada. Bernard parlava, io parlavo, Cabu mugugnava, Wolinski disegnava sorridendo. Mi domandavo se non sarei finito nel suo taccuino di fronte a una donnina nuda che mi avrebbe detto più o meno: «Zitto!» in una forma che non ero in grado di concepire. Più probabilmente stava disegnando un nuovo nudo ispirato da Sigolène, di cui apprezzava il fascino e la figura. Inventava creature abbastanza belle e sexy per far dire loro liberamente e con insolenza tutto ciò che lui avrebbe voluto dire o sentire. La bellezza ha di questi privilegi.

Non so più come e perché la discussione sia passata dal romanzo di Houellebecq allo stato delle periferie, ma immagino che i musulmani ci abbiano fornito una transizione naturale. «Come siamo arrivati a questo punto?» ha chiesto qualcuno. «Come abbiamo potuto lasciar andare alla deriva popolazioni intere?». Mi pare che Tignous se la sia presa con la sinistra e con la politica che portava avanti da trent’anni. Bernard Maris è saltato su: «Ma no! Non è colpa dello Stato! È stato investito denaro a palate sulle periferie. Hanno tentato di tutto, ma niente ha funzionato!». Tignous ha alzato la voce. Ha parlato della periferia da cui veniva lui, Montreuil, e dei suoi amici d’infanzia. Molti di loro erano morti, finiti in prigione o devastati da qualcosa. «Io ne sono uscito» ha tuonato, «ma loro? Che hanno fatto per loro, perché avessero un’opportunità? Niente! Non hanno fatto niente. E continuano a non fare niente per quelli che vengono dopo, per tutti quelli che non hanno un lavoro né un’occupazione, che ciondolano per strada e sono condannati a diventare ciò che ne abbiamo fatto noi, degli islamisti, dei pazzi furiosi, e non venirmi a dire che lo Stato ha fatto tutto per loro. Non ha fatto proprio niente, lo Stato. Li lascia crepare. È un pezzo che se ne frega!». Sto ricostituendo, riassumendolo, un discorso molto più perentorio, arrabbiato, limpido, un discorso che sgorgava dal cuore, brandendo la matita, che l’accento popolare del disegnatore aveva trasformato in un grido di rabbia in favore dei poveri delle periferie, dei disoccupati, dei violenti, degli arabi, dei musulmani, dei terroristi. Bernard non ha replicato e io ho pensato che era arrivato il momento di andarmene.

Un estratto da La traversata di Philippe Lançon (edizioni e/o, 2020). In libreria dall’8 gennaio.