L a pagina qui sotto, appartenente a un manoscritto del 1320, raffigura una scena della Crocifissione insieme agli strumenti della Passione, come i chiodi, la colonna della flagellazione e la tunica di Gesù. Grande attenzione è data alla ferita al costato prodotta dalla Lancia di Longino, che ha le stesse dimensioni del Cristo e domina la parte centrale dello spazio; questa ferita mostra chiaramente i segni di un’intensa attenzione devozionale: è stata baciata o accarezzata fino alla cancellazione. Sin da ora, questa cancellazione ci permette di capire come nel Tardo Medioevo il contatto diretto con le figure dipinte fosse una parte significativa delle pratiche devozionali, e come la materialità della pagina fosse spesso usata consapevolmente per manifestare ciò che altrimenti sarebbe rimasto al di fuori della figurazione.

Nel suo saggio Christian Materiality, Caroline Walker Bynum ha lungamente approfondito il paradosso della materialità nell’Europa tardomedievale. L’esempio dei manoscritti miniati ricorre in tutto il saggio, e molte delle figure analizzate sono impregnate di un fascino che appartiene specificamente a ciò che non può essere ridotto a nessuna categoria predeterminata di interpretazione.

L’importanza del manoscritto miniato risiede nella palese contraddizione incorporata nella sua materialità. Sappiamo che le figure dei manoscritti erano dipinte su pergamena, un materiale ricavato da pelle animale che, proprio per questa sua origine, era spesso considerato vivo. La vita animale della pergamena implica una duplice considerazione: innanzitutto, la superficie della pagina era già segnata prima ancora della scrittura vera e propria; la lavorazione della pelle non poteva infatti rimuovere del tutto le inevitabili imperfezioni: cicatrici e linee delle vene componevano una fantasmatica geografia di tracce precedenti alla scrittura. Questa battaglia interna ci permette sin da ora di percepire il teatro di forze che avveniva silenziosamente in tutto il manoscritto. Come scrisse una volta il poeta Edmond Jabès: “Marca con un segno rosso la prima pagina del libro, perché la ferita è invisibile al suo inizio”.

Oltre a questa geografia fantasmatica, l’origine animale della pergamena offriva un supplemento di vita: una volta che la pelle veniva trasformata in un materiale adatto alla scrittura, continuava a comportarsi in maniera organica, registrando il montaggio di impressioni prodotte dall’incessante contatto del fedele con la “pagina vivente”. “Era straordinariamente difficile per le persone del tardo Medioevo vedere qualsiasi materia come veramente morta – nel senso di inerte –, piuttosto che marcia o fertile, cioè pervasa di una fisicità minacciosa ma colma di gloria” spiega Bynum nel suo saggio. Pertanto, l’atto di toccare, accarezzare o baciare la pergamena non deve essere visto come un’azione insensata; al contrario, l’evidente cancellazione dalle figure dipinte è ancora oggi una testimonianza di come alcuni devoti credessero che un manoscritto potesse incarnare fisicamente la presenza della divinità.

Gli oggetti devozionali costituivano dunque un dilemma paradossale e piuttosto pericoloso: come era possibile collocare in una materia corruttibile la sacra presenza di ciò che avrebbe dovuto essere assolutamente al di là della corruzione? La questione è stata trattata con prudente ambivalenza da una moltitudine di teologi e autorità ecclesiastiche che, anche quando sostenevano pubblicamente la possibilità degli oggetti miracolosi (come reliquie, statue o ostie sanguinanti), generalmente consideravano la materia come qualcosa che non poteva contenere veramente il divino: niente più che un segno che si limitava a indicare l’irraggiungibile Divinità.

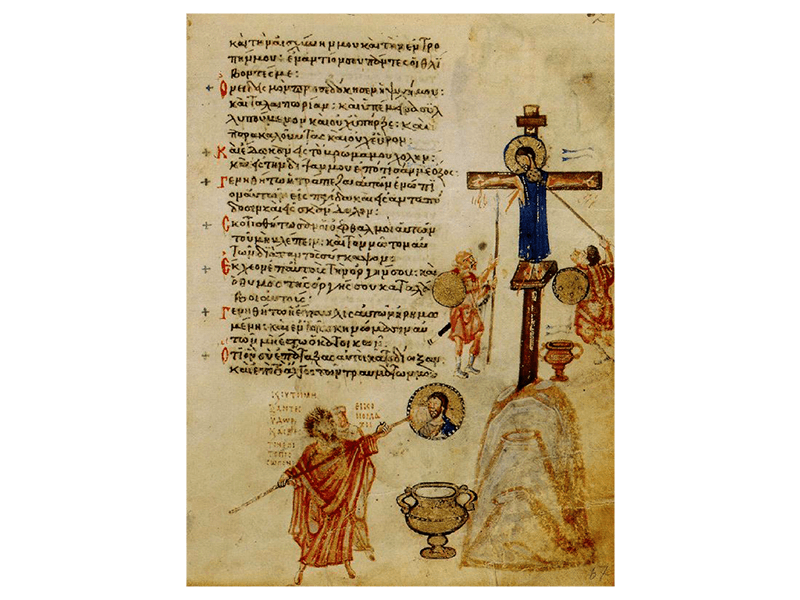

La rappresentazione e la venerazione delle immagini sacre furono preoccupazioni costanti per tutto il Medioevo; un feroce dibattito tra iconoduli e iconoclasti animò l’Europa tra l’VIII e il IX secolo. Anche prima del Secondo Concilio di Nicea (787), che ripristinò l’uso delle icone precedentemente ostacolata dall’imperatore Leone III, Giovanni Damasceno era solito sottolineare come le icone dovessero essere intese come oggetti di venerazione (proskýnesis) e non di adorazione (latreia). Nei suoi Discorsi apologetici contro coloro che calunniano le sante immagini, il teologo si esprimeva così: “In altri tempi Dio non era mai stato rappresentato in immagine, essendo incorporeo e senza volto. Ma poiché ora Dio è stato visto nella carne ed è vissuto tra gli uomini, io rappresento ciò che è visibile in Dio. Io non venero la materia, ma il creatore della materia, che si è fatto materia per me e si è degnato abitare nella materia e operare la mia salvezza attraverso la materia”.

Eppure, nonostante questa distinzione, il confine tra venerazione e adorazione tendeva a confondersi, soprattutto nell’Europa tardomedievale, quando un accesso diretto alla materia divenne sempre più diffuso – come attestano i numerosi pellegrinaggi compiuti nei luoghi degli oggetti miracolosi. Questa tensione, infatti, non poteva che traboccare dalla sorgente stessa del cristianesimo, cioè l’Incarnazione come manifestazione visibile, tangibile e allo stesso tempo incomprensibile del divino. Speculazioni su transitorietà e immutabilità, integrità e frammentazione del corpo di Gesù Cristo si trovano disseminate nel corso dei secoli. Come avvicinarsi a un Verbo che “si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”? Come rappresentarlo senza soccombere al suo paradosso figurativo? Il Tardo Medioevo conserva le stigmate di questi conflitti.

Una delle formulazioni più sconcertanti intorno al paradosso dell’Incarnazione è certamente quella prodotta dal sacerdote italiano Bernardino da Siena che nel XV secolo scriveva: “L’eternità venne nel tempo, l’immensità nella misura, il Creatore nella creatura, l’infigurabile nella figura, l’inenarrabile nel discorso, l’inesplicabile nella parola, l’invisibile nella visione”. Al di là dell’indubbio fascino letterario, tale formulazione ci permette di comprendere il perché di questa nostro interesse per le tracce di cancellazione esibite dai manoscritti sacri: esse sono la manifestazione palese – eppure involontaria – di ciò che Bernardino chiamava l’infigurabile nella figura. Quanto più una figura sacra veniva sfigurata attraverso gesti devozionali, tanto più sembrava incarnare il mistero di una presenza irrimediabilmente al di là della rappresentazione, eppure interamente vicina al devoto.

Agendo come se la figura fosse la presenza sacra stessa, il devoto operava una transustanziazione della pergamena in un corpo “vero”, con la conseguenza paradossale che una immagine risultava visivamente efficace solo nel momento in cui cessava di rappresentare qualcosa, diventando giorno dopo giorno sempre più ferita, consumata e cancellata. Potremmo arrivare a dire che in questa cancellazione, in questa incessante distruzione fatta di baci e sfregamenti, iconodulia e iconoclastia sono riusciti per un momento a toccarsi nel luogo di una misteriosa, sconcertante indecidibilità.

Al di là dell’idolatria, la questione della materia poneva un’ulteriore minaccia: gli oggetti devozionali offrivano un accesso privato e non mediato alla divinità; una tale facilità di accesso non poteva certo essere accolta con tranquillità dal potere ecclesiastico, se non altro per l’impossibilità di controllare gli eccessi della devozione domestica. Eppure, la proliferazione di atti di fede consumati privatamente nell’Europa tardomedievale dimostra come l’ombra di questa minaccia non abbia davvero compromesso la popolarità delle pratiche non-mediate, soprattutto tra i più ricchi (e anche tra le figure ecclesiastiche). Ancora una volta, i manoscritti devozionali si rivelano un esempio non trascurabile di questo fenomeno.

I cosiddetti libri d’ore erano chiamati a riflettere la ricchezza e il privilegio del loro proprietario; le persone che potevano effettivamente possederli vantavano un contatto diretto con la fonte scritta della loro fede, analogamente al sacerdote – che aveva un contatto diretto con il messale. Fondamentale è l’esperienza performativa, quasi sensoriale, legata ai manoscritti; come abbiamo già sottolineato, i devoti del tardo medioevo “rispondevano al fascino tattile di tali oggetti. Li baciavano e li accarezzavano, azioni che ci sono ancora evidenti secoli dopo” (Bynum). Il contatto incessante con la pagina “vivente” non produceva solo il paradosso figurativo che abbiamo analizzato prima, ma creava anche una reliquia del devoto: un doppio materiale impregnato di fluidi organici come la saliva e le lacrime. Questa reliquia era in grado di superare la dissoluzione del corpo del proprietario, diventando un archivio postumo di abitudini devozionali, gesti performativi e informazioni biologiche impresse sulla pelle stessa della pagina, già saturata dalle informazioni biologiche dell’animale.

Le connessioni tra materialità e devozione mostrano la rilevanza di ciò che Laura Katrine Skinnebach chiama una “teologia pratica del potenziale di mediazione dell’aptico”. Il libro di preghiere non solo facilitava l’accesso al divino: l’estrema vicinanza originata dal toccare implicava l’inverso, cioè l’essere toccati da un’alterità altrimenti intoccabile. Chiarisce Skinnebach: “La devozione aptica ha trasformato il corpo in un mezzo permeabile e aperto, pronto ad invitare Dio a penetrare nell’intero organismo, corpo e anima, con misericordia e protezione divina”. Ancora una volta, i confini tendono pericolosamente a confondersi.

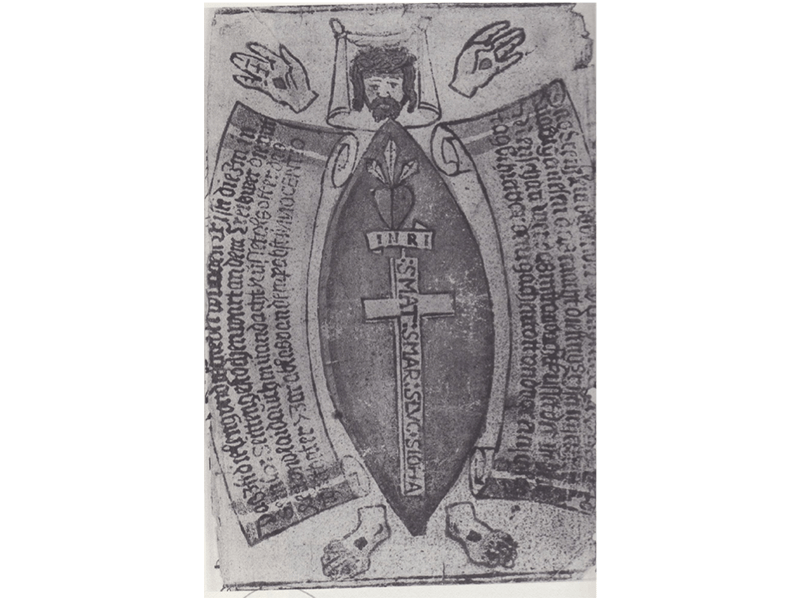

Come possiamo osservare in una xilografia delle ferite del Cristo (risalente al 1490 circa), alcune immagini contenevano direttamente un invito esplicito, offrendo protezione a chi le avrebbe baciate o le toccate. In questi casi l’aspetto performativo è ancora più evidente. Una traduzione del rotolo posto sul lato destro della xilografia recita: “Questa piccola croce che sta nella piaga del Cristo, se misurata quaranta volte, dà la lunghezza del Cristo nella sua umanità. Chiunque la bacerà con devozione sarà protetto dalla morte improvvisa o dalla sfortuna”. La storica Kathryn M. Rudy, che ha esplorato a fondo la fisicità dei rituali rivelati dai manoscritti medievali, include esempi simili alla xilografia della ferita di Cristo nella categoria delle immagini e dei testi talismanici, suggerendo che possedessero un potere apotropaico. Al di là di questa funzione talismanica, la xilografia delle ferite del Cristo è, in tutti i sensi, un’immagine irriducibile a un solo atto di osservazione. Prendendo in prestito un’espressione di Georges Didi-Huberman, possiamo dire che questa paradossale “endoscopia di un corpo assente” manifesta la potenzialità delle immagini di generare (dall’interno) il loro costante movimento di dislocazione. L’immagine, in altre parole, richiede da noi una sorta di sforzo percettivo capace di cogliere la realtà come un montaggio inesauribile, superando l’idea di una rappresentazione fissa, definitiva e integrale. Ci troviamo di fronte a un corpo che, proprio perché toccato ed esposto fino alla cecità della propria ferita interna, ci mostra l’inaffidabilità di ogni autopsia; così facendo, rompendo questo falso naturalismo, l’immagine riesce però a diventare la prova tangibile di un altro corpo: un corpo non più umano; un corpo a venire.

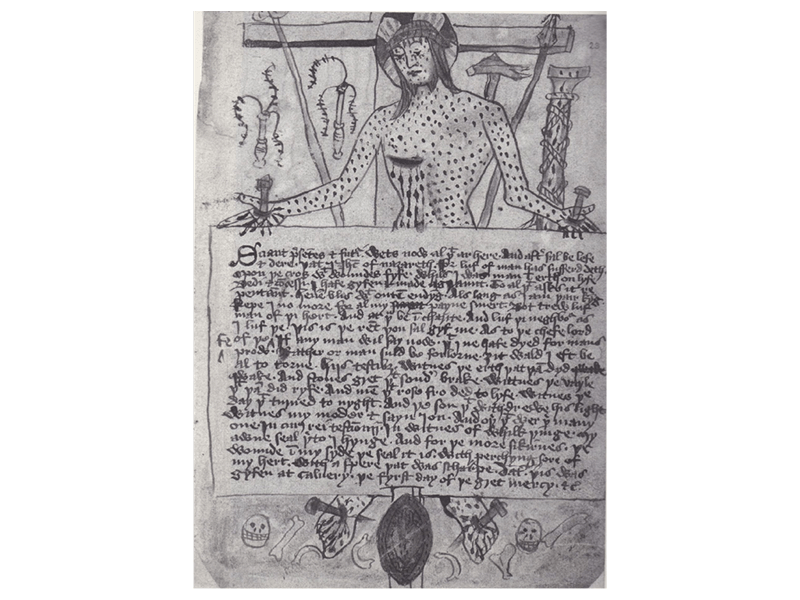

Come abbiamo già notato, nell’Europa del Tardo Medioevo la pagina è pelle. Quindi, l’atto di segnare una tale superficie non poteva essere compiuto senza il pensiero latente di iscrivere nella stessa superficie il ricordo di un altro violento atto di flagellazione, cioè la Passione di Gesù. Un esempio fornito da Caroline Walker Bynum può aiutarci a chiarire ulteriormente la questione. La Carta dell’umana redenzione (Charter of Human Redemption) raffigura il Cristo crocifisso; ancora una volta ci vengono mostrati gli strumenti della Passione. Le mani del Signore sono inchiodate, e il sangue gocciolante sembra diventare l’inchiostro di una pergamena attaccata al suo corpo, quasi come una seconda pelle.

Chiaramente, il teatro della pagina ospita una rappresentazione della Passione, e la superficie scritta condivide la stessa sofferenza fisica del corpo agonizzante. Stiamo assistendo a quello che Bynum chiama il tema del Cristo come testo: “L’autoreferenzialità dell’immagine non è certamente casuale. La Carta raffigurata è […] pelle. Anche il corpo di Cristo è pelle. Nell’evocare la Flagellazione o la Crocifissione, un certo numero di testi devozionali tra il XII e il XV secolo usano l’immagine della penna come flagello o chiodo, il sangue come inchiostro e il Cristo come un manoscritto. In tali immagini, il tema del Cristo in quanto testo – tema che riflette il complesso concetto teologico di Cristo come Verbo (Giovanni 1: 1-18) – è raffigurato letteralmente” (Bynum).

Nella Carta dell’umana redenzione, il corpo di Cristo è una zona di indiscernibilità dove la pelle del corpo è indistinguibile dalla pergamena, e siamo lasciati in uno stato di smarrimento. A tal proposito, lo studioso Hans Henrik Lohfert Jørgensen afferma: “abbiamo bisogno di una dermatologia storica: uno studio della pelle delle immagini, dei derma-media”. Ma è davvero possibile concepire la scrittura come un atto di partecipazione empatica agli eventi materiali della pagina scritta? Citiamo un ultimo esempio, ancora più affascinante del precedente.

Nella prima metà del XIV secolo il frate Domenico Cavalca scrisse Lo Specchio di Croce, opera che ebbe grande diffusione, e in cui l’autore spiega perché Gesù Cristo in croce sta come libro: “Tutti sappiamo che il libro non è altro, se non pelli d’agnello, bene rase, legate fra due tavole, e scritte quasi per tutto di lettere nere […].Possiamo dire, perché la pelle quando si concia per scrivere, si radono gli peli ed assottigliasi; così la pelle di questo agnello [Gesù Cristo] fu rasa, quando gli pelarono la barba. […] Questa pelle così nuda e pelata fu non legata, ma confitta fra due legni della croce, ed era scritta tutta di lettere nere: perocché fu tutta illividita ed annegrita per gli colpi e per le guanciate”.

Questo testo eccezionale espone la pagina come il luogo di una violenza indissolubilmente legata alla scrittura. Violenza solitamente invisibile per l’osservatore, eppure – a ben pensarci – del tutto evidente. Per Cavalca, inchiostro e lettere sono altri strumenti della Passione. Una visione, questa, che non impedisce l’atto effettivo di scrivere segni, ma che in qualche modo funge da controtempo: l’onnipresente promemoria che, mentre scriviamo, stiamo rievocando e rivivendo un Sacrificio indimenticabile.

Così, a distanza di secoli, queste pagine “consumate” dalla fede, che oggi paiono quasi eretiche, continuano ad interrogarci sulla responsabilità che dobbiamo assumerci nel tracciare segni e figure, e – nel farlo – ci rivelano qualcosa in più su questo incessante scontro di epidermidi, salive, ferite, inchiostri, figure, ricordi e fantasmi che ci ostiniamo a chiamare “un libro”.