U na volta con le filastrocche ci venivo, o almeno mi veniva voglia. Dicevo le parolacce e poi ridevo, se ero con i miei amichetti. Se ero sola le pensavo, le dicevo a mezza voce e poi mi infilavo le mani nelle mutandine, rapida rapida, con un occhio alla porta e le orecchie così tese che sentivo fischiare le scale. Era un grande spavento. E la mano poi me la sarei tagliata, ma era bello, una grande felicità bagnata, strappata, un urletto soffocato.”

Forse qualcuno ricorderà questo incipit (edulcorato qui nella filastrocca “sconcia” in apertura) di Porci con le ali di Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice. In un certo senso anche l’opera a quattro mani di Veronica Raimo e Marco Rossari è un “diario sessuopolitico”. Non “di due adolescenti”, però. L’adolescenza è troppo fragile per osare quello che fanno Raimo e Rossari ne Le bambinacce (Feltinelli, 2019). L’adolescenza sa essere profondamente reazionaria e conformista, è il momento in cui si inizia a percepire la Legge, a introiettare il mondo con le sue regole, lo sguardo dei pari e dei grandi su di sé: “Adesso, anche se sono sola è come se fossi in mezzo alla gente: mi viene da ridere. Cioè non è che mi viene da ridere, rido perché non sono mai sola, c’è sempre qualcuno, anche se non c’è nessuno, qualche maledetto coglione che mi giudica” fa dire Ravera alla sua protagonista.

Forse anche per questo, la raccolta di filastrocche di Raimo e Rossari si pone proprio in un’altra età, precedente e successiva, che fa il giro completo tra saggezza e ingenuità. Eventuali “coglioni giudicanti” vengono liquidati presto: più che con accuse di ipocrisia, anche questi sono costretti ad arrendersi all’anarchia desiderante delle bambinacce di cui cantano (la poesia dedicata alla “bambina pomiciona” chiosa: “Moltissimi inveivano/sull’assenza di decoro/e di norma pomiciava/pure con costoro.”)

Le loro bambinacce sono quindi soprattutto bambine, ma anche bambini, “bimbobimba”, esseri perverso-polimorfi. Il focus sul femminile serve la duplice funzione, da un lato politica, di mettere al centro l’emancipazione femminile e dall’altro di inserirsi nella tradizione erotica, eppure da subito questo femminile non si contrappone al maschile, anzi ne ha bisogno come di un complemento per diventare l’ermafrodita che è. Il componimento con cui si apre il libro è emblematico: “La bambina che aveva scoperto una cosa” (questo il titolo) sembra già una critica a Freud, al focus sullo sviluppo umano inteso nella prospettiva dell’educazione psicosessuale del maschio: anche le bambine scoprono di avere “una cosa” (e non un’assenza, una mancanza) “tra le gambe/sotto le mutande”. Eppure per darle un nome questa prima eroina ha bisogno di “un bambino [che] le disse:/ʽChiamiamola Eva’”. È una scoperta mutua e condivisa, perché non c’è scoperta senza relazione, non c’è un libro sul sesso che non sia scritto da due. Un rifiuto del desiderio autistico, una conferma che, come scrive Lacan, il desiderio è sempre desiderio dell’altro, nel duplice senso del genitivo.

D’altra parte, tutto il testo gronda riferimenti alla psicoanalisi (addirittura una lirica è dedicata a “la bambina che voleva fare la cacca”) e allo stesso tempo la irride costantemente: “che noia i suoi sogni/la valanga di rimossi/complesso di Edipo/complesso di Elettra/quella solita minestra”, dice “La bambina che si annoiava sempre”, mentre quella “che amava le barbe” si chiede: “Cos’era quell’ebbrezza/sconfinante in voluttà?/Fors’era la saggezza?/il senso d’autorità?/Ma no, si diceva lei,/sarà saggio il cinghiale?/Amare la barba non è/mai così banale”. Questo rapporto con la psicoanalisi è indicativo dell’Aufhebung, della sintesi impossibile a cui tende tutto il libro, in cui la poesia (o meglio, la poesia di “rime verdi, elementari”, per dirla con Caproni, la filastrocca – il gioco, lo scherzo), diventa il modo per “tenere insieme” tutto: piacere e dolore, paura e coraggio, impulso vitale e pulsione di morte. Per affacciarsi sul Reale.

Proprio per questo, c’è solo una cosa che è bandita, che non trova spazio nel mondo anarchico delle bambinacce: la morale.

mai si lasciava

stregare dalla china

che prendeva la storia,

dalla boria dell’incanto

dalla sequela banale

(tanto, si sa sempre

dove andrà a parare)

della morale eticamente

responsabile, dalla noia

della vicenda edificante

tra le tante possibili

per essere bambine

brave e irreprensibili.

Per questo, la consapevolezza di stare infrangendo una serie di indicibili è forte, e più volte esplicitata. Perché nel clima attuale parlare di desiderio vuol dire rischiare di mettersi contro tanto i conservatori quanto i progressisti: cosa succede se la rivendicazione del desiderio femminile implica parlare anche del desiderio di diventare oggetto, di farsi male – e il masochismo è uno dei fil rouge più reiterati (“Quel dolore era un tesoro/ciò che aveva di prezioso”)? E soprattutto, cosa implica parlare di sesso usando il filtro e la prospettiva dell’infanzia?

Se la prospettiva femminile scandalizza il conservatore, e l’autolesionismo si contrappone alla visione propagata dal femminismo mainstream, quello che mette d’accordo entrambi nell’indignazione è proprio l’adozione del registro infantile: ne “la bambina che odiava i tabù” si legge “lei subito immaginava/un prof di trigonometria/nudo come un verme/che la portava via./E lei all’istante pensava/a un prete assatanato/che sceglieva proprio lei/per dire addio al celibato”, mentre quella che incontra l’uomo nero finisce con l’amoreggiarci: “Tremava tutto quanto/due corpi nudi e affranti/che stringersi fu un attimo/e pure sbaciucchiarsi./Avvinta e infervorata/con quella forza oscura,/la bimba fu stupita/d’amare la paura.”

Ad accomunare conservatorismo e progressismo “empowering”, svelano Raimo e Rossari, c’è proprio il pensiero unico dell’Etica. Quello che quest’etica del discorso continua a schiacciare, a non poter guardare in faccia, a reprimere, è sempre l’umano, quel campo dove innocenza e abiezione si toccano e si (con)fondono. Per questo i momenti più esilaranti, più caustici, sono quelli in cui lo sberleffo è indirizzato alla normatività prescrittiva del politically correct: c’è la bambina che non sopporta le “storielle/su certe mascotte/spacciate per ribelli” (e il riferimento è chiaramente al caso editoriale delle Storie della buonanotte per bambine ribelli): “quanto coraggio,/quanta sana virtù:/sarà pure un oltraggio/ma non ne poteva più”, mentre la “bambina domandona” sembra non celare il disappunto nella chiusa: “ʽE Dio com’è? Si saprà, si spera?’ʽChe vuol dire: Lei è nera?’”

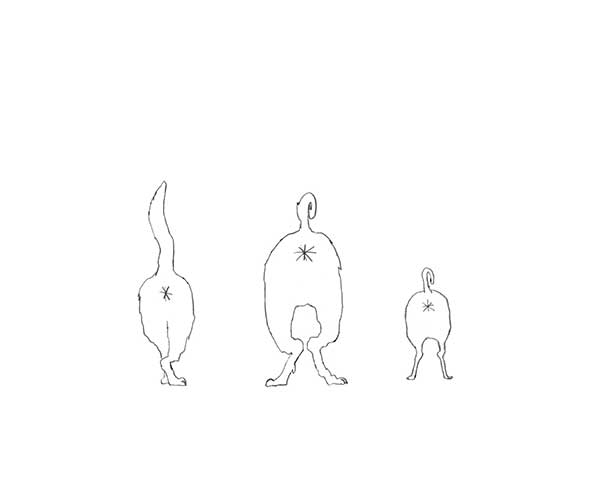

Analogamente, “la bambina che amava gli asterischi” non è quella che punta a neutralizzare la lingua, ma quella che li usa per dichiarare “Amo il c***o/nella f**a/per la vita./Senza il c***o/c***o di vita/vita del c***o/io amo la vita/viva la f**a.”, e gli asterischi, nell’illustrazione di Mariachiara Di Giorgio diventano l’ano di cani e gatti visti da dietro. Del resto, è vero, il linguaggio è la prima forma di conoscenza e comprensione del mondo che abbiamo, come ci ripetono quelli che vogliono normarlo il più possibile, toglierne il sugo, il senso, il conflitto, la storia.

Così, se da un lato il sesso non può non identificarsi con il polimorfismo e la totipotenza dell’infanzia, questo sesso è anche scrittura, o meglio la scrittura è sesso: una prassi (che può essere) desiderante. Leggendo le filastrocche di Raimo e Rossari si ha la sensazione di un linguaggio perfettamente a metà tra la coazione a ripetere “idiota” dell’atto sessuale, e la consapevolezza che da questo ripetersi nascono combinazioni sempre nuove, un progressivo avvicinarsi a nuove epifanie.

Per questo la loro forma non teme di usare parole comuni, citazioni facili, anche ovvie (“chiare fresche/dolci tresche”), riferimenti precisi al linguaggio modaiolo e allo stesso tempo “in codice” del discorso culturale attuale (“Orchi d’ogni genere/cthulhuavano sottovoce”), allusioni ammiccanti e dissacranti alla pornografia e al mercato dell’eros (la “bambina che era sempre bagnata” “Tentò a tempo perso/con l’asciugatrice Hitachi”). Eppure la sensazione è quella di un gioco meraviglioso, maieutico, che può permettere di andare in ogni direzione, di schiudere possibilità nuove, a patto che questa prassi, che pure ha un suo metodo, non diventi mai semplice “disciplina”.

Gradiva il senso sciolto

del sesso libero

il desiderio sconvolto

del verso brivido.

Niente costrizioni

niente limiti.

Concatenazioni?

Sì, ma con gemiti.

Endecasillabi, ottave,

terzine, sonetti,

distici, poemi a chiave:

sai dove te li metti?

Se appena appena

le parlavi di metrica

si chiudeva a ostrica

e diventava isterica.

Ci voleva un’ostetrica

per cavare all’eccentrica

una forma canonica.

Ma quando le veniva

la poesia scombinata

sentiva la bimba

d’esser proprio rimata.

Così tutto il libro è una fantasia erotica condivisa, senza interpretazione, remora o spiegazione: resta solo la gioia liberatoria di lasciarla andare sulla pagina, lasciarla uscire da sé per farsi altro. Come per la Monelle di Marcel Schwob, l’insegnamento è uno solo: “non devi conoscere te stesso. Non devi preoccuparti della tua propria libertà; dimenticati di te stesso”, e proprio nell’abbandono si trova il senso ultimo dell’autonomia totale, del fare le cose per sé solo quando ci si abbandona al gesto del fare come a qualcosa di estraneo: “Il successo era una svista, /non l’allettava la conquista/quanto il letto-tela/dove ogni sera/da artista vera/e da vera artista/con tecnica mista/di tempera e umori/provava per ore.”

Proprio per questo in realtà nel libro non c’è nessuna traccia di trasgressione, di ansia narcisista di épater le bourgeois, perché trasgredire non è che un modo, il più banale, di riconoscere il potere della Legge nel plasmare il nostro desiderio: “Ormai senza più paure/si arresero al tabù,/le dissero: “Fai pure/quello che vuoi tu”./Fu allora che la bimba/scandalosamente/scoprì che non aveva/più voglia di far niente.”

L’antidoto, l’unico possibile, al nulla, allora, è il desiderio stesso: cane nero che ti segue, non ti appartiene. È questa l’avventura delle bambinacce: scoprire la catarsi straniante, la possibilità di evitare la catessi, l’identificazione.

A guardarlo

negli occhi,

tetro e sincero,

nobile e serio,

faceva paura

col suo imperio

e questo perché

il cane nero

era il

desiderio.