N essun movimento letterario può vantare un incipit come “Il cielo sopra il porto era del colore di una televisione sintonizzata su un canale morto”. È un’apertura che riletta adesso sfuma involontariamente nell’arcaico, quasi provenisse da un evo primordiale e semileggendario: cos’è “un canale morto”, quale sia il suo colore, lo sanno solo quelli che hanno fatto in tempo a conoscere l’era analogica delle telecomunicazioni audiovideo, e pure costoro è probabile che arrivati a questo punto, a oltre un decennio di definitiva transizione al digitale, nemmeno se lo ricordino più. Al tempo stesso, è un’apertura capace di riassumere l’intero spettro narrativo, estetico, umorale, entro il quale si dipanano le vicende che di quell’abbrivio paiono come una proiezione necessaria: da sola, è un’immagine che contiene un mondo – una specie di ecosistema ennedimensionale in cui ambiente naturale (il cielo), umano (il porto) e artificiale (il canale televisivo) si confondono come se fossero intenti a smaterializzarsi a vicenda, fino a dipingere un habitat fisico-mentale elettrificato e pericolosamente fuori sincrono, glitchato.

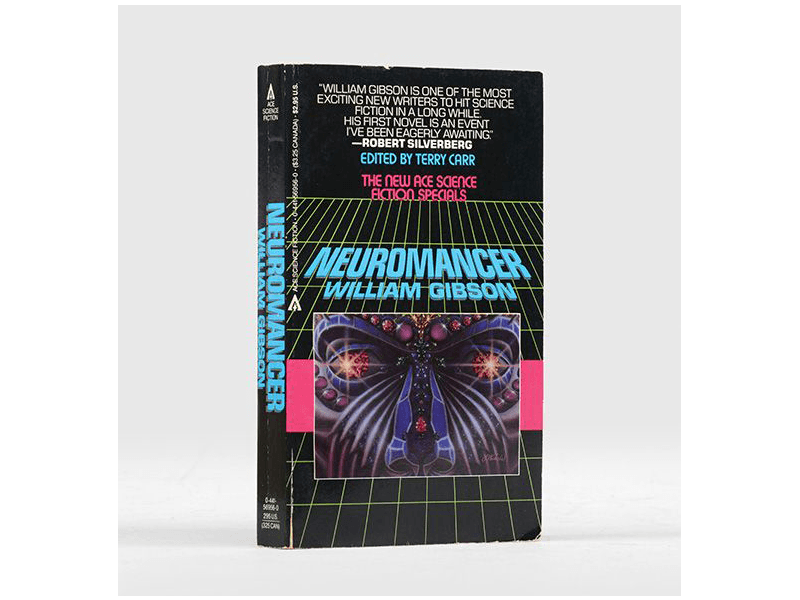

L’incipit in questione è quello di Neuromante, il romanzo che nel 1984 codificò nella maniera più plateale possibile il nuovo, emergente filone della fantascienza americana chiamato cyberpunk. William Gibson, l’allora trentaseienne autore del romanzo, vi era arrivato dopo aver quasi distrattamente posto le basi non solo di un genere letterario, ma di un intero nuovo stadio dell’immaginario tardomoderno: nel racconto del 1981 “Johnny Mnemonic” popolarizzò il termine sprawl (fino ad allora confinato a pochi, ristretti circoli di studiosi) per indicare gli enormi, caotici agglomerati urbani che senza soluzione di continuità trasformavano intere aree di globo terracqueo in un unico ambiente antropizzato. L’anno dopo, in “Burning Chrome”, coniò invece un’espressione che da allora ha preso vita fino a tracimare ben al di là della mera invenzione romanzesca: cyberspazio, una “allucinazione consensuale” prodotta dall’interfaccia computer-mente umana una volta che il sistema nervoso viene attraversato dalle info-stimolazioni del flusso cibernetico.

Bene: sprawl e cyberspazio sono i due poli – di nuovo: l’uno fisico, l’altro mentale, ma mai come in questo caso le due funzioni potrebbero benissimo essere invertite – all’interno dei quali si muove anche Case, protagonista dello stesso Neuromante: un romanzo scritto su una macchina da scrivere del 1927 da un ex hippie appassionato di sostanze psicotrope, che da allora viene immancabilmente citato come l’opera letteraria che più di tutte ha saputo predire il presente ipertecnologizzato e interconnesso in cui viviamo. La sua trama contiene quasi tutti i motivi ricorrenti che da allora verranno convenzionalmente ascritti alla voce cyberpunk: hacker solitari a metà tra il cowboy, il pirata e l’antieroe hard boiled, intelligenze artificiali, mondi virtuali, “matrici”, modificazioni corporee nel solco della fusione uomo-macchina, il tutto all’interno di una cornice distopica dalle lugubri tinte techno-noir. In Italia, la prima edizione del romanzo apparve nel 1986 per una delle più note case editrici specializzate in fantascienza, l’Editrice Nord. Da allora diverse versioni si sono succedute – fino ad arrivare a oggi, in cui l’opera simbolo di Gibson viene posta in apertura della “antologia assoluta” dedicata al cyberpunk appena pubblicata da Mondadori nella collana Oscar Draghi. Assieme al romanzo che del genere è unanimemente riconosciuto come archetipo nonché vetta ineguagliata, l’antologia comprende anche la raccolta-manifesto Mirrorshades curata nel 1986 da Bruce Sterling, il romanzo dello stesso Sterling La matrice spezzata originariamente apparso nel 1985, nonché un altro pilastro quale Snow Crash di Neal Stephenson, il torrenziale romanzo del 1992 che di fatto sancì una volta per tutte la fine del cyberpunk classico e il suo ingresso in una più generica fase mainstream, sarcasticamente in linea con le utopie al silicio della montante rivoluzione hi-tech.

Operazioni come quella di Mondadori, va subito detto, comportano sempre un corollario di polemiche e recriminazioni da parte degli appassionati: con quale criterio sono stati scelti i titoli per quella che ha l’ambizione di presentarsi come “antologia assoluta”? Perché inserire un libro anziché un altro? Come giustificare la criminale, vergognosa, inqualificabile assenza di [inserire nome del vostro autore cyberpunk preferito]? Alcuni di questi dubbi, lo confesso, riguardano anche me. A lasciarmi perplesso è innanzitutto l’ordine in cui le differenti opere vengono presentate, con Snow Crash (che abbiamo detto arriva a concludere una stagione più che ad alimentarla, al punto che il fandom hardcore nemmeno lo ritiene appartenente al canone cybperunk propriamente detto) posto subito dopo il caposcuola Neuromante, provocando così uno strano effetto prospettico di taglio storico, filologico e contenutistico. E poi c’è l’annosa faccenda delle assenze: la più vistosa, per quanto mi riguarda, è quella di Pat Cadigan, l’autrice di classici quali Mindplayers (1987) e Synners (1991, ai tempi pubblicato in italiano come Sintetizzatori umani), entrambi fuori stampa da più di un ventennio. Altri potrebbero tirare in ballo pesi massimi quali Rudy Rucker, John Shirley, Lewis Shiner, Paul Di Filippo, tutti nomi il cui contributo al genere è incontestabile; va comunque detto che, così come Cadigan, sono anche tutti nomi che compaiono nell’antologia di racconti Mirrorshades, e che quindi una loro puntata sul volumone Mondadori la fanno. Non sempre poi le loro opere maggiori – leggi: i romanzi – sono particolarmente significative del filone letterario che pure a suo tempo avevano battezzato, e che a un certo punto è sembrato vivere di una vera e propria esistenza propria, replicandosi ben oltre gli intenti dei padri fondatori.

In ogni caso, Cybperunk – Antologia Assoluta conta già così circa 1350 pagine e si fa apprezzare per un’illuminante introduzione di Bruce Sterling – che del cybperpunk è stato, se non il narratore migliore, il principale teorico e promotore – e per l’altrettanto puntuale postfazione di Francesco Guglieri, alle prese con uno dei nodi che da sempre emergono quando si tratta di cyberpunk, vale a dire la sua capacità non solo di pronosticare il futuro, ma anche di essere specchio inquieto del presente. Più in generale, il volume Mondadori sta avendo il merito di riportare il pubblico italiano a discutere dell’eredità lasciata dall’ultimo, grande movimento radicale interno alla fantascienza (essendo il New Weird degli anni Duemila un filone indubitabilmente più sfuggente e contaminato). E allora proviamo a ripercorrerla, quest’eredità – a cominciare dallo stesso nome del movimento.

Com’è noto, la prima volta in cui il termine “cyberpunk” viene impiegato è come titolo di un racconto del 1980 (ma pubblicato nel 1983) firmato da Bruce Bethke, un autore che col movimento letterario che andrà sotto questo nome avrà curiosamente poco a che fare. A popolarizzare il termine fu piuttosto il critico e curatore Gardner Dozois, che lo impiegò per descrivere un piccolo gruppo di autori tutti più o meno orbitanti attorno a Cheap Truth, una fanzine (in realtà poco più che un foglio fotocopiato) di Austin, Texas, curata da Bruce Sterling col contributo fondamentale dell’amico Lewis Shiner. Nell’introduzione alla Antologia Assoluta, Sterling ricostruisce i vari passi che, agli inizi degli anni Ottanta, portarono alla nascita del primo nucleo di scrittori cyberpunk – gli unici che, secondo Sterling, possono legittimamente fregiarsi di questo nome. Sono gli stessi che poi troveremo nella citata Mirroshades: oltre a quelli già elencati, andrebbero dunque aggiunti i vari Tom Maddox, Marc Laidlaw, James Patrick Kelly e Greg Bear. Alcuni di questi vantavano già un discreto trascorso nel mondo del fandom, altri erano esordienti assoluti o quasi. Ad accomunarli, secondo la bella definizione di Sterling, era “la sensazione di vivere in un edificio diroccato che eravamo stati incaricati di ammodernare con le fibre ottiche”: appassionati di fantascienza ma anche del furore allucinatorio di William S. Burroughs, figli di un preciso momento storico che vedeva convergere crisi delle ideologie, ascesa del dogma neoliberale, decadimento urbano generalizzato e presenza sempre più intrusiva delle nuove tecnologie informatiche (gli home computer iniziano a diffondersi alla fine degli anni Settanta, il Commodore 64 è del 1982), sentivano una naturale affinità con quel misto di disperazione nichilista e ribellismo controculturale che proprio nel punk trovava la sua espressione all’alba degli Ottanta, e questo nonostante alcuni di loro avessero di gran lunga superato i trent’anni.

Cruciale, nella definizione dell’estetica cyberpunk, fu senza dubbio l’uscita nel 1982 di Blade Runner, il film di Ridley Scott tratto da Ma gli androidi sognano di pecore elettriche? di Philip K. Dick. Coi suoi replicanti persi in una megalopoli pregna di atmosfere futur-noir, forniva un’ambientazione talmente in linea con quanto tentato negli stessi anni dal giro Cheap Truth che lo stesso Gibson, dopo aver visto il film, fu costretto a riscrivere più volte l’inizio di Neuromante per non rischiare di essere accusato di plagio. D’altronde, come giustamente notato da Francesco Guglieri – e come ribadito più volte dagli stessi interessati – il diretto precedente del cyberpunk stava proprio nella grande stagione della New Wave of Science Fiction che, circa vent’anni prima, aveva traghettato la fantascienza negli abissi dell’inner space attraverso figure come, oltre allo stesso Philip K. Dick (che, Ma gli androidi a parte, col suo impianto gnostico forniva un primo, scivolosissimo quadro filosofico-concettuale del cyberspazio), James G. Ballard (in assoluto il più venerato da Sterling, Gibson e soci), Ursula K. Le Guin, Harlan Ellison e Samuel R. Delany, che del cyberpunk darà alcune letture critiche fondamentali. Altro pioniere dimenticato è stato K.W. Jeter, il cui Dr Adder entusiasmò il solito Dick, ma che venne ritenuto troppo estremo per il 1972 in cui fu scritto, tanto che per la pubblicazione bisognerà aspettare il fatidico 1984 delle profezie orwelliane – e della pubblicazione di Neuromante, certo.

È interessante come, da molti punti di vista, il primo cyberpunk fosse un genere profondamente psichico: da Neuromante a Snow Crash passando per Mindplayers, buona parte delle vicende narrate si svolge letteralmente dentro la testa dei protagonisti, collegati con cavi e neurotrasmettitori a monitor e apparecchi vari dinanzi al quale stanno comodamente seduti: dallo “spazio interiore” della New Wave si era precipitati insomma nel “non spazio della mente” dove stavano disposte le “linee di luce” della matrice cibernetica, secondo l’altra definizione di cyberspazio data da Gibson. Questo – e la cosciente adozione di quella che Sterling definisce “prosa sovraccarica” – diede alle prime opere cyberpunk un carattere marcatamente sperimentale, al punto che lo stesso Gibson è stato non di rado accusato di essere troppo criptico, enigmatico e oscuro.

Per certi versi, non poteva che essere così: prima ancora della lettura di Burroughs e Ballard, a ispirare le allucinazioni consensuali dell’autore di Neuromante era stato il prolungato uso di ketamina, il potentissimo anestetico che, assunto in maniera ricreativa, provoca una distorsione della realtà di tipo dissociativo tanto da lambire la near death experience. Ecco, la distanza che separa una sostanza “nera” come la ketamina dagli sgargianti colori dell’LSD cari alla controcultura anni Sessanta, restituisce da solo il senso del cambio di temperatura portato in dote dal cyberpunk, che pure – da Neuromante in poi – diventerà celebre per una serie di immagini talmente precise nella loro paranoica cupezza da essere presto tracimate nel cliché: claustrofobici panorami metropolitani segnati da sporcizia, inquinamento e degrado; criminalità ovunque e strapotere di tiranniche corporation che, in effetti, dai criminali veri e propri non si distinguono in nulla; tecnologie “sporche”, impianti elettronici innestati a forza nella carne viva di incolpevoli reietti; alienazione mediatica, deprivazione sensoria, apnea da sovraccarico di informazioni; stati alterati di coscienza provocati dalle qualità immersive dell’ambiente cibernetico, dalle droghe, o da una combinazione delle due; e poi bettole di quart’ordine dove mangiare ramen e una fatale attrazione per tutto quanto suonasse vagamente asiatico.

La fascinazione cyberpunk per la lontana Asia e in particolare per il Giappone delle grandi megalopoli, della Yakuza e delle zaibatsu, è stata spesso accusata di essere una forma nemmeno troppo velata di orientalismo. Per certi versi, è innegabile che sia così. Ma è vero anche che, come recita una celebre dichiarazione di Gibson, “il Giappone moderno era semplicemente cyberpunk. […] Ricordo il mio primo assaggio di Shibuya, quando uno dei giovani giornalisti di Tokyo che mi aveva portato lì, il suo viso inzuppato dalla luce di mille soli dei media – tutto quell’imponente ammasso animato di informazioni commerciali – mi disse: vedi? È la città di Blade Runner”. Andrebbe a questo punto ricordato come negli anni Ottanta il Giappone cominciò a popolare pesantemente i peggiori incubi del pubblico occidentale per via della supposta colonizzazione culturale (…) che si concretizzava in nefasti prodotti quali anime e manga, e soprattutto per via dei sempre più mirabolanti successi economici che a un certo punto portarono persino a paventare un fantomatico sorpasso sugli ormai decaduti USA. Agli occhi degli occidentali, a spingere l’economia giapponese era in primo luogo un’industria tecnologica di altissimo livello – treni Shinkansen, marchi di consumer electronics come Sony, colossi dei videogiochi come Nintendo – che in quelle lande lontane acquisiva caratteri al contempo esotici e disturbanti, diventando una specie di tutt’uno con l’esperienza quotidiana delle persone. Sul tema si sono sprecate dissertazioni di ogni tipo, ancora una volta a cavallo tra sincera curiosità per una società al contempo remota e vicinissima, ed esotismo fatto e finito. Ma quel che qui ci interessa, è che il Giappone non fu semplicemente l’oggetto delle fantasie di un nugolo di scrittori americani ispirati a loro volta dagli ologrammi di geishe presenti in Blade Runner. Al contrario: il Giappone fu l’altra patria del cybperunk tout-court, e l’importanza dei prodotti culturali giapponesi nella nascita e conseguente canonizzazione del genere è quantomeno pari a quella del pluricelebrato Neuromante.

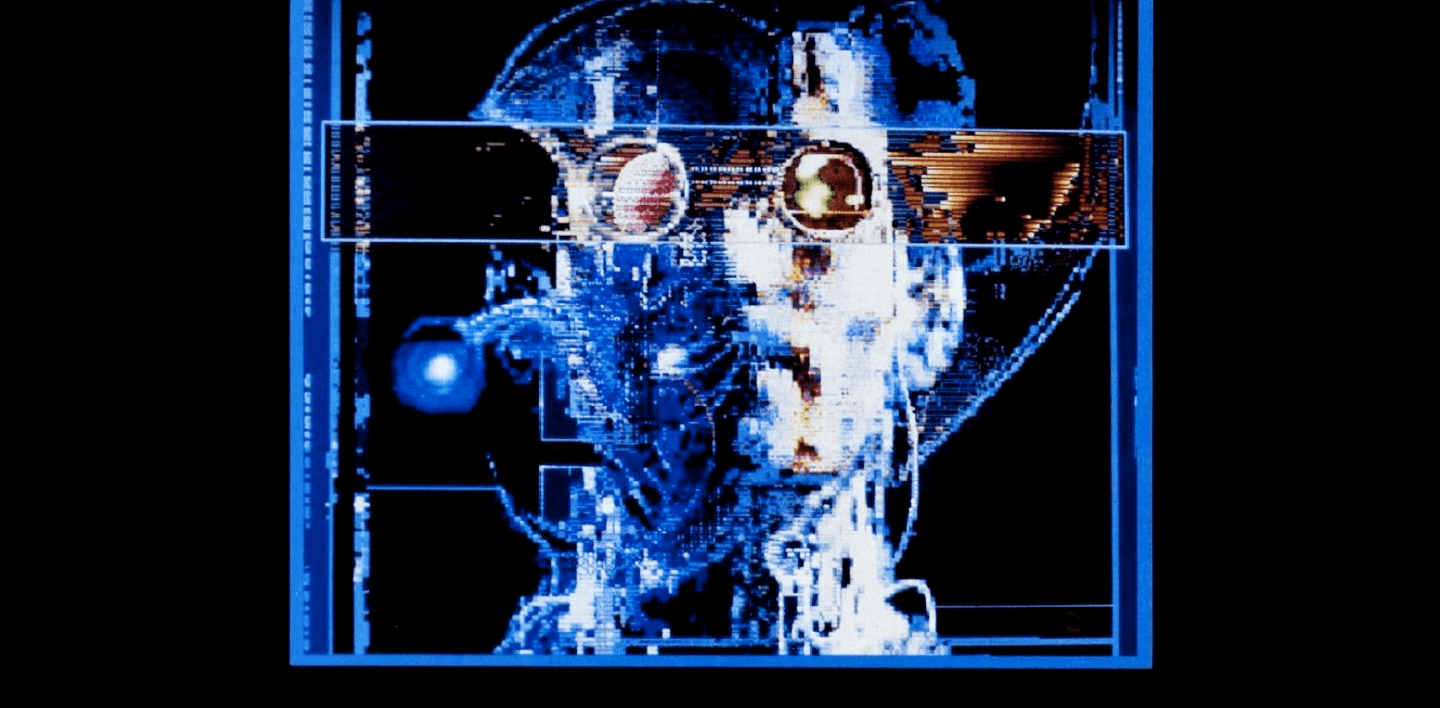

È il 1982 quando Katushiro Otomo pubblica la prima puntata del manga Akira, imperituro caposaldo del fumetto di ogni tempo e di ogni dove, opera che ridisegna l’intero immaginario sci-fi, e – incidentalmente – atto di fondazione di un altro modo di intendere il cyberpunk. Se è vero che, rispetto alle allucinazioni consensuali che stanno al cuore della poetica di Mirroshades, le premesse del manga sono più classicamente post-apocalittiche (a incombere è pur sempre lo spettro atomico di Hiroshima e Nagasaki), Otomo riesce comunque a immortalare un mondo di “macerie e detriti, accelerazione e accumulazione” che, al pari del corrispettivo americano, si configura come negativo estremizzato non tanto del futuro che verrà, quanto di un presente in cui (altra celebre massima gibsoniana) “il futuro è già arrivato, solo che non è stato ancora uniformemente distribuito”. La fama di Akira si amplierà a dismisura quando nel 1988 ne verrà tratto l’omonimo anime; di lì a breve, altre due opere andranno a comporre la definitiva sacra trimurti del cyberpunk giapponese, entrambe del 1989: il manga di Masamune Shirow Ghost in the Shell (che nel 1995 diventerà a sua volta un anime), e il lungometraggio Tetsuo: The Iron Man di Shin’ya Tsukamoto, che già due anni prima aveva diretto un film strano e conturbante come Le avventure del ragazzo del palo elettrico.

Specie l’opera di Tsukamoto può essere – con qualche forzatura – presa a epitome della più appariscente variante nipponica del cyberpunk, complementare ma distinta da quella americana: se entrambe le scuole ruotano di fatto attorno alla dicotomia “high tech-low life”, e se anche in Giappone non mancheranno le ormai classiche elucubrazioni dickiane sul rapporto tra umano e artificiale (a cominciare proprio dal capolavoro Ghost in the Shell), negli anni Ottanta il cyberpunk giapponese sostituì al silicio e alle “linee di luce disposte nel non spazio della mente” la ruggine e il metallo di una civiltà industriale ben oltre il collasso, in cui il rapporto osmotico tra umano e tecnologia si esplicita in innesti e modificazioni corporee a un passo dal body horror. Dopotutto, in Giappone il cyberpunk tradiva origini underground che affondavano tanto nel cinema off-off-off di taglio più o meno sperimentale, quanto nella scena musicale punk e post-punk che emerse tra Tokyo e Osaka all’inizio degli anni Ottanta, e che trovò la sua evoluzione più estrema nel cosiddetto japanoise di artisti come Merzbow, Hijokaidan e Hanatarash – gente i cui concerti, per capirci, potevano prevedere, oltre che le consuete dosi di elettronica rumorista sparata a volumi assassini, motoseghe e machete quando non direttamente un bulldozer che piombava dal nulla a distruggere il locale.

Che il cyberpunk giapponese sia stato più faccenda di fumetti, anime e film che non di narrativa scritta, sembra contraddire l’impostazione di Sterling, che circoscrive il termine ai soli autori di Mirrorshades, decretando per giunta la fine del movimento già entro il 1988-1989. D’altra parte, per William Gibson il cyberpunk non fu mai “un vero e proprio movimento, quanto piuttosto una sensibilità comune nei confronti di alcune tematiche”: in questo senso, risulta in effetti impossibile qualsiasi ragionamento su cosa sia stato davvero il cyberpunk senza prendere in considerazione l’enorme mole di lungometraggi, opere disegnate, testi teorici e persino dischi che, dall’inizio degli anni Ottanta in poi, cominciarono a riflettere sul potere utopico-distopico delle ancora giovani tecnologie informazionali, così come sul labile confine tra umano e artificiale di colpo messo in crisi dal potere alienante della Macchina. L’ormai celeberrimo Manifesto Cyborg di Donna Haraway – al quale, per inciso, si sarebbe ispirato Shirow per Ghost in the Shell – è dopotutto del 1985, segno che simili preoccupazioni non erano di certo esclusivo patrimonio di un piccolo gruppo di scrittori di fantascienza sovreccitati dall’abuso di droghe e dalle prime console Atari.

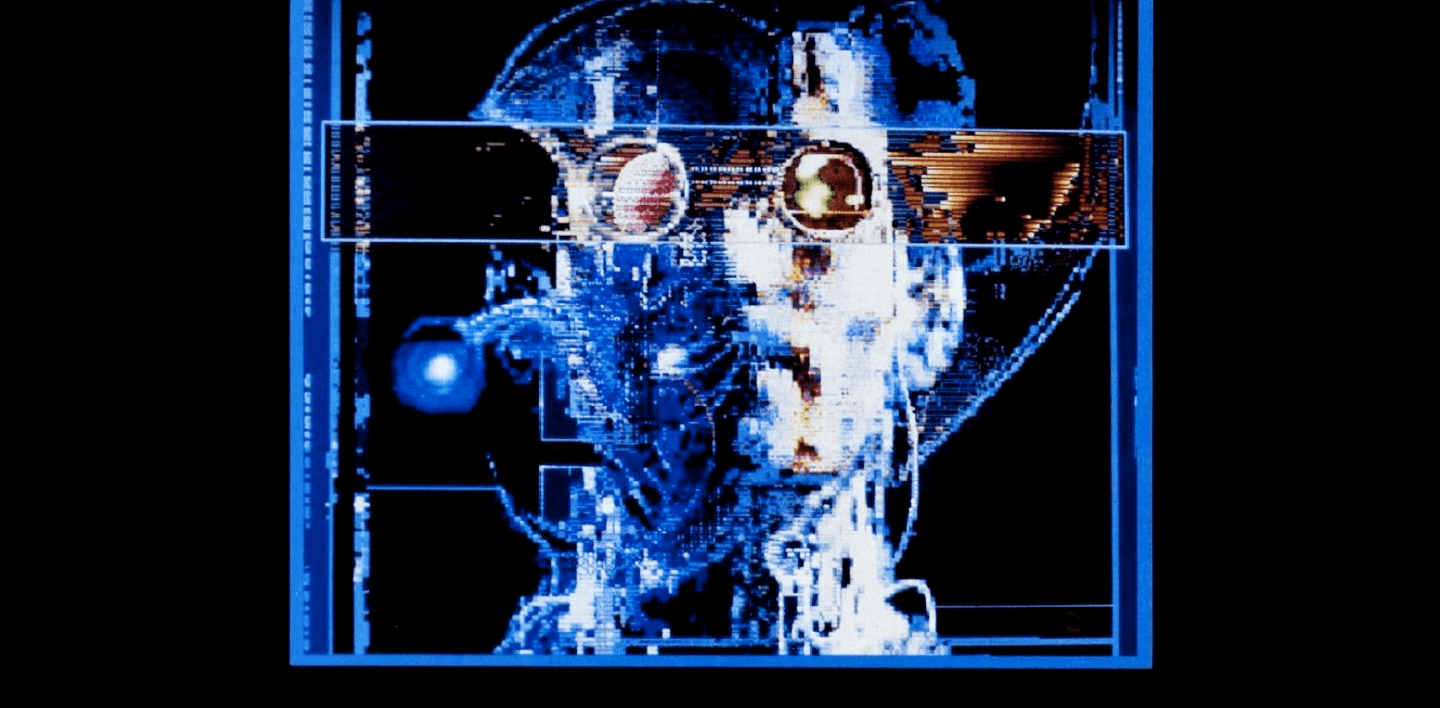

Ancora negli Stati Uniti, il cinema in particolare fornì al cyberpunk un intero campionario di tematiche, suggestioni, figure iconiche, visioni e inevitabili degenerazioni senza il quale il genere difficilmente avrebbe esercitato l’impatto che tuttora gli viene riconosciuto: se Blade Runner è considerato un testo fondante del genere al pari di Neuromante, negli anni Ottanta altrettanta influenza andrebbe riconosciuta a pellicole distantissime dai dotti monologhi di Rutger Hauer quali Robocop di Paul Verhoeven e ancor di più Terminator di James Cameron – film d’azione dalle dubbie inclinazioni fascistoidi, che pure daranno lo spunto ad alcune delle più originali riflessioni di quei cyber-pensatori che proprio in Neuromante avevano individuato una sorta di bibbia psichica-morale (vedi Mark Fisher, Nick Land e in generale a tutto il giro CCRU, ma anche l’italiano Franco “Bifo” Berardi). Negli anni Novanta, sarà anzi proprio il cinema a trasformare il cyberpunk, da movimento d’avanguardia interno alla fantascienza più radicale, nella stessa lingua condivisa con cui tutti assieme guardiamo al futuro. Quando nel 1999 arriverà sugli schermi Matrix, in cui lo spettro di un’esistenza interamente artificiale diventerà il pretesto per una scoperta celebrazione del pensiero gnostico, chiudendo in questo modo il cerchio inaugurato dai cacciatori di androidi di Dick, quel processo potrà dirsi completo. A oltre vent’anni di distanza, siamo ancora qui a disquisire di pillola rossa e pillola blu, mentre il termine “cyberspazio” è finito direttamente a indicare un apposito dipartimento del governo centrale della Cina – il paese asiatico che ha sostituito il Giappone nelle fantasie occidentali su un futuro governato dalla tirannide della tecnologia. È il segno di quanto il cyberpunk sia stato preveggente, d’accordo. Ma è anche il sintomo di una generalizzata crisi dell’immaginario di cui il cyberpunk è stato, se non l’istigatore, quantomeno un sintomo.

Nei confronti di Gibson, Sterling e l’intero movimento cyberpunk non sono mancate ovviamente critiche. Non solo da parte dei tradizionali fan della fantascienza hard, ma anche di quei critici, osservatori e autori che a vario titolo hanno provato, se non a ridimensionare la portata del movimento, quantomeno a sottolinearne gli aspetti problematici. “Perlopiù il cyberpunk è una faccenda da maschi della middle class, molti dei quali vivono inspiegabilmente in Texas”, notava ironica Veronica Hollinger all’inizio degli anni Novanta, un argomento ripreso nel 1995 da Karen Cadora che in Feminist Cyberpunk prendeva di mira il punto di vista essenzialmente maschile (quando non maschilista) di un movimento in cui l’unica voce femminile restava quella di Pat Cadigan. Ancora prima, in una celebre intervista a Mark Dery – quella in cui lo stesso Dery coniò il termine “afrofuturismo” – Samuel R. Delany criticava la stereotipizzazione dei personaggi neri in Neuromante, pazientemente spiegando a Dery (bianco) che no, i rasta low-tech che a un certo punto compaiono nel romanzo, con la loro reiterazione del mito del buon selvaggio virata in chiave cyber, non erano esattamente una figura nella quale gli riusciva di immedesimarsi. E poi c’era l’accusa più insidiosa di tutte: “Nell’immaginario science fiction di fine secolo, il futuro scompare, poco a poco, e il tempo stesso si appiattisce, fino a diventare un adesso che si dilata”, scriveva Franco “Bifo” Berardi in un vecchio saggio del 2011, uscito in italiano con l’emblematico titolo Dopo il futuro. “Il cyberpunk è il punto d’arrivo di questa dinamica di collasso […]. Per la prima volta nella storia della letteratura di fantascienza, il cyberpunk cancella il futuro, e immagina una distopia presente, o piuttosto senza tempo”.

Il rifiuto ostinato di ipotizzare altri futuri possibili per concentrarsi piuttosto su una versione accelerata di un presente da incubo, rimane forse la critica che con più frequenza è stata rivolta al cyberpunk. Si potrebbe obiettare che be’, è stata (ed è) esattamente questa la sua qualità: più che una forma di fantascienza radicale, il cyberpunk andrebbe letto come un’espressione quintessenzialmente realista, perché ritratto aumentato di una realtà al centro della quale cova esattamente quell’allucinazione consensuale così ben descritta in Neuromante, e immersa in quella stessa, perenne distopia (ambientale, economica, tecnologica, umana) di cui sono esempi tanto lo sprawl gibsoniano quanto la Neo-Tokyo di Akira. Detto questo, possiamo certamente tornare a leggere (e a scrivere) splendidi romanzi ambientati su Marte, ipotizzare missioni spaziali, recuperare lo spirito prometeico andato perso tra le maglie della matrice, tornare a sognare un futuro tra i grandi astri del cosmo: è in fondo quello che ha fatto quella specie di aspirante Invernomuto chiamato Elon Musk – il che significa che per la distopia ci sarà sempre spazio.

Il cielo su Milano era del colore di una televisione sintonizzata su un canale morto: il cyberpunk in Italia

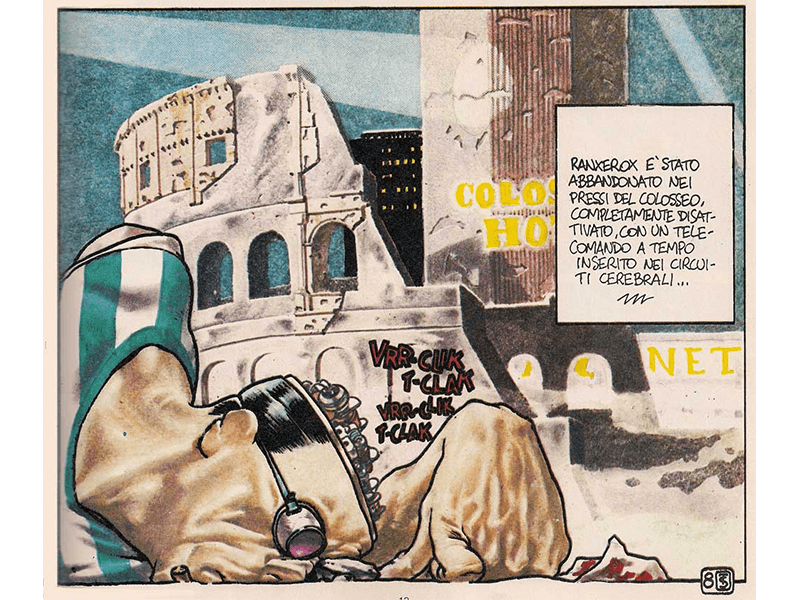

“L’Italia è, tradizionalmente, la nazione non anglofona che più apprezza il cyberpunk in tutto il mondo”, sostiene quasi di sfuggita Bruce Sterling nell’introduzione a Cyberpunk – Antologia assoluta. È un’affermazione che può lasciare spiazzati: che un paese come l’Italia, tradizionalmente tecnofobo e in cronico ritardo sui fenomeni culturali che imperversano fuori dai propri confini, abbia dimostrato tanto entusiasmo per il più radicale e avanguardista dei generi letterari nati dalla grande diaspora della sci-fi postmoderna, può in effetti apparire bizzarro. Eppure è altrettanto incontestabile che proprio dall’Italia venne una delle primissime opere che, già alla fine degli anni Settanta, anticipò molti dei caratteri che poi ritroveremo nei vari Blade Runner, Neuromante, Akira & co: sto ovviamente parlando di Ranxerox, il fumetto di Stefano Tamburini (al quale si sarebbe poi aggiunto per i disegni Tanino Liberatore) con protagonista un violentissimo cyborg – o meglio: coatto sintetico – che si aggira per una sterminata Roma trasformata in degradata metropoli multilivello.

A tal proposito, esistono numerosissimi aneddoti – non si sa quanto apocrifi o meno – sull’influenza effettiva che l’opera di Tamburini esercitò dapprima sul Ridley Scott di Blade Runner (un’eventualità, bisogna dire, piuttosto improbabile) e poi sul James Cameron di Terminator (complice, a quanto pare, una sortita romana dello stesso Cameron nel 1982). Vero è che Ranxerox poté godere di una diffusione internazionale già da prima della pubblicazione ufficiale su suolo americano nel 1983, visto l’interesse che le avanguardie newyorchesi raccolte attorno alla scena no wave e alla rivista/casa editrice Semiotext(e) nutrivano per qualsiasi cosa fosse uscita dal Settantasette italiano. Ma è altrettanto vero che in Italia, per tutto il corso degli anni Ottanta, il caso Ranxerox restò sostanzialmente isolato, e che gli stessi autori che negli USA di quel periodo davano forma al nascente canone cyberpunk non suscitarono a quanto pare reazioni degne di nota.

D’accordo, la prima edizione italiana di Neuromante risale come detto al 1986 – stesso anno in cui, sempre per l’Editrice Nord, compare anche La matrice spezzata di Sterling. Affinché l’antologia-manifesto Mirrorshades arrivi nel nostro paese, bisognerà però aspettare il 1994: a curare l’edizione italiana, edita da Bompiani, sono Daniele Brolli e Antonio Caronia, due nomi che hanno giocato un ruolo chiave nella diffusione del genere in Italia. Sempre nel 1994, lo stesso Brolli bissa con la curatela della raccolta Cavalieri elettrici (uscita per Theoria e contenente perlopiù racconti dello stesso nucleo dietro Mirrorshades; due anni dopo, Brolli ci riproverà con Cuori elettrici, presentata come “antologia essenziale del cyberpunk” e pubblicata dall’appena nata Stile Libero di Einaudi) mentre, più o meno in contemporanea, arriva nelle librerie italiane un altro volumone, curato stavolta da Piergiorgio Nicolazzini e contenente un totale di ben 28 racconti, intitolato semplicemente Cyberpunk. Passano pochi mesi, ed è la volta della prima (a meno che io sappia) antologia di “cyberpunk italiano scritto da autori italiani”: a pubblicarla è, dietro la curatela di Franco Forte, Stampa Alternativa, in uno di quei classici cofanetti che all’epoca fecero la fortuna dell’editore romano, all’interno del quale – oltre a otto volumi nell’allora celeberrimo formato Millelire, con tanto di saggio di Antonio Caronia – stava anche un floppy disk contenente (recito testualmente) “il programma shareware per navigare in INTERNET con il PC e un ipertesto visibile anche in Macintosh”. L’esistenza di una via italiana al cyberpunk era stata d’altronde certificata dall’uscita nel 1992 di Il cuore finto di DR, romanzo d’esordio di Nicoletta Vallorani, giustamente riconosciuta come apripista del genere nella Penisola. Prima ancora, nel 1991, era stata la volta della comparsa in edicola di Nathan Never, il primo fumetto di fantascienza della scuderia Bonelli; all’epoca del suo annuncio scatenò aspettative altissime: era l’erede di Dylan Dog e secondo molti si apprestava a replicarne il successo, ma soprattutto prometteva una serie di innovazioni (per Bonelli) senza precedenti – uso disinvolto di retini e tecniche prese a prestito dal manga giapponese, continuità narrativa fuori dai rigidi schemi autoconclusivi del fumetto d’azione italiano, ma sopratutto (evviva!) atmosfere alla Blade Runner o, per dirla altrimenti, cyberpunk. Per chi si aspettava il corrispettivo italiano di Akira se non addirittura un degno erede di Ranxerox fu una delusione: ma quantomeno, in allegato ai numeri speciali di Nathan Never potevano capitarti delle “Guide alla fantascienza” in cui ti veniva spiegato tutto (o quasi) dei soliti Gibson e Sterling. E poi in edicola c’era pur sempre Kappa Magazine dove potevi trovare a puntate Ghost in the Shell (tristemente rititolato Squadra speciale Ghost, vabè).

Insomma: l’epoca d’oro del cyberpunk in Italia fu la prima metà dei Novanta, quando – almeno secondo Sterling – il genere in America si era ormai da lungo tempo esaurito. A mettere la pietra tombale sul rapporto tra italiani e fantascienza radicale fu con tutta probabilità il criticatissimo Nirvana, film del 1997 diretto da Gabriele Salvatores dopo i trionfi internazionali di Mediterraneo e gli ammiccamenti centrosocialari di Sud – mesto epilogo di una stagione che invece, come giustamente ricordato da Sterling, vide l’Italia non tanto emulare il cyberpunk americano o giapponese, quanto risignificarlo, ampliarlo e persino portarlo a un livello che gli stessi autori di Mirrorshades difficilmente avrebbero saputo immaginare. Solo che ecco: non fu nell’ambito della fantascienza – narrata, disegnata, scritta – che il cyberpunk italiano dispiegò le sue intuizioni migliori. I tentativi di trasferire in un contesto italiano i classici motivi romanzeschi di Neuromante e relativi eredi furono, bisogna dirlo, quasi sempre deludenti. Se Nicoletta Vallorani, con Il cuore finto di DR, ebbe il merito di scuotere dal torpore un fandom troppo spesso tacciato di tradizionalismo e scarse ambizioni letterarie (emblematica fu la sua vittoria al Premio Urania), esperimenti successivi come Cyberworld di Alessandro Vietti e Milano 2019: linea di confine di Roberto Perego soffrono del tipico complesso emulativo che da una parte porta i romanzi a rimanere schiacciati dal modello americano, dall’altra – nel tentativo di affrancarsene – conduce a soluzioni contraffatte e poco credibili, secondo un dilemma tipico della fantascienza italiana.

Piuttosto, quando il termine “cyberpunk” cominciò a diffondersi per la Penisola, non fu per merito né di qualche meritoria fanzine devota alla narrativa sci-fi, né di qualche critico letterario sufficientemente sveglio (o furbo) da capire che la nuova fantascienza radicale poteva essere un buon viatico per penetrare un panorama editoriale ormai stanco di minimalismi di provincia e intimismi piccolo-borghesi. Di fatto, per almeno un lustro tra la fine degli Ottanta e l’inizio del decennio successivo, in Italia cyberpunk significò una cosa soltanto: Decoder. Una delle tre o quattro riviste underground più importanti di sempre, e punto d’arrivo del tragitto che aveva fatto di Milano l’indiscussa capitale della controcultura italiana anni Ottanta.

A suo modo, Decoder rappresentò la sintesi perfetta dell’unione tra i lemmi “punk” e “cyber”: da un lato, la rivista fu l’ultimo parto di quell’underground milanese che agli inizi degli anni Ottanta aveva attraversato dapprima il Virus (un nome che, di suo, già sembra presagire uno dei principali temi di tanta narrativa distopico-informazionale), il centro sociale di via Correggio tempio della scena anarcopunk sgomberato nel 1984, e poi l’Helter Skelter, uno spazio ricavato all’interno del centro sociale Leoncavallo che del Virus fu l’ideale prosecuzione, e che aprì la comunità punk locale alle suggestioni delle sottoculture post-punk, industrial e più genericamente “sperimentali” provenienti principalmente da Regno Unito, Germania e USA. Dall’altra, fu un pionieristico tentativo di “uso sociale delle nuove tecnologie” (insomma: del computer) in linea con una delle principali preoccupazioni del pensiero radicale italiano di stampo sommariamente post-operaista, che già nei giorni del Settantasette aveva invocato il provocatorio slogan “tutto il potere all’automazione”.

“I piedi sulla strada, la testa nei computer”: eccola, fondamentalmente, la filosofia di quei giovani – tra questi: Ermanno “Gomma” Guarnieri, Raf “Valvola” Scelsi, Marco Philopat, il gruppo cyberfemminista Cromosoma X – che poco condividevano l’arrembante entusiasmo yuppie della Milano da bere, e che piuttosto trovarono un referente assieme morale, umano e intellettuale in Primo Moroni, fondatore della libreria Calusca e memoria storica del movimento operaio milanese. Moroni ebbe un ruolo essenziale nel mettere in contatto le nuove generazioni punk con l’enorme bagaglio politico del movimentismo sia italiano che internazionale, nonché con le vecchie forme di controcultura psichedelica fino a pochi anni prima considerate anatema da qualsiasi punk degno di questo nome. Quando, nel maggio del 1987, il primo numero di Decoder comincia a circolare tra gli info-shop di centri sociali, squat e librerie di movimento, a prima vista non è troppo dissimile da tante altre fanzine di taglio underground/industrial imperversanti in quegli anni: servizi sul japanoise, articoli sulla svastica, fumetti sballati… A distinguerla è però un’indole politica che più esplicita non si può (le primissime righe del primo numero recitano: “Il riassetto dell’economia capitalistica iniziato alla fine degli anni ‘70 si fonda sulla capacità del comando capitalistico stesso di impossessarsi delle categorie analitiche per eccellenza: lo spazio e il tempo”. Bisogna dire, profetiche anche queste…) e un generale clima “futuribile” che diventerà sempre più esplicito col passare del tempo.

Il terzo numero della rivista, uscito nel 1989, si apre con un editoriale “rubato/rappato da William Gibson” e intitolato semplicemente “Cyber-Punk”. La grafica fatta al computer, “sporca” come nella migliore tradizione underground ma al tempo stesso estremamente innovativa per l’epoca, articoli che portano titoli quali “Wargames”, “Il computer è uno strumento?”, “Intelligenza artificiale – Demenza naturale” (peraltro firmati da una sigla misteriosa come uVLSI, dietro la quale si nasconde l’ex chimico industriale e informatico Gianni Mezza), i servizi sulle prime forme di rave parties illegali e sulla scena cyber-psichedelica californiana, le interviste ai Mutoid Waste Company e alla redazione di Mondo 2000, per non dire dei fumetti di quel caso unico del panorama italiano che resta Gianluca Lerici/Prof. Bad Trip, ammanteranno Decoder di un’aura elettrica del tutto sconosciuta al panorama editoriale italiano, introducendo nel dibattito politico-culturale della Penisola tematiche a dir poco aliene. A sfogliarne i numeri ora (se non li avete in versione cartacea, potete farlo anche voi grazie al sempre benemerito Archivio Grafton9) viene da pensare a Decoder come a una specie di versione in negativo, dai colori avariati e acidi, del tecno-ottimismo propugnato dall’allora bibbia della Silicon Valley Wired – col piccolo particolare che il primo numero di Wired arriva solo nel 1993. In Italia, la creatura di Gomma, Raf Valvola e compagni diventerà poi l’imprescindibile metro di paragone per le tante “riviste cyberpunk” che dagli anni Novanta in poi riempiranno le loro pagine di neologismi quali “hacktivism”, “realtà virtuale”, “media art”, “crittografia digitale”, “overload informativo” – da Neural (fondata a Bari nel 1992 da Alessandro Ludovico e Ivan Fusco, entrambi provenienti dalla scena industrial locale) a Codici Immaginari (fondata nel 1993 a Roma da circoli provenienti dalla Facoltà di Sociologia dell’Università La Sapienza), fino ad arrivare a Fikafutura, la rivista di “secrezioni acide cyberfemministe” nata dalla componente femminile dello stesso Decoder che anticipò gran parte delle tematiche a cuore del transfemminismo contemporaneo, dal superamento della “teoria della differenza” all’interesse per figure come Shulamith Firestone e Kathy Acker (intervistata sul primo numero).

A partire dal 1988, il gruppo dietro Decoder si era inoltre costituito in una cooperativa editoriale chiamata ShaKe, che in brevissimo tempo si imporrà come la casa editrice cyberpunk per antonomasia. Diciamo subito che circoscrivere la ShaKe al mero recinto della fantascienza radicale è riduttivo: il suo catalogo spazia in effetti dalla cultura psichedelica alle collaborazioni con la rivista/casa editrice Re/Search passando per un’intera collana dedicata alla cultura afroamericana. È comunque per ShaKe che, a partire dagli anni Novanta, escono diversi classici della narrativa cyberpunk come i primi romanzi di Pat Cadigan, i racconti di John Shirley raccolti in Il cuore esploso, quell’oggetto misterioso che è l’antologia Strani attrattori curata da Rudy Rucker e Peter Lamborn Wilson, e lo stesso Snow Crash di Neal Stephenson. Altri due però furono titoli che imposero la ShaKe nel panorama editoriale italiano, oltre che nel pensiero genericamente radicale del periodo, e nessuno di questi due appartiene alla sfera della narrativa di finzione: T.A.Z. – Zone temporaneamente autonome di Hakim Bey, uscito nel 1993 e diventato immediatamente testo sacro della nascente comunità illegal rave; e prima ancora Cyberpunk – Antologia di scritti politici, un volume curato da Raf Valvola Scelsi nel 1990 che arriverà a vendere 20.000 copie indirizzando una volta per tutte il “carattere italiano” del cyberpunk.

Cyberpunk – Antologia di scritti politici si divide in cinque parti, solo una delle quali (la prima) viene dedicata al genere letterario nato dagli autori di Mirroshades. Le altre si intitolano rispettivamente “Il cyberpunk visto come fenomeno politico controculturale: il cyber antagonista”, “I tecnoanarchici”, “Il cyber psichedelico”, “Applicazioni cyber”. Nell’introduzione, Raf Valvola dichiara subito che obiettivo della raccolta è (ri)leggere il cyberpunk “come fenomeno politico, come scrittura tecno-urbana, riflesso delle trasformazioni prodotte sui nuovi soggetti sociali dal moderno”, così da puntare a una “riappropriazione della comunicazione da parte dei movimenti sociali, tramite la realizzazione di reti informatiche alternative, che possa finalmente impattare lo strapotere delle multinazionali del settore”. Sono parole di oltre trent’anni fa, che rilette oggi – in tempi di monopolio dei giganti hi-tech, sorveglianza digitale e battaglie per la libera circolazione delle informazioni – suonano se possibili ancora più profetiche di una pagina a caso di Neuromante. L’impostazione di Decoder e delle diverse esperienze che da quel progetto genereranno, è insomma chiara: il cyberpunk non può accontentarsi di essere un semplice “movimento letterario”. Il cyberpunk deve configurarsi come movimento politico, perlomeno se sua ambizione non è semplicemente essere specchio aumentato del presente, ma intaccare dal di dentro quel presente per cambiarlo, modificarlo, orientarlo a un futuro in cui le tecnologie possano essere emancipate dalla loro missione distopica/dispotica.

Come prevedibile, la lettura politica del cyberpunk data da Decoder si attirerà numerose critiche da parte di chi accuserà il gruppo milanese di voler piegare ai cupi dettami dell’ideologia quello che altro non era che un frizzante fenomeno letterario a uso e consumo di bravi ragazzi appassionati di fantascienza e fumetti giapponesi. E invece sarà proprio questa interpretazione espansa a fare del cyberpunk italiano un fenomeno unico, rilevante, ancorché frettolosamente dimenticato una volta che la passione del pubblico italiano per i futuribili panorami sci-fi comincerà a scemare dagli inizi anni Duemila in poi. È Bruce Sterling in persona, nell’introduzione a Cyberpunk – Antologia Assoluta, a ricordare con parole che tuttora suonano eccitate e commosse quale fu l’impatto del suo primo incontro coi “milanesi”: “fu un’esperienza unica. Qui c’erano cyberpunk che non erano mai stati appassionati di fantascienza. I cyberpunk di Milano non apprezzavano granché neppure la fantascienza italiana. Erano piuttosto autentici punk ma con i computer, anarchici cibernetici”. I ricordi di Sterling valgono anche come implicita risposta a chi ha accusato il cyberpunk politico italiano di pervertire quello che dopotutto altro non era che un genere di pura fantasia: “erano cyberpunk, e più di noi americani, a dirla tutta. Perfino dopo tutto questo tempo è difficile descrivere quanto quell’esperienza sia stata bizzarra e gratificante. Al posto dei fan che leggevano i miei romanzi, avevo incontrato questi cyberpunk milanesi che si comportavano direttamente come i personaggi di quei romanzi”.

Può darsi che dall’Italia non sia mai arrivato un romanzo di fantascienza cybperpunk degno di reggere il confronto con gli originali americani, come può senz’altro darsi che a ricordare imprese come Nirvana ancora si provi un po’ di imbarazzo. Eppure ai “pirati dei Navigli” dobbiamo una delle forme più alte, compiute e preveggenti di cultura cybperunk. Gomma, Raf Valvola, le cyberfemministe di Cromosoma X, non avranno mai scritto un racconto tanto appassionante come “Burning Chrome”: ma a volte, ricorda di nuovo Sterling, “è meglio essere che raccontare”.