Q uando a metà settembre Roger Federer ha annunciato di volersi ritirare in occasione della Laver Cup, il suo torneo di esibizione, non ho provato nessuna emozione particolare. Non scendeva in campo da più di un anno, ha perso 6-0 l’ultimo set giocato a livello professionistico e ha 41 anni, un’età in cui solo i golfisti riescono, e con fatica, a restare competitivi. È stato l’annuncio di qualcosa di inevitabile, che aveva preso forma già molto prima delle commemorazioni, delle lacrime sul campo e degli abbracci con gli avversari di sempre alla fine del doppio perso venerdì scorso alla Laver Cup, in coppia con Rafa Nadal. Ho seguito la giornata e il rito perché volevo salutarlo, perché gli ho dedicato tanto di questi ultimi dieci anni, perché l’ho visto giocare dal vivo una ventina di volte, perché ho amato il suo tennis e l’ho ammirato insieme a persone che sono state parte importante della mia vita.

Nel 2013 sono andato agli Internazionali di Roma insieme a mia sorella Ilaria il giorno del mio compleanno, era il sabato prima dell’inizio del torneo e vagavamo da un campo all’altro, guardando allenamenti e ultimi turni di qualificazioni. Ci arriva voce che Federer sta per allenarsi sul campo centrale, prendiamo posto prima dell’inizio e lo vediamo entrare in campo. Comincia l’allenamento e dietro di noi un gruppo di ragazzi romani gli grida “Nudo, nudo, nudo!”, oppure “Oh ma questo mica se move sul campo, questo danza!”. Ilaria ride dietro i suoi occhiali da vista, che più tardi scopriremo averle causato una scottatura, concentrando il sole di maggio sulle guance, sotto le palpebre. Non avevamo mai passato il mio compleanno da soli io e lei, i miei genitori ci scrivevano messaggi malcelando il fastidio di essere stati esclusi dai festeggiamenti.

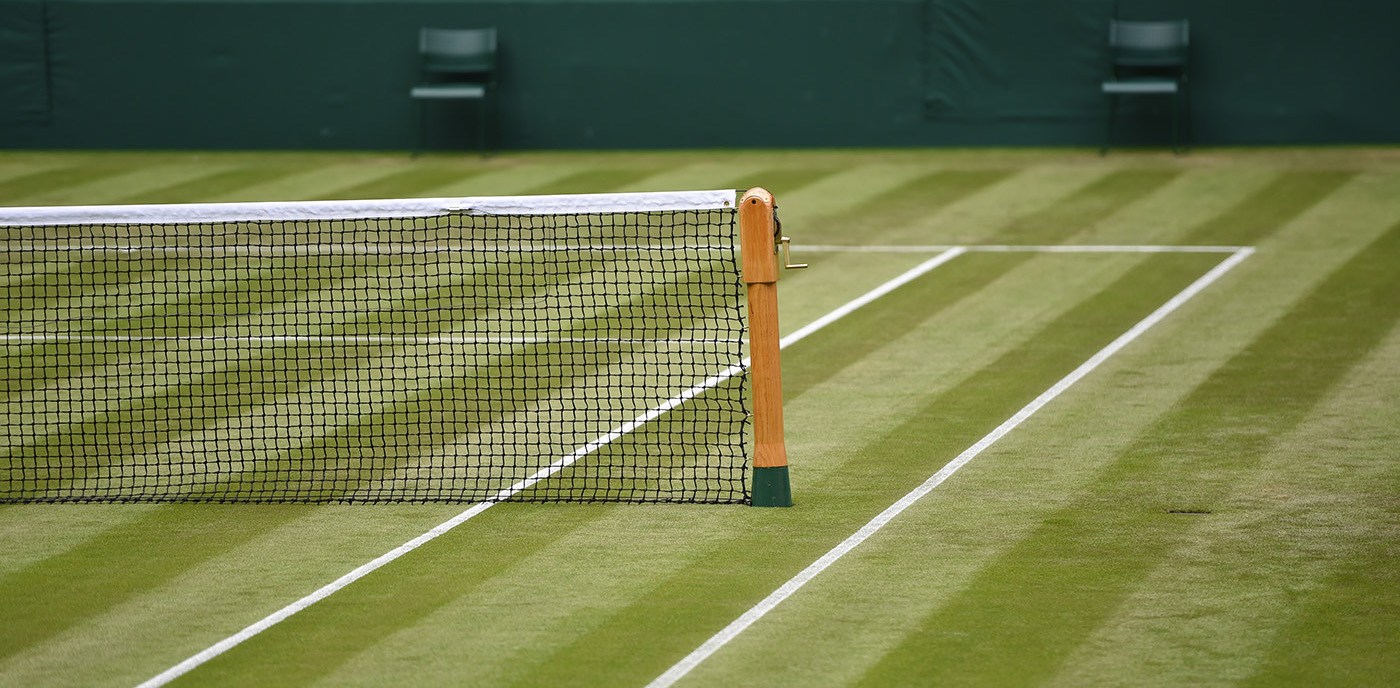

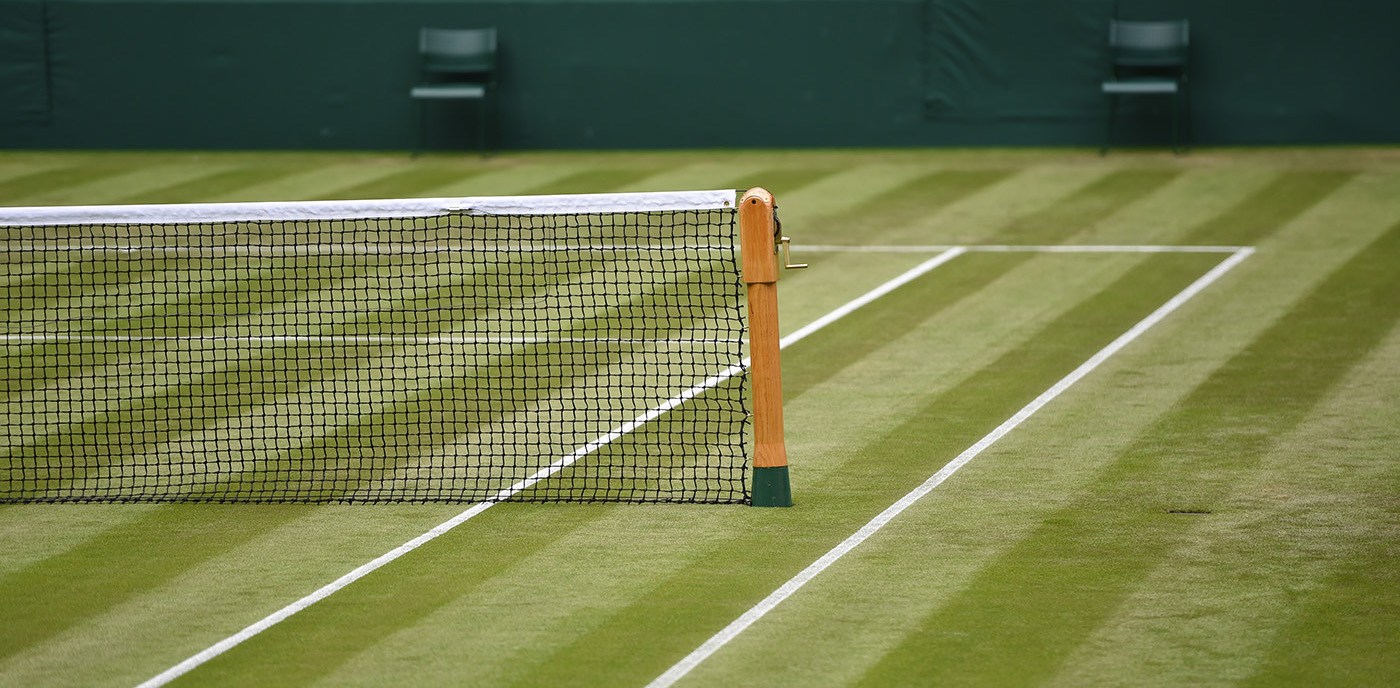

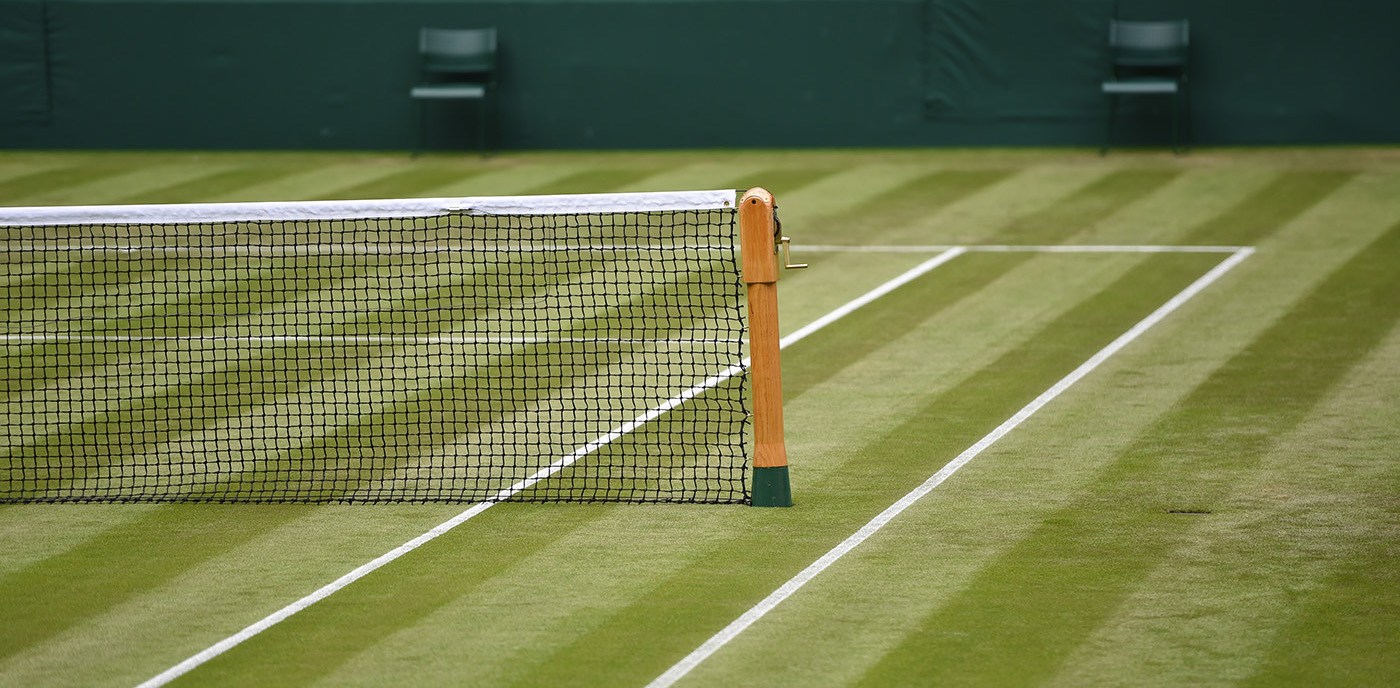

Due anni dopo, ai primi di luglio, io, Ilaria e mia madre ci ritroviamo a casa di mio padre pochi giorni dopo la sua morte. Pranziamo lì e poi guardiamo insieme la finale di Wimbledon tra Federer e Djokovic. In quella casa con mia madre e mio padre avevo visto anche la finale di Wimbledon del 2012, quella in cui Federer aveva battuto Andy Murray. Non amavo guardare il tennis con mia madre, tifosissima di Federer, perché si spazientiva a ogni punto perso, a ogni colpo sbagliato. Nella partita contro Murray io avevo continuato a dirle con tono irritato che i tennisti perdono sempre punti e sbagliano sempre dei colpi, ma lei aveva continuato a lamentarsi per ogni quindici mancato da Federer. Alla fine, quando Federer aveva vinto, eravamo stati tutti felici – io, mia madre e mio padre – e io con la testa piena di quella partita ero andato a giocare a tennis la sera stessa, provando un senso di indigestione appena entrato sul campo, incapace di colpire o muovermi decentemente. La finale contro Djokovic invece è stata un’occasione infelice, con Federer battuto in quattro set nonostante tutti gli sforzi e tutta la bellezza messa in campo, sempre rimandata indietro e ingabbiata dalla resistenza e dalla determinazione di Djokovic, austera e efficace come i suoi capelli tagliati corti tutti uguali. Guardo Federer che non riesce a spegnere Djokovic e penso che sia una cattiveria che mi poteva essere risparmiata, che sarebbe stato bello vederlo vincere una settimana dopo la morte di mio padre. Ma niente, Federer vince con grande fatica il primo set e poi perde lentamente nel corso dei successivi tre. Sarà una costante quella di vedere Federer perdere in momenti in cui avrei bisogno di vederlo vincere – spesso contro Djokovic.

Due mesi dopo all’US Open, sempre in finale e sempre contro Djokovic, dove penso che il regalo non fatto a me e a mio padre a Wimbledon può finalmente arrivare, Federer perde di nuovo in quattro set, mancando addirittura 19 palle break. Sempre sul punto di riportare la partita in suo favore, sempre frustrato dall’avversario, o da se stesso. Sconfitte che cominciano ad assumere contorni paradossali, come di un qualcosa di sadicamente negato.

“Oh ma questo mica se move sul campo, questo danza!”. Ilaria ride dietro i suoi occhiali da vista.

L’apice sarà Wimbledon 2019, sempre in finale contro Djokovic, dopo che Federer aveva battuto Nadal in semifinale. Il primo turno di Federer in quel torneo l’avevo visto insieme a mia madre in ospedale dove era ricoverata per le prime manifestazioni della malattia di cui sarebbe morta due anni dopo. Federer incerto, perde il primo set contro il sudafricano Lloyd Harris. Sembra confuso e malconcio proprio come me e mia madre, siamo tutti un po’ agitati, stanchi, preoccupati, sia lui che noi. Ma poi Federer si riprende, vince quella partita che ci viene disturbata da parenti in visita in stanza, ma non importa troppo perché ci saranno i prossimi turni da vedere, l’importante è che Federer vada avanti. La semifinale contro Nadal io e mia madre la vediamo poi a casa da lei, appena dimessa dall’ospedale, e tutto ha il sapore di una schiarita, di una possibilità, per quanto remota, che le cose possano andare bene. Noi come lui, che se siamo tornati a casa, e se tu hai battuto Nadal, forse contro Djokovic questa volta ce la puoi fare.

Decidiamo di vedere la finale a casa da me, per usare il proiettore invece del piccolo schermo del computer. Pranziamo e poi ci mettiamo a vedere la partita. Quattro ore di tennis senza margini di errore, ore di corse e di colpi millimetrici e di silenziosa tenacia in cui Federer non arretra mai, non regala mai punti, non rinuncia ad avventurarsi contro il muro mobile di Djokovic. Arrivano al quinto set e all’improvviso, non si sa come, Federer strappa il servizio a Djokovic e va 8-7. Si siedono al cambio campo, Federer servirà per il match e potrebbe vincere Wimbledon 9-7 al quinto, proprio come l’aveva perso contro Nadal nella storica finale del 2008. Arriva subito a 40-15, due match point. C’è l’inquadratura di quella ricca signora in tribuna in camicia bianca e il dito indice alzato, come a dire ne manca uno solo, di punto. E quel punto non arriverà mai, e la mia compagna ha fatto una foto di me e mia madre di profilo seduti sul divano e io ho gli occhi affondati nelle orbite, pieni di stanchezza e di ansia e di strisciante terrore, perché non c’era una cosa che andava bene nelle nostre vite di quei giorni, e come in un’allucinazione, come in una visione persecutoria Federer manca due match point e perde il game e non è 9-7 come doveva essere, ma 8-8. E il pomeriggio diventa quasi sera e i due finiscono 12-12 e non si sa perché su quel punteggio devono giocare un tie-break, che non si era mai fatto prima, e guarda caso non si sarebbe mai più fatto neanche dopo. Una regola usata solo in quella partita, poi cancellata come il segno di una vergogna. E Federer quel tie-break lo perde 7-3, malissimo, e Djokovic vince e spinge avanti il suo mento da guerriero e si mangia qualche filo d’erba del campo. Io e mia madre siamo sfiniti sul divano, io anche preoccupato che sia stato troppo intenso per lei, che si possa sentire male. Poco dopo torniamo in macchina a casa sua, avrei dormito lì quella sera, perché già allora non volevo più che stesse sola a casa. Ricordo soltanto che mentre guidavo continuavo a ripetere ‘che cattiveria’, poi di quella sera non ricordo più nulla.

Poi c’è stato il titolo a Basilea pochi mesi dopo, la partita vinta contro Djokovic nelle ATP Finals a novembre, ma in fondo la carriera di Federer era finita lì. A gennaio dell’anno dopo, negli ultimi giorni prima del lockdown, Federer arriva in semifinale agli Australian Open rischiando di perdere più di una volta nei turni precedenti. E in semifinale c’è Djokovic, ma Federer comincia bene. Mi squilla il telefono e passo un quarto d’ora a litigare con mia madre e con la sua badante su cose da fare e da non fare, e come per magia quando attacco trovo Federer avanti 4-1 nel primo set. Non so come ci sia riuscito, avevo smesso di seguire il gioco per la telefonata, e puntualmente appena ricomincio a vedere la partita, sempre arrabbiato, preoccupato, stanco delle disgrazie altrui e mie, Federer non vince più niente, Djokovic prende il controllo della partita e non succede più nulla. Come se certe cose belle potessero accadere solo mentre non le stiamo guardando, come se scomparissero appena esposte alla luce e all’aria.

Mentre Federer si complica la vita e finisce in un pericoloso quinto set, Paolo mi scrive: “Stiamo tutti aggrappati a Federer”.

Mia sorella Ilaria si è ammalata alla fine del 2017 e se ne è andata a fine gennaio 2018. Poche settimane prima di sentirsi male per la prima volta, era a casa di mia madre e insieme stavano guardando Federer che giocava contro Adrian Mannarino nei quarti di finale di Basilea. Mannarino vince il primo set e mia sorella mi scrive “Ma chi è questo Mannarino?”. Io le rispondo, “Non preoccuparti, ora si riprende”. Me lo ricordo, perché Federer ha poi vinto davvero quella partita. Per qualche ragione il tennis è stato un legame tra i membri della mia famiglia, prima entrato in casa nostra attraverso la RAI e poi, penso, a causa mia, e penso che sia diventato un modo per scambiarci affetto in modo semplice e efficace, e non c’era niente di più efficace per farlo che ammirare Federer tutti insieme.

Federer ha vinto l’Australian Open 2018 – il suo ultimo Slam – il 28 gennaio, tre giorni prima della morte di mia sorella. Quel weekend ero a Roma, mentre mia madre era rimasta a accanto a Ilaria nella sua casa di Urbino. Avevo lasciato a Paolo, il compagno di mia sorella, istruzioni su come far vedere a mia madre la finale tra Federer e Marin Cilic in streaming. Mentre tutti seguivamo la finale nella domenica mattina italiana – io a Roma, mamma e Paolo a Urbino, diversi amici con cui ci mandiamo messaggi mentre Federer si complica la vita e finisce in un pericoloso quinto set, Paolo mi scrive “Stiamo tutti aggrappati a Federer”. Poi alla fine Federer ha sostenuto noi e se stesso vincendo il titolo e piangendo durante la cerimonia di premiazione, un pianto che sembrava un separarsi da qualcosa o da qualcuno, come stesse per annunciare il ritiro, oppure come se, pensavo io tra lo stordimento e il senso di colpa di non essere con mia sorella in quel momento, anche Federer stesse piangendo per lei.

Per questo venerdì sera ho voluto guardare l’addio al tennis di Federer, quest’addio così coreografato, lucidato e illuminato e al tempo stesso così gonfio di lacrime. Sentivo la necessità del rito del commiato, per raccontare a mia sorella, mia madre e mio padre come se n’era andato Federer, cosa aveva detto, ridere dei momenti grotteschi, delle cadute di stile, ricordare le cose belle. Mia madre adorava Federer perché giocava un tennis che sembrava tutta decisione personale e esecuzione libera, privo di costrizioni materiali e di ostacoli posti da altri. Per questo lei soffriva a ogni punto che lui sbagliava, perché era uno stile che non contemplava errori. Io invece, cercando di studiarlo, ammiravo la complessità dell’esecuzione dei suoi colpi, quell’incontro miracoloso di talento e disciplina, naturalezza e abnegazione, ripetizione, tenacia. Mi piaceva imitarlo sul campo, fare finta di niente quando mi riusciva un vincente elegante, sistemarmi le ciocche dei capelli sopra la fascia oppure il collo della maglietta, sfiorare il suolo con la punta del piede destro quando mi preparavo a servire. Mi piaceva spiegare a mio padre le differenze tra la terra battuta, l’erba o il cemento, mi imbarazzava e al tempo stesso mi faceva piacere che mia sorella stampasse i miei articoli di tennis per darli ai suoi amici.

Venerdì ho seguito quella serata infinita di ricordi, filmati, abbracci e lacrime per raccontare loro l’addio di Federer, perché l’avrebbero voluto vedere, perché mi avrebbero telefonato per commentarlo. Anche se mentre salutavo Federer non sentivo quasi niente, forse perché tutti si abbracciavano ma io non abbracciavo nessuno, forse perché tutti piangevano in coro mentre io non riesco mai a piangere nei momenti giusti.