L a prima volta che incontrai Seve fu al ghetto. Lui viveva lì, nell’appartamento che era stato di Giulio Einaudi, e ci aveva raggiunto quando Simona l’aveva chiamato. Simona Vinci, Teresa Ciabatti, Deborah Gambetta e io avevamo cenato in un kosher, poi eravamo andate a bere al Bartaruga. Non mi capitava spesso di passare la serata con delle scrittrici, anzi: in mezzo a loro, che avevano pubblicato tutte uno o più romanzi, mi sentivo un’imbucata. Il mio primo racconto edito era appena uscito in una fortunata antologia di Einaudi Stile Libero, ma Severino Cesari non l’avevo ancora incontrato.

Era molto diverso da come me l’aspettavo. Si sedette pacato tra noi e rispose all’esuberanza delle sue autrici con quel movimento delle labbra che, tempo dopo, avrei imparato a riconoscere, una specie di tremolio, come un’incertezza, o un sorriso furbo, fanciullesco – gli occhi da pellerossa che si socchiudevano, e la mano robusta, con le dita ricurve all’indietro, quasi snodate, che nascondeva sempre una parte del volto. Era timido, ma di una timidezza accogliente. Mi accompagnò alla fermata dell’autobus, a Piazza Venezia, perché gli sembrava troppo tardi per lasciarmi andare da sola. Severino era gentile in un modo quasi antico. Era un uomo di cerimonie. Questo lo dico oggi, dopo aver passato con lui molti anni di lavoro quotidiano, allora non lo sapevo, ma intuivo che parte della leggenda che lo riguardava aveva a che fare con quel suo modo di sospendere il tempo, di piegarlo ai propri, di tempi.

Passeggiando, parlammo de L’uomo senza qualità di Musil, che avevo letto per metà e poi abbandonato. Lui mi raccontò che l’aveva divorato in un’unica soluzione durante una lunga febbre. «Be’, spero di ammalarmi» scherzai, «così lo finisco». Lui era già malato, ma io lo ignoravo. Me lo disse con molta naturalezza: faceva la dialisi tre volte a settimana. Forse per questo non l’avevo mai incontrato alle presentazioni né alle feste romane cui mi era capitato di partecipare.

Anni dopo, a casa Bellonci, ci mettemmo a parlare in mezzo alla ressa: di letteratura. Severino mi ascoltava, e questo mi stupiva. Che provasse interesse per le mie opinioni, che ne tenesse conto come se fossero importanti, annuendo, talvolta fissando un punto nel vuoto per concentrarsi. Era il suo metodo: annullare l’esterno e creare una bolla in cui le parole dell’interlocutore risuonassero nitide, perché lui potesse assorbirle e consentire loro di farsi strada. Solo dopo averle ricevute, quasi fossero sacre, parlava a sua volta; temeva di peccare di approssimazione, altrimenti. Lo avrei imparato lavorando sui libri assieme a lui, quelli degli altri e i miei.

Nell’autunno del 2006, infatti, un sabato mattina mi telefonò per chiedermi di vederci alla sede di Einaudi Stile Libero. Dalla periferia a nord-est in cui abitavo presi due autobus, e un’ora e mezza dopo mi trovai nella sala riunioni. Lavoravo in editoria da qualche anno, e lui mi proponeva di fare l’editor per Stile Libero. Sorpresa, anziché accettare, chiesi di essere messa alla prova: volevo che fosse sicuro. Lui non si scompose, mi affidò un manoscritto e mi diede appuntamento due settimane dopo. Quando mi risedetti in sala riunioni disse solo: ti ascolto. Parlai per quaranta minuti, della costruzione della storia, dello sviluppo dei personaggi, degli snodi narrativi, del climax, dei dialoghi, dell’inizio e del finale, evidenziando lacune e proponendo soluzioni. Severino taceva, gli occhi chiusi, la mano che si spostava sulla bocca con movimenti appena percettibili. Alla fine disse: eccellente. Non è facile parlare davanti a qualcuno che chiude gli occhi, che può stare in silenzio tanto a lungo. È un gesto così sovversivo, chiudere gli occhi, così alieno dalle nostre abitudini, che quasi imbarazza. Ma per Severino ascoltare era un’attività precisa, serissima, la stessa che ha esercitato con gli autori e i loro libri.

Non è casuale che gli editing con lui fossero letture ad alta voce, in cui quella dell’autore si alternava alla sua. Il suono delle parole scandite nella stanza chiusa rendeva di colpo evidente, incontrovertibile, quella di troppo. Non solo: la parola sbagliata poteva essere sintomo di un intero paragrafo, di un’intera scena non ancora a fuoco. Dal suono della parola si arrivava a ragionare sulla struttura, come non ci fosse altra via possibile. Era un grimaldello che consentiva di scardinare il testo e di scavarlo, di denudarlo, fin nei suoi più intimi meccanismi, ma bisognava passare da lì, dal suono della parola, altrimenti il testo avrebbe fatto resistenza, sarebbe rimasto una superficie impermeabile.

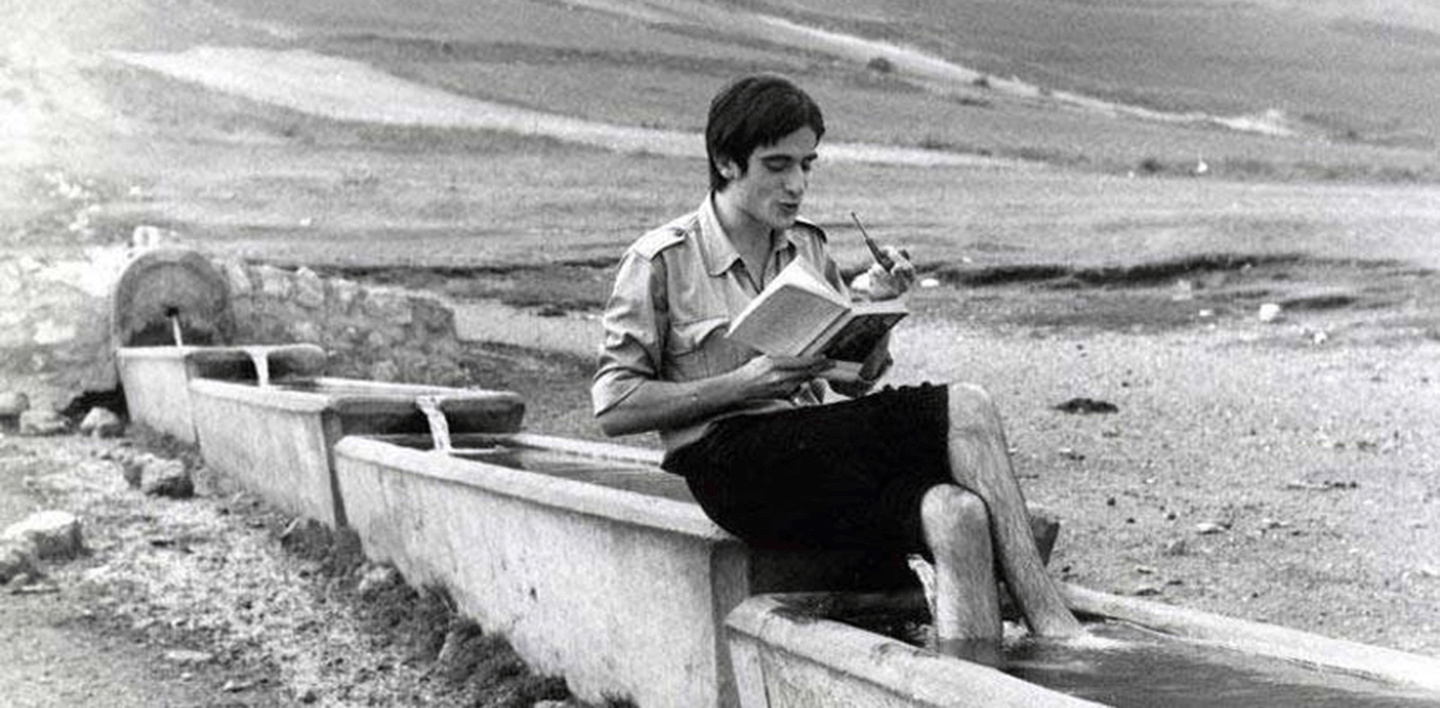

Severino leggeva senza pregiudizi, affrontava ogni libro da pubblicare con l’entusiasmo del lettore ragazzino, disposto a farsi catturare, a immergersi. Prendeva pochi appunti a penna nera con una grafia incomprensibile, quasi per lasciare che il processo di metabolizzazione avvenisse nella sua testa, e dopo, nelle fasi di pre-editing (quando il libro non è ancora concluso), raccontava ciò che aveva scoperto leggendo; attraverso quel racconto gli autori – lo so perché sono stata una sua autrice – capivano cose che non erano loro ancora chiare, sebbene le avessero scritte. Seve parlava, e man mano i personaggi si liberavano della crisalide, la storia inforcava una direzione, le scene diventavano concrete. È un metodo che prevede molta fiducia, non solo nei confronti dello scrittore, ma nella capacità stessa della letteratura di dipanarsi, di arrivare a compimento come seguendo un destino. Da Severino ho imparato che in qualunque tipo di romanzo, di qualunque genere, è sempre il personaggio a trainare il lettore. Non i colpi di scena, non l’azione: se non c’è il personaggio, se non stai con lui, servono a poco. Mi ha insegnato anche a tentare di restituire attraverso la copertina il sentimento più profondo del libro, nel modo meno didascalico possibile, e tuttavia più semplice. Con lui e Paolo Repetti ho imparato a fare editoria come se fosse una questione vitale, con un’abnegazione totalizzante: «spreco di sé contro lo spreco generale del mondo», avrebbe detto Calvino.

Il punto è che a occuparsi di libri Seve si divertiva. Ecco perché ogni volta che tornava in casa editrice dopo lunghi periodi di convalescenza diceva che sarebbe stato per sempre. Io penso che si divertisse proprio a vivere. Tutti abitiamo il mondo dimenticando che dobbiamo morire, altrimenti ci paralizzeremmo. Ma di fronte alla morte che si affaccia di continuo, forse non si può evitare di ricordarlo. Seve no: al fatto che dovesse morire non ha mai creduto. Fino all’ultimo era convinto che sarebbe tornato tra noi, nella vita consueta, e sarebbe rimasto per sempre.

A volte mi accorgevo che era in casa editrice ore dopo il suo arrivo. Entrava senza salutare, si attaccava alla scrivania e non mandava un fiato; poi di colpo un’ombra si allungava sul parquet della mia stanza, e in quella lentezza, in quell’annunciarsi indugiando sulla porta, quasi a chiedere permesso, io riconoscevo la sua sagoma. Un’unica volta ho litigato con lui, non solo perché Seve non amava far scene, piuttosto teneva il muso, ma anche perché io, che invece litigo con passione, di fronte alle figure paterne mi ammutolisco. E lui è stato la figura più vicina a un padre dopo mio padre, con tutta la complessità che questo comporta. In seguito al litigio, Seve venne a chiedermi scusa. Io mi commossi: aveva torto lui, ma a ricevere scuse dai padri non ero abituata.

Alla festa per i vent’anni di Stile Libero, prima di andare via, intorno alle due di notte, passai a salutarlo. Aveva gli zigomi un po’ arrossati di quando era contento, e nessuna intenzione di lasciare il locale. Ci vediamo domani, gli dissi accarezzandogli la guancia. Perché i vent’anni di Stile Libero coincidevano con i miei quasi dieci da editor per la collana, e io mi sentivo ormai adulta. Così potevo fare con Seve come con il mio padre vero: dopo una certa età, permettermi con lui la tenerezza.

L’ultimo romanzo su cui abbiamo lavorato insieme è Il corpo docile, il mio terzo. La malattia di Severino aveva ritardato il nostro editing, ma finalmente avevamo trovato una manciata di giorni per leggerlo ad alta voce. Avevamo appena finito quando lui ricevette una telefonata dall’ospedale con i risultati delle analisi. Non erano buoni. La notizia mi turbò. Lui invece disse: «Menomale che sono arrivati adesso che abbiamo finito, se no magari non ce l’avremmo fatta a fare quest’editing. E io ci tenevo tanto». Chissà se ha un’idea di quanto ci tenessi anch’io.

Un estratto dall’antologia Maestro Severino. Quello che ci ha insegnato Cesari a cura di Giacomo Papi (Belleville Editore, 2018).