U

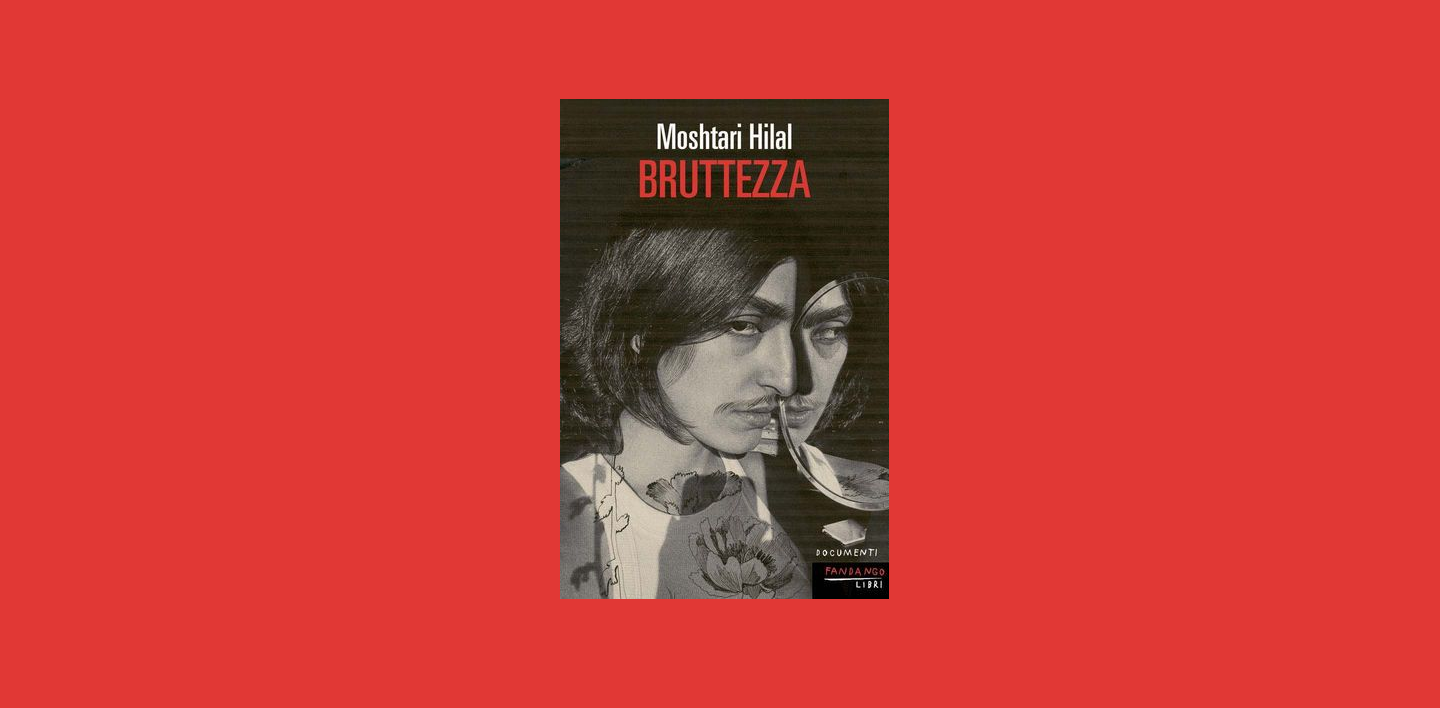

n libro che parla di immagini e del loro potere, delle dialettiche degli sguardi, di odio e di possibili riconciliazioni, un libro che parla della bruttezza e della sua rivendicazione, un libro partigiano, che si posiziona e incita al posizionamento dalla parte delle e degli oppressi – questo è Bruttezza, l’ultimo, brillante lavoro di Moshtari Hilal, artista visuale tedesca di origine afghana, cofondatrice del collettivo AVAH (Afghan Visual Arts & History).

È un percorso nel dolore, attraverso la vergona dello stigma, la violenza del dominio, che prende le mosse dalla vicenda singolare e biografica dell’artista, ma, come lei stessa scrive, “finisce in tutti noi”, finisce, cioè, nei deliri conformistici che attanagliano la nostra società e segnano le nostre vite. È la storia di una dissociazione e di una riappropriazione di sé, che giunge dopo il passaggio per i secoli, dopo il confronto critico con la mutevolezza degli stessi canoni estetici e della percezione umana, con i rapporti storici tra estetica e religione, estetica e biologia, tra estetica e imperialismo.

Il cammino di Hilal parte da quel giorno in cui l’ingiuria – “muso da cavallo, / che cosa ti è venuto in mente, / di ghignarmi così amichevolmente / in faccia?” – lacerò in due la sua persona. È l’inizio dell’adolescenza. D’improvviso, il suo volto non è più quello che fino ad allora aveva creduto di vedere nello specchio: “non ho mai avuto questa faccia, / quando la mattina mi pettinavo i capelli. / Quella non sono io”. D’improvviso, la domanda: chi sono io? Che è io? “Denti storti, / faccia lunga, / naso grosso”, l’aveva già edotta per i corridoi di scuola tale A. Quattordici fototessere, a quattordici anni, testimoniano l’estraniazione: d’improvviso, un’altra le restituiva lo sguardo da quei quattordici rettangoli, un’altra che imparò a riconoscere come brutta. Torna a cercare questa testimonianza per il proprio lavoro Moshtari Hilal e trova “solo la foto di una bambina / che, con i denti in vista, / avrebbe sorriso / per l’ultima volta in quattordici anni”.

Da qui parte il racconto della guerra contro sé stessa – contro le proprie origini, i propri peli, la propria carnagione e il proprio naso – e dell’alienazione seconda, quella dell’immagine ideale di sé che si incista nella psiche. L’immagine ideale di sé era quella egemone della classe dominante: una donna bianca, con gambe lisce, avvenente, con il “corpo a clessidra”, praticamente senza naso e, ovvio, una donna di successo, come le avvocate di Manhattan delle serie che passava la TV. Questa donna era diversa dalla madre e dalle zie di Hilal, di più, non conosceva affatto la madre di Hilal. Nella lotta per la soggettivazione di un’adolescente e, dunque, per la giusta distinzione della figlia dalla madre, si insinua la violenza razzista, di classe, patriarcale.

Nella lotta per la soggettivazione di un’adolescente e, dunque, per la giusta distinzione della figlia dalla madre, si insinua la violenza razzista, di classe, patriarcale.

Hilal si serve di

Frantz Fanon, dei suoi studi sulle conseguenze psichiche generate dall’assimilazione coloniale: è il meccanismo dell’interiorizzazione delle norme bianche che porta le persone colonizzate a guardarsi attraverso gli sguardi di odio e repulsione dei colonizzatori. È un meccanismo pervasivo che si propaga ovunque nel corpo, finanche sulla sua superficie, sull’epidermide – d’altronde, diceva il poeta, il più profondo è la pelle. E, se la norma bianca definisce e organizza il desiderio, la percezione, lo spirito, l’alienazione è

in principio, struttura mente e personalità: la bruttezza è “il trauma di dover vivere in un corpo che si impara a odiare”, in altre parole, le/gli oppressi si ritrovano a imitare i propri oppressori.

È quanto raccontato mirabilmente da Israel Joshua Singer, in

La famiglia Karnowski (1943), quando l’adolescente Jegor Karnowski viene esposto al pubblico ludibrio della sua scuola dal preside Kirchenmeier – rotella tra le molte mediocri rotelle colpite dall’inflazione e cariche di frustrazione del nuovo regime nazionalsocialista: il giovane viene costretto a fare da esempio vivente all’esposizione della teoria della razza da parte del preside, che passa in rassegna tutte le differenze tra il tipo “nordico ariano” e quello “negroide semita”, fino, ovviamente – è l’acme della scena –, ai segni della “sessualità degenerata” del ragazzo, i genitali già sviluppati – a cui fa da controcanto l’impotenza sessuale di Kirchenmeier. La devastazione del trauma porterà Jegor al deliquio e poi a un’introiezione violentissima dell’odio antisemita che pure già aveva iniziato a muoversi in lui.

Ho riportato questo riferimento letterario, perché Hilal, tra i suoi

excursus storici, ricorda la vicenda del dottor Jacques (alla nascita, Jakob) Joseph, noto anche come

Naso-Joseph, considerato oggi il fondatore della moderna chirurgia plastica, in particolare, della rinoplastica. Figlio di rabbino, ricostruì non solo tanti volti sfigurati dalla Prima guerra mondiale, ma anche “tanti nasi dall’aspetto ebraico”, convinto che le e i pazienti ne avrebbero guadagnato in “gioia di vivere” – a riprova che l’assimilazione politica e sociale dovesse passare molto spesso anche per quella plastico-estetica. Jacques Joseph morì nel 1934 e quando, nel 1915, il Kaiser gli offrì una cattedra all’ospedale berlinese Charité, in cambio della sua rinuncia all’ebraismo, rifiutò. Hilal giunge poi anche a

Francis Galton e all’eugenetica, con le tappe intermedie della fisiognomica di

Johann Caspar Lavater e dell’antropologia criminale di

Cesare Lombroso: il punto, decisivo, è mostrare il nesso tra la storia della chirurgia estetica e il modello razzista, la necessità, da parte del potere, di produrre “il brutto, lo sporco, il cattivo”, ancora e ovviamente, l’anormale (riferimento importante, per Hilal, è il lavoro dello storico Sander L. Gilman,

Making the Body Beautiful: A Cultural History of Aesthetic Surgery, 1999).

Oggi che il capitalismo tutto cattura, differenze sopra tutto, che l’

identity politics è diventata un operatore fondamentale del mercato, anche i criteri della chirurgia estetica mutano, meglio, tengono insieme tradizionali forme di imperialismo culturale – Hilal racconta del caso emblematico del programma della ONG

Beauty without borders in Afghanistan e dell’apertura, fallita sul nascere, dell’americanissima Beauty School a Kabul – e l’

ethnic rhinoplasty, la correzione del difetto estetico senza cancellare l’identità etnica. Il dottor Rady Rahban di Beverly Hills, tra i promotori della rinoplastica etnica, riferisce Hilal e si può constatare sul web, ha un grande naso aquilino, che porta, quasi sfoggia, con eleganza e compiacimento. In un video, la risposta del dottore al dilemma: “il naso per un uomo è qualcosa di completamente diverso dal naso per una donna”. Hilal il suo proprio naso lo ha sentito e visto “come un fallo” in pieno viso, come un’offesa alla sua femminilità, alla sua tenerezza, come il segno ingombrante e sadico della violenza fallica, aggiungeremmo noi, dello sguardo patriarcale che ci abita. Questa traccia traumatica resta sulla carne dell’artista: “Ci sarà sempre qualcosa che farà sì che mi privino della mia femminilità”.

Oggi che il capitalismo tutto cattura, differenze sopra tutto, anche i criteri della chirurgia estetica mutano, meglio, tengono insieme tradizionali forme di imperialismo culturale e l’ethnic rhinoplasty, la correzione del difetto estetico senza cancellare l’identità etnica.

Sappiamo dalla psicanalisi, in particolare da

Jacques Lacan rilettore dell’

Introduzione al narcisismo (1914) di

Freud, che la soggettività umana è costitutivamente scissa: l’Io sorge

ex post, a partire dallo “stadio dello specchio”, come un aggregato di una molteplicità di identificazioni con determinate immagini di sé. Dunque, l’immagine ha una funzione causale, morfogena nella strutturazione del soggetto. C’è, quindi, un’alienazione primaria, che poi, però, fa i conti con il principio di realtà. C’è, invece, un’alienazione secondaria, che fa leva sulla prima e che pertanto riesce a essere potentissima perché si aggancia alle radici stesse dell’organizzazione psichica dell’umano, che è quella che viene sollecitata dallo specchio digitale a governo capitalistico. Hilal ci consegna delle riflessioni e del materiale visivo e artistico importante al riguardo. Deliri conformistici di massa, dicevamo all’inizio, psicosi sociali, sempre con Lacan: evaporazione del singolare desiderio soggettivo, dismisura del mondo esterno, delle sue norme, convenzioni, schemi, integrazione eccessiva – allucinata – a questi.

Pensiamo alle nostre immagini sui social: le rielaboriamo, scrive in modo esatto Hilal, “finché non corrispondono più ai nostri visi”. Salta il nesso della copia con l’originale:

simulacro, secondo le categorie di

Jean Baudrillard. Le dispute sulle donne più belle del mondo – Bella Hadid, Kim Kardashian – sono dispute su tratti e proporzioni che sono già esito della chirurgia estetica; è la glorificazione massima del bello artificiale di baudelairiana memoria. Sembra che in ambito chirurgico Kim Kardashian venga chiamata “paziente zero”, in quanto continua è la richiesta di essere modificate a sua immagine e somiglianza. Doppi di doppi. La riproducibilità tecnica di

Walter Benjamin è riuscita a insinuarsi nel cuore dei nostri meccanismi di idealizzazione e identificazione.

Hilal cita la filosofa femminista Heather Widdows, il suo

Perfect Me: Beauty as an Ethical Ideal (2018): l’identificazione con il sé immaginario disgrega la coscienza. Una volta di più, se il sé immaginario persegue il divorzio dalla vita, dai suoi tratti essenziali: movimento, multidimensionalità, respiro, umori, odori, sapori. Siamo noi l’angolazione statica, fissa dei nostri

selfie? Le nostre narici sempre più strette riescono a respirare, a godere ancora di profumi e a disgustarsi di cattivi odori? Le nostre bocche rigonfie fino a esplodere assaporano, baciano? Ma già di

Marilyn Andy Warhol scriveva: “Le persone sono più baciabili quando non sono truccate. Le labbra di Marilyn non erano baciabili, ma erano molto fotografabili”.

Convinzione di Hilal è che al centro dell’odierna

beauty overstimulation ci siano ancora i canoni (maschili e coloniali e, peraltro, stabiliti da maschi in prevalenza brutti) del neoclassicismo – da Jacques Joseph, che per i suoi interventi si ispirava infatti allo scultore

Johann Gottfried Schadow, all’immane attuale domanda di rinoplastiche in Iran che risponderebbe a un’idea di “modernizzazione” dei tratti somatici femminili con la correzione anzitutto del “naso mediorientale”. Al di là di fenomeni come quello della

ethnic rhinoplasty, siamo certe che sia davvero così? Non c’è una dilagante “mostrificazione” dei volti “rifatti” che procede in direzione opposta alle rigide norme proporzionali del neoclassicismo? La paura della vecchiaia, della decomposizione, della morte – che Hilal riconosce e rivendica –, la volontà di eternizzazione non sta portando alla deturpazione irreale, alla mortificazione dell’espressività? Dalla fine del Diciannovesimo secolo a oggi – cioè col passaggio alla grande industria, alle società di massa e al capitalismo avanzato – non abbiamo assistito all’affermazione di altre categorie estetiche oltre quella del bello: il kitsch, il trash, il camp, per menzionarne alcune? Ma, sempre rimanendo nel contesto dell’estetica occidentale, della sua storia, i mutevoli rapporti tra bello e brutto, splendore e orrore, gusto e disgusto non sono meno lineari di quello che si vorrebbe? Siamo certi che il brutto sia sempre stato concepito solo come negativo del bello, per dirla con

Karl Rosenkranz? Pensiamo alla Grecia arcaica, alla tragedia o al “sileno”

Socrate, alle visioni infernali medievali, al “disconvenire circa il bello” leopardiano, alla riflessione romantica sul brutto, sul grottesco.

Siamo noi l’angolazione statica, fissa dei nostri selfie? Le nostre narici sempre più strette riescono a respirare, a godere ancora di profumi e a disgustarsi di cattivi odori? Le nostre bocche rigonfie fino a esplodere assaporano, baciano?

Non c’è dubbio che il brutto e il gusto siano anche e non secondariamente prodotti sociali differenzialmente distribuiti nei diversi consessi umani (

Pierre Bourdieu insegna). Non c’è dubbio, cioè, che quando parliamo di bello, di brutto, di sublime, di orrido, all’opera sono sempre anche determinati, più o meno squilibrati rapporti di potere, di forza, di classe. Non c’è dubbio, vorremmo aggiungere, che viviamo in un tempo in cui le persone povere sono tornate a essere segnate dalla bruttezza: disuguaglianza e miseria lasciano traccia sui corpi, decidono della qualità dei cibi di cui ci alimentiamo, dello stile di vita che conduciamo, della casa e del quartiere che abitiamo, delle cure che possiamo o meno permetterci (correzione estetica con truffa, fino alla morte, inclusa), del tipo di educazione, di cultura e di arte a cui possiamo accedere. Allora, chiediamo virtualmente all’autrice: oltre alla necessaria

riconciliazione con la bruttezza nel senso da lei indicato sulla scorta dell’estetica decoloniale, ossia, come superamento del dualismo bello/brutto (uno tra i tanti altri della filosofia occidentale), non sarebbe quanto mai importante tornare a reclamare il diritto alla bellezza, alla buona vita, alla felicità con chi e per chi ne è quotidianamente estromesso? Utilizzare i

poteri dell’orrore (è

Julia Kristeva) per disincantare le identità allucinate del nostro presente? Per inceppare il sistema, il suo ordine e sperimentare nuovi rapporti virtuosi con tecnica e scienze e costruire nuovi sensi comuni e bellezze?