L e conoscenze che oggi abbiamo sul cambiamento climatico sono frutto di dibattiti iniziati almeno 150 anni fa, quando il fisico sperimentale irlandese John Tyndall, nel 1859, proprio alle soglie della Seconda rivoluzione industriale, mostrò che anidride carbonica e vapore acqueo possono assorbire calore. Prima ancora, la scienziata statunitense Eunice Newton Foote, nel 1856, aveva compreso l’esistenza di una correlazione tra presenza di anidride carbonica e temperatura dell’atmosfera. Il Pianeta da sempre emette e assorbe CO2 in grandi quantità: è il ciclo del carbonio. Le piante ad esempio ne emettono tramite il processo di respirazione o quando si decompongono; ne assorbono, invece, tramite la fotosintesi. Anche gli oceani trattengono anidride carbonica. Il problema però è la CO2 di origine umana, quella in eccesso, che sballa l’equilibrio di questo ciclo naturale: ogni anno il Pianeta non riesce ad assorbire tutta la CO2 presente in atmosfera che perciò si accumula, aumentando le temperature.

La causa del riscaldamento globale sono le emissioni dei gas a effetto serra (gas climalteranti) come la CO2. L’anidride carbonica è presente in atmosfera in piccolissime percentuali, ma, siccome è in grado di trattenere il calore della radiazione solare, più precisamente quella infrarossa, agisce come una coperta stesa sopra le nostre teste: più ne immettiamo in atmosfera, più spessa diventa e più calore trattiene. Negli ultimi 800.000 anni la sua concentrazione è sempre oscillata tra le 180 e le 280 parti per milione (ppm). Circa a metà del secolo scorso abbiamo sforato le 300 ppm e da lì è stata un’ascesa inarrestabile. Intorno al 2016 sono state superate le 400 ppm e nel 2023 già sono 420 ppm: un aumento del 49% rispetto all’era preindustriale, nella seconda metà dell’Ottocento. “È inequivocabile che l’influenza umana abbia riscaldato l’atmosfera, gli oceani e la terra. Diffusi e rapidi cambiamenti nell’atmosfera, negli oceani, nella criosfera e nella biosfera sono già avvenuti”. E ancora: “le opzioni per ridurre le emissioni di gas serra e adattarsi ai cambiamenti climatici causati dall’uomo sono molteplici, fattibili ed efficaci, e sono disponibili ora”. Sono questi rispettivamente il punto di partenza e quello di arrivo di una serie di documenti che compongono l’ultimo rapporto di valutazione dell’Ipcc (Assessment Report, o AR6), il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici.

Creato nel 1988 dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale e dall’Unep (il Programma ambientale dell’Onu), l’Ipcc non produce direttamente ricerca ma raggruppa le informazioni scientifiche già esistenti. È un lavoro di metanalisi, si dice, ed è anche la migliore sintesi del consenso scientifico sul cambiamento climatico che abbiamo a disposizione. Il primo rapporto di valutazione uscì nel 1990 e fu la base del Unfccc, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il rapporto uscito nel 2014 (il quinto) fornì le fondamenta scientifiche per l’Accordo di Parigi del 2015, che impegna tutti i Paesi dell’Onu a ridurre le emissioni di gas climalteranti per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C, possibilmente al di sotto di 1,5°C. La comunità dei climatologi ha individuato questa soglia come la linea rossa da non superare e oltre la quale la capacità di ecosistemi e società di adattarsi alle mutate condizioni climatiche viene compromessa con conseguenze gravissime.

La CO2 agisce come una coperta stesa sopra le nostre teste: più ne immettiamo in atmosfera, più spessa diventa e più calore trattiene.

Fra agosto 2021 e marzo 2023 circa 100.000 articoli scientifici sono stati valutati da quasi 800 scienziati che hanno partecipato alla stesura dei quattro documenti dell’ultimo rapporto dell’Ipcc. Per ciascuno di essi più di 60 delegati di governi nazionali hanno contribuito a preparare i testi di sintesi rivolti ai decisori politici: quelli sono negoziabili, non la scienza che ne sta alla base. Il primo documento del rapporto (AR6 WG1) è lungo oltre 2.400 pagine, è stato redatto da 234 scienziati e rivisto dai delegati di 66 governi nazionali. Contiene le conoscenze scientifiche più avanzate sullo stato del clima della Terra. Il secondo (AR6 WG2) elenca gli impatti del cambiamento climatico accostandoli alle vulnerabilità di ecosistemi e società, in vista di programmarne l’adattamento. Il terzo, (AR6 WG3) analizza le soluzioni da mettere in campo per mitigare il cambiamento climatico e individua quelle più vantaggiose. Il quarto è un rapporto di sintesi dei tre precedenti (AR6 Synthesis Report) e suona come l’ultimo appello ad agire lanciato dalla comunità scientifica.

I rapporti di valutazione dell’Ipcc vengono aggiornati ogni sei anni circa e il prossimo uscirà a fine decennio, quando sarà ormai già ora di bilanci. Le soluzioni ci sono, ma la finestra per renderle efficaci si sta rapidamente chiudendo. Il tempo non è dalla nostra parte. Secondo l’Ipcc esiste una correlazione quasi diretta tra l’accumulo di emissioni dovute all’azione dell’uomo (calcolate in CO2 equivalente) e il riscaldamento globale che provoca il cambiamento climatico. Nel linguaggio comune può sembrare una locuzione non particolarmente degna di nota, ma nel gergo scientifico “correlazione quasi diretta” è una delle affermazioni più solide che si possono fare nello stabilire relazioni di causa ed effetto. Le emissioni prodotte dalle attività umane vengono calcolate in miliardi di tonnellate (Gt) di CO2 equivalente e nel 2020 ne sono state prodotte più di 50 (le stime variano con un certo margine di incertezza), circa il 10% in più rispetto al 2010 e il 50% in più rispetto al 1990. Circa i tre quarti provengono dal solo settore energetico che brucia carbone, petrolio e gas per alimentare l’industria, i trasporti, il riscaldamento degli edifici: nel 2022 erano quasi 37 GtCO2eq.

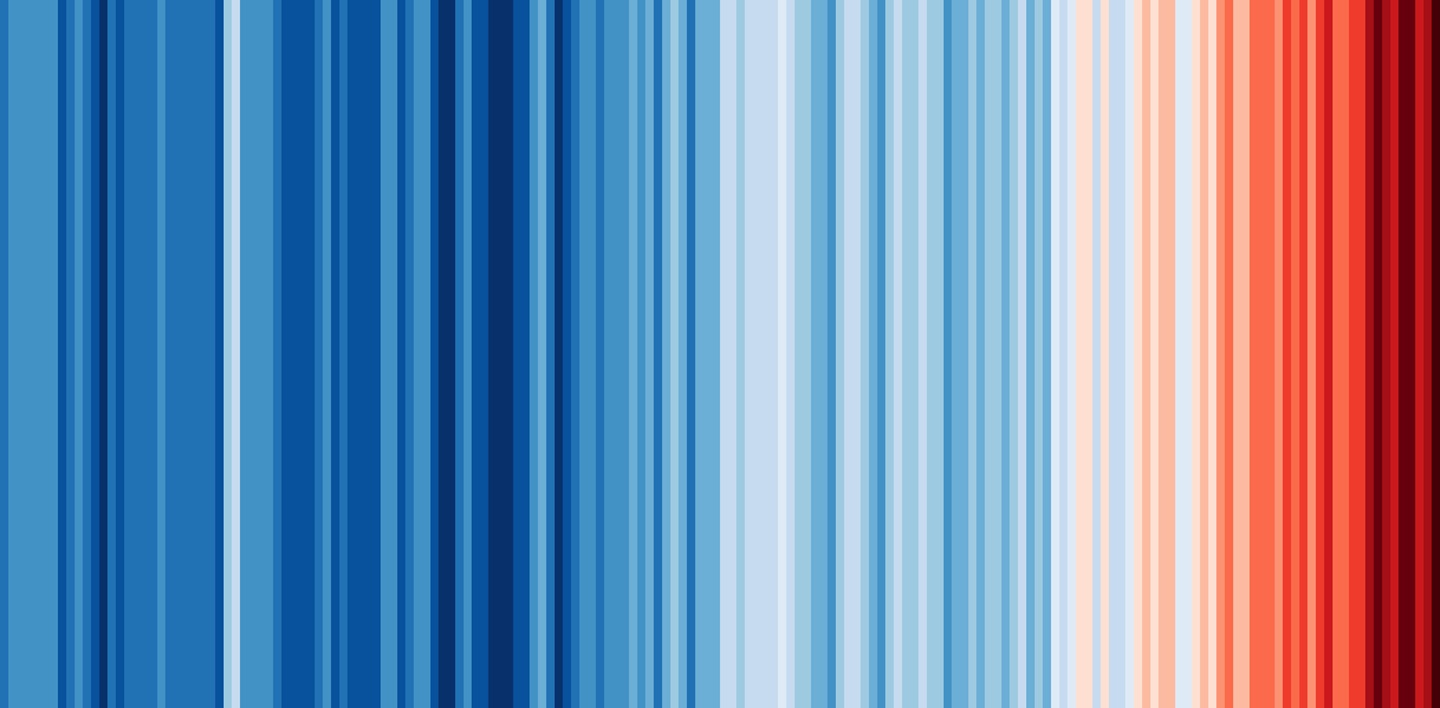

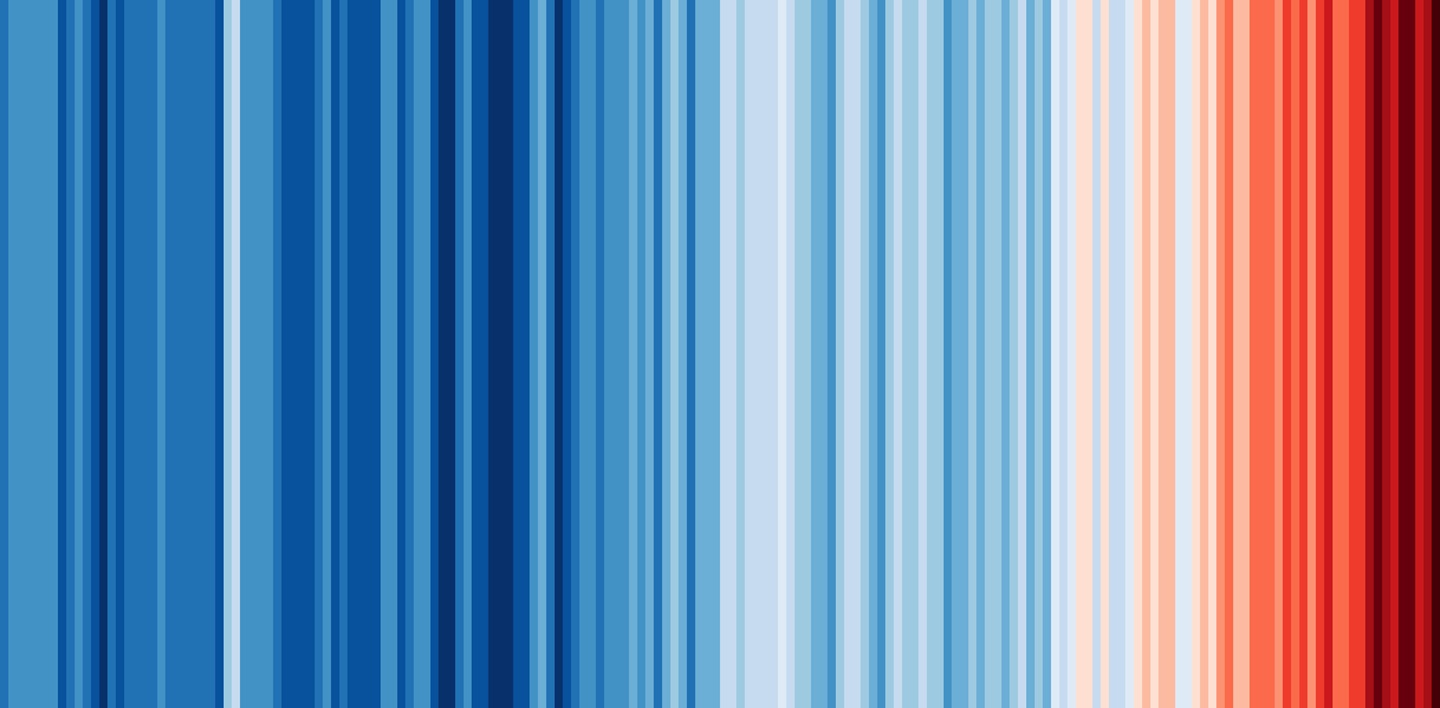

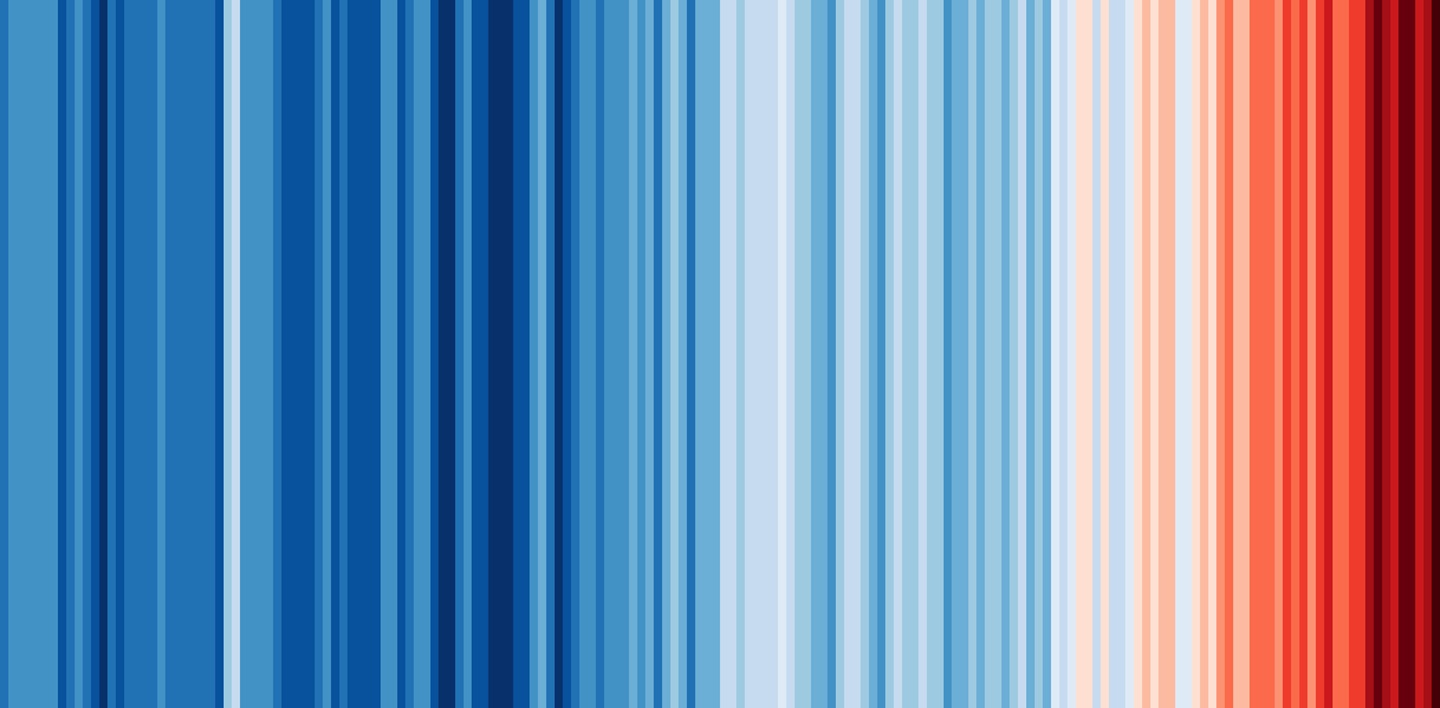

Tenendo insieme evidenze sul clima passato, dati osservazionali raccolti negli ultimi decenni, conoscenze sui processi climatici, simulazioni climatiche regionali e globali, l’AR WG1 mostra con un alto livello di sicurezza che le temperature globali nel 2021 sono cresciute di circa 1,1°C rispetto all’Era preindustriale: la Terra non assisteva a un periodo così caldo da 125.000 anni. La quasi totalità di questo aumento (1,07°C) è dovuta appunto all’attività umana e più nello specifico al rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra, come anidride carbonica (CO2), metano (CH4), ossido di di azoto (N2O) e altre sostanze climalteranti. Per non superare la linea rossa indicata a Parigi, un aumento di 1,5°C al massimo, il mondo dovrebbe raggiungere il picco delle proprie emissioni entro il 2025 e poi iniziare a diminuirle, di circa la metà entro il 2030 (più precisamente del 43% rispetto ai valori del 2019) e portare a zero la somma tra quelle prodotte e quelle assorbite entro il 2050. Le politiche attuali messe in campo dagli Stati nazionali non sono però sufficienti a ridurle e anzi potrebbero portare a un aumento della temperatura globale compreso, al 2100, tra 2,2° e 3,5°C. Nel 2023 la temperatura media del pianeta si è fermata a un passo dalla soglia critica di 1,5°C, mentre da giugno 2023 a giugno 2024 per 12 mesi consecutivi l’ha superata. Questo non significa che gli obiettivi climatici siano saltati, perché non conta la temperatura di un singolo anno, bensì la media di un periodo di più decenni.

Il messaggio più importante che emerge dal rapporto dell’Ipcc è però che ogni decimo di grado conta: qualunque riduzione delle emissioni riusciremo a realizzare è importantissima. Sebbene la probabilità di restare al di sotto di 1,5°C di aumento della temperatura globale è ormai molto ridotta, questo non significa che qualsiasi altro esito sia equivalente. Le barriere coralline, per esempio, sono uno scrigno di biodiversità e la loro probabilità di adattarsi al cambiamento climatico si riduce a zero solo con temperature al di sopra dei 4°C, anche se già con 1,5°C saranno gravemente danneggiate. Lo stesso vale per le società umane, in particolare quelle meno attrezzate ad affrontare una situazione che soprattutto non hanno contribuito a creare. Con 3°C di riscaldamento, più del 50% di piante e insetti in Europa non saranno più in grado di adattarsi. I ghiacciai alpini si stanno già ritirando: siamo all’inizio di un progressivo declino che nella migliore delle ipotesi può essere contenuto per arrivare, a fine secolo, ad avere il 30% dei ghiacciai attuali. Senza una riduzione significativa delle emissioni, sulle Alpi scompariranno quasi del tutto.

I rapporti dell’Ipcc rappresentano la migliore sintesi che abbiamo a disposizione del consenso scientifico sui cambiamenti climatici.

Temperature più alte si traducono in una maggiore energia persistente nel sistema climatico. Le conseguenze sono eventi meteorologici estremi che si verificheranno e che già si stanno verificando, scrive l’Ipcc, con intensità e frequenze maggiori rispetto al passato. Ondate di calore, precipitazioni più forti, ma anche siccità persistente si abbatteranno con maggiore violenza sul Pianeta e i suoi abitanti. Sebbene il cambiamento climatico su scala globale farà aumentare le precipitazioni, in alcune aree queste diminuiranno, come in quella mediterranea, dove la temperatura media è già a 1,5°C, più alta della media globale. Ciò significa che diventerà più arida per meno precipitazioni e meno traspirazione del suolo. Per l’area mediterranea il rapporto AR6 WG2 ha individuato quattro categorie di rischi: più ondate di calore (terrestri e marine), una diminuita capacità di produzione agricola, risorse idriche scarse, e maggiori inondazioni costiere, fluviali e pluviali.

Siccità estrema e piogge estreme possono sembrare fenomeni apparentemente opposti, ma in realtà sono due facce della stessa medaglia, ovvero una maggiore quantità di calore in atmosfera. Questa energia a volte viene rilasciata improvvisamente attraverso nubifragi, che però non vengono assorbiti dal terreno indurito dalla siccità causata dalle alte temperature, come è successo in Emilia Romagna nel maggio del 2023. La disponibilità d’acqua sarà notevolmente ridotta e la produzione dei cereali in Europa, che da questa dipende, rischia di essere compromessa. Aumenterà invece inesorabilmente il livello del mare, che interesserà soprattutto coste sabbiose, basse, con insediamenti e strutture. Secondo Piero Lionello, professore di Fisica dell’atmosfera e oceanografia all’Università del Salento e tra gli autori dell’AR6 WG2, il Nord Adriatico è particolarmente soggetto a queste vulnerabilità e il turismo verrà di conseguenza modellato. Voli e crociere, in una prospettiva di mitigazione, sono settori che verranno fortemente penalizzati.

Tuttavia, le azioni per il clima sono in aumento: gli obiettivi di zero emissioni sono stati adottati da più di 800 città e più di 100 regioni e l’AR6 WG3 individua diverse possibili soluzioni tecnologiche e comportamentali da adottare. Sul fronte energetico, le rinnovabili e in particolare il solare e l’eolico sono quelle che permettono di abbassare più emissioni a costi più contenuti. Serve però un maggiore investimento nelle tecnologie verdi, sostiene Elena Verdolini, scienziata del Cmcc (Centro Euro- Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), docente di Economia politica all’Università di Brescia e tra le autrici dell’AR6 WG3: ci sono abbastanza capitali ma vengono ancora investiti in soluzioni non sostenibili come i sussidi pubblici ai combustibili fossili. Secondo Anna Pirani, climatologa dell’Università di Ca’ Foscari a Venezia, tra le autrici dell’ AR6 WG1 nel 2030 probabilmente raggiungeremo già 1,5°C di riscaldamento globale. Un bambino nato nel 2020 vedrà nel corso della sua vita molti più eventi meteorologici estremi rispetto ai suoi nonni. Un mondo più caldo di 2°C, però, è molto diverso da uno più caldo di 3°C. Agire ora è indispensabile per produrre il cambiamento che serve a un mondo più sostenibile e giusto.

Un estratto da Il clima che vogliamo – ogni decimo di grado conta, a cura della redazione de Il Bo Live.