P rima degli anni Novanta del secolo scorso, la salute riproduttiva delle donne non era considerata un diritto umano fondamentale. Il percorso che ha portato al riconoscimento formale di un simile diritto è stato lungo, accidentato, e certo non può ancora dirsi del tutto concluso. Proprio negli anni Novanta, però, si può individuare una svolta, che ha il suo culmine nella Dichiarazione di Pechino adottata a conclusione della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne. Nel documento si afferma che “il riconoscimento esplicito e la riaffermazione del diritto di tutte le donne al controllo di ogni aspetto della propria salute, in particolare delle loro funzioni riproduttive, è fondamentale per il loro empowerment”. Da allora le questioni legate all’esercizio del diritto all’autodeterminazione, e in particolare dei diritti sessuali e riproduttivi della donna, sono rimaste al centro di discussioni che coinvolgono l’intera società e che si materializzano in posizioni spesso contrastanti, talvolta estreme.

Nel nostro Paese, già prima dell’approvazione della famosa legge n. 194/1978, che in Italia ha reso legittima l’interruzione volontaria di gravidanza, la Corte costituzionale si era espressa su uno dei temi più controversi che animano il dibattito sulle questioni legate alla riproduzione: il difficile bilanciamento tra la salute e i diritti sessuali e riproduttivi della donna e la salute e i diritti dell’embrione e del feto. Con una lungimiranza sorprendente per l’epoca, nel 1975 la Consulta aveva affermato che, in caso di contrasto tra questi due diritti, la salute della donna debba prevalere su quella del feto – del quale pure non si disconosce la posizione giuridica – sostenendo che “non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita, ma anche alla salute propria di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione, che persona deve ancora diventare”. Tale posizione ricalcava quella della famosissima sentenza Roe v. Wade, emessa nel 1973 dalla Corte suprema statunitense, nella quale si affermava per la prima volta la facoltà della donna a procedere all’aborto volontario in base al suo diritto ad autodeterminarsi. I membri della Corte americana giudicarono allora che il diritto alla vita del feto non può prevalere sul diritto all’autodeterminazione della donna incinta: solo quest’ultima, infatti, è riconosciuta come “persona” dalla Costituzione degli Stati Uniti.

Nel dibattito corrente che sorge dal groviglio di diritti della donna e del nascituro, i temi e le istanze che si intrecciano sono molteplici. Tuttavia, sia che si parli per esempio di aborto, di riproduzione medicalmente assistita o di gestazione per altri, è necessario imparare a riconoscere quali sono le radici delle diverse convinzioni e i fondamenti delle argomentazioni portate a favore delle une o delle altre, per far sì che il dibattito sia il più possibile pacifico, informato e fruttuoso. Su questi temi si intersecano diverse discipline – dal diritto all’etica, dalla biologia alla medicina, dalle scienze sociali alla religione – e scienza, politica e ideologia finiscono spesso per confondersi. Può dunque risultare utile provare a dipanare la matassa partendo da un’opportuna distinzione tra le motivazioni scientifiche e le motivazioni sociali, culturali e ideologiche che sono alla base delle diverse posizioni esistenti, spesso presentate senza distinzione, come fossero tutte evidenze scientifiche.

I diritti sessuali e riproduttivi della donna rimangono al centro di discussioni che coinvolgono l’intera società e si materializzano in posizioni spesso contrastanti, talvolta estreme.

È per capire meglio come funzioni questa pratica di “intorbidamento argomentativo” che mi rivolgo all’embriologo e biologo evoluzionista Scott Gilbert, professore emerito di Biologia al Swarthmore College, in Pennsylvania, e all’università di Helsinki. Gilbert si è occupato a lungo di temi quali la biologia e l’ecologia dello sviluppo – non solo con riferimento all’essere umano – e ha affrontato il dibattito sull’inizio della vita in un contesto particolarmente polarizzato, qual è quello della società statunitense. Il suo ultimo lavoro sul tema è un articolo dal titolo “Pseudo-embriologia e il concetto di persona: come la pseudoscienza embriologica contribuisce a plasmare il dibattito sull’aborto in America”, comparso sulla rivista scientifica Natural Sciences a novembre del 2022. Come Gilbert evidenzia nel suo articolo, molti sostenitori di posizioni estreme – per esempio gli antiabortisti che basano le proprie argomentazioni sulla tutela dei diritti del feto – rivendicano con forza la pretesa scientificità delle proprie opinioni. Accade anche in Italia che chi è contrario al riconoscimento della legittimità dell’aborto volontario concentri le proprie argomentazioni sulla necessità di tutelare il diritto alla vita del feto, il quale dovrebbe essere riconosciuto come persona e dunque come titolare di diritti umani fondamentali. Ma quali sono le basi scientifiche che consentono di sostenere che il feto sia “persona umana” fin dal momento del concepimento?

A giudizio di Gilbert, il mito all’origine di questa affermazione consiste nell’idea, di ascendenza cristiana, che il momento della fecondazione e della generazione di un embrione umano corrisponda all’infusione dell’anima, o “animazione” (ensoulment) dello stesso, il che ne farebbe già un essere umano fatto e finito, con tutti i diritti inalienabili che da questa condizione derivano. In un mondo secolarizzato come quello odierno, l’analogo laico del concetto religioso di anima è stato individuato nel DNA, che “ha preso su di sé le funzioni sociali e culturali del concetto di anima. È, nella narrazione del determinismo biologico, l’essenza, il luogo del vero sé”, come affermano Dorothy Nelkin e Susan Lindee in un libro intitolato The DNA Mystique, a cui Gilbert si riferisce a più riprese durante la nostra conversazione.

I miti che costellano, e spesso sostanziano, le posizioni sostenute dalle une e dalle altre fazioni sono molti. Secondo Gilbert, “quando ci si confronta a livello pubblico di ciò che ‘la scienza’ afferma in merito al momento in cui la vita inizia o sulla condizione di persona umana, la discussione non si svolge realmente sul piano scientifico. Al contrario, il dibattito ricade in miti antichi e tenaci, che nulla hanno a che fare con le conclusioni raggiunte dalla moderna biologia dello sviluppo”. Coloro che pretendono di dare forza alle proprie argomentazioni basandosi sulla scienza condividono un’interessante posizione epistemologica: ritengono cioè che la Scienza – quella con la “S” maiuscola, alla quale pensano di riferirsi – produca fatti indubitabili, verità certe. Manca in questa prospettiva un’adeguata considerazione della processualità, della provvisorietà e dell’incertezza che sono intrinseche all’attività di ricerca scientifica. Questa visione della scienza modifica anche il modo in cui le conclusioni che essa raggiunge – mai definitive, ma sempre passibili di falsificazione e miglioramento – vengono percepite dalla società, e quale ruolo si affida a tali conclusioni nel plasmare le nostre convinzioni e i nostri valori.

Il dibattito sullo status dell’embrione ricade in miti antichi e tenaci, che nulla hanno a che fare con le conclusioni raggiunte dalla moderna biologia dello sviluppo.

Vi sono, infatti, due concezioni alternative del ruolo che la scienza dovrebbe ricoprire nella società. Da una parte vi è chi ritiene che il compito della ricerca scientifica sia meramente descrittivo, e come ribadisce Gilbert stesso, “la scienza ‘descrittiva’ è caratterizzata da esperimenti e osservazioni: se ripeti esattamente allo stesso modo l’esperimento che ho condotto io, vedrai esattamente quel che io ho visto. Questa visione presuppone che la scienza sia neutrale, e che il mondo dei fatti e quello dei valori siano mantenuti separati. Ma nelle scienze biologiche, questo ideale è difficile da mettere in pratica”. Dall’altra parte vi è chi crede che l’impresa scientifica debba rispondere a una vocazione normativa: le scoperte scientifiche dovrebbero, secondo questa visione, modificare il modo in cui comprendiamo la realtà, e determinare di conseguenza anche il nostro agire. “Il filosofo e teologo Abraham Joshua Heschel sosteneva che formulare una teoria sulle stelle non influisce sull’identità delle stelle, ma qualunque teoria sugli esseri umani si infiltra nella nostra coscienza e modifica la visione che abbiamo di noi stessi – se ci consideriamo scimmie assassine o l’esempio più perfetto di società cooperativa è importante per determinare quali comportamenti consideriamo ‘normali’. In una visione normativa della scienza, dunque, fatti e valori sono sempre mescolati, e il compito ‘sociale’ della scienza dovrebbe essere quello di migliorare la condizione umana e la nostra comprensione del mondo”.

Secondo Gilbert, questa visione normativa della scienza è antichissima: “bisogna partire dai commentari biblici sulla storia di Noè. Come biologo evoluzionista, ero convinto che la storia di Noè fosse la più stupida della Bibbia, ma leggendo questi commenti mi sono dovuto ricredere. Uno dei problemi affrontati è per quale motivo Noè sia considerato un uomo giusto. Dopotutto, il Signore gli disse che avrebbe sterminato tutti gli animali, tranne poche eccezioni, e tutta la stirpe umana, tranne la famiglia di Noè, e Noè disse ‘va bene’. Cosa farebbe di lui un uomo giusto? Alcuni rabbini hanno concluso che Noè dovette studiare e imparare a conoscere le abitudini alimentari di tutti gli animali del pianeta per poterli ospitare nell’arca per tutto il tempo che il Signore avesse ritenuto opportuno. Questo fa di Noè il primo scienziato, e il primo custode di animali”.

Proprio da questa vicenda biblica nasce il precetto “impara quel che è vero per fare quel che è giusto”, d’ispirazione per molti filosofi della scienza in età moderna. “Nel XIX secolo Thomas Huxley, il grande agnostico, riprese questa massima, che era, secondo l’evoluzionista, la summa di ogni dovere umano. E anche oggi che abbiamo a disposizione una mole incredibile di conoscenze, in molti esprimono posizioni simili. Il filosofo della biologia Hans Jonas sosteneva che l’ontologia, in quanto fondamento dell’etica, è il principio originario della filosofia. La biologia moderna sta creando una nuova ontologia, un nuovo modo di vedere l’universo: abbiamo dunque bisogno anche di una nuova etica. Devo però ammettere, d’altra parte, che basare gli imperativi morali sulla scienza è pericoloso”. In un certo senso, dunque, la scienza è normativa nella misura in cui modifica il modo in cui concepiamo la realtà, e così facendo plasma il nostro modo di stare al mondo, le nostre convinzioni, i nostri comportamenti. Ma come precisa Gilbert, “la relazione tra scienza e società è sempre biunivoca. Spesso le teorie scientifiche riflettono direttamente l’ambiente sociale nel quale vengono formulate. Al tempo stesso, la scienza può indirizzare la società verso specifici temi di dibattito in base alla propria visione del mondo”.

Uno dei miti della pseudo-embriologia è che il momento della fecondazione e della generazione di un embrione umano corrisponda all’infusione dell’anima.

Un esempio della reciproca influenza tra scienza e società è il passaggio dalla biologia evoluzionistica classica, darwinista e competitiva, al paradigma contemporaneo che tende a enfatizzare la dimensione cooperativa delle entità naturali. “Ogni individuo è composto da cellule zigotiche e da altri microrganismi, ognuno dei quali ha una vita propria ma coopera per il sostentamento dell’insieme”, spiega Gilbert. “Una delle cose che la biologia odierna suggerisce è che non siamo individui, ma squadre. Se trasliamo questa visione ad un livello più ampio, possiamo ipotizzare che la selezione naturale ‘favorisca’ i gruppi cooperativi: questo schiude un punto di vista nuovo sul mondo naturale. E se proviamo a ipotizzare come questo possa riflettersi sulla nostra società, abbandonando l’idea secondo cui ogni organismo sia sempre in competizione con tutti gli altri, scopriamo che ognuno di noi diviene quel che è non a scapito di, ma letteralmente con l’altro”.

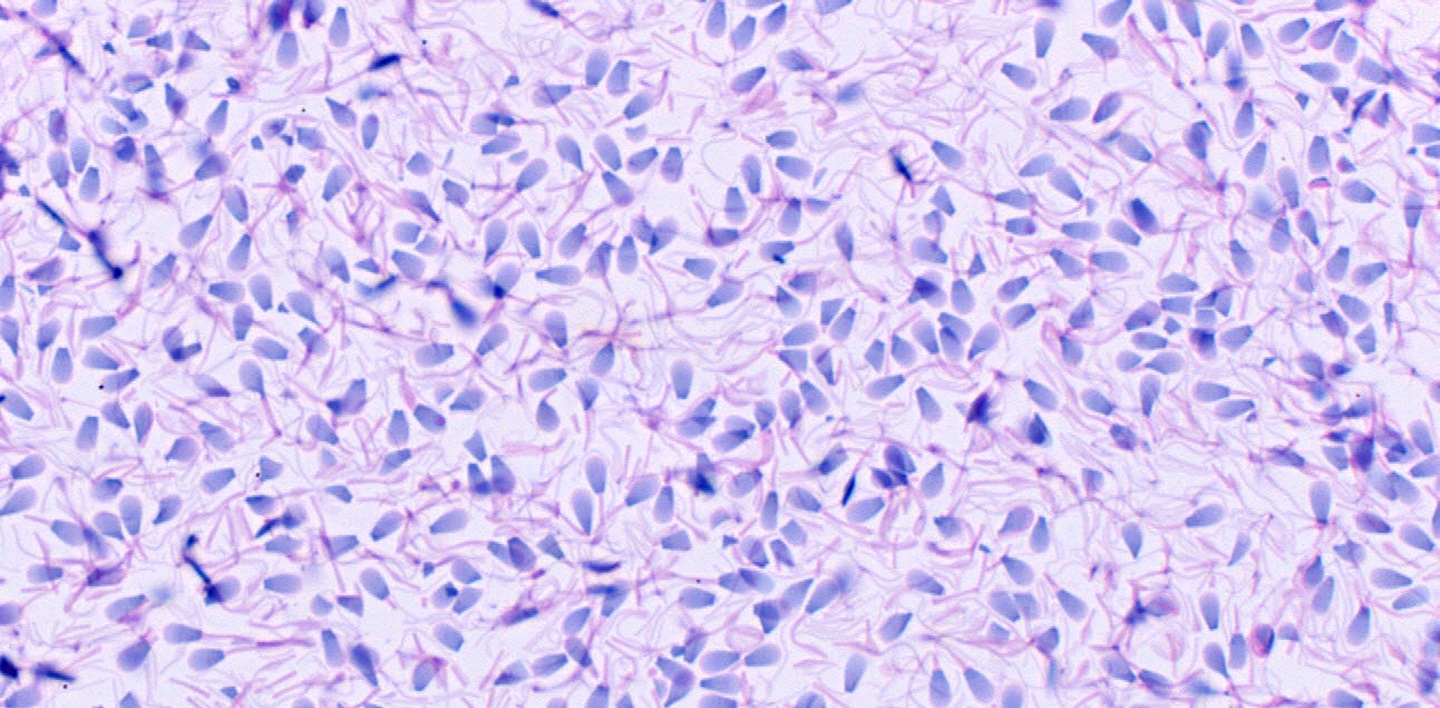

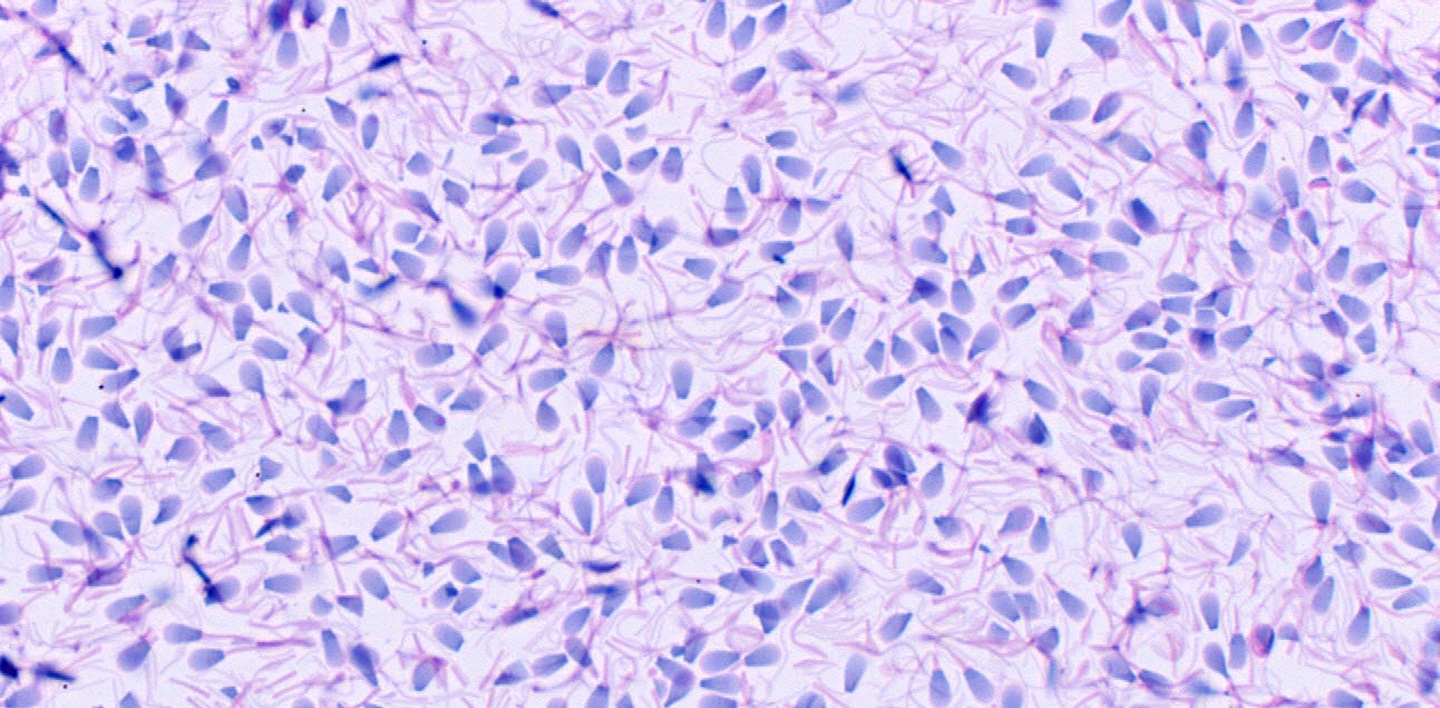

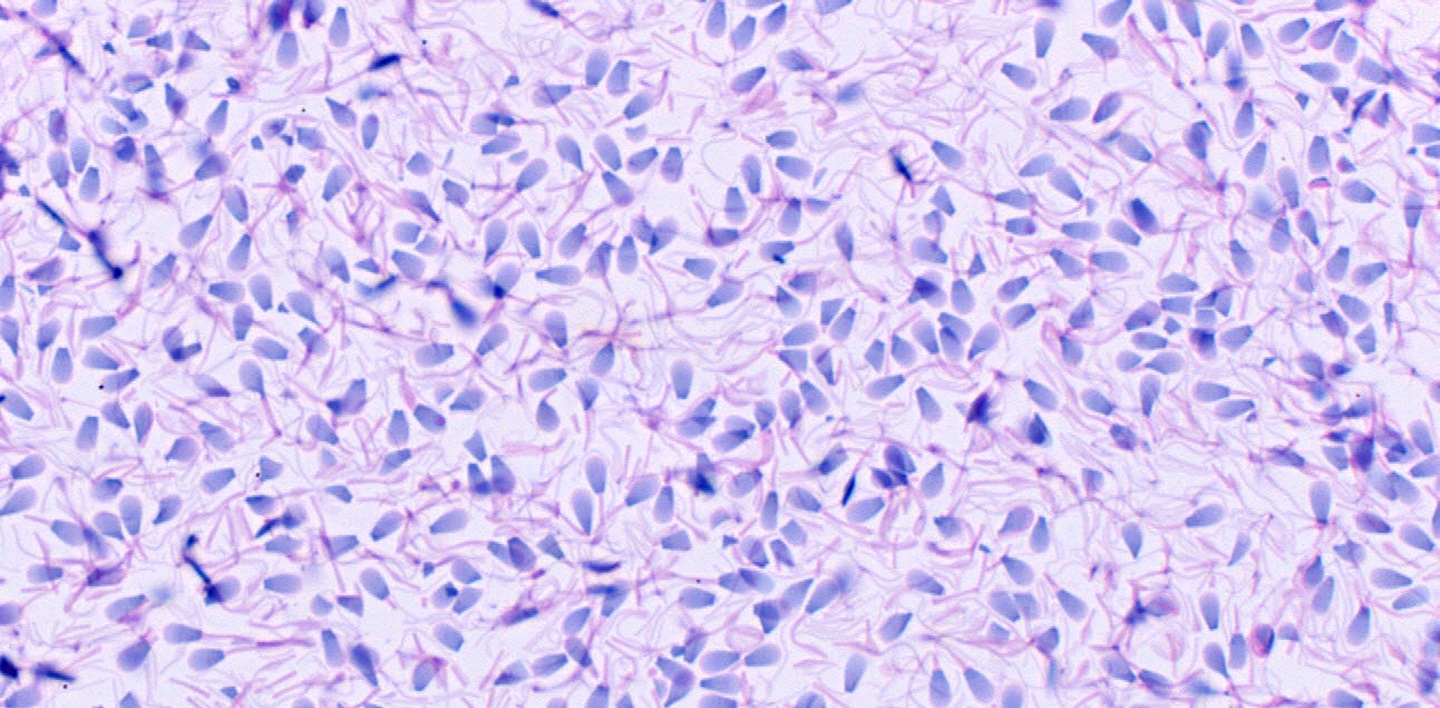

Enfatizzare una visione cooperativa piuttosto che competitiva della natura cambia in modo sostanziale come vediamo il mondo, e può cambiare anche le nostre convinzioni. Il caso dei diritti riproduttivi è esemplare: la maggior parte dei “miti scientifici” che entrano nel dibattito è accomunata da una visione fortemente individualistica dei soggetti coinvolti. Ma cosa accadrebbe se si riconsiderasse l’intero processo di gestazione alla luce delle più recenti conoscenze accumulate dalla biologia e dall’ecologia dello sviluppo, e se si includessero fenomeni quali la plasticità dello sviluppo e la simbiosi? Essere sensibili ai processi biologici e non che si realizzano grazie alla cooperazione tra i vari “attori” coinvolti nella riproduzione ci schiude nuovi orizzonti: restituisce ad esempio una narrazione del processo di concepimento di un embrione umano ben diversa da quella più diffusa. “Tra i miti più comuni vi è quello secondo cui la fecondazione sarebbe una gara tutta al maschile, nella quale il corpo femminile svolgerebbe un ruolo meramente passivo: l’ovidotto e l’utero sarebbero solo la ‘pista da corsa’ dove si tiene la gara tra spermatozoi. Questi, d’altro canto, sono l’equivalente dell’eroe classico, il cui obiettivo è conquistare l’ovulo femminile – anch’esso soltanto passivo”, spiega Gilbert.

“Ma oggi sappiamo che questa narrazione è sbagliata: perché la fecondazione avvenga, lo spermatozoo deve essere trattenuto – attivamente, s’intende – all’interno delle tube di Falloppio, dove le cellule dell’ovidotto femminile modificano la sua membrana cellulare in modo tale da renderlo capace di fecondare l’ovulo”. Si tratta di un processo chiamato capacitazione spermatica, ed è noto in realtà dal 1952: “una volta raggiunto l’ovulo da fecondare, lo spermatozoo non lo penetra, non trapassa la sua membrana protettiva. Al contrario, le due cellule si pongono in posizione parallela e, a poco a poco, l’ovulo avvolge lo spermatozoo, le membrane si fondono e le due cellule diventano una sola. Non è un storia militare, una storia di antagonismo; è una storia di fusione – una storia molto diversa. Chi sa cosa potrebbe accadere se la nostra biologia si concentrasse sulle interazioni reciprocamente feconde, sul fatto che cellule come gli spermatozoi hanno bisogno di altre cellule per completare il proprio sviluppo. Pensare alla fecondazione come a uno sforzo cooperativo richiede un sistema di pensiero diverso, che si distacchi dal nostro indottrinamento sulla centralità della competizione in ogni aspetto della vita”.

Tra i miti più comuni vi è quello secondo cui la fecondazione sarebbe una gara tutta al maschile, nella quale il corpo femminile svolgerebbe un ruolo meramente passivo.

Le potenzialità di questo nuovo sguardo sono tutt’altro che trascurabili, soprattutto per le questioni che circondano la maternità e lo status del feto. L’approccio competitivo e patriarcale che dipinge il processo di fecondazione come una sfida tra spermatozoi per vincere l’ambìto premio porta a vedere come passivi non solo gli organi riproduttivi della donna, ma la donna stessa. Questa visione si riflette in modo cristallino anche nella terminologia utilizzata per affrontare alcune questioni: “utero in affitto” e “maternità surrogata”, ad esempio, sono locuzioni che presentano la donna come mero contenitore della gravidanza, negandole individualità e agentività. Inoltre, questa prospettiva ignora il fatto – scientificamente dimostrato – che, durante i nove mesi di gestazione, il feto non è un individuo a sé, ma un tutt’uno con il corpo della madre, con il quale intraprende un rapporto simbiotico, e del quale contribuisce a modificare in modo sostanziale la fisiologia, l’anatomia, il sistema immunitario. Sulla scorta di questa visione organica, si è addirittura proposto di intendere madre e feto come un unico individuo, definito gravida.

Tornando a quel che le scienze della vita possono insegnarci – non tanto a livello normativo, quanto al livello più immediato della descrizione di come funziona il mondo – scopriamo che l’equazione tra “naturale” e “giusto” non è mai valida, e tanto meno lo è quando si parla di sessualità. In natura, infatti, possiamo ritrovare tutti i comportamenti che, quando compaiono negli umani, spesso consideriamo stranezze o perversioni. In natura esiste anche l’infanticidio: secondo questa equazione, dunque, dovremmo considerarlo moralmente ammissibile? Il punto sottolineato a più riprese anche da Gilbert nel suo articolo è che le indicazioni morali alle quali ci atteniamo non hanno radici nel mondo naturale, ma sono esclusivamente prodotti sociali e culturali. Ciò è vero anche per lo statuto di “persona umana” (personhood), così centrale nel dibattito sull’aborto: spesso siamo portati a credere che il limite temporale oltre il quale la legislazione considera illecito l’aborto si basi su chiare evidenze scientifiche che dimostrano che, dopo una certa fase dello sviluppo embrionale o fetale, quell’umano in divenire possa essere considerato una persona.

Le indicazioni morali alle quali ci atteniamo non hanno radici nel mondo naturale, ma sono esclusivamente prodotti sociali e culturali.

Ma come provato dalla grande variabilità di questo limite nelle diverse legislazioni nazionali, la scienza non ha una risposta definitiva. Al contrario, lo stesso Gilbert nel suo articolo assicura che “se c’è una cosa che posso dire con assoluta certezza, è questa: non esiste alcun consenso tra i biologi su quando inizi una vita umana indipendente”. Su questo tema, infatti, le opinioni sono variegate: c’è chi propende per riconoscere una vita umana indipendente nell’embrione appena fecondato, chi nell’embrione dopo l’evento di gastrulazione – quando esso acquista una primitiva individualità poiché perde la capacità di dividersi, ad esempio per formare due embrioni gemelli, e inizia il processo di differenziazione cellulare, a partire dal 14° giorno –, chi nell’embrione che ha sviluppato un sistema cerebrale funzionante tra le 24 e le 28 settimane di gestazione. Vi è poi chi ritiene che il feto divenga “persona” solo quando è in grado di sopravvivere autonomamente al di fuori dell’utero, quindi poco prima del parto. Gran parte degli scienziati, infine, ritiene che la domanda sia semplicemente mal posta: la definizione di cosa (o chi) sia da considerare “persona” non è una domanda scientifica, e la risposta non può essere biologica, ma soltanto sociale.

Arricchire il dibattito pubblico su questi temi con le più recenti conoscenze scientifiche sarebbe fruttuoso, questo è fuor di dubbio. Ma come sostiene Gilbert nel suo articolo sui miti della pseudo-embriologia, non si tratta di un compito facile, poiché “le storie semplici, con una struttura esplicativa coerente e che sono rese interessanti dagli elementi emotivi inclusi nella narrazione, sono quelle che si ricordano più facilmente e che saranno ripetute più spesso”. Per non rifuggire la complessità dobbiamo prima imparare a maneggiarla, e per fare ciò occorre ripensare il modo in cui insegniamo la scienza: “se insegnassimo la scienza come si insegna a suonare il pianoforte, o come si insegna un mestiere, vedremmo molto più facilmente le sue ambiguità e la sua provvisorietà, e impareremmo ad apprezzarla come un atto creativo. La scienza più interessante non è quella dei fatti conosciuti, ma quella che si spinge ai confini dell’ignoto: forse non possiede la verità, ma mira ad ottenerla. E nel frattempo può indicarci quel che di sicuro vero non è”.