“L a rabbia studentesca esplode all’università di Roma”, titola in prima pagina il quotidiano La Repubblica. È sabato 19 febbraio 1977. L’articolo è firmato da un giornalista di nome Carlo Rivolta. Morirà qualche anno più tardi, durante una crisi d’astinenza da eroina, precipitando dalla finestra della casa dove aveva vissuto l’ultima parte della sua vita.

Nel 1977 La Repubblica, il nuovo foglio della borghesia laica e progressista fondato da Eugenio Scalfari, destinato a diventare un feticcio del ceto medio riflessivo, è un giornale ancora in erba. Il primo numero è uscito nel gennaio 1976. Su Repubblica scrivono Natalia Aspesi, Giorgio Bocca e Miriam Mafai. Rivolta è un cronista di 27 anni, arrivato a Repubblica da Paese Sera. È amato e stimato dal fondatore Eugenio Scalfari. A differenza dei colleghi, porta i capelli lunghi e l’orecchino. Tra Scalfari e Rivolta pare esista un rapporto pressoché filiale. Rivolta sarà il cronista mandato da Repubblica in via Fani, sul luogo del sequestro dell’onorevole Aldo Moro.

“Alle otto del mattino, sotto un cielo plumbeo e le prime gocce di pioggia, gli schieramenti nell’Università erano già formati, anche se la tensione era ancora minima”, scrive Rivolta nell’attacco al pezzo del 12 febbraio ‘77. È il giorno della cacciata dall’università del segretario della CGIL Luciano Lama. Rivolta inquadra tutte le diverse figure che animano la scena: gli indiani metropolitani, i giovani della FGCI, i militanti del servizio d’ordine del PCI, i collettivi, quelli del FUORI, gli autonomi, etc. È una vera e propria mappa del ’77. Prosegue: “Un gruppo cantava sull’aria di Guantanamera: Fatte ‘na pera, Luciano fatte ‘na pera. Una pera, nel gergo freak, è una endovena di eroina. I militanti del Pci erano a questo punto non più perplessi, ma dichiaratamente ostili”. Il riferimento al vernacolare “’na pera”, con cui Rivolta introduce il lettore all’alfabeto e all’immaginario ironico e nichilista del ’77, suona come una “voce del sen fuggita” o forse una strizzata d’occhio che Rivolta indirizza a sé stesso. Sempre che all’epoca fosse già in confidenza con l’eroina. In caso contrario, si pone la domanda su come quel “Fatte ‘na pera” avrà potuto riecheggiare (seduttivamente?) nelle fantasie dell’uomo e del giornalista, forse dando principio a una relazione, per quanto ancora platonica.

Il riferimento al vernacolare ‘na pera’, con cui Rivolta introduce il lettore all’immaginario ironico e nichilista del ’77, suona come una strizzata d’occhio che Rivolta indirizza a sé stesso.

Carlo Rivolta è il cronista che per Repubblica segue le vicende del ‘77, avendo conquistato non solo un certo grado di internità al movimento, cosa che gli consente di fare al meglio il proprio lavoro, ma avendo col movimento, e le sue voci, un rapporto di scambio e intimità, condividendone la cultura, l’antropologia, essendone di fatto un pezzo. Negli anni Zero e Dieci del nuovo millennio l’opinione pubblica si è abituata a un panorama del giornalismo dominato da editorialisti arguti e sarcastici, rassegnati a litigare in tv o su Twitter, istruiti dalla grammatica dei nuovi mezzi a esprimersi per aforismi e freddure, con artificialità e posture tipicamente upper class. Si nutrono delle tossine che inquinano lo spazio senza mistero di Twitter e al tempo stesso di quello spazio alimentano la nocività. La storia di Carlo Rivolta colpisce e affascina, invece, perché ci porta a conoscenza di un profilo di giornalista inusuale, dove la fragilità dell’individuo prevale sull’ambizione rampante del professionista e il ruolo di cronista distaccato soccombe, soprattutto dopo l’uccisione di Moro, di fronte alla forza della spirale che inghiotte una generazione. Carlo Rivolta fu un romantico, perfino, e un maledetto, se vogliamo. Con le dovute e non poche differenze, tragico e inconsueto fu anche il percorso di un altro giornalista, inviato de L’Espresso e redattore capo del Tg3 negli anni Novanta, di cui si parlerà più avanti in questo articolo.

Carlo Rivolta è il cronista che segue le vicende del ‘77, avendo col movimento un rapporto di scambio e intimità, condividendone la cultura, l’antropologia.

A Rivolta era stato dedicato un libro, scritto a quattro mani da Tommaso De Lorenzis e Mauro Favale, L’aspra stagione, uscito nel 2012 per Einaudi Stile Libero e ora ripubblicato da La Nave di Teseo. A parecchi anni di distanza dai fatti, De Lorenzis e Favale avevano avuto il merito di restituire la memoria di una figura piuttosto dimenticata, inscritta nelle origini di un quotidiano, Repubblica, a suo modo speciale e leggendario, poco prima che uscisse definitivamente dall’orbita che lo aveva partorito. Attraverso lo specchio di Rivolta, il libro di De Lorenzis e Favale finiva per tracciare una storia del brodo primordiale da cui era nata la creazione di Scalfari, laica, liberale, progressista, ovvero azionista, che in quegli anni non ebbe timore, proprio grazie a Rivolta e al suo rapporto con Scalfari, di conoscere e frequentare il movimento del ’77. Senza ostilità o paternalismi. Se un’apertura di sguardo e un’attenzione verso i movimenti hanno fatto parte del corredo genetico di Repubblica, almeno fino alle cronache del G8 di Genova, lo si deve, forse, anche all’impronta lasciato da Rivolta sul giornale.

In queste settimane è invece un documentario di Marco Turco, La generazione perduta (Nastro d’argento 2023 per i documentari, scritto insieme al Wu Ming Giovanni Cattabriga e a Vania Del Borgo), che a sua volta ha il pregio di tornare sulla biografia di Rivolta, servendosi di un ricco repertorio (tra cui gli stralci di un’intervista all’attrice Lilli Carati) e di un prezioso archivio inedito di foto e filmati in Super 8. Rivolta è di fronte allo spettatore, in carne e ossa, con l’anello all’orecchio, i capelli fino alle spalle, a volte abbigliato in panni freak, con gilet e collanina indiana al collo, altre volte in più consone giacca e cravatta, altre ancora è “tenero e giocoso” con i due figli della compagna, poi preciso e professionale nelle immagini in cui descrive la dinamica di un tafferuglio scoppiato di fronte al Senato. Di lui parlano, tra gli altri, l’ex compagna Emanuela Forti e il giornalista Enrico Deaglio. Deaglio, in quegli anni direttore del quotidiano Lotta Continua, aveva accolto Rivolta, dopo che Rivolta era prematuramente uscito da Repubblica.

La posizione sull’ostaggio Aldo Moro, contraria alla linea della fermezza sostenuta da Scalfari e dal resto di Repubblica, aveva determinato la progressiva solitudine di Rivolta e il raffreddamento dei suoi rapporti con il padre-direttore. Non era amato dal PCI, ma neppure dagli Autonomi. Quando scriverà dei conflitti interni alle Brigate Rosse, finirà in una lista di proscrizione firmata dalle stesse BR. Rivolta decise allora di procurarsi una pistola. Prima di congedarsi da Repubblica, indagò il dilagare dell’eroina nelle piazze italiane, visitando i centri per la somministrazione del metadone, parlando con i tossici, frequentandoli, e, di nuovo, familiarizzando il lettore con il lessico della strada. Illustrò l’uso del gergale “sbattersi”, con il quale s’intendeva la cruda e precaria attività del tossicodipendente, condannato ogni giorno a mettersi in cerca di ventimila lire e di una dose. Visto il rapporto di Rivolta con la sostanza, iniziato col “tirello” del sabato per poi arrivare al buco, viene da chiedersi quanto potesse risultare lancinante e schizofrenico scrivere di eroina, magari dettando i pezzi a voce al dimafono.

Visto il rapporto di Rivolta con la sostanza, iniziato col ‘tirello’ del sabato per poi arrivare al buco, viene da chiedersi quanto potesse risultare lancinante e schizofrenico scrivere di eroina, magari dettando i pezzi a voce al dimafono.

Nel reportage Una gita a Fasano, pubblicato su Lotta Continua, Rivolta narra dell’avventura di un ragazzo e una ragazza che si aggirano in cerca di eroina, in un paesino delle Puglie “tutto bianco”. In questo caso lo sdoppiamento non potrebbe essere più radicale: è proprio di sé e della sua ragazza di allora che Rivolta sta parlando, in modo dissimulato.

Quel gesto, quella manica tirata su, ci hanno fatto rischiare di brutto. Dopo neanche tre minuti è piombata in piazza la “madama”. Siamo scappati, noi in macchina, lui in motorino. L’ho incontrato più tardi. Aveva portato qualche busta. Eroina di primissima qualità. La strada del ritorno è stata leggera e aerea. Sembrava finalmente di aver preso pace. E invece, come sempre, ci ha tradito l’ingordigia: il giorno dopo eravamo di nuovo a Fasano […] il grande gioco della città sono i traffici illegali. L’eroina per esempio è così pura perché arriva al largo di Brindisi, dove la raccolgono le motovedette dei contrabbandieri. È il secondo scalo: quello che il mercato palermitano non è riuscito ad assorbire arriva tutto qui, con le navi. Dietro c’è il solito giro di miliardi. Poi ci sono i rapinatori, la prostituzione e così via. Tutto è guardato con indifferenza da polizia, carabinieri e finanza.

Per Giancesare Flesca la dipendenza dalla cocaina si era rivelata un guaio. Erano venute meno l’energia e la fantasia necessarie alla scrittura di un articolo o di un reportage. Se n’era accorto per la prima volta nell’autunno del 1985, in mezzo alle macerie di Città del Messico, dov’era arrivato nelle ore successive a un terremoto. Anziché correre su e giù per cercare i poveri cristi con la casa distrutta dal sisma, aveva preferito una soluzione pigra: intervistare un gruppetto di notabili e intellettuali. Questa indolenza, e assenza di fiato e immaginazione, apparve a Flesca come la prova che senza la cocaina non aveva più lo slancio e la brillantezza di un tempo.

Nato a Reggio Calabria nel 1945 e scomparso a Roma nel 2019, la lunga e splendente carriera di Flesca fu tutta giocata all’interno di riviste e quotidiani della sinistra. Per il settimanale del PCI Vie Nuove segue il colpo di stato dei colonnelli in Grecia, nel 1967. Scrive per L’Astrolabio e collabora con Problemi del socialismo. Nel 1968 comincia a scrivere per Paese Sera (come Carlo Rivolta). Nel 1974 entra a L’Espresso, diventandone nel 1985 l’inviato da New York. A partire dal 1991 sarà redattore capo del TG3 guidato dal comunista Sandro Curzi, già vicedirettore di Paese sera. Flesca andava spesso in video di notte, in coda all’ultima edizione del telegiornale, dove si occupava dello sfoglio della stampa estera. Il BLOB di Enrico Ghezzi e Marco Giusti si divertiva a montare dei grotteschi ingrandimenti del primo piano di Flesca, fino a spappolarne la fisionomia, trasformando il volto in una sorta di caricatura e di incidentale prodotto di videoarte.

Il profilo di Flesca è molto diverso da quello di Rivolta. Se Rivolta fu una figura contigua alla sinistra di movimento e solidale con le derive e gli errori della sua generazione, di Flesca si possono arguire parentele con gli ambienti della sinistra comunista borghese o con i profili raccontati nel film La terrazza di Ettore Scola. Se Rivolta, di corporatura sottile e con chioma lunga e spesso dalla lucentezza tipica del capello un po’ unto e grasso, è un prototipo del giovane contestatore settantasettino, Flesca, invece, nelle poche immagini fruibili in rete, è sempre in giacca e cravatta, come si conviene allo stereotipo del giornalista. L’uno consumava eroina, lo stupefacente che intossicò e distrusse il movimento, l’altro cocaina, sostanza che un tempo era giudicata più di destra che di sinistra, più volta all’efficienza e alla performance che alla sonnolenza da paradisi artificiali. La parabola del primo, inoltre, fu estremamente breve, mentre Flesca riuscì a sopravvivere a sé stesso.

Flesca raccontò la sua devastante dipendenza da cocaina (fino a sei, sette grammi al giorno), deflagrata all’epoca del suo lavoro d’inviato a New York.

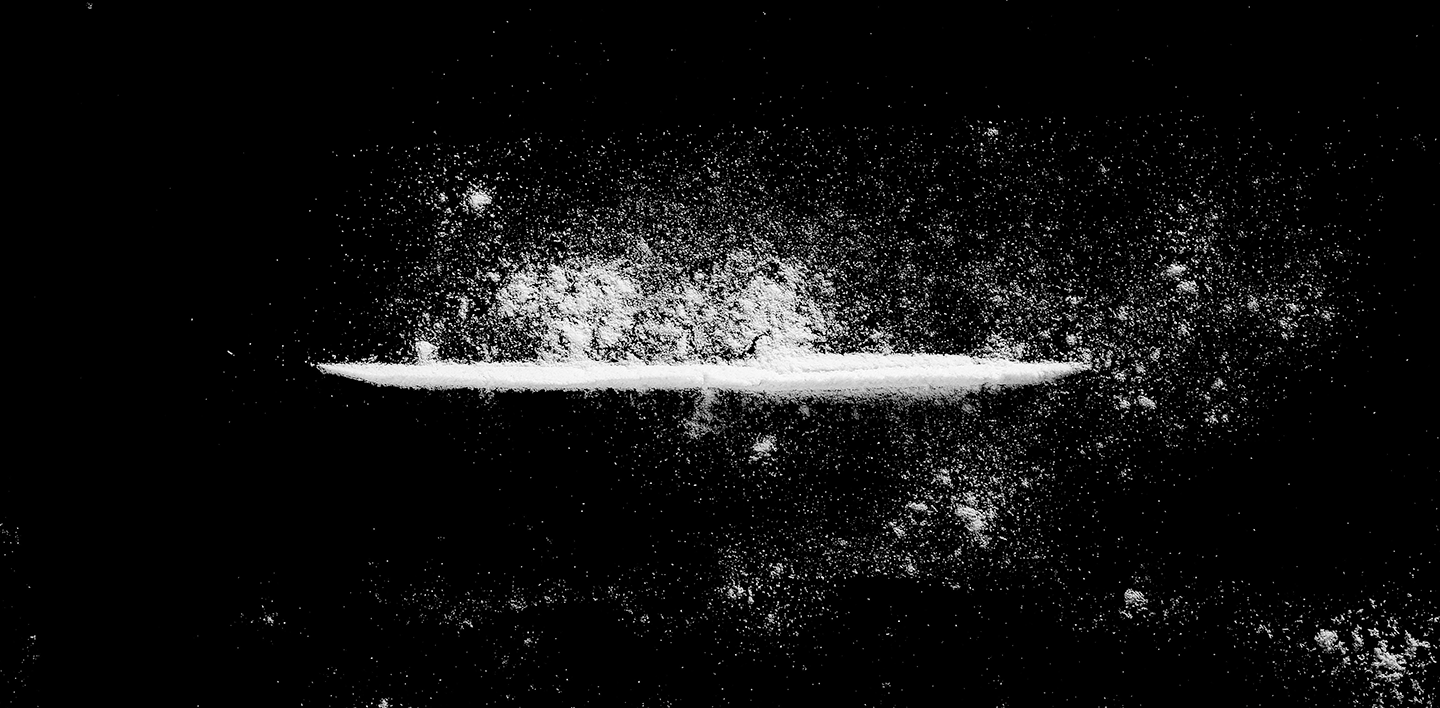

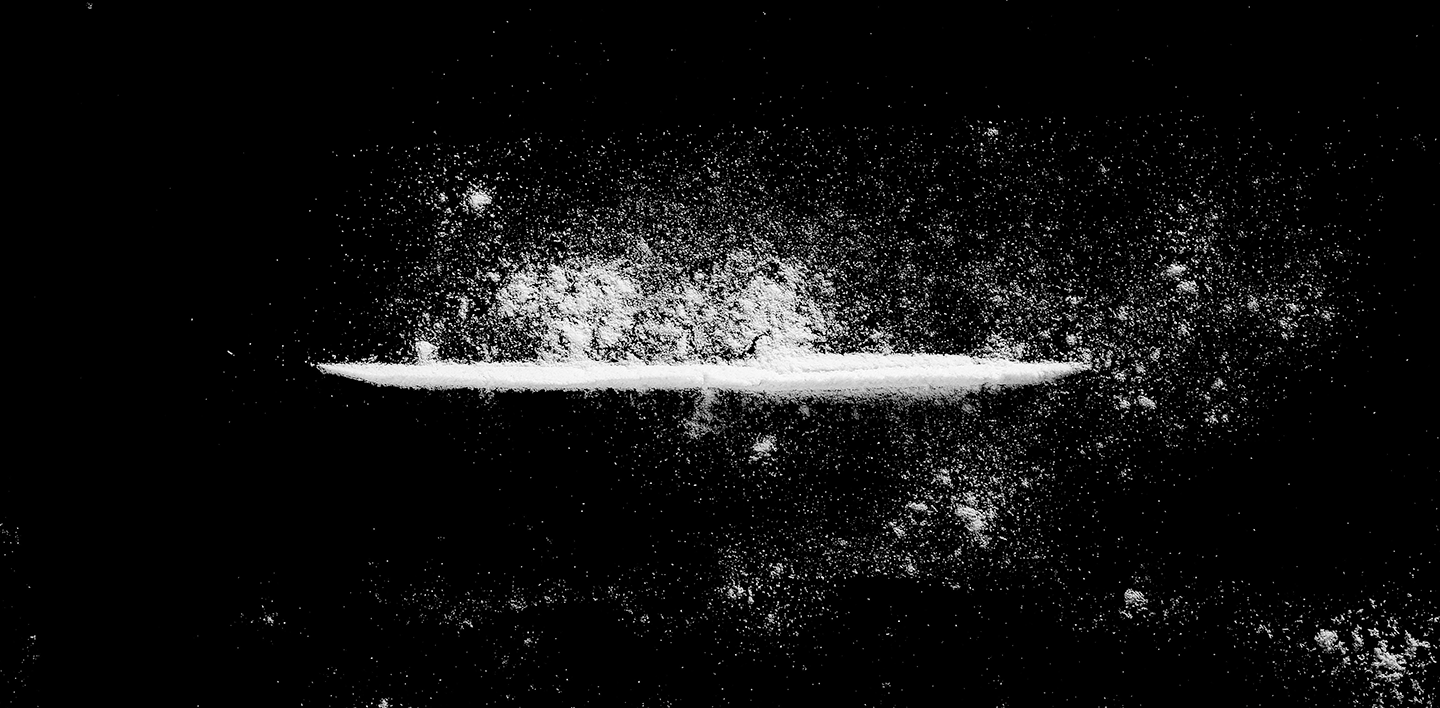

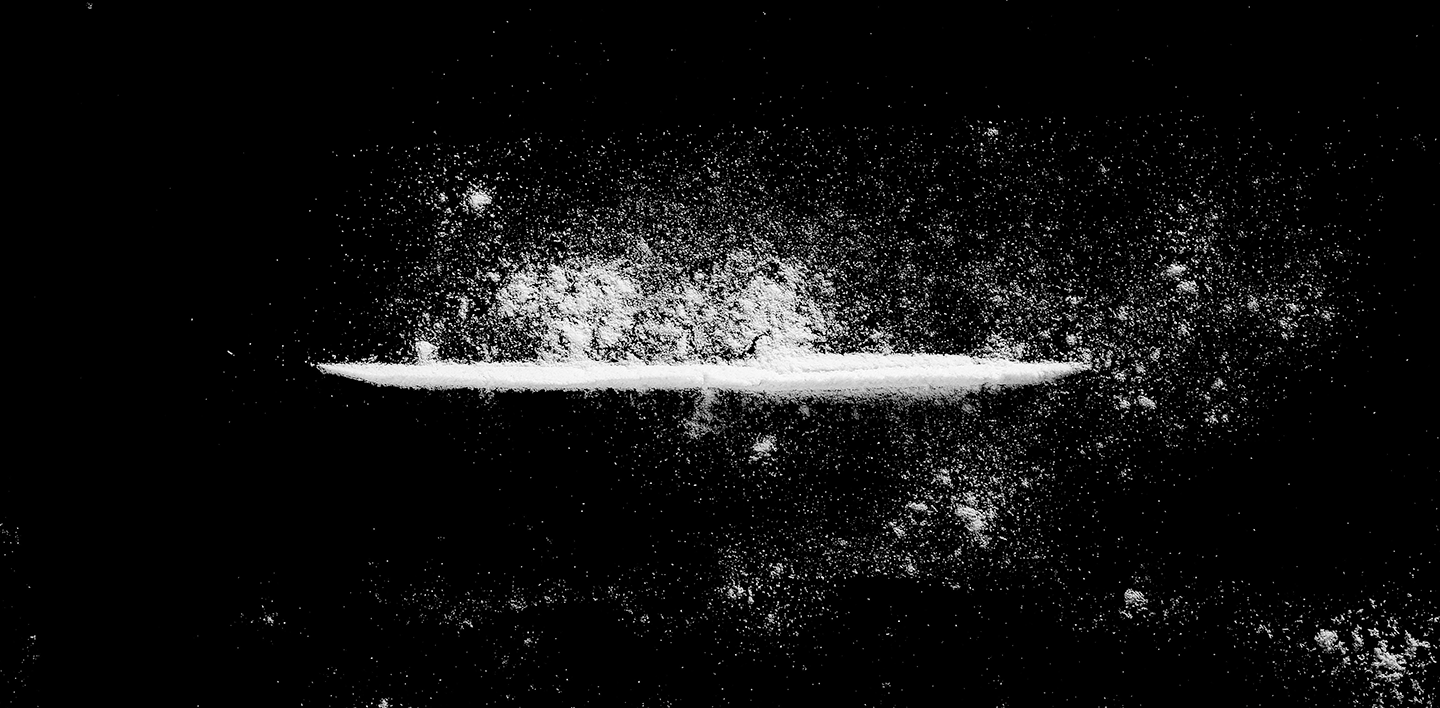

Nel 1988 Flesca pubblicò Polvere. Una storia di cocaina, un memoir eccezionale, sorprendente, uscito per Sperling & Kupfer e corredato di una cover sfacciatamente sensazionalistica: la scritta Polvere è costituita da tante scaglie e granellini bianchi, ordinatamente disposti a formare dei caratteri alfabetici, mentre sul margine inferiore del frontespizio balena la sagoma di una lametta. Polvere vendette circa novantamila copie e venne tradotto in dodici paesi. In un dialogo serrato con Valerio Riva – giornalista, critico ed ex collaboratore di Giangiacomo Feltrinelli – Flesca raccontò la sua devastante dipendenza da cocaina (fino a sei, sette grammi al giorno, che a lungo andare gli causarono la perforazione del naso), deflagrata all’epoca del suo lavoro d’inviato a New York.

Il testo arrivò nelle librerie al momento opportuno. La cocaina, infatti, era all’apice della sua fortuna e popolarità, specialmente nel contesto dell’America di Ronald Reagan e della New York degli yuppies. L’ufficio di Flesca, frequentato anche da Gianni Riotta, rispecchiava il dinamismo di una società del lavoro in corso di rapida informatizzazione. Grazie all’interessamento di Flesca, la dotazione tecnologica dell’ufficio venne interamente ripensata. Arrivarono un moderno Telefax e un collegamento alla banca dati Nexis Lexis, che consentì ai corrispondenti di velocizzare e semplificare il lavoro di ricerca e raccolta informazioni. Nel frattempo Flesca affondava nella cocaina. Uno dei suoi fornitori era un colto immigrato lituano, nutrito di ambizioni letterarie, broker di professione e con una seconda vita da spacciatore. Lo scenario urbano, fatto di aspirazioni al successo e decadenza, è da romanzo newyorchese anni Ottanta, ma lo stile discorsivo di Flesca, per fortuna, è estraneo alla tentazione dell’affresco trendy o accattivante.

Nella prima parte del libro Flesca si sofferma sull’analisi degli aspetti criminologici, sugli effetti psicofisici della cocaina e sul “craving”; è generoso nell’autodafé, nella cronaca del fallimento professionale, nel racconto del disagio vissuto accanto alla moglie e ai due figli, nella casa a quattro piani di New York messa a disposizione da L’Espresso (con tanto di domestici). Flesca non nasconde né sbandiera la propria posizione di iperprivilegiato (oltre ai benefits, lo stipendio percepito è cinque o sei volte il salario medio italiano del tempo); è onesto, originale e audace nella sua volontà di confessarsi pubblicamente (ben prima che il trauma diventasse, come accade oggi, l’anima dello storytelling). Flesca ci guida tra le feste negli appartamenti di New York, in un milieu formato da intellettuali epicurei e spericolati. Ci fa da Cicerone nelle pieghe più esoteriche della sostanza.

La ‘cocaina champagne’ viene reperita da Flesca durante un viaggio di lavoro in Bolivia, dove si è recato per un’inchiesta sulla guerra al narcotraffico. Si trova nell’ambigua posizione di chi parla di corda in casa dell’impiccato.

Benché privo di un’affettazione da conoisseur, Flesca distingue tra “cocaina a occhio di pesce” e “cocaina champagne”. La “cocaina champagne” viene reperita da Flesca durante un viaggio di lavoro in Bolivia, dove si è recato per un’inchiesta sulla guerra al narcotraffico. Si trova suo malgrado nell’ambigua posizione di chi parla di corda in casa dell’impiccato. Scrive: “era la cocaina della quale avevo sentito parlare come in una leggenda da altri consumatori: […] la cocaina nobile per così dire, cioè quella che non ti dà il rush, l’effetto bomba tipico della cocaina che consumavo abitualmente negli Stati Uniti. Era invece un effetto leggerissimo, sottilissimo, che dovevi essere capace di amministrare tu, con le tue facoltà cerebrali”.

L’iniziazione di Flesca ebbe luogo a New York, nell’estate del 1976, molti anni prima di trasferirsi in pianta stabile. In quell’occasione era arrivato negli Stati Uniti per approfondire dei documenti legati al caso Lockheed, uno dei più grandi scandali italiani degli anni Settanta. La seconda parte di Polvere è travolgente. È, sovente, pura azione. Accompagnato dalle domande di Riva, Flesca giunge allo show-down e alla confessione della sua catastrofe privata e professionale. La catena di agnizioni finali affacciano il lettore sull’abisso di un vero e proprio viaggio psicanalitico, provocato dalla brutalità di una dipendenza giunta allo stadio terminale. Il climax è nella scena di un’ultima riga stesa sopra una mattonella di graniglia, mentre Flesca viene trascinato di peso in clinica. Flesca perde il lavoro ed è costretto a tornare in Italia, a Roma, con un rimpatrio a dir poco rocambolesco.

Polvere è un libro da riscoprire. Se Flesca avesse vissuto la sua dipendenza dalla cocaina in questi anni, avrebbe avuto di fronte a sé un bivio: tacere e nascondere o usare la propria sciagura per farne uno dei tanti racconti del trauma che circolano nei mercati social-editoriali. Polvere, a tratti, sembra un autodafé concepito per recuperare un rapporto con la propria comunità umana e professionale, ma nel suo farsi e nel suo dire in forma d’intervista è, di fatto, un continuo generatore di qualità letteraria: introspezione, un racconto che si avvantaggia degli strumenti di osservazione del giornalismo, personaggi interessanti, psicodrammi famigliari, azione e avventura che si snodano tra più continenti.

Un frequente effetto “WTF?!?”, come si dice nel gergo di Internet, ovvero di stupore e sorpresa, si ripete a quasi ogni pagina. Un libro da recuperare (su Ebay). Il documentario Una generazione perduta e i due libri Un’aspra stagione e Polvere, ci consegnano la testimonianza di due percorsi anomali. Due giornalisti diversi dagli altri, sfuggiti al recinto della professione, per entrare in una zona oscura e pericolosa.