N egli ultimi mesi sono diventato un frequentatore di canali Telegram tenuti da intellettuali russi interventisti e filoputiniani. Quello che seguo con più attenzione appartiene a Zachar Prilepin, ex attivista rossobruno, già militare in Cecenia e nel Donbass (2014) nonché consulente per il governo di occupazione, conduttore televisivo e soprattutto scrittore molto apprezzato in patria e pubblicato in Italia da Voland. Mi muovo in mezzo a questi personaggi attivissimi nel web (Prilepin ha più di 300mila followers) diviso tra l’interesse per un punto di vista diverso, il sospetto verso la tendenziosità propagandistica di gran parte delle posizioni espresse (sospetto che rivolgo anche ai nostri media), e un franco disgusto verso il patriottismo militarista e messianico che essuda dalle loro arringhe.

In questi cupi ed eccitati pensamenti mi sembra di vedere riflesse le pulsioni che agitavano le coscienze di tanti intellettuali europei negli anni che precedettero il primo conflitto mondiale, quando si discuteva di “cultura” e “civilizzazione” o si esaltava la guerra come “igiene del mondo”. Pochi giorni fa Zachar Prilepin ha pubblicato un breve testo che nella stentata traduzione automatica di Telegram risulta così:

Il mito di un alto tenore di vita in Europa è stato sostenuto per molti anni dai liberali locali solo grazie alla creduloneria dei Russi.

Per decenni alle persone è stato venduto questo: sanno come vivere lì, c’è il santo capitalismo e noi abbiamo un buco nero.

L’unica cosa che non ha mai smesso di stupirmi sono state le major di Mosca, che avrebbero dovuto vedere con i propri occhi le immagini della povertà e dell’abbandono a Roma, Parigi, Barcellona, e almeno confrontare la loro città e le capitali europee. Ma non erano capaci neanche di quello.

Beh, forse la nuova generazione di Russi finalmente si toglierà i paraocchi.

Senza trascurare i problemi d’ingiustizia sociale che esistono qui da noi, il tentativo di Prilepin di negare una disparità tra il tenore di vita occidentale e quello russo ricorda i sovietici che occultavano, per ovvie ragioni, i successi materiali del blocco capitalista. D’altra parte, il fatto che una classe liberal-democratica decadente e benestante si veda presa di mira dai fautori di un nazionalismo tradizionalista e antiliberale mi sembra configurare il principale significato culturale, al di là degli interessi economici e geopolitici, che una grossa parte dell’intellighenzia russofila sta cercando di assegnare a questa terza guerra mondiale per procura a cui assistiamo ormai quotidianamente, e da cui non sembra facile uscire. Mi pare utile provare ad accostare questo punto di vista con quello di alcuni film, molto occidentali, che mi è capitato di vedere in questi giorni dove come epitome, o emblema, del nostro mondo si propone un’umanità deformata dal materialismo del lusso, una raffinata borghesia gaudente e debilitata, egoista e mondana, intelligentissima ma sentimentalmente incapace.

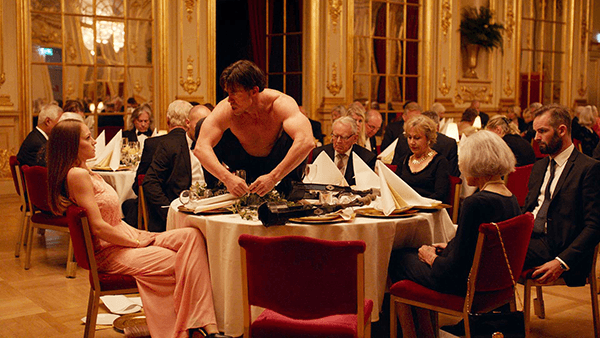

La rappresentazione dell’occidente fatuo, arrogante e dissoluto produce mostri interessanti, bestie che prosperano nei regni liminari della cattiva coscienza da cui escono, di tanto in tanto, per mano di qualche abile evocatore di fantasmi. Chi sa farlo, voglio dire chi sa alleggerirci da questi ingombri psichici, riceve il plauso. La performance di un uomo-scimmia in un ristorante di lusso è valsa la palma d’oro a Ruben Östlund, e dio solo sa, per i rappresentati di una civiltà che darebbe l’addio anche domani al proprio orizzonte biologico, quanto continui a essere imbarazzante la nostra vicinanza genetica ai primati.

Parlo di Östlund in quanto massimo esponente di quel moralismo nichilista che disintegra la stessa borghesia occidentale che lo premia, portatore di uno sguardo capace di gettare tonnellate di ironia sullo sfarzo di cui esso stesso si ammanta, intendendo con questo non soltanto lo sfarzo della Croisette, i premi, le gale, ma anche la forma indubbiamente sontuosa attraverso cui il regista imbastisce le sue affilate invettive contro la medietà benestante della borghesia europea: una forma che è certamente figlia di quella stessa borghesia.

The Forgiven di John Michael McDonagh (fratello del regista de Gli spiriti dell’isola), adattamento del romanzo Nella polvere di Lawrence Osborne, racconta di un incidente avvenuto lungo la strada verso una raffinatissima residenza costruita in un’antica fortezza marocchina in mezzo al deserto. Qui una coppia gay organizza un esclusivo party annuale tra gente della moda, intellettuali à la page, finanzieri e altri campioni del bel mondo. L’incidente coinvolge una delle coppie dirette alla festa e un ragazzino locale, che muore: il resto è lo scontro di civiltà tra gli abitanti del deserto e gli imbolsiti festaioli, il tutto nella forma di un thriller.

La sua visione di questa ricca bohème involgarita e immorale è caustica perché incapace di prenderne le distanze: una critica senza rivolta, una forma di snobismo.

I personaggi occidentali, o per meglio dire “euroatlantici”, di The Forgiven sono più grotteschi e sopra le righe di quelli Östlund; se possibile sono ancora più grotteschi di quelli di Sorrentino, senza neppure la volontà macchiettistica e caricaturale del napoletano (il quale comunque, dovendo gran parte della propria celebrità all’artificiosa rappresentazione di un edonismo stolto e danaroso – la “grande bellezza” come sogno di massa – potrebbe valere come terzo elemento di confronto in questo nostro discorso sulla borghesia cinematografica).

La festa di McDonagh è così oleografica, il suo melange sociale è così stereotipato, gli atteggiamenti così impudenti da collimare perfettamente con l’immaginario di un neoconservatore di matrice russa, occidentale, islamica, o qualsivoglia: la diagnosi è la medesima. Sono tuttavia abbastanza sicuro che questo regista non si dichiarerebbe tale e che, al contrario, la sua visione di questa ricca bohème involgarita e immorale sia tanto caustica proprio perché incapace di prenderne davvero le distanze: una critica senza rivolta, una forma di snobismo.

È come se nel film agisse quella specie di negazione fallace di chi dall’interno, non sapendo come uscire, o non volendo farlo, s’inventa una differenza, un distacco, attraverso uno sprezzo che non si capisce esattamente su cosa possa fondarsi, su quale principio articolarsi, e a vantaggio di cosa. Il sospetto è che il moralismo serva soprattutto a se stesso e ai propri spettatori per sentirsi esonerati dalle accuse. Di fatto “Io non sono così orrendo” e siccome nessuno di noi è letteralmente così orrendo, allora siamo tutti liberi di considerarci innocenti. L’iperbole esemplificativa, la scena espressionista, la condanna artistica, diventano in questo caso, se non m’inganno, un costrutto consolatorio.

È come se nel film agisse quella specie di negazione fallace di chi dall’interno, non sapendo come uscire, o non volendo farlo, s’inventa una differenza.

Si può continuare in effetti a volere e ad affermare il proprio sistema di vita pur maltrattandolo e perfino, eventualmente, auspicandone la dissoluzione, evidenziando in tal modo un odio di sé che giustificherebbe le posizioni di chi, nel destino dell’uomo liberale, non vede altro che un precipitare verso l’autodistruzione (il finale del film potrebbe confermare). Il tema è pervasivo e s’imporrebbe una verifica al riguardo.

In Infinity Pool, l’ultimo di film di Brandon Cronenberg, l’innesco e la cornice narrativa sono praticamente identici a quelli di The Forgiven: un albergo di lusso in un’immaginaria isola asiatica da cui gli ospiti, i soliti ricconi occidentali intellettualistici e viziosi, sono invitati a non uscire pena incorrere nella violenza dei locali. Il protagonista abbandona comunque il compound e investe involontariamente un ragazzo del posto. La trama si dipana in maniera abbastanza pasticciata, con innesti psichedelici poco pertinenti e uno splatter che sembra volere competere col padre nello sforzo di essere disturbante, ma il tema della cattiva coscienza borghese, della punizione o meglio della autopunizione dell’uomo occidentale è limpido e sviluppato con tanto di clonazioni e cruenti combattimenti contro il duplicato di se stessi alla Dual (Riley Stearns, 2022).

Un altro film, nelle sale in questo momento, propone un simile accanimento giustizialista: il thriller gastronomico The Menu, dove i clienti di un ristorante da più di mille dollari a persona vengono puniti da uno chef megalomane pervaso da un senso fanatico di giustizia sociale. Viene da chiedersi se i molti film apprezzati che negli ultimi anni rievocano – quasi un revival – il conflitto di classe, da Hunger games a Parasite, non manifestino in fondo, quale più quale meno, questa stessa esigenza di espiazione borghese: più che segno di una reale progettualità politica il conflitto di classe sarebbe allora la materializzazione fantasmatica di un senso di colpa, un alibi morale. Qualcosa che potrebbe avere a che fare, sul piano della politica elettorale, con gli imbarazzanti “successi” delle sinistre nei centri storici gentrificati mentre ovunque altrove le folle tumultuanti del populismo amorfo avanzano minacciose.

Si può continuare in effetti a volere e ad affermare il proprio sistema di vita pur maltrattandolo e perfino, eventualmente, auspicandone la dissoluzione.

Alla feroce rappresentazione della decadenza occidentale in The Forgiven viene contrapposta un’alternativa, cioè il berbero, il padre della vittima, il suo mondo serio e frugale. Il regista mostra una qualche attrazione per un universo che di fatto non è altro, per come lo vediamo nel film, se non l’antitesi del “nostro”, una specie di fondale. Non ho letto il romanzo di Lawrence Osborne che ha fornito la base della sceneggiatura, ma lessi in passato qualche suo testo a metà tra la narrativa autobiografica e racconto di viaggio in cui lo scrittore inglese metteva in scena, con una brillantezza che mi pare mancare al regista, l’impasse in cui finiscono le velleità di chi, cercando in paesi lontani una qualche uscita dal proprio mondo, non fa altro che ricascarci dentro: vuoi perché la globalizzazione del turismo ha ormai uniformato tre quarti del pianeta, vuoi perché i nostri vizi culturali sono troppo incancreniti per sbarazzarcene mettendo qualche migliaio di chilometri tra il luogo in cui siamo nati e quello dove speriamo di “purificarci”.

In questo senso, Osborne mi sembra enormemente più lucido di McDonagh e potrebbe quasi fornire una chiave di lettura critica della pellicola nata dal suo romanzo. Usare il povero, il lontano, l’etnico, il naturale, come un leva per produrre qualche sussulto morale così da metterci a letto con la coscienza temporaneamente placata è un vecchio espediente che fa coppia con quello di mostrare il ricco, il borghese, il tecnologico, come un coacervo di mali e di vizi, perdendone di vista qualsiasi giustificazione umana.

Questo difetto in Östlund mi sembra assente o neutralizzato dal fatto che, un po’ come per il turista di Osborne, nel suo universo artistico non esiste “fuori”, non c’è altrove, tutto è finzione, e di conseguenza il suo nichilismo è scoperto, più sincero e centrato. La robinsoniana isola deserta in cui fanno naufragio i personaggi di Triangle of Sadness è soltanto la scenografia paradisiaca di un resort di lusso, il che sarebbe sufficiente a ridicolizzare i conflitti e i ribaltamenti che si consumano sulla spiaggia nell’ultima parte del film. Non a caso, guardando questi naufraghi che si danno da fare per sopravvivere più che al truce moralismo del Signore delle mosche (dove i bambini diventano adulti) il pensiero va alle interazioni poco credibili e iperreali di Lost o de L’Isola dei famosi (dove al contrario gli adulti sembrano tornare bambini). Perfino la lotta di classe, tra le mani di Östlund, si risolve in pruriginose scaramucce sessuali. E quando, epifanicamente, appare finalmente l’ “altro” è nella forma umoristicamente straniante di un venditore ambulante oberato di giocattoli da spiaggia.

Perfino la lotta di classe, tra le mani di Östlund, si risolve in pruriginose scaramucce sessuali.

Nel regista svedese non si esce mai dalla parodia, il che gli permette di esercitare allo stesso tempo una certa distaccata oggettività e una libertà espressiva che manca a McDonagh: Östlund lavora sulla forma, sulla scena, sulla fotografia, sugli stili, costruisce le sue allegorie non su un tema o una tesi ma su una stratificazione di significanti, di riferimenti impliciti, come un meme, cercando un inedito equilibrio tra estetismo e sarcasmo satirico.

Inoltre in Östlund, pur nella volontà critica, si percepisce una certa simpatia per i suoi personaggi, per le sue vittime potremmo dire, cosa che certo non si sente nel collega inglese o negli altri film che ho citato. Ma senza una qualche forma di simpatia verso il proprio oggetto, per quanto abietto esso sia, credo sia difficile produrre qualcosa di artisticamente valido. Triangle of Sadness non è giudicante come The Forgiven, e non essendo giudicante non lascia alcuno spazio alla facile resipiscenza, al riscatto e al perdono, risultando perciò alla fine più realistico e forse anche più cattivo.

Il “mito dell’alto tenore di vita occidentale” di cui parlava Prilepin è insomma messo radicalmente in discussione da queste tipiche rappresentazioni occidentali ma al contempo, come dimostrano sia McDonagh che Östlund, sebbene in modi diversi e diversamente consapevoli, solo pochi sembrano davvero convinti che valga le pena buttarsi dall’altra parte, da un’altra parte qualsiasi: che sia quella dei vecchi valori, della religione, delle tradizioni, delle restrizioni delle libertà intese (le restrizioni) come collante sociale o strumento di regolamentazione degli istinti nocivi, oppure l’avventura vitalista, l’azione rivoluzionaria, magari fino a considerare la guerra come un catartico bagno di sangue capace di rigenerare una spiritualità atrofizzata o di costituire un nuovo ordine sociale. Forse perché quest’altra parte, come ci mostra il turismo, e come ci ha mostrato la storia del secolo passato, non è più percorribile, non esiste più.

Ci troviamo in questo vicolo cieco, in uno stato d’animo che è anche una precisa atmosfera storica e culturale: la posizione quasi insostenibile ma difficilmente eludibile di chi, non piacendosi, non sa trovare nulla, neppure trai i suoi più arcigni detrattori, che possa aiutarlo a costruire delle alternative concrete. Al borghese impensierito non resta che aggirarsi al festino dell’occidente, davanti alle rovine di un glorioso passato, approfittando di quel che c’è (ma per quanto ancora?) con un sorriso sornione, qualche commento d’ironica superiorità verso questo e quello, inconsciamente sperando nell’arrivo della catastrofe.