I l giorno prima della nostra intervista con Maddalena Tulanti, l’11 novembre 2022, le truppe russe avevano annunciato il loro ritiro da Kherson. Un’operazione definita una grande vittoria per l’Ucraina e salutata come un possibile segnale di distensione e di disponibilità, da parte dell’invasore, a trattare una tregua. A dicembre inoltrato, la Russia attaccava Kiev con droni iraniani e la città era al buio e senza riscaldamento. Per il Natale ortodosso, Putin ha annunciato un cessate il fuoco che non ha poi rispettato e oggi, 24 febbraio 2023, quella che gli analisti descrivevano come una “guerra lampo”, compie un anno.

Maddalena Tulanti, ex direttrice del Corriere del Mezzogiorno vive a Bari, ma tra il 1994 e il 1998 la sua casa è stata al 252 di Leninskij Prospekt, a sei chilometri dal Cremlino. Abbiamo voluto conversare con lei perché mai, come da quando è iniziata questa guerra, si è parlato così tanto di pace. Una pace da alcuni richiesta anche a discapito del paese attaccato, e da altri invece ritenuta possibile solo dopo la vittoria assoluta dell’esercito ucraino. Ma la pace, purtroppo, non la si chiede manifestando in piazze lontane: la si costruisce sul campo, con tempo e sforzo, e per essere tale non può vedere semplicemente una parte umiliata e offesa e l’altra osannata e celebrata.

“Parlare di pace non è sintomo di ingenuità – continua Tulanti – ma una volta che sono entrati i carri armati è difficilissimo che qualcuno torni indietro”. Durante la sua permanenza a Mosca, Tulanti era corrispondente de L’Unità e ha seguito da vicino la prima guerra cecena. L’assedio di Groznyj, tra la fine del 1994 e la primavera del 1995, dovrebbe servirci da monito per capire quanta poca importanza possa avere per l’esercito della Federazione Russa quello che ai nostri occhi appare un segnale di cedimento, e come possa al contrario portare all’inasprimento della violenza verso la popolazione civile. “Kherson è troppo poco per essere considerata una batosta che li fa andare al tavolo – osservava già a novembre Tulanti – può benissimo trattarsi di una ritirata strategica in vista dell’inverno, che paradossalmente è una stagione migliore per combattere e per lanciare un’offensiva: le terre si gelano, non c’è il fango dell’autunno. Io Putin che tratta lo vedo solo se perde.” E fino ad ora, Putin, non ha mai perso. “Ma solo perché nessuno lo ha contrastato – specifica Tulanti – Vedi la Crimea, l’Abkhazia in Georgia, la Cecenia, considerate come suoi territori e quindi si è chiuso un occhio. Stavolta non è più così, anche se nessun vincitore classico uscirà da questa guerra, per il semplice fatto che gli ucraini non possono attaccarlo sul suo suolo. Hanno solo il permesso e gli aiuti per difendersi. Unica via d’uscita: il compromesso.”

Alla prima guerra cecena, infatti, terminata con un trattato di pace siglato da Boris Eltsin nel 1996 ne seguì una seconda, solo tre anni dopo, che durò fino al 2009. “Sono stati dieci anni di sterminio” ricorda Tulanti, che aggiunge: “Finché c’è Putin la guerra continuerà, non so se saranno dieci anni come in Siria, perché qui è casa sua e le sanzioni fanno effetto, ma è sempre Putin, ed è sempre la Russia”.

Pace, pace e ancora pace

Se allora perdere, così come vincere, non sono risultati né scontati né immediati in una guerra come quella ucraina, nella quale l’invasore non è disposto a cedere e anzi sembra rinascere ogni volta dalle apparenti sconfitte e l’invaso riceve armi e sostegno dall’Occidente, in che momento si potrà almeno provare a trattare?

La pace si costruisce sul campo, e per essere tale non può vedere semplicemente una parte umiliata e offesa e l’altra osannata e celebrata.

Risponde a questo Jasmine-Kim Westendorf, professoressa associata di Relazioni Internazionali a La Trobe University in Australia, nel suo libro Why Peace Processes Fail: Negotiating Insecurity After Civil War. Westendorf spiega che le vittorie “sono un risultato sempre più raro, a causa della difficoltà per una delle parti di sconfiggere militarmente i propri avversari. Ricerche affermano che le soluzioni negoziali non si verificano dove la vittoria è possibile, ma piuttosto quando a fermare il conflitto sono una fase di stallo e l’improbabilità di risolverlo con altri mezzi”. Le analisi occidentali – illustra Westendorf – sono spesso viziate da una “feticizzazione dello stato” in cui “la pace è vista come un’idea incontestabile che è però in disaccordo con le realtà con cui si scontra”.

Annalisa Camilli nel libro Un giorno senza fine. Storie dall’Ucraina in guerra rimarca come sia necessario “il superamento della polarizzazione, come tentativo di fermare la guerra, mentre la guerra con i suoi orrori produce come conseguenza anche una paralisi del pensiero. […] Superare le contrapposizioni amico-nemico, le logiche belliche ’o con me – o contro di me. Questo in alcune circostanze è l’unico potere che abbiamo per contribuire un poco a disattivare la violenza”.

Anche se la guerra genera, per definizione, scontro e divisione, “in genere il mediatore non lo si sceglie e nemmeno l’aggressore, ma con quest’ultimo per raggiungere la pace devi per forza averci a che fare”, commenta Jairo Agudelo Taborda, docente di Relazioni internazionali presso l’Università del Norte a Barranquilla, in Colombia. Taborda è molto critico, soprattutto sul ruolo che l’Europa e la Nato stanno giocando in questa vicenda, e paragona le relazioni internazionali alla medicina: “La parte primordiale è la prevenzione, dopo hai la cura che evita che i pazienti arrivino in terapia intensiva. Quando un tumore non si previene, non resta che amputare la gamba.” Con questa metafora Taborda indica la sua possibile strada verso una risoluzione: “Il Donbass va lasciato andare e Putin deve riconoscere il diritto della corte penale internazionale, in nome della pace. Non è squalificando gli avversari che si arriva a un accordo, io credo che un’amputazione sarà inevitabile.”

Né pace né guerra

Taborda ha sulle spalle un lungo processo di pace, quello che ha coinvolto il suo paese e che ancora oggi, sette anni dopo la prima firma del 2016, non si è concluso. La guerra in Colombia prima, e la pace dopo, hanno permeato la società in ogni suo aspetto, dalle relazioni familiari alla letteratura. Le guerre civili sono, in fondo, dei processi politici spinti all’estremo e i processi di pace non hanno buoni risultati quando si ignora questa ingrata caratteristica e si adotta una strategia di peace-building distante dalle dinamiche della politica locale.

Superare le contrapposizioni amico-nemico, le logiche belliche “o con me – o contro di me”, è l’unico potere che abbiamo per contribuire un poco a disattivare la violenza.

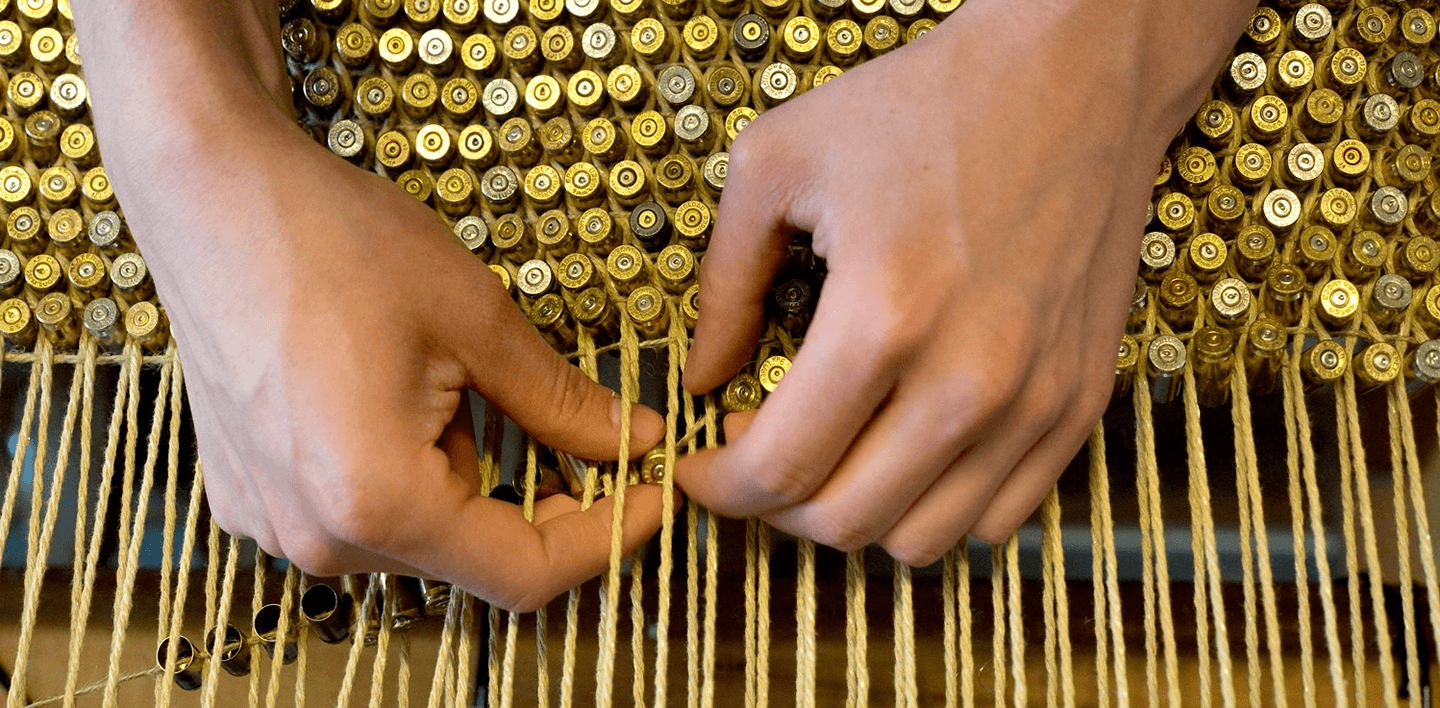

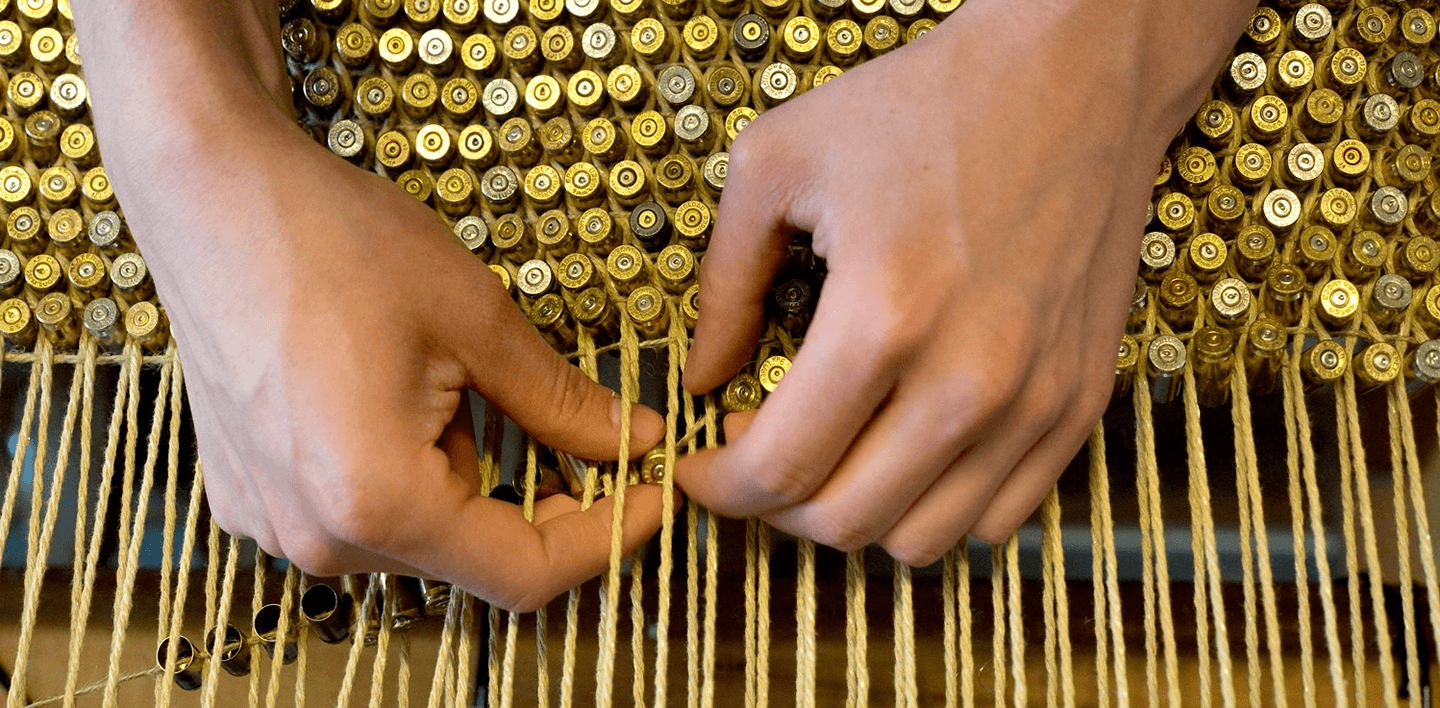

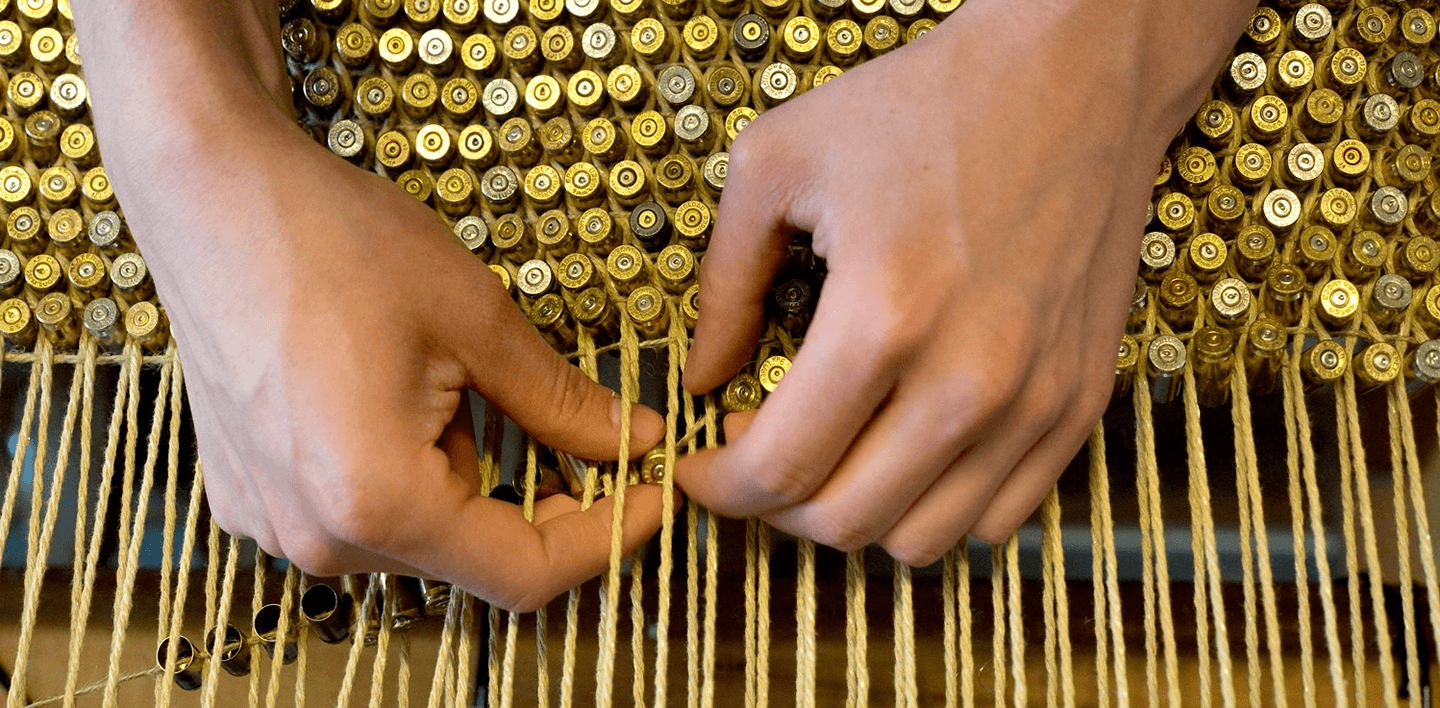

“Con tutti i suoi paradossi – ammette Taborda – il processo di pace colombiano è stato un modello. Lo riconobbe la stessa Flavia Lattanzi, ex giudice al Tribunale penale internazionale per il Ruanda e per l’ex-Jugoslavia.” In Colombia infatti il tribunale che venne creato non fu internazionale, bensì “creolo”, come lo definisce Taborda, e nemmeno intervennero i caschi blu dell’ONU. “Tutti ricorderanno le scene dei combattenti delle FARC che accettarono di consegnare le armi negli accampamenti presidiati dall’esercito, ovvero da colui che fino a un momento prima era stato il nemico.”

Queste dichiarazioni richiamano quanto riportato nel libro di Westendorf che sottolinea l’importanza di politicizzare il processo di pace, riportandolo in una sfera territoriale ben definita; senza trascurare la relazione tra società e stato, e depoliticizzando il ruolo che le varie comunità hanno avuto nel conflitto e nella società post-bellica.

Transizione, violenza e instabilità

Il conflitto colombiano ha avuto delle precise caratteristiche: è stato un conflitto interno e pluri-attoriale, perché l’esercito non solo combatteva contro le FARC (Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane), seppure queste rappresentassero l’avversario più potente, ma anche con altri gruppi guerriglieri come l’M-19 (Movimento 19 aprile), un gruppo rivoluzionario di stampo urbano, che sancì la pace con il governo dell’allora presidente Virgilio Barco nel 1990 e l’ELN (Esercito di Liberazione Nazionale), con il quale ad oggi non si è raggiunto nessun accordo. “Eppure il governo la pace la firmò con uno solo degli attori in campo: le FARC.” I negoziati, al contrario di quello che si potrebbe pensare, iniziarono nel 2012, in pieno conflitto e in un momento di grande forza per la guerriglia. “Le FARC non valutarono la pace per debolezza, ma perché volevano legittimità politica.”

Il periodo in cui si trova oggi la Colombia è ben lontano da poter essere definito “di pace”. “Siamo vivendo il post conflitto – spiega sempre Taborda – e dobbiamo affrontare un post accordo con gli attori che rimangono in campo.” L’ascesa del nuovo presidente Gustavo Petro aveva per un attimo fatto ben sperare: a fine novembre l’ELN aveva accettato, per la sesta volta nella storia e la prima con un governo di sinistra al potere, di sedersi al tavolo dei negoziati. Ma il sogno della “pace totale” non è durato: poche ore dopo i festeggiamenti per il nuovo anno, l’Esercito di Liberazione Nazionale, ha smentito il cessate il fuoco bilaterale di sei mesi annunciato il 31 dicembre dal presidente Petro, ponendo di fatto le basi per un nuovo scontro militare.

È importante politicizzare il processo di pace, riportandolo in una sfera territoriale ben definita.

Lo stesso, cambiando continente, si potrebbe dire dell’Afghanistan. “La stabilità non significa pace, ma soltanto un’apparente normalità”, ci spiega Giuliano Battiston – giornalista, ricercatore freelance e direttore di Lettera22 – riferendosi alla situazione attuale nel paese. “È ciò che pretendono anche oggi i Talebani. Ma è apparente, perché credono di poter fare a meno di un processo di riconciliazione nazionale, ossia un processo nel quale i popoli che passano attraverso una fase di conflitto possano guardarsi negli occhi, riconoscere gli abusi reciproci e decidere di archiviare il passato attraverso una discussione collettiva.

“I talebani – continua Battiston – hanno una concezione del potere molto egemonica e la transizione da gruppo di guerriglia a istituzionale si porta dietro una logica manichea e binaria: chi non è con noi, è contro. Vi è stata una riduzione delle violenze, non ci sono più gli attori di prima, ma questa riduzione non è la pace, cioè la possibilità per ogni cittadino e cittadina di vivere in modo dignitoso senza aver paura del potere per la propria incolumità e rispetto alla propria eventuale opposizione”.

Molte trattative di pace hanno come risultato una condizione di violenza e instabilità che rende probabile il rinnovarsi del conflitto. Uno dei trend osservati, anche nel libro di Westendorf, è l’alto tasso di recidiva che, tra il 1940 e 1990, rappresentava il 53% nelle guerre civili apparentemente risolte attraverso accordi di pace.

Nell’articolo “Why is Liberal Peacebuilding so Difficult? Some Lessons from Central America” di Sabine Kurtenbach – ricercatrice del GIGA Institute of Latin American Studies – spiega che il cambio di regime e la democratizzazione dopo la fine della guerra affrontano due fasi: una iniziale, caratterizzata da una transizione elettorale relativamente semplice, e una secondaria, di consolidazione del regime democratico. È proprio quest’ultima a mettere in difficoltà la prosecuzione della situazione di non-guerra: “Vi è un alto tasso di conflitto durante la fase di democratizzazione – spiega Kurtenbach – paragonando il processo a una U al contrario: la violenza è meno probabile o in regimi autoritari stabili o in democrazie consolidate, mentre aumenta e poi diminuisce nel processo di trasformazione”:

La pace come processo indigeno

Continente contraddistinto da eterni conflitti interni che spesso scaturiscono da questioni etniche tribali difficili da comprendere da un punto di vista europeo, l’Africa è il luogo nel quale la pace viene più spesso messa alla prova e altrettanto spesso fallisce. Giuseppe Mistretta, già ambasciatore italiano in Angola tra il 2009 e il 2014 e poi in Etiopia fino al 2017, è oggi Direttore per i paesi dell’Africa Sub Sahariana del MAECI (Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale): “I momenti più delicati si verificano in genere quando si cerca di ristabilire la fiducia tra le parti – riflette – Anche per questo, i tribunali internazionali “ad hoc” e le corti ibride, nei pochi casi in cui sono istituiti, dovrebbero mirare alla riconciliazione nazionale e ricostruire il quadro della società civile, più che stabilire pene draconiane. In genere – prosegue – il meccanismo si inceppa quando si tratta il reinserimento dei ribelli nelle truppe dell’esercito nazionale”. Il processo di reintroduzione degli ex-combattenti come personale per gli uffici di polizia e dell’esercito, è sintomatico di una prassi per raggiungere una pace altamente tecnocratica che ignora la “motivazione individuale per la quale si è agito contro gli interessi di pace”, riconosce Westendorf, ed evidenzia la disconnessione tra la necessità di sicurezza post-bellica e la dimensione politica.

Molte trattative di pace hanno come risultato una condizione di violenza e instabilità che rende probabile il rinnovarsi del conflitto.

Il giorno della nostra intervista con Mistretta segue di poco gli accordi di pace firmati lo scorso 2 novembre a Pretoria, in Sud Africa, tra il governo di Addis Abeba e il Fronte di Liberazione del Tigray, la regione più settentrionale dell’Etiopia, dopo un conflitto durato due anni che ha causato la morte di migliaia di persone, oltre 2,5 milioni sfollati e una situazione di grave emergenza sanitaria e carestia. “È un passo positivo e incoraggiante,” ammette Mistretta, che sottolinea le pressioni esterne di Stati Uniti, Europa, Kenya e soprattutto dell’African Union, l’unione di 55 stati africani che, come si legge sul sito, “è mossa dalla visione di un’Africa integrata, prospera e pacifica, guidata dai propri cittadini e che rappresenta una forza dinamica nell’arena globale.”

“A fare da mediatore è stato Olusegun Obasanjo, ex presidente della Nigeria e grande uomo di pace – spiega Mistretta – la sua figura rappresenta chiaramente l’intenzione delle nazioni africane di risolvere le questioni del continente con soluzioni che vengano dall’interno e non imposte da paesi stranieri.”

Mistretta ricorda anche due casi “fortunati” di paci effettive. Il primo quello dell’Angola, il cui conflitto si concluse nel 2002 dopo la morte di Jonas Malheiro Savimbi, il guerrigliero a capo dell’UNITA, il movimento di resistenza armata che combatteva contro il MPLA (Movimento Popolare di Liberazione dell’Angola) che ha guidato il Paese all’indipendenza. “Spesso la sparizione del contendente, la morte di uno dei leader, conduce alla pace,” riconosce Mistretta. La guerra in Angola scoppiò nel 1975, subito dopo la decolonizzazione dal Portogallo. “Ai tempi il popolo favoriva gli eserciti rivoluzionari, ma anche dopo l’Indipendenza queste fazioni sono rimaste. La guerra in Angola è durata 40 anni come conseguenza della “scramble for Africa”, la corsa all’Africa, che tutt’oggi implica la presenza di potenze straniere, network multinazionali, religiosi, interessi finanziari. Oggi è molto difficile che una fazione in lotta rappresenti solo sé stessa, rappresenta sempre anche qualcos’altro.”

L’altro caso felice, all’interno di un panorama sanguinario, è il Mozambico, con i Trattati di Pace firmati a Roma nel 1992 nei quali giocò un ruolo fondamentale la Comunità di Sant’Egidio, da sempre presente nei paesi africani con una forte componente cattolica. “Le ong e le associazioni consentono di fare quella che chiamiamo second track diplomacy, la diplomazia sottotraccia, e di compiere azioni che agli organi ufficiali risultano più difficili ma che sono necessarie per portare al tavolo gli schieramenti”. Andrea Riccardi, fondatore di Sant’Egidio, introduceva così i lavori per la pace: “La vostra storia si chiama Mozambico. Il vostro futuro si chiama Mozambico. Noi stessi siamo qui come ospitanti di un evento e di un incontro che sentiamo totalmente mozambicani. In questa prospettiva la nostra presenza intende essere forte per quel che riguarda l’amicizia, ma discreta e rispettosa,” sottolineando già allora la necessità di tenere lontane dai colloqui ingerenze esterne.

“Uno dei grandi errori della conferenza di Bonn, tenuta dopo il rovesciamento dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan, è stata l’idea illusoria che quelli che governavano il paese fino a pochi mesi prima, potessero essere esclusi completamente dal processo di costruzione di un nuovo ordine politico e istituzionale”, riprende Battiston. I Talebani hanno ripreso la guerriglia verso il nuovo stato afghano e i nemici americani e della NATO, ma “ci sono testimonianze affidabili secondo cui alcune parti importanti dei talebani si fossero rivolti – anche dopo il processo di Bonn – al primo presidente del nuovo Afghanistan Hamid Karzai dicendo che erano pronti a rinunciare a ogni forma di lotta armata se avessero avuto un ruolo politico, invece l’offerta venne rifiutata”.

Tra realismo e dogmi

Mistretta, che ha da poco pubblicato un libro dal titolo Sabbie mobili. L’Africa tra autoritarismo e democrazia, ci tiene a sottolineare un fatto: “Negli ultimi due anni ci sono stati sette colpi di stato in cinque Paesi: Ciad, Mali, Burkina Faso, Sudan, Guinea Conakry – questo ci dice che purtroppo ancora una volta ha prevalso l’uso della forza per l’acquisizione del potere, a scapito delle regole costituzionali. Anche in situazioni in cui si pensava che le divergenze politiche transitassero quasi esclusivamente attraverso il dialogo e le elezioni, abbiamo visto ancora spesso terrorismo e guerre civili. Anche se non possiamo pretendere in Africa l’applicazione di norme troppo astratte, si può aspirare al buon governo e ai diritti umani, in nome degli stessi popoli africani e dei valori sanciti dalle tante Convenzioni Internazionali.”

Le ingerenze esterne in situazioni di conflitto non sempre sono servite a raggiungere la pace tanto agognata.

Le ingerenze esterne in situazioni di conflitto sono state molteplici e non sempre sono servite a raggiungere la pace tanto agognata. “A giudicare dagli episodi di storia più recente, sembra che laddove le cose non hanno funzionato, molto è stato per l’incapacità di far parlare tutti gli attori del conflitto, di farli confrontare per un processo di riconciliazione”, commenta Battiston.

Riprendendo Camilli, superare la polarizzazione significa anche superare l’idea che una democrazia sia raggiungibile primariamente attraverso elezioni, le quali restituiscono un’istantanea della situazione post-bellica in seguito a un tentativo di ingegneria istituzionale. “Non è un caso che tutte le tornate elettorali siano state contraddistinte da brogli e il numero di votanti sia progressivamente sceso”, continua Battiston.

“La maggior parte degli afghani e delle afghane che ho incontrato sul campo in questi anni hanno sempre visto il processo di pace come duplice: un processo politico dall’alto al basso, con i rappresentanti degli attori locali e internazionali che si parlano per arrivare a un accordo; un secondo, invece, di riconciliazione sociale – dal basso all’alto – con un insieme di meccanismi che permettano alla popolazione locale di fare i conti con il passato”. Sono questi i meccanismi della transitional justice: l’accertamento della verità, il riconoscimento pubblico da parte dei colpevoli delle proprie responsabilità, il diritto alla memoria per le vittime, riparazioni materiali o simboliche e, più in generale, il dialogo tra tutte le parti coinvolte.

“Dobbiamo rassegnarci […] – scrive Gastone Breccia, insegnante di Storia bizantina e Storia militare antica all’Università di Pavia nel libro Missione fallita. La sconfitta dell’Occidente in Afghanistan – un paese può essere ricostruito solo attraverso le sue leggi, le sue istituzioni, i suoi meccanismi socio-economici preesistenti, che in un secondo momento, dopo aver riacquistato forza e autorevolezza, potranno evolvere a poco a poco nella direzione storicamente più ’naturale’”.

Il raggiungimento di una pace sostanziale è un processo complesso poiché richiede di mettere in contatto i più svariati impulsi politici presenti nell’area di conflitto, non di soffocarli tutti tranne uno.

Il raggiungimento di una pace sostanziale è un processo complesso poiché richiede di mettere in contatto i più svariati impulsi politici presenti nell’area di conflitto, non di soffocarli tutti tranne uno. È un processo comprensivo, non escludente, che accetta l’orrore che è stato senza pretendere di cancellarlo e che guarda al futuro portando ai tavoli di negoziato non solo le potenze coinvolte ma le popolazioni, che così come sono state protagoniste dello scontro, in qualità di vittime o di carnefici, devono essere protagoniste della pace.