U gly Feelings di Sianne Ngai è uno studio di alcune emozioni negative tradizionalmente considerate minori (come l’invidia, l’ansia, la paranoia o l’irritazione) da un punto di vista estetico. “Se Ugly feelings è un bestiario degli affetti”, scrive l’autrice, “è pieno di ratti e opossum piuttosto che di leoni, dato che le sue categorie sono, beh, più deboli e schifose”.

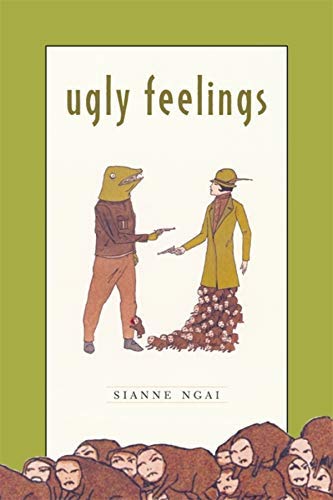

Nel disegno dell’artista Marcel Dzama che fa da immagine di copertina due personaggi si puntano la pistola contro a vicenda. Uno ha la faccia da animale e fattezze del corpo maschili, l’altra è una donna elegantemente abbigliata, al posto delle sue gambe uno sciame di bestioline brulicanti e contrariate. La testa dell’uomo assomiglia a quella di un alligatore, come fosse una specie di rapinatore che invece della calza ha scelto una maschera. Le sue mani sono verdi come il volto, il resto del corpo è vestito. Un suo stinco è stato appena azzannato ma lui non sembra accorgersene: denti piccoli come insetti sono quelli che lo vorrebbero ferire, e che invece al massimo lo disturbano. Sono i denti di una delle bestioline: balzata sulla gamba del mostro, ora sta lì aggrappata a rosicchiarlo. Tutte le bestioline, a ben vedere, rosicano. Se non hanno gambe da mordere mordono loro stesse, digrignano i denti. È la loro natura: le loro inquietanti faccette umane sgomitano ammassate una sull’altra come un covo di formiche, guardando malevole l’avversario. Il volto della donna, al contrario, di fronte al mostro non si scompone: un cappellino e un’acconciatura d’altri tempi la riparano dall’onta di mostrarsi impreparata. La donna, o perlomeno la sua parte superiore, mantiene il contegno anche se ha una pistola puntata contro, un po’ sotto il petto. Lei mira più giù, o forse non ha la convinzione necessaria a mirare davvero: quel che certamente ha, o quello di cui in fondo è fatta, sono dei piccoli alleati sgradevoli, gli ugly feelings. Invidia, ansia, paranoia e una punta di disgusto: la statura di questi sentimenti è minore di quella del mostro da fronteggiare, ma il loro spirito non è meno aggressivo.

Ma chi è il mostro, cosa rappresenta? Leggendo il libro viene da rispondere: il capitalismo contemporaneo. Ma non sono certa che questa sia l’unica risposta valida, e forse è un po’ troppo approssimativa. Perché ognuno è sia il mostro che i mostriciattoli – ognuno prova sia grandi emozioni tragiche e tutte d’un pezzo che piccoli sentimenti che di per sé rappresentano delle scocciature (“ma cosa mi ritrovo a pensare, sono solo paranoie…”) – e poi perché il capitalismo non è un potere occulto amministrato da una banda di cattivi in giacca e cravatta ma il sistema di cui facciamo parte, in cui agiamo e che agisce attraverso di noi. Per questo è interessante che quello su cui Ngai sceglie di concentrarsi (controcorrente rispetto a una nutrita schiera di studi nel campo della teoria degli affetti) siano le emozioni minori, gli ugly feelings, brutti innanzitutto per chi li prova, così mediocri. Sono questi i sentimenti che ci ritroviamo a provare più spesso, nel traffico quotidiano. E l’atmosfera che questo nugolo di emozioni si porta appresso, nelle varie sfumature che l’autrice va ad analizzare, è per l’appunto quella del rodimento: non il leone che esplode nel ruggito, ma i ratti e le blatte che per strada ci fanno schifo, che per questo evitiamo, e che per questo continuano a rosicchiare, indisturbati ma disturbanti. Ngai decide di andarli a stuzzicare, di vincere la repulsione che verso se stessi si prova quando quel che si sente non ci fa onore, perché è meschino o perché è una perdita di tempo. “Minore” per Ngai non significa meno importante, anzi. A differenza della furia assassina o della verde gelosia di Otello, gli ugly feelings sono sentimenti integrati nel sistema produttivo di cui sopra: disturbano ma non troppo, generano quello stress diffuso che non esplode mai, e che, soprattutto, nutre il mostro.

Ma queste emozioni, si chiede Ngai, hanno o no un valore politico? Infatti se appare chiaro, ad esempio, come la rabbia per la morte di Masha Amini possa far scendere le persone in piazza a protestare o come la paura per il diverso venga sfruttata in ogni campagna elettorale, quel che non è altrettanto evidente è come – e se – gli ugly feelings possano generare delle forme di resistenza civile. Qual è il potere che custodiscono? In effetti, di solito ci si rode l’anima quando si è impotenti: se si possono cambiare le cose si agisce. Ma ne siamo sicuri? Alle volte non si agisce, si rimanda l’azione, perché le azioni a disposizione non ci convincono. Ci si prende del tempo per riconsiderare i termini del problema o della relazione, si inizia a procrastinare. E questo non è per forza qualcosa di negativo. Ngai sostiene infatti che il valore politico di questi sentimenti vada rintracciato in senso né “impegnato” (come nel caso appunto di una protesta esplosa sull’onda della rabbia o dell’indignazione) né catartico o terapeutico (il fatto stesso di provare questi sentimenti mi “libera”: mi sfogo, e poi non ci penso più) ma diagnostico. Poiché inducono un’interrogazione sistematica sul loro status oggettivo o soggettivo (il nemico è dentro o fuori di me? Sono sicuro di sentire quel che sento?), chi li prova è portato a riflettere sulla struttura socialmente condizionata dei sentimenti in genere, e quindi anche sulle loro cause non individuali ma sociali. Proprio perché non sono motivati da accadimenti terribili o scandalosi ma da malfunzionamenti sistematici questi sentimenti covano a lungo e a bassa intensità, non possono esplodere perché rischierebbero di far sembrare chi li prova soltanto una persona estremamente suscettibile, o comunque psicologicamente debole (“isterica”, “troppo sensibile”): un disadattato.

Invidia, ansia, paranoia e disgusto: la statura di questi sentimenti è minore di quella del mostro da fronteggiare, ma il loro spirito non è meno aggressivo.

Ad esempio, cosa c’è sotto il nervosismo provato mentre al telefono si aspetta il proprio turno per parlare con un operatore del CUP, o dell’agenzia delle entrate, che poi spesso finisce per non fare altro che rimandarci a un’altra lista d’attesa? Ecco, se questa domanda viene presa seriamente ci si rende conto che spesso, sotto all’irritazione per la perdita di tempo, c’è un problema esterno, sistemico. In questo caso, l’impianto burocratico che diabolicamente inibisce l’azione, dato che nessuno sembra mai essere davvero responsabile delle impasse: nessuno vuole prendersi la responsabilità di una risoluzione pragmatica, ma imprevista, dei problemi. Si segue il protocollo, e l’unico cambiamento ammesso è quello della procedura prescritta. Questo pensiero può venire stimolato e formulato a partire dall’irritazione: se si trova il tempo di chiedersi il perché di quel che si sente, allora dei sentimenti sgradevoli si sta facendo qualcosa. In questo senso gli ugly feelings sono contraddistinti da quel che Ngai chiama critical productivity. Proprio perché nascono in situazioni di passività dove la possibilità di agire è ristretta o ostruita (“restricted agency”), i brutti sentimenti fanno riflettere: non potendoci fare niente in prima persona si è spinti a pensare alle cause del proprio malessere e a scoprire, talvolta, di provare un sentimento condivisibile. Alle volte la frustrazione è condivisa solo nel senso che una serie di egocentrismi si vanno a sommare e legittimare l’un l’altro, sfogandosi senza capire perché, e contro chi, si stia urlando: in questo caso la potenzialità diagnostica del sentimento scomodo è disattesa (pensiamo ad esempio ai gineprai che certi tweet aprono). Ma altre volte il sentimento si scopre condivisibile per una ragione autenticamente comune.

Nell’introduzione Ngai si rifà alla formulazione di Harré per cui le emozioni “interpretano ruoli in forma d’azione”. Prima e dopo questa intuizione, Harré scrive, in The Social Construction of Emotion: Quali sono i vocabolari delle emozioni, e sotto quali condizioni vengono usati? […] Le emozioni sono strategiche. Interpretano ruoli in forma d’azione. E le azioni succedono in situazioni. Quindi l’indagine di un’emozione deve essere allargata per includere i contesti sociali in cui mostrarle e persino sentirle […] è appropriato.

In altre parole: se si parla di emozioni, un approccio essenzialista non ha senso. Non possiamo capire le emozioni senza tenere conto del loro contesto sociale perché sono già sempre intessute di significati che non vengono assegnati mai individualmente: ci ritroviamo a provare delle cose che, nella nostra cultura e nelle altre in modo differente, già significano qualcosa. Quando si provano degli ugly feelings, suggerisce Ngai, ci si sente ingabbiati in spiegazioni affrettatamente private: ma su queste riduzioni dei brutti sentimenti a repressioni di tipo psicologico/individuale si può riflettere, vedere se i vocabolari si possono integrare, dando spazio a modi di sentire che non hanno ancora nome, ma che domandano di venir ammessi nel regno dei significati. Non si sente mai da soli, neanche quando ci si sente impotenti. Ma allora, se le emozioni interpretano ruoli in forma d’azione, a quale ruolo politico corrisponde l’impotenza?

Alla diagnosi, ho riassunto fin qui seguendo Ngai. Ma, per rispondere meglio, serve fare un passo indietro. Prima infatti va chiarito che la prospettiva d’analisi di Ngai è dichiaratamente estetica non solo perché la studiosa argomenta analizzando artefatti – da Eva contro Eva a Inserzione pericolosa, da un’opera d’arte concettuale come One Million Years (Past) di Kawara a La capanna dello zio Tom – ma anche, soprattutto, perché la posizione dell’arte nella società capitalista riflette a ben vedere quella dei singoli cittadini, della loro capacità politicamente creativa, che sembra non potere nulla di fronte al mostro anonimo. Come l’arte, che dal punto di vista del capitale è inutile per definizione. Come la si è monetizzata? Cosa la si è fatta diventare? Cosa non si riesce a capitalizzare, dell’arte? Riflettendo sulle pagine della Teoria Estetica in cui Adorno discute la questione dell’autonomia dell’arte, Ngai scrive: La letteratura potrebbe essere lo spazio ideale per investigare cattivi sentimenti che ovviamente ramificano oltre il dominio propriamente estetico, dato che la situazione di

restricted agency dalla quale tutti questi sentimenti risultano è una posizione che descrive la posizione dell’arte stessa in una società altamente differenziata e totalmente commodified [cioè: trasformata in commodity, in bene di consumo].

Seguendo il parallelo tra teoria degli affetti e letteratura, si evince che, a ben vedere, nell’economia tardocapitalista sono le singole persone ad essere state commodified. Dalla loro vanità, banalmente, se non dall’avarizia: dalla loro stessa propensione, sfruttata dal mercato, a pensarsi come beni di consumo – come qualcosa da vendere, da pubblicizzare, da esibire. È in questa società che la posizione dell’arte è appunto quella apparentemente più inoffensiva: non serve a niente, e in una polis dove tutto deve servire a qualcosa, risulta superflua. Ossia, la sua agency è ostruita: non ha potere d’azione, qualsiasi cosa “provi” non importa. Come le persone, che “importano” solo come consumatori: i loro sentimenti, in sé e per sé, non importano, quel che importa è se comprano o no, se vendono o no.

Se le emozioni interpretano ruoli in forma d’azione, a quale ruolo politico corrisponde l’impotenza? Alla diagnosi.

Estremizzando, sembra che i sentimenti in quanto tali non possano che venire frustrati: che l’umanità, come qualità, non serva a niente (serve se esibita, di nuovo, così da acchiappare simpatie). In più i brutti sentimenti di cui parla Ngai, le bestioline che rosicano, non sono neanche davvero offensive: non protestano in modo preoccupante e se lo fanno li si riduce a eccesso patologico o utopista, o a rabbia e disperazione da sfruttare, non da affrontare, a fini di propaganda. Questa posizione frustrata è quella degli ugly feelings (che, a questo punto è evidente, sembrano mascherare altri sentimenti): bestiacce schifose, capolavori della letteratura che puntano il dito sulla loro stessa inconcludenza.

Non per niente Bartleby è la figura centrale di Ugly Feelings, una specie di musa ispiratrice. Da Bartleby lo scrivano, il celebre racconto di Melville, Ngai mutua infatti un aggettivo chiave: gli ugly feelings vengono definiti come sentimenti “bartlebiani”, e il significato di questo appellativo si riassume nella questione posta fin dalla prima pagina dell’introduzione, una questione che attraversando i vari capitoli arriverà a chiedere il conto all’autrice nella conclusione:L’intransigente passività di Bartleby, persino nell’atto polemico di rifiutare di lavorare (“preferirei di no”) è radicale o reazionaria? Dovremmo leggere la sua inerzia come parte di una strategia che anticipa stili di attivismo politico non violento a venire o meramente come un segno di ciò che oggi chiamiamo depressione?

Come ha scritto Jennifer Greiman, Ugly Feelings non è un libro su Melville ma una prolungata lettura attraverso Melville, “un libro che ha meno a che fare con il suo corpus di scritti come tale che con quello che la scrittura fa e – più precisamente – con quello che si può fare con essa”. È in quest’ottica che concentrerò le mie riflessioni su Bartleby, il cui rifiuto mi sembra condensare le traiettorie degli altri capitoli. Infatti, oltre al rifiuto di lavorare, Bartleby esprime soprattutto, nella lettura di Ngai, il rifiuto di consumare: non mangia, non spende, non vuole nulla. Non è neanche un personaggio con cui è facile empatizzare, come non lo sono i sentimenti che nel libro di Ngai questo personaggio caratterizza. Tornando a Melville: Bartleby non è il narratore del racconto ma il suo personaggio principale, descritto dalle parole di un avvocato, il suo capoufficio a Wall Street. Quest’ultimo è un uomo di buon senso che si trova a non sapere come relazionarsi allo strano personaggio, e questo spaesamento viene a rappresentare quello che il lettore prova di fronte a Bartleby. Un volto smunto e composto, gli occhi grigi, opachi, spenti. Non pareva turbato dalla minima agitazione. Avessi scorto nei suoi modi una certa inquietudine, ira, impazienza, impertinenza, in altre parole avessi notato in lui qualcosa di comprensibile, di umano, senza dubbio l’avrei licenziato sui due piedi. Ma, così com’era, mi sarebbe stato più facile licenziare il bianco busto in gesso di Cicerone. Rimasi a contemplarlo per qualche tempo, mentre lui continuava tranquillo a copiare, poi tornai alla mia scrivania.

“È una cosa ben strana” mi dissi. “Che dovrei fare?” Però il lavoro da sbrigare era urgente; così conclusi che, per il momento, mi conveniva non pensarci più.

Il problema Bartleby però si ripresenta presto, così che quel che questo racconto mette in scena non è soltanto l’intransigente passività di un impiegato ma soprattutto le reazioni ad essa, prima fra tutte quelle dell’avvocato. L’avvocato è colui che ammette esplicitamente che la carità altro non è che un comportamento pratico basato sull’interesse personale: nella lettura di Ngai questo personaggio mostra come questo tipo di carità sia una “profilassi affettiva” contro la ripugnanza che Bartleby produce in lui, anche se è riluttante ad ammetterlo: una ripugnanza mista a fascinazione. È grazie al suo “Wall-Street spirit”, ossia sopprimendo prudentemente la sua avversione, che l’avvocato riesce a tollerare il disagio che Bartleby gli suscita: in questo senso, scrive Ngai, “se il disgustoso è sempre ciò che è insistente e intollerabile, Melville suggerisce che la tolleranza è sempre, in qualche modo, una negazione del disgusto.” Poiché il disgusto che l’avvocato prova segretamente per Bartleby è improduttivo, egli mobiliterebbe quel che considera carità per ridurlo a un’amichevole disprezzo, il disprezzo che si prova “per qualcuno percepito come inferiore ma fondamentalmente innocuo – ossia, una persona che ‘non significa niente’ ”. Non significa niente ma muove il racconto, e lo fa rifiutando la pietà dell’avvocato, rifiutandosi di venire riconosciuto, sentito.Quello che di Bartleby sembra intollerabile è come egli renda visibile, paradossalmente, la sua invisibilità sociale, persino da dietro il paravento che lo nasconde letteralmente alla vista, impedendo quella che Goffman chiama l’ “inattenzione civile” dalla quale dipendono le routine della vita pubblica in una prospera democrazia.

In cosa consiste la “civil inattention” che Bartleby impedisce? In quel che Goffmann considera il più lieve dei rituali sociali: il distratto scambio di sguardi quando non ci si sta propriamente relazionando uno con l’altro. Quando una persona si trova insieme ad altre persone ma non è impegnata in una conversazione con esse, né in un altro tipo di interazione precisa, può assumere diversi comportamenti. Può fissare la persona che ha di fronte esprimendo con la propria faccia, francamente, la propria risposta a quel che vede, oppure può fare finta che non esista: in entrambi questi due casi tratterebbe chi ha di fronte come se non fosse una persona. “Nella nostra società”, scrive Goffman, americano, nel 1963, in Behavior in Public Places, questo tipo di trattamento va contrastato con un comportamento che generalmente è il più appropriato, e che chiameremo “civil inattention”. Si dà all’altro abbastanza “visual notice” da dimostrare che ci si rende conto che l’altro sia presente […] mentre subito dopo si ritira la propria attenzione da lui, così da esprimere che non costituisce l’obiettivo di una speciale curiosità. Nel compiere questa cortesia, gli occhi di chi guarda potrebbero passare sugli occhi dell’altro, ma nessun “riconoscimento” è propriamente permesso. […] Accordando inattenzione civile, l’individuo implica che non ha ragione per sospettare delle intenzioni degli altri presenti né per aver paura di loro, per essergli ostile, o per desiderare di evitarli.

Bartleby non accorda inattenzione civile, né vuole che a lui venga riservata: fin dal suo primo giorno di lavoro si sistema dietro al suo paravento, al riparo anche dalla più debole interazione. Quando gli viene chiesto chi sia, da dove venga, risponde che preferirebbe non rispondere. Non vuole rapporto, non vuole avere a che fare. Non vuole che in lui venga riposta confidenza o fiducia, neanche la più pallida: non vuole neanche rendersi insospettabile, o guardare gli altri come se lo fossero. Non vuole far parte della società in cui si trova, anche se, per forza di cose, ci si trova. È stato assunto, comprato, e non vale niente, quindi, che si fa di lui? Si prova a capire congratulandosi con se stessi per la propria tolleranza, lo si licenzia, lo si lascia morire? È colui che non serve ma che occupa spazio, e nemmeno parla.

È possibile pensare a un’etica non fondata sull’empatia? Serve un’arte che faccia quello che fa Bartleby, dice Ngai: un’arte disgustosa, intollerabile, che attragga l’attenzione proprio sul suo essere tale.

Quel che la scrittura di Melville riesce a fare sembra essere proprio questo: porta a chiedersi da che parte si sta, se si sta da qualche parte, e soprattutto se si debba proprio starci, dalla parte di qualcuno. È possibile pensare a un’etica non fondata sull’empatia? Si chiede Ngai in polemica con Martha Nussbaum. Questa scrittura mette in dubbio il bisogno istintivo di appigliarsi a un qualcosa di riconoscibile, o di simpatico, per poter comprendere. Forse non ce n’è bisogno. Quel che Bartleby rifiuta, ciò a cui non sembra interessato, è proprio di entrare nel gioco del desiderio e dell’empatia. E viene da chiedersi, lì perplessi in mezzo al grigiume e alle scartoffie a cui Bartleby rifiuta di applicarsi: ma allora, cosa ho letto? Cos’è che ho intuito, se non proprio capito? Che serve un’arte che faccia quello che fa Bartleby, dice Ngai: un’arte disgustosa, intollerabile, che attragga l’attenzione proprio sul suo essere tale.

Il primo capitolo di Ugly Feelings è dedicato a un’altra opera di Melville, L’uomo di fiducia. La trama di questo romanzo è presto riassunta: a bordo del Fidele, un battello in viaggio sul Mississippi verso New Orleans, un ambiguo personaggio testa in vari modi la fiducia dei passeggeri, non solo quella nei suoi confronti ma soprattutto la fiducia che ripongono gli uni negli altri. Le reazioni dei passeggeri costituiscono lo svolgimento della storia. Attraverso questo romanzo Ngai non si occupa propriamente del sentimento della fiducia, o meglio, lo fa analizzando la questione letteraria del tono. E, in un apparente paradosso, per scandagliare questa categoria sceglie di occuparsi di un romanzo che considera atonale. È proprio perché il tono de L’uomo di fiducia rimane neutro anche quando i vari personaggi provano delle emozioni che Ngai ritiene questo romanzo un’opera utile a chiarire come il tono non equivalga ai sentimenti, ai toni, che i personaggi suscitano: piuttosto il tono va inteso come l’affetto globale che struttura un testo.

In questo caso il tono che Melville modula si strutturerebbe attraverso i dilemmi socio-psicologici posti dal sistema del capitalismo fiduciario. E in questo senso la sua atonalità, la sua ambiguità emotiva, rende L’uomo di fiducia, secondo Ngai, più bartlebiano di Bartleby stesso: qui non è un solo personaggio a rifiutare l’empatia, questo romanzo (l’ultimo che Melville ha scritto) vede avvicendarsi talmente tanti personaggi psicologicamente imperscrutabili che Bartleby sembra esserne diventato il principio narratologico. “Depersonalizzando il dialogo, scindendo le parole dai parlanti, e trattenendo l’evocazione visiva – atti direttamente facilitati dalla rimozione di un protagonista chiaramente individuato che chieda la nostra attenzione e simpatia – il romanzo porta il lettore a concentrarsi sul medium del linguaggio stesso”, scrive Tichi. Ma di chi sono le parole che il lettore sente, leggendo? Secondo Tichi il parlare che caratterizza questo romanzo è “parassita”: quasi tutte le sue storie sono ripetizioni di storie di qualcun altro, chiacchiere, pettegolezzi, storie di seconda mano. Le narrazioni, in altre parole, sono dissociate dall’esperienza effettiva che si racconta, o da un qualsiasi peso morale che potrebbero portare: non hanno peso, sono storie svalutate. A questo punto Ngai, riflettendo sulle osservazioni di Tichi, interviene ripensando il concetto di valore. “L’uomo di fiducia”, scrive, connette esplicitamente la questione di come un affetto si trasferisca da un soggetto a un altro e venga garantito come una forma di proprietà psichica, alla questione dei cospicui spostamenti di valore monetario dalle forme designate per contenerlo, semplicemente nel processo attraverso il quale queste forme passano di mano in mano.

Da qui sembrano aprirsi due questioni. La prima riguarda il rapporto tra valore di scambio e valore reale, e anche tra valore e “significante” del valore: nel 1857 come oggi la connessione tra il valore di un oggetto e il supporto fisico che si usa per lo scambio è instabile, oltre che sempre più impalpabile. Come scrive Ngai rifacendosi alle parole di Goux (106): La moneta fiduciaria, che assicura tutti i moderni sistemi di credito “basandosi non sul valore del materiale di cui è composta (carta, bronzo, alluminio) ma sulla fiducia in quelli che l’hanno emessa,” segnala già una convergenza tra affetto e moneta che il romanzo di Melville riesaminerà ripetutamente.

Inoltre, fa notare Ngai sulla scorta dello storico David Henkin, il legame fra linguaggio e denaro era particolarmente pronunciato in un periodo in cui l’eccessiva proliferazione di cartamoneta non uniforme aveva trasformato le banconote in veri e propri testi che andavano letti, esaminati attentamente, in modo da essere sicuri di non accettare soldi contraffatti, o addirittura finti. “Dal 1850 circolavano talmente tanti tipi di banconote che solo un esperto con l’aiuto di un catalogo poteva stabilire il valore delle banconote provenienti da fuori città”. Oggi, anche se la cartamoneta è uniforme e certificata, ci si può comunque facilmente ritrovare con in mano un pugno di mosche: pensiamo ad esempio alla recente svalutazione della sterlina a seguito di una tentata, e ormai anche rimangiata, riforma di tassazione. Di chi ci si fida? Chi mi garantisce che i miei risparmi non verranno polverizzati dall’inflazione? Nel caso della moneta, non posso non fidarmi (delle banche centrali, di chi decide le politiche economiche del mio paese, eccetera): non posso decidere, come singolo individuo, di passare a un sistema di moneta merce. Al limite posso comprare delle cose il cui valore non verrà mai meno – sempre che esistano. Nel caso degli affetti, posso non fidarmi? Si, ma allora, a ben vedere, dovrei tacere e non proferire parola. Non dare all’altro alcun appiglio umano, perché l’altro potrebbe rivenderselo, o sfruttarlo contro di me. “Preferirei di no”.

Come si crea un fake feeling, un sentimento finto? E che usi può assumere un sentimento creato ad arte?

E qui arrivo alla seconda questione, che ci riporta a una domanda che è già stata posta: di chi sono le parole, in questo romanzo? Di chi sono gli affetti raccontati? Le storie mantengono il loro valore anche se quando le si “dà” all’interlocutore non le si sente, nel raccontarle? O piuttosto le storie sono solo di chi le ha vissute in prima persona, e poi raccontate, scritte, e al limite di chi nel raccontarle prova a restituire un po’ dell’emozione che ha provato ad ascoltarle, un po’ della “sua” emozione? Ancora oggi non è facile stabilire quali siano i confini di applicabilità del concetto di proprietà intellettuale, la legislazione in merito ha parecchie zone d’ombra. Ci sono i plagi riconosciuti in quanto tali, certo, e poi le esplicite imitazioni, ma anche le citazioni implicite, e allora di chi è l’idea? Come stabilire se si è in buona o cattiva fede? Anche quando non si tratta di opere d’arte o di brevetti la situazione non è meno complicata, la falsificazione e l’inautenticità sono sempre dietro l’angolo e misurarle è difficile se non si possiede un proprio baricentro di valore, una certa sensibilità all’inganno altrui e prima ancora all’auto-inganno. A inizio capitolo Ngai si chiede: come si crea un fake feeling, un sentimento finto? E che usi può assumere un sentimento creato ad arte? Dalle spettacolarizzazioni dei più svariati disagi offerta dai rotocalchi televisivi all’amico narciso che sa come approfittarsi dei nostri sensi di colpa, gli usi possibili sono evidentemente molteplici.

In ogni caso, il nodo attorno al quale Melville gira intorno è quindi, come dichiarato esplicitamente, quello della fiducia: ma si tratta di una fiducia atonale che l’empatia non basta a garantire, è una fiducia che si dà per scontata e di solito fa da sfondo alla scena principale, ma attorno alla quale messa in dubbio si gioca il tono del romanzo intero. Va notato che l’opera è ambientata e pubblicata il primo aprile del 1857 e che il titolo completo del romanzo è The Confidence-Man: His Masquerade. Quel che Melville sembra esprimere, o meglio quello che il tono del romanzo in fondo ci comunica, è che sul Fidele come in società quello a cui assistiamo come lettori (e che impersoniamo, come attori) non sia nient’altro che una gran mascherata, un pesce d’aprile perpetuo. Chiacchiere e tradimenti, imbrogli e pentimenti. Cos’è vero? Non c’è materiale umano che possa garantire l’infallibilità: per forza di cose se mi fido – di chiunque, anche della persona che sento come più buona e sincera – rischio. Ma, per vivere in società, non posso non fidarmi.

Nel complesso, l’impressione durante la lettura di Ugly Feelings è che la sfida che Ngai si propone nell’introduzione (comprendere “come l’emozione possa venire recuperata per un prassi critica, facendo luce sull’intima relazione tra affetti negativi e ‘pensiero negativo’ ” sia stimolante a livello intellettuale ma da un punto di vista più strettamente politico lascia perplessi. Ugly Feelings sembra un esperimento che fa di tutto per farcela ma che infine fallisce, e lo sa. Nei vari capitoli Ngai si impegna in analisi puntuali e innovative, è una virtuosa del lavoro concettuale raffinato e la sua ricerca di nuove prospettive è inesausta: ma, se la domanda portante dell’opera è appunto quella riguardante il possibile uso politico degli ugly feelings, le risposte che si dà lasciano il dubbio. Scorrendo il libro si incontrano certo brillanti diagnosi: l’ “animatedness” (una caratteristica affettiva che Ngai coglie per prima e battezza così) viene rintracciata in diverse raffigurazioni stereotipate, politicamente tutt’altro che neutre, di gruppi non mainstream (afroamericani, ebrei, ma anche italiani e irlandesi). Questi vengono rappresentati in modo eccessivamente emotivo, agitato e spesso sessualizzato, e contemporaneamente come soggetti privi di una capacità d’agire individuale: troppa emozione, troppo poco potere d’agire. Nel discutere l’invidia, Ngai denuncia che la sua comune riduzione a risentimento per una certa mancanza individuale non ne coglie il potenziale politico, che consisterebbe in un uso positivo dell’inequalità percepita. “Positivo” nel senso che l’invidia potrebbe portare a ripensare la proprietà (di un certo attributo) in termini più plastici, e l’identità in senso collettivo.

L’irritazione viene interpretata come una sorta di rabbia “inesatta” o ineffettuale, l’ansia come un “essere gettati” che può permettere al soggetto di ripensare la sua collocazione nel mondo. La “stuplimity” invece, altro neologismo di Ngai, descrive quel misto di noia e timore di fronte ad eventi smisurati e terribili – come ad esempio le catastrofi naturali – che anziché ispirare sentimenti sublimi lascia stupefatti, e infine addirittura noncuranti (tanto io che ci posso fare?): il “whatever factor”. Ma come mobilitare questo affetto? O come far sì che la paranoia riguardo all’essere socialmente condizionati proprio nel momento in cui ci si sente più liberi smetta di essere un impedimento creativo e diventi una critica politica “attiva”? In altre parole: siamo sicuri che la capacità diagnostica delle emozioni inesplose, inespresse, che ruminano dentro senza riuscire a risolversi in azione, possa essere considerato un potere politico? Una volta diagnosticate le difficoltà del sistema di relazione sociali in cui il soggetto vive, per disincastrarsi dalla frustrata ambiguità non c’è forse bisogno, comunque la si metta, di una forza altra, fresca, fatta di qualche sentimento meno “ugly”, per permettere un’azione di cambiamento? Le analisi di Ngai diventano più interessanti quando ci si ricorda che, purtroppo, dagli ugly feelings non si scappa, li si prova proprio malgrado. Le rivalutazioni di Ngai sembrano così già in sé delle trasformazione possibili, delle tracce che aiutando a non liquidare questi sentimenti troppo in fretta ma ad usarli per analizzare la situazione che li provoca coltivano una riflessione, e quindi una presa di distanza da essi.

Per disincastrarsi dalla frustrata ambiguità non c’è forse bisogno, comunque la si metta, di una forza altra, fresca, fatta di qualche sentimento meno “ugly”, per permettere un’azione di cambiamento?

Nella conclusione del libro Ngai tratta il disgusto come un’emozione che non appartiene più totalmente alla categoria degli ugly feelings ma invece è già a cavallo con un altro tipo di affetto:La poetica del disgusto sembra averci portato più vicino all’ambito della teoria politica, forse persino dell’impegno politico, che gli altri affetti negativi che abbiamo discusso. Nella sua intensa e ambivalente negatività, il disgusto sembra così rappresentare il limite più esterno o la soglia di quello che ho chiamato ugly feelings, preparandoci per emozioni più strumentali o politicamente efficaci. Ci porta quindi al limite di questo progetto sull’estetica degli affetti minori, segnando il punto più lontano dove può arrivare.

Dopo Ugly Feelings Ngai, che non è solo una cultural theorist ma anche una poetessa affermata, ha continuato la sua ricerca pubblicando Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting (2012) e Theory of the Gimmick: Aesthetic Judgment and Capitalist Form (2020). Qui ha sviluppato traiettorie che si interrogano sulla relazione tra alcune emozioni che l’arte suscita, il nostro modo di chiamarle, e il ruolo che il capitalismo ha nella scelta di queste parole – parole che, come abbiamo visto, per forza di cose vanno a strutturare l’esperienza che facciamo delle varie emozioni, come sentiamo. Per riflettere su questa autrice, celebrata negli Stati Uniti ma della quale in Italia non si è parlato molto, mi è sembrato importante partire dall’analisi della sua prima, pioneristica monografia, che ormai è considerata un testo di riferimento nell’ambito della teoria degli affetti. È qui infatti che Ngai ha posto la sua questione più ambiziosa, e cioè se i brutti sentimenti, dal punto di vista politico, proprio perché disgustosi possano essere addirittura desiderabili.

Nella ricerca di Ngai il disgusto, il cui simbolo ovviamente è Bartleby, rappresenta ciò che per la società dei consumi tardo capitalista è inassimilabile. In questo senso il nuovo tipo di estetica che l’autrice propone attraverso Ugly Feelings è basata sulla ripugnanza e non più sul desiderio, fin troppo sfruttato a fini consumistici e perfettamente integrato in un pluralismo politico che fa il paio con la “tolleranza repressiva” additata da Marcuse. Ma è oltre questa estetica che si potranno trovare le emozioni più politicamente efficaci di cui questo libro sa far sentire la mancanza.