N el 1980 Margaret Thatcher, diventata primo ministro, dà l’avvio alla politica del Right to Buy che permette ai cittadini di riscattare le case popolari all’interno di cui vivono a un prezzo che tenga in conto degli anni di affitto versati. Per il ministro per lo sviluppo economico del tempo, Michael Heseltine, “nessun altro atto legislativo è stato capace di spostare così tanta ricchezza dalle mani dello stato ai privati” e che l’obiettivo della loro politica è dare alle persone quello che vogliono, eliminando la temuta ingerenza statale. Possedere una casa, insomma, significa distribuire la ricchezza alla società, permettere ai singoli di modernizzare e migliorare la propria abitazione, accumulare patrimonio per i figli e stimolare un generale desiderio di autonomia e indipendenza, in linea con ogni società libera(le). Quando nel 2011 David Cameron propone al partito conservatore di incrementare questa politica, l’obiettivo è quello più esplicito di “ridare energia all’economia”.

Nel periodo post-pandemico mi è stato consigliato più volte di affrettarmi a comprare casa, perché nella città in cui vivo, Torino, si era verificato lo strano processo per cui comprare costava quanto affittare. Non ho mai verificato la veridicità di questa osservazione per due motivi, il primo che semplicemente non possiedo il capitale necessario per acquistare una casa, qualsiasi siano gli interessi, quindi non posso comprare; il secondo perché non so se voglio vivere in questa città e, non concependo l’acquisto di una casa come investimento (il classico “al massimo la vendi”), non voglio. Uso il passato perché il sostegno all’acquisto, nelle varie forme che ha preso, inclusa l’ottimista peer-pressure, ha di fatto aumentato la richiesta di immobili e immesso nel mercato nuovi capitali, con il risultato di far lievitare artificialmente i prezzi. Nello stesso momento, la politica di grandi eventi adottata dal governo della città ha portato alla conversione di una quota di appartamenti in AirBnb, risicando ulteriormente la quota di quelli disponibili per affitti lunghi e di conseguenza aumentando il canone di questi ultimi (secondo alcune stime, l’aumento medio negli ultimi 12 mesi è dell’8%, nel centro del 12,5%). Questo processo è esattamente quello che Cameron intendeva con “ridare energia all’economia” – del resto non specificava a scapito di chi.

L’analisi del fenomeno sembra coincidere con l’accesso alla proprietà privata, rendendola di fatto uno dei pochi strumenti di argine al processo gentrificatorio-speculativo.

Pensavo a questo, mentre leggevo La gentrificazione è inevitabile e altre bugie di Leslie Kern, pubblicato in contemporanea da Verso e da Treccani, l’editore di questa rivista (traduzione Elisa Dalgo). Il principale scopo di questo libro è sfatare alcuni luoghi comuni rispetto alla gentrificazione, per complicare la comprensione del fenomeno, dando risalto ad aspetti che spesso nel dibattito rimangono in secondo piano, come l’etnicità, il colonialismo, il genere e la sessualità. Kern è molto brava nelle sue argomentazioni, ancora più chiare e centrate del suo precedente La città femminista, (Treccani Libri, traduzione Natascia Pennacchietti), rendendo questo lavoro un ottimo primo passo per chi voglia ampliare la propria conoscenza e affinare la propria capacità di analisi su questo tema. Eppure, nonostante dunque la natura intersezionale della lettura di Kern, la quasi totalità della discussione resta legata in un modo o nell’altro alla casa come proprietà, fattuale (la mancanza di alloggi o l’impossibilità di acquistare per via della gentrificazione) o potenziale (l’allontanamento di certe fasce della popolazione per effetto della finanziarizzazione della terra). In altre parole, l’analisi del fenomeno sembra coincidere con l’accesso alla proprietà privata, rendendola di fatto uno dei pochi strumenti di argine al processo gentrificatorio-speculativo. Può essere una città un oggetto privatizzabile, mi domando, per cui per parlare di città parliamo di rendita e metri quadri? Possiamo decostruire i processi di finanziarizzazione del suolo o è una battaglia persa?

Come scrive Kern, “l’accumulo di ricchezza e proprietà grazie alla gentrificazione e all’allontanamento che ne deriva è dato per scontato, come se fosse la norma o perfino un aspetto positivo, nella società capitalista occidentale” e, se consideriamo la proprietà privata come elemento costitutivo della storia occidentale, la gentrificazione, sempre più massiccia, pervasiva ed esponenziale, non è che l’estrema conseguenza di questo processo. Si può insomma tracciare una linea continua dalle enclosures, che hanno trasformato l’agricoltura di sussistenza in un’agricoltura di mercato rendendo i lavoratori totalmente dipendenti da un padrone, alle politiche neoliberiste degli anni Ottanta, in cui la spinta all’accesso di massa alla proprietà ha promesso agli stessi cittadini di migliorare la propria condizione, guadagnando autonomia, al costo però di una responsabilizzazione totale rispetto al proprio futuro – non importa quali siano le condizioni. E con il risultato a valle di perdita di spazio di manovra da parte dello stato e il disinteresse dalla cura del singolo – a seconda di come la si voglia leggere.

La maggior parte dei libri sulla gentrificazione mira a rivelarne l’aspetto economico, di accumulo della ricchezza e di riproduzione del capitale, celato sotto espressioni come “rigenerazione”, “riqualificazione”, “rivitalizzazione” – come per esempio Bdsg. Breve manuale per una gentrificazione carina di Giovanni Semi, per Quanti Einaudi, che ironizza su tutte le false etichette che si mettono per decorare la sostituzione urbana, per renderla buon senso. Lo fa anche Kern, sottolineando in modo più incisivo come le metafore in uso non siano solo metafore: cosa si rivitalizza, se non qualcosa che è morto? I pionieri o la frontiera sono le stesse categorie del colonialismo, perché sono ancora e strettamente coloniali, non usi trasposti. Soprattutto, però, Kern si ripromette di mettere in discussione proprio lo status quo della città come somma di proprietà private, per uscire da quella logica autoevidente e dunque necessaria che sta dietro alla gentrificazione, per esprimerne i caratteri innanzitutto non naturali, ma storici, e strettamente connessi alla supremazia bianca, al colonialismo e al patriarcato che hanno prodotto e si riproducono all’interno dell’economia capitalista. Sembra anche questo scontato o superfluo, ma quando pensiamo alla casa, a fatica decifriamo il sistema di pensiero per cui è importante o salvifico possederne una, né la posizione che assumiamo quando entriamo nel gioco del suo possesso.

In special modo vale in Italia, dove l’acquisto della casa è considerato un passo necessario, centrale e questa nevrosi intorno all’abitazione la fa apparire come l’unico elemento effettivo capace di dare prova dell’essere diventati adulti, di essere in controllo di sé – ben più del matrimonio o dei figli – nonostante le condizioni lavorative ed economiche medie facciano sì che questo sia possibile spesso solo grazie a un aiuto familiare. Come spiega Sarah Gainsforth in Abitare stanca (Effequ, 2022), in linea con quello che accade in Inghilterra nello stesso periodo, “l’Italia è diventata un paese di proprietari grazie a programmi di edilizia agevolata e sovvenzionata, a incentivi fiscali, a politiche e fondi pubblici” e “la casa di proprietà è stata lo strumento di rottura delle lotte sociali e di una composizione di classe che minacciava sempre di più gli interessi dell’élite economico-finanziaria”.

La casa di proprietà è centrale nel progetto politico di conservazione che ha plasmato la società e la cultura, penetrando nel senso comune, facendosi valore individuale e interiorizzato.

“La casa di proprietà è centrale nel progetto politico di conservazione che ha plasmato la società e la cultura, penetrando nel senso comune, facendosi valore individuale e interiorizzato,” scrive per sottolineare che “non è un fatto ‘naturale’, ma come tale appare: da questo punto di vista, si può dire che le politiche per la casa hanno avuto successo”. Come spiega poi nel suo libro, questo processo non-naturale non fa che partecipare alla riproduzione di disuguaglianze preesistenti – la quasi totalità delle famiglie più ricche (il 91,7%) è proprietaria della propria abitazione, mentre lo è solo il 35% delle famiglie più povere – pur essendo presentato come un dato di fatto, un passaggio fondamentale della vita, universalmente valido, rispetto al quale ognuno ha virtualmente a disposizione gli strumenti necessari. “I patrimoni lasciati in eredità sono aumentati di valore e sono diventati sempre più concentrati. In questo quadro la casa è diventata uno strumento di perpetuazione delle disuguaglianze, che non è solo un problema generazionale” sottolinea Gainsforth, a cui fa eco Kern, per cui “la gentrificazione accelera questo processo di accumulo di ricchezza basato sulla proprietà delle abitazioni capitalizzando il già citato divario di rendita e garantendo un ritorno elevato sull’investimento iniziale”.

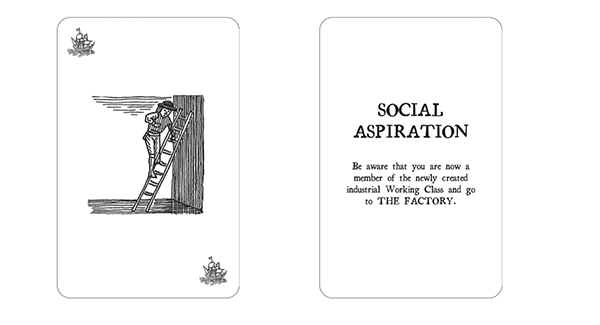

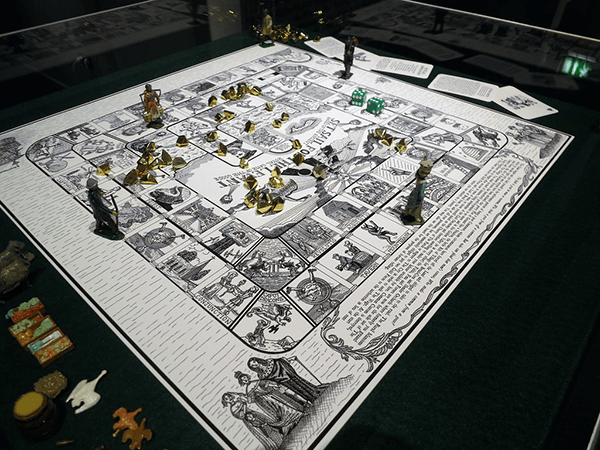

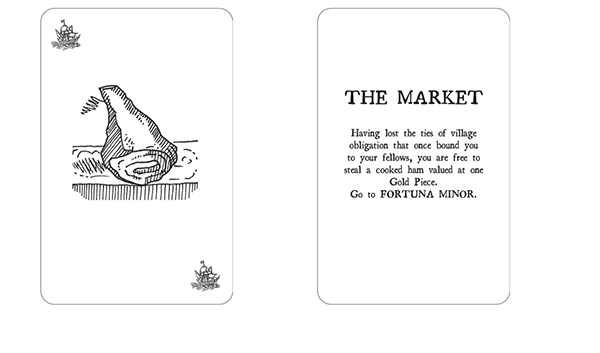

La casa, dicevo, è però presentata come strumento di rottura dalla povertà, che, nella prospettiva di una vita migliore, deve passare attraverso il rischio del mutuo e dell’indebitamento. Questa dinamica è alla base dell’opera di Olivia Plender, Set Sail for the Levant: A Board Game About Debt (or a Social Satire), un effettivo gioco da tavolo che mette in scena, in maniera esplicita e leggibile, le regole per cui il sud del mondo è mantenuto in uno stato di cronica povertà e sfruttamento, insieme alle dinamiche debitorie per cui i lavoratori non riescono riconquistare autonomia e autodeterminazione. Il gioco è truccato: indebitarsi è l’unica opzione praticabile per sfuggire alla dominazione, ma il costo per ripagare il debito è “salpare per il Levante, dove la legge non può raggiungerti”. Il modo per far fortuna e smettere di fuggire è riprodurre i sistemi di sfruttamento coloniali, alla conquista di terre di nessuno – così da sperare di arrivare, prima o poi al vertice della gerarchia, come proprietario della banca che ha erogato il primo debito. In questo gioco c’è una regola fondamentale: nessuno può vincere.

Conquistare le terre “di nessuno” per ottenere del guadagno o per alleviare la propria sofferenza economica è del resto esattamente il processo alla base della gentrificazione letta in senso classico, cioè la fuga della classe media più a est (o a nord, basta che sia più lontano) per poter acquistare una casa. E non solo, per aumentare quella ricchezza, per capitalizzare quell’investimento, a quella terra si danno nuovi nomi a queste terre – viene in mente come è stato battezzato NoLo, l’uso del termine distretto, l’invenzione di quartieri – o si trasformano i loro aspetti più identitari in caratteri superficiali, utilizzabili a fini di rebranding e marketing, dall’attivismo dei gruppi lgbt, alla presenza operaia o migratoria se storica, o qualsiasi elemento possa essere ridotto a stile di vita, meglio se “alternativo”. I frutti di questo aumento di valore non sono ridistribuiti nelle comunità originarie ma vanno solo ad alzare il valore degli immobili, con il successivo rischio della distruzione o alienazione della comunità dall’area.

Come si vede, il termine coloniale è usato letteralmente, insomma. Anche per Kern, “la città funziona secondo una logica razziale sviluppata durante il colonialismo ed espressa oggi mediante geografie di valorizzazione (spazi bianchi) e di alienabilità (spazi neri o delle minoranze etniche) legate a criteri razziali”. Classe, etnicità e anche genere e sessualità: le strutture familiari non-tradizionali trovano difficilmente spazio persino nei nuovi edifici, che sono quasi sempre pensati con la famiglia mononucleare come norma, nonostante all’inizio dello scorso decennio solo nell’Unione Europea fossero più di ottanta milioni le persone che vivevano in costellazioni non familiari e orizzontali.

L’aumento di valore è letto come sintomo della crescita della città, mentre il deprezzamento è l’opposto – come se questo aspetto fosse un indicatore della salute generale urbana, invece che un costo che qualcuno sarà obbligato a pagare.

“La mercificazione e l’elitarizzazione ci esortano a ‘seguire il denaro’: chi ci guadagna quando pratiche ed elementi quotidiani o poco dispendiosi vengono trasformati in imprese redditizie?” domanda Kern. Se da una parte sembra abbastanza chiaro che la città non è un organismo in grado di autoregolarsi (o non è un organismo tout court), visti i rapidissimi processi di gentrificazione di città medie, come Bologna, e di super-gentrification (cioè di gentrificazione ulteriore, dopo una prima) in città globali come Londra o New York o Milano, d’altra parte l’aumento di valore della terra è ancora letto come sintomo della crescita economica della città nel suo insieme, mentre il deprezzamento è l’opposto – come se questo aspetto fosse valido di per sé, un indicatore della salute generale urbana, invece che un costo che qualcuno sarà obbligato a pagare.

Kern, però non vuole analizzare come la speculazione abbia un ruolo di accelerazione esponenziale in questo processo o quanto questo fenomeno sia distruttivo, cosa che appunto, data la sua portata, è più o meno evidente a tutti, ma, e qui sta l’intento politico di questo libro, dichiarando che la gentrificazione non è naturale, dichiara anche che la gentrificazione non è inevitabile. L’idea che non ci sia modo di opporsi alla gentrificazione e ai suoi meccanismi ingiusti è infatti nichilista e il nichilismo è identico alla speranza, cioè mira all’inazione, mentre il suo libro ha a cuore “questioni di responsabilizzazione, responsabilità e potere”, cioè creare una mappa di pratiche che possiamo mettere in atto, non solo per comprendere, ma anche per respingere e reagire alle dinamiche gentrificatorie. Se i processi finanziari, economici, speculativi dietro il fenomeno della gentrificazione – e dell’estrazione di profitto da ogni cosa, che è sinonimo – sono al di sopra delle possibilità non solo dell’azione, ma persino di piena comprensione del singolo o della politica tradizionalmente considerata, come dice Kern, possiamo “cambiare il racconto per cambiare il finale”.

“Valutare questi aspetti significa affrontare questioni di responsabilità e intenzioni individuali e il loro rapporto con fattori sistemici, strutturali. Significa anche impegnarsi a riflettere su posizionalità, emarginazione e privilegio. Ma soprattutto impone di riflettere sempre sul potere, soprattutto quello sistemico, che opera a prescindere dalle intenzioni” scrive Kern. Ovunque andiamo a vivere ci inseriamo in un “insieme di decisioni, azioni e politiche precedenti da cui dipende l’attuale realtà del quartiere”, ma spetta a noi decidere come agire all’interno di quella rete, anche quando quelle scelte “saranno condizionate da norme e valori prodotti da una lunga storia di dominazione e oppressione”. Abbiamo sfere di influenza, ci ricorda Kern, possiamo studiare la storia del luogo in cui viviamo, capire i collegamenti tra i sistemi di potere, quali lavorano a nostro favore e quali a nostro discapito, scoprendo forse che ciò che ci avvantaggia oggi ci obbligherà ad allontanarci domani, rimettendo in discussione l’opinione comune, la scelta scontata, la crescita in quanto crescita, per invece imparare a posizionarsi, a comprendere il proprio posto in questa rete di dipendenze, per creare altre possibilità di esistenza non solo nel futuro ma anche nel presente. Bisogna tenere a mente il gioco di Olivia Plender, ricordare che le regole sono truccate, che il banco vince, gli altri perdono – e che forse non è un gioco.