W

o shi heigui, zhishang di. Yeah! (“Sono un mostro nero e il mio QI è basso. Yeah!”). In un ignoto villaggio africano un gruppetto di bambini recita in mandarino la frase davanti a una telecamera. Ridono, alzano i pugni al cielo. Sembrano divertiti. In realtà, non sanno cosa stanno dicendo. Leggono quanto c’è scritto su una lavagna. Heigui – letteralmente “diavolo nero” – è l’equivalente cinese della “N-Word”, la parola dispregiativa utilizzata a livello globale per indicare chi ha la pelle scura.

Il video è comparso sui social network cinesi nel 2020 scatenando reazioni contrastanti: qualcuno ha espresso sdegno per l’evidente vena razzista del messaggio. Qualcun altro ha trovato la clip “divertente”, come sa esserlo un film demenziale o una battuta di cattivo gusto. Quelle riprese sono cadute nel dimenticatoio per diversi anni. Fino al terribile lockdown di Shanghai: in primavera milioni di persone sono rimaste chiuse dentro casa per tre mesi, in diversi casi senza accesso ai beni essenziali. All’apice della disperazione, video con protagonisti africani sono spuntati nuovamente sui social cinesi. “Forza Cina!” gridano dei bambini in una clip. “Ho fame!” esclamano altri davanti a una porzione di patatine fritte. Chiara allusione alla denutrizione in Africa, ma anche alla mancanza di cibo sperimentata dagli shanghaiesi durante la quarantena. Scambiarsi quei contenuti tragicomici tra amici doveva servire ad allentare la tensione in un momento particolarmente difficile. Ma dove erano stati girati? E, soprattutto, da chi?

Sono le domande a cui ha cercato di rispondere l’inchiesta Africa Eye: Racism for sale, pubblicata a giugno dalla BBC. L’analisi di centinaia di immagini ha portato i reporter Runako Celina e Henry Mhango nei villaggi di Kamwendo e Linlongwe, in Malawi. Il paese, incastonato tra Zambia, Tanzania e Mozambico, si è rivelato l’epicentro di una vera e propria industria dei video messaggi. Clip di pochi secondi vendute sui siti cinesi di e-commerce e condivise sui social in caso di matrimoni, prima degli esami e in occasione delle principali festività. O semplicemente per sollevare l’umore, proprio come avvenuto a Shanghai. I prezzi spaziano dai 30 ai 70 dollari per i messaggi personalizzati. Ma i performer vengono pagati pochi spiccioli. Nel caso dei bambini, spesso soltanto una manciata di caramelle. In compenso i piccoli esecutori sono costretti a saltare la scuola e sottoposti a punizioni corporali in caso commettano errori durante la performance. Lu Ke, uno dei filmmaker impegnati nel controverso business, è stato arrestato mentre si trovava in Zambia pochi giorni dopo la pubblicazione del documentario. Ma – come suggerisce la BBC – ci sono ancora tanti Lu Ke sparsi per l’Africa.

Per capirci qualcosa dobbiamo riavvolgere il nastro al 2015. Quell’anno una devastante esplosione in un deposito di sostanze chimiche a Tianjin, nella Cina settentrionale, fa più di cento vittime. Il paese è in lutto. Per esprimere la propria vicinanza ai connazionali, un lavoratore cinese espatriato in Africa mette in posa un bambino africano con in mano un pezzo di carta. Sopra c’è scritto in caratteri cinesi “Sono in Africa e faccio il tifo per Tianjin!” Lo scatto ottiene immediatamente diffusione virale. “Fratello Wei”, l’autore della foto, ne intuisce il potenziale economico. Le immagini vengono presto messe in vendita su Taobao, la principale piattaforma di commercio elettronico cinese. Dalle foto si è poi passati ai video. Altri expat hanno replicato il format di Wei. Quello dei messaggi africani è diventato un business. Secondo il South China Morning Post, durante la quarantena di Shanghai la domanda è aumentata verticalmente, tanto che alcuni agenti cinesi in Africa si sono trovati a dover gestire centinaia di richieste al giorno.

La percezione del fenomeno in Cina è fortemente influenzata dalla narrazione ufficiale della fratellanza sino-africana che domina la propaganda governativa.

Che qualcosa non quadrasse era chiaro da tempo. Già nel 2017 un report del Beijing Youth Daily non solo faceva luce sulla natura coercitiva del business. Segnalava anche la comparsa di contenuti pornografici e di natura commerciale in violazione delle leggi cinesi sulla pubblicità online. Le autorità hanno preso nota. Alcuni post particolarmente problematici sono spariti dal web. Ma l’industria dei video messaggi non si è mai fermata completamente.

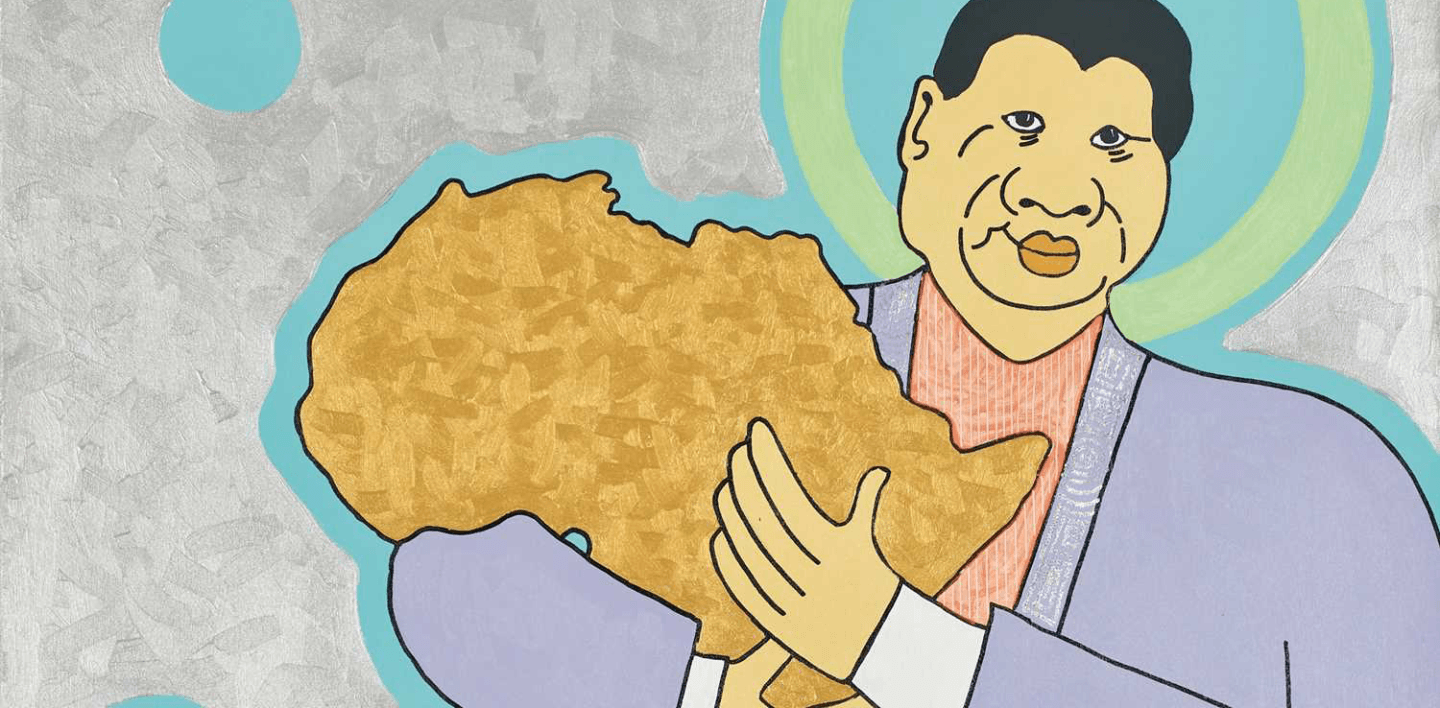

Il motivo sta ovviamente nell’enorme richiesta e negli elevati guadagni. Chaniece Brackeen, social media consultant di origini africane, ha provato a capire il perché di tanto successo. Effettuando un sondaggio su un centinaio di studenti della Shanghai University for Science and Technology, Brackeen ha scoperto diverse cose interessanti. Tanto per cominciare tutti gli intervistati erano a conoscenza della nuova tendenza. Molti hanno affermato di considerare i contenuti “divertenti” e “positivi”. Una percezione giustificata dalla natura del partenariato tra Cina e Africa. Secondo i rispondenti, i rapporti con il continente sono “più stretti” e “più puri” se paragonati alle relazioni con il “mondo occidentale”. Questo, spiegano gli studenti, è dovuto principalmente a due fattori: la Cina ha “aiutato” e “investito” molto in Africa. Quindi è normale che gli africani vogliano esprimere la propria gratitudine nei confronti dei cinesi. Inoltre, il comune status di “paesi emergenti” pone la Cina e le nazioni africane sullo stesso piano, escludendo che i video possano avere intenti malevoli. Una percezione fortemente influenzata dalla narrazione ufficiale della fratellanza sino-africana che domina la propaganda governativa fin dall’epoca maoista. Oggi più che mai la politica terzomondista del Grande Timoniere riecheggia nella retorica dell’amicizia con il Sud globale rilanciata dal presidente Xi Jinping per controbilanciare la crescente emarginazione della Cina nell’emisfero occidentale. Di riflesso, gli auguri e gli incoraggiamenti degli africani vengono percepiti come messaggi realmente sentiti e sinceri.

Altri intervistati hanno dichiarato di ritenere i video un buon mezzo per “interagire” con popoli lontani mentre le misure anti-COVID rendono ancora quasi impossibile viaggiare all’estero. Le clip sono state persino descritte come un segno dell’imprenditorialità cinese e una buona opportunità di arricchimento per l’Africa.

Il giudizio positivo trova riscontro anche sui social network. Qui, piuttosto, è l’inchiesta della BBC ad essere stata contestata. Sul Twitter cinese Weibo diversi utenti hanno sottolineato come l’emittente britannica sia nota per i suoi servizi anti-cinesi. Qualcun altro ha ipotizzato addirittura che il caso dei video sia stato montato appositamente per sabotare le relazioni sino-africane.

Scavando tra i thread, tuttavia, emergono alcune opinioni fuori dal coro. Diversi utenti hanno riconosciuto la problematicità dei video. Qualcuno si è spinto oltre condannando l’ipocrisia dei connazionali. Negli ultimi anni, gli episodi violenti contro la comunità black negli Stati uniti sono stati strumentalizzati da Pechino per respingere le critiche di Washington sul mancato rispetto dei diritti umani in Tibet e Xinjiang. Ma la verità è che anche in Cina gli africani sono generalmente vittime di discriminazioni. Pubblicità e programmi televisivi restituiscono spesso un’immagine stigmatizzante del continente oltre l’Oceano indiano. Nel 2020, durante la prima ondata di COVID-19, i residenti nel distretto di Guangzhou Little Africa, la più grande comunità africana in Cina, hanno denunciato gravi episodi di razzismo nell’attuazione delle misure sanitarie. Come reazione, molti africani hanno lasciato il paese. Chi è rimasto si è impegnato a combattere la diffidenza interetnica. La stessa Runako ha lanciato il podcast Black Livity China per dare voce alla diaspora africana. L’atteggiamento del governo comunista si è invece mantenuto ambiguo.

La verità è che anche in Cina gli africani sono generalmente vittime di discriminazioni.

Commentando l’inchiesta della BBC, l’ambasciata cinese in Malawi ha espresso preoccupazione. “Va sottolineato che il governo cinese ha zero tolleranza per il razzismo”, ha dichiarato Wu Peng, il responsabile per gli Affari africani del ministero degli Esteri cinese, durante un recente tour nel continente. Pechino ha piena consapevolezza del danno reputazionale che il comportamento degli espatriati rischia di avere per il business cinese in Africa. Dai primi anni 2000 la Cina si è imposta come un partner importante del continente: ha investito in infrastrutture e creato posti di lavoro. Ma il modus operandi delle aziende statali e l’elevato indebitamento delle capitali africane hanno generato anche forte malumore tra la popolazione locale. Gli episodi di violenza nelle miniere cinesi ottengono sempre più spesso un’esposizione mediatica internazionale. Dopo l’arresto di Lu Ke, in Malawi la società civile è scesa in strada per chiederne l’estradizione. La ministra degli Esteri Nancy Tembo ha definito il fenomeno dei video “disgustoso, irrispettoso e profondamente doloroso”.

Le cause del problema spaziano dalla bassa estrazione dell’immigrazione cinese in Africa (i più istruiti scelgono mete meno ostiche), alla mancanza di uno spirito di accettazione nei confronti di popoli e civiltà diverse. Un “suprematismo culturale” che l’ex Celeste Impero si porta dietro dall’età imperiale, quando la Cina era – come dice il nome stesso – Zhong Guo: il “Paese di Mezzo”. Il centro del mondo. In tempi recenti la strabiliante crescita del PIL nazionale ha aggiunto una dimensione economica al fenomeno. Tra i più abbienti la povertà suscita generalmente disprezzo: che si tratti degli africani o dei lavoratori migranti provenienti da parti più sottosviluppate della Cina. Non per nulla tra le clip in vendita, alcune hanno per protagoniste donne dell’Europa dell’Est e altri soggetti ritenuti svantaggiati.

Cosa farà ora Pechino? Nonostante il clamore provocato dalla docu-inchiesta della BBC, fino ad alcuni giorni fa su WeChat erano ancora facilmente reperibili account specializzati nella realizzazione dei video africani. Al contrario, il servizio di Runako e Mhango è stato censurato su Weibo, dove è rimasto solo un breve trailer. Diversi profili razzisti sono stati chiusi. Segno di come, per Pechino, ancora più che debellare il fenomeno, è prioritario cercare di contenere il dibattito. Non per nulla la notizia è stata perlopiù ignorata dai media statali. Come d’usanza cinese, la stabilità interna e l’armonia sociale prevalgono sulla politica estera e la diplomazia. Ma la generale tolleranza mostrata dai censori dimostra come la leadership comunista sia ancora molto confusa sul modo in cui gestire gli effetti collaterali del revanscismo cinese.

La popolarità delle controverse clip evidenzia infatti come, anche dopo decenni di rapporti commerciali e sinergie culturali con l’esterno, la Cina fatichi ad acquisire una visione “oggettiva” del resto del mondo. Un problema che il nostro eurocentrismo non ci permette di giudicare dall’alto in basso. Ma che in Cina viene esasperato dal filtro onnipresente della propaganda governativa. Da una parte, lo storytelling di una nuova grandeur cinese genera un senso di illusoria superiorità, scoraggiando il confronto con le diversità. Dall’altra, il controllo sull’informazione inibisce la fioritura di uno spirito critico. Così i cliché sedimentano diventando “realtà”. Questo è vero sempre, tanto più lo è in tempi di pandemia. Con la chiusura quasi ermetica delle frontiere cinesi, crescono le distanze culturali e aumentano le incomprensioni. La Cina osserva l’Africa e il resto del mondo da dentro una “bolla”.