I sabella C. Blum è biologa e traduttrice. Ha tradotto e curato libri per moltissime case editrici, da romanzi a testi scolastici, specializzandosi poi in “saggistica letteraria”: è, per esempio, la voce italiana di Oliver Sacks per Adelphi. Ha tradotto negli anni i libri del neuroscienziato Antonio Damasio, del biologo Stephen J. Gould, del matematico John D. Barrow, del giornalista Michael Pollan, dell’entomologo Edward O. Wilson, degli etologi Carl Safina e Peter Godfrey Smith. Ma anche classici della scienza scritti da Francis Crick, James Dewey Watson, Charles Darwin.

Che si tratti di biologia o astrofisica, neuroscienze o storia della psichedelia, il lavoro di Blum è sempre al confine fra traduzione scientifica e traduzione letteraria, cercando di riportare in lingua italiana i migliori divulgatori di lingua inglese: grandi scienziati quindi, ma anche ottimi scrittori. Un lavoro fatto di attenzione e cura ai dettagli, chiarezza espositiva e orecchio per lo stile, rigore accademico e poesia.

Vorrei partire dall’inizio: qual è la sua formazione? Come è arrivata a fare il lavoro che fa?

Sono due domande molto diverse. La prima è quella più semplice. La mia formazione è stata fortunatamente, o forse dovrei dire fortunosamente, eclettica. Ho avuto una madre innamorata della letteratura e dell’arte, della lettura e della scrittura, e un padre con una cultura da ingegnere; ho fatto un liceo classico nel corso del quale mi sono capitati (anche) alcuni splendidi docenti, ho studiato musica con un grande Maestro, e ho una laurea scientifica. Tutti questi sono tasselli che hanno contribuito in modo importante alla mia forma mentis, infondendomi l’amore per le parole, per la lettura e la scrittura, l’approccio scientifico al testo, e una certa sensibilità musicale. A posteriori, l’insegnamento più alto che mi venne dal mio Maestro di pianoforte, Alberto Mozzati, fu quello del rispetto verso se stessi e quindi verso il proprio lavoro. Mai esibirsi impreparati, mai o la va o la spacca, sempre un’attenzione certosina – amorevole – al dettaglio: il dettaglio che non è minuzia irrilevante ma componente essenziale. Non pedanteria ma cura. Sono insegnamenti fondamentali, non solo per un musicista, non solo per un traduttore; io li ricevetti da adolescente e li capii molto più tardi. Me li porto sempre dentro.

Per quanto riguarda la seconda domanda, cioè come io sia arrivata alla traduzione – rispondere è un po’ più complicato. Posso dire che terminati gli studi universitari – studi scientifici: io sono laureata in Scienze Biologiche – la mia idea era quella di fare ricerca, possibilmente rimanendo nell’ambiente accademico, oppure anche in campo farmaceutico. Avevo però una grande passione per la divulgazione scientifica e per la scrittura, e quindi avevo già pensato anche a uno sbocco professionale alternativo, in ambito editoriale. Quando capii che le possibilità di guadagnarmi da vivere rimanendo all’università erano prossime allo zero, mi attivai cercando lavoro sia nelle aziende farmaceutiche, sia proponendomi come traduttrice alle case editrici. Fui assunta da una casa farmaceutica che non mi impiegò nella ricerca, ma nel lavoro sulla documentazione scientifica relativa ai suoi prodotti. E contemporaneamente ottenni i primi contratti per traduzioni editoriali – saggistica scientifica. Per qualche anno seguii questo doppio binario, poi decisi che il lavoro editoriale mi interessava decisamente di più, e la mia attività si concentrò in modo sempre più esclusivo sulla saggistica scientifica.

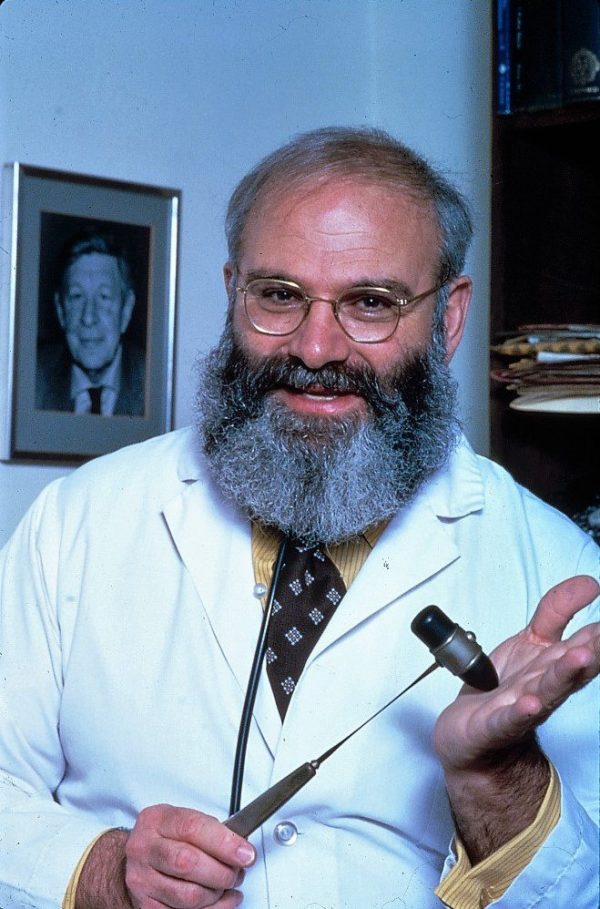

Nel tempo, lei è diventata la traduttrice ufficiale di uno scrittore importantissimo e unico come Oliver Sacks. Lo ha mai conosciuto? Cosa ha significato, per lei, diventare la voce italiana di un autore così amato?

Entrai nel mondo di Sacks da perfetta incosciente, del tutto inconsapevole del dono che stavo ricevendo firmando il contratto per la traduzione di Emicrania. A poco a poco ne arrivarono altri, e a poco a poco acquisii familiarità con la sua scrittura, le sue parole e le sue idee. Non ho mai incontrato Sacks di persona, fuori dalle sue pagine. Nondimeno, ho passato con lui giornate intere – mesi e anni – in una forma di vicinanza mediata esclusivamente dalle parole, ma non per questo meno intensa.

Quando è mancato, e ho realizzato che non mi sarebbero più arrivati i suoi scritti su cui lavorare, ho provato un gran vuoto. Mi manca. Conservo una copia di Risvegli, in lingua originale, su cui mi scrisse una dedica. Mi è molto cara. Lavorare sulle sue pagine è stata un’avventura bellissima, che mi ha accompagnato per tutta la mia carriera di traduttrice, praticamente dagli esordi fino a pochissimo tempo fa (alcuni scritti suoi sono usciti postumi). Sono cresciuta con lui, mi sono formata con lui. Provo nei suoi confronti, come del resto è naturale, un’immensa gratitudine.

Sacks stesso ha sempre riconosciuto di essere un allievo di quella “scienza romantica” promulgata da Aleksandr Lurija, suo grande modello. Scriveva Lurija:

Gli studiosi classici sono coloro i quali analizzano gli eventi nei termini dei loro elementi costitutivi. Passo dopo passo essi individuano le unità fondamentali e gli elementi per formulare infine delle leggi astratte, generali. Queste leggi vengono quindi interpretate come gli agenti che governano i fenomeni in quel determinato campo di studi. Un risultato di questo approccio è la riduzione della realtà vivente, con tutta la sua ricchezza di dettagli, a degli schemi astratti. Le proprietà dell’unità vivente vengono perdute, il che induce Goethe a scrivere: “Grigia è ogni teoria, ma sempre verde è l’albero della vita”. […] Per i romantici è di eccezionale importanza conservare la ricchezza della realtà vivente ed essi aspirano ad una scienza che conservi tale ricchezza

.

Per Lurija, questo enorme sforzo di sintesi si tradusse in un paio di “romanzi neurologici”, come Un mondo perduto e ritrovato: un genere medico-letterario se vogliamo, che giungerà a maturità proprio con Sacks.

La lettura di Sacks fu rivelatrice, fin dall’inizio. Come traduttrice entrai nella sua opera con Emicrania, quando Adelphi aveva già pubblicato Risvegli, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Vedere voci e Su una gamba sola. Mi tuffai nella lettura, e mi si aprì un mondo. Sacks rimandava a Lurija, e lessi qualcosa anche di lui, Viaggio nella mente di un uomo che non dimenticava nulla e Un mondo perduto e ritrovato. Un cambiamento di prospettiva che per quanto mi riguarda fu epocale. I pazienti – le persone con patologie, disturbi o lesioni – cessano di essere esemplari da museo, oggetti da descrivere nel modo più freddo e asettico possibile, e prendono vita (in effetti, se la riprendono). Questo non significa che la descrizione cessi di essere oggettiva, anzi. A ben vedere, erano le descrizioni precedenti a perdere una fetta enorme di realtà, trascurandone aspetti importantissimi.

E così, in Sacks, la descrizione ha luogo su piani diversi. Un piano storico, che lo intrigava molto, nel quale vestiva i panni d’un appassionato cultore di storia della medicina; un piano scientifico, in cui s’infilava il camice e scendeva in corsia; e un piano umano, in cui compiva uno sforzo per così dire empatico, conservando peraltro uno straordinario equilibrio. Sacks infatti – se si esclude Su una gamba sola – non diventa lui stesso paziente; non si immedesima nel paziente; e nemmeno cede al sentimentalismo. Continua a essere se stesso, è sempre uno scienziato rigoroso, ma è capace di osservare lo scenario della malattia dall’interno non meno che dall’esterno: con parole precise, senza cedimenti, ma con una qualità letteraria, una profondità umana davvero molto rara.

Ovviamente questo per il traduttore è una sfida, poiché comporta la necessità di mantenere un estremo rigore sul piano scientifico, terminologico e concettuale, senza per questo sacrificare la dimensione umana, letteraria, aneddotica, a volte (auto)biografica della scrittura. Sacks dimostra, con la sua opera, la sterilità delle categorie troppo rigidamente costruite. Letterario, scientifico. Ci si può immergere in queste dimensioni, tenendole vive simultaneamente, entrambe, senza che nessuna delle due abbia a patirne, mentre entrambe invece se ne avvantaggiano. Ovviamente, i passaggi da una dimensione all’altra – storica, scientifica, umana – compiuti da Sacks costringono chi lo traduce a fare altrettanto, a commutarsi su linguaggi e modalità espressive differenti, in sincronia con lui. A volte, a ben vedere, non si tratta nemmeno di passaggi: la scrittura di Sacks non passa da un piano all’altro, ma vive simultaneamente su diversi piani. Credo sia proprio questo a rendere uniche le sue pagine, preziosa la sua prospettiva.

Sacks ha esplorato – forse prima di tutti – menti altre, menti che erano umane ma che funzionavano in maniera differente dalla nostra, mettendo in questione lo stesso concetto di normalità, di umanità. In un certo senso, lei sta mediando una prosecuzione di questa conversazione con la traduzione di molti libri dedicati all’intelligenza animale, come quelli della collana “Animalia” di Adelphi, fra cui, appunto, Altre menti di Peter Godfrey-Smith o i libri di Carl Safina. Mi sembra di notare un filo rosso evidente: non mi pare un caso, ma qualcosa di importante per lei. Sbaglio?

No, non sbaglia affatto. Ho sempre trovato estremamente affascinante il discorso sull’intelligenza animale. La collana di Adelphi cui lei accenna è per me un habitat naturale, nel quale mi muovo molto volentieri. In generale si tratta di libri dai quali mi sentirei attratta anche se non dovessi tradurli. Il fatto di affrontarli da traduttrice mi impone di dedicar loro una lettura diversa, approfondita – una lettura-studio. E questo mi porta a immergermi sempre di più in temi che amo da sempre, da un lato l’etologia, lo studio del comportamento, e dall’altro le neuroscienze, e il loro contatto con la psicologia. Sono tutti argomenti che ho frequentato e amato fin da adolescente, e adesso misurarmici nella traduzione mi dà un grande piacere.

In questo scenario Sacks ha stabilito, per così dire, un precedente, una premessa importante. Se si conosce Sacks, se lo si legge e lo si assorbe, poi viene spontaneo porsi nei confronti di altre menti in modo equanime, non giudicante, rispettoso. Lui non si confrontava con altre menti animali – lui si confrontava con altre menti umane. Umane ma diverse. E allora è interessante, qui, riflettere sulla sua posizione di fronte alla diversità.

La diversità è un fatto. C’è. Esiste. Sacks non s’è mai sognato di negarla, farlo sarebbe andato contro la sua quotidiana esperienza di scienziato, di medico e di uomo. Non si sognò mai, come fanno oggi molti, nei contesti più vari, di dire che siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali, siamo tutti diversi – chi non vede la diversità è cieco o ipocrita: il punto è che la diversità non dovrebbe giustificare la discriminazione. Sacks dunque non spaccia la diversità per uguaglianza, ma rivendica pari dignità per tutte le sue manifestazioni – una rivendicazione implicita, non dichiarata, che tuttavia affiora in ogni sua riga. L’opera di Sacks, nella sua interezza, è un rispettoso e ammirato tributo alla diversità umana, anche nelle sue espressioni più estreme – quelle che in passato non si esitava a definire mostruose. Sacks non vedeva mostri, non vedeva fenomeni da baraccone, vedeva un’umanità variegata, sfaccettata – irresistibile oggetto di studio e al tempo stesso ineludibile motivo d’attrazione, qualcosa che lo spingeva alla conoscenza e al contatto umano.

Nelle sue pagine, la diversità delle menti umane è trattata in modo oggettivo, con il piglio d’un botanico che descrive fiori di specie diverse. Gli individui che si collocano agli estremi del range – lontani dall’intervallo della norma – sono descritti con precisione scientifica e partecipazione umana. Non c’è alcuna implicazione di valore, nel trovarsi all’interno del range della «normalità». La diversità non si snoda dal basso verso l’alto, lungo una dimensione verticale, da un estremo inferiore a un estremo superiore: si snoda invece orizzontalmente, su un medesimo piano, in cui tutte le sue manifestazioni hanno pari interesse e suscitano pari incanto: sono tutte degne di studio e di attenzione – gli estremi sono esempi di creatività della Natura potenzialmente preziosi. Per lo scienziato e per l’uomo. Impongono un ascolto attento e concentrato – partecipe dell’altro.

Questo atteggiamento, che affiora in tutti suoi scritti, costituisce una magnifica premessa per chi voglia poi affrontare, senza pregiudizi antropocentrici, lo studio di altre menti non umane: da scienziato, da lettore, ma anche da comunicatore, divulgatore o traduttore – tutte figure di mediazione tra le prime due. Quindi sì, tra Sacks da un lato, e Safina o Godfrey-Smith dall’altro, esiste un chiaro filo conduttore – un filo rosso ben visibile.

Questa nuova consapevolezza sull’intelligenza animale ha avuto conseguenze nella sua vita personale? Personalmente, trovo che ci siano precise conseguenze etiche che come specie dovremmo affrontare. Per esempio riguardo gli allevamenti intensivi, o il mangiare carne.

Io ho sempre avuto un rapporto affettivo profondo con la natura in genere e gli animali in particolare. Per molti anni, però, non ho colto la stridente contraddizione fra questo amore e la mia indifferenza nei confronti del consumo di carne e altri prodotti animali. Un caso di cecità selettiva…

Nel 2016, al cane e ai gatti di casa si unì un coniglio. Lo chiamai Apache. Si stabilì tra me e lui un rapporto di grande tenerezza, amicizia e fiducia. Apache mi mostrò, tra l’altro, l’inconsistenza di molti stereotipi sulla sua specie – per esempio quello della vigliaccheria. Lui sapeva perfettamente che cosa temere e cosa no. Con la paura aveva una gran dimestichezza (la governava, la gestiva); il che si spiega, io credo, solo con il suo essere preda. In quanto tale, un coniglio deve essere prudente, saggiamente cauto. Che non significa essere vigliacchi: è semplicemente un vender cara la pelle.

Ho convissuto felicemente con Apache per quattro anni. E mentre io godevo della sua compagnia, riflettevo su quanto fosse assurdo il nostro scandalizzarci per i maltrattamenti di certi animali, per esempio cani e gatti, senza poi battere ciglio per le indicibili crudeltà cui sottoponiamo altre creature. Mucche, capre, pecore, maiali, conigli, polli – tutti gli animali vittime dell’allevamento intensivo. A volte mi capitava di cercare in rete se una particolare erba o verdura fosse commestibile per Apache. E mi imbattevo, invece, in ricette di cucina, in cui il coniglio era un ingrediente. Cominciai a rendermi conto della profonda contraddizione in cui vivevo. Quando Apache morì decisi che il suo passaggio nella mia vita avrebbe dovuto lasciare una traccia permanente. Non avrei più toccato la carne di un animale. Nessun animale, per me, sarebbe più stato preda. Ci volle un lutto – perché quello fu – per spingermi a quel passo. Dal 21 settembre 2020 io non tocco carne.

Apache – la preda, l’ingrediente di ricette – mi ha spinto al vegetarianismo, che nel mio caso nasce quindi come una scelta forse nemmeno etica, direi piuttosto sentimentale, affettiva. Su questa prima base, sono andate poi stratificandosi altre considerazioni; in primis, riflessioni di natura effettivamente etica. E successivamente ulteriori considerazioni derivanti da un approccio scientifico.

Quello che dirò suonerà inevitabilmente superficiale. Sono temi, questi, che meriterebbero un maggiore approfondimento. Ci provo ugualmente. Grazie al corpus di studi sulla capacità di provare dolore delle creature non umane, le considerazioni etiche oggi trovano un supporto scientifico diretto; qui penso per esempio all’ottimo Altre menti di Godfrey-Smith. Al di là dell’intelligenza e della definizione che vogliamo darne, un polpo è senziente, un’aragosta è senziente. Ucciderli sbattendo uno contro gli scogli per ammorbidirne la carne, e gettando l’altra nell’acqua bollente – sono prassi di una crudeltà selvaggia. Ma anche ucciderli con mezzi “umani” non è una scelta accettabile. Non quando si acquisiscono conoscenze su queste e altre creature: conoscenze scientifiche che ce ne svelano la complessità dei comportamenti, l’intelligenza e – su tutto – la possibilità di patire dolore.

Vi sono poi considerazioni scientifiche che – spogliate di qualsiasi componente affettiva ed etica – hanno, in un certo senso, un carattere utilitaristico. Da questa prospettiva, gli allevamenti intensivi vanno aboliti sia perché aggravano in modo non più sostenibile la crisi ambientale (emissione di gas, consumo di suolo e di acqua); sia perché costituiscono un significativo rischio per la salute umana (diffusione delle antibioticoresistenze; e – di bruciante attualità – possibilità di “salti di specie” da parte di patogeni un tempo confinati in altri animali e che, nelle condizioni igieniche proibitive che caratterizzano quel tipo di allevamento, finiscono per adattarsi a noi umani). Spillover, il libro di David Quammen sull’evoluzione delle pandemie, è un’autentica rivelazione per chi volesse accostarsi alla conoscenza di questi meccanismi. Ovunque si guardi, comunque si rifletta sul problema – che lo si consideri da un punto di vista affettivo, etico, scientifico –, noi dovremmo (anzi, dovremo) abbandonare il consumo di carne. E, a ruota, per gli stessi motivi, anche il consumo di altri prodotti animali: uova, latticini, oli e grassi, pelli, pellicce, eccetera.

Il futuro – se vogliamo che sia vivibile – dovrà connotarsi come una coesistenza pacifica della nostra specie con tutte le altre. In genere, gli esseri umani sono sempre stati inclini ad accordare una certa clemenza agli animali che sentono più affini a sé. Per esempio, quando hanno scoperto che a differenziarci dagli scimpanzé è all’incirca soltanto un 2% di genoma, tutti si sono affrettati a difendere la causa di questi primati. Difenderli è sacrosanto, è la motivazione a essere – mi si passi il termine – oscena. Se mi somigli ti salvo, solo in virtù di quella somiglianza. Orrendo e difficilmente sostenibile: la scienza sta infatti smantellando, una dopo l’altra, tutte le presunte esclusività umane. Le differenze ci sono, ma tendono a essere di grado, non di qualità. Dobbiamo accogliere la diversità, non farne motivo di prevaricazione. Non c’è nulla – nel loro essere diversi da noi – che possa giustificare la nostra crudeltà verso gli animali.

Volenti o nolenti dobbiamo adoperarci per un futuro in cui gli esseri umani sappiano dimostrare la loro presunta superiorità facendo un passo indietro, mostrando rispetto per tutte le componenti della natura – e abbandonando un comportamento in cui la superiorità si traduce in violenza e prevaricazione. Questo io mi auguro. Su questo – sulla cessazione della crudeltà e in particolare sulla messa al bando degli allevamenti intensivi – dobbiamo essere intransigenti.

Trovo che anche in questa sua ultima riflessione ci sia un intreccio importante, che torna anche nella sua opera di traduttrice, nei libri che ha tradotto in questi decenni: il pensiero scientifico si intreccia continuamente con un pensiero non scientifico, ma comunque umano. Emozioni, sentimenti e razionalità non possono fare a meno l’una dell’altra, sono un’ “eterna ghirlanda brillante”, per parafrasare Hofstadter (un altro vegetariano, fra l’altro). Ogni riduzionismo è destinato a perdere un pezzo importante dell’umano e del reale.

Ne sono più che convinta. Purtroppo molto spesso i due versanti sono semplicisticamente considerati contrapposti, quando in realtà sono complementari. Ma se la medaglia esiste, esiste con due facce. Lo scienziato è un essere umano, la sua scienza è filtrata dalla sua imprescindibile umanità; quanto all’umanista, vive calato nel terzo millennio, un momento storico imbevuto di tecnologia, di scienza applicata e – a monte – di scienza pura. I due versanti sono inseparabili, compenetrati, fusi – volerli distinguere a tutti i costi produce pericolose distorsioni. Le due culture sono in effetti i due versanti di uno spartiacque fittizio; i nostri momenti più felici sono quelli in cui le correnti si mescolano, e noi lasciamo che le due prospettive si integrino e si completino.

Oggi osservo in più ambiti un’inquietante tendenza all’ipersemplificazione, che non è elegante riduzione all’essenza, ma eliminazione furiosa e arbitraria di ogni complicazione, percepita o reale che sia. Una diretta conseguenza di tale prassi è l’applicazione di rassicuranti etichette; per esempio, nel caso della letteratura in senso lato, l’attribuzione di aggettivi quali scientifico, letterario, tecnico – come se questi ambiti fossero separati da mura invalicabili. In Italia è possibile avere un’istruzione superiore e sentirsi a disagio con termini e concetti scientifici assolutamente banali. Per contro, c’è ancora chi discute sull’opportunità di usare il linguaggio figurato in un testo scientifico. Il fatto è che questo approccio non favorisce la comprensione della realtà ma – ribadisco – ne offre una visione gravemente distorta, arbitraria, che andrebbe superata, sradicata dalla forma mentis collettiva, partendo dalla formazione dei giovani.

Dovremmo tornare a ri-unirci. Dovremmo promuovere una nuova declinazione dell’uomo rinascimentale. Oggi non possiamo più dominare lo scibile nella sua interezza, ma dovrebbe essere possibile riacquisire una forma mentis aperta a tutte le dimensioni della realtà: un approccio che – oltre a svelarci la meraviglia della mente umana e della Natura che la contiene – probabilmente renderebbe più facile affrontare le immani sfide che ci aspettano nel prossimo futuro. Si tratta di problemi quanto mai concreti e di vasta portata: penso al cambiamento climatico, ai conflitti geopolitici, alle pandemie, ai fenomeni migratori di massa; questioni che non possono essere ipersemplificate e che sono affrontabili solo tenendo simultaneamente conto di tutte le loro dimensioni: scientifiche, tecnologiche, economiche, etiche, storiche, umane… Non possiamo permetterci di perdere nessun aspetto del reale, non possiamo coprirci gli occhi e averne una visione esclusivamente “umanistica” o esclusivamente “scientifica”. Dobbiamo aprirci alla sua complessità, accoglierla, imparare a trattarla e a gestirla. Si tratta di un cambiamento di prospettiva culturale – un mutamento che può essere messo in moto solo dalla cultura stessa, che è chiamata a ricucire lo strappo, ad auto-risanarsi. Un processo in cui la formazione, l’istruzione, l’educazione – e pertanto la lettura e la scrittura – possono avere e avranno senz’altro, in positivo o in negativo, un ruolo determinante.