L’

headliner dell’edizione 2018 del Club To Club di Torino, uno dei festival di musica elettronica più importanti a livello europeo, è stato Aphex Twin. Due anni prima toccava agli Autechre, che lo saranno di nuovo quest’anno, il 2022. Gli stessi Autechre, che si esibiranno anche a un altro splendido festival che si svolge ai primi di luglio alle porte di Milano, il Terraforma. Se i Boards of Canada facessero live non abbiamo dubbi che sarebbero anche loro headliner nei migliori festival d’Europa.

Perché nel 2022 hanno ancora tutta questa importanza nomi indissolubilmente legati agli anni Novanta e ai primi Duemila? Forse perché si trattava di musica del futuro, e i futuri che quelle musiche preconizzavano ora sono qui, intorno a noi. Del resto stiamo parlando della Sacra Trimurti della Warp, e di conseguenza della IDM, una delle definizioni più odiate nella storia della musica – starebbe per intelligent dance music. Di fatto si trattava indubbiamente di musica elettronica legata a una dimensione di ascolto, casalinga, più che alla fruizione da club.

A tornare sul luogo del delitto – e in realtà è in assoluto il primo libro sul tema, fatto salvo per un paio di volumetti dedicati al solo Aphex Twin – è Valerio Mattioli, con il suo nuovo Exmachina, storia musicale della nostra estinzione.

Il libro, come sempre nel caso di Mattioli, lungi dall’essere un semplice libro di musica fatto di biografie (in questo caso una missione particolarmente complicata) e discografie commentate, mescola quegli elementi a filosofia, storia, visioni, intuizioni, paranoie e infinite altre suggestioni.

La lettura gnostica e iniziatica di Mattioli decifra segni più o meno nascosti che inquadrano nella Triade un’evoluzione che parte dalla figura-ponte di Aphex Twin, che connette il nostro mondo a quello delle macchine, per passare al trionfo della Macchina (dis)incarnato dagli Autechre, e finire con le colonne sonore post-apocalittiche dei Boards of Canada, che raccontano un’umanità ormai estinta.

Mi sembra che alla lunga questo tipo di suoni siano nella tua interpretazione i più significativi per parlare di oggi, e in qualche misura anche del futuro o della sua assenza. E si tratta di idee che nascono almeno venticinque anni fa: come mai sono oggi forse più cruciali che allora? Forse perché il tempo non esiste?

Non penso che le musiche di cui ho scritto in Exmachina siano necessariamente “le più significative per parlare di oggi” – a dirla tutta, penso che per “parlare di oggi” servano semmai le “musiche di oggi”, e che per capire il 2022 sia più utile un pezzo hyperpop che un vecchio classico di Aphex Twin. Piuttosto, a interessarmi è il ruolo di quelle musiche nella definizione dello zeitgeist culturale, politico, tecnologico in cui tuttora siamo immersi. La cosiddetta “musica da ballo intelligente” ha avuto un ruolo fondamentale nel delineare l’immaginario entro il quale si è sviluppata la tecnocultura odierna: basta pensare all’influenza che queste sonorità hanno avuto su tutto il sottobosco di geek e smanettoni da cui poi emergeranno i guru della Silicon Valley. C’è insomma un legame molto diretto tra le suggestioni contenute nei dischi di musicisti britannici come Aphex Twin e Autechre, e l’impianto al tempo stesso futuribile e apocalittico dapprima messo a punto nella California di inizi anni Novanta, e poi trasmesso al resto dell’umanità man mano che la rivoluzione informazionale ha definitivamente conquistato le nostre esistenze. Mettiamola così: in quelle musiche puoi trovare innanzitutto delle spiegazioni su cosa tale rivoluzione davvero rappresenta, e poi degli indizi su dove ci porterà l’immane mutamento in atto.

Il pop, o più in generale la musica, è il banco di prova del futuro? Lo suggeriva William Gibson.

Lo sosteneva anche Jacques Attali già alla fine degli anni Settanta. Pensa solo all’impatto che le innovazioni tecnologiche degli ultimi trent’anni hanno avuto sulle nostre abitudini quotidiane: dal file sharing allo streaming alla smaterializzazione dei supporti, la musica è sempre stata il primo campo in cui tali innovazioni sono state dapprima testate e implementate. Ma più in generale,

come ricorda Simon Reynolds nell’introduzione a Exmachina, la musica può essere capace di fornire indizi sul futuro proprio a partire dalla sua stessa grammatica interna. Nella musica elettronica – o Musica delle Macchine che dir si voglia – questo è particolarmente evidente: in un qualsiasi disco dei Kraftwerk di fine anni Settanta c’è già il mondo di quarant’anni dopo, assai più che in un romanzo di scrittori notoriamente preveggenti come Gibson o Ballard. Dico “assai più” non perché non ami Gibson e Ballard (che sono anzi tra i miei scrittori preferiti), ma perché la musica non si limita a descrivere a parole il mondo che verrà, non si limita alla profezia, ma costruisce nel qui e ora un ambiente (sonoro, ma non per questo meno concreto) all’interno del quale la psiche dell’ascoltatore viene trasferita e modellata, ritrovandosi faccia a faccia con un ignoto fino a quel momento solamente immaginato. Detta altrimenti, per sperimentare sulla propria pelle (o meglio ancora sui propri neuroni) cosa significa “essere perennemente connessi alla Matrice” non serviva l’avvento di Google o dei social network: bastava ascoltarsi una traccia del fondatore della techno Juan Atkins già nel 1982.

Alle biografie di Autechre e BoC manca il respiro epico da storia del pop e del rock (semmai sono di grande interesse per “gli iniziati”): è perché di fatto si tratta di musica che va oltre l’umano?

In un certo senso, sì. Ovviamente, possiamo tirare in ballo tutta una serie di motivazioni più semplici e prosaiche (i musicisti elettronici come “musicisti da cameretta”, l’anonimato dei produttori, il ribaltamento delle consuetudini pop/rock portato in dote dalla cultura techno prima e dal rave poi), ma effettivamente pensaci: come pretendere di applicare le categorie dell’umano a una musica la cui sorgente è il puro impulso in codice binario?

Tutta l’attenzione sul discorso macchininico è indubbiamente affascinante, però di fatto dietro ci sono in fondo degli uomini, in questo caso cinque persone fatte di carne e sangue, esperienze, vita, figli. Possiamo in qualche misura definirli dei medium? O, come dici tu, agenti di neuromanzia.

Sì, possiamo immaginarli come medium – magari involontari – di forze più grandi di loro. In un certo senso è la tesi stessa del libro: ciascuno secondo la propria traiettoria, Aphex Twin, Autechre e Boards of Canada sono vettori di una mutazione che trascende le persone in carne e ossa responsabili delle musiche in questione; è come se la Macchina si sia semplicemente servita di un piccolo gruppo di musicisti nati agli inizi degli anni Settanta per attuare il suo piano sterminatore. Immagino che, interpellati a riguardo, i diretti interessati avrebbero da ridire su una simile interpretazione: ma a noi che importa?

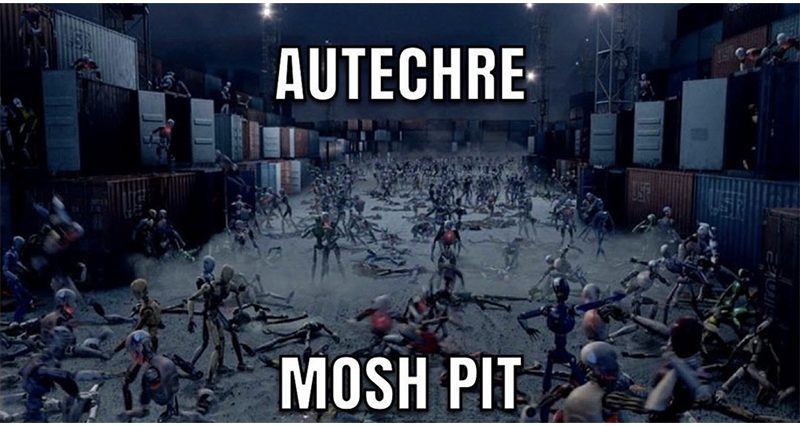

Spesso però si sottolinea che, per esempio, in qualche modo la dimensione emotiva negli Autechre è molto presente: è un’emotività post-umana? Allo stesso modo la tua tesi è che la loro sia effettivamente musica da ballo, ma per balli post umani.

Io credo che agli inizi della loro carriera gli Autechre abbiano scritto alcune delle melodie più struggenti del periodo (pensa a brani come “Drane”, “VLetrmx”, “Cichli”… ), ma è vero che si tratta sempre di un melodismo algido, freddo, distaccato, in una parola assai poco “umano”. Dopodiché, una volta che la Macchina si è definitivamente impossessata di loro, a restare sono soltanto ritmi astrusi e trame ipercomplesse, è vero. Ma chi lo dice che questi ritmi non siano ballabili? Certo, bisogna vedere quali creature dispongono delle articolazioni necessarie per ballarli… Giusto pochi giorni fa mi sono imbattuto in questo meme che forse una risposta ce l’ha.

![]()

Quanto la musica generativa esclude davvero l’intervento umano?

Be’, nella musica generativa il principio è quello: certo l’umano attiva il comando iniziale, ma dopodiché la procedura è libera di dispiegarsi da sé, rispondendo a null’altro che i propri impulsi interni – per noi inconoscibili.

Perché la tecnologia anziché verso l’Uno Cosmico ci ha portati verso divisioni sempre più violente?

Forse perché, alla Macchina, dell’Uno Cosmico non è mai fregato nulla? O forse perché, se dobbiamo credere alle visioni dei vari Teilhard de Chardin e John Lilly, la Macchina è essa stessa l’Uno Cosmico prossimo venturo, solo che è un Uno Cosmico di assoluto terrore e spietatezza – perlomeno per noi umani.

Giustamente nel libro sottolinei che la fine delle ideologie è in realtà il trionfo di una ideologia, quella del profitto. L’utopismo della prima Silicon Valley, che racconti nel libro, mi ricorda oggi la cieca fede dei seguaci della blockchain e delle criptovalute nell’idea che ci traghetteranno verso un mondo migliore, mentre personalmente mi sembrano solo un’ulteriore accelerazione del declino.

Sono d’accordo con te. È incredibile come gli entusiasti del cosiddetto web 3.0 utilizzino gli stessi esatti termini, gli stessi identici concetti (condivisione, orizzontalità, anonimato) già dispiegati trent’anni fa, ai tempi in cui la tecnologia doveva “costruire un mondo migliore”. Voglio dire: possibile che, dopo tutto quello che abbiamo visto, non siamo stati in grado di elaborare categorie meno stantie? Io non voglio dire che non ci possano essere altri modi di indirizzare il nostro rapporto con la tecnologia – anzi, è quello che personalmente auspico. Ma prendiamo la retorica impiegata da “illuminati” alla Benjamin Bratton, per i quali il web 3.0 può essere il preludio a una specie di socialismo planetario equo e sostenibile (magari tornando all’energia atomica, come Bratton apertamente sostiene): per me è un misto di fantasie kitsch alla Star Trek, fanatismo tecnocratico-adolescenziale, e puro pattume Californian Ideology virato soc-dem. Persino a Wired hanno smesso di crederci.

Tu stesso affermi che la tecnologia non è priva di sangue e violenza, quindi in fin dei conti è umana? O è una malvagità che si disinteressa dell’umano e lo trascende?

Io più che di malvagità parlerei di muta indifferenza. Per usare le parole di Giacomo Leopardi (citato nel libro): “se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei”.

Più che di banale storytelling per questi nomi si parla di imagineering, colonizzazione dell’inconscio: in pratica ci hanno accompagnati nel percorso da utopia a distopia?

Non so se parlerei di distopia, perlomeno nel senso in cui il termine viene comunemente impiegato. Più che accompagnarci, ci hanno introdotto a quel piano di realtà in cui, da aspiranti controllori, diventiamo mere appendici dell’elemento macchinico, costantemente sottoposti ai suoi cicli di stimolo-risposta.

Veniamo a un punto eterno e nodale nella critica all’IDM, in assenza di termini migliori. Alcuni critici, Reynolds in testa, hanno sempre sottolineato come questo tipo di musica da fruire in poltrona fosse la negazione del rito collettivo, della partecipazione, elementi fondanti del rave e dell’hardcore continuum nei confronti dei quali rappresentavano una rottura. Dall’ecstasy a Stockhausen sarebbe effettivamente un passo avanti?

Sono d’accordo con Reynolds e credo anch’io che, nel contesto della cultura rave originaria, l’idea di una “musica elettronica da ascolto” opposta alla “musica elettronica da ballo” tradisse un’aspirazione intimamente reazionaria, un po’ del genere “ritirata borghese”. Ma Stockhausen e l’avanguardia sono solo falsi indizi, almeno per come la vedo io. La realtà è che, una volta battezzati nel rito collettivo del rave, eravamo pronti ad accogliere la lingua aliena della Macchina finanche nel recinto sacro dei nostri interni domestici. E così facendo, ci siamo per così dire “portati il nemico in casa”, spalancando le porte all’invasione.

Per te in realtà l’IDM è più subdola, mi pare. Ha le stesse finalità di superamento dell’umano/dello Human Security System che aveva la dimensione del rave ma gioca in modo più subdolo, diluito, meno scoperto.

Sì, è stata un po’ una quinta colonna, una fiancheggiatrice in incognito della colonizzazione macchinica, diciamo.

È chiara però una natura rivolta più al cervello che al corpo: è una cosa che ha senso perché di fatto è quello che siamo diventati? Però l’opposto (tipo, che so, la jungle) non era invece una buona forma di resistenza a questa evoluzione? O non aveva proprio senso combattere?

Com’è che dicevano i Borg in Star Trek? “Resistance is futile”. A trent’anni dalla prima rivoluzione informatica è fin troppo facile giocare a fare i profeti ex-post, e affermare che nella battaglia all’ultimo sangue (o neurone) tra corpo e cervello, per il primo non c’era scampo. E però già autori come William Gibson l’avevano non solo intuito, ma messo nero su bianco: cos’è Neuromante se non – sin dal titolo – il presagio che il campo di battaglia era tutto interno alle nostre sinapsi?

Inoltre se la techno negava ogni elemento del rock, l’IDM affascinò molti rockisti: fu allucinazione? Un’incomprensione?

Se volessimo giocare a fare i complottisti paranoici ti direi: era tutto un piano! La Macchina architettò questa specie di techno da salotto apparentemente innocua e buona anche per chi la techno non l’aveva sopportata mai, così da infiltrarsi persino lì dove, fino a un momento prima, le era stato negato l’accesso: vale a dire le sterminate platee degli ultimi pasdaran del continuum umanista. Da lì, la storia la conosciamo: gli ex fan di Kurt Cobain che si danno all’ecstasy, i Radiohead che fanno Kid A, l’Algoritmo che finalmente innalza la sua bandiera al centro esatto di quel Dominio Inviolabile in cui fino a un momento prima ancora regnavano carne, sudore e sangue.

I Boards of Canada però sembrerebbero richiamare al passato, alla nostalgia, e quindi all’umano: perché non è così? O meglio, perché sono significativi nonostante questo?

Il ricordo, la nostalgia, la rievocazione fantasmatica del passato, presuppongono che qualcosa non ci sia più, che questo qualcosa sia in qualche modo morto, estinto. Nella musica dei Boards of Canada possiamo quindi intravedere questo: è la Macchina che ci ricorda, perché noi non ci siamo già più. È la Macchina che ricostruisce il nostro passaggio in Terra da quel punto lontano in cui della nostra passata esistenza restano soltanto residui di informazione accumulati nei server, è la Macchina che prova a ricostruire, a partire da dati puramente quantitativi (campioni audiovideo, scampoli di una civiltà da lungo tempo sepolta) cosa una volta il genere umano fu. È una musica che sembra provenire dal passato perché proviene da un tempo altrettanto remoto qual è il futuro: ricordo e profezia coincidono.

Leggendoti viene da chiedersi se sia ancora possibile o sensato fare musica dopo i Boards of Canada. Non a caso tu dici che forse non vorresti un loro nuovo disco.

Ma certo che ha senso fare musica dopo i Boards of Canada – ci mancherebbe altro! Dal 2013 in cui uscì Tomorrow’s Harvest (a tutt’oggi il loro ultimo album) è uscita un sacco di roba interessante, importante, illuminante. Poi, d’accordo: “sul lungo periodo siamo tutti morti”, per citare Keynes. E quindi ecco: Tomorrow’s Harvest (un concept album sull’inevitabile Apocalisse che ci aspetta, ricordiamolo) è un memento doloroso che ci ricorda come non c’è scampo, non c’è salvezza da un’estinzione che è già prevista, programmata nel futuro. Un’estinzione alla quale oltretutto stiamo attivamente collaborando, sforzandoci di accelerarla ogni giorno che passa.

Conoscendo bene la tua perdurante ossessione nei confronti di Tomorrow’s Harvest mi ha fatto sorridere riscoprire che all’epoca dell’uscita gli affibbiasti “uno striminzito sette e qualcosa”. Raccontaci poi cosa è successo nel tuo rapporto con quel disco.

Quello che è successo pertiene al Mistero al cuore del quale risiede la Rivelazione. Naturalmente, le droghe aiutano.

Il tuo viaggio a Balerno, sulle tracce dei Boards of Canada, mi ha ricordato un po’ il villaggio del Prigioniero, con gli abitanti che si salutano dicendo “Be seeing you” e facendo un cenno come a dire “ti teniamo d’occhio”.

Non avevo minimamente pensato al

Prigioniero, ma sai che hai ragione? Cosa mi hai ricordato… Dopotutto, è lo stesso messaggio che ritrovi in degenerazioni hauntologiche tipo

Scarfolk. Ed essendo i Boards of Canada l’alfa e l’omega dell’hauntologia, in qualche modo tutto torna.

Visto il titolo, mi ha un po’ sorpreso non trovare nel libro espliciti riferimenti a Ex Machina, il film di Alex Garland (che pure è citato per Devs), uno dei miei preferiti degli ultimi anni. È implicito? È una outtake? È un riferimento nascosto? Non te ne fregava niente?

Anche a me, quando uscì, piacque molto

Ex Machina (il film). Ne

scrivemmo abbondantemente sulla beneamata Prismo, se ricordi. Non so perché non l’ho citato nel libro. Ma mi azzardo a suggerire che forse è proprio in

Devs che Alex Garland prova a spingersi un po’ più in là, andando oltre l’arcinota retorica “e se le macchine provassero emozioni?”.

Il microchip, elemento cruciale di questa storia (tanto che è finito pure sulla copertina del libro), ora scarseggia. C’è una grande crisi di approvvigionamento, rischia di diventare un grande assente. Come la vedi? Rischiamo di tornare alle chitarre acustiche?

Visti i tempi e visto il ritorno puro e semplice di un olocausto nucleare, direi che rischiamo più di ritrovarci a sassi e legnetti, altro che chitarre acustiche. Oppure potremmo direttamente passare a suonare ossa umane e teschi di cadaveri, come i Zero Kama e i gruppi anni Ottanta della

Nekrophile Rekords, non so se hai presente…

Perché i cannabinoidi si sposano meglio degli psichedelici all’IDM? A me verrebbe ancora in mente la classica dimensione del trip.

Qualsiasi droga va bene, ma il tasso di paranoia indotto dai cannabinoidi resta (che io sappia) ineguagliato. Il bad trip almeno finisce. La sensazione che tutto è come sembra però in qualche modo c’è qualcosa di sbagliato, invece, ti perseguita.

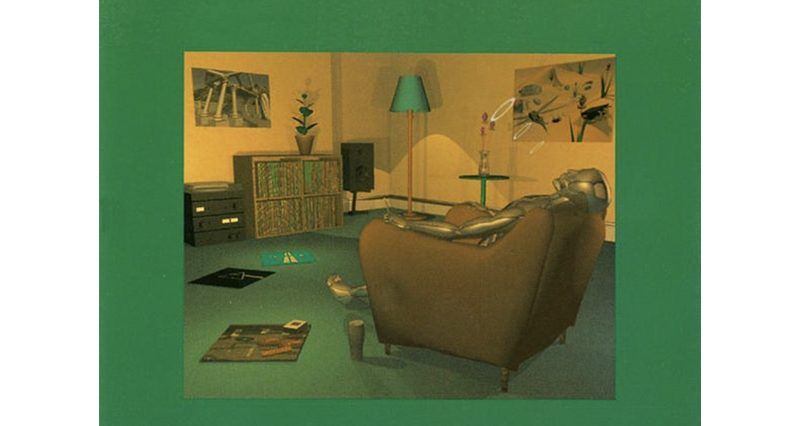

Spiegami in che senso Exmachina è un libro anche figlio della pandemia.

Posso solo dirti che due anni fa esatti mi ritrovavo (come il resto del pianeta) esattamente così:

![]()

Verso la fine introduci il concetto di apofenia, cioè “l’immotivata visione di connessioni”: è anche una chiave di lettura del libro?

Non è una chiave, è la chiave.