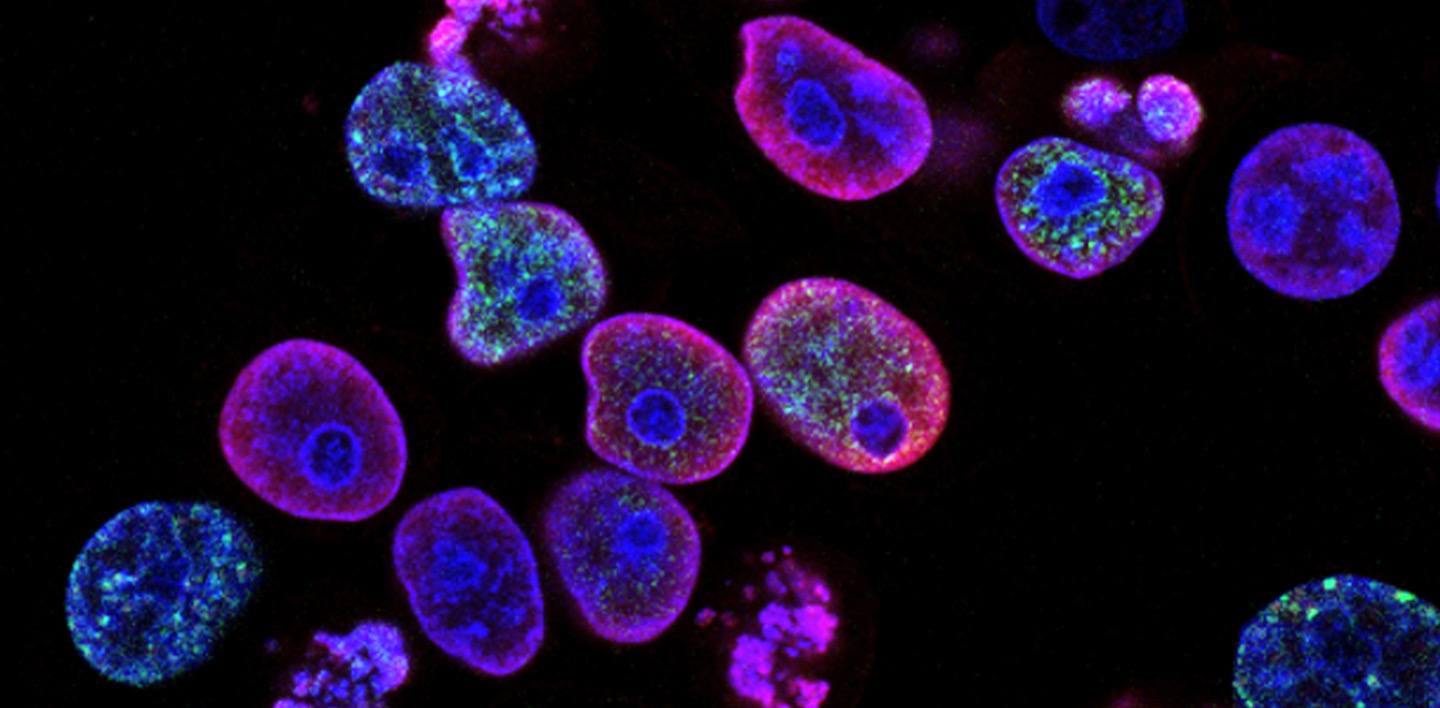

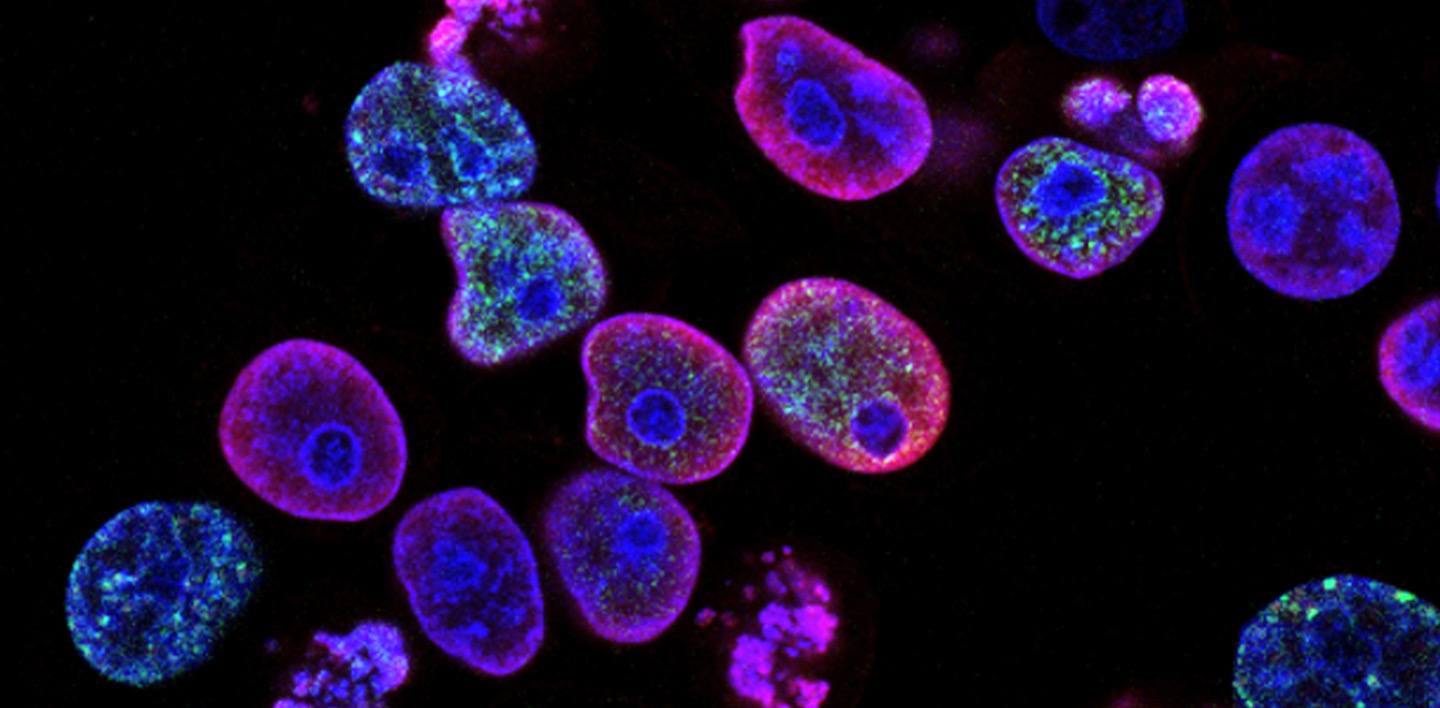

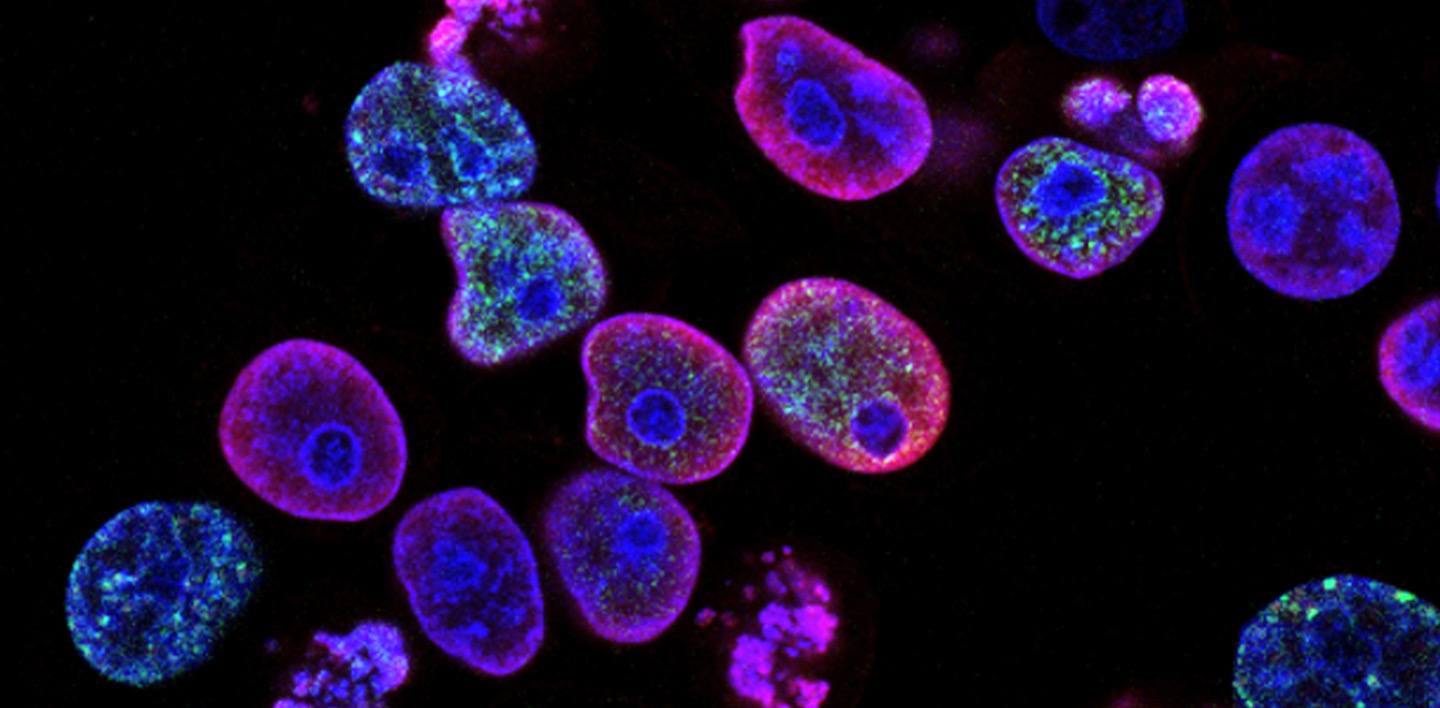

Q uando torno in laboratorio dopo il weekend, indosso il camice e i guanti, apro l’incubatore, prendo una delle fiaschette contenenti le cellule che uso per fare gli esperimenti, le guardo al microscopio e infine le conto. Mediamente, ognuna di queste fiaschette contiene trenta milioni di cellule. Trenta milioni è circa la metà degli italiani, dieci volte gli abitanti di Roma. Galleggiano sospese nel terreno di coltura e si potrebbe pensare che ognuna delle cellule, come gli abitanti di un intero paese, abbia diverse caratteristiche identitarie, morfologiche o genetiche. Invece, quelle che guardo muoversi lentamente secondo il moto browniano che le fa sbattere una contro l’altra, non sono che il clone della stessa cellula.

In biologia, negli ultimi anni, sta emergendo un errore concettuale alla base della ricerca sperimentale. Generalmente, per fare ricerca di base gli scienziati utilizzano come modello per studiare specifici meccanismi molecolari una popolazione di cellule. Ma si tratta di popolazioni con pochissima varietà. A monte non c’è modo di distinguere due cellule della stessa popolazione: sono appunto cloni l’una dell’altra. E non a caso è comune utilizzare ognuna di queste popolazioni come modelli di una singola cellula ideale estrapolando dal contesto il frammento di informazione su cui si intende focalizzarsi. Al tempo stesso, però, questa popolazione iper-uniforme è presa come campione per rappresentare una porzione molto più ampia di cellule presenti all’interno del nostro organismo, senza prendere in considerazione quali sono invece le interazioni e gli scambi tra tipi diversi di cellule, analizzandole nel loro contesto biologico. Qual è il problema di questo tipo di approccio?

In biologia molecolare c’è una diffusa tendenza ad analizzare le cellule singolarmente, trascurando la fitta rete delle loro interazioni reciproche; secondo Daniel Dennett c’è il rischio di paralizzare la disciplina in un “inverno genomico”.

Partendo da esperimenti di medicina rigenerativa, il filosofo cognitivista Daniel Dennett ci pone un interessante esperimento mentale: immaginiamo di iniettare delle cellule staminali di un verme dalla testa triangolare in un verme dalla testa piatta, lasciamo poi che i due tipi cellulari si mescolino tra loro, e infine tagliamo la testa al verme. Aspettiamo ora che la testa del verme si rigeneri. Nel momento in cui la testa si rigenererà, che forma avrà? Se il 50% delle cellule staminali sono di un tipo e il 50% di un altro, sarà verosimile aspettarsi che la testa rigenerata abbia una forma che sia una via di mezzo tra le due? O ci sarà una popolazione che prevarrà sull’altra? Come si decide a che punto interrompere il processo di morfogenesi? Come vengono prese le decisioni all’interno di una popolazione cellulare?

La biologia molecolare non è in grado di rispondere a questo tipo di domande perché si trova ancorata a una sorta determinismo genico: Dennet parla di inverno genomico. Ovvero, c’è una diffusa tendenza ad analizzare le cellule singolarmente, trascurando la fitta rete delle loro interazioni reciproche. Per esempio, il risultato che ottengo quando faccio gli esperimenti usando quei trenta milioni di cellule contenute in una delle mie fiaschette, mi farà capire come si comporta una cellula in quelle determinate condizioni sperimentali, ma non mi darà l’informazione su come le cellule si sono organizzate per rispondere a determinate condizioni sperimentali. Siamo in grado di pronosticare il destino individuale di una cellula, ma siamo ben lontani dal poter generare da zero un organo, assemblando appropriatamente la miriade di cellule che lo compongono.

Decisioni collettive

Più in generale, la nostra visione dal basso – dal livello molecolare – spesso ci impedisce di comprendere come un gruppo di cellule, un collettivo se vogliamo, possa prendere decisioni. Rispetto al singolo, infatti, l’azione del gruppo non è soltanto una risposta meccanica a un impulso, ma deve essere in grado di processare delle informazioni e compiere delle scelte in modo da perseguire degli obiettivi. Studiare come vengono prese queste decisioni sembra però cadere fuori dal dominio della biologia molecolare: che un collettivo di cellule possa letteralmente “essere a conoscenza” di dove si trova, oppure “scegliere” la direzione in cui muoversi, o più in generale che possa avere un qualche tipo di agency, cioè che possa essere l’agente – più o meno cosciente – del fenomeno che si sta osservando, è un’idea da cui la maggior parte dei biologi ancora rifugge.

I biologi ritengono non antropomorfizzabile tutto ciò che non è – appunto – umano. Questo fa sì che ogni cosa vivente non-umana (cellule, piante, funghi, batteri) debba necessariamente perdere qualsivoglia forma di teleologia, e agisca invece in maniera meccanicistica, obbedendo a leggi chimico-fisiche. Eppure in biologia siamo soliti usare un linguaggio ricco di metafore che umanizzano il funzionamento cellulare per descrivere, nel modo più immediato possibile, l’osservazione che stiamo facendo. Caratterizzare l’oggetto di studio mediante metafore che lo connettono con ambiti a noi più familiari è una prassi comune. La letteratura scientifica abbonda di riferimenti che attribuiscono alle cellule un qualche livello di agency. Ancora più in piccolo, utilizziamo questo tipo di linguaggio persino per descrivere le vie di segnalazione – cascate di informazioni che le proteine si passano dall’una all’altra per far rispondere la cellula a stimoli che arrivano dall’esterno – tra proteine attive all’interno della cellula stessa (esempio: “questa proteina inibisce queste altre in modo da accumulare determinati sustrati”). Queste metafore sono comode nel linguaggio parlato, per farsi intendere rapidamente da colleghi o per spiegare a non addetti ai lavori il comportamento della cellula, eppure tendiamo a non volergli concedere un valore reale intrinseco. Per quanto ne facciamo un uso incondizionato, sembriamo non renderci conto che queste metafore sono un indizio di qualcosa di profondo.

Che un collettivo di cellule possa “essere a conoscenza” di dove si trova, oppure “scegliere” la direzione in cui muoversi, è un’idea da cui la maggior parte dei biologi ancora rifugge.

Negli ultimi anni si è sviluppata una nuova tecnica di biologia molecolare, chiamata single-cell sequencing, in grado di rilevare i dati genomici di ogni cellula presente all’interno di un determinato campione. Un piccolo pezzo di tessuto – quindi non più cloni di una stessa cellula, come accennavo all’inizio, ma un vero e proprio campione di tessuto – può essere processato e disgregato nelle cellule che lo compongono. Da lì, possiamo poi immaginare un ago di diametro microscopico in grado di risucchiare una cellula alla volta e analizzarne il genoma. Il risultato consente di raggruppare le cellule che compongono quel campione in base al diverso profilo genotipico, riordinando quindi il campione in sottogruppi di cellule. È strabiliante la mole di dati e di informazioni che si riescono a ottenere e a estrapolare con questa tecnica, associata poi ad analisi bioinformatiche che consentono di approfondire l’osservazione.

Eppure anche analizzare una cellula alla volta non basta per abbattere un muro concettuale fondamentale. Perché il rischio di rimanere a livello genico è quello di scattare una fotografia con lo zoom al massimo su un particolare: sarà una fotografia che ci lascerà a bocca aperta per la qualità del dettaglio e per la bellezza di poter vedere concretamente dei particolari che avevamo solo teorizzato esistere, ma allo stesso tempo potrebbe non dirci niente di cosa sia il soggetto della foto o quale sia il suo funzionamento complessivo. Come scriveva Borges nel frammento Del rigore della scienza, se l’arte della cartografia raggiungesse un livello di perfezione e dettaglio nel disegno delle mappe tale da riprodurre gli imperi in scala 1:1, quelle mappe risulterebbero essere inutili:

I Collegi dei Cartografi fecero una Mappa dell’Impero che aveva l’Immensità dell’Impero e coincideva perfettamente con esso. Ma le Generazioni Seguenti, meno portate allo Studio della cartografia, pensarono che questa Mappa enorme era inutile e non senza Empietà la abbandonarono all’Inclemenze del Sole e degl’Inverni.

Per fortuna il single-cell sequencing non ci restituisce solo una mappa in scala 1:1 di una cellula. Ma piuttosto spalanca la possibilità di esaminare globalmente le popolazioni cellulari che compongono un dato campione. Nei grafici che si ottengono analizzando i risultati di single-cell, ogni cellula è rappresentata come un punto nello spazio che sarà vicino a quelle cui somiglia di più e lontano rispetto a quelle da cui differisce genotipicamente. Guardandoli a colpo d’occhio questi grafici fanno pensare agli stormi di uccelli.

Stormi

Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, ha iniziato a studiare il comportamento degli stormi come tutti: osservando questi sciami neri che cambiavano forma diventando prima compatti e scuri, poi aprendosi in delle nuvole sparse e rarefatte che ancora si assottigliavano diventando lunghi segmenti neri. Ma le figure che noi vediamo crearsi dipendono dal punto da cui le osserviamo. E sebbene dal nostro punto di vista – cioè, da terra – questo sia un bellissimo spettacolo, quelle immagini che ci scorrono davanti hanno in realtà un significato biologico prettamente comportamentale. Infatti, quando gli uccelli costituiscono gli stormi che noi vediamo disperdersi e ricompattarsi sopra la città, significa che il gruppo ha trovato cibo e un riparo sicuro per la notte. Studiare le dinamiche di interazione tra gli individui che compongono lo stormo, quelle dinamiche che consentono al gruppo di processare l’informazione e prendere la decisione di sorvolare una determinata zona scelta come luogo sicuro per la notte, non è semplice dalla nostra prospettiva di osservatori esterni.

La sfida più difficile per affinare l’osservazione degli stormi, nella loro tridimensionalità, è stata capire in che modo cogliere le interazioni tra un uccello e l’altro e poi ancora mettere in relazione le osservazioni fatte su stormi diversi: in che modo scattare le fotografie simultaneamente, quanti scatti fare al secondo, quante macchine fotografiche posizionare e dove, a quale distanza e in che posizione. Ovvero, è stato necessario implementare la capacità di dettaglio del proprio punto visuale per ottenere, frame dopo frame, la dinamica del fenomeno senza congelarla in un unico frangente.

L’osservazione ci insegna che la natura è costituita da gruppi di parti. Studiare fenomeni biologici di diversa entità significa osservare le interazioni tra insiemi di oggetti.

I risultati dello studio hanno restituito delle verità profonde su diverse porzioni di realtà. Come scrive Parisi nel suo libro In un volo di storni: “La fisica, dalla legge di gravitazione universale di Newton in poi (la forza di gravità tra due corpi è inversamente proporzionale al quadrato della distanza) è abituata a interazioni che dipendono dalla distanza”. Al contrario di come si era abituati a pensare, invece, lo studio degli stormi ha dimostrato che l’interazione tra gli uccelli non dipende dalla distanza assoluta delle coppie. Non si tratta infatti di considerare l’interazione tra singoli storni nel volo collettivo, ma quella che ogni uccello ha con un numero fisso di suoi simili (7 o 8 uccelli) con i quali forma un sottogruppo.

In sostanza, un uccello può essere meno influenzato di quello che ci aspetteremmo da due uccelli che gli sono abbastanza vicini se questi sono reciprocamente lontani tra loro. Uno dei significati del perché ogni individuo tiene sotto controllo un piccolo sottogruppo è che quando lo stormo deve disperdersi rapidamente in seguito all’attacco da parte di un rapace, tutti i gruppi riescano poi a ricompattarsi e riformare lo stormo.

La natura come interazione

In generale, l’osservazione ci insegna che la natura è costituita da gruppi di parti. Studiare fenomeni biologici di diversa entità significa osservare le interazioni tra insiemi di oggetti. La tecnica di single-cell sequencing, per esempio, è in grado di affinare il nostro punto visuale consentendoci di cogliere le sfumature che costituiscono sistemi biologici. Questo fa sì che noi riusciamo ad osservare i fenomeni nel loro complesso, senza dover scattare una fotografia alla volta e poi incollare insieme i pezzi creando un’immagine sconnessa. Fortunatamente la biologia sta facendo enormi passi in avanti in questa direzione: per esempio, nello studio del cancro oramai si parla di ecosistema tumorale proprio perché viene considerato un ambiente all’interno del quale coesistono entità diverse e ci si spinge a studiare quindi non soltanto il funzionamento della parte tumorale ma anche della sua controparte micro-ambientale e della relazione che si instaura tra le due per aiutare il tumore a progredire.

Lo scarto necessario che stiamo compiendo è quello di passare dall’analisi di una cellula a quella di intere popolazioni, e infine all’ambiente in cui queste vivono.

Insomma, lo scarto necessario che stiamo compiendo è quello di passare dall’analisi di una cellula a quella di intere popolazioni, e infine all’ambiente in cui queste vivono. Grazie a Charles Darwin sappiamo che non dobbiamo più postulare un’intelligenza superiore che ha ideato tutte le cose: è stata l’evoluzione grazie alla selezione naturale. Noi esseri viventi siamo solo dei marchingegni fisici, composti da ingranaggi che sottostanno alle leggi della fisica e della chimica. Ma c’è una differenza tra i congegni ideati da un’intelligenza umana e quelli che scaturiscono dalla selezione naturale. Nell’evoluzione della specie, con un lancio di dadi, vengono proposti continuamente, e in maniera casuale, nuovi modelli possibili di marchingegni funzionanti. La scelta di quale sia evoluzionisticamente il modello migliore è però deterministica, dettata dalla pressione ambientale (“survival of the fittest”).

Per scoprire il come e il perché questo avvenga occorre uscire dalla dimensione monadica di singola cellula. Se vogliamo immaginare una cellula come un mattoncino che si incastra in mezzo agli altri mattoncini che compongono l’organismo, dobbiamo impegnarci a considerarla come parte integrante e dinamica di un sistema complesso, che conserva una memoria e possiede un orizzonte prospettico a seconda del proprio contesto biologico.