Q ualche anno fa, in un periodo di precariato più severo del solito, tentai di trovare impiego in uno di quelli che in italiano si chiamano “sexy shop”. Realizzando che le mie competenze, fuori dall’accademia o dal giornalismo cinematografico, non mi consentivano molte altre strade se non cercarmi un lavoro da commessa, un sexy shop “faceva colore”, pensavo, e magari avrei raccolto degli aneddoti che avrebbero potuto tornarmi utili in futuro, visto che stavo pensando a un progetto di dottorato sul cinema erotico degli anni Settanta. Per qualche giorno girai tutta Torino, spostandomi in autobus fino alle periferie più remote, portando il mio curriculum. Scoprii presto che le chance di assunzione erano praticamente nulle: per colpa degli store online, il settore era (prevedibilmente) in crisi, e quasi tutti i (pochi) negozi rimasti erano gestiti dai proprietari, che non potevano permettersi di avere dipendenti. Fu frustrante, e anche un po’ incosciente: in una situazione mi trovai con uno di costoro che, abbassata la saracinesca, insistette per mostrarmi orgogliosamente video girati nel suo negozio in cui dominava e umiliava le sue partner. Ero incuriosita ma anche preoccupata. Sapevo di dovermi mostrare all’altezza della posizione per la quale mi stavo candidando, quindi rimasi a guardare nonostante l’ansia crescente. Prima di andare via volle regalarmi una tutina di rete, e nei giorni successivi mi cercò sul numero di telefono che avevo inserito nel cv, senza più menzionare il lavoro ma invitandomi con una certa insistenza a festini privati. Per fortuna desistette presto.

Nonostante la paura, questa fallimentare ricerca mi aveva permesso di costruirmi, come in una deriva psicogeografica, una mappa alternativa della città: a quasi ogni quartiere ero in grado alla fine di associare il suo negozio. Si andava dai concept store patinati ed edulcorati del centro, rivolti soprattutto alle coppie, al negozio storico di lusso in Crocetta (uno spazio che la proprietaria aveva ereditato dal padre, nel retrobottega una grossa teca contenente bambole Barbie vestite in lattice e impegnate tra loro in pose inequivocabili), fino al negozio specializzato in scherzi per l’addio al celibato o al nubilato in Borgo San Paolo dove mi proposero di scrivere recensioni dei loro prodotti per il loro sito a 7 euro l’una, o allo squallidissimo negozio di videocassette (e qualche DVD) nell’ex quartiere operaio di Mirafiori, gestito da un signore anziano che appena entrata dopo aver fumato una sigaretta mi fulminò appena visto il cv dicendomi con forte accento piemontese che, se cercavo lavoro, puzzare di fumo non era un buon biglietto da visita.

Se guadagnarsi da vivere è un male necessario, pensavo, il sesso era perlomeno un aspetto avventuroso e intrigante dell’esistenza, e i benefici nel gravitarci attorno mi sembravano maggiori dei rischi.

Mi piace raccontare questa storia per presentare il lavoro di Marialba Russo perché guardando le sue foto mi domando cosa la muovesse, cosa la spingesse a catturare quelle immagini, e di riflesso sono costretta anche a ripensare a quei giorni e chiedermi: cosa cercavo in quei luoghi? Non cercavo certo solo “un lavoro”, nonostante la spiegazione razionale che mi ero data. E, in ogni caso, lavoro e sesso si confondevano spesso nella mia testa fin da quando ero ragazzina, quando immaginavo che “da grande” avrei voluto fare la modella di nudo nelle scuole, oppure la guardarobiera di un famoso club di Berlino i cui dipendenti sono senza vestiti per contratto. Se guadagnarsi da vivere è un male necessario, pensavo, il sesso era perlomeno un aspetto avventuroso e intrigante dell’esistenza, e i benefici nel gravitarci attorno mi sembravano maggiori dei rischi. Del resto, dei rischi c’erano anche per Russo nel fotografare queste locandine: racconta di averle scattate fugacemente, di sottecchi, a distanza di sicurezza. A volte sbucando dal tettuccio aperto della sua Due cavalli, fingendo di stare fotografando altro. Perché poteva sembrare strano che una donna di trent’anni volesse immortalare quei poster scabrosi. Poteva attirare sguardi indesiderati. Poteva farla diventare oggetto dello sguardo, nonostante lei si stesse ponendo come soggetto guardante. O forse proprio perché lei, con la sua macchina fotografica, si stava arrogando il diritto a guardare.

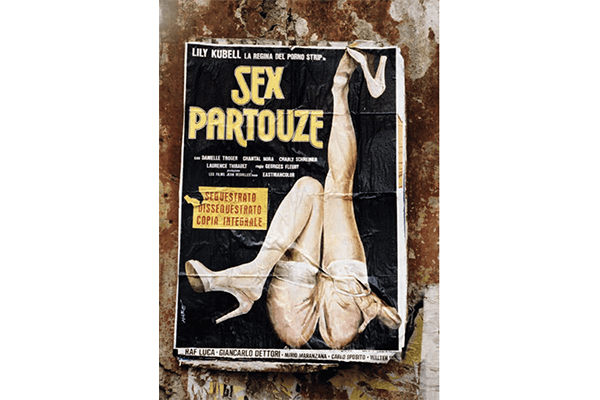

Guardare queste immagini cosa voleva dire, allora, nella Napoli del 1978? Russo racconta che queste immagini erano comparse con prepotenza in quegli anni, e che la serie si sarebbe poi interrotta perché questi film, così com’erano arrivati sarebbero spariti, fagocitati nella pornificazione più massiccia della scena pubblica, con Cicciolina e Moana Pozzi, da un lato, e nel ritiro nel privato consentito dall’arrivo del mercato video. Quella che documenta Russo è una fase fugace in cui, con paradossale ironia, “il personale è politico” perché il privato è pubblico: in strade trafficate, anche del centro, compaiono questi manifesti scandalosi, appariscenti, spudorati, che espongono corpi di donne seminudi e invitanti. Senza un piano preciso, Russo ne è colpita, sente l’esigenza di catturarli e collezionarli, e inizia così la sua ricerca, che, dapprima fortuita, diventa poi sistematica, attiva, la porta anche ad Aversa in cerca di altre tracce.

C’è una frase da una recensione all’opera di Sarah Kane di Edward Bond che mi è rimasta sempre in mente mentre svolgevo il mio lavoro di critico cinematografico: “Le immagini sono presagi e dobbiamo imparare a interpretarle. Se non lo facciamo, entriamo nel mondo delle immagini: il vero mondo del fascismo, razzismo, nazionalismo e patriottismo”. …E sessismo, potremmo aggiungere in questo caso. Questa frase che ho citato mi ricorda un’altra che sentii durante un workshop con il regista Edgar Reitz, a proposito dell’ambiguità dell’immagine: “Con la parola posso comunicare, ad esempio, che due si amano. Lo posso dire. Ma non esiste un’inquadratura con cui potrei mostrarlo inequivocabilmente. Sia che li mostrassi vicini, che per mano, che mentre si baciano, che a letto, non starei spiegando che si amano. L’interiorità dei personaggi rimane sempre fuoricampo, invisibile”. Questo limite dell’immagine, continuava, era però anche la sua ricchezza: nel trasporre in immagine una sceneggiatura, non stava soltanto aggiungendo informazioni visive che la parola può solo suggerire con la descrizione (“il volto di un personaggio, l’aspetto di un’ambientazione”), delimitando così la possibilità di immaginazione del lettore, la stava arricchendo di equivocabilità. La riflessione di Reitz attribuisce all’ambiguità dell’immagine un valore positivo, quella di Bond si concentra sui suoi rischi. Ma le due riflessioni apparentemente opposte vanno in realtà nella stessa direzione, hanno la medesima conclusione: quello che l’immagine ci consegna in termini di mimesi della realtà, di realismo, è legata al suo somigliare, riproducendolo, nel suo massimo grado al Reale, e cioè l’abisso del senso. “Ciò che resiste a ogni tentativo di simbolizzazione. Un buco nell’ordine simbolico”, per usare la bella formula di Daniele Giglioli in Senza trauma.

Cercare un senso nella serie di Russo vuol dire mettersi metaforicamente dietro di lei, guardare le immagini che scatta e guardare lei scattarle. Vuol dire guardare da una prospettiva precisa questa sequela di disegni che ritraggono donne in pose improbabili, esagerate, spesso decontestualizzate e fluttuanti in un mondo di fantasia, in cui tutto è roboante, “superporno-qualcosa” o “supersexy-qualcos’altro”. Promesse così alte da contenere già in nuce la delusione che si proverebbe guardando i film che pubblicizzano: mediocri, standard, rimasticati. Mappare il cinema erotico di infima lega come quello che immortalano queste locandine è impresa titanica, perché la storia produttiva e distributiva di quegli anni è un sottobosco di tagli, inserti, crossover. Ne nascono film chimerici, mostri di Frankenstein fatti di pezzi di hardcore e commedie soft, letteralmente nati dal montaggio di pellicole diverse, ritagliati e ridistribuiti a seconda dei minuti che riuscivano o meno a strappare alla censura. Se a questo si unisce il loro valore artistico praticamente nullo, si capisce che nell’impresa non si imbarca nessuno perché probabilmente il gioco non varrebbe la candela. Per questo l’analisi e la ricerca si concentrano più volentieri e fruttuosamente sul valore sociologico del fenomeno, sulla sua fruizione e sul portato sociale, per le quali può essere più utile l’utilizzo dei paratesti, come ad esempio mostra un saggio di Giovanna Maina, Corpi che si sfogliano, del 2019, dedicato allo studio di Cinesex, una rivista di cineromanzi soft-core pubblicata dal 1969 al 1974.

Mappare il cinema erotico di infima lega come quello che immortalano queste locandine è impresa titanica, perché la storia produttiva e distributiva di quegli anni è un sottobosco di tagli, inserti, crossover.

I manifesti collezionati da Russo sono allora già in sé un documento preziosissimo dell’epoca: basta osservarli per cogliere vari aspetti di quella fase. Alcuni noti, come la presenza di nomi di interpreti che avrebbero epitomizzato quella fase, come Loredana del Santo, Gloria Guida, Samantha Fox, Edvige Fenech, Georgina – o Giorgina – Spelvin, Diana Dors. Ma compare anche un film “con” Roman Polansky (sic!), del quale a quanto pare è presente un’intervista rubata da qualche televisione, un segno della tipica tendenza a voler ammantare i film di qualche autorevolezza o valore artistico per distinguersi nella produzione oceanica, per “ostentare una funzione socio-culturale” (Maina, 73) che li legittimi e strappi magari qualche visto alla censura, posto che le vicende censorie rappresentavano un valore aggiunto per film che puntavano sulle diciture come “vietatissimo!”, proibito eccetera. Anche l’esotismo di certi titoli in lingua (“Les depravees (sic) du plaisir”, “Sensual excitation”, “Sexual student”) può sorprendere chi abbia una percezione di quell’epoca come di una fase in cui la popolazione era culturalmente arretrata, e ne restituisce invece la verità di fase di transizione e di pubblico trasversale (per quanto naturalmente sempre maschile). Da un lato questa esotizzazione allontanava e teneva perciò a distanza di sicurezza le vicende che si potevano vedere sullo schermo (“anche nella finzione, il nostro Paese manteneva un’aura di terra non molto evoluta e decisamente bigotta”, commenta Maina, 72), dall’altro le importava nell’immaginario provinciale dell’epoca, con effetti non scontati.

Pensare però che l’unico intento o l’unico valore dell’opera di Russo sia quello documentario sarebbe come credere che nel mio pellegrinaggio nei sexy shop di Torino io stessi cercando soltanto un lavoro. Naturalmente l’interesse e l’acume nel comprendere l’eccezionalità e la rilevanza storica del fenomeno immortalato da Russo c’è, è parte costitutiva della rilevanza di tutta la sua opera. Ma, e in questo caso in particolare, non basta. Per comprendere queste fotografie occorre guardare al di là di quello che rappresentano, e concentrarsi sul gesto. Fotografando immagini Russo esce dalla veste di reporter, diventa già critico: le sue foto testimoniano del suo gesto oltre che del contenuto dell’immagine, aprono a un’analisi interpretativa, la interrogano come osservatore e queste domande si riversano in chi le guarda.

Nel gesto di una donna che fotografa questi manifesti potrebbe leggersi una forma di denuncia, di indignazione, rispetto a quello che queste immagini ci dicono sul valore e sul significato attribuito socialmente al “corpo delle donne”. Ma credere che il suo gesto si limitasse a questo, è un po’ come credere che le immagini possano parlare da sole.

Il testo è un estratto da Public Sex:Marialba Russo (Nero Editions, 2021), volume pubblicato in occasione della mostra Marialba Russo. Cult Fiction al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato.