G O HOME BENETTON”. Lungo la Ruta 40, l’autostrada che attraversa l’Argentina da nord a sud, capita di imbattersi in frasi di questo tipo sui cartelli autostradali spesso crivellati di proiettili. È con questa immagine che Elena Mazzi ci introduce emblematicamente al tema della sua ultima ricerca in un libro che accompagna e documenta il progetto e la mostra Silver Rights. Un percorso quasi decennale di graduale avvicinamento alle comunità Mapuche – la “gente della terra” – e alle loro rivendicazioni contro le enclosures del capitalismo latifondista ed estrattivista, di multinazionali come il Gruppo Benetton, che negli anni Novanta è diventato il primo proprietario terriero delle terre patagoniche – meta ambita non solo per lo sfruttamento delle risorse naturali, ma anche per il turismo di lusso.

Mazzi procede con approccio antropologico vestendo i panni dell’osservatrice partecipante. Più che limitarsi a registrare i fatti per trasferirli entro la cornice istituzionale, asettica e innocua, dell’arte occidentale, sfugge alla tentazione del prelievo e del consumo percorrendo la strada paziente dell’incontro. La sua è una forma di “realismo speculativo”, quello che T.J. Demos considera necessario per “decolonizzare la natura” e la stessa concettualizzazione del rapporto tra i soggetti e l’ambiente, su cui grava ancora il retaggio della separazione tra umano e non umano, locale e globale. Interessata a indagare proprio la complessità di questo rapporto, l’artista ne rintraccia emergenze e mutazioni alle diverse latitudini e sembra partire quasi sempre dalla stessa domanda: cosa definisce un territorio? Mazzi rivolge lo sguardo verso spazi indecisi o contesi, e luoghi in via di ridefinizione come la laguna di Venezia, la “via polare della seta” tra Cina e Islanda, le piccole comunità dell’entroterra abruzzese, o Mission, il quartiere latino-americano di San Francisco solo per citarne alcuni.

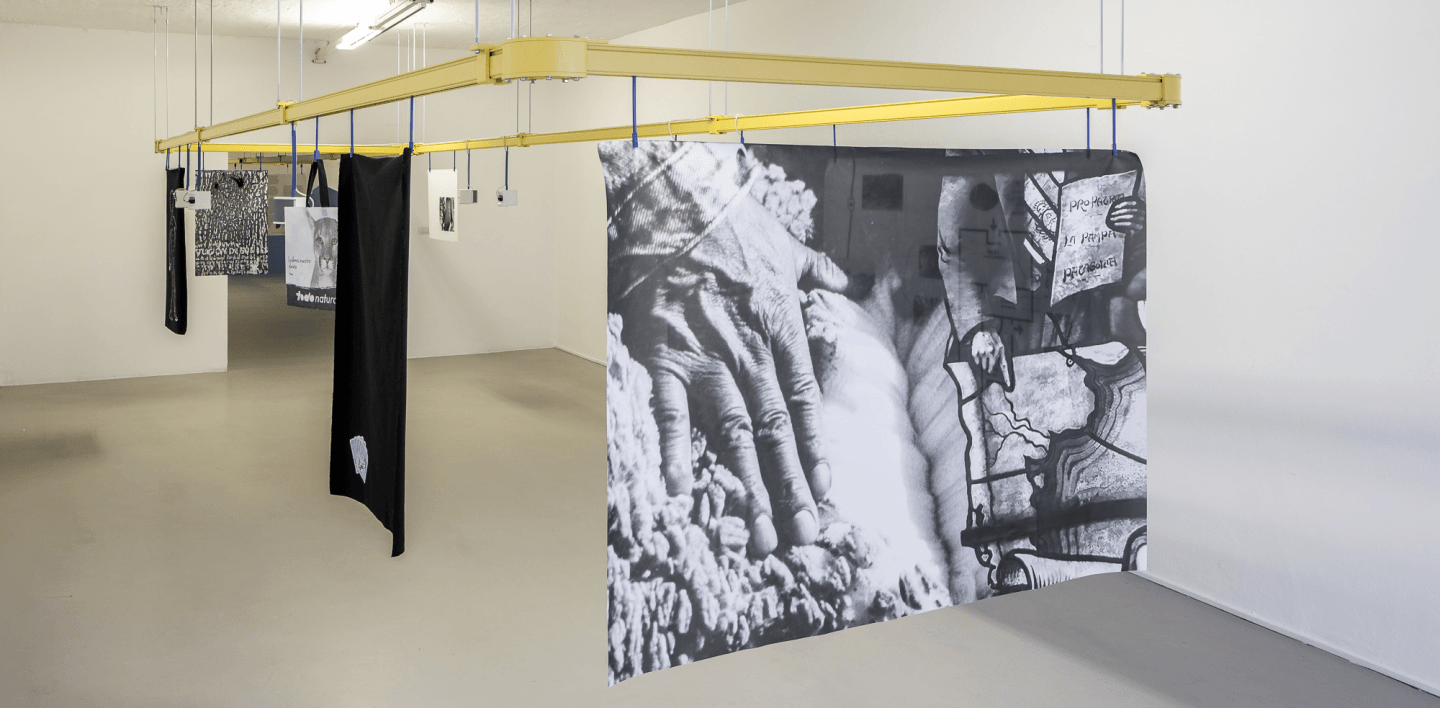

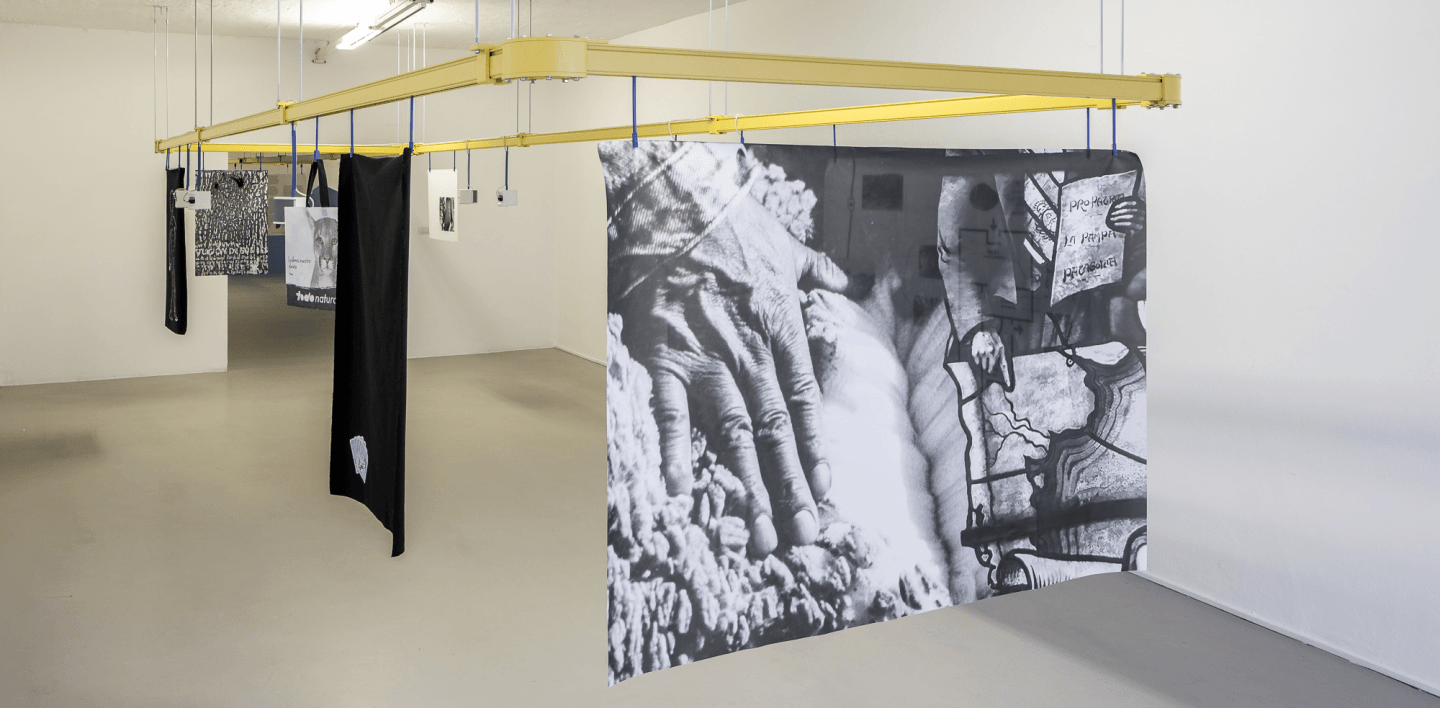

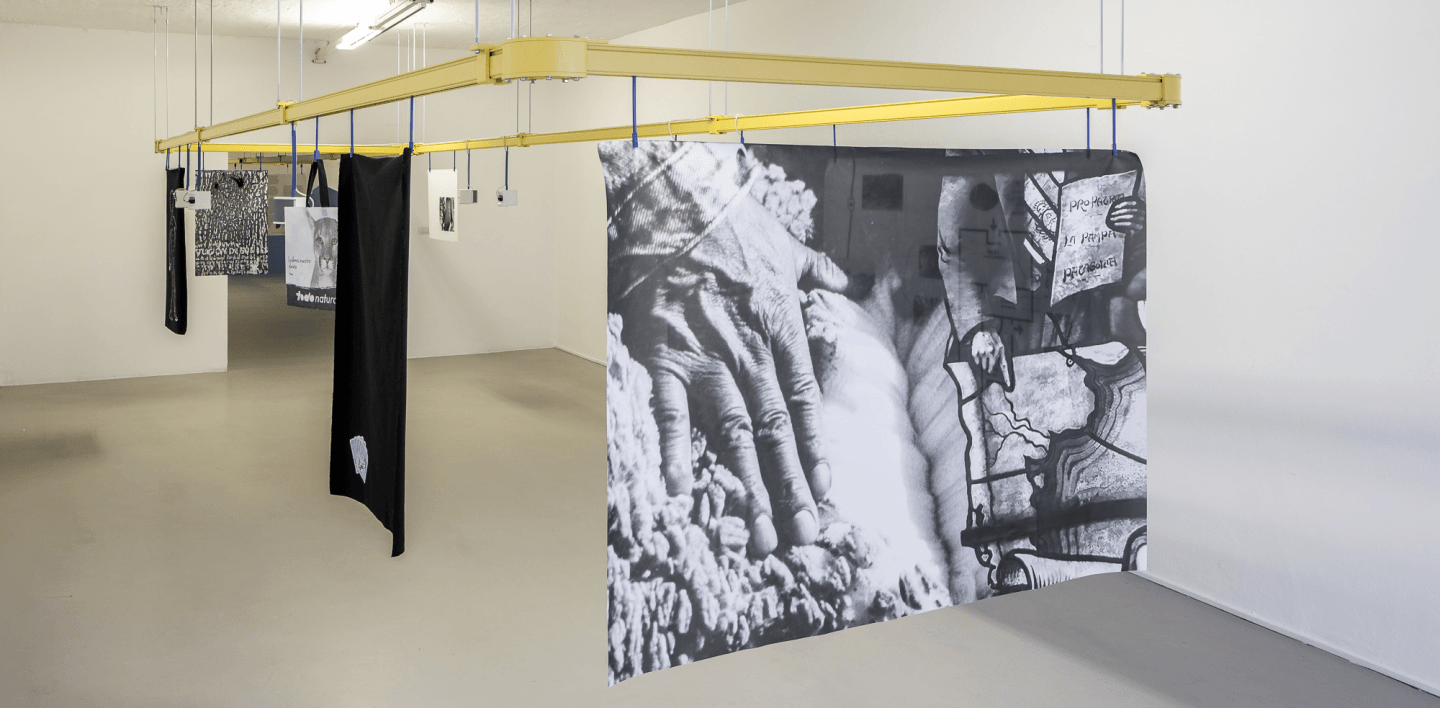

Nel caso di Silver Rights, centrale è la nozione di “terricidio”, neologismo della guerriera e guardiana Mapuche (weychafe) Moira Millán, usato dal Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir per riferirsi al modo in cui il sistema economico del capitalismo estrattivista uccide attraverso molteplici forme di violenza e soppressione: ecocidio, genocidio, femminicidio, epistemicidio. L’incontro con il capo spirituale Mapuche e argentiere Mauro Millán e con l’artista Eduardo Molinari è stato fondamentale per tradurre l’esperienza sul campo in una mostra itinerante. Inaugurata a giugno presso ar/ge kunst di Bolzano, la mostra ha già aperto presso la Södertälje Konsthall (Svezia), e si sposterà nei prossimi mesi all’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires e alla BIENALSUR – Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Concepita essa stessa come opera e come medium, la mostra è un assemblage di oggetti visivi e acustici organizzati per successivi livelli di significazione e soglie di attraversamento testuali e paratestuali. Un percorso sonoro in quattro episodi – scritto dall’artista e da Molinari insieme con l’autrice e drammaturga Enrica Camporesi – omaggia la cultura orale dei Mapuche e, come ricorda il curatore Emanuele Guidi, dissolve “la divisione tra opera, allestimento e narrazione” che fa dell’exhibition-making “quel possibile linguaggio comune tra pratica artistica, curatoriale e istituzionale in cui iniziare a ripensare la disciplina della museografia stessa”.

Le voci narranti che si rincorrono nella mostra tratteggiano il profilo di diverse figure allegoriche, spiriti guida e spettri della storia: la montagna, due puma, due chimanghi, un drago rosso. Segue un triste consesso di militari e burocrati rei di crimini contro la comunità Mapuche: il generale Julio Argentino Roca e l’ex Ministro della sicurezza nazionale Patricia Bullrich, il due volte presidente Carlos Saúl Menem (1989-1999) e il generale Ibérico Saint Jean, governatore della provincia di Buenos Aires (1976-1981). La parola, qui, si fa atto politico di resistenza, come nell’intenso dialogo tra la montagna Cerro Leon e Carlo Benetton: in un misto di fascinazione e delirio di onnipotenza, l’“imprenditore avventuriero” tenta di addomesticare la natura “selvaggia e primitiva”, ma è costretto a cedere dinanzi all’inospitalità della montagna.

Quale identità sei disposto a riconoscere? Quale rispetto, quale amore vuoi dare? Sei tu, uomo, che ovunque sei piccolo e finito. Qui forse lo riconosci, ma comunque non lo accetti. Io sono la terra, deserto, altopiano e montagna, emergo dai mari giurassici, e venti perpetui mi limano, da milioni di anni, non sono geografia né tantomeno scienza di una terra privatizzata.

La Patagonia, terra sublime e inospitale, è per Benetton – come per i colonizzatori che lo hanno preceduto – la proiezione di “sogni e immaginari cartografici”, che cercano legittimazione in un dispositivo simbolico come quello del museo etnografico. Benetton ne istituisce uno all’interno della propria tenuta: è il Museo Leleque, dove riscrivere privatamente la storia dei Mapuche, “la storia e la cultura di una terra mitica cantata da Melville, Cendrars, Chatwin e Sepùlveda”. Quella raccontata dal Museo Leleque è però una “storia impagliata”: “un cimitero sottovetro invece che sottoterra”, dove i teschi dei nativi sono usati per celebrare le gesta e l’egemonia culturale dei pionieri. “Ma i Mapuche non sono estinti, erano qui prima ancora che qualcuno li disegnasse i confini del Chile e dell’Argentina”, anche se non hanno fatto nessun museo per raccontarlo: emergono figure come quella del leggendario Gigante Patagonico, di Shayhueque, capo guerriero Mapuche-Tehuelche costretto a vestire all’europea e sottoposto alla “legge del filo spinato” e, ancora, di Santiago Maldonado “ammazzato dalla paura”.

Il centro emotivo della mostra è costituito da una versione contemporanea dei tradizionali gioielli in argento dei Mapuche. Realizzati dall’artista e da Molinari insieme alle comunità e secondo tradizione, la loro manifattura non solo recupera e attualizza le costellazioni di senso dell’argenteria Mapuche, ma si pone anche come “pratica sovrana”, resistente e affermativa. Lo esprime bene Mauro Millán:

L’argenteria Mapuche è la sintesi di tutti i bisogni collettivi e l’espressione tangibile di una lunga e permanente conversazione tra gli antenati e i vivi della mapu (la terra). […] Quando vedo un gioiello antico intagliato a partire da una moneta d’argento, vedo un popolo che ha mantenuto la sua autonomia territoriale – seppure nel contesto di accordi economici con l’invasore – perché le monete d’argento non avrebbero mai raggiunto un popolo schiavizzato e sottomesso. Quando vedo un pezzo scolpito in ottone, penso a un popolo espropriato, che non può più avere accesso al lien (argento), ma ne vedo anche la resistenza.

Il senso profondo di un’operazione come questa risiede nel fatto che il ruolo dell’argentiere (retrafe) all’interno della comunità è anche quello di capo spirituale: l’argento è materia prima e forza benefica (newen), e il retrafe raccoglie i desideri e le paure della collettività e dei singoli, traducendoli in forma simbolica. “Ogni oggetto è un testo”, afferma Millán, e ogni elemento intagliato sui gioielli è un segno che compone grammatica e sintassi della cultura Mapuche, la loro storia, il loro rapporto con la natura e le loro strategie di resistenza: gli spiriti del vulcano (pu pillan), gli antenati (kuyfikecheyem), le piante medicinali, specialmente i fiori (lawen), gli uccelli (ishum), le colline (winkul), i laghi (lafken), i luoghi cerimoniali (rewe), gli oceani (futalaufquen). Si tratta di un vero e proprio codice, inteso da Mazzi come un locus identitario che si misura con le domande del presente per sopravvivere, come si farebbe, del resto, con qualsiasi altra lingua. Mazzi ne facilita non solo la conoscenza presso i pubblici dell’arte, ma la stessa trasmissione presso le nuove generazioni Mapuche. Il progetto ha beneficiato del contributo dell’Italian Council – il bando della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura che sostiene la ricerca e la produzione artistica e curatoriale contemporanea – grazie al quale l’artista ha potuto lavorare a una doppia serie di gioielli in argento: una destinata al progetto espositivo e l’altra alla comunità Mapuche.

Consapevole dei rischi dell’appropriazione e dell’assimilazione, Mazzi non confonde il proprio punto di vista con quello dell’Altro, e interroga non solo i fenomeni ma il linguaggio e le stesse categorie del pensiero che usiamo per metterli in forma. Come ricorda Guidi, i gioielli non sono esposti in teche, dove la profondità storica rischia di rimanere schiacciata su una superficie bidimensionale e sterilizzata. I gioielli, infatti, sono sospesi nel vuoto, ancorati a strutture che vestono lo spazio con i colori delle bandiere Mapuche – giallo, rosso e blu. Il gesto del mostrare si dà qui come rifiuto dei protocolli museografici occidentali, in linea con l’attuale dibattito sulla decolonializzazione dei musei (d’arte così come quelli di antropologia) e dei luoghi della cultura. Mazzi e Guidi concepiscono la mostra come un contro-apparato, dove in questione non è tanto il riconoscimento del valore estetico dell’oggetto – di una pasoliniana “violenza del bello” – quanto la sua capacità di fare della forma un atto di mediazione, di esprimere la costruzione visiva del sociale e viceversa, nonché la tensione tra arte e cultura, tra attivismo politico e pratiche artistiche.

Viene in mente il suggestivo titolo italiano del saggio di James Clifford sui rapporti tra l’etnografia e il modernismo artistico e letterario del Ventesimo secolo: I frutti puri impazziscono. L’antropologo si chiede cosa significhi collezionare arte e cultura: una “macchina per fabbricare l’autenticità” che distingue gli oggetti tra opere d’arte da una parte e artefatti culturali dall’altra, ma allo stesso tempo ne prevede “una migrazione controllata” tra un campo istituzionalizzato e l’altro. I confini tra arte e scienza, antropologico ed estetico sono mobili: gli spostamenti sono continui, e possono rivelarsi, se opportunamente storicizzati, come sintomi di compiaciuti atti di violenza epistemica, di espropriazione e soppressione, materiale e simbolica. La storia del collezionismo nord-atlantico che fonda la categoria di “arte primitiva” non dà conto del valore spirituale che gli artefatti culturali hanno all’interno di più complessi contesti rituali, e ne trasforma l’originaria destinazione d’uso in materiale inerte – che l’antropologia relativista ha cercato di storicizzare e rimettere a contesto. Gli stessi Mapuche del resto, hanno iniziato a rivendicare, insieme alle terre, anche gli artefatti culturali e i resti umani dei loro antenati, conservati nella maggior parte dei casi nei musei europei. Con un gesto che, parafrasando Claire Bishop, potremmo definire di “museografia radicale”, Mazzi si unisce a questa richiesta, interrogando l’istituzione, la categoria d’arte che essa racchiude e le modalità con cui entrambe interpellano lə spettatorə, la nozione stessa di “contemporaneo”: non uno stile o un periodo delle opere, non quello che viene dopo il moderno e il postmoderno, ma un approccio, un modus operandi che si appella a epistemologie extra-occidentali, e interseca diversi regimi di storicità e istanze molteplici.

* L’opera entrerà nella collezione del Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea di Torino. Il testo, edito da da Archive Books (Berlino, 2021) è a cura di Elena Mazzi ed Emanuele Guidi e contiene contributi di Leandro Martínez Depietri, Riccardo Bottazzo, Enrica Camporesi, Emanuele Guidi, Elena Mazzi, Mauro Millán, Eduardo Molinari, Ana Margarita Ramos, Ya Basta! Êdî Bese!.