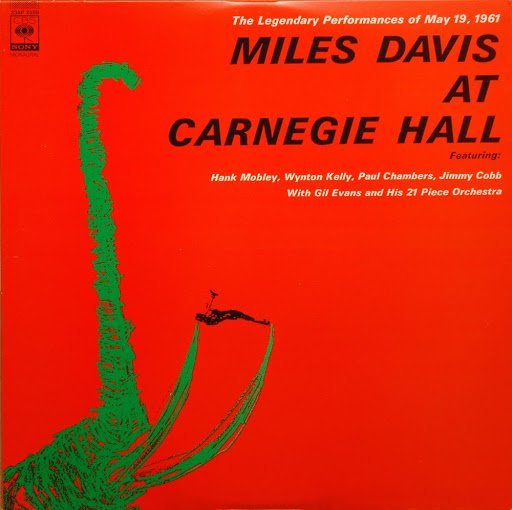

C’ è un elefante verde su sfondo arancione che barrisce con trasporto, sembra quasi l’ululato di un lupo. Guardando meglio, incastonata tra le zanne, scorgiamo una figura familiare: l’iconica posa sinusoidale di Miles Davis. Il bacino è spostato in avanti da una forza invisibile, come se le note emesse dallo strumento spingessero il corpo all’indietro, costringendo le ginocchia a flettersi in una sorta di rinculo da sparo. La copertina di Miles Davis At Carnegie Hall, firmata dal designer Joe Eula, è l’unico elemento dell’album che richiama più o meno esplicitamente l’occasione e il contesto in cui fu registrato, un concerto di beneficenza del 1961 per la African Research Foundation.

La fondazione nasce nel 1957 con lo scopo dichiarato di costituire unità mobili di soccorso medico operative nell’africa subsahariana. L’anno di nascita non è casuale: il 1957 è l’anno dell’indipendenza del Ghana di Kwame Nkrumah, l’inizio di una stagione infuocata per gli stati africani, della loro lotta per l’indipendenza delle colonie. È anche l’inizio di una nuova risonanza mondiale per gli avvenimenti del continente africano: il movimento per i diritti civili afroamericano ne è estremamente influenzato. I leader americani e quelli africani si incontrano in più occasioni (Martin Luther King parteciperà alla cerimonia di indipendenza ghanese, Malcolm X viaggiò in buona parte del continente incontrando ogni volta i diversi capi di stato), si instaura un sentimento di mutuo interesse per le sorti delle rispettive lotte, qualcosa che spaventerà a morte la classe dirigente americana. Il panafricanismo diventa un tema sempre più presente, non solo grazie al veicolo delle lotte sociali e politiche ma anche attraverso musica e cultura, che contribuiranno in modo decisivo alla sua diffusione.

Paradossalmente sono gli stessi Stati Uniti a fornire (per altro in modo “ufficiale”) una parte di questa spinta dal punto di vista culturale, specialmente musicale. Siamo in periodo di guerra fredda, il feroce razzismo e la brutale repressione razziale statunitense sono pessima pubblicità per un paese che aspira ad essere guida globale, economica e morale. La platea internazionale infatti accoglie in modo sconcertato (non senza una buona dose di ipocrisia) notizie come quella dell’uccisione del quattordicenne Emmet Till, o processi pubblici che smascherano anche la violenza istituzionale, come Brown v. Board of Education. Nel 1954, cercando di limitare i danni e ricalcando il successo di alcuni tour propagandistici di arte e spettacoli sovietici, il presidente Eisenhower chiede al congresso di approvare un importante stanziamento di fondi per l’istituzione di un programma di scambio culturale – volto a dimostrare la superiorità del paese della libera impresa. Dopo dubbi e ripensamenti, all’interno del Cultural Exchange Program (che fino a quel momento aveva incluso esibizioni all’estero di balletto, sport e musica classica) viene fatto rientrare anche il jazz. Fa sorridere la difficoltà con cui si arrivò alla decisione, considerando che il jazz tra le forme d’arte esportate era l’unica originale degli Stati Uniti. È inoltre impagabile immaginare la frustrazione della classe dirigente americana, costretta a farsi rappresentare all’estero da una forma d’arte afroamericana e dai suoi interpreti neri.

Fra gli artisti jazz che dal 1955 in poi si imbarcarono in questi tour all’estero, spesso avventurosi e pieni di sorprese, troviamo Dizzy Gillespie, Wilbur De Paris, Louis Armostrong, Charlie Byrd, Duke Ellington e altri ancora; si spinsero attraverso tutta l’Africa, il medio oriente e parte dell’Asia (oltre ad alcune strategiche location europee). Quello che nell’ottica del presidente e della classe dirigente americana doveva essere un atto di imperialismo culturale fu in realtà per i musicisti coinvolti un modo per sfuggire alla cappa del razzismo statunitense, allargando i propri orizzonti. Per la prima volta il jazz e i suoi protagonisti afroamericani diventavano una forza globale, un linguaggio universale che faceva ballare e divertire tanto ad Harlem quanto ad Addis Abeba. Dizzy Gillespie che incanta un cobra reale con il suono della sua tromba e Louis Armstrong che suona per la moglie davanti alla sfinge sono solo due delle iconiche immagini che questi tour produssero. Le insistenti e incredule domande sul razzismo subito in patria scossero non poco gli artisti, ai quali negli Stati Uniti capitava ancora di suonare davanti a un pubblico segregato. Questi tour contribuirono ad una nuova consapevolezza nella condizione afroamericana: rinsaldarono il sentimento di vicinanza al patrimonio culturale africano e soprattutto, nel mezzo dell’eccitazione e delle speranze rivoluzionarie, mostrarono una società interamente composta e governata da neri che si ribellava apparentemente con successo agli oppressori bianchi.

All’alba degli anni Sessanta il movimento per i diritti civili esplode in tutta la sua forza, trascinato dalle innumerevoli associazioni che si costituiscono in tutto il paese, portando con sé tutto il patrimonio culturale afroamericano. Il jazz si trova ovviamente ad essere in prima linea: inizia una stagione di nuovo impegno politico per il genere musicale. Se alcuni artisti sono veri e propri attivisti sinceri al servizio della causa, spesso a discapito delle proprie carriere, per tutti i musicisti afroamericani diventa impossibile estraniarsi dalla lotta; anche per i più apolitici (o per i più opportunisti) astenersi dal prendere una posizione è impossibile. Pena la pubblica gogna e una campagna di diffamazione capace di affondare una carriera. Artisti come Max Roach, Charles Mingus, Abbey Lincoln, Nina Simone, lo stesso Coltrane, registrano capolavori che sono in direttissima comunicazione con gli avvenimenti del tempo. Ma la principale forma di partecipazione rimane quella dei concerti per le associazioni afroamericane, in cui i musicisti devolvono alla causa l’intero incasso delle serate – spesso parliamo di cifre importantissime per l’epoca. Tra il 1960 e il 1967 il numero dei concerti si moltiplica: spesso sono eventi in cui il palco è condiviso da artisti jazz, intellettuali di riferimento come Amiri Baraka o Maya Angelou, performance artistiche di ogni tipo e perfino star “pop” come Marlon Brando o Barbra Streisand. L’elemento afrocentrico è una costante che non fa altro che incrementare la sua influenza e che anzi fa sì che vi siano molte iniziative dedicate a raccogliere fondi esplicitamente per aiutare la lotta per le indipendenze degli stati africani. In questo senso nel movimento per i diritti civili giocò un ruolo importante l’emergere sempre più convinto dell’elemento islamico, incarnato nella sua versione più estrema dalla Nation Of Islam. La conversione all’islam divenne un tratto comune anche tra gli artisti jazz, già dalla fine degli anni cinquanta (tra i primi vi fu Art Blakey) e come è noto si espanse sempre di più, trovando il suo esponente più famoso nel campione mondiale dei pesi massimi Muhammad Ali.

In questa doppia ottica, il 1961 è un anno caldissimo. Non solo nasce il movimento dei Freedom Riders (gruppi di attivisti che percorrevano in autobus le tratte interstatali nel Sud degli Stati Uniti per far riconoscere come anticostituzionale la segregazione sui mezzi di trasporto) ma in Congo viene ucciso il primo ministro Patrice Lumumba, un assassinio che impressionò moltissimo i paesi non allineati e la comunità afroamericana. Miles Davis si trova nel mezzo di uno dei periodi più significativi della sua carriera, quello del suo primo grande quintetto (Jimmy Cobb, Paul Chambers, Wynton Kelly e Hank Mobley al posto di John Coltrane) e del sodalizio con Gil Evans. Due anni prima, nel 1959, viene aggredito da un poliziotto mentre fuma una sigaretta fuori dal Birdland, il locale dove stava suonando con la sua band; un episodio che suscita un polverone mediatico (nazionale e internazionale) senza precedenti intorno a un musicista jazz, ma che rimane come l’unica testimonianza di un Davis protagonista in tema di diritti civili. Quello del 1961 è quindi il primo concerto di beneficienza a cui prende parte il trombettista – ce ne sarà un altro, molto più celebrato, il live My Funny Valentine del 1964 con il suo secondo grande quintetto. Il concerto in realtà mira a raccogliere fondi per un’associazione privata fondata da tre medici bianchi, accusati dagli attivisti neri di avere legami con il governo statunitense (perfino con la CIA) e quindi di giocare un ruolo attivo nella resistenza del colonialismo in Africa – accuse quasi sicuramente infondate.

All’alba degli anni Sessanta il movimento per i diritti civili esplode in tutta la sua forza e inizia una stagione di nuovo impegno politico per il jazz.

Come raccontato da Ingrid Monson nel suo enciclopedico libro Freedom Sounds, la sera del concerto fuori dal teatro si raduna un gruppo di manifestanti. Tra i più attivi c’è Max Roach, forse il musicista più esplicitamente politico di questi anni, autore dell’album seminale del 1960 We Insist! – Freedom Now Suite: un disco in cinque movimenti che chiama in causa l’emancipazione dalla schiavitù, le lotte contemporanee del movimento dei diritti civili e quelle per l’indipendenza africana (con specifico riferimento al Sudafrica). Roach è un agitatore culturale instancabile e un attivista rigoroso, ma soprattutto uno dei musicisti più importanti della storia del jazz, capace di rivoluzionare l’uso della batteria e di fornire un contributo imprescindibile a due rivoluzioni diverse – quella del bebop e quella del free jazz. Oltre alla posizione ambigua dell’associazione i manifestanti contestano a Davis la scelta della causa: nel mezzo dell’occhio del ciclone, uno dei musicisti più importanti del momento decide di dedicare i suoi servizi ad un’associazione liberale, tutt’altro che rivoluzionaria. Un’associazione che agli occhi degli attivisti neri sembra l’incarnazione di quello “spirito da crocerossina” degli attivisti bianchi che finisce per prevalere subdolamente sull’autodeterminazione dei popoli africani, remando nella direzione contraria. A dispetto della contestazione il concerto inizia comunque, di fronte a una sala i cui posti sono completamente esauriti.

Sul palco, oltre al succitato quintetto, c’è l’orchestra diretta da Gil Evans. L’iconico intro di “So What” (suonato proprio dall’orchestra) ha l’incedere gravoso di una marcia funebre, spezzato all’improvviso dall’urlo assordante delle trombe quasi fosse il barrito dell’elefante della copertina. Uno strappo così violento che sembra sorprendere perfino gli stessi musicisti, i quali hanno bisogno di qualche istante per riprendersi e iniziare a swingare in modo irresistibile; sono soprattutto il contrabbasso di Chambers e la batteria di Cobb a essere in stato di grazia e a comunicare il tempo in modo quasi avveniristico.

Il concerto scorre impeccabile e approda alla parte più “cool” del repertorio, in cui l’utilizzo dell’orchestra è massiccio e riprende la gravità dell’introduzione spazzata via dalle trombe. Davis si esibisce nei suoi soli sospesi, in cui una nota vale mille e in cui il senso etico del bello non è un vezzo superficiale ma l’unica cosa importante, un vero sistema filosofico (“per me la musica e la vita sono una questione di stile”). Durante l’esecuzione di “Someday My Prince Will Come” l’irreale incantesimo davisiano viene però spezzato proprio da Max Roach, che assieme ad un compagno fa il suo ingresso sul palco esibendo slogan come “Africa or the Africans” e “Freedom Now”. Ascoltando la registrazione si sente il brano sgretolarsi all’improvviso, dopo neanche tre minuti. I due si siedono silenziosamente sul palco secondo la pratica dei sit-in pacifici, un movimento che nel sud degli Stati Uniti era arrivato a coinvolgere più di settantamila attivisti (bianchi e neri) lungo venti stati, contribuendo alla desegregazione di locali e luoghi pubblici. Davis abbandona il palco furioso e torna solo quando la security ha rimosso i due dal palco. Invece di riprendere da dove aveva lasciato, dal jazz modale raffinato e barocco arricchito dai suoni orchestrali e dalla sua tromba sempre composta, si getta in un’esibizione infuocata di “Oleo” uno standard be-bop scritto da Sonny Rollins nel 1954. L’esibizione del brano è realmente furiosa. Il tempo tenuto dal contrabbasso è impossibile, Davis abbandona il suo “cool” e soffia selvaggiamente nella tromba, con un impeto tale che la registrazione dell’epoca fa fatica a catturare i passaggi più irruenti, distorcendo sotto il peso delle bordate sonore del trombettista. Dopo questo sfogo l’esibizione torna progressivamente sui binari iniziali. Il nuovo coinvolgimento dell’orchestra conclude il concerto e ha il suo apice nella spettacolare esecuzione del “Concerto de Arunjuez: Adagio”: arrangiamento di Bill Evans della composizione del pianista classico e compositore spagnolo Joaquín Rodrigo. Un brano contenuto nel fortunatissimo “Sketches Of Spain” di Miles Davis, uscito l’anno prima.

Quest’album non sarebbe dovuto esistere. Davis, al tempo sotto contratto con la Columbia Records, aveva dato il via libera alla registrazione della performance, salvo cambiare idea la sera stessa. Una delle tante occasioni in cui il trombettista ha contribuito alla leggenda di genio umorale, difficile e scontroso che sembra quasi essersi divertito ad alimentare in varie occasioni durante il lungo corso della sua vita. Fatto sta che Teo Macero, leggendario producer dell’etichetta, avendo già trasportato tutto il materiale necessario alla registrazione si trovò a litigare furiosamente con il musicista (questo prima ancora delle proteste e dell’invasione di Roach, una serata tranquilla). A testimone dell’importanza dei produttori discografici nella storia della musica, Macero non gettò completamente la spugna e rinunciando alle ingombranti e vistose attrezzature si fece prestare dagli addetti alla sala un piccolo registratore multitraccia e quattro microfoni. Registrò quindi il concerto in segreto, illegalmente, quasi per ripicca, dal suo posto alla sinistra del palco. Alla fine dell’esibizione sembra che sia andato a brutto muso dal trombettista, gettandogli addosso la cassetta, esclamando che “sarebbe potuto essere un grande disco!”.

Quella notte, alla fine, Davis, confermando ancora una volta la sua sfiancante imprevedibilità, chiamò Macero acconsentendo alla pubblicazione dell’album. Il risultato di quest’altalena infinita di emozioni è quindi un disco registrato con mezzi di fortuna, in mono invece che stereo. Forse è per la qualità non eccelsa della registrazione (soprattutto delle parti orchestrali) che il lavoro non trova spazio tra i preferiti della produzione di Davis, neanche nella categoria di quelli registrati dal vivo. Si tratta però di un’istantanea incredibilmente reale di un musicista e di una band in stato di grazia, specialmente nel lavoro della sezione ritmica. Un’esibizione in cui Davis era come sempre a cavallo tra fasi: il suo primo grande quintetto aveva iniziato a sgretolarsi e di lì a poco sarebbero subentrati il contrabbassista Ron Carter e il giovanissimo batterista Tony Williams, sviluppando quella rivoluzione di groove che qui sentiamo anticipare dai loro predecessori. Per non parlare del giovane Herbie Hancock, la cui entrata chiuse il secondo grande quintetto, dando il via ad una nuova fase della carriera di Davis. Il suono a volte zoppicante e il contesto quasi ostile in cui avvenne l’esibizione catapultano l’ascoltatore in un momento storico tanto elettrico e caotico quanto l’esibizione del quintetto. Rendono bene la conflittualità esterna ed interna al movimento dei diritti civili, ricordando il groviglio di influenze (in primis quella africana), personalità e punti di vista diversi di cui era composto. Di quanto il jazz, nolente o volente, si trovasse coinvolto in prima linea: a volte trascinato dalla forza degli eventi, altre trascinando a sua volta.