F otografare Roma è un’impresa che spesso si traduce nello scegliere tra due opposti: prendere di petto la storia plurimillenaria e la monumentalità, oppure voltare le spalle per cercare qualcosa sotto la coltre di quell’immaginario inamovibile. Un esempio del primo modo: William Klein fotografa la città nella seconda metà degli anni Cinquanta, poco dopo aver pubblicato New York. 1954-1955, libro in cui trasforma la documentazione fotografica in un flusso visivo dove tutto è in costante movimento, eliminando ogni distanza tra l’osservatore e il mondo attorno a sé. Klein a Roma prosegue la ricerca di New York, e il risultato, il libro Rome pubblicato nel 1958, è una selva di Lambrette, folle che pregano, tavolate al ristorante, bambini che giocano a pallone sui selciati del centro storico, statue e antichi colonnati persi nella grana fotografica. Un esempio del secondo modo: quarant’anni dopo, Anthony Hernandez, americano come Klein, pubblica Pictures for Rome, libro nato da una residenza presso l’American Academy di Roma. Nato a Los Angeles, Hernandez per molti anni aveva fotografato i quartieri più poveri della contea losangelina e la marginalità urbana teatro della vita dei senzatetto. Piuttosto che esplorare la città storica, a Roma Hernandez decide di continuare quella ricerca, fotografando cantieri di edifici deserti, giacigli improvvisati, cumuli di spazzatura: luoghi che potrebbero esistere ovunque, in cui la città di Roma viene fatta sentire per assenza.

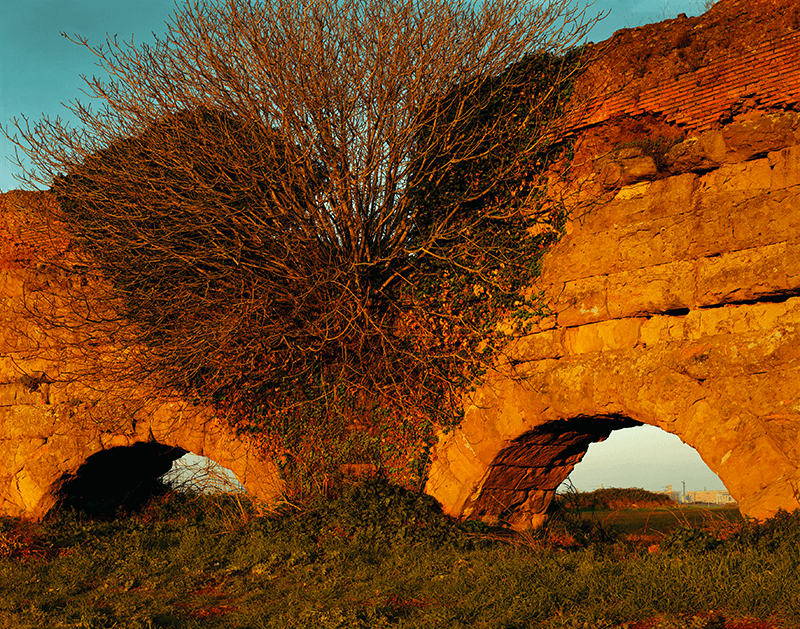

Esiste un modo per confrontarsi con la forza dell’iconicità di Roma senza venirne soverchiati? È quello che ha provato a fare Joel Sternfeld, un altro fotografo americano in residenza all’American Academy, dieci anni prima Hernandez. Sternfeld ha scelto di rappresentare legami e conflitti tra storia e presente attraverso il paesaggio romano: il risultato è stato Campagna Romana. The Countryside of Ancient Rome (1992), libro che l’editore Steidl ha ripubblicato alla fine del 2019 in un’edizione espansa che comprende diverse fotografie inedite e con un nuovo titolo, Rome After Rome. Il lavoro di Sternfeld si concentra su Roma Est, tra la città e la campagna degli acquedotti romani: Largo Preneste, Via Casilina, Via Appia Pignatelli, fino a Frascati. Ad eccezione di brevi incursioni a Garbatella e Trastevere, Rome After Rome ruota attorno al concetto di rovina monumentale e al suo rapporto con le trasformazioni del paesaggio circostante. Evocando lo stile dei pittori del Grand Tour, da Poussin fino a Turner e Corot, Sternfeld ha messo a confronto la sua idea di fotografia con gli ingredienti del pittoresco e dello stile romantico: la luce calda, le ampie vedute, le antiche pietre ricoperte dal passare del tempo.

Pochi anni prima del lavoro romano, Sternfeld aveva pubblicato American Prospects, un lavoro dove riprendeva la tradizione fotografica del viaggio attraverso gli Stati Uniti per rappresentare la crescente conflittualità insita nelle forme del paesaggio americano contemporaneo: villette suburbane costruite accanto a terreni franati, condomini murati, navi militari a largo di spiagge, fabbriche abbandonate. In American Prospects vediamo la maestosità del territorio punteggiata da incongruenze, da ambiguità che contraddicono il senso apparentemente risolto dei luoghi: dove c’è un Acquafun pieno di bagnanti c’è anche un temporale in arrivo, mentre i piccoli segni scuri sulla battigia di un’enorme spiaggia si rivelano essere decine di balene arenate.

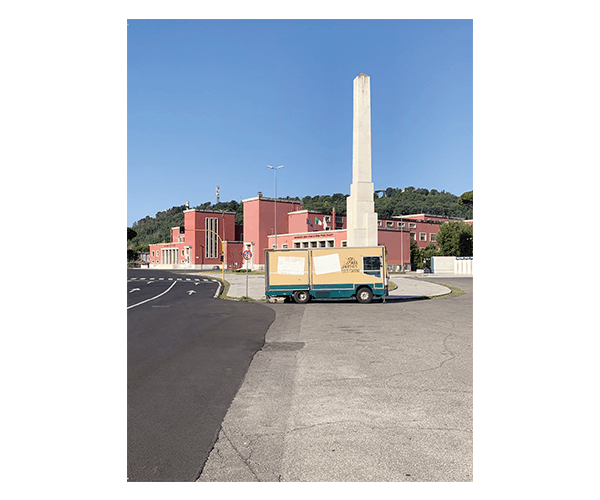

In Rome After Rome, dietro la bellezza della luce romana vediamo all’opera lo stesso sguardo analitico e non riconciliato di American Prospects: condomini moderni emergono sullo sfondo di vedute monumentali, gli archi dell’aquedotto inquadrano tralicci di metallo, torri idriche e cantieri contendono il terreno alla Roma antica che sopravvive. “Nel 1870 l’Italia divenne una nazione” scrive Sternfeld nel testo che conclude il libro, “la città cominciò a espandersi verso la campagna. Le paludi furono prosciugate un’altra volta. I pittori smisero di venire.” Rome After Rome si presenta come l’elegia per un mondo in via di estinzione, ma è anche il congedo da un’estetica romantica, la dichiarazione dell’impossibilità di guardare ai luoghi con la stessa ricerca del sublime di allora. Mascherandosi da pittore di due secoli prima, Sternfeld sceglie Roma, luogo sovraccarico di immaginario e proiezioni, per decretare la fine del paesaggio evocativo: non si possono celebrare le fattezze di un luogo, si può soltanto provare a capire come questo stia cambiando davanti ai nostri occhi.

“I pittori (e i fotografi) amano, fino all’ossessione, una veduta ampia, un orizzonte, e naturalmente un cielo” continua Sternfeld nella sua postfazione, “trovarsi ‘nel punto migliore’. Difficile farlo in una città dove il bucato stava appeso ad asciugare ovunque.” Da questo problema parte la ricerca di un altro libro fotografico sulla città uscito nel 2020, Roma di Massimo Siragusa (Poscart). Solo che i panni stesi di secoli fa sono diventati pali della luce, auto parcheggiate, rampe di cemento, cancelli, inferriate, insegne, cartelloni pubblicitari. Siragusa riparte proprio da dove Sternfeld si era fermato: le strade e i palazzi delle sue fotografie sono l’espansione della città verso l’Agro Romano, l’erosione di quella campagna che un tempo si infiltrava nel tessuto urbano “come delle dita”, scrive Sternfeld.

Adesso, al posto di lingue di campagna che valicano i confini urbani abbiamo soltanto “questa grande, immensa frittata che è Roma”, come scrive Ugo Gregoretti nel testo che introduce il libro di Siragusa. Si tratta della trascrizione della sceneggiatura di Tribuna Padronale, un cortometraggio realizzato da Gregoretti nel 1971 in cui una giornalista accondiscendente intervista un immobiliarista grottescamente avido, che le illustra come ha intenzione di mangiarsi tutta la città, pezzo a pezzo: prima si cacciano i vecchi residenti dai quartieri centrali per riqualificare i quartieri, e poi gli sfollati vengono via via spinti nei nuovi quartieri costruiti in periferia, proprio in quell’Agro Romano che Sternfeld fotografava sapendo che sarebbe scomparso. In Roma di Siragusa vediamo dunque compiuto il processo di saturazione urbana, la città come “macchia d’olio”, per usare le parole dell’immobiliarista di Gregoretti, e che Sternfeld descriveva come “isolati e isolati di condomini sebaldiani” che nelle sue passeggiate romane doveva superare per raggiungere l’acquedotto Claudio.

Nelle fotografie di Siragusa il paesaggio urbano appare privo di ogni armonia plastica e di ossigeno, è claustrofobico: il costruito risucchia l’aria, l’accumulo appare l’unica forma di occupazione del territorio. Materiali di ogni tipo si sovrappongono senza criterio, mattoni a nudo accanto a intonaci, case sfitte e case abitate, botteghe, negozi, parcheggi, seminterrati. Dove finisce una cosa, ne comincia un’altra. Lo spazio è diventato un contenitore da riempire il più possibile, una risorsa da consumare. “Vedo là, un giorno, il Gran Sasso, sì! Il Gran Sasso!”, continua il delirante imprenditore di Gregoretti. “Incorporato nella città, nel Piano Regolatore, il Monte Mario del 2000! Ricoperto di palazzine e poi oltre, oltre: i tratturi! Le valli della Pescara, il mare Adriatico, lʼ“Amarissimo”, e poi oltre! Palafitte palafitte palafitte, casa, case: terra!!! LʼAlbania! Ritorneremo in Albania!”

Roma ci mostra una città consumata, con delle prospettive così anguste, così paradossali da sembrare dei collage: la vertigine del provare a dominare simile materiale è ben espressa dalle note scritte a mano che Siragusa ha riprodotto nel libro, una sequenza di promemoria di indirizzi da ritrovare, numeri civici da ricordare, nomi di borgate, persone a cui chiedere informazioni, l’esperienza del flâneur che si trasforma in un incubo architettonico.

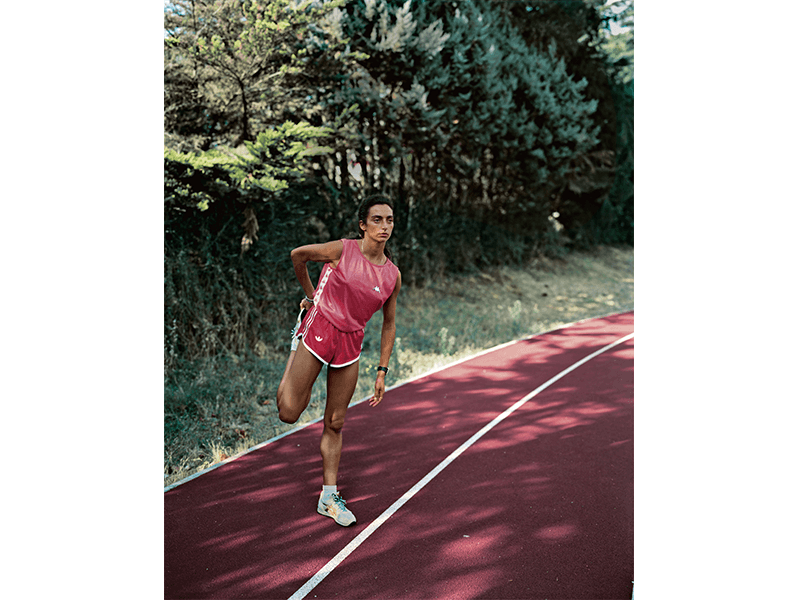

Un’altra esperienza da flâneur nella Città Eterna è quella fatta da Giovanna Silva per il suo libro Roma. Never Walk on Crowded Streets, pubblicato quest’anno da Nero. Come Sternfeld, la ricerca di Silva nasce da una residenza all’American Academy di Roma, che la fotografa milanese decide di sviluppare nella forma di camminate in lungo e in largo per la città. Il titolo viene da uno scritto di Alberto Savinio del 1949, in cui lo scrittore e artista cita una frase di Pitagora: “Non passeggiare per strade frequentate”. Nello stesso scritto Savinio racconta come vivere ai Parioli, quartiere “neutro”, privo di carattere, fosse per lui un rifugio dai “secoli di storia”, dal Colosseo, dalle basiliche che opprimono i romani con il loro peso, la loro autorità.

Se Savinio aveva paura di romanizzarsi, Giovanna Silva passeggia tra le contrapposizioni, le antinomie di cui è popolata la città, costruendo il libro in forma di una lunghissima serie di dittici: il centro e la periferia, la bellezza e il cattivo gusto, i fasti e l’abbandono, la grande arte e i negozietti di souvenir. Esplorando la città in tempi di pandemia, fotografa una Roma quasi deserta, creando una sequenza di teatri messi a confronto: la Piramide Cestia accanto allo scheletro della piramide incompiuta della Città dello Sport di Santiago Calatrava, le colonne del Baldacchino di San Pietro con i tristi piloni della sopraelevata che passa sulla Via Prenestina, Villa Borghese accanto a Cinecittà, le botteghe di Porta Portese con gli archi di un acquedotto romano. Al dilemma di Savinio tra storia e libertà Silva aggiunge un ulteriore livello di contrapposizione, quello tra ascesa e caduta, tra grandezza e miseria: dove c’è un affresco c’è anche uno sgraziato condizionatore addosso alla parete, davanti a una targa dedicata a Pier Paolo Pasolini ci sono bottiglie di birra abbandonate, mentre antiche statue sono ingabbiate dal disordine di transenne e reti metalliche.

In Never Walk on Crowded Streets si ritrovano i luoghi dell’antichità perduta di Sternfeld, come anche angoli dell’ammasso urbano di Siragusa. Ma piuttosto che un vagabondare dall’esito incerto, le camminate di Giovanna Silva, con il loro schema a dittici in forte opposizione simbolica, somigliano di più alla catalogazione e alla verifica di un immaginario preesistente, che su Roma pesa da tempo: il troppo passato, l’inefficienza dell’oggi, la maleducazione, l’individualismo. L’eterno contrasto tra l’alto e il basso che restituisce la consueta Roma indolente, tronfia, irrecuperabile: quello che molti che non vivono a Roma pensano, quello che molti che vivono a Roma temono di non poter scrollarsi di dosso. La litania di vizi, e ahimè anche virtù, della Mamma Roma, addio! di Remo Remotti.