S

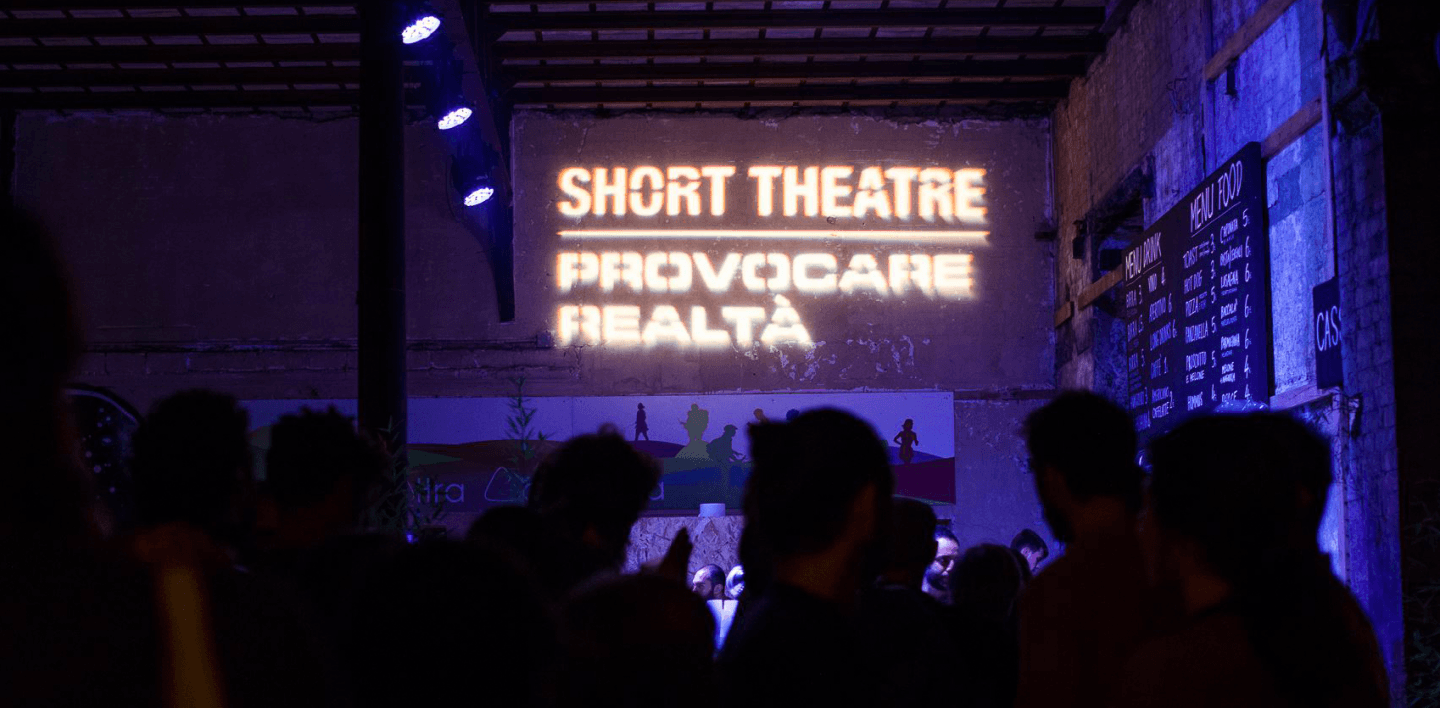

tudiosa, dramaturg, curatrice, stretta collaboratrice teorica di Romeo Castellucci da oltre un decennio, Piersandra Di Matteo è la nuova direttrice artistica di Short Theatre, festival romano di arti performative. Piersandra Di Matteo si unisce così a un gruppo che negli anni ha messo a punto una pratica collettiva di lavoro, di appartenenza a un progetto culturale, di prossimità a percorsi artistici che si intrecciano con l’attivismo politico e sociale.

Dal 2 al 13 settembre 2021 la nuova edizione di Short Theatre abiterà diversi luoghi della città di Roma per alimentare dinamiche di relazione in cui sperimentare forme di risonanza, tangenze e interferenze estetiche e discorsive in grado di costruire un ambiente che riverbera nel legame tra poesia, vocalità, suono e un’idea di performatività come agire politico.

Insieme a Francesca Corona, stai lavorando alla prossima edizione di Short Theatre interpretandola come “entità pensante”. Cosa significa?

Si tratta di considerare il festival come organismo che pensa attraverso le soggettività che operano al suo interno, ognuno manifestando le proprie peculiarità. Lo sguardo altrui è l’occasione per riposizionare un’idea, per considerare punti di criticità.

Cosa vuol dire per te coabitare uno spazio curatoriale?

La dimensione della collaborazione con Francesca Corona è estremamente intensa, e per me è la migliore condizione possibile: credo che la curatela non sia un gesto autoriale singolare. Piuttosto, è uno spazio che mette in campo connessioni tra tutte le persone che si occupano di determinare l’

euforia temporanea del festival. Un festival richiede una preparazione lunga nel tempo, una capacità di previsione del futuro, di immaginazione: un esercizio che io credo sia importante fare collettivamente, e questo vale ancora di più nel campo delle arti performative.

Non si tratta di prendere decisioni singolarmente o di affermare il proprio orizzonte, ma di mettere in campo prospettive plurali in un’ottica porosa: tutte istanze connaturate a Short Theatre.

Che ruolo avrà il pubblico in questo senso?

Il festival, a un certo punto, non è più di nessuno ed è di tutti, e nel modo in cui si compone, nella modalità in cui presenta e comunica, produce pensiero. Il festival materializza concetti che quindi investono e includono la partecipazione, gli spettatori: le loro posture cooperano a determinare come un festival pensa. Sono le posture dei corpi – quelle performative dei progetti spettacolari e quelle degli spettatori – a consentire a un festival di esistere.

Cosa hai imparato da Francesca Corona che porterai con te nelle prossime edizioni?

Francesca e io siamo in grande sintonia intellettuale, ma c’è anche una componente affettiva nelle scelte che compiamo. Nelle nostre istanze, forse, ci completiamo vicendevolmente. Da Francesca sto imparando molte cose: una postura di rigore e leggerezza, un modo di stare dentro certe situazioni con agio, la fluidità nella gestione del tempo, l’essere in ascolto di tensioni che a un certo punto appaiono senza essere prepensate.

Il suo modo di accompagnarmi in questa transizione è sottile ma anche pragmatico: Francesca intuisce una cosa e procede. Io per natura ho bisogno di pensare, mediare, mettere le cose in relazione.

Cosa desideri portare, invece, come tuo contributo personale?

Quello che secondo me è importante per un festival diventato così rilevante a livello internazionale è stabilire un rapporto profondo con la città. Conosco bene Roma, ma credo che il fatto di non essere romana sia un vantaggio: la condizione di “straniera” permette di vedere cose che uno sguardo quotidiano assorbe dentro un’idea acquisita.

Mi interessa entrare in contatto con le sue diverse comunità, con la sua dimensione stratificata a livello culturale. Mi interessa la vita urbana, capire come un festival possa allargare il proprio campo d’azione per incontrare più persone possibili, non soltanto quelle che sono già interessate alle arti performative. Sono alla ricerca di una possibile trasversalità di azione, e questo implica l’attivazione di processi dove siano in gioco dimensioni partecipative, orizzontali, di commoning.

Questo senz’altro è un punto, ma intendo mantenere ed estendere un dialogo forte, a livello internazionale, con chi sta sperimentando forme partecipative inedite o formati che implicano un ripensamento delle nozioni di spazio e di tempo, dimensioni che entrano radicalmente in gioco nell’esistenza di un festival.

Immaginavo che per quanto riguarda il tuo contributo personale avresti citato la tua esperienza come dramaturg.

Non la evidenzio perché la do per acquisita. Nel mio percorso ho maturato un’articolazione di esperienze a tre punte che procede per vasi comunicanti: c’è anche la dimensione del lavoro teorico e di studio. È come se la riflessione teorica, la pratica curatoriale e l’azione nelle maglie fattuali del teatro (il fatto di avere una consapevolezza materiale di come il teatro funziona, di cosa voglia dire costruire una drammaturgia di luci, di come può agire una drammaturgia sonora) attivino degli spazi di possibilità, concatenamenti di senso. È un bagaglio incarnato, le cui dimensioni si nutrono facendo spola l’una con l’altra.

A proposito di teoria, quali fronti della tua ricerca in particolare confluiranno nel festival?

Molte sono le direzioni. Certamente mi interessa il dibattito, nato in seno alle arti performative e non solo, sulla necessità di ripensare le istituzioni artistiche, quelle che incorniciano e si alimentano attraverso le pratiche curatoriali. Questo mi porta continuamente a chiedermi che cosa sia Short da un punto di vista istituzionale – perché ovviamente Short produce “effetti di istituzione”, performa come istituzione.

Un altro spunto si nutre della ricerca che conduco all’Università IUAV di Venezia nel quadro del progetto Incommon, diretto da Annalisa Sacchi, che si occupa di ricostruire le trame relazionali degli artisti attivi negli anni Sessanta-Settanta. Sto dando particolare un’attenzione alla scena romana: tornare a quella storia non è casuale.

Ti capita nella tua vita personale di includere le pratiche performative che hai incontrato? Utilizzi il tuo corpo performativamente?

Al cento per cento. Praticare in questo ambito è una scelta di vita. Gli incontri, anche quelli che non funzionano, ti attraversano e ti modificano. Questa disponibilità a essere trasformata è qualcosa che mi riguarda, che mi interessa, alla quale sono aperta.

Le pratiche corporee sono quelle che più mi influenzano: creano spazi di illuminazione, modificano la mia quotidianità in maniera sostanziale, radicale. Credo che la potenza delle arti performative stia nella loro capacity making di produrre trasformazione, e la prima che mettono in campo è quella corporea. Non posso pensare a un festival se non nell’ipotesi che ciò che si pratica possa provocare delle trasformazioni.

Poi c’è la controparte che il corpo chiede, specialmente in un lavoro come il nostro, dove i confini tra tempi di vita e tempi di lavoro sono problematicamente compenetrati. Credo che la possibilità di ricablare la dimensione della talking head sia uno dei poteri delle pratiche performative.

Da ormai più di un anno, tante persone si trovano a riflettere per la prima volta sulla relazione tra il corpo e lo spazio. Nella tua esperienza, come hanno reagito i performer al lockdown? In che modo la loro consapevolezza li ha condizionati?

In quest’anno pandemico, le pratiche di performer e artisti hanno vissuto una contrazione radicale e da qui bisogna ripartire. Ma sono molto scettica che questo avrà come conseguenza forme di irrigidimento nella relazione col proprio corpo e nella definizione delle proprie istanze. Quello che sento è, al contrario, una grande energia covare sotto la cenere, una tensione a voler riconquistare il proprio tempo, il proprio spazio e la propria corporeità in una dinamica di relazione e scambio. C’è un sentimento che rintraccio in maniera costante nell’interlocuzione con gli artisti e le artiste, ed è un desiderio di relazione tra i corpi, di tutti i tipi: che siano esseri umani, che siano oggetti, che sia la natura. Stiamo immagazzinando energie, che poi, quando sarà possibile, produrranno un’esplosione.

E a livello tematico? Che tipo di pratiche ti sembra stiano emergendo?

Mi piace pensare che questo tempo sia l’occasione per tematizzare in maniera più precisa che cosa “può un corpo”: la limitazione può essere intesa anche come il margine per rimettere in questione le cose e quindi anche attivare spinte immaginative. Sono positiva, sento energie – certo, c’è anche sofferenza e stanchezza.

Come influirà la pandemia sulle scelte dei temi e formati del festival?

Non è possibile pensare a nuova edizione se non in sintonia con il nostro attuale sentire.

Con Francesca pensiamo a un’edizione caricata dalla gioia, a manifestazioni di apertura, di liberazione. Sarà un’edizione anche connessa alla dimensione dell’invenzione – potremmo dire “sbracata”, che si prende più spazio del dovuto, che esagera. Mi piace pensare che i corpi possano essere in risonanza. Vogliamo alimentare questo riverbero tra corpi che sono stati separati, contingentati, misurati e quindi anche sorvegliati: l’idea è di rompere le soglie della sorveglianza, di permettersi un gesto incontrollato.

Come state pensando il rapporto con lo spazio pubblico?

C’è grande cura, da parte nostra, per la dimensione collettiva della socialità, per gli spazi tra uno spettacolo e l’altro: come possiamo stare alla Pelanda? Quali sono gli interstizi che possono essere abitati in sicurezza, ma in maniera comoda?

Un festival è segnato dalla cura dello stare insieme, non solo una punteggiatura di eventi, esiste prioritariamente tra gli eventi: le arti performative possono essere una palestra per riallenare la collettività alla collettività.

È in via di ripubblicazione per Castelvecchi il libro culto di Adriana Cavarero A più voci, e so che la voce sarà uno degli assi di ricerca di Short Theatre: perché la riflessione sulla voce è importante in questo momento?

La voce è uno spazio di intersezione, non coincide propriamente né con linguaggio e né con corpo pur tessendo un legame esclusivo con l’uno e con l’altro. La relazione tra voce/vocalità, presa di parola come agire politico e scena performativa è un tema che mi interessa da anni. In questo senso il libro di Adriana Cavarero, A più voci, è stato un incontro folgorante per me appena uscito, in particolare per l’attenzione posta sull’annodamento voce, femminismo, dimensione politica. È diventato poi un libro di culto in anni recenti, fondamentale per la fondazione dei Voice Studies in cui sono attiva.

Mi interessa la voce come spazio di investigazione politica, il dispositivo della voce in relazione alla materialità del corpo, materialità che costituisce la cornice dentro la quale viviamo, ambito in cui emergiamo come soggetti. La questione diventa politica in relazione a come il soggetto sia incarnato e a quali relazioni di potere presiedano questa incarnazione.

Mi piacerebbe spronare una declinazione possibile della vocalità nei termini del rapporto tra performatività e poesia: una relazione che si è in qualche modo perduta, quella della poesia come pratica vocalica, come attivazione di risonanze. È una linea di tensione che cercherò di sviluppare anche negli anni successivi: capire come sia possibile praticare la poesia-voce che rimetta in relazione performance e poesia sonora e visiva.

Gli ultimi anni hanno visto un ritorno dell’interesse per il dispositivo audio. Sto pensando alla diffusione dei vocali, dei podcast, di Clubhouse: forse una reazione all’allagamento del panorama visivo legato ai social e alle videochiamate.

In effetti, l’ultima edizione di Atlas of Transitions Biennale, il festival che ho curato negli ultimi tre anni per Ert, si è fortemente spostata sulla dimensione acustica: l’idea era proprio quella di creare un teatro acustico, una scena dell’ascolto per riguadagnare terreno sul piano dell’immaginazione – una scelta intesa come una contro-azione rispetto alla superfetazione indotta dalla pandemia in termini di produzione d’immagine digitale.

Mi interessa anche il dispositivo radiofonico. In Atlas, a dicembre, abbiamo creato cori collezionando le voci di tante persone dalle case durante la pandemia. Attraverso un gesto artistico, questi cori sono diventati quattro partiture acustiche che poi sono state trasmesse da una rete di radio internazionali. La possibilità di pensare a formati di questa natura sarà senz’altro una linea di tensione di Short.

Come stai affrontando la selezione degli artisti?

È un momento molto delicato. Gli artisti sono stati fermi, non hanno potuto lavorare e il settore è in profonda crisi, quindi non è possibile fare scelte a cuor leggero. Il sostegno e la presentazione all’interno di un festival in questo momento significa anche ottenere spazi e condizioni per continuare a lavorare.

Mi interessa, in questo senso, guardare alla scena nazionale e dedicare un’attenzione particolare al territorio, agli artisti della “scena romana”, continuando però a prenderci il rischio di mantenere attiva l’interlocuzione con artisti del panorama internazionale, consapevoli del rischio che questo comporterà in termine di quarantene e logistica.

Sempre per quanto riguarda la selezione degli artisti, a cosa non puoi rinunciare?

Non posso rinunciare alla radicalità. È qualcosa che cerco in ogni proposta artistica, anche nei più giovani. Ogni gesto, compreso quello esordiale, può portare i segni di un affondo radicale, che significa essere innervati a un terreno dal quale si è nutriti e che si contribuisce a nutrire.