I n Italia una persona su tre vive nella Pianura Padana. Di queste persone, la grande maggioranza è distribuita nelle piccole città, e nei territori circostanti: le chiamiamo province. Per raccontare un Paese così spalmato si va a tentativi, a grappoli, si raccontano Roma e Milano, magari Napoli, un pezzetto alla volta. Poi però restano tutti gli altri, questa grande rottura delle province… Quali estetiche possono sintetizzarle, quali connotati?

In questa occasione si cercherà di offrire un dialogo tra due forme espressive pareggiate da una serena, radicata tradizione popolare e da naturali sensibilità descrittive: poesia e fumetto. Spesso entrambe si scoprono a scuola: una sui banchi, sudando freddo, e l’altra furtivamente, la costa nascosta in mezzo alle antologie letterarie, il tablet per i manga, scene del genere. Ancora più curioso allora se questo dialogo si terrà insieme a uno scrittore-poeta che è anche professore, Francesco Targhetta, e un giovane disegnatore come Miguel Vila, che ha studiato a Bologna, ispirandosi più a Chris Ware che Guido Gozzano.

Targhetta e Vila – il primo all’inizio degli anni Dieci, l’altro sul finire – hanno scoperto e affrontato l’urgenza di raccontare la vita delle periferie nella cosiddetta Macroregione, in particolare la periferia che circonda quella che i veneti, senza prendersi troppo sul serio, considerano la loro vera città, per non dire metropoli: Padova. I loro lavori, Perciò veniamo bene nelle fotografie e Padovaland, presentano punti di contatto evidenti: per prima l’ambientazione, Padova e il suo hinterland appunto, dove prendono vita le foto di Padania Classics, dove vivono milioni di italiani.

Dario viene, come me, dalla frazione

di un comune di una città di provincia,

dove sboccano le case su gore

e bretelle per le fughe del sabato.

In paese c’è pure la stazione

dei treni, ma le macchine grigie

per fare i biglietti sono sempre

guaste o prive di inchiostro, e mica

esiste una biglietteria: il caso

non importa alle ferrovie, che solo

si palesano con gli inviti a restare

dietro la linea gialla, e il Gabibbo,

quando l’hanno chiamato, non ha

neanche dato risposta, così

tutti vanno in scooter alla stazione

L’ambientazione quindi, ma anche il passaggio dall’età degli studi a quella dei lavori. Entrambi curiosamente, nota Targhetta al telefono, iniziano con un goffo incidente in bicicletta. La bicicletta porta dalla periferia al centro; l’incidente profetizza e segnala.

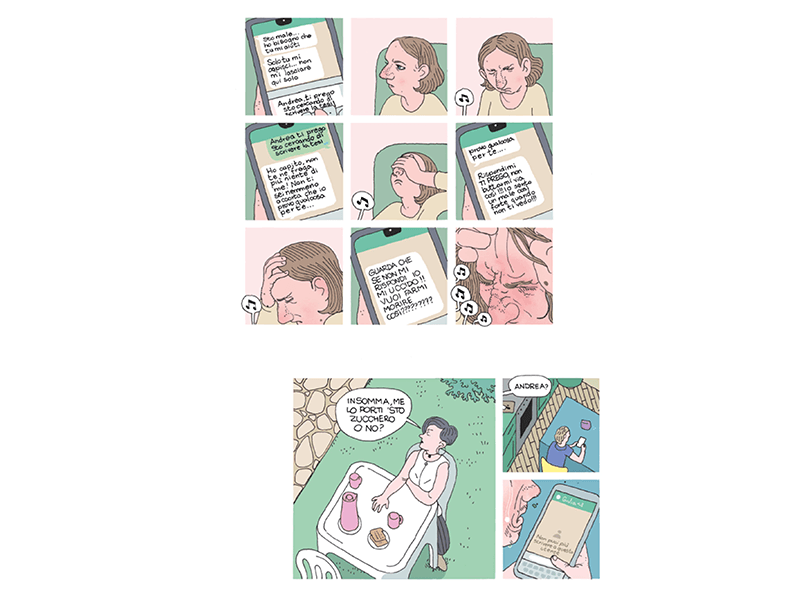

Eppure, com’è ovvio, guardando bene saltano pure le differenze: sono libri che parlano di generazioni diverse, di momenti di vita divisi da un paio d’anni ma anni decisivi (per Vila gli anni della laurea, gli ultimi esami, i lavori stagionali; per Targhetta il periodo subito successivo, il dottorato allora, o i primi lavori “qualificati”, le multinazionali). Se nella fotografia di Targhetta gli smartphone non erano ancora onnipresenti, dieci anni dopo, l’opera di Vila li mette al centro del racconto, e fa centro. Il linguaggio!, poi; ma questa è una faccenda su cui passare del tempo più avanti, e mi fermo qui.

Nicolò Porcelluzzi: Quindi: affinità, divergenze. Cosa vi attira, dei vostri lavori? Cosa rubereste volentieri all’altro?

Francesco Targhetta: L’aspetto che mi ha subito colpito di Padovaland, e che d’altronde è la porta di ingresso al libro, nonché un forte punto di contatto tra le nostre poetiche, è l’attenzione data al paesaggio. Si direbbe una peculiarità dell’arte veneta in tutte le sue forme, e Miguel col fumetto ha la grande opportunità di poterla esprimere coniugando disegno e testo, dimensione figurativa e letteraria, cosa che fa a meraviglia sin dalle prime tavole, in cui sfrutta a pieno tutte le possibilità prospettiche e di scala, dalla visione aerea allo zoom sul dettaglio, non tralasciando la cartellonistica, le insegne e persino le scritte col gesso sul manto stradale, con una focalizzazione di fatto esclusiva sulle periferie che è un’altra profonda analogia tra i nostri lavori. Insomma, ho subito ammirato l’osservatore che c’è dietro un libro come il suo, tanto più che la profondità del suo sguardo non si applica solo ai luoghi ma anche agli esseri umani: i personaggi di Padovaland sono numerosi ma hanno tutti una propria fisionomia, anche linguistica, che rende facile distinguerli tra loro, nonostante la struttura non sempre lineare del racconto. Se ci unisce senz’altro il tentativo di una rappresentazione corale e generazionale, a dividerci ci sono diversi elementi, tra cui almeno due che volentieri gli ruberei: l’attenzione ai personaggi femminili e la capacità di rappresentare il sesso. Si sa che sono due problemi in letteratura: pochi scrittori risultano davvero convincenti nel delineare le figure femminili (pochi, insomma, sono Flaubert) e ancor meno si dimostrano all’altezza quando mettono in parole il sesso. Io non sono certo tra quei pochi e, consapevole dei miei limiti, procedo cauto su entrambi i fronti. Mi sembra che invece in Padovaland siano due elementi di forza.

Miguel Vila: Nel romanzo di Francesco mi son ritrovato molto nel rigore dei dettagli: per ogni luogo ricevevo un centinaio di informazioni e scenari che da solo non avrei mai trovato. È come se l’autore cercasse di rivendicare una “percettività” degli elementi scritti, lasciando così che prevalesse una narrativa visiva a sfavore di quella emotiva. Per questi motivi ho sentito che fossero gli “sfondi” a raccontarmi una storia più che i personaggi stessi; un aspetto molto significativo perché spinge il lettore a ricredersi in un ambiente sottovalutato, se non banalizzato; in questo caso l’Arcella di Padova. A mio parere, questo è un esempio di letteratura che batte il fumetto nell’esporre un fittissimo immaginario visivo, per quanto possa apparire paradossale. C’è anche da dire che Francesco, a differenza mia, non si sia limitato a descrivere una sola “faccia” di Padova ma abbia pure incluso le altre realtà, come il centro storico o addirittura altri paesi remoti, sempre filtrati da un personale e irriverente punto di vista.

NP: Il lavoro di Targhetta, che quando è nato Vila aveva tredici anni, indaga le parole chiave di quel periodo particolare, la fine degli anni Zero, il precariato e la meritocrazia, lo stage e i co-co-co e i baroni dell’accademia; non dico che queste parole siano scomparse, sarebbe cretino, ma mi piacerebbe sentire cos’ha da dire Targhetta riguardo alla loro evoluzione. Negli ultimi dieci anni si sono imposte nuove parole-mondo, la sfera digitale e l’analogica non sono neanche più sfere, si combattono la nostra attenzione, si è creato uno spazio terzo. A me sembra che il lavoro di Vila riesca a raccontare con una lucidità impressionante – anche un po’ inquietante, da entomologo con gli spilloni, uno sguardo che vi accomuna – il nuovo presente, l’aria che respiriamo nelle relazioni.

FT: Perciò veniamo bene nelle fotografie fu scritto tra il 2009 e il 2010, ma è stato ripubblicato nel 2019 da Mondadori in un’edizione leggermente ritoccata che ha raggiunto lettori nuovi, in particolare quegli studenti universitari che nel 2012 erano stati intercettati solo marginalmente. Si tratta di lettori che hanno circa quindici anni meno di me, più o meno l’età di Miguel, e tutti quelli che ho conosciuto mi hanno riferito di essersi ritrovati molto nei personaggi: il mio sospetto, dunque, è che i fenomeni fotografati nel libro siano ancora ben presenti al punto da essere diventati sistemici. Se ne parla meno, ora, semplicemente perché fatichiamo a riconoscerli tanto sono radicati nelle dinamiche sociali che regolano il mondo in cui viviamo; d’altronde precariato estremo, baronie, culto tossico della meritocrazia, competizione schiacciante, aziendalizzazione pervasiva, atomizzazione delle vite non erano fenomeni nuovi un decennio fa, anzi, avevano già una loro storia letteraria, e quel libro non faceva altro che riscontrarne gli effetti sulla generazione che si affacciava allora sul mondo del lavoro, proprio in corrispondenza di una crisi globale devastante. È stata anche, credo, questa visione “aggiornata” a creare interesse attorno al romanzo in versi e a renderlo, a quanto pare, ancora vivo; certo, allora non potevano che trovare poco spazio elementi, quali i social o lo smartphone, cui è servito qualche altro anno per cambiare radicalmente le nostre abitudini e il nostro modo di stare al mondo.

Ecco, leggere Padovaland è stato interessante anche perché mi ha mostrato come forse avrei scritto il libro oggi, fossi nato nel 1993: è evidente che la preoccupazione di realizzarsi professionalmente e trovare la propria strada continua a farsi sentire, ma nelle vite rappresentate da Miguel sembrano avere ancora più peso la solitudine, le carenze nell’autostima, le difficoltà nelle relazioni, l’impossibilità a farsi ascoltare, il narcisismo dilagante, il drammatico bisogno di affetto di chiunque. Come se le insicurezze nel giro di mezza generazione fossero dilagate, esondando dall’ambito lavorativo a qualsiasi altro aspetto.

MV: Chiaramente il mio lavoro si concentra di più sulla sociabilità dei personaggi, mentre quando parlo di professioni o vocazioni mi limito a usarli come loro tratti distintivi (comunque molto utili per inscenare un buon racconto). Per l’Università il discorso era un po’ diverso: già è un po’ insolito immaginarsi dei ragazzi di provincia che si laureano in un corso di giurisprudenza o linguistica! Questo è, appunto, un luogo, in cui ci aspettiamo di vedere lo studente in un contesto cittadino; ma, siccome la mia provincia mescola reminiscenze rurali con il confort urbano, qualsiasi incongruenza è possibile. In poche parole i laureandi di Padovaland sono piccoli dettagli che mi servivano a raccontare un territorio molto indefinito, come lo stesso linguaggio che utilizzano: hanno disimparato il dialetto dei genitori poiché sono stati contagiati dal cosmopolitismo della città. Tuttavia alcuni vocaboli sono sopravvissuti e qualche volta spuntano fuori nel mezzo di un italiano medio-borghese.

NP: La mia esperienza dei primi anni di università in realtà è proprio quella, di un paesino di provincia dove si prende il treno per andare a studiare linguistica o giurisprudenza, ingegneria aerospaziale; hai imparato ad andare in bici nel parcheggio della stazione che vedi ogni mattina, i vicini di casa invecchiano e ti prendono per il culo in dialetto, intanto studi la poliglossia secondo Bachtin, confronti i ricordi del catechismo veneto con l’inglese ossuto della Bibbia di Re Giacomo, inizia la disforia. E in stazione però ci si riconosce, i nipoti degli operai-contadini che partono per l’Erasmus o simili e che magari, se capita, non tornano indietro. Cerco di ricordare le voci di quei treni e sento qualcuno parlare ancora un poco di dialetto (ricordo uno studente di filosofia, un genio di Cavarzere, che mi spiegava la ragion pratica in padovano), ma il dialetto si mescola con il gergo degli ultimi venti-trent’anni (ecco spiegate le gemme raccolte da Vila, come zio boy, non rompermi il kaiser, sboccare l’anima); ma oggi su quel treno, su tutti i treni che portano alle università italiane, si è aggiunto un terzo strato, quello della neolingua di internet. Bastano due gocce di questo concentrato purissimo per tingere un fumetto intero: gli odiosissimi ma vivissimi cringe, e Adoro!… Il lavoro sulla lingua di Targhetta è tutt’altra cosa: in Perciò veniamo bene… questi strati giocano con la tradizione letteraria italiana.

FT: Ecco un’altra grande differenza tra i nostri libri, inevitabilmente legata alla loro forma: il fumetto giocoforza si costruisce di dialoghi, mentre la poesia per lo più fatica ad accoglierli dentro le proprie campiture se non per brevi lacerti, che devono comunque adattarsi al ritmo dei versi e contraffarsi per risultare credibili ancor più di quanto già avvenga in prosa. Sicché in Perciò veniamo bene… gli scambi dialogici sono molto rapidi: di lingua parlata ce n’è poca e dialettalismi o forme ragionali fanno capolino solo con sparute schegge, peraltro molto intellegibili anche fuori dal Veneto (da schei a sbregati). L’esercizio che ho cercato di fare allora, per evitare un monostilismo che sarebbe stato in conflitto con la realtà che volevo rappresentare, è stato quello di contaminare le parole del protagonista-narratore con una pluralità di linguaggi, inclusi quello della tradizione letteraria e il gergo giovanile, che compare per flash ed emersioni improvvise, anche attraverso anglismi e turpiloqui, non sempre in contesti congrui al loro utilizzo. Ne esce un pastiche che è senz’altro molto lavorato, ma spero efficace nel rendere per via linguistica quanto mi sembra sia ancora più vistoso nelle contaminazioni lessicali di Padovaland, ossia il modo dissociato e spaesante in cui un giovane, laureato o meno, vive in provincia nell’era digitale. Il Veneto, dove il passaggio dalla civiltà contadina a quella industriale è stato più veloce e violento che altrove, è una specola privilegiata per cogliere questi fenomeni, che non a caso si trovano, con gradazioni diverse, in tutta la letteratura recente uscita da queste latitudini, a partire da Cartongesso di Francesco Maino e dai libri di Vitaliano Trevisan.

Aggiungo che un’altra cosa che mi è molto piaciuta del libro di Miguel ha in qualche modo a che fare con la lingua e con il ritmo, ed è la sua sapienza nel calibrare e distribuire i silenzi, ossia le tavole mute: l’arte del contrappunto con cui le inserisce, soprattutto in chiusura e apertura delle sequenze narrative, fa la differenza. Mi chiedo quanto lavoro ci sia stato, oltre che sulla lingua, anche sul montaggio, tanto più in un testo così corale.

MV: Ad essere sincero, le scene silenziose erano le più facili da disporre all’interno di Padovaland. Concedere qualche “respiro” al flusso narrativo può prevenire un eccessivo appesantimento dei dialoghi e delle vicende, col rischio che il tutto diventi stridente per il lettore. Ergo, se si ridimensiona il testo quanto serve in una pagina troppo artificiosa, in due secondi sembra che funzioni meglio, e di conseguenza ti si alleggerisce il lavoro. Inoltre c’è da dire che la “scena muta” fa da grossa presenza nelle nostre vite, più di quanto pensiamo, ma che spesso evitiamo di raccontare perché troppo inquietante o troppo noiosa. Detto questo, non voglio prendermi chissà quale merito: come dicevo prima, l’utilizzo del silenzio è una pratica piuttosto naturale e non richiede troppa concentrazione; basta andare un po’ d’istinto. Per i dialoghi scritti invece serve l’esatto opposto, e fanno perdere parecchio tempo (guarda caso, molte volte risolvo una battuta poco credibile rimuovendola completamente!). La necessità di un vuoto ritmato non riguardava solo i testi, ma anche le vignette: seguire una gabbia tradizionale compatta penalizza molto la narrazione, e quindi, separando e avvicinando, ho lasciato che i margini mi aiutassero a canalizzare l’andamento delle scene con maggiore fluidità, permettendo anche che la pagina si avvalesse di una sua composizione “estetica”.

Tuttavia, quest’ultimo processo era meno immediato poiché dovevo tenere conto di due cose: 1) che le vignette s’incastrassero bene fra loro e non creassero troppi sbilanciamenti, 2) che la narrazione calzasse bene con la disgregazione della gabbia, e che la lettura ne risultasse un minimo comprensibile. E visto che siamo finiti a parlare del medium artistico in sé, colgo l’occasione per fare una domanda a Francesco: sostanzialmente, come mai hai deciso di scrivere un romanzo in versi? Ti sei ispirato a un autore di preciso oppure tu personalmente hai avuto una motivazione che ti abbia fatto scegliere il “formato” poema? E non ho fatto a meno di notare che il tuo libro fa soprattutto uso arbitrario delle spaziature, isolando qualche parola o frase dalle altre. Anche tu cerchi di manipolare la forma della narrazione a tuo piacimento o ci sono altre ragioni? (Aggiungo che di letteratura, e specialmente di poesia, sono molto poco).

Per quanto riguarda il linguaggio, io non ho fatto troppo uso del dialetto su Padovaland perché non lo parlo. Tecnicamente, sono sangue straniero, seppure nato a Padova. Non mi è stato tramandato il veneto. Ho puntato di più a un italiano “locale”, quello che infatti sento parlare dai miei amici di città. Non è facile ragionare su questi argomenti quando non si è un linguista, però una cosa è certa: esistono tanti “generi” di linguaggi veneti, che siano dialetti stretti o dialetti italianizzati (ormai meno dialetti che mai). Ma la questione si fa più interessante quando ci si rende conto che l’italiano locale può addirittura ridursi a un singolo individuo; per fare un esempio, la parlata di Chiara (la tipa del Kaiser) è completamente diversa dal resto della sua compagnia, eppure si tratta dello stesso giro di gente che si comprende l’un l’altra. In poche parole, il linguaggio diventa un’entità instabile che può assumere più forme, un vero e proprio “carattere” che permette di distinguere un personaggio da un altro. Uno studio analogo c’è stato anche per le abitazioni di provincia.

FT: In effetti nel romanzo in versi faccio largo uso di tabulazioni, rientri spostati a destra e spazi bianchi per isolare o allontanare tra loro le parole: ai silenzi è dato il compito di scandire il ritmo della lettura, quasi dettassero il tempo in uno spartito. Ad esempio l’aumento dei vuoti, di solito alla fine di un capitolo o di un blocco narrativo, è un invito a rallentare, mentre l’assenza di spaziature spinge verso una lettura più concitata, detto che agli spazi bianchi è demandato anche un mero ruolo di alleggerimento grafico: non mi piaceva l’idea di una colonna di versi compatta, priva di respiro, faticosa solo a vedersi. Non è stato faticoso, invece, scrivere il poema, che è nato nella sua stesura piuttosto in fretta e mentre lavoravo a tempo pieno a scuola: la scrittura in versi è per me molto più naturale di quella in prosa e qui si è trattato semplicemente di darle più spazio. Insomma, di scrivere una poesia più lunga del solito. La sollecitazione a provare a scrivere un romanzo in versi mi è arrivata dalla casa editrice ISBN, che aveva intercettato un mio libro di poesie e ne aveva intravisto un potenziale narrativo più ampio. Si sono incontrati, direi, la loro follia un po’ visionaria e la mia passione per la poesia e per Pagliarani in particolare, i cui romanzi in versi, La ragazza Carla e La ballata di Rudi, sono l’apice del genere in Italia. Pier Vincenzo Mengaldo, a proposito del primo, parla di «tonalità volutamente fumettistiche» e «rappresentazione a carattere “corale”», peraltro in un contesto prettamente urbano. Non è che abbiamo scoperto che fumetto e scrittura in versi condividono più di quanto sembri?