C inque cantieri per la costruzione di tunnel ferroviari sono i teatri da cui sono nati i lavori fotografici che compongono Di roccia, fuochi e avventure sotterranee, un cofanetto pubblicato da Quodlibet in collaborazione con Ghella, azienda italiana specializzata in scavi per la costruzione di opere infrastrutturali. A completare l’opera, un sesto volume con fotografie scelte dall’archivio storico di Ghella. Curato da Alessandro Dandini de Sylva, il progetto è stato realizzato da Fabio Barile, Andrea Botto, Francesco Neri, Marina Caneve e Alessandro Imbriaco, cinque fotografi italiani che nei loro lavori esprimono una condivisa attenzione per le forme dello spazio contemporaneo e una riflessione critica sulla storia e le pratiche del mezzo fotografico.

Partendo dal volume di immagini storiche è forse possibile individuare una prima risonanza tra i lavori presenti in Di Roccia, fuochi: nell’archivio vediamo fotografie d’inizio Novecento di gruppi in posa di fronte ad archi di ingresso di tunnel, vediamo operai al lavoro, scorci di città tra Europa, Cina o Russia che fanno da sfondo agli scavi in corso. Anche nell’incompiutezza delle strutture fotografate, si percepisce un forte senso di scopo, di destinazione; si intuiscono le forme che prenderanno le gallerie, i ponti, le stazioni. In queste fotografie d’epoca il cantiere è la promessa di quello che verrà, l’abbozzo della grande opera.

Nei cinque lavori contemporanei (realizzati in Italia, Norvegia, Grecia, Vietnam e Australia), i diversi sguardi fotografici non vanno in cerca della forma che nascerà dal cantiere, piuttosto ne interrogano la morfologia e le superfici come una dispersione di senso e di informazioni. La sensazione dell’alterità dei luoghi è accentuata dalla quasi totale assenza di persone, che nelle fotografie storiche sono elemento centrale dei luoghi fotografati.

Ogni volume riproduce una conversazione del curatore Dandini de Sylva con ciascuno degli autori, dialoghi in cui emergono riflessioni, intuizioni e scoperte che hanno guidato i fotografi nel proprio lavoro, discostando l’opera dall’idea di semplice documentazione fotografica. Fabio Barile, che ha fotografato in Norvegia la costruzione di una nuova linea ferroviaria tra Oslo e la vicina Ski, da anni lavora sulla geologia e sui meccanismi di trasformazione del paesaggio. Qui, nel suo dialogo con Dandini de Sylva tocca un tema centrale in tutti i progetti presentati: “In una precedente conversazione in cui era emersa la domanda se la mia ricerca avesse come soggetto il paesaggio o meno, ricordo che avevi detto che nel mio lavoro, come in quello di diversi altri artisti della nostra generazione, il paesaggio si era trasformato da soggetto della ricerca in linguaggio della ricerca… Il mio lavoro sulla geologia non è incentrato sull’osservazione di luoghi specifici, ma sulla rappresentazione del tempo attraverso le forme del paesaggio.”

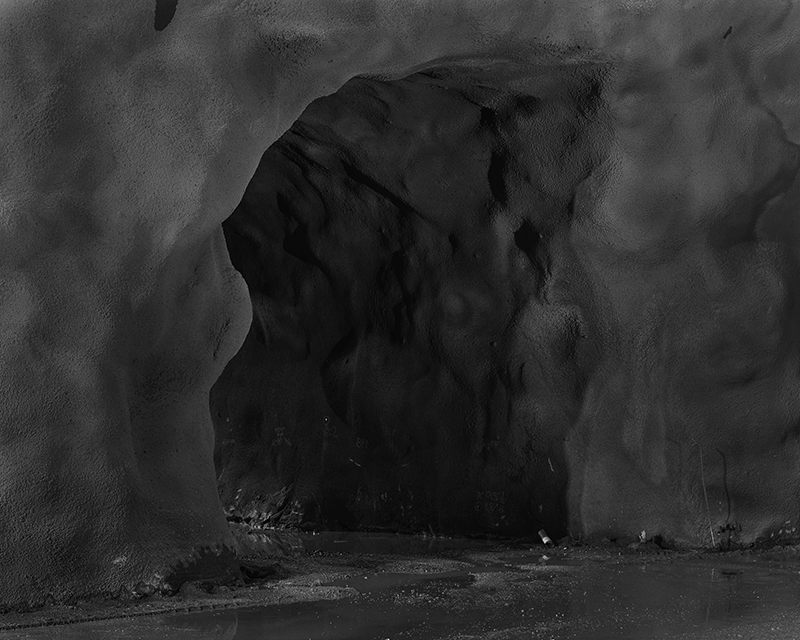

Il paesaggio diventa il terreno in cui la visione fotografica si confronta con la propria capacità di indagare il presente: dimensione stratificata per eccellenza, il paesaggio non è una realtà da rendere intellegibile attraverso l’inquadratura, è una complessità che la fotografia può indicare ma non risolvere. Il cantiere diventa così luogo per eccellenza di quest’idea di paesaggio, terra di confine tra compiuto e incompiuto, tra superficie e sottosuolo. Nel lavoro di Barile vediamo coesistere gli elementi di questa dimensione ibrida: la natura che ospiterà il passaggio della ferrovia, il ferro dell’industria, le masse di materiali di scarto, le forme della costruzione in divenire. Realtà lontane tra loro legate da una visione che cerca la giusta distanza per osservarle, per sentire lo spazio in cui esistono.

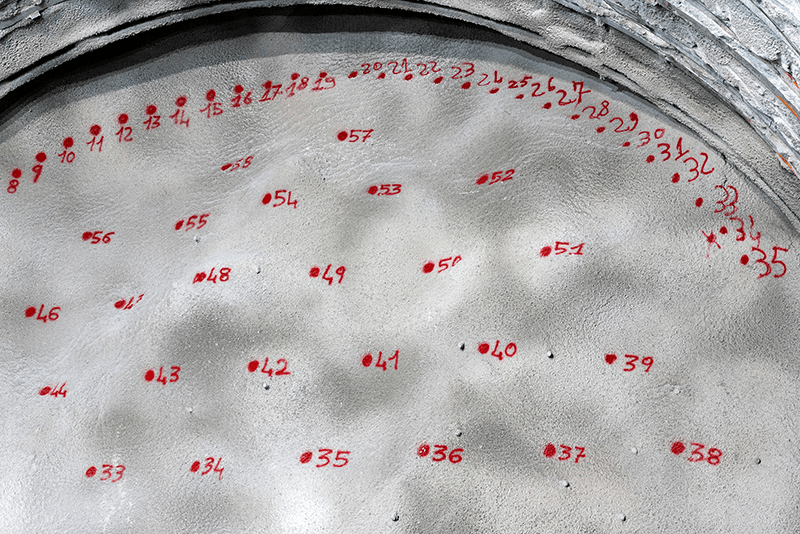

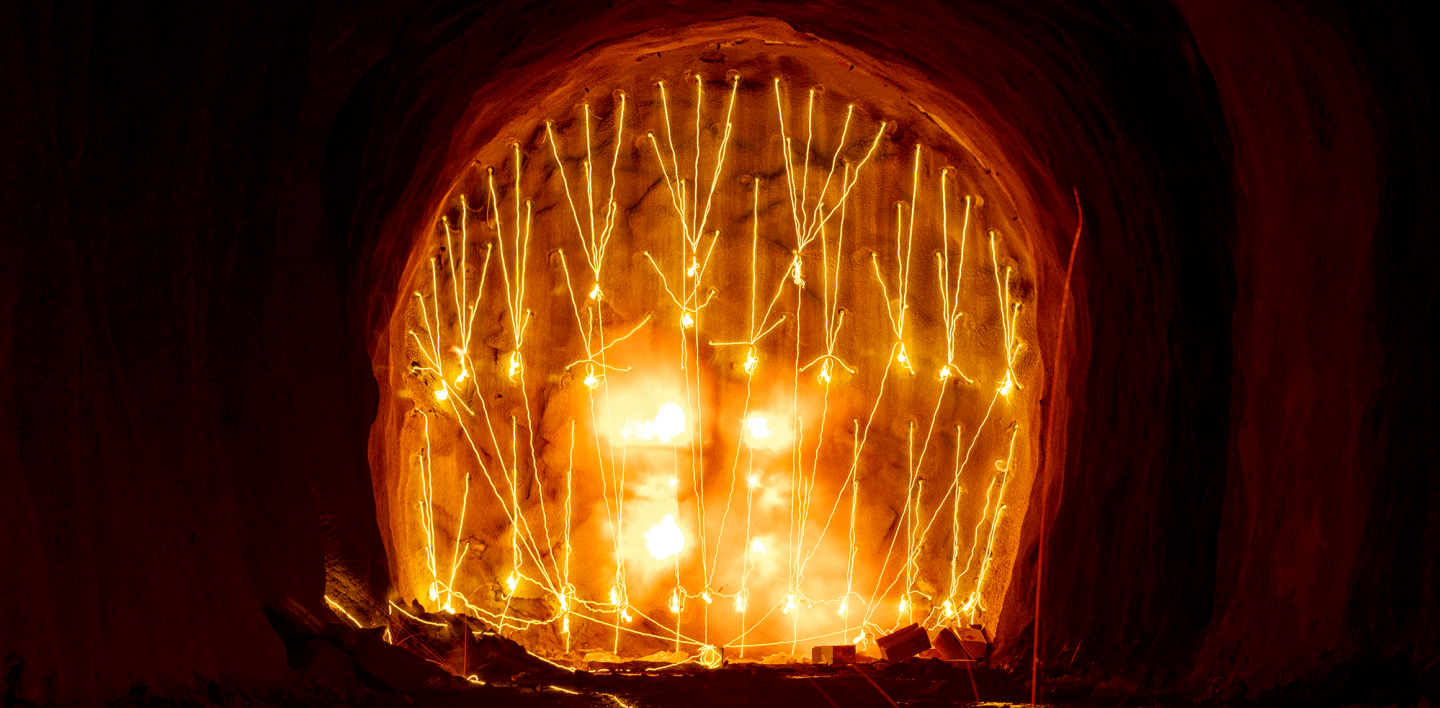

Diversamente Andrea Botto, che ha fotografato nel tunnel del Brennero della futura Rete transeuropea dei trasporti, ha deciso di concentrarsi su un unico elemento della vita del cantiere, la preparazione e la conseguente detonazione delle cariche esplosive per far progredire il fronte di scavo. Botto, che – nomen omen – da ben prima di questo lavoro si dedica allo studio delle esplosioni in relazione al paesaggio, associa la figura del fochino, colui che si occupa della preparazione di tutte le fasi che precedono la detonazione, a quella del fotografo: “Il rapporto fochino/fotografo è alla base della mia ultradecennale ricerca sull’uso degli esplosivi. Il libro KA-BOOM. The Explosion of Landscape è concepito come un immaginario manuale di esplosivistica, dove è analizzata la stretta relazione che esiste tra fotografia ed esplosivo, a cominciare dalla chimica attraverso il nitrato, proseguendo con la parallela evoluzione industriale e tecnologica, fino alle implicazioni filosofico-concettuali sul tempo, sulla casualità e sull’irreversibilità di un processo che una volta innescato non può essere fermato e che porta con sé diversi livelli di rischio.” Botto cattura la realtà del tempo brevissimo dell’esplosione ma la usa per riflettere sul luogo in cui si svolge, in direzione opposta a tutta la fotografia che congela l’istante per ricavarne un simbolo fuori dal tempo e dallo spazio.

Se in Botto la galleria diventa il teatro che ospita la fantasmagoria dell’esplosione, nei lavori di Francesco Neri e di Marina Caneve il tema principale è la coesistenza tra cantiere e tessuto urbano. Neri ha fotografato la costruzione di una nuova linea metropolitana a Hanoi, concentrandosi sulla sovrapposizione, o piuttosto sulla promiscuità, tra l’abitato e l’attività industriale. Seguendo la linea disegnata dalla futura metropolitana, Neri ci mostra scorci in cui il caos controllato della città sembra riassorbire l’eterogeneità dello scavo del tunnel, accanto a momenti in cui la visione si allontana dall’oggetto principale, suggerendolo per assenza: un braccio poggiato su un albero secolare, una serie di volti (gli unici di tutta l’opera collettiva) di cui non abbiamo modo di sapere se siano semplici cittadini o persone coinvolte nella costruzione della linea metropolitana. “La figura umana è forse al centro del lavoro per dare la cifra dello spazio e, in qualche modo, per permettere a chi guarda le fotografie di riconoscere un essere affine in mezzo a qualcosa di tanto lontano quanto incomprensibile e percettivamente complesso”, spiega Neri. “D’altronde il mondo del cemento e dell’asfalto è retaggio dell’uomo e credo che separare eccessivamente l’opera dal suo autore possa impoverire l’opera stessa.”

Nel lavoro di Marina Caneve sulla Metro di Atene torna il tema della stratificazione, declinato in senso storico, urbanistico e, ovviamente, archeologico. In modo simile a Hanoi, anche la densità della città di Atene ricopre gli squarci degli scavi con i suoi terrazzamenti di abitazioni e con la vicinanza stridente tra antico e moderno. Alle vedute della superficie urbana segnata dal cantiere, Caneve accosta delle incursioni sotterranee nei lavori in corso, espresse attraverso scatole di reperti archeologici accuratamente disposti su superfici per la catalogazione, oppure still life di piccoli volumi di roccia che altro non sono che campioni di carotaggi, trasformati a loro volta in suppellettili, come soprammobili o fermacarte. Il reperto archeologico e la massa di semplice roccia si incontrano, diventando entrambi parte della vita quotidiana dei lavori.

Infine, dal tempo stratificato di Atene passiamo alla pura ingegneria al lavoro rappresentata nelle fotografie di Alessandro Imbriaco della nuova Metro di Sydney. Qui domina la presenza dell’apparato industriale, libero di esprimersi senza condizionamenti, osservato come se fosse una presenza aliena dalle fattezze non riconoscibili. Il mondo di superficie non esiste, salvo che per delle vedute notturne dell’oceano, e i tunnel rivestiti di cavi e acciaio e le enormi talpe per scavare la roccia sono le uniche realtà tangibili di quel regno sotterraneo.

Ognuno dei mondi esplorati nei progetti che compongono Di roccia, fuochi e avventure sotterranee esprime una diversa negoziazione tra il paesaggio preesistente e la costruzione del nuovo, una dialettica dettata dalla natura e dalla storia dei luoghi, dalla refrattarietà o dalla disponibilità di questi a essere modificati; racconta una storia di mondi antichi e mondi nuovi, e di come questi si lasciano modificare oppure vengono costretti al cambiamento.

Racconta anche un rapporto con il paesaggio che questo gruppo, questa generazione di fotografi ha: il paesaggio come qualcosa da interrogare, da leggere, e possibilimente decifrare. Ne deriva una fotografia che cerca di rimanere ancorata alla topografia, alla misurazione, alla quantificazione delle forme e delle masse che si presentano davanti all’obiettivo. Vale per loro quello che Lewis Baltz, fotografo americano che dagli anni ’70 in poi aveva guardato al paesaggio in modo topografico, aveva scritto nel 1985 a proposito della sua stessa generazione: una generazione che “non sperimentò il paesaggio senza sperimentarne il suo opposto, lo sviluppo industriale”, una generazione che “esplorò il nuovo paesaggio americano sforzandosi di osservarlo con lucidità, senza tralasciarne alcun aspetto; autostrade, centri commerciali, lotti edificati e tutti gli altri fattori che incidono sulla nostra percezione di un paesaggio che non è completamente naturale e neppure completamente una agglomerazione di edifici industriali, il “paesaggio di mezzo” del nuovo pittoresco tardo-industriale.” Cinquanta anni dopo, il “paesaggio di mezzo” di Baltz rimane una chiave di lettura necessaria per osservare lo spazio e la sua crescente complessità con la fotografia, insieme alla lucidità che non tralascia alcun aspetto così cercata in questi cinque viaggi nel sottosuolo.