I n un recente articolo pubblicato sulla rivista Life, gli astrobiologi Stuart Bartlett e Michael Wong hanno proposto una nuova definizione generalizzata del concetto di vita. Nel loro saggio gli scienziati definiscono una nuova categoria di processi chimici chiamata lyfe, che potremmo tradurre con il termine vyta, capace di includere una più ampia varietà di forme di ‘vita come non la conosciamo’. Secondo gli autori, se la vita terrestre è un particolare fenomeno fisicochimico che si manifesta in presenza di acqua liquida, basato su molecole organiche a base di carbonio e che mantiene il proprio ordine interno attraverso la dissipazione di energia, possono esistere molte diverse forme di vita, o meglio di vyta, dotate di caratteristiche molto diverse. La definizione di vyta si articola attorno alle quattro caratteristiche fondamentali di dissipazione, autocatalisi, omeostasi e apprendimento. […]

Nelle parole degli autori:

Basando i criteri della vyta su processi generici – piuttosto che su specifici componenti che svolgono compiti specifici – apriamo la nostra mente all’esplorazione di tutti i sistemi che manifestano queste proprietà emergenti, liberandoci dalle restrizioni di precise ricette chimiche le cui prescrizioni contengono assunzioni che potrebbero limitare le nostre esplorazioni di comportamenti emergenti simili alla vita nell’universo.

I progressi nella biologia sintetica e nella produzione di forme di vyta capaci di manifestare le stesse funzioni espresse dagli organismi viventi nelle strutture artificiali hanno ormai consolidato l’idea che la vita non sia un fenomeno eccezionale e limitato alla materia biologica, istituendo una nuova continuità tra la materia vivente e quella non vivente. Un’altra conseguenza di questa nuova comprensione della vita è che non è più possibile tracciare una distinzione rigida tra le nostre tecnologie e gli organismi viventi. Esattamente come il mostro di Frankenstein, anche le nostre tecnologie stanno lentamente e inesorabilmente ‘prendendo vita’.

È soprattutto grazie alla chimica, alla scienza dei materiali e alle nanotecnologie che oggetti sempre più indistinguibili dagli organismi viventi – per composizione, struttura e funzioni – stanno cominciando a vedere la luce.

L’idea di costruire un modello unificato delle macchine e degli organismi viventi può essere fatta risalire al 1948, quando il matematico Norbert Wiener fondò la cibernetica, da lui definita la “scienza della comunicazione e del controllo nell’animale e nella macchina”. Secondo Wiener, le macchine artificiali e gli organismi viventi sono accomunati dalla presenza di simili meccanismi di feedback, cioè di meccanismi retroattivi capaci di regolarne e dirigerne spontaneamente il comportamento. Mediante questi meccanismi di feedback, le macchine e gli organismi raggiungono un livello paragonabile di autonomia: diversamente da strumenti rudimentali e primitivi che devono essere diretti dall’esterno, le nuove macchine cibernetiche sono capaci di auto regolarsi, e necessitano di essere programmate soltanto una volta per poi continuare a svolgere spontaneamente la propria funzione. La cibernetica come nuovo paradigma della tecnologia si applica bene al problema della vita artificiale perché, alla sua radice, problematizza la relazione tra l’essere umano e i suoi strumenti tecnologici.

Se tradizionalmente gli oggetti artificiali sono privi di autonomia e dipendono interamente dal controllo umano per svolgere qualsiasi funzione, gli ‘organismi cibernetici’ sono al contrario molto più simili a noi, perché capaci di funzionare in autonomia e di comunicare con il mondo esterno. Wiener definisce l’automa come un organismo necessariamente intelligente e relazionale, la cui principale funzione è quella di trasferire informazione da e verso il mondo esterno:

Il nuovo studio degli automi, siano essi fatti di metallo o di carne, è una branca dell’ingegneria della comunicazione. […] In una simile teoria, abbiamo a che fare con automi che sono accoppiati in modo efficace con il mondo esterno, non semplicemente dal loro flusso di energia, cioè il loro metabolismo, ma anche da un flusso di impressioni, di messaggi in entrata, e delle azioni dei messaggi in uscita.

Nel 1970 Jacques Monod immagina che una creatura aliena visiti la terra in cerca di tracce di vita: senza avere nessuna conoscenza pregressa delle caratteristiche specifiche degli organismi viventi terrestri l’alieno, aiutato soltanto da un computer, si trova davanti all’ardua impresa di distinguere gli oggetti naturali inorganici dagli organismi viventi, e gli organismi viventi dagli oggetti artificiali, costruiti dagli esseri umani o da altri animali. Il primo compito è piuttosto facile: per distinguere la materia vivente da quella non vivente è sufficiente che l’alieno si metta in cerca di strutture organizzate e regolari, che si manifestano quasi esclusivamente nella materia vivente; l’unica eccezione sono i cristalli inorganici, che sono comunque molto più semplici di qualsiasi struttura biologica. Viceversa, distinguere le strutture artificiali da quelle naturali è molto meno immediato: gli oggetti costruiti dall’uomo, dalle punte di freccia neolitiche agli pneumatici di una moderna automobile, così come le strutture prodotte da alcuni animali, ad esempio gli alveari delle api, sono dotati di una struttura complessa e regolare, che si ripete quasi identica in moltissimi oggetti diversi; manifestano cioè una proprietà di invarianza simile a quella dei viventi. Per di più, gli organi dei viventi e gli artefatti che costruiscono sembrano accomunati dal fatto di essere stati progettati per svolgere una specifica funzione. In altre parole, diversamente dagli altri oggetti naturali, sono dotati, secondo la definizione dell’autore, di teleonomia. Ma, secondo Monod, il computer dell’alieno immaginario sarebbe infine in grado di trovare una differenza fondamentale tra gli organismi viventi e gli oggetti artificiali:

La macchina non potrebbe fare a meno di constatare, in effetti, che la struttura macroscopica di un ‘artefatto’ […] risulta dall’applicazione ai materiali che lo costituiscono di forze esterne all’oggetto stesso. Una volta realizzata, tale struttura non attesta l’esistenza di forze di coesione interne tra gli atomi o le molecole che costituiscono il materiale (al quale esse conferiscono solo le proprietà generali di densità, durezza, duttilità, ecc.) ma delle forze esterne che lo hanno forgiato. Il programma, in compenso, dovrà registrare il fatto che la struttura di un essere vivente è il risultato di un processo del tutto diverso, nella misura in cui non deve praticamente nulla all’azione delle forze esterne, mentre deve tutto, dalla forma generale fino al minimo particolare, a interazioni ‘morfogenetiche’ interne all’oggetto medesimo.

Secondo Monod, gli esseri viventi sono ‘oggetti strani’, e sono anche unici e irripetibili nella loro stranezza, perché le loro caratteristiche di teleonomia, invarianza e morfogenesi spontanea non si riscontrano in nessun’altra struttura artificiale o naturale. Proviamo a ripetere il medesimo esperimento mentale alla luce delle nuove tecnologie che abbiamo sviluppato. Cosa penserebbe l’alieno di Monod se, visitando un laboratorio di nanotecnologie, si trovasse davanti i moltissimi oggetti artificiali dotati di strutture complesse, capaci di auto organizzarsi spontaneamente e, in alcuni casi, di auto replicarsi, che la scienza è riuscita a progettare? Riuscirebbe ancora a distinguerli dagli organismi viventi naturali?

Nel film Terminator 2: Il giorno del giudizio, il giovane protagonista John Connor, un ragazzino destinato a guidare la ribellione degli esseri umani contro le macchine, si trova a combattere con un organismo cibernetico praticamente indistruttibile. Questo automa, chiamato T–1000, è dotato, diversamente dai suoi predecessori, di un corpo completamente liquido che gli permette di cambiare continuamente la propria forma: anche quando sembra che sia stato disintegrato è capace di riassemblarsi spontaneamente recuperando la propria struttura originaria. La sostanza misteriosa che costituisce il suo corpo, una ‘lega mimetica’ proteiforme capace di imitare qualsiasi oggetto con cui entra in contatto, è l’esempio fantascientifico ideale del sogno nanotecnologico di un organismo artificiale la cui forma non è determinata da forze esterne, come in un automa tradizionale, ma è interamente codificata nelle componenti microscopiche che lo costituiscono. Questo nuovo Frankenstein cibernetico non si limita a imitare la vita, ma riesce addirittura a superarla nelle sue capacità di auto organizzazione. Se la scienza è ancora lontana dal progettare un materiale dotato di capacità simili, la progettazione di organismi artificiali capaci di auto assemblarsi spontaneamente è una prospettiva sempre più realistica, e mette in discussione la nostra capacità di distinguere gli organismi viventi dagli oggetti artificiali.

Da Frankenstein a Terminator, l’idea di violare il confine tra natura e tecnologia producendo creature ibride e ambigue ci genera un senso di profonda inquietudine. Queste creature fantascientifiche sono senza dubbio mostruose, soprattutto nel senso che non riescono a trovare un posto legittimo nell’ordine naturale delle cose: non sono né vive né morte, né naturali né artificiali. La stessa sensazione di inquietudine trasmessa da queste storie di fantasia si applica anche a tutti quegli organismi sintetici che mettono in discussione la separazione rigida tra la materia vivente e quella non vivente. Dalle primitive cellule di Traube alle molecole auto replicanti sintetiche della chimica contemporanea, può sorgere spontaneo il dubbio che questo desiderio di mettere in discussione la definizione stessa di natura sia radicato in un’ambizione di dominio tecnologico universale, destinata a ritorcersi contro di noi.

Storie come quella di Frankenstein, però, ci suggeriscono anche che il modo in cui ci relazioniamo con questi ‘mostri’ artificiali agisce retroattivamente sul modo in cui loro si relazionano con noi. In che modo possiamo scoprire, in queste creature mostruose, dei validi alleati nella costruzione delle tecnologie del futuro?

Questa è la domanda che si pone Donna Haraway nel suo saggio del 1992 Le promesse dei mostri. Secondo Haraway gli oggetti dell’indagine scientifica, come la vita o la natura, non esistono come realtà indipendenti dalla scienza che li studia, ma sono il risultato di un processo discorsivo. Ciò non significa che siano semplicemente il prodotto di un’ideologia e che non abbiano, quindi, un fondamento materiale. Al contrario, queste categorie sono molto reali, ma la loro definizione, piuttosto che essere data a priori, è continuamente ridefinita dal processo scientifico, che non si limita a ‘scoprire’ o ‘svelare’ una realtà nascosta, ma che, piuttosto, la costruisce, in un processo bidirezionale in cui, contrariamente a un’idea di dominio dell’uomo sulla natura, quest’ultima risponde a sua volta all’indagine umana e partecipa attivamente al suo processo di definizione. Secondo Haraway dobbiamo “interpretare la natura come artefatto”, cioè come una costruzione condivisa che si realizza nell’incontro tra agenti umani e nonumani che prendono parte alla creazione delle categorie che li definiscono. Nelle parole di Haraway:

La biologia è un discorso, non è il mondo vivente in sé. Ma gli esseri umani non sono gli unici attori che concorrono alla costruzione delle entità di un qualsiasi discorso scientifico; le macchine (le delegate che possono generare sorprese) e le/gli altre/i compagne/i (non «oggetti pre o extradiscorsivi», ma compagne/i) sono costruttrici/ori attive/i di oggetti scientifici naturali. Come altri organismi scientifici, gli organismi non sono costruzioni ideologiche. Il punto centrale della costruzione discorsiva è sempre stato evitare l’ideologia. Sempre radicalmente storicamente determinati, sempre dinamici, i corpi hanno diversi tipi di specificità ed efficacia; e così provocano diversi tipi di impegno e intervento.

Il progetto di generalizzare e modificare le definizioni convenzionali di natura e vita non ha lo scopo di cancellare questi concetti o di affermare che la natura e la tecnologia esistono in una continuità indistinta; piuttosto, l’obiettivo di questa procedura culturale e scientifica è quello di costruire porte e passaggi che ci permettano di creare nuove relazioni feconde con la materia che ci circonda. Questo aspetto creativo dell’indagine scientifica emerge nella lunga storia dell’incontro tra chimica e biologia, in cui, come abbiamo visto, la definizione di categorie come organico e inorganico, vivente e non vivente è in continua evoluzione, e si accompagna alla nascita di nuove tecnologie capaci di creare connessioni tra diversi stati della materia che, prima di questo processo discorsivo, erano separati da barriere in apparenza insormontabili. Così, la sintesi di molecole organiche oggi costituisce la base dei farmaci che utilizziamo per curarci, e gli esperimenti di vita sintetica ci permettono di comprendere il mistero della nostra origine producendo, allo stesso tempo, materiali sempre più funzionali per affrontare le sfide tecnologiche del futuro. Per realizzare questo incontro tra natura e tecnologia, però, è necessario abbandonare la prospettiva della scienza come un processo unidirezionale che mette l’uomo in una posizione di dominio rispetto agli oggetti che studia e agli strumenti che produce. La ‘mostruosità’, in questo senso, è il risultato dell’unione feconda tra agenti umani e nonumani, ed è anche l’unico modo di costruire una connessione autentica tra natura e tecnologia. Il lavoro di scienziati come Stéphane Leduc, promotori di un approccio sintetico allo studio della natura, è interessante proprio per questo motivo.

Nella sintesi, non si può far altro che includere il proprio oggetto di studio nel processo discorsivo che lo definisce, rendendolo parte attiva dell’indagine scientifica e permettendogli di prendere parola sulla propria identità. Il percorso transdisciplinare della biologia sintetica, dall’Ottocento a oggi, parte con l’obiettivo di studiare un fenomeno naturale, ma, entrando in una relazione discorsiva con la materia che studia, non ritrova più il suo oggetto di partenza, cioè il vivente com’era tradizionalmente inteso, bensì una varietà di nuovi organismi che emergono dall’interazione reciproca e bidirezionale tra la natura e la tecnologia. Questi mostri sintetici sono ancora viventi? Ponendosi questa domanda, la scienza ha l’opportunità di costruire nuove categorie conoscitive, che le permettono di liberarsi da narrazioni egemoniche, a volte oppressive, sulla vita e sulla natura.

In questo contesto Haraway propone la figura del cyborg – che definisce come il risultato di un processo di commistione tra “l’organico, il tecnico, il mitico, il testuale e il politico” – come nuovo soggetto (non più oggetto) della tecnoscienza. Il cyborg è figlio dell’ interfaccia, la superficie di scambio e di comunicazione tra due diverse sostanze che, in chimica, è anche la zona cruciale in cui avvengono la maggior parte delle reazioni e delle interazioni.

Come figura culturale, il cyborg nasce in una zona grigia tra lo spazio profondo, completamente alieno e inumano, e l’interiorità dell’organismo. La parola cyborg, abbreviazione dell’espressione inglese cybernetic organism, fu coniata nel 1960 dagli scienziati Manfred Clynes e Nathan Kline in un articolo pubblicato sulla rivista Astronautics. Secondo gli autori, per permettere all’essere umano di adattarsi alle condizioni psicologiche e fisiche estreme imposte dall’esplorazione spaziale, il corpo dei futuri astronauti dovrà essere modificato non più con protesi esterne, come le classiche tute spaziali, ma dall’interno, in modo che il potenziamento tecnologico del corpo e della mente sia perfettamente integrato con l’organismo biologico.

Se oggi il cyborg è soprattutto l’ibrido mostruoso dei racconti di fantascienza, la scienza non ha abbandonato l’idea di un’integrazione sempre più funzionale tra il nostro corpo e le nuove tecnologie. Le nanotecnologie, e in particolare i progressi nella nanomedicina, offrono sempre nuove opportunità di interfacciare gli organismi biologici con oggetti artificiali per costruire dei veri e propri organismi ibridi in cui la distinzione tra il corpo vivente e la materia non vivente diventa sempre più evanescente.

Questo approccio potrebbe essere utile proprio nell’esplorazione spaziale, per adeguare l’organismo umano all’esplorazione di nuovi ambienti inospitali. In altre parole, il cyborg è progettato per modificarsi dall’interno in modo da poter viaggiare in uno spazio remoto che lo porta sempre più lontano da sé stesso. Questo contatto tra ciò che è interno all’organismo e ciò che gli è estraneo, tra ciò che è umano e ciò che è inumano, si realizza nel cyborg attraverso un’integrazione perfetta della vita e della tecnologia.

Jacques Monod, riflettendo sul rapporto tra l’uomo e la scienza alla luce delle nuove scoperte della biologia, sosteneva che la scienza, distruggendo ogni ambizione di centralità umana e mettendo in discussione qualsiasi valore universale, producesse nell’uomo un senso insanabile di profonda paura e alienazione. Nel già citato Il caso e la necessità Monod scrive:

La paura è quella del sacrilegio: dell’attentato ai valori. Paura totalmente giustificata. È vero che la scienza attenta ai valori. Non direttamente, poiché essa non ne è il giudice e deve ignorarli; però essa distrugge tutte le ontogenie mitiche o filosofiche su cui la tradizione animistica […] ha fondato i valori, la morale, i doveri, i diritti, le interdizioni. Se accetta questo messaggio in tutto il suo significato, l’uomo deve infine destarsi dal suo sogno millenario per scoprire la sua completa solitudine.

Tuttavia, se è vero che la scienza ridiscute la posizione centrale dell’uomo nell’universo e ne mette a repentaglio i valori millenari, può anche diventare la spinta per produrre nuove mitologie, come quella del cyborg, che evidenziano la profonda connessione tra l’essere umano e la materia che lo circonda. Se l’essere umano non può più ergersi a dominatore del cosmo, può tuttavia ritrovare una continuità perduta con la natura, scoprendo che non esistono barriere rigide tra materia inanimata, vita e tecnologia. Guidati da questa nuova prospettiva tecnologica, ci risvegliamo dal sogno millenario del dominio umano sulla natura per immergerci in nuovi sogni in cui, lungi dall’essere soli, ci ritroviamo affiancati da una molteplicità di forme di vita inaspettate e amiche. Il problema che la tecnologia deve porsi, quindi, non è quello della legittimità di oltrepassare un sacro confine, o quello di difendere una qualche definizione precostituita di natura. La scienza è da sempre un problema di sintesi, non di rappresentazione: non agisce come uno specchio, riflettendo delle distinzioni – come quelle tra vivente e non vivente – che esistono in natura, ma è sempre la costruzione di nuovi concetti e nuovi organismi che, con la loro mostruosità, ci permettono di attraversare la complessità del reale. Secondo Haraway, questa nuova visione della scienza implica “la nostra liberazione dalle narrazioni encomiastiche e solari della storia della scienza e della tecnologia come paradigmatiche del razionalismo”, riconoscendo che la storia della scienza è stata soprattutto un processo culturale e discorsivo di creazione di concetti piuttosto che un semplice disvelamento della natura. In questo processo, la ridiscussione dei concetti di vita e natura ci permette costruire nuove relazioni con la materia che ci circonda, riscoprendoci in una nuova continuità con le nostre tecnologie e con gli altri organismi viventi. Piuttosto che cercare di consolidare i confini che dividono l’umano dall’inumano, il naturale dall’artificiale, il vivente dal non vivente, è il momento che la scienza decida di stringere una nuova alleanza con i suoi mostri.

Estratto da Menti Parallele. Scoprire l’intelligenza dei materiali di Laura Tripaldi (effequ, 2020), in libreria dal 26 novembre.

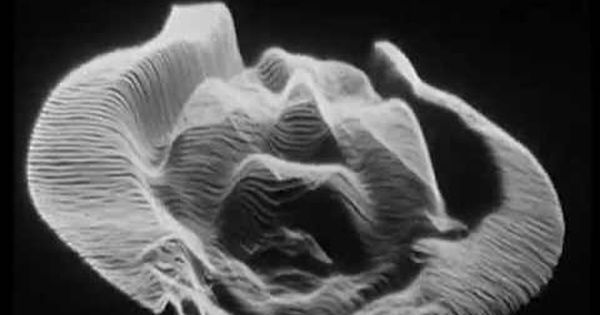

Immagini da “Scan Processor Studies”, di Woody Vasulka e Brian O’Reilly.