O scar Wilde, o meglio il suo avatar letterario, il meraviglioso giovane immutevole Dorian Gray, pensa che l’arte debba essere “inconsapevole, ideale e remota”. Non proprio chiarissimo, il suo manifesto estetico espresso in questi termini. Ma è proprio questo il punto. L’opacità. L’arte deve scrutare oscuramente, deve parlare come attraverso uno specchio per consentirci di sfiorare i paesi delle meraviglie. Ma quello specchio, appunto oscuro, non dovrà servire a rispecchiare, o non soltanto: non sarà lo specchio asservito di un servo che si limita a specchiare di nuovo, ma una superficie riflettente che flettendo la luce, potrà farci riflettere. Flettere di nuovo. Flettere meglio.

Mi chiedo se non possa giovare a dirimere l’arcano di quella sententia wildiana, un vecchio e trito esercizio didattico ispirato al contraria facere, cioè il tentativo di definire qualcosa tramite la sua opposizione. Parlando di specchi, ad esempio, immaginiamoci che il numero 1, specchiandosi bramoso di vedersi come davvero è, finisca poi per scorgere di fronte a sé, non quel che è, ma il suo correlativo negativo. Se l’1 e il -1 si avvicinassero fino a toccarsi, il loro punto d’incontro sarebbe 0, ovvero una tensione all’infinito. Quello stesso 0 che è anche l’ovale dello specchio.

Come sempre capita, l’immagine riflessa in uno specchio non è un fedele ritratto ma un ritratto al contrario: quella figura che si ha davanti non siamo noi, siamo noi meno noi stessi. Una superficie. Per questo, forse, l’amico di Dorian, Lord Henry Wotton suggerisce che “il mistero del mondo è il visibile, non l’invisibile”. Ma poi, a ben vedere, se le superfici sono davvero quel che siamo, certo lo sono in virtù di qualcosa di soggiacente, e anche di qualcosa di proiettato. Del passato nascosto e del futuro ignoto, insomma. E allora sì che ritorna anche il senso di altre parole de Il ritratto di Dorian Gray, ovvero che l’arte è al contempo “superficie e simbolo”. Non solo: Wilde aggiunge che “chiunque si inoltri al di sotto della superficie lo fa a proprio rischio e pericolo” esattamente come “chiunque ne legga il simbolo”. Il pericolo, va da sé, è di non riconoscersi – come quando non si riconosce la propria voce se registrata.

Proseguendo per i percorsi pseudomatematici più su inaugurati, possiamo affermare che in virtù della proprietà transitiva il simbolo è la superficie; per questo addentrarvisi e superarlo risulta pericolosissimo. Dorian non se ne rende conto minimamente, nel momento in cui, alla fine del libro, pugnala il proprio ritratto e si ritrova col cuore trafitto. Perché l’arte, se è davvero qualcosa, è la natura meno se stessa. Una superficie simbolica, lucida: “inconsapevole, ideale e remota”. Una teoria di opposti coincidenti.

Inconsapevole è pure il contrario di “volontario” e di “cosciente” ma, allontanandoci un po’ dallo specchio, vediamo bene che lo è anche di “concettoso” e “artificioso”. Una bellezza inconsapevole vuol dire certamente una bellezza non studiata. Ma l’arte, che è per Wilde produzione di bellezza (sebbene Dorian sia altamente affascinato anche dalla sua versione raccapricciante) è studiatissima. Vero, il romanticismo delle ipotesi sull’ispirazione artistica farebbe pensare di no: che l’arte sia invece spontanea. Ma sappiamo bene che romantic in inglese vuol dire anche fittizio e favoloso: una menzogna, insomma, come sa bene qualunque scrittore, ossia qualunque “fingitore” che “finge così completamente da arrivare a fingere che è dolore il dolore che davvero sente”, direbbe Pessoa.

La materia immaterica, la storica dicotomia tra body e soul, è dunque la componente visibile e al contempo invisibile dell’arte: il suo μυστήριον (“mysterion”) estetico e spirituale, un rimescolio di corpo e anima. Dal Ritratto di Dorian Gray:

L’anima e il corpo, il corpo e l’anima – che mistero! C’era un che di animalesco nell’anima e il corpo aveva i suoi momenti di spiritualità. I sensi sapevano raffinarsi, e l’intelletto degradarsi. Chi poteva dire dove terminavano gli impulsi della carne o anche dove iniziavano quelli psichici? Com’erano vacue le definizioni arbitrarie degli psicologi a cui siamo abituati! E com’era difficile scegliere tra le affermazioni delle varie scuole! L’anima era forse un’ombra seduta in una casa del peccato? O era il corpo in realtà che risiedeva nell’anima, come pensava Giordano Bruno? La distinzione tra spirito e materia era un mistero, e lo era anche l’unione di spirito e materia.

L’arte, se “inconsapevole”, non può essere fattuale. E dunque non può rivelarsi concreta. Ideale? Qual è il contrario di quest’ultima parola, oltre a quelli citati? “Reale, tangibile, corporeo”; ma anche “imperfetto, sbagliato, inadatto”. E infine, l’arte deve essere remota, ovvero l’opposto che “vicina, a portata di mano”. Ma stiamo parlando di tempo o di spazio? Di spazio-tempo, ovviamente, perché l’arte è in gran parte materia oscura, materia ipotetica che manca di luce. E come l’universo, l’arte è animata da energia oscura per grandissima parte. Tale materia e tale energia sono dette in cosmologia oscure non perché buie, ma perché non misurabili se non in maniera indiretta. Esattamente come l’arte, di cui semmai vanno misurati gli effetti, poiché ogni analisi tecnica, per quanto raffinata e rigorosa, risulta sminuente, riduttiva, arida, in paragone a quel che l’arte produce in termini di pensieri, sensazioni, emozioni (e omissioni). Il mistero dell’arte è il suo fascino, e non sono soltanto trucchi misteriosi da mestieranti quelli che il mestiere dell’artista implica.

Mistero è una parola che non si spiega da sé, non riguardando il noto. Richiede un salto nel buio, un salto in altro direbbe Alessandro Bergonzoni. Ora, non andrebbero mescolati il sacro e il profano, come vorrebbe qualche critico o qualche religioso, ma va ricordato come la parola mystery, che rimanda ovviamente alla sfera religiosa e al contempo a quella dell’immaterico, ci riporta anche e soprattutto a uno dei tanti abissi oracolari della classicità, come i misteri eleusini. E tuttavia, essa non manca persino di usi prosaici. Nello slang inglese, ad esempio, a partire dalla seconda metà del Novecento, mystery significa persino “ragazza di strada, prostituta”, il che pare riconnetterci a un qualche suo senso nascosto nell’uso che se ne fa in Apocalisse 17:

La donna era vestita di porpora e di scarlatto, era tutta adorna d’oro, di pietre preziose e di perle, e aveva in mano una coppa d’oro piena di abominazioni e delle immondezze della sua fornicazione. Sulla sua fronte era scritto un nome: «Mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra».

(Nuova Diodati)

“Mistero” è un nome, e il dilemma shakespeariano “che c’è in un nome?” (Romeo e Giulietta) torna qui come un memento. Mystery, sempre in slang vuol dire anche “ragazza appena arrivata in un contesto che per i primi periodi le è e le risulta alieno”. Non è chiaro come il lemma possa aver assunto questo significato, ma è ragionevole sospettare che deve aver giocato un ruolo non periferico, nella mutazione, il concetto di non-conosciuto. Un po’ come per il termine barbaro. Quello che non padroneggiamo, lo segreghiamo.

Per fortuna non è sempre così. In un libro tuttora misteriosissimo, che come l’universo è composto in grandissima parte di materia ed energia oscura, il Finnegans Wake di James Joyce, ci imbattiamo nella parola inventata mysttetry: un insieme di mistero, tetraggine, bruma (mist), forse un’amante (mistress), di sicuro un signore (mister), e poi l’arcano degli arcani, il tetragrammaton, il nome impronunciabile di dio (che è poi un altro signore, El Shaddai, il quale nel Wake diventa persino un’ombra: shaddo…). Facciamo allora un esempio, di queste interpretazioni improntate al misterico.

In quello stesso libro di Joyce, nel cui buio una volta entrati non si esce facilmente, leggiamo questa strana domanda: “Comb his tar odd gee sing your mower O meow?”. Che abbiamo qui? Pettinare (to comb), il suo catrame (tar) [o forse un marinaio (tar)] strano (odd), e poi anche il sesso delle donne in slang dublinese (gee) [e tante altre cose (droga, mille dollari, l’imbronciarsi)], e ancora, cantare (sing) la tua mietitrice o una falce (mower), e infine, il verso del gatto (meow). Come ricomporre questo mosaico alienante? Quali le combinazioni possibili? Di certo notiamo all’istante (ovvero, ricorrendo a qualche volo pindarico) che la sfera sessuale nella frase è prominente: consideriamo, infatti, che dal punto di vista della flora, un termine come bush (“cespuglio”) è un altro uso slang per “pelo pubico femminile”; mentre da quello della fauna, teniamo a mente anche l’uso non zoologico del termine pussy (“micio, micia”, in tutti i sensi) implicito nel barbarico “miao” finale.

Di fronte a un simile dilemma ermeneutico, che si tratti di arte o meno – e di certo possiamo derubricarlo a gioco effimero, se vogliamo, ma a nostro rischio e pericolo – il critico può idealmente agire in tanti modi: può arrendersi al mistero e dar per scontato che non si arriverà a una soluzione certa dell’enigma, sopportandone, questo, soltanto di plurime; oppure può tentare una strada o una serie di strade che, sempre fallibilmente, potranno portare a una direzione o all’altra, e poi accettare questa direzione come un punto di partenza per un qualche altro viaggio.

Certo, alcune strade sono più solide di altre, nel percorso dell’interpretazione, ma non è detto che queste ultime siano sempre le più sondate. Una, ad esempio, che sicuramente porterà in qualche dove, a partire dalla strana frase citata, è insospettabile, eppure muove i passi da un presupposto verificabile, forse l’unico in letteratura, ovvero il suono. La domanda di cui sopra, infatti, se letta con occhi che si fanno orecchi, ovvero, con orocchi, può anche suonare così: “come stai oggi signor moro mio?”. Si dirà, ma che idiozia! Ed è innegabile che una componente di idiosincratica idioticità esiste e persiste in questo tipo di letture che Eco chiamerebbe – se non fossero legate al Finnegans Wake – “paranoiche”. Ma a corroborarla c’è sempre il testo, e ci si fidi di me se dico che la stessa domanda, nello stesso libro, compare tante altre volte, e sempre, fonicamente, in lingue diverse, seppure, visivamente, impiegando le risorse morfologiche dell’inglese (una di queste vede il “signor moro” divenire un “dark mister”, che sta certamente anche per un “mistero oscuro”). Non starò tuttavia qui ad elencarle, queste varie varianti di una domanda apparentemente innocua, futile, frivola; perché l’assioma di fondo, wildiano, ma anche joyciano, è che l’arte, le arti, e dunque anche la letteratura, nascono da istinti misterici. Sono ineluttabilmente qualcosa di “misterioso” che raccoglie un’eredità composita, fatta di entità sconosciute, di estraneità, un rimescolio di palpabile e impalpabile: un possedere ma al contempo non possedere davvero, perché alla fin fine è il mistero che possiede noi.

Il mistero è tale in virtù della sua non risolvibilità.

Il mistero non solo ci parla di allontanamenti dalla verità originaria, ma li richiede perfino. Come le storie, che secondo Gershom Scholem soppiantano la verità, prima tramite il rito, e poi tramite la narrazione: ma al contempo, la tengono in vita nel farla apparire sempre più remota. Si vede allora come l’aggettivo scelto da Wilde, remoto, possa qui volgersi, flettersi e piegarsi anche a significare ideale; poiché quel che è ideale è inafferrabile per natura, allo stesso modo in cui il mistero, se afferrato, perderebbe la ratio stessa della propria essenza.

Il mistero è tale in virtù della sua non risolvibilità. Per questo l’opera di gran lunga più interessante del ciclo di Sherlock Holmes è La valle della paura: poiché, nel momento in cui ci aspetteremmo la spiegazione, ci viene richiesto di inabissarci tramite un flashback in un buco nero della storia che intrappola la luce: una palude brumosa in cui a malapena si distinguono i confini tra racconti, paure, verità e paranoie. Nel momento in cui, nel romanzo di Conan Doyle, per comprendere il presente ci si tuffa nel passato e vi si riemerge anelando a un futuro, ci si rende conto che le radici di quel che è stato sono tanto inafferrabili quanto i risvolti non calcolabili dei domani che ci attendono.

La sorgente delle storie è sempre la nostra impossibilità e incapacità di sfiorarle. E la letteratura, anche quando non le racconta, le plasma le storie. Storie di silenziamenti, talvolta, come il vuoto di parole in cui si racchiude Iago dopo il delitto che ha istigato. Come la mordacchia che frenò per sempre la lingua considerata blasfema di Bruno nel suo ultimo viaggio per il campo dei fiori che l’avrebbe fatto ascendere, dalla nostra valle di lacrime, alla sua altissima profondità dell’ombra. O infine, come una “madre delle muse” nella recente ballata di Bob Dylan, che canterà “delle montagne, e del mare oscuro e profondo, dei laghi e delle ninfe della foresta”.

Dobbiamo riconoscere, credo, da lettori e da critici, che la letteratura, come l’arte, nasce nel vuoto, vive nell’alterità, e si inoltra in abissi oscuri e insondati. La comprensione, che nella vita pare esser tutto, nell’arte non è che l’inizio di una menzogna. Perché leggere significa sì capire, ma solo tramite un silenzio di morte: un’immobilità di principio, con un principio e senza fine. La letteratura e l’arte trasferiscono un testo passato in possibili futuri traducendolo e mutandolo ad infinitum, e ogni punto fermo non è che un ennesimo punto di svolta. E poiché, poi, riconoscere le cause, nella mutevolezza dei fenomeni instabili e soggetti a risposte individuali, è forse soltanto un obiettivo scollegato dal comprenderne conseguenze ed esiti, un approccio misterico alla letteratura riconduce nello spazio ineludibile dell’esistenza, l’incorporeità della materia sognante di cui siamo fatti tutti, secondo Shakespeare.

Letteratura, ovvero la gioia di far parte di un ricircolo eterno, di una significazione infinita.

Esistono parole che per il loro inutilizzo divengono apparentemente inesistenti. Tra queste, taciturnità. Ecco, la taciturnità è forse la regione insondata in cui sono pronunciate, o scritte, o concretizzate, parole e storie, mosaici che nel loro divenire materia, restano ad abitare in una dimensione discosta.

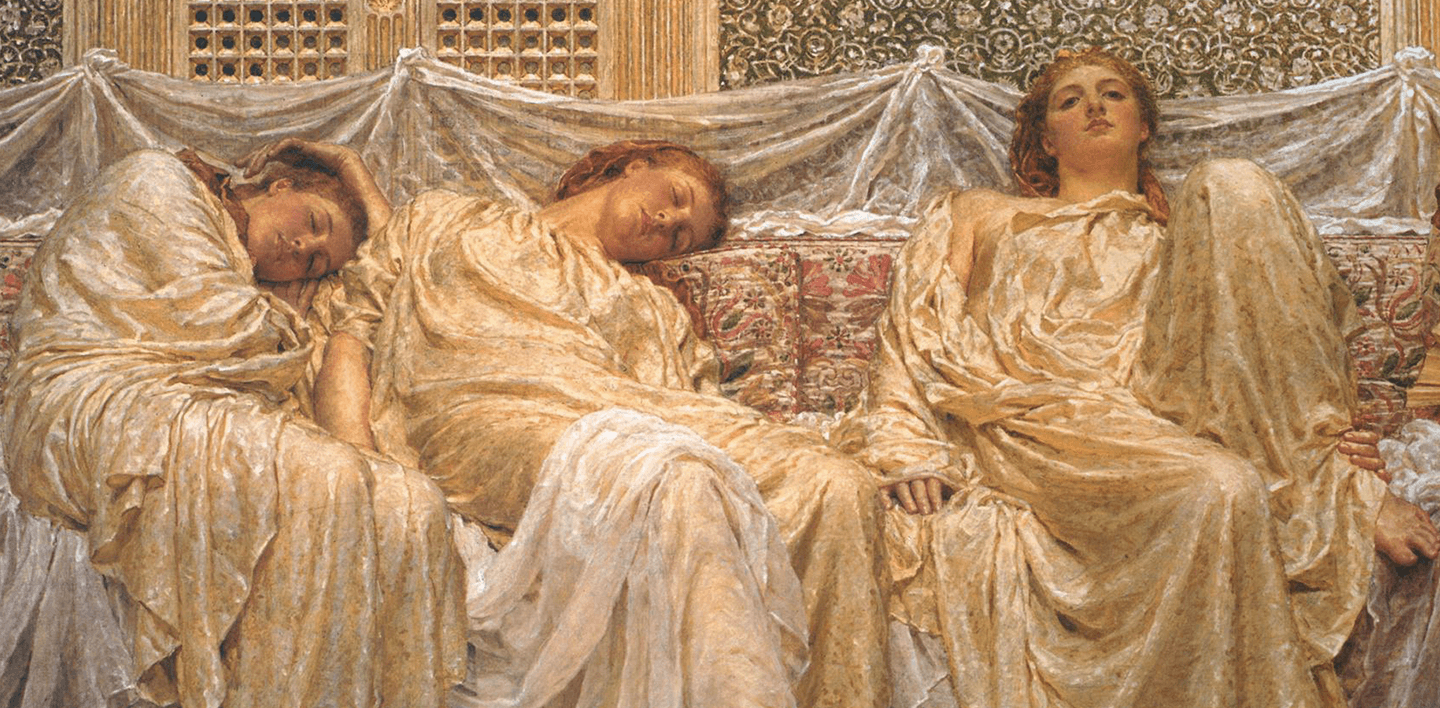

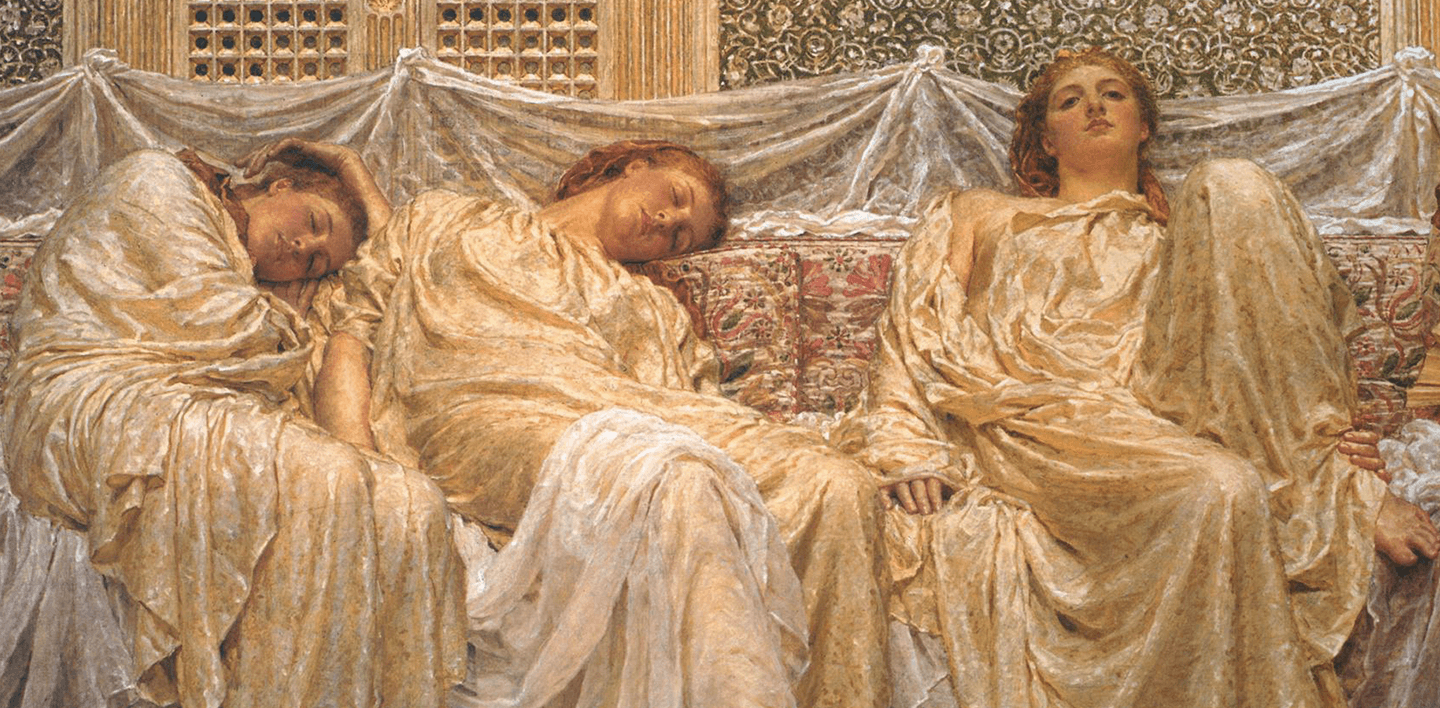

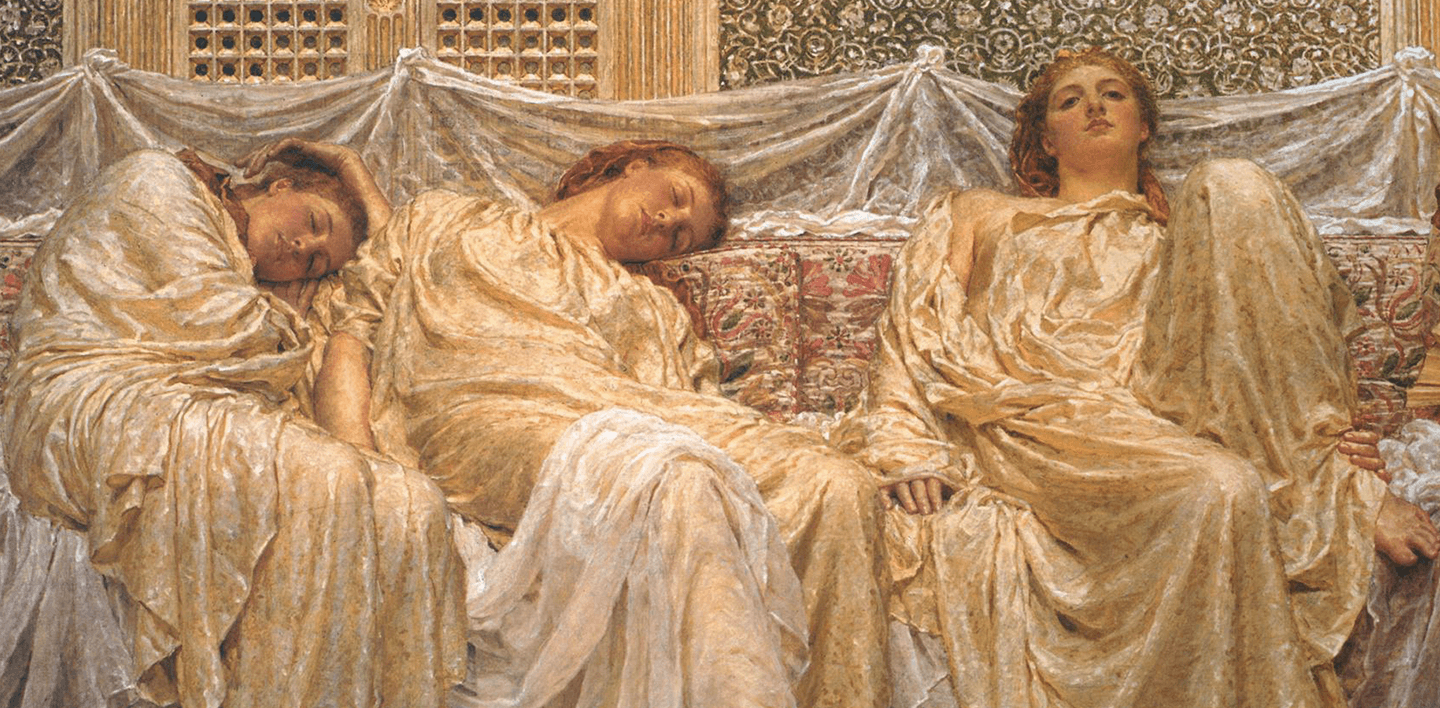

I lettori, allora, sono estrattori di etere: sono Estragon che armeggiano con qualcosa di indistinto nei meandri di una oscurità da cui non si riemerge se non modificati. Questo è il miracolo della letteratura come delle arti. Il sapersi cambiare, e il saper cambiarci in virtù di una statica dinamicità. Loro immobili e immutabili, mutano e si muovono nel tempo; ma restando sempre dov’erano. Questo vuol dire rivelare: aggiungere altri veli, ed è quel che deve fare l’arte. Se non lo fa, la si chiami pure in altro modo. Aggiungere nebbia, insomma, e consentirci uno scrutare sfumato. Perché è oltre quei manti lievi e sovrapponentesi che esiste un qualcosa d’altro – il mondo, un pensiero, un ricordo, il nulla – un altrove additato dall’artista e percepito (ci si augura) dal critico. Abita il retro di una nebbia “rara”, come quella che vede il protagonista di Aldilà di Andrea Morstabilini: la nebbia “che si schiacciava contro i vetri delle finestre fino a farti credere che un mondo, là dietro, non c’era più; che oltre quel vapore umido, si spalancasse un grande vuoto”.

Un aldilà brumoso, questo, che la critica, per Wilde persino superiore all’arte proprio in quanto ulteriore ri-velazione, ipotizza proprio perché l’arte l’ha rivelandolo svelato. Per questo i nostri sforzi di lettori critici non possono e non devono perdersi in sterili derive scientiste come quelle a cui siamo ahimè abituati e assuefatti, pena il loro essere corresponsabili della scarsità di mistero e interesse per fenomeni che devono abbagliare, e dunque, in un certo senso, accecare.

È forse il momento di tornare, per autori, critici e lettori, senza paura all’epoca di quel terrore che può indurre meraviglia, al θαῦμα (“thauma”), spostando l’interesse dall’interpretazione come modalità di elaborazione dei testi, a considerazioni sul nostro essere esseri naturalmente interpretanti, e sul fatto che la nostra ἑρμηνεία (“hermeneia”) si basa solo in parte sui testi che leggiamo o analizziamo. Conta molto di più lo spazio-tempo (ovvero la cultura) in cui ci muoviamo e che assorbiamo; questa sì degna della parola “fine”, ma al maschile; per donare a noi stessi e ai testi che affrontiamo, la gioia di far parte di un ricircolo eterno, di una significazione infinita.