P asseggiare nei primi anni della vita adulta genera da sempre le stesse domande: un secolo fa come oggi, la fine della giovinezza significa lasciarsi accompagnare a ogni passo dal dubbio, dall’incertezza sul futuro. I romanzi di Robert Walser sono uno specchio per questi anni incerti, contenitori delle domande giovanili e delle relative risposte. In uno dei suoi libri più famosi, Jakob von Gunten, si legge: “noi ragazzi dell’Istituto Benjamenta non riusciremo a nulla, in altre parole, nella nostra vita futura saremo tutti qualcosa di molto piccolo e subordinato”. Una frase che immerge subito in uno dei temi più importanti della prosa walseriana: la serena ambizione a essere “un magnifico zero”.

Robert Walser è stato uno scrittore visibile come un’impronta lasciata nella neve. Nascosto nel candore di una vita a stretto contatto con la natura, semplice e minuta, rimase per tutta la sua esistenza uno scrittore per scrittori: apprezzato dai contemporanei come Robert Musil, Herman Hesse, e immensa fonte d’ispirazione per Franz Kafka, Walser non ricevette mai – in vita e per molti decenni dopo la sua morte – un concreto apprezzamento o successo. Il successo, forse, non lo cercava neanche, tenendosi sempre a distanza dai circoli culturali svizzeri e berlinesi. Jakob von Gunten e I fratelli Tanner (Adelphi, tradotti rispettivamente da Emilio Castellani e Vittoria Rovelli Ruberl) sono due dei suoi libri più conosciuti e sembrano raccontare la storia della stessa persona, quasi fossero l’uno il prolungamento dell’altro. Questi primi romanzi pubblicati tra il 1905 e il 1907 nel suo soggiorno berlinese – uno dei pochi grandi spostamenti di Walser – raccontano la vita di una persona, fiera e umile al tempo stesso, che passeggia nella vita e nelle pagine di questi libri aspirando – più o meno intenzionalmente – a essere uno zero tondo tondo, privo di ambizioni e scopi prestabiliti.

I protagonisti sono due incauti viandanti del mondo, come lo era lo stesso Walser, dalle vite precarie, che tendono al dissolvimento. Jakob von Gunten è un giovane signorotto che sceglie di abbandonare la famiglia per iscriversi all’Istituto Benjamenta, una scuola per servitori, felice d’imparare a servire, a piegarsi, a subordinarsi con umiltà. Simon Tanner invece è un ragazzo irrequieto che salta da un impiego all’altro, senza alcuna intenzione di fermarsi e costruirsi un futuro, accompagnato dagli altri tre fratelli. In entrambi i romanzi ci sono figure che si ripropongono: da una parte una molteplicità di personaggi maschili come fratelli maggiori, istruttori o compagni di collegio – probabilmente ricalcati sull’immagine del fratello Karl, che accudì Walser per tutta la vita – che pungolano il giovane viandante e lo educano al rigore, alla subordinazione, a vivere nelle regioni inferiori ricordandogli che

devi sperare e insieme non sperar niente. Guarda in alto verso qualcosa, questo di certo, perché ti si conviene, giovane come sei, Jakob, scandalosamente giovane; ma quella cosa a cui guardi rispettosamente lassù, ripetiti sempre che la disprezzi.

D’altra parte è sempre presente una sola figura femminile, mai frammentata in più personaggi, quasi eterea, sospesa tra la severità dei personaggi maschili e l’abbandono precario del protagonista. Questa donna angelicata, forse ispirata alla sorella Lisa, una delle poche figure femminili a cui Robert si legò, diventa la signorina Lisa Benjamenta in Jakob von Gunten, mentre ne I fratelli Tanner è la sorella Hedwig, che accompagna il protagonista con delicatezza e senza dare giudizi, rivelando il conflitto vissuto in prima persona, imboccando la strada delle aspirazioni prestabilite: “mi vedo cadere oppressa dal mio compito, che per me dovrebbe essere ogni giorno un sollievo e che è soltanto un peso, che sento essere eccessivo e ingiusto”. Forse specchio della madre divisa tra i doveri e la malattia mentale, forse specchio della sorella che riceve il testimone materno e si occupa dei fratelli, le poche donne walseriane rappresentano il giusto, quell’insieme di dovere e dolore che ne scaturisce.

Jakob e Simon incarnano “un giovane che sembrava quasi un ragazzo”, sulla soglia della vita adulta, che decide con serenità di non valere niente e di non voler raggiungere nessuno scopo. Nell’approccio disilluso e privo di ambizioni non c’è mai una semplice resa; come dice un altro grande ammiratore di Walser, Walter Benjamin, “non c’è la tensione della vita decadente ma aria pura e forte della vita che guarisce”. Se la vita dei suoi protagonisti, così come la nostra, ha bisogno di controllo, certezze e obiettivi da raggiungere, le pagine di questi libri insegnano a non andare troppo in là con il pensiero, a rimanere invece nel timido presente e a vivere con una prospettiva dal basso verso il basso. Nessun altro romanzo di formazione ha avuto per me un effetto terapeutico come la poetica di Walser.

Nonostante il desiderio di non lasciare tracce, la potenza terapeutica di Walser è destinata a mantenersi viva a ogni lettura.

Se dovessimo incasellarli nelle letture di formazione personale, Jakob von Gunten e Simon Tanner sarebbero due versioni poco più grandi di Holden Caulfield, che a ridosso dell’età adulta rifuggono le aspirazioni e le richieste della società e si abbandonano a una serena consapevolezza: “Quando si è giovani, bisogna anche essere degli zeri, perché non c’è niente di più dannoso che significare presto, precocemente, qualche cosa”. Una frase, questa, che tra i venti e i trent’anni nessuno dice mai, come se bisognasse decifrarla da soli, perdendo energie e tempo impegnandosi a diventare anzitempo.

L’io letterario walseriano, così presente e palese metafora della sua persona, non è mai un io posto al centro: è un individuo che dalla posizione centrale nella storia racconta la vita ai margini, rifuggendo imperterrito il potere. Come scrisse Susan Sontag, nella prefazione di una raccolta da lei curata, i personaggi di Robert Walser rigettano il successo e si trovano al centro, ma subordinati al potere. Lo ammette Simon Tanner:

A me piace essere uno che dipende dalla benevolenza altrui, mi piace in genere dipendere da qualcuno, per voler bene a questo qualcuno e tender l’orecchio per sentire se non ho ancora demeritato la sua bontà. Bisogna assumere un atteggiamento particolare per questa condizione che è la più dolce delle servitù, un contegno che sta fra la sfacciataggine e la delicata, sommessa, naturale attenzione, e io lo conosco a meraviglia.

La subordinazione diventa così una delle poche e umili aspirazioni delle figure letterarie di Walser. Zero valgono i personaggi e zero valgono le loro idee, accantonate sul nascere da una prosa sospesa e fiabesca ma spesso tagliente, che tronca le parentesi riflessive dei ragazzi con punti fermi, alzate di spalle: “Non mi struggo di nostalgia, così spero almeno. Sciocchezze. È bello anche qui” – creando una continua cesura del pensiero.

Spogliata dalle ambizioni e dal potere, la vita stessa si conclude senza uno scopo ultimo, dunque senza bisogno di lasciare tracce del percorso fatto. Questi giovanotti conducono una vita senza meta che con garbo si annulla e si cancella: la sorte che Walser riservò anche a se stesso, come persona e come scrittore, rifuggendo ogni contesto lavorativo e sociale, rimanendo fedele solo al suo rapporto con la natura e il suo infinito passeggiare. Dal 1929 al 1956 – anno della morte – lo scrittore svizzero si fece rinchiudere presso la casa di cura di Herisau, riducendo al minimo ogni contatto umano e attività, compresa quella artistica, iniziando a scrivere solo a matita, con una grafia minuscola e sovrapposta, destinata a sbiadire, a cancellarsi con il passaggio della mano e dell’usura.

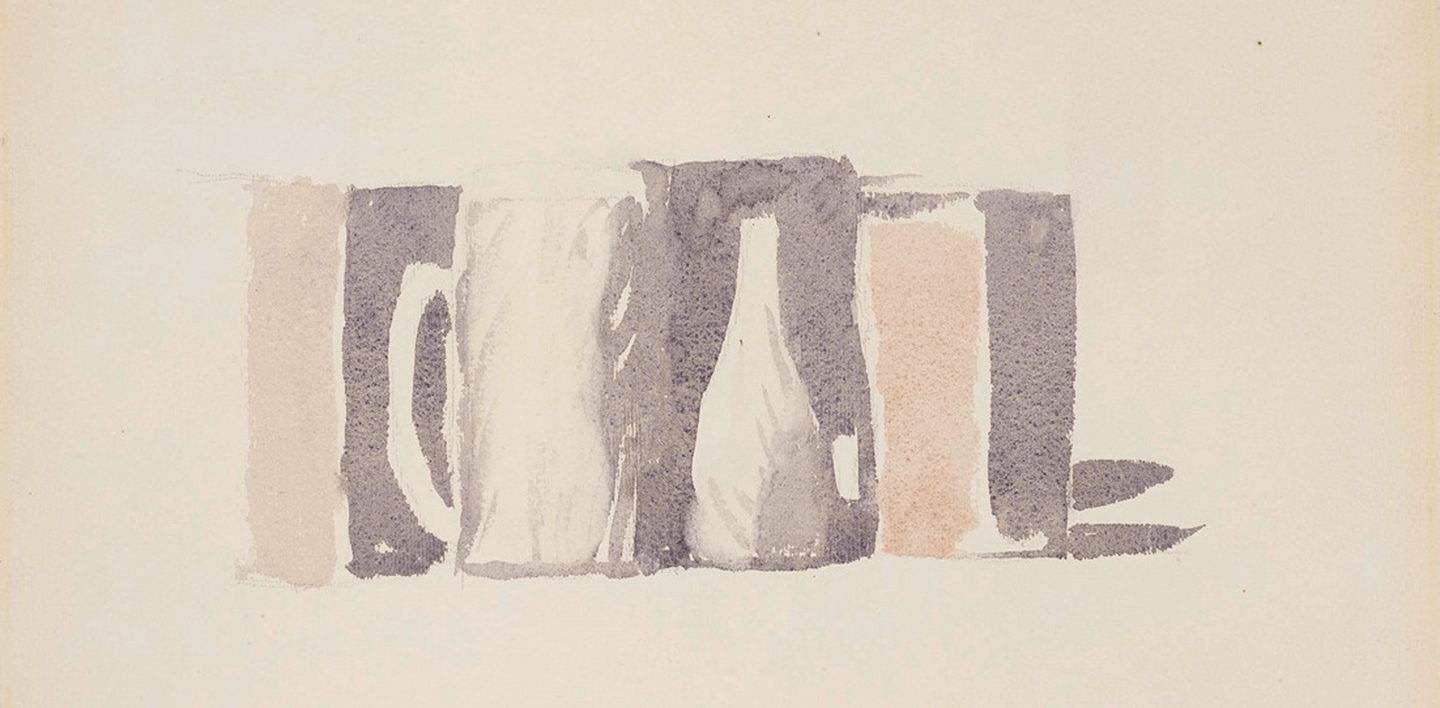

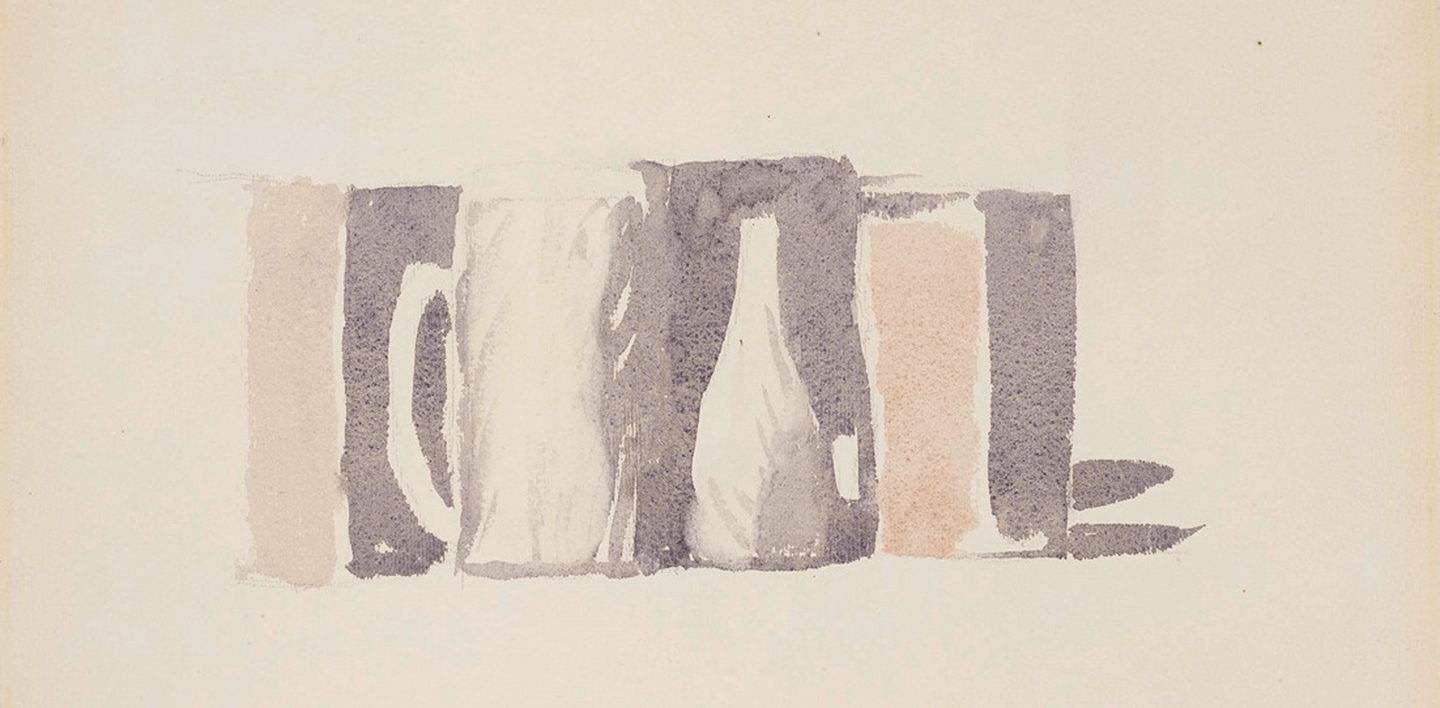

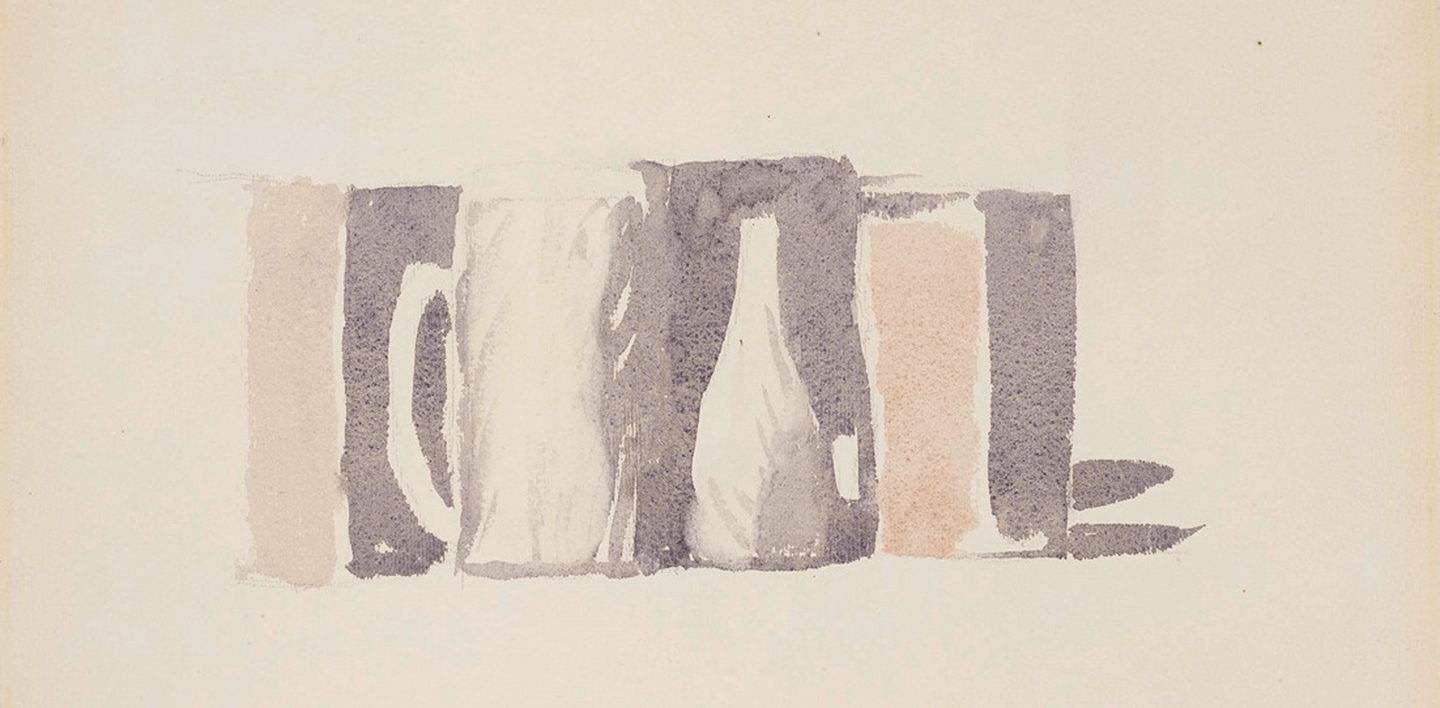

Il materiale raccolto nei cosiddetti Microgrammi è scrittura destinata all’atto in sé: l’ambizione di raggiungere un prodotto finale perde importanza, passa in secondo piano rispetto al solo gesto dello scrivere. Negli ultimi anni della sua vita Robert Walser scrisse per scrivere, senza voler ottenere; così come visse per vivere, senza voler diventare. Approcciandosi alla scrittura come puro gesto, e non come prodotto finale, fece quello che in pittura fecero artisti come Giorgio Morandi – che non cambiava mai il soggetto delle sue opere, in modo da non porre mai l’accento sull’oggetto finale e sul suo significato, ma si concentrava invece sul gesto pittorico, sulla pittura pura. Così Robert Walser, nella sua vita, nella sua esperienza letteraria e nelle vite dei suoi inesperti personaggi, compone una storia senza finale; una vita che ha come unica ambizione quella di tornare a essere niente, fatta per dissolversi.

Nonostante il desiderio di non lasciare tracce, la potenza terapeutica della sua poetica è destinata a mantenersi viva a ogni lettura e rilettura. La sua scrittura, senza avere mire paternalistiche o evangeliche, insegna a vivere di niente, a non volere nulla o a convivere placidamente con il poco che si trova o si ha. Walser ha iniziato a passeggiare nei miei giorni come il suo alter ego letterario ha passeggiato nelle sue storie, “fresco, stupido, screanzato, insolente come un fiore”, lasciando dietro di sé una scia densa che allentava i nervi, mi insegnava a lasciar andare ciò che era al di fuori di me, occupandomi del presente prima di sbirciare il futuro.

“Forse anche tu non sei ancora niente, e non hai motivo di schernire persone che non sono ancora niente, come te. Se tu lotti con il destino, lascia che lottino anche gli altri, così come sanno farlo”. Colmo di una sincerità delicata e innocua, Robert Walser sa mettere un punto fermo dove il mio pensiero giovane, terrorizzato, proseguirebbe: dà pace, regala una passeggiata lungo il faticoso cammino.