S ettantacinquemila anni fa, dall’isola di Sumatra, in Indonesia, si alzò una nube di gas e detriti che oscurò il cielo e portò un abbassamento delle temperature globali durato anni. Secondo alcune ricerche l’eruzione del Toba generò quello che in gergo viene chiamato un inverno vulcanico, uno sconvolgimento del clima planetario indotto dall’improvviso risveglio di una forza ancestrale che da millenni giace sopita appena al di sotto la superficie terrestre.

Alcuni ricercatori sono convinti che anche la vita sulla Terra accusò duramente il colpo. Nel periodo che seguì l’eruzione, il pianeta assistette infatti a una scarsa variabilità genetica in un ampio gruppo di mammiferi, come gli oranghi del Borneo, i macachi dell’India, le tigri del sud-est asiatico, persino gli scimpanzé africani. C’è chi pensa addirittura che la ridotta variabilità genetica osservata nelle popolazioni umane che in quel periodo dall’Africa si accingevano a espandersi in tutto il globo sia in parte riconducibile alla catastrofe ambientale generata dal Toba, che avrebbe messo in crisi la nicchia ecologica dei nostri antenati, limitandone la prosperità.

Le prove a riguardo, però, non sono conclusive: fare stime sul reale impatto di eventi così distanti nel tempo non è facile. L’esplosione non può essere riprodotta fedelmente in laboratorio e la violenza dell’eruzione può essere ricostruita solo attraverso evidenze indirette come la quantità di cenere che si è depositata sugli strati di roccia delle regioni circostanti, o misurando le dimensioni del cratere.

Con questi dati tuttavia sono state fatte delle simulazioni e all’esplosione del Toba è stato assegnato il valore più alto (otto) dell’indice di esplosività vulcanica. Si stima abbia sputato in aria 2800 km3 di materiale magmatico, più di 10 volte la quantità eruttata nel 1815 dal monte Tambora, sempre in Indonesia, considerata tra le più devastanti eruzioni della storia recente. L’anno successivo, il 1816, è ancora ricordato come l’anno senza estate nell’emisfero nord: gran parte dei raccolti andarono perduti.

I vulcani sono forse l’oggetto che più di ogni altro simboleggia la forza travolgente della natura, hanno modellato il territorio fisico in cui viviamo, hanno condizionato la nostra storia evolutiva e le nostre culture.

I vulcani sono forse l’oggetto che più di ogni altro simboleggia la forza travolgente della natura, hanno modellato il territorio fisico in cui viviamo, hanno condizionato la nostra storia evolutiva, ma non solo. Il loro fascino spaventoso ha lasciato il segno anche nella nostra mente e nelle nostre culture, più di quanto possiamo immaginare. Secondo Jeanet Sinding Bentzen, professoressa associata del dipartimento di economia dell’università di Copenhagen, la lunga convivenza dell’uomo con i disastri naturali ha persino modellato la sua spiritualità: le popolazioni che esperiscono di frequente eventi catastrofici come terremoti o eruzioni vulcaniche svilupperebbero più facilmente forme di credenze religiose. La religiosità può essere, o essere stata, quindi, un riparo contro le disgrazie naturali, interpretate come “atti di dio” (Acts of God li chiama Sinding Bentzen) e dunque meglio accettate?

Il villaggio Endu sorge sull’isola di Ambrym a pochi chilometri dal cratere di un vulcano attivo dell’arcipelago Vanuatu, nel mezzo del Pacifico. Nel film-documentario del 2016 di Werner Herzog, Into the Inferno, il capo villaggio Mael Moses racconta al vulcanologo di Cambridge Clive Oppenheimer della presenza di spiriti all’interno del vulcano, che ne alimentano il fuoco. Solo a pochi membri del villaggio però è concesso di parlare con il vulcano, che può arrabbiarsi per l’eccessiva curiosità di persone sconosciute, come i turisti. C’è bisogno allora di specifici rituali per scongiurare la sua ira eruttiva.

La tendenza a personificare la natura del resto è innata nella nostra mente e strettamente legata alle caratteristiche della nostra cognizione, evolutasi in un sistema sociale complesso in cui è risultato utile imparare a riconoscere le singole individualità e la loro capacità di agire per volontà propria. “Se possiedi un martello tutto ti apparirà come un chiodo”, come da famoso aforisma dello psicologo Abraham Maslow. E così noi tendiamo ad abusare di questa nostra capacità di riconoscere agenti senzienti, vendendoli anche lì dove non ce ne sono.

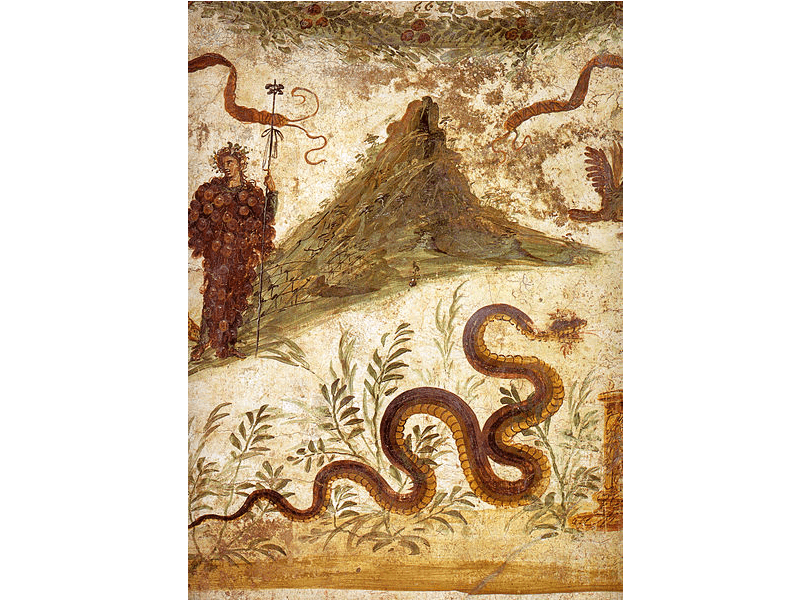

Darwin mise in guardia contro l’inclinazione umana ad attribuire volontà e intenzioni alla natura. Leopardi raccontò la natura come un’entità del tutto indifferente alle sorti dell’uomo, così come lo è nei confronti della piccola e profumata Ginestra, il fiore che cresce sulle pendici del “formidabil monte sterminator” Vesuvio. Ma la meraviglia sublime di un’eruzione vulcanica colpì, come sappiamo, anche Plinio il Giovane, che dall’altra parte del Golfo di Napoli nel 79 d. C. assisté all’eruzione del Vesuvio che travolse Pompei ed Ercolano. Plinio descrisse in dettaglio quell’evento in una delle sue Epistulae, che oggi è considerata un formidabile documento che i vulcanologi consultano ancora per verificare se sia possibile reinterpretare le informazioni lì riportate alla luce delle nuove conoscenze acquisite (e non è un caso che le eruzioni di grande portata vengono definite pliniane). È dunque sulle pendici del Vesuvio che nasce la vulcanologia ed è sempre lì, quasi due millenni più tardi, che sorge il primo osservatorio vulcanologico al mondo, fondato nel 1841 dal re delle Due Sicilie Ferdinando II di Borbone, l’Osservatorio Vesuviano.

La vulcanologia è diventata una scienza estremamente multidisciplinare. Il suo obiettivo principale è quello di comprendere i processi fisici e chimici che avvengono all’interno della Terra e che arrivano a generare un’eruzione vulcanica. Per fare questo occorre incrociare un insieme eterogeneo di dati, di natura fisica, chimica e geologica, trasmessi da sistemi informatici e rielaborati da modelli matematici. Un approccio che proprio la vulcanologia italiana ha contribuito a sviluppare è quello definito multiparametrico, con il quale vengono monitorati diversi parametri dell’attività vulcanica, come la sismicità, le deformazioni del suolo, la composizione chimica dei gas che fuoriescono dai condotti, la temperatura dell’aria e persino le variazioni di gravità generate dall’aumento della massa che si registra con la risalita del magma.

Lo studio dell’eruzione del 18 maggio 1980 del monte St. Helen’s nello Stato di Washington, negli Stati Uniti, ha fortemente favorito lo sviluppo dell’approccio quantitativo in vulcanologia. Mesi prima dell’esplosione del versante nord, i cui detriti sono arrivati fino a 25 km di distanza, gli scienziati avevano iniziato a osservare anomalie nei valori dei parametri, inclusi frequenti terremoti e fuoriuscite di gas ad alta temperatura. Fu la prima eruzione a venire registrata dalle moderne strumentazioni. I vulcanologi in quel caso non furono in grado di dire quando esattamente il vulcano avrebbe eruttato, ma potevano dire con sicurezza che l’eruzione sarebbe avvenuta. I modelli predittivi in vulcanologia sono di natura probabilistica, funzionano sul lungo termine. Non sono, per intenderci, come le previsioni del tempo, che sono più precise sul breve termine e invece non sono in grado di prevedere quello che accadrà tra più di due settimane. Mano a mano però che i parametri del vulcano iniziano a fornire segnali anomali, aumenta la probabilità che l’eruzione si verifichi.

Oltre alla sfida scientifica di arrivare a prevedere sistematicamente un’eruzione vulcanica, la vulcanologia deve misurarsi anche con una sfida sociale. Circa il 10% dell’umanità vive in prossimità di vulcani attivi. Il monitoraggio del monte St. Helen’s permise ai vulcanologi di avvisare per tempo le autorità locali che fecero evacuare le aree potenzialmente interessate dall’esplosione. Qualche residente scelse però di non lasciare la propria casa: 57 persone persero la vita.

Nel 1991 decine di migliaia di persone furono evacuate dalle aree attigue all’isola di Luzón, nelle Filippine, prima che il monte Pinatubo desse il meglio di sé. Lì aveva sede una base militare statunitense e lo USGS (US Geological Survey) si accorse per tempo del rischio incombente, salvando migliaia di vite. Le capacità predittive sono migliorate sensibilmente negli ultimi anni. Nel 2005 i vulcanologi italiani hanno installato sensori, telecamere e spettrometri sul vulcano di Stromboli e hanno raccolto dati fino al 2007. L’anidride carbonica è uno dei gas vulcanici meno solubili che quindi fuoriesce per primo dal vulcano. I ricercatori hanno stabilito che quando le sue concentrazioni superano certi livelli soglia, il momento dell’eruzione è imminente. Grazie a questo modello i segnali mandati dal vulcano ad agosto 2019 sono stati letti correttamente e le autorità sono state allertate, prevenendo i danni che avrebbe fatto l’eruzione del 29 agosto. Un lavoro simile è stato fatto sull’Etna monitorando le onde sonore a bassa frequenza. Dal 2008 sono avvenute 59 eruzioni e il sistema ne ha predette 57 con in media un’ora di anticipo.

Oltre alla sfida scientifica di arrivare a prevedere sistematicamente un’eruzione vulcanica, la vulcanologia deve misurarsi anche con una sfida sociale: circa il 10% dell’umanità vive in prossimità di vulcani attivi.

Un ulteriore aumento delle capacità predittive è arrivato grazie alla messa in orbita, dal 2014 al 2016, dei satelliti dell’ESA (l’Agenzia Spaziale Europea) che dallo spazio monitorano il suolo terrestre. Questa costellazione di sentinelle produce una quantità di dati esorbitante che fino a pochi anni fa i vulcanologi non potevano sognare di avere a disposizione. E infatti anche la vulcanologia è stata investita dalla rivoluzione dei big data, che vengono dati in pasto ai sistemi di intelligenza artificiale. I loro algoritmi tentano di trovare nelle serie numeriche che analizzano delle regolarità, che poi vengono utilizzate per fare previsioni sul futuro, basandosi sulla conoscenza del passato.

L’essere umano è un animale alquanto bizzarro, capace di esibire di fronte al medesimo fenomeno le risposte più disparate, a volte anche opposte tra loro. Sulle isole del Pacifico gli abitanti dei villaggi che sorgono sulle pendici di un vulcano hanno imparato a dialogare con gli spiriti che abitano nel camino e nel suo cratere, e hanno sviluppato rituali sociali che ne definiscono la cultura e l’identità. “Vivo a Napoli”, mi racconta Francesca Bianco, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, “e i nostri vulcani sono il Vesuvio, i Campi Flegrei e anche Ischia è un’isola attiva. Nel corso dei secoli è stata frequente la richiesta di interventi trascendenti, chiamiamoli così, da parte della popolazione alle falde del Vesuvio o della città di Napoli. Viene chiesta in particolare intercessione a San Gennaro, con processioni del Santo per chiedere di fermare la lava del Vesuvio. È successo anche nel 1944. A Catania accade lo stesso con Sant’Agata, per il pericolo dell’Etna”.

Le persone che scelgono di vivere in queste aree fanno una scelta di vita spesso dettata da un attaccamento a terre che regalano panorami mozzafiato e tradizioni in cui risiede un profondo senso di appartenenza. Queste persone sono capaci di straordinarie forme di resilienza, ma al contempo a queste sono associate quelle che Francesca Bianco chiama “fantastiche tecniche di rimozione”. Quella dei Campi Flegrei è una caldera molto importante dal punto di vista vulcanologico, ma lo è anche di più dal punto di vista sociale, perché oggi è inserita nell’area urbana della città di Napoli e nelle cittadine dell’area flegrea di Pozzuoli, Quarto e Monte di Procida. L’ultima eruzione dei Campi Flegrei risale al 1538 e già anni prima dell’eruzione si erano verificati fenomeni così macroscopici, come sollevamenti del suolo di anche 7 metri e continui terremoti, che la gente era evacuata spontaneamente: fu la prima azione di protezione civile spontanea conosciuta nella storia. Quell’evento però non è più un ricordo vivo nelle persone che abitano oggi un’area molto più urbanizzata ma non meno rischiosa.

Un’indagine sulla percezione del rischio condotta qualche anno fa dall’Osservatorio Vesuviano ha rilevato che la popolazione dei Campi Flegrei ha più paura del Vesuvio che non della caldera che ha sotto i piedi. “Alla domanda che abbiamo rivolto alle persone dell’area dei Campi Flegrei ‘avete paura di un’eventuale eruzione?’ ci hanno per lo più risposto: ‘ma il Vesuvio è lontano da noi’”.

“Pur essendo informati, il pericolo percepito veniva dal Vesuvio, non dal vulcano che avevano sotto i piedi. Quello non si vede. Quando c’è la visualizzazione della potenza naturale del vulcano, quando si vede la tipica forma di cono, allora un minimo di timore viene percepito. Ma quando il vulcano si calpesta e non si vede allora i processi di rimozione sono ancora più evidenti”.

L’umanità ha escogitato molti modi per adattarsi alla convivenza con questi giganti della natura che per millenni hanno condizionato il nostro cammino evolutivo, plasmato il territorio e modellato le nostre culture e credenze. La scienza della vulcanologia ha fatto passi da gigante nell’imparare a predire il loro comportamento, anche se molto resta da fare. La nostra hybris e la nostra volontà di potenza e di dominio nei confronti della natura si riscopre piccola, come la ginestra di Leopardi, ogni volta che si misura con la travolgente e sublime forza dei vulcani, che per ancora lungo tempo continuerà a intimorirci e affascinarci.