N ei due mesi trascorsi in quarantena, ho avuto il dubbio di aver barattato pezzi di me e di essere entrato a far parte di una nuova realtà. Un new normal, come qualcuno lo ha definito. In questo stato d’animo, alla fine della Fase 1, ho scoperto l’uscita di un libro a fumetti sulla storia di George Orwell. S’intitola Orwell, in Italia è pubblicato da Ippocampo ed è firmato da due autori francesi, Pierre Christin e Sebastién Verdier. Nel 2019 ha vinto il prix René-Goscinny al festival del fumetto di Angoulême. Il volume – arricchito dai contributi di Andrè Juillard, Olivier Balez, Manu Larcenet, Blutch, Juanjo Guarnido ed Enki Bilal – si presenta in uno splendido cartone cerato rosso. Mi avvicino con enorme curiosità. A fine lettura, pur avendo scoperto un’aneddotica che non conoscevo (George Orwell lavapiatti a Parigi; George Orwell nudo accanto ad altri uomini nudi), resterò un filo amareggiato per il fatto di non aver visto disegnata la stanza 101 di 1984 o quella espressione del volto descritta da Orwell e tradotta nell’edizione italiana con il termine voltoreato:

un tic, un’inconscia traccia di ansia sul volto, l’abitudine di mormorare fra i denti, tutto quello, insomma, che suggerisse una diversità rispetto alla norma o desse l’idea che avevate qualcosa da nascondere. In ogni caso, avere sul volto un’espressione sconveniente.

Tantomeno ritrovo il boschetto dove Winston e Julia, lontani dai teleschermi del Big Brother, consumano il loro primo amplesso, e la cui bellezza è descritta con un sentimento di riscoperta e stupore proprio di chi vive alienato dalla natura:

Winston si fece strada su per il sentiero, fra macchie di luce e ombra, poggiando il piede, quando i rami si aprivano, su pozze dorate. Sotto gli alberi alla sua sinistra, indistinti manti di campanule. Pareva che l’aria vi posasse baci sulla pelle. Era il due di maggio. Dal fondo del bosco si udiva un tubare di colombi selvatici.

Se ci penso, non mi sembra possibile: io nel 1984 ero vivo. L’umanità era entrata nell’anno 1984, cioè nel periodo in cui il celebre romanzo di Orwell, pubblicato nel 1948, era stato ambientato. E io, per quanto non mi sembri vero, ero presente, testimone. Al cinema era uscito un nuovo adattamento di 1984. Nel personaggio di Julia, il contrasto tra la freschezza struggente del viso e la tuta blu anonima da operaia, evocava allora le figure dimesse delle donne dell’est Europa, che vedevo nei servizi tg da Mosca o da Varsavia. Ricordo nel brano Julia il cantato dolente di Annie Lennox simile a una preghiera. Il filtro vocoder spostava la voce in un interregno angelico tra umano e cyborg.

A George Orwell vennero dedicate copertine e servizi. I giornali si chiedevano se il mondo in cui noi tutti vivevamo, conteso tra la bandiera con la falce e il martello e la bandiera a stelle e strisce, somigliasse alla società raccontata da Orwell. Gli adolescenti, intanto, tifavano per il pugile Rocky Balboa contro l’avversario russo Ivan Drago, mentre Bill Gates, con un floppy disc appoggiato sulla punta di un dito, posava per la prima volta sulla copertina di Time.

È da quel momento, ora per me perdutissimo, che il termine orwelliano entra nel mio bagaglio culturale, nella mia coscienza, nelle mie percezioni, nei miei automatismi. Diventa uno schema utile a interpretare un disegno di legge o un articolo sulla concentrazione di telecamere in un quartiere. Anche l’insediamento di Trump alla Casa Bianca è orwelliano. E infatti nel febbraio 2017 1984 sale in testa alla classifica dei libri più venduti su Amazon.

Di più: orwelliano è per me una parola che descrive una tonalità emotiva, perfino una certa espressione del volto, spenta e passiva. Aprile 2020: giornate fredde e luminose, esco di casa, le strade di Milano sono vuote, con l’eccezione di qualche monade con una busta della spesa in mano e il viso coperto da una mascherina. Ecco che per me quell’individuo, nell’angoscia e nella solitudine con la quale abita lo spazio, diventa un personaggio orwelliano.

Il libro di Christin e Verdier, con stile piano e gradevole, si concentra sul racconto della vita di Orwell. E in effetti la breve esistenza di Orwell, scomparso per tubercolosi a 46 anni nel gennaio 1950, fu intensa, girovaga, ricca di incontri, svolte e motti fulminanti. Per esempio quello trascritto sotto la statua che nel 2017 è stata posata all’ingresso della BBC: “Se la libertà ha ancora un senso, allora è ciò che ci dà il diritto di dire alle persone ciò che non vogliono sentirsi dire” (“If liberty means anything at all, it means the right to tell people things they do not want to hear”). Tutto il contrario di come funziona un algoritmo, se ho capito come funziona un algoritmo.

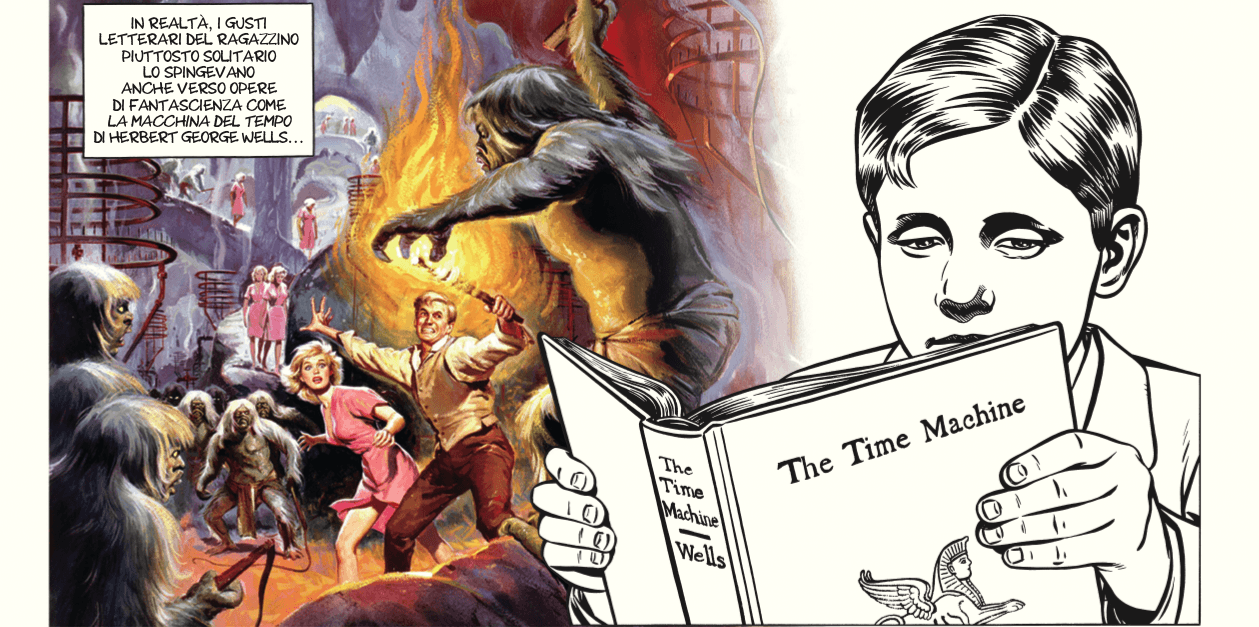

Nelle prime tavole del libro, Orwell è un bambino. I disegni sono in bianco e nero, ma ogni tanto spunta il colore per scaldare un particolare. Il nome del bambino è quello registrato all’anagrafe: Eric Blair. Solo molto più tardi verrà sostituito dallo pseudonimo George Orwell. Il bambino siede in poltrona nel salotto di una bella casa finto Tudor, assorto nella lettura di un romanzo di fantascienza (The time machine di HG Wells). La famiglia Blair appartiene “alla frangia inferiore della classe media superiore”. Quindi una classe media un po’ più ricca della classe media. Eric studia in un college dove viene praticata la punizione corporale. Da giovane finisce a lavorare nella polizia inglese in Birmania. Uccide con un colpo di fucile un elefante impazzito che ha seminato il panico in un mercato. L’esperienza in Birmania non darà inizio a una brillante carriera. Tornato in Inghilterra, Eric non ha un lavoro. Si sposta a Parigi dove trova un posto da lavapiatti in un ristorante organizzato a piramide: gli chef comandano, i camerieri si danno arie di superiorità per il semplice fatto di servire i borghesi e il lavapiatti occupa l’ultimo gradino della gerarchia. A pagina 44 George Orwell è nudo, in uno stanzone, con le mani incrociate di fronte ai genitali. È il momento dell’ispezione sanitaria che precede l’ingresso in un dormitorio pubblico, a Londra. Si è messo in testa di fare lo scrittore e il giornalista. Non se la passa bene. Quella tavola in cui è svestito, insieme ad altri uomini svestiti, di fronte al tavolinetto di un ispettore sanitario in uniforme, appare come una prefigurazione del fantasma totalitario del controllo, una profezia dell’umiliazione alla quale è costretta la vita degli uomini e delle donne nei sistemi totalitari evocati in 1984. Orwell è nudo, fragile, esposto, ma i suoi occhi osservano, studiano, brillano, non perdono un dettaglio dei passaggi che formano la complicata ritualità dell’ispezione. È così che si comportano gli occhi di uno scrittore? Credo di sì. E poi c’è Eileen O’Shaughnessy, la moglie di Orwell, di formazione psicologa, incontrata a una festa nel 1935.

Qualche mese fa è uscita la prima biografia di Eileen O’Shaughnessy. Ha un titolo intrigante: The making of George Orwell. Sul suo conto si sapeva pochissimo, poi nel 2005 è saltato fuori un carteggio con un’amica. La tesi della biografia è che Eilleen abbia avuto una certa influenza su Orwell scrittore. Entrambi ebbero relazioni extraconiugali e secondo l’autrice della biografia i due furono una coppia aperta, ma irrisolta. Nel fumetto di Christin e Verdier li vediamo insieme nella poverissima casa di campagna dove si erano trasferiti, forse, come tanti altri che seguiranno nel Novecento, in fuga dalla città e in cerca di uno spazio organico e naturale nel quale poter specchiare la propria parte di umanità più semplice e animale. Poi li vediamo insieme a Barcellona, durante la guerra civile spagnola, dove Orwell milita nel Partito operaio di unificazione marxista. In seguito: Eileen non può avere figli, Orwell scalpita e così la coppia decide di adottarne uno, Richard Horatio Blair. Eileen muore poco dopo, durante un intervento chirurgico. Fisicamente, come ovvio, Richard, che oggi ha 75 anni ed è presidente della Fondazione Orwell, non ha nulla del padre, neppure un piccolo tratto riprodotto per imitazione, anzi, con le sue guance pienotte e arrossate da quella che sembra couperose, è molto distante dalla figura asciutta e longilinea di Orwell; per il padre adottivo, di cui conserva gelosamente una manciata di ricordi, ha sempre parole di affetto, un affetto perpetuo.

Nel fumetto Orwell si offre un certo risalto a una foto. È una foto che a mio avviso ha un peso, è importante, forse un unicum nella tradizione degli scatti che ritraggono intellettuali e romanzieri. Orwell – lo scrittore da cui discende il cupo aggettivo orwelliano – mentre spinge un passeggino; elegante, ma pure un po’ spiegazzato, come se non avesse dormito la notte a causa del bimbo.

Nonostante la precoce morte di Orwell, quando Richard aveva appena sei anni, sono diverse le foto che raccontano la relazione tra padre e figlio. Sulla sperduta isola scozzese di Jura, dove si erano ritirati tra scogli e gabbiani e dove Orwell circolava in motocicletta, le dolcezze della paternità s’impastavano con la creazione di 1984 e con la sofferenza fisica: la tubercolosi che gli diede il colpo di grazia, come descritto nelle ultime tavole del fumetto.

Oggi che cosa è più contemporaneo e che cosa più ci riguarda ed è prezioso di Orwell? La profezia della società del controllo pronunciata in un celebre romanzo, che ciclicamente sale e scende dalle classifiche di vendita, o quelle singolari foto di lui con il figlio adottivo? Non so perché, ma mi sembra una buona domanda.