A prire Celestia, l’ultimo lavoro di Manuele Fior, significa sottoporsi a un’operazione di progressivo disorientamento: facciamo in tempo a riconoscere il profilo di questa sua Venezia celeste, a riconoscere Dora, la protagonista de L’intervista, per partire poi per luoghi sconosciuti, fatti di castelli che sembrano venire dai sogni (e invece vengono dalla Spagna) e abitati da un’umanità che pare appartenere a un passato mitico o a un futuro impossibile. Per leggere questo doppio libro serve forse abbandonarsi a uno stato di continua meraviglia, come se tutti questi punti di riferimento non servissero ad altro che a perdersi meglio.

Qualche coordinata può aiutare a capire da dove inizia questa storia: Celestia si apre all’indomani di una grande e mai precisata invasione che ha obbligato l’umanità a ritirarsi in piccole comunità, che si difendono dal deserto che incombe. In una di queste, Celestia, “un’isola di pietra, costruita sull’acqua più di mille anni fa”, vive un gruppo di ragazzi accomunati dal potere della telepatia e guidato dal dottor Vivaldi: è qui che troviamo Dora e Pierrot. Celestia è però un’avventura visiva, densa di invenzioni, di spaesamenti e di aperture narrative: c’è un tale slancio immaginativo che provare a raccontare a parole ciò che appartiene a un altro alfabeto significa non comprendere il lavoro di Fior, né il potere delle immagini di evocare e suggerire, senza spiegare.

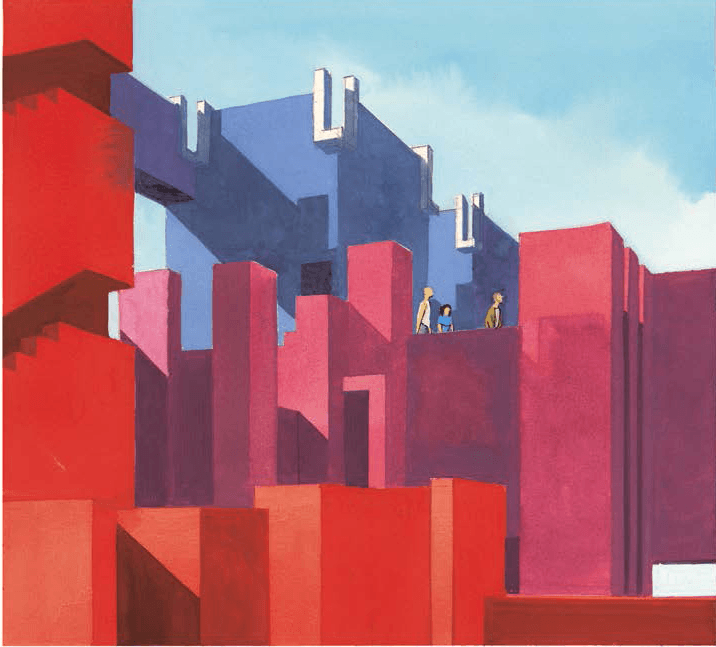

Ne L’ora dei miraggi, Fior scriveva che “i disegni mi sembrano estranei, fatti da altre mani e pensati da altri cervelli. È normale. Sono orme passeggere. Il disegno mi ha richiamato a sé, e camminando in colonna, continuo l’esplorazione del suo continente.” È proprio questa cifra estranea e misteriosa, che si svela a poco a poco, ma mai del tutto, che caratterizza i personaggi di Celestia, come se tutto il racconto non fosse altro che l’esplorazione della storia che li precede: come in un sogno, in cui frammenti diversi e incongruenti della vita si fondono insieme e il nostro compito è capire tanto quello che accadrà, quanto decifrare quello è accaduto. Così dentro Celestia, che sembra animata da una vera e propria estasi dell’influenza, si trovano la Venezia bizantina, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, certi paesaggi che sembrano venire dai cartoni animati o dall’espressionismo astratto di Rothko, la Venezia di Ruskin e le Fondamenta degli incurabili di Brodskij, tutti trasfigurati in un nuovo e ambizioso paesaggio visivo.

Mi piace affrontare la dinamica del sogno e penso di averlo fatto praticamente in ogni libro, anche perché il sogno ti permette di infrangere delle convenzioni che invece sono proprie di una forma di narrazione più classica. E non si deve trattare di un vero sogno, può anche servire a spiegare al lettore cose che invece un personaggio non potrebbe spiegare, insomma il sogno può chiarificare, o anche complicare, la storia.

Il fatto di dire Celestia invece che Venezia è una cosa che è venuta sin da subito, perché volevo che si guardasse alla città in maniera diversa da quella molto connotata con cui la si guarda adesso, per la sua storia, per la sua condizione attuale, perché è una meta turistica, quasi mistificata nella sua identità. Mi piaceva che la si potesse guardare in maniera piuttosto vergine, come se non si fosse mai vista prima quest’isola e ci si meravigliasse per la sua bellezza, per il suo essere incredibile, come in effetti è.

Venezia è una singolarità urbanistica e paesaggistica nella storia europea, è un’isola che nasce per una decisione umana: non è Capri, non è Ischia, è un’idea che si concretizza sull’acqua. Ha qualcosa di quasi mistico, da sogno, appunto – nel senso più umano del termine, dell’uomo che sogna una cosa e poi cerca di realizzarla. Così chiamarla Celestia mi permetteva di guardare a Venezia in un modo diverso e soprattutto di svincolarmi dalla sua realtà e raccontare cose che partono da questo oggetto, ma che vanno in direzioni che non devono essere percepite come realistiche.

Mi è capitato di usare spesso l’analogia tra New York e Gotham City: anche nell’ultimo Joker è evidente che la città sia New York, ma il fatto che non sia New York permette di raccontare una storia diversa, che non è una storia di Francis Ford Coppola o di Scorsese, ma è una storia di finzione, di fantasia. E la fantasia era un ambito che volevo attraversare interamente in questo libro, più che negli altri: volevo tuffarmici dentro, totalmente.

In realtà quello che loro incontrano fuori mi è stato ispirato da qualcosa di molto vecchio, che però poi sembra molto nuovo: volevo mostrare un territorio incastellato, come potevano essere i castelli nel Medioevo, che poi è più o meno quando è nata Venezia. Semplificando, dopo le invasioni barbariche e la caduta dell’Impero Romano e poi Carlo Magno, la società era molto diversa: tra le città non c’era commercio, non c’era scambio, quel mondo era finito – adesso c’erano i signori e i castelli, uscire fuori era pericoloso e le economie esistevano solo all’interno dei borghi. In un panorama come quello di adesso, volevo pensare a un nuovo medioevo di questo tipo, non con il castello del feudatario, ma con castelli strani e simbolici. In Celestia, la poca umanità rimasta sembra che si sia ritirata, si sia messo al sicuro da questa specie di deserto dei tartari, da un nemico che non si sa neanche se è un nemico.

Per me che non scrivo le storie, questo è il modo di raccontare: inizio e poi vedo dove andare. In questo è simile a L’intervista, in cui si parte da un contesto conosciutissimo, ma piano piano si percepisce questa sfasatura verso il futuro. In Celestia lo sfondamento è un po’ più grande, c’è meno realismo, ma anche io quando parto devo prendere le mie misure – non riesco a partire dal deserto, devo partire da elementi che conosco, come Venezia, e poi piano piano penso a cosa c’è dopo.

Questo metodo o non-metodo per me ha una natura profondamente psicoanalitica, perché appartengo bene o male a quel mondo lì qui per cui molte cose, che Freud chiama false coincidenze, poi coincidenze non lo sono. La nascita di Pierrot è un esempio: all’inizio non era altro che una silhouette nera che non sapevo cosa fosse, mai poi uscito dall’ombra e a me è venuto da metterci questa macchia, la lacrima, e poi penso che la lacrima è Pierrot. Poi penso alle maschere di Venezia e mi viene in mente una cosa che non ha alcun senso, ma che un senso lo ha, cioè che in realtà io sono legato a questa maschera: siccome da bambino mi dimenticavo sempre tutto e mi ero dimenticato di dire a mia mamma che c’era la festa di Carnevale a scuola, non avendo il tempo di prepar niente, mi aveva mandato a scuola tutto vestito di bianco con questa lacrima, con questa maschera di cui non sapevo niente, mentre tutti gli altri erano vestiti da Goldrake o da Uomo Ragno. Quindi mi sono interessato a questa maschera strana, malinconica, che in qualcosa forse mi somiglia. Così ho scoperto il Pierrot Lunaire di Schoenberg, che riprende la maschera italiana e ne racconta un’altra origine: lo definisce poeta maledetto, assassino – mi sembrava molto bella. Così la figura di Pierrot ha iniziato a delinearsi.

I miei personaggi si modellano e si scolpiscono andando avanti: molte volte penso di avere un personaggio principale in mano e invece poi si fa da parte, come ha fatto Dora in questo caso, mentre Pierrot mi pareva prendesse più spazio – come era successo proprio con Dora ne L’intervista.

Si concilia tutto con un grosso lavoro: non lavorando con una sceneggiatura. L’inizio è molto bello, è pieno di possibilità: ogni dialogo, anche il più casuale, ha un suo giusto spazio. Faccio un esempio, la prima e stramba poesia che dice Pierrot deriva da un mio piccolo esperimento di scrittura automatica, da buon appassionato di surrealismo: mi sono messo lì e ho scritto soltanto le cose che mi passavano per la testa, senza nessun filtro razionale. Ci vuole un po’, ma poi entri in quel sistema: allora ne ho preso un pezzo, l’ho messo lì e, poi, ho cercato di far sì che diventasse qualcos’altro – un presagio tragico che si riflette nella fine.

Per cui sì, c’è una prima parte di grande jouissance, per dirla con Lacan, e poi un lavoro forzato che comincia da un certo punto in poi, perché poi tutte queste cose devono avere un senso. Funziona proprio come quando racconti un sogno: a te che lo racconti sembra una cosa incredibile, ma l’altro si annoia e non ne capisce l’assurdità, perché il sogno raccontato manca di quella specie di convenzione narrativa che a te fa sembrare le cose avvincenti, piene di senso. Per cui questo sogno, questa storia, deve essere rimaneggiato per dargli una forma narrativa. Pensa anche al Macbeth: anche lì c’è una profezia iniziale sibillina. È un modo di lanciare una freccia e sembra che non sai dove andrà, ma alla fine arriva. All’inizio non sapevo neanche che il vecchio fosse il padre di Pierrot, ma dopo un po’ ho capito che bisognava stringere questi due personaggi per farli funzionare e quindi sono tornato indietro, ho corretto i dialoghi. Questa è la mia maniera di lavorare, ma non so se la consiglierei.

A un certo punto mi sono detto che faccio fumetti, disegno, e quindi bisogna che il disegno prendesse più libertà possibile, si sganciasse e tornasse all’essenza del disegno narrativo. Il fumetto è sempre stato anticipatore di nuovi paesaggi e nuovi mondi – pensa anche solo all’influenza che ha avuto Moebius sulla science fiction dagli anni Settanta in poi, da Dune a Alien, tutti hanno preso da lì, da questa idea di futuro diroccato, futuro surrealista, che è diverso dal futuro di Kubrick tutto bello pulito, ma è il futuro che cade a pezzi, il futuro incoerente, in cui convivono cose vecchie e cose nuove. Questa è un’invenzione di Moebius. Il disegno – se sei un genio tipo Moebius – ha la facilità e l’immediatezza di rappresentare qualcosa: e poi questa cosa viene ripresa e viene costruita, diventa una scenografia o un oggetto vero e proprio, come i telefoni, le macchine. Per cui sì, Celestia era il mio tentativo di dire: lavori col disegno, non hai i vincoli di una cinepresa, quindi apri.

Non ho ancora capito bene come funziona: riguarda il modo in cui ci posizioniamo all’interno della storia e delle cose. Certo, bisogna sforzarsi di trovare un oggetto che stupisca. Ne L’intervista ho dovuto immaginare una forma di comunicazione aliena e non volevo mettere una padella in cielo, non volevo mettere né un UFO né l’astronave di Guerre Stellari. La questione era come mettere qualcosa che, se anche visivamente evocasse il passato, fosse assolutamente nuova nell’immaginario. Così ho usato i triangoli di luce. Anche Spielberg, che amo molto, quando ha inventato i suoi ufo non ha usato materia, ma la luce pulsante: per me questa è un’invenzione bellissima.

Per me lo sforzo da fare, nel momento in cui fai una storia di finzione che si situa nel futuro o anche solo a lato del presente, è trovare delle cose che suscitino un immaginario diverso. È quello che mi sono chiesto quando Pierrot e Dora escono da Celestia: cosa incontrano? Prima ho pensato a delle rovine industriali, poi a un enorme cratere, poi a una grandissima duna – alla fine sei così ricettivo che trovi quello che cerchi.

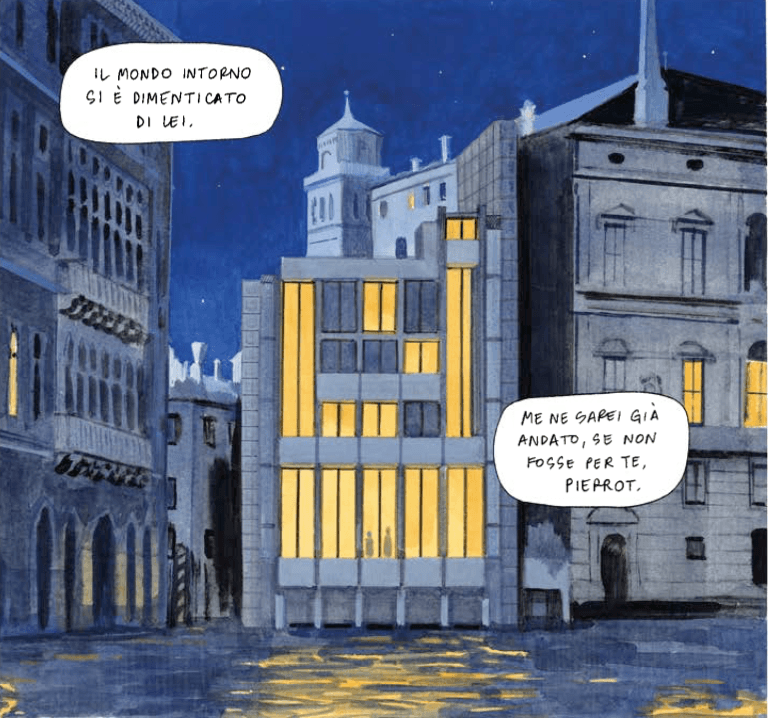

Angelo Masieri, a cui è dedicata la fondazione, era un architetto di Udine, che è il luogo da cui vengono i miei genitori, ed era andato negli Stati Uniti perché era stato preso nello studio di Frank Lloyd Wright. Alla sua morte, i genitori avevano devoluto un lotto che possedevano a Venezia per questa fondazione per gli studenti di architettura.

Disegnarlo è stata per me la maniera di riconciliarmi con il mio passato personale, perché ho studiato architettura a Venezia e sono ancora innamorato dell’architettura: era un modo per far vivere questo progetto, non solo di metterlo lì sul Canal Grande, dove avrebbe dovuto essere, ma anche di entrarci dentro, abitarlo, inventarci una storia, dargli una nuova vita narrativa.

In questo senso la parallelità di Celestia è la possibilità di usare tutti gli universi paralleli.

Io queste cose, però, tendo a guardarle un po’ a posteriori, nel senso che quando lavoro a una storia scelgo di mettere la cosa che più mi spiazza o che più mi permette di aprire un varco nella narrazione. Non mi chiedo perché ci sia una certa immagine: mi piace e quindi mi ci addentro. Adesso, a libro fatto, mi sembra che quei castelli in effetti è come se un po’ riflettessero le età dell’uomo – anche perché tutto il libro in realtà specula e discute sulle età dell’umanità, perché parla di un passaggio chiave del percorso evolutivo dell’umanità, che potrebbe essere paragonabile al momento in cui l’uomo ha iniziato a parlare, ma qui, invece che parlare, immaginiamo che abbia una dote in più, quella di comunicare attraverso i pensieri.

Alla fine guardandomi indietro quella sezione mi pare una grande allegoria dell’umanità, un passaggio evolutivo, ma anche generazionale: ci sono generazioni che si passano il testimone, una nonna che alla sua morte lascerà il castello a Salomone, il bambino, che lo renderà il posto più bello della terra.

Un personaggio che mi interessa è, ad esempio, Valentina di Crepax – se guardi tutta la storia di Valentina a un certo punto noti un passaggio di tempo, però, proprio perché stiamo parlando di fumetti, quello che le accade non è proprio un racconto di una vita, è un racconto che prende lei come pretesto per aprire delle porte – se poi ogni tanto lei è protagonista va bene, sennò può anche farsi da parte perché c’è un altro personaggio che prende magari il testimone.

Diciamo che è una questione di comodità continuare con un personaggio, non perché lo si è scelto o sia migliore degli altri, ma perché lo conosci e sai cosa può fare o cosa rappresenta: sai come reagirà mettendogli accanto un altro personaggio – o magari no. Ogni libro alla fine è un’avventura in questo senso.

Valentina è l’esempio più vicino che sento nell’utilizzo di un personaggio, anche perché Valentina attraverso i suoi sogni si mischia ad ere, epoche e mondi completamente diversi da quello in cui abita e anche completamente incoerenti. Tra l’altro, anche in Valentina, era Rembrandt, il suo fidanzato, che doveva essere il protagonista e che poi invece passa a lei il testimone, e poi lo riprende, in una certa fase del lavoro di Crepax. Mi è sempre piaciuto questo modo di lavorare con le storie e i personaggi in maniera organica, non predefinita: a me non interessa lavorare su una serie che si conclude al terzo numero, a me interessa la possibilità di spostare quello che si può raccontare con i fumetti.

Come ho detto prima ho iniziato a intuire che Pierrot fosse il figlio di Vivaldi solo a metà libro: con questo voglio dire che il mistero che possono esprimere i personaggi è, prima di tutto, un mistero per me. Tutta la storia è una scoperta di chi sono, da dove vengono: lo scopro non solo nelle battute iniziali, ma anche a metà della storia.

Ho come l’impressione che in realtà la storia parta come qualcosa che tu pensi di decidere, ma che in realtà alla fine, quando hai finito di dare tutte le spiegazioni, ti accorgi che la storia è solo qualcosa che tu hai dissotterrato ma che esisteva già e tu non hai fatto che pulirla: hai tolto un po’ di terra e hai capito tutte le relazioni o quasi tutte, perché, appunto come un reperto archeologico, restano sempre dei punti di domanda. Questa cosa che esisteva già, fuori da te: penso che l’aura di mistero funzioni per il lettore, perché prima di tutto funziona per me, perché io non li conosco i miei personaggi, non so da dove vengano e devo scoprirlo durante il libro.

Pensa a Pierrot che durante la storia deve raccontare cosa gli è successo, cioè, il motivo di tutta questa sua rabbia pregressa: tutta la storia serve a spiegare perché non voglia accettare la telepatia. La sua doppiezza sta nell’indecisione se sposare o no quello che sta succedendo, se rimanere ancorato alla sua vecchia natura, fatta di rancori e di violenza. Al centro del libro, c’è una grande apertura in cui sembra che lui ci riesca, che riesca anche a nutrire dei sentimenti per Dora, che è una delle poche persone che lascia avvicinare, ma poi c’è un ritorno, un po’ da manuale, alla sua natura passata. In questa storia non riesce, ma magari nella prossime accadrà.

È chiaro che molto immaginario Venezia si basa su questo lato decadente, ma a me questo interessava poco, mi interessava la Venezia delle origini, la nascita di Venezia, quella gotica e quella bizantina, che è quella che descrive Ruskin ne Le pietre di Venezia, la Venezia che non ha ancora conosciuto il Rinascimento, il bianco, che invece conosce i mosaici, le case colorate, quella che possiamo rivedere nei dipinti di Bellini, dove piazza San Marco che è così diversa da quella di adesso.

Il suo lato labirintico fa sì che pur essendo un luogo estremamente chiuso (perché anche se non ha delle mura attorno ha l’acqua), al suo interno si scoprono sempre paesaggi diversi. Il labirinto è una forma chiusa da cui esce sempre una nuova immagine e io ne ho scelta una, insieme alle tante che sono state scelte da tutti gli artisti che si sono occupati di questa singolarità geografica, urbana, culturale.

Per fare questo libro ho usato anche dei vecchi schizzi della città di quando ero studente: ho ripreso quelli che mi sembravano più evocativi e riusciti e mi sembrava una bella cosa da fare, soprattutto pensando al periodo molto turbolento e tormentato che ho passato quando stavo là. Mi sembrava un modo di dire che tutta quella roba là, tutto quel tormento, vent’anni dopo, ecco, fa un libro – è una maniera per riappacificarsi col passato, ma non nel senso di dire che è finita lì, ma che qualcosa che in nuce è iniziata tanti anni fa adesso è servita.

È un rapporto che trasfigura molto le cose e Venezia lo è soprattutto verso la fine del libro. All’inizio ho usato più documentazione fotografica, ma dopo, visitandola e ricordando, ho iniziato a destreggiarmi più liberamente con la sua grammatica – perché ha una grammatica fatta di ponti, di case e palazzi – e ho incominciato a ricomporre questi elementi a invenzione, nel modo in cui li ricordi. La chiesa che appare alla fine è una chiesa di Cannaregio, ma l’enorme scalinata esiste solo nei miei sogni; lo stesso, i giardini in cui alla fine troviamo Dora, sono giardini in cui ricordo che andavo molto spesso da solo a disegnare o a scrivere le poesie che si scrivono a vent’anni, però nel fumetto sono irriconoscibili.

È una Venezia che parte sì da quella che si conosce, da una documentazione precisa, ma poi si frantuma e diventa una Venezia mentale. Mi fa sorridere che gli edifici meglio documentati siano quelli che non esistono.

Credo nell’idea di utilizzare tutto quello che ci fa battere il cuore senza farlo passare per un filtro gerarchico, così i cartoni animati e Rothko vanno bene, anche perché ci sono volte in cui hanno molti punti in comune. Prendi un cartone animato giapponese tipo Goldrake e togli le figure in primo piano: vedrai che molto spesso, per esaltare gli stati d’animo dei personaggi, gli sfondi sono completamente astratti e ricordano l’espressionismo astratto di Rothko o anche di Pollock. Ho sguazzato fin dall’infanzia in questa specie di linguaggio creolo e secondo me è la grandissima scoperta dell’animazione e del fumetto.

Poiché viviamo in un mondo pop, possiamo utilizzare il pop e non per forza in maniera sfacciata, alla Warhol, ma utilizzarlo perché noi siamo fatti di questa cosa qui. Non siamo più soltanto fatti della sonata di Bach: abbiamo ascoltato Bach e i Sonic Youth e dobbiamo tenere queste cose assieme, se si vuole rappresentare quello che siamo. Tutte le cose che ha passato anche il filtro del tempo sono strumenti che puoi usare per spingere la tua ricerca sempre un passetto più in là. Non mi pongo il problema che queste prendano il sopravvento: mi piace talmente tanto poter dire proviamo a mettere una sequenza astratta, vediamo cosa succede, e penso cosa può far di male? Che senso avrebbe altrimenti fare le cose, se non per andare più in là e fare qualcosa di mai visto.