T emple Grandin è nata nell’agosto del 1947 a Boston, nel Massachusetts, e la sua è stata la tipica infanzia di una bambina autistica. Non ha detto una parola fino ai quattro anni, era ipersensibile al contatto fisico, esplodeva in incontenibili crisi di rabbia quando qualcuno tentava di abbracciarla. Il suo passatempo preferito consisteva nel fissare per ore le fibre della moquette, e sembrava avere problemi a udire le parole per intero. Oggi qualunque neuropsichiatra le diagnosticherebbe l’autismo nel giro di poche sedute, ma quando la madre la portò da un neurologo le dissero che aveva un danno cerebrale e le consigliarono un logopedista perché imparasse a verbalizzare. Il medico successivo diagnosticò l’autismo di Temple e ne consigliò caldamente il ricovero.

Eppure oggi Temple è una professoressa associata alla Colorado State University, dove insegna progettazione di allevamenti. È anche una scrittrice affermata di opere sull’autismo, indirizzate sia ai professionisti che se ne occupano che a individui nello spettro, che possono trovare nei suoi libri una serie di utili linee guida per gestire la propria neurodiversità in relazione al mondo.

“Mia madre fu eroica”, ha scritto Temple in quella che verrebbe da chiamare l’autobiografia del suo autismo, Il cervello autistico, “e scoprì da sé il trattamento standard che i medici usano oggi”. Se Temple fosse nata pochi anni prima, è probabile che sarebbe stata spedita in un istituto. Invece sua madre assunse una tata e organizzò le giornate di Temple perché le presentassero continue sfide da superare. Le venivano proposti giochi in cui doveva interscambiare il proprio ruolo con quello della sorella, perché imparasse a distinguere tra sé e gli altri. Le veniva imposto di sedere correttamente a tavola, di socializzare con i coetanei, di controllarsi in pubblico.

Ero autorizzata a tornare all’autismo solo un’ora dopo pranzo. Nel resto della giornata dovevo vivere in un mondo non dondolante e non roteante.

In Le regole non scritte delle relazioni sociali, un vademecum per autistici che Temple Grandin ha compilato insieme al giornalista Sean Barron, Temple afferma di avere iniziato ad avvertire la distanza tra sé e gli altri solo durante l’adolescenza; la sua infanzia era stata piena di rinforzi positivi e successi personali che l’avevano resa una ragazzina certo eccentrica, ma anche attiva e sicura di sé. Era creativa, aveva dei punti di forza e una rete di amicizie. L’approccio della madre, per quanto sia in netto contrasto con le teorie più moderne – più incentrate sull’accettazione del sé autistico che con l’adattamento a un sistema interpretativo e comunicativo divergente – l’ha aiutata a non perdersi nel proprio mondo autistico, le ha insegnato ad avere a che fare con la realtà esterna. L’ha resa un’adulta funzionale.

Negli USA le narrazioni con protagonisti – e spesso narratori – autistici sono aumentate a dismisura nel corso dell’ultimo decennio, arrivando quasi a definire un genere a se stante. Di questi romanzi, molti sono young adult in cui liceali ambosessi imparano a mettere in atto con tutte le difficoltà del caso le prime libertà dell’adolescenza. Dopo il successo internazionale di Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte (Mark Haddon, 2003) i titoli disponibili sono aumentati al punto che li si affronta da tutte le prospettive semiotiche possibili, e gli accademici si pongono problemi quali la sottorappresentazione di autistici che non siano ad alto funzionamento – come gli Asperger – e la sovrabbondanza di personaggi troppo positivi, che trasmettono un’immagine autistica politicamente corretta e poco realistica. In Italia la pubblicazione di romanzi incentrati su protagonisti autistici non è – a livello di numeri – paragonabile alle letterature anglofone, anche se i titoli, specialmente tradotti, escono regolarmente; soltanto tra il 2018 e il 2019 sono usciti Come muoversi tra la folla di Camille Bordas, Argo il Ragazzo Detective di Joe Meno e Un ragazzo d’oro di Eli Gottlieb. La produzione autoctona è sicuramente molto meno vivace, se parliamo in termini numerici, ma pure nella sua esiguità presenta delle peculiarità ricorrenti. Il racconto dell’individuo autistico come parte di una struttura famigliare è una di queste, e facciamo appena in tempo a registrarlo che già stiamo per trovarlo mutato: quello che stanno vivendo le famiglie con figli neuroatipici non potrà che cambiare il racconto che ne fanno gli scrittori.

La quarantena è difficile per le famiglie “normali”, durissima per quelle disfunzionali, insopportabile per quelle che hanno al proprio interno un membro con esigenze specifiche – disabilità nel complesso, disturbi mentali più o meno invalidanti – attorno alle cui problematiche ruota il sistema-famiglia. I neuroatipici si vedono negare di colpo la quotidianità rassicurante della routine, le famiglie che non possono più appoggiarsi al sostegno dei centri diurni, degli educatori e del personale infermieristico le cui competenze vengono messe al servizio dell’emergenza sanitaria. A migliaia di famiglie che già tiravano avanti a fatica è richiesto uno sforzo ancora maggiore, e senza un sostegno tangibile. Da un momento all’altro il sistema-famiglia è stato sconvolto, non ci sono soluzioni in vista né proposte di alternative specificamente tarate per le esigenze delle famiglie in difficoltà che, come tutte le altre, non possono fare altro che aspettare – e sperare di non crollare. Quando la quarantena sarà finita, il racconto della famiglia nella narrativa italiana, e ancora di più quello della famiglia in cui sia presente un neuroatipico, sarà inevitabilmente cambiato.

L’antropologo Claude Lèvi-Strauss definisce “atomo di parentela” l’insieme dei legami di filiazione, di consanguineità e di affinità – conseguenti al matrimonio – che costituiscono la struttura elementare del nucleo famigliare, un’istituzione universale presente con poche variazioni in qualsiasi cultura. La famiglia è il gruppo sociale primario con cui l’individuo viene a contatto e dal quale non potrà mai prescindere; anche presupponendo una radicale contrapposizione con la famiglia di nascita, quella rimane l’ineludibile punto di partenza della persona che diventeremo. Può essere una benedizione o una condanna, – nel mondo della letteratura, di solito è la seconda.

La quarantena è difficile per le famiglie “normali”, durissima per quelle disfunzionali, insopportabile per quelle che hanno al proprio interno un membro con esigenze specifiche.

L’attaccamento alla famiglia è una componente imprescindibile del nostro substrato culturale, in un eccesso che si ritrova nell’immagine ridicolizzata di un italiano bamboccione “attaccato alle gonne della mamma” fino alla geriatria, e nel racconto di generazioni incapaci di emanciparsi emotivamente ed economicamente dai propri genitori. Uno stereotipo che si rifà a una mitizzazione estrema, forse facilitata da una serie di convergenze storiche o geografiche; volendo, potremmo analizzare quelle culture che condividono lo stigma dell’attaccamento materno – la madre castrante e iperprotettiva è un topos della letteratura ebraica, le famiglie numerose e invadenti di quella irlandese – per capire se le similarità tra gli stereotipi possono rimandare a una stessa origine.

Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas è il romanzo italiano più famoso sull’autismo, un caso letterario tradotto in tutto il mondo dal quale Gabriele Salvatores ha tratto la sua pellicola più recente, Tutto il mio folle amore. Nell’estate del 2012 era l’inaspettato caso editoriale che leggevano tutti, libro dell’anno di Fahrenheit.

Se ti abbraccio non aver paura è un romanzo di formazione e di viaggio ispirato all’esperienza estrema di Franco e Andrea, così come lo stesso Franco l’ha raccontata a Ervas. Franco è padre di Andrea, un ragazzo autistico di diciassette anni. Comunicano poco a voce, qualcosa di più sul programma di scrittura sul pc di Andrea. Franco non si capacita della vita a metà cui vede condannato il figlio, e decide di proporgli un viaggio soltanto loro due, gli Stati Uniti in moto e poi giù verso l’America del Sud, ad allargare i propri orizzonti, lontani dalla rassicurante zona di comfort di Andrea. È un’avventura nel vero senso della parola, perché ogni tappa è piena di incognite e ipotesi di disastro; Franco è il più preoccupato dei due, teme che Andrea si possa perdere, che possa spaventarsi, che stimoli troppo forti possano convincerlo a chiudersi ancora di più in se stesso. È un’esperienza di crescita, forse, più per lui che per Andrea, il cui punto di vista compare di tanto in tanto in conversazioni telegrafiche digitate sulla tastiera, da cui risulta chiara la sua visione lucida e coerente, anche sulle proprie stranezze; tocca spesso la pancia delle persone, in qualche modo lo rassicura. Eppure sa che molti potrebbero non prenderla bene, e quando il padre glielo fa notare – per iscritto – dice che ogni tanto si sfida a impedirsi di farlo, e di protrarre talvolta l’attesa finché non diventa insostenibile, in una battaglia interiore di cui tace con chiunque, anche col padre.

In Il cervello autistico Temple Grandin racconta del suo incontro con Tito Rajarshi Mukhopadhyay, uno scrittore indiano che soffre di autismo classico, la stessa grave forma che ha colpito Andrea, e come molti autistici classici non parla e ha un controllo motorio limitato.

Incontrai Tito in una biblioteca medica di San Francisco. La sala era silenziosa, l’atmosfera tranquilla, non c’erano distrazioni. Il colloquio riguardò soltanto me, Tito e la sua tastiera. Gli mostrai un dipinto con un astronauta che montava un cavallo. “Apollo 11 su un cavallo” digitò rapidamente.

Poi andò su e giù per la biblioteca dimenando le braccia. Quando tornò alla tastiera, gli mostrai l’immagine di una mucca.

“Queste in India non le mangiamo” digitò.

Poi andò su e giù per la biblioteca dimenando le braccia. […] Quello di cui ero stata testimone era il Sé Agente di Tito, il Sé che il mondo esterno vede: un ragazzo che ruota su sé stesso, si agita, si dimena. Questo è anche il Sé che Tito vede. […] Il Sé agente va su e giù per la biblioteca dimenando le braccia. Il Sé pensante osserva il Sé agente che va su e giù dimenando le braccia.

La descrizione del comportamento di Tito combacia con quello di Andrea, che perde talvolta il controllo delle proprie azioni, come se il Sé pensante fosse troppo stanco e affaticato per mantenere un controllo costante sul corpo che abita, un Sé agente che si ribella.

Tolte le conversazioni telegrafiche col padre, la visione del mondo – e di se stesso – di Andrea non traspare spesso sulla pagina, tutt’altro. La voce narrante appartiene a Franco, che continua disperatamente a cercare un contatto, di fare proprie le prospettive di Andrea, in modo da stabilire un rapporto padre-figlio che sia più di quello tra un malato e un assistito. Franco cerca per il figlio quasi maggiorenne un’emancipazione che ai suoi stessi occhi risulta impossibile; è Franco a impazzire di preoccupazione quando Andrea si allontana, che teme il peggio quando restano separati troppo a lungo. Andrea ride, sorride, si chiude nel suo silenzio quando ne sente la necessità, capace di riconoscere il bisogno di prendersi una pausa e di regolarsi di conseguenza, mentre il padre fuori si strugge. Il paradigma è ribaltato rispetto alle narrazioni più classiche; non è l’autistico a combattere per uscire dal suo mondo, ma un padre che cerca di raggiungere il figlio nel suo autismo.

La manutenzione dei sensi di Franco Faggiani è un romanzo del 2018 in cui di nuovo assistiamo al racconto del rapporto tra un padre e il figlio autistico adolescente dal punto di vista del primo. Il narratore è Leonardo, vedovo di mezza età con una figlia adulta che sta per trasferirsi a Boston per lavoro. È stata lei a convincerlo ad accogliere in casa con loro Martino, ai tempi otto anni e un carattere scontroso. Sono poi state le autorità scolastiche a scoprire che Martino rientra nell’angolo estremo della funzionalità dello spettro autistico: soffre della sindrome di Asperger, e questo pone problemi inediti alla genitorialità di Leonardo, che tuttavia fa del suo meglio. Frequenta psicologi e neuropsichiatri, vuole sapere cosa aspettarsi da Martino, come è meglio trattarlo, quali difficoltà potrebbe incontrare. Alla partenza della figlia per Boston, decide di realizzare un sogno che aveva condiviso con la moglie, e fa restaurare una tenuta nella Val di Susa che avevano adocchiato decenni prima. Si trasferisce con Martino quando lui deve iniziare a frequentare le superiori e le cose per loro, tutto sommato, vanno bene. Le difficoltà interazionali e sociali con cui Martino deve scontrarsi non sono le stesse di Andrea – la barriera che lo separa dal mondo esterno è più facile da scavalcare, la sua comprensione delle norme sociali è più sviluppata – e i suoi modi eccentrici e scostanti trovano un riscontro nella vita di montagna, soprattutto nella figura di Augusto, un anziano pastore con cui stringerà una sincera amicizia.

Il fulcro del romanzo è il legame tra Leonardo e Martino, ma i due sono abbastanza indipendenti da vivere le proprie vite parallelamente, incontrandosi nel mezzo per scoprire come tradursi a vicenda. Benché non sia un legame nato sotto i migliori auspici – non fosse stato per l’insistenza della figlia, Leonardo avrebbe fatto volentieri a meno di accogliere Martino – è forte e saldo, e se Leonardo fa fatica a esprimersi, col suo carattere chiuso e riservato, che in un certo senso lo avvicina a Martino, quest’ultimo dialoga con Leonardo senza filtri o freni di circostanza; consapevole di quello che rischia di dividerli – una familiarità putativa, un disturbo che tocca immancabilmente la sfera sociale e affettiva – Martino cerca con Leonardo un dialogo diretto, aperto, più saggio del padre nel riconoscere la pericolosità di una comunicazione esitata.

We are family è il terzo romanzo di Fabio Bartolomei, uscito per edizioni e/o nel 2013. La componente familiare appare imprescindibile già dal titolo e rimane centrale per tutto il romanzo, fine ultimo delle azioni del protagonista e narratore, Almerico. Almerico ha iniziato le scuole elementari in anticipo e ha quattro anni nel 1971, quando i genitori vengono chiamati a colloquio dalla maestra, che inizia a enumerare le sue difficoltà a interagire coi compagni e il suo comportamento eccentrico, per poi passare, rassicurante, a tessere le lodi della sua intelligenza prodigiosa. Almerico è un genio, è chiaro fin da subito. Per quanto scanzonato, il suo eloquio è davvero forbito per essere quello di un bambino prescolare. La sua peculiarità in famiglia è stata presto accettata, le sue stranezze integrate perfettamente nel funzionamento della struttura familiare. Ha una sorella maggiore con la quale va tutto sommato d’accordo, benché ci siano degli screzi. Tra le mura di casa, Almerico se la cava – pur con le sue difficoltà, le sue fissazioni, il ricorso a un ricco mondo immaginario che comunque non risulta strano, considerata l’età. Origlia la conversazione dei genitori la sera del colloquio con la maestra, e qualcosa dentro di lui si fissa sulle loro conclusioni rassicuranti: “Con le doti che ha è destinato a fare grandi cose”, “Uno come lui potrebbe salvare il mondo”, e decide, con eroica e ingenua presunzione, di prendere sulle spalle le sorti del pianeta, a cominciare dalla sua famiglia.

Almerico non riceve mai una diagnosi soddisfacente per la sua condizione; viene portato a colloquio da professionisti, e origlia i genitori dire che potrebbe essere stata una caduta a provocargli un danno cerebrale, una scena che ha luogo a romanzo già iniziato, quando le sue stranezze sono comprovate già da decine di pagine. La seconda di copertina preannuncia misteriosamente che “lui nemmeno lo sa, resterà bambino tutta la vita”, senza accennare chiaramente a un disturbo mentale né a un danno neurologico. Viene da chiedersi se l’autore avesse mai incrociato il nome di Temple Grandin, venendo a conoscenza di quella stessa diagnosi, un danno cerebrale dovuto a una caduta.

Le analogie tra l’esperienza di Temple e quella di Almerico proseguono, e non soltanto per similarità sintomatica. Entrambi appartengono a famiglie molto presenti, e hanno figure genitoriali solide che riescono a posizionare le basi di personalità forti, con una grande fiducia nelle proprie capacità. Almerico ha un’immagine idealizzata della propria famiglia, e crede fino all’età adulta alle bugie buone che gli vengono raccontate. Il padre è un autista di autobus con la terza media, ma lui è convinto che quello sia solo il primo passo di una futura carriera aerospaziale, la madre è casalinga perché si prepara a prendere il comando della base terrestre. Il romanzo è imbevuto di questioni di classe, ingiustizia sociale, critiche al sistema economico. La voce di Almerico, geniale ma ingenuo, tende ad appiattire un discorso complesso pieno di fattori e principi spesso contrastanti. L’autore è solito scrivere opere leggere e disimpegnate nello stile, in cui tematiche sociali di un certo spessore – la crisi economica e la pervasività della mafia in Giulia 1300 e altri miracoli (2011), l’alienazione degli anziani in La banda degli invisibili (2012) e così via – vengono affrontate con chiarezza didascalica, le voci narranti si esprimono con semplicità e i paragrafi si interrompono spesso con una battuta. La complessa impalcatura narrativa di We are family, in cui al racconto esplicito di Almerico si affianca una lettura tra le righe di ciò che lui non riesce a comprendere, è facilitata dall’uso di un narratore soltanto parzialmente affidabile, che riesce a spostare della misura necessaria la tolleranza dell’improbabile e la sospensione dell’incredulità del lettore.

Buona parte della narrativa straniera è più interessata a raccontare il travaglio dell’individuo autistico nell’approccio col mondo esterno piuttosto che la sua dimensione famigliare.

In tutti e tre i romanzi, l’autismo viene raccontato principalmente nel – e in funzione del – contesto famigliare, un approccio interpretativo preminente del tema nella letteratura italiana. Non che le letterature straniere manchino di esplorare l’universo complicato dei rapporti famigliari in relazione a individui autistici; in Come muoversi tra la folla di Camille Bordas (2019), il protagonista undicenne Isidore racconta la difficile e bizzarra quotidianità della sua famiglia immersa nello spettro; in A bocca chiusa non si vedono i pensieri di Benjamin Ludwig (2017), dove la protagonista è una ragazzina autistica incapace di far parte fino in fondo della sua famiglia adottiva, intrappolata nell’incognita di quello che ne è stato di quella di nascita; anche nel celeberrimo Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Haddon (2003) il filo della trama segue l’involontario rovistare del protagonista nei segreti della sua famiglia. Buona parte della produzione estera pare tuttavia più interessata a raccontare il travaglio dell’individuo autistico nell’approccio col mondo esterno piuttosto che la sua dimensione famigliare, e si tratta spesso di narrazioni incentrate sul difficile periodo dell’adolescenza, l’inizio dell’emancipazione.

Se ti abbraccio non aver paura e La manutenzione dei sensi spiccano per un evidente elemento in comune, il fatto che siano narrazioni in prima persona di padri di figli autistici, seppure lontanissimi per gravità del disturbo. Mentre la quasi totalità delle narrazioni estere racconta l’autismo dalla prospettiva spesso in prima persona dell’individuo nello spettro, è dagli occhi dei padri – Franco e Leonardo – che osserviamo il comportamento dei figli e la relazione coi genitori-narratori. Andrea e Martino comunicano – e Andrea lo fa più di quanto si aspetterebbe il padre – in modalità indirette, filtrate dallo sguardo narratore dei genitori. La questione è diversa per Casimiro, che in We are family prende la parola con sfacciataggine fin dalla prima riga; eppure, anche nel suo caso, assistiamo a un racconto soltanto parzialmente consapevole da parte di un narratore all’oscuro di elementi importanti della storia; nessuno condivide con lui volontariamente informazioni sulla sua condizione, sullo stato economico in cui versa la famiglia, le notizie più spiazzanti. La visione d’insieme di Casimiro è incompleta, oscurata da un filtro che ne limita il controllo sul racconto, non troppo dissimile da quello che offre ad Andrea e a Martino la possibilità di essere raccontati soltanto come punto centrale del racconto di un altro.

L’opera letteraria riflette l’idea di realtà di chi la scrive, una pluralità di voci raccolte tra l’evoluzione dell’individuo e le trasformazioni della società che lo include. La transizione verso l’indipendenza propria dell’età adulta è un elemento ancora da esplorare all’interno della nostra letteratura, come se dopotutto il nostro substrato culturale non considerasse poi così rilevante il distacco dell’individuo dall’ambiente protettivo di un nucleo famigliare.

Senza nulla togliere alla testimonianza che Fulvio Ervas dà dell’esperienza di Franco e Andrea né al racconto che dell’autismo hanno fatto Fabio Bartolomei e Franco Faggiani – racconti rispettosi in quanto consapevoli, informati e non patetici – viene da chiedersi quando leggeremo di una Temple Grandin nata tra Asti e Macerata, e di come il suo cervello autistico abbia impattato contro una realtà neurotipica per evolversi – senza perdersi o peggio omologarsi – in un adulto indipendente e funzionale. È una letteratura che deve ancora venire, uno stadio precedente a quello embrionale; terrà conto, forse, della condizione attuale, la staticità che ci intrappola tutti e che colpisce certe famiglie più di altre. La quarantena potrebbe diventare un punto di rottura, il culmine di una crisi già presente e conclamata, il balzo del neuroatipico dalla casa diventata prigione verso un mondo di cui ancora non ci azzardiamo a immaginare la forma.

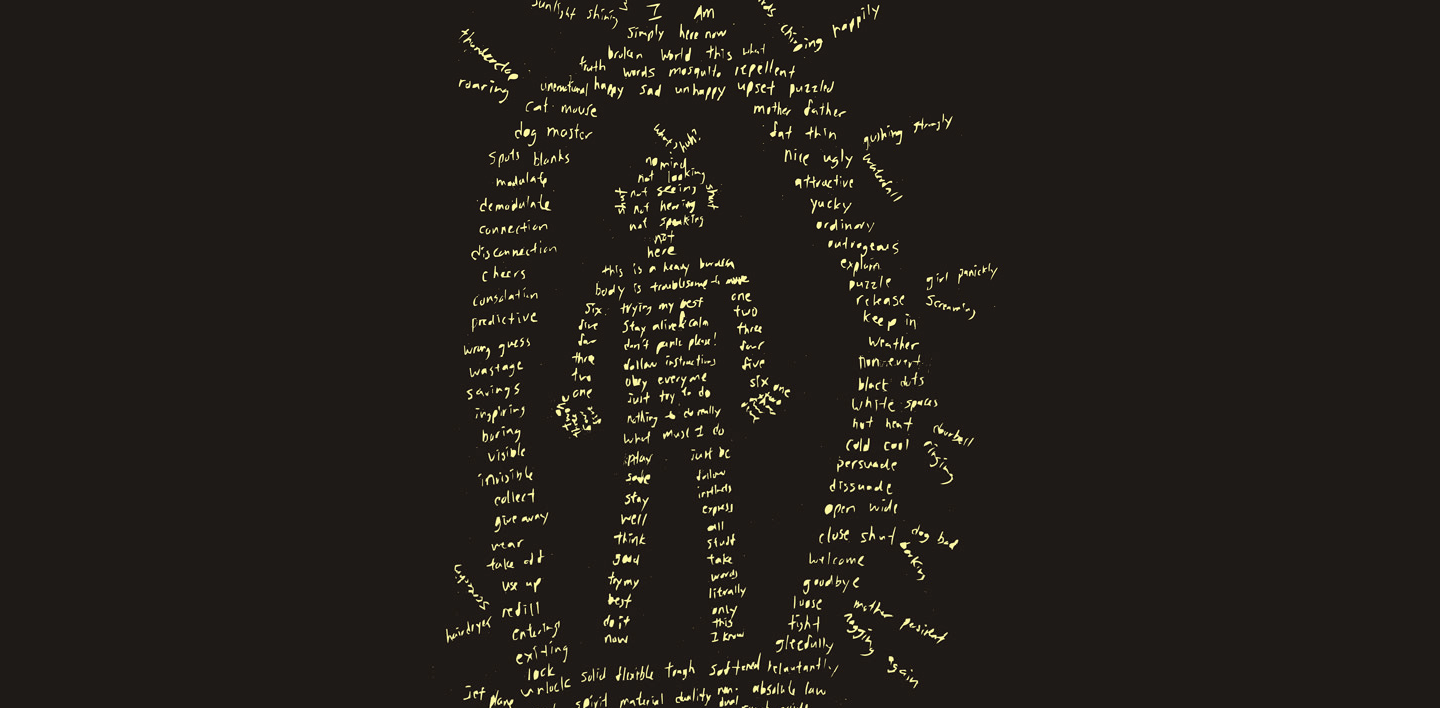

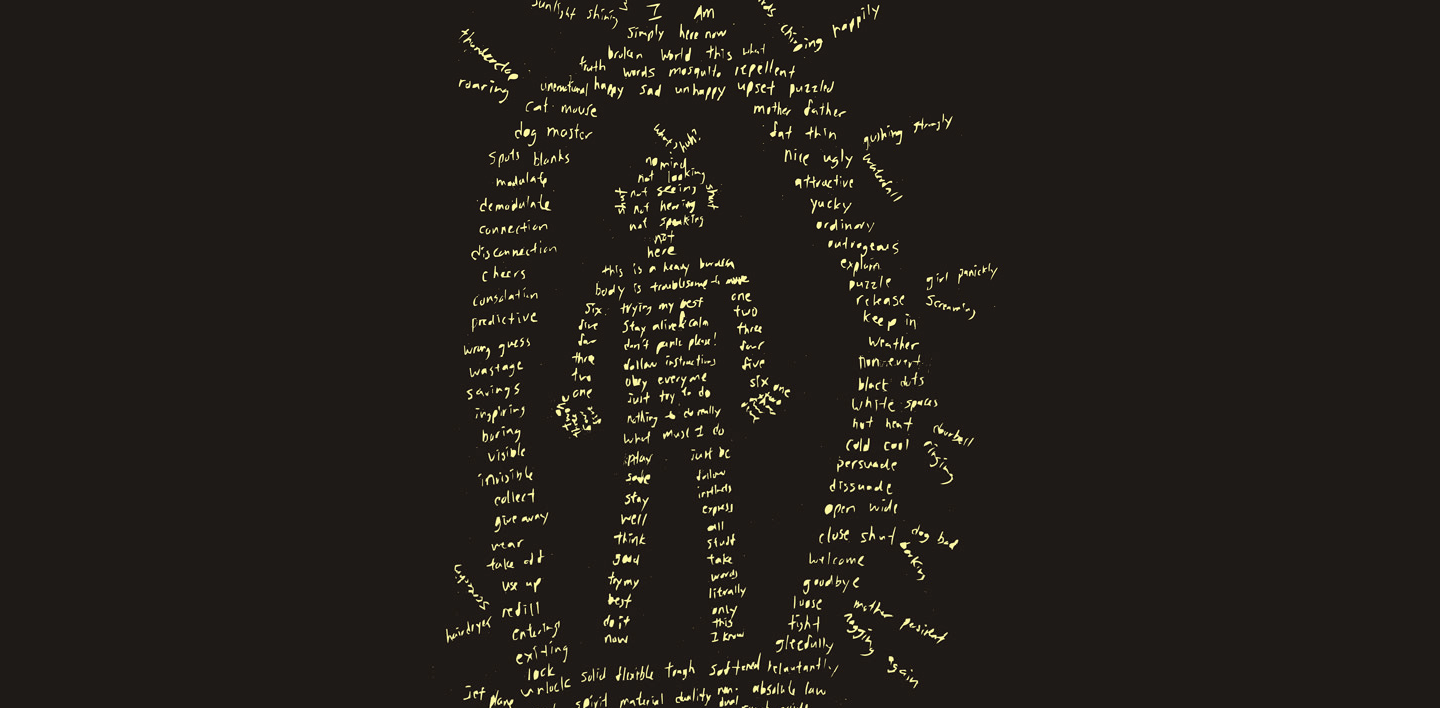

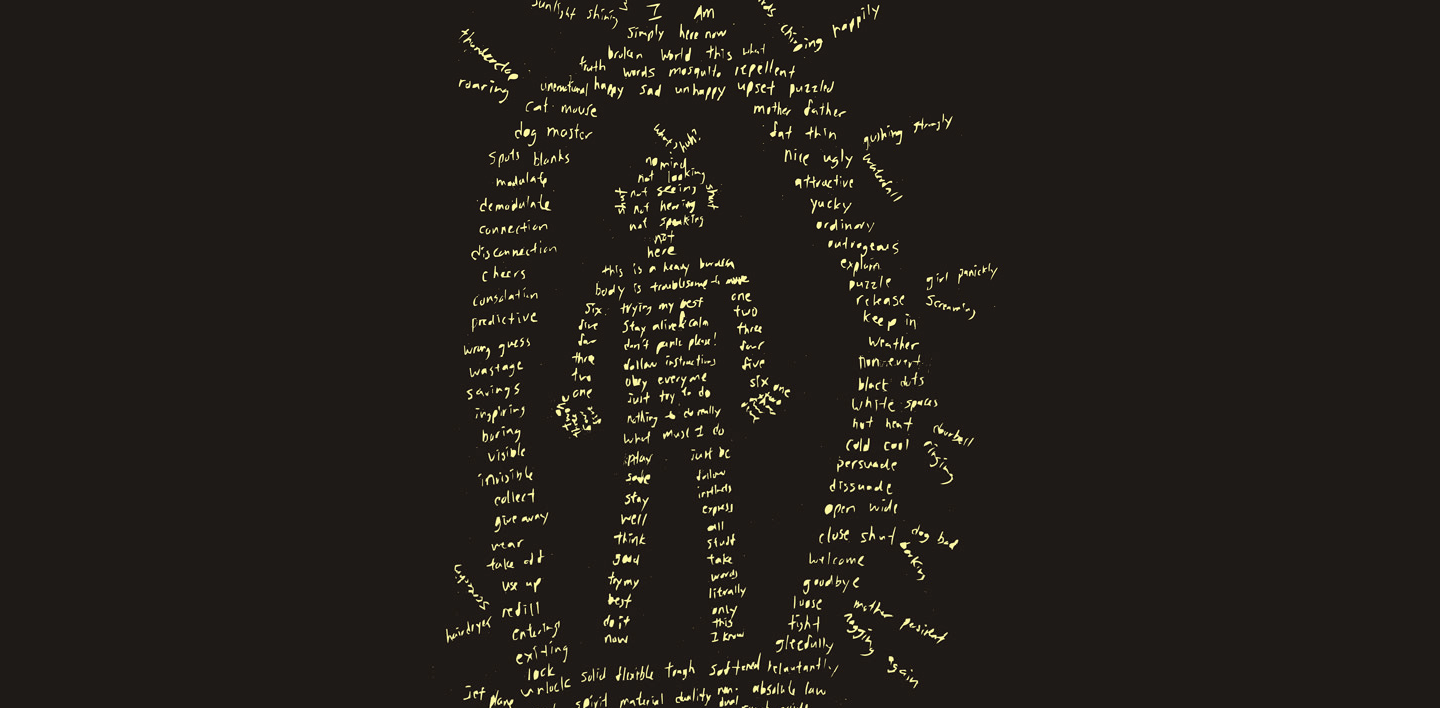

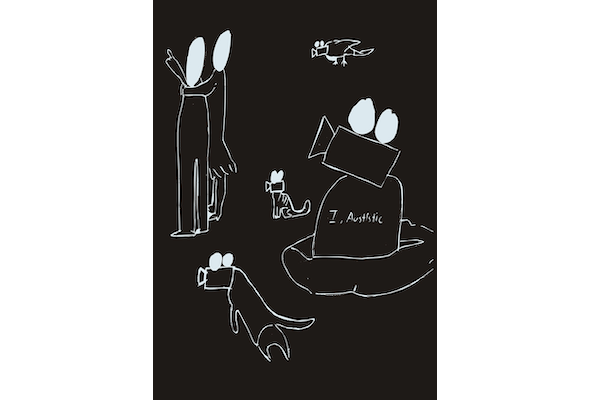

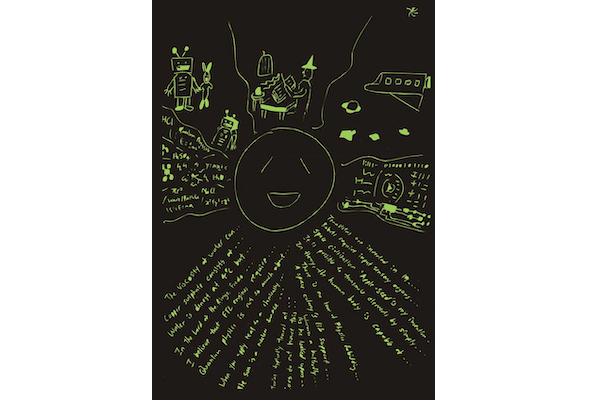

Tutte le illustrazioni sono di Eric Chen: Mirror Mind, da Drawing Autism: A Visual Tour of the Autistic Mind from Kids and Celebrated Artists on the Spectrum.