Christian Raimo: Questa conversazione abbiamo pensato di farla qualche mese fa, e non pensavamo di farla in un momento in cui ci sono due crisi insieme, così gravi. L’epidemia di coronavirus e la crisi dei profughi siriani, che stanno subendo dei veri e propri pogrom al confine. Queste due crisi, tra le nostre fragili certezze, spazzano via seriamente un’idea di Europa che, almeno di facciata, in questi ultimi anni, aveva tenuto.

Tu lavori nei campi profughi con una piccola ONG e hai un osservatorio privilegiato dai campi profughi in Grecia che ti consente, come dire, di avere anche un po’ di “pessimismo della ragione” su quello che sta accadendo, nonostante poi quello che fai sia lavorare tutti i giorni con “l’ottimismo della volontà” per cercare di mitigare le sofferenze delle persone che sono lì con te.

Giovanni Fontana: Queste due crisi, come le hai chiamate, sono molto diverse, però al tempo stesso mostrano un po’ le contraddizioni di questo mondo che si va creando. Un mondo che crea in continuazione l’alterità: c’è sempre l’altro. Può essere un invasore, può essere un personaggio romanticizzato.

Chiaramente sul coronavirus io ho poco e niente da dire, se non il fatto che è interessante come tutte le persone che hanno sempre parlato di confini chiusi, di “ci portano le malattie”, ora si indignano quando altri paesi chiudono i voli o dicono “gli italiani non possono entrare”… Ce ne sono già diversi. Non è certo una considerazione originale, però questo tipo di crisi mostra come uno può essere cosmopolita, può essere cioè aperto al mondo ed è alleato di chi è aperto al mondo da un’altra parte del mondo; mentre invece se uno è conservatore e chiuso al mondo, anche se è apparentemente alleato di chi lo è da un’altra parte, poi non lo è. Salvini in teoria è alleato di Orban, però sui migranti vogliono cose completamente diverse e anzi litigano in tutte le discussioni sulla revisione del trattato di Dublino III.

Questa nuova crisi dei profughi siriani è al tempo stesso annunciata e non annunciata, nel senso che noi, qui, le persone che arrivano dalla Siria le possiamo quasi contare, le possiamo quasi aspettare. Quando c’è stato il massacro di Afrin sono arrivate due mesi dopo, migliaia e migliaia di persone da lì.

Quando ci sono stati assedi in qualunque area, come da Kobane, i curdi sono arrivati.

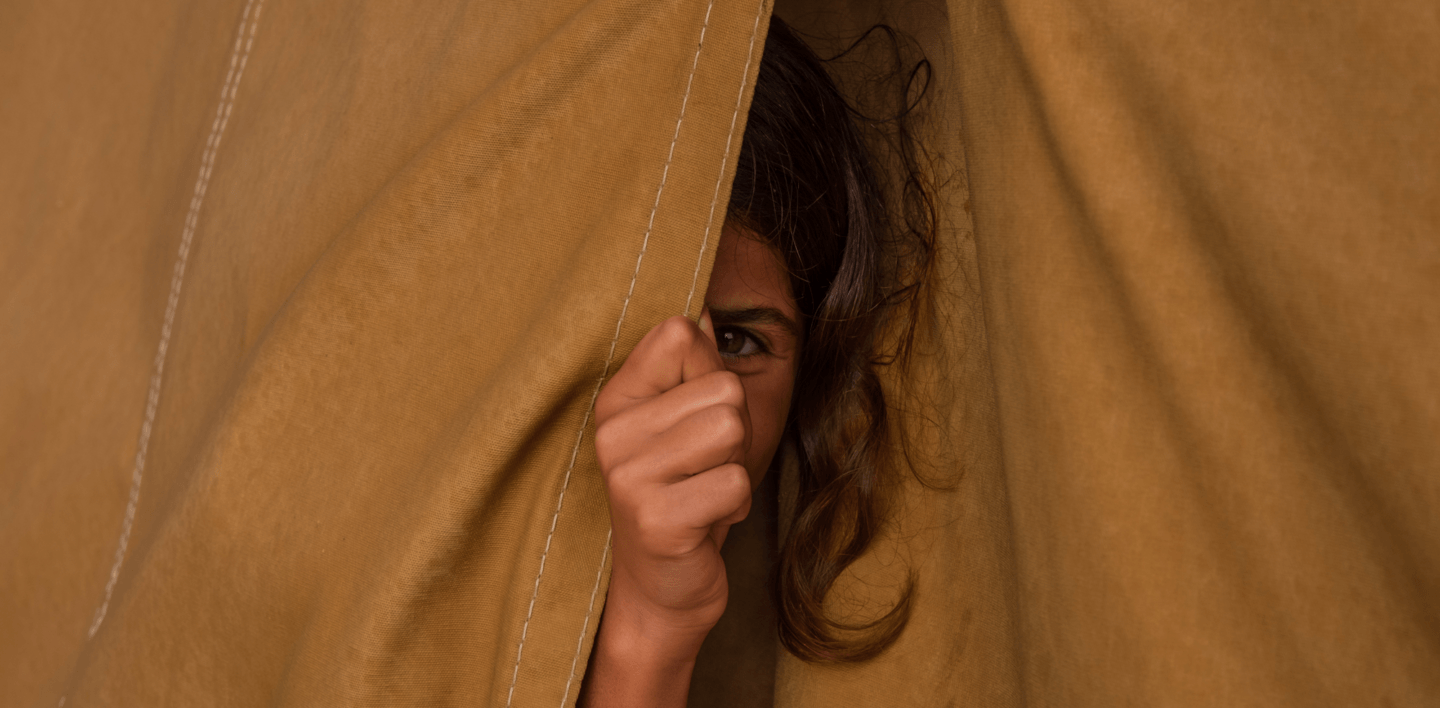

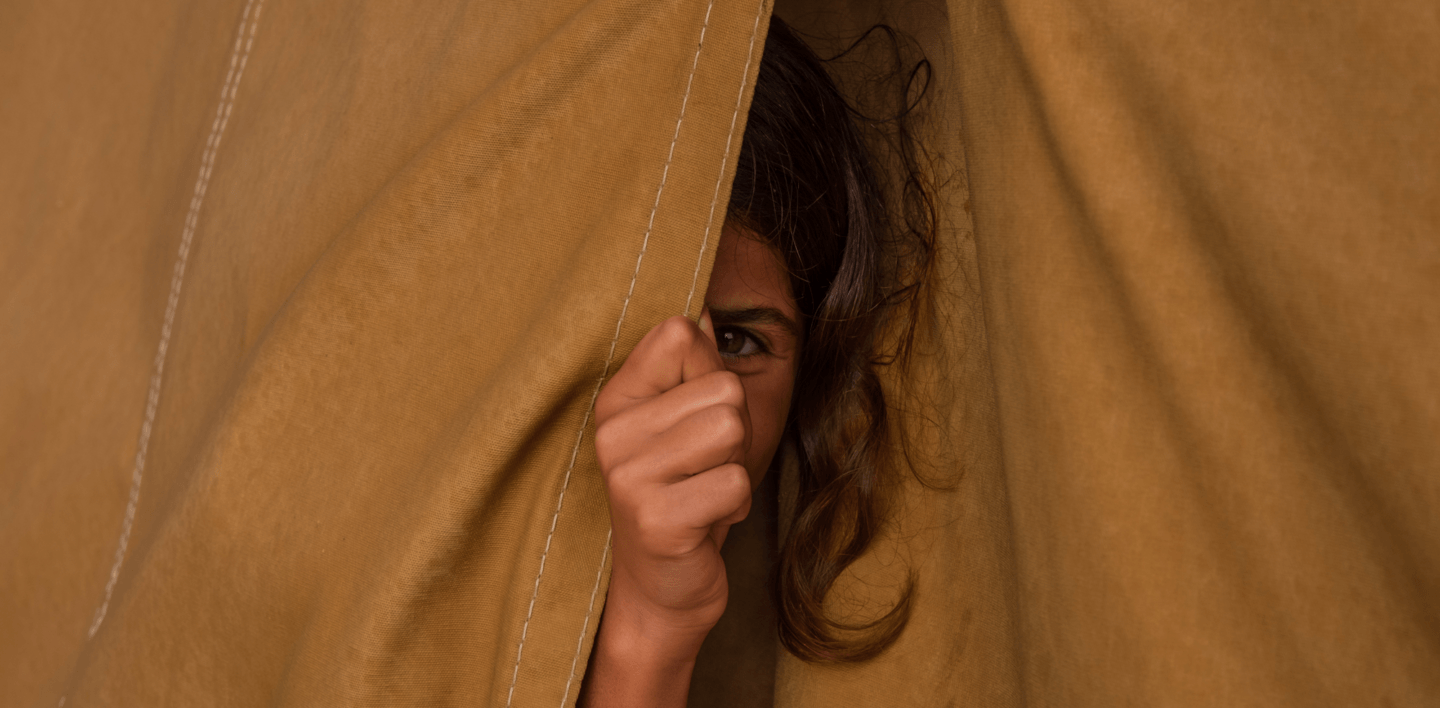

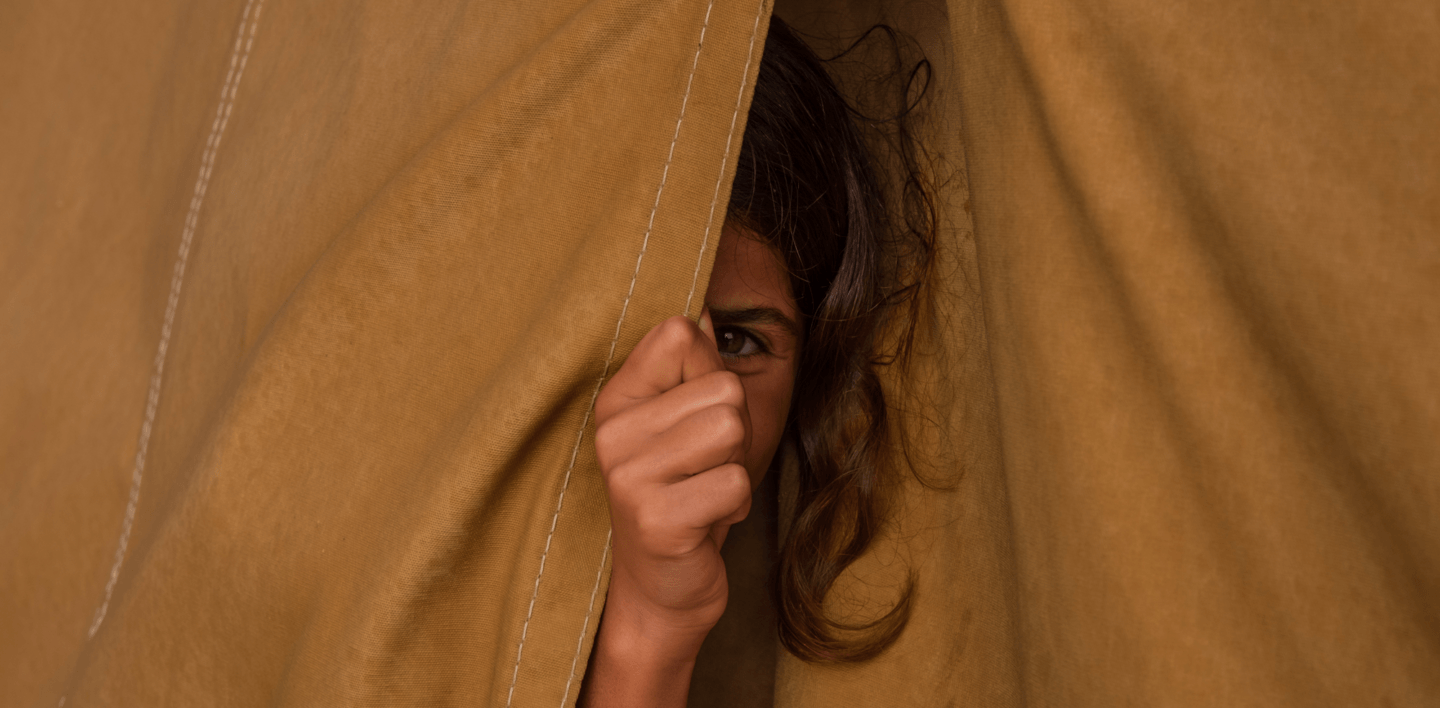

E così era stato anni prima con gli Yazidi. Sono risposte immediate di persone che devono scappare. In questo caso c’è un filo conduttore chiarissimo tra la geopolitica di Erdoğan che non vuole far cadere Idlib e l’uso di questi profughi come un’arma. Si parla tanto di weaponization dei profughi, ed è indubbio che Erdoğan l’abbia fatto. Ma appunto una minaccia è tale perché la percezione che l’Europa ha di questi profughi, di questo “altro”, è di pericolo. Se non fosse così, non ci sarebbe motivo per Erdogan di dire “vi mandiamo i profughi” come una minaccia. E abbiamo visto la risposta dell’Europa e della Grecia qual è stata. Intanto ha annunciato la sospensione del diritto di asilo, cosa che legalmente non potrebbero fare. Per un mese. Poi hanno iniziato a fare esercitazioni sul confine: cioè l’esercito greco a Lesbo si è schierato sulla spiaggia nei confronti della Turchia, ha iniziato a sparare per fare un’esercitazione dove ci sarebbero state le barche.

Nello stesso tempo altri ragazzi hanno passato il confine con la Grecia: la polizia greca gli ha tolto tutto, soldi documenti vestiti, lanciandoli in mutande nel fiume Evros, che a inizio marzo è congelato… L’Europa considera la Grecia come il punto di confine. La Turchia, e in seconda istanza la Grecia, sono fondamentalmente un parcheggio in cui l’Europa tiene le persone non volute.

CR: Mi hai fatto vedere un’immagine di una Scuola della Pace, una scuola di lingua in un campo profughi, devastata qualche giorno fa. È un’immagine icastica, straziante, proprio perché evidentemente quando parliamo di confinamenti, di respingimenti, usiamo quasi delle parole “neutre”, nel nostro vocabolario. Abbiamo anche, come dire, dato in outsourcing a Erdoğan, ad altri paesi al confine, la gestione dei migranti. Ma tutto questo finisce per giustificare una gestione fascista delle migrazioni. E mi sembra che in questi giorni sia cambiato radicalmente l’atteggiamento sia della popolazione che della politica di fronte a queste violenze da pogrom. Insomma come è potuto succedere?

GF: La risposta onesta è “non lo so”. Diciamo che ci sono state tante cose che sono state, che si sono affastellate l’una sull’altra, che hanno comunque creato un umore nell’opinione pubblica che almeno qui in Grecia, va detto, c’è sempre stato. Cioè la diffidenza nei confronti degli immigrati c’è sempre stata, anche quando il governo era Syriza, che era il governo più a sinistra d’Europa.

Quello che è successo è quello che dicevamo prima: l’Europa ha usato Erdoğan come guardiano e poi quelli che riuscivano a scappare da Erdoğan venivano in Grecia, e la Grecia veniva usata come guardiano di riserva, perché ovviamente con il regolamento di Dublino chi arriva in Grecia non può andare in Germania, in Francia o in Svezia, dove tutti vogliono andare. E quindi essere costretti a rimanere in Grecia è quasi considerata una minaccia: ci sono tanti profughi afghani che vorrebbero andare in Germania o in Francia, dove stanno le loro famiglie o dove troverebbero lavoro, dove insomma la maggior parte di chi viene in Europa vorrebbe andare. E la minaccia è “guardate che se venite in Grecia vi fanno le impronte digitali poi dalla Grecia non vi muovete”. Questa sostanzialmente è stata la minaccia.

Una cosa che devo dire che mi ha sempre un po’ stupito, in Grecia, è come il movimentismo di sinistra sia lontano dalla questione migratoria. Ovviamente non voglio generalizzare però qui in Grecia nella mia esperienza non c’è proprio un nesso di alcun genere tra movimentismo – cioè chi fa politica – e chi fa cose umanitarie. C’è probabilmente una grande diffidenza nei confronti delle ONG, forse talvolta giustificata, questo non lo so; però non c’è mai stato un gruppo di politici di sinistra che si è venuta a dire “guarda vi diamo una mano a fare questa cosa”, anche solo che sia venuta al campo. Qui in Grecia, poi, la chiesa ortodossa è molto meno aperta alle migrazioni della chiesa cattolica in italia. Anche qui sto generalizzando, però insomma la chiesa ortodossa è quella che fa le manifestazioni nazionaliste contro la denominazione di Macedonia come Macedonia del nord come si chiama ora.

Detto ciò, sicuramente questo odio, questo rifiuto, anche questa presa di posizione politica nei confronti dell’altro, di chi vuole venire in Grecia è una cosa nuova, e come dicevo è molto significativo che quello che hanno detto veramente tutti i paesi Europei è: vi mandiamo anche l’esercito a rafforzare il confine.

Io personalmente sono molto integralista in questo, penso che i confini non dovrebbero esserci. Però riconosco che ci sono delle complessità e che altre persone possano pensare che la politica delle frontiere aperte sia difficile da attuare. Però quando tu hai decine di migliaia di persone che vanno verso un confine, che corrono verso il confine, lì sei di fronte a una scelta binaria: o pensi alla salute di quelle persone o pensi alla salute del confine. E non c’è alcun dubbio su cosa abbia fatto l’Europa. E questa è ovviamente una delle cose che ci rincorrerà: io credo che i nostri nipoti ce lo imputeranno, o almeno lo spero.

CR: Il pretesto di questa conversazione è stato un post, una tua lettera pubblica scritta a novembre, che raccontava la difficoltà, anche personale, di coordinare una ONG come la tua, una piccola ONG, pensando di mettere insieme dei principi virtuosi ma anche l’efficienza nel lavoro che fai. Era una specie di appello, e una riflessione pubblica su quello che sono i limiti della ONG che in questo momento si occupano di profughi.

Ma anche che si occupano come dire di crisi in generale. Perché ti è venuto fuori quell’appello (non lo chiamo uno sfogo perché era molto ragionato)? E che effetto ha avuto?

GF: Il motivo per cui ho fatto quell’appello è perché avevamo bisogno di aiuto, molto semplicemente. Diciamo che nel mondo della ONG c’è una distinzione abbastanza forte tra le organizzazioni internazionali che hanno molti soldi, sono in qualche modo più strutturate e hanno un approccio molto da multinazionale. E lo dico senza nessuno spregio, nel senso che è inevitabile che quando comunque tu hai persone che devono fare un lavoro con professionalità – e non necessariamente con passione – devi creare un sistema che regga in quel modo. E hanno molte regole, molti principî di avversione al rischio, che però secondo noi deumanizzano il mondo umanitario. Poi ci sono spesso organizzazioni più piccole – come si dice grassroots – e la reputazione di queste organizzazioni più piccole è un po’ che siano anarchiche e che facciano più male che bene. Le grandi organizzazioni umanitarie – forse con una piccola eccezione per Medici Senza Frontiere – sono relativamente simili mentre nelle piccole organizzazioni c’è un po di tutto.

Però quello che noi cerchiamo di fare con Second Tree è di tenere insieme sia l’efficienza e la professionalità di quello che dovrebbe essere una organizzazione internazionale assieme alla passione, allo stare attenti alle persone della piccola organizzazione.

Quello di cui poi noi quattro fondatori di Second Tree, ma anche tutti quelli che hanno continuato a fare ST nel tempo, ci siamo resi conto è che il modo in cui il mondo umanitario si approccia ai profughi è molto simile, inavvertitamente, senza volerlo, a quello di una destra piuttosto conservatrice. E queste sono per la maggior parte cose di cui ci siamo resi conto sul campo, non le sapevamo prima.

C’è un concetto dell’altro molto molto forte che vuol dire che, anche con buone intenzioni, il profugo lo devi accudire, perché tu sei quello che non è vulnerabile.

Il profugo non lo devi mai far arrabbiare, quindi devi cercare di dirgli le cose in maniera molto docile e c’è questa idea un po’ della persona e dell’altro come quello di una bomba che sta per esplodere: ci devi interagire o come un bambino che potrebbe mettersi a piangere, o come una bomba che sta per esplodere.

Un esempio che secondo me è molto calzante è questo: prendiamo un qualunque politico della Lega che ce l’ha con i musulmani, che rivendica le proprie radici cristiane. E prendiamo un cittadino giordano (recentemente ci sono state varie manifestazioni di giordani contro i profughi siriani nel paese – cioè li vogliono cacciare dalla Giordania perché sono gli immigrati, eccetera). Se noi prendessimo questa linee di confine tra noi e loro, fra Occidente e Oriente, anche facendolo con buone intenzioni (quelle di vedere l’altro come qualcosa di curioso, di interessante, di esotico; qualcosa da rispettare in qualsiasi sua dinamica in quanto radicalmente diverso e obbediente a principi che non sono i “nostri”) noi vedremmo queste due persone sostanzialmente come nemiche. Pensa cosa penserebbe il salviniano orgoglioso dei cristiani del giordano musulmano che rivendica il nazionalismo giordano.

Se però noi ci pensiamo meglio, loro sono alleati, sono parte dello stesso gruppo, sono uniti dal loro approccio nei confronti del profugo siriano. Ma questa distinzione è persa se si lavora e si pensa in questa ottica di “noi e loro”. Queste due persone sarebbero considerate come nemiche, sia da un punto di vista religioso (fondamentalmente quello che usa la destra) ma anche da un punto di vista di noi e loro, Oriente e Occidente, in un’ottica orientalista di sinistra.

Quindi, come dire, noi abbiamo cercato di portare in questo mondo umanitario – nel piccolo mondo che noi viviamo quotidianamente con la terra e i sassi dei campi ma anche con la gioia di mangiare un bolani (che è un pane afghano che mi piace molto) – questo modello che abbiamo noi. Queste cose forse le fanno in pochi. Secondo noi le dovrebbero fare più persone. Ma al tempo stesso è vero che siamo stanchi morti, ai limiti del burnout: forse il motivo per cui siamo così è perché ci siamo spesi tantissimo in questo modello. Probabilmente quindi ci sono anche delle ragioni per cui altre organizzazioni non fanno così come noi.

Quindi in qualche modo quel post era una richiesta d’aiuto, una richiesta anche di insegnamenti: diteci dove sbagliamo, o cosa possiamo migliorare. Le risposte sono state molto commoventi. Tantissime persone ci hanno scritto, ci hanno dato supporto. C’è una persona che ha fatto una donazione di mille euro, così sull’unghia; noi in genere abbiamo donazioni di 10, 25 euro… Bisognava dire che ci sono certe cose che forse il mondo umanitario, le persone che si occupano di accoglienza e di integrazione, potrebbero fare per rendere l’accoglienza più vera, più unita, più umana (anche se anche questa è un’altra parola un po’ naïf).

CR: Tu hai detto che ci sono delle cose che fate meglio o diversamente dagli altri… Non potrebbe essere anche una forma di arroganza, di prosopopea, anche perché appunto siete una piccola ONG? Ci sono ONG molto grandi, anche molto strutturate, anche con una storia anche molto più sedimentata.

Quali sono secondo te le cose migliori che fate? Perché ti senti di fare questa affermazione? È sorta di critica interna e di riflessione sul campo anche al mondo delle ONG? Anche perché io magari dico benissimo bellissimo il lavoro che fate ma ce ne sono altre decine che lavorano altrettanto bene o che lavorano meglio. Quindi ti chiederei una chiarificazione: il mondo della ONG tu provi ad articolarlo, non per fare delle classifiche ovviamente ma per porre delle questioni che riguardano tutti, le grandi, le medie, le internazionali, le locali, eccetera eccetera.

GF: Secondo me il concetto più dannoso del mondo umanitario, che è un concetto un po’ inevitabile perché appunto c’è uno squilibrio di potere, è la condiscendenza.

Come si dice in inglese, essere patronizing. Diciamo che per molti versi, la stessa “istituzione dell’aiutare” in qualche modo ti pone in una situazione di maggiore potere nei confronti della persona che aiuti. Questo è inevitabile. Però da quello che ho visto, da quello che abbiamo visto, si fa troppo poco per problematizzare questo concetto, o lo si fa nel modo sbagliato.

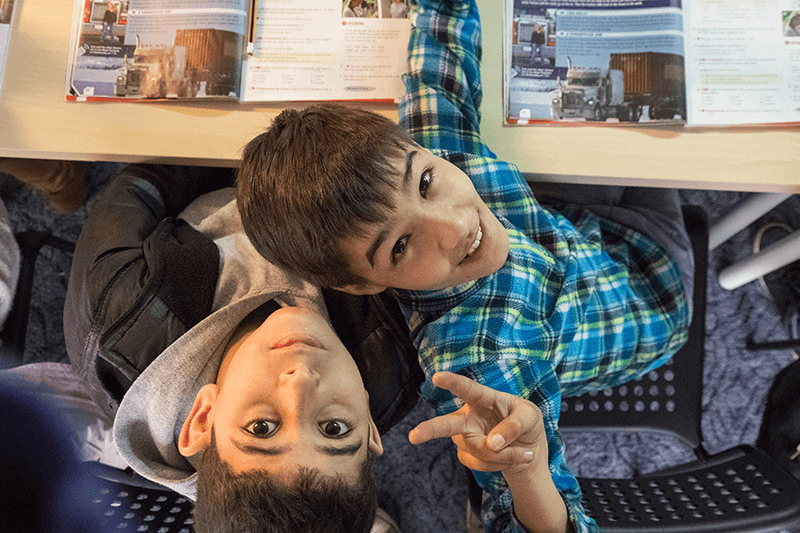

Il profugo viene considerato prima di tutto, come ho detto, “un altro”: una persona con cui non si può fare una discussione, una persona con con cui non si può avere una differenza d’opinione, una persona con cui bisogna rapportarsi sempre in maniera – lo dico con molto rispetto – “manipolatoria”. Noi abbiamo delle classi di inglese e greco, perché viviamo in Grecia. Abbiamo una lista d’attesa perché purtroppo i posti che ci sono sono pochi, rispetto alle necessità.

Se uno studente viene da me e mi dice: “Se torno tra due settimane, potrò entrare in classe?” Quello che io gli dico è “Guarda, purtroppo la lista d’attesa è di 4-5 mesi, quindi dovrai aspettare di più.” La risposta normale, canonica, che capita spesso di ascoltare è: “Vedremo. Non lo so. Insciallah”. Come dire che non posso dirgli la verità, perché quella persona si arrabbia, o perché quella persone è vulnerabile.

Ovviamente, molte di queste persone hanno avuto un passato estremamente difficile. Non voglio generalizzare, ma c’è chi ha subito torture, c’è chi ha subito tante torture che non capisce più nulla, c’è chi è stato vittima di un naufragio, c’è chi ha avuto, come dire, paradossalmente la fortuna che gli hanno distrutto la casa quando lui non c’era e quindi lui o lei è potuto scappare.

Però chiaramente ridurre quella persona alla propria vulnerabilità rende quella persona un etichetta. E per quanto molti lo facciano in buona fede, quando etichetti le persone finisci per negare loro l’umanità. Certo, quella persona sarà dovuta scappare dalla propria casa in Siria, però è tante altre cose: è tifoso del Real Madrid, gli piace il gelato al limone, non sopporta la musica classica eccetera. E noi essenzializziamo questa persona.

A partire da questo, ci sono molte cose che noi di Second Tree facciamo. Tu dici giustamente che c’è il rischio di essere arroganti nel dire “noi facciamo le cose in maniera diversa”. Naturalmente questo rischio c’è.

Quello che posso fare è raccontare storie, raccontare i principi da cui queste storie derivano. Una storia che racconto spesso, a partire dal principio che “noi non rispettiamo le culture, noi rispettiamo le persone” è questa. Ovviamente come immagini nel mondo umanitario c’è molto forte questo concetto di essere “culturally sensitive”, cioè una donna non può andare con lo stesso dress code di un uomo, perché questi qui sono musulmani, figurati se possono tollerare che una donna vada in giro con le spalle scoperte… Ora io ti dico nella mia esperienza non è mai successo nulla, cioè noi questa regola non ce l’abbiamo e queste sono persone che magari saranno tradizionaliste, oppure no, non voglio banalizzare le diversità, però è una discussione.

Una cosa che succede spesso è che quando ci sono dei servizi, le persone che vengono da un background – specie dal Medio oriente, ma non solo – dicano: no, noi vogliamo servizi che siano separati per maschi e femmine. È quello che è successo all’inizio del 2017 quando ha aperto il campo di Agia Eleni. Noi siamo andati lì per insegnare inglese e greco, e alcuni degli studenti sono venuti da noi e ci hanno detto: guardate, noi una classe per maschi e femmine assieme non la vogliamo; questa è la nostra religione, questa è la nostra cultura, dovete rispettarla. Noi eravamo chiaramente impreparati a questa risposta; abbiamo cercato di discuterne, abbiamo cercato di dire: guardate, questo secondo noi è negativo per la vostra istruzione, parliamone. La risposta di queste persone, con cui non avevamo ancora costruito un rapporto di fiducia perché il campo aveva appena aperto, è stata molto aggressiva, simile a quella che avrebbero dato al soldato diciottenne turco di leva che non gli dà la coperta al campo profughi in Turchia.

Ci dicono: se voi non fate questa cosa noi alle classi non ci veniamo. Noi ci abbiamo pensato molto a come rispondere, e poi abbiamo deciso di tenere il punto. Abbiamo deciso di non appellarci alla pancia delle persone ma alla loro testa. Abbiamo detto: guardate, questa insegnante qui ha insegnato per dodici anni al British Council, probabilmente l’istituzione più importante per l’insegnamento della lingua inglese nel mondo, probabilmente è la migliore insegnante di inglese che c’è in Grecia, forse la migliore che avrete mai in vita vostra: se non volete venire a questa classe che è fatta così, perché così si impara meglio, peggio per voi. Allora queste persone sono tornate da noi e ci hanno detto va bene, abbiamo deciso questo: i maschi si siedono dalla parte sinistra della classe e le femmine si siedono dalla parte destra; e noi gli abbiamo detto: ok la classe è il vostro spazio, decidete voi come sedervi. Questo momento già sembrerebbe un successo, ma in realtà questo non è il successo.

Il successo è quello che è accaduto un mese dopo; e cioè quando il ministero delle migrazioni greco ha spostato 100 africani (o “i neri” come li chiamano nel campo) dalle isole alla terraferma. E quindi in questo campo sono arrivate cento persone che ovviamente non avevano lo stesso background culturale, e perciò sono entrate in quella classe senza sapere tutte le regole di distinzione di persone, di sesso che c’erano lì. E si sono messi a sedere da tutte le parti, hanno iniziato a toccare tutti, “ah mi presti la matita, mi dai la penna, aiutami qua!” C’era questo ragazzo senegalese, Fred, accanto a questa signora siriana, Fatima, e lei, che poteva fare, si è messa a ridere, che poteva fare! Quello è stato un momento bellissimo, perché tutta quella tensione che si era accumulata in un mese e mezzo è sparita in un secondo.

Ti posso raccontare di quando ero in macchina con Hazem, un ragazzo siriano super americanizzato con i Rayban. Una volta, non mi ricordo nemmeno come è cominciato il discorso, lui mi dice (eravamo io, Hazem e un operatore di una ONG che ha nel codice di condotta, di rispettare le culture, di essere culturally sensitive): secondo me gli omosessuali sono disgustosi, dovrebbero essere non so se torturati o uccisi. Io in quel momento mi sono trovato a domandarmi: che faccio? L’operatore umanitario della ONG internazionale non risponde a quella cosa lì, perché dice: devo rispettare la cultura, non posso avere un dissenso, evito, ignoro, cambio il discorso.

Io ho detto ad Hasem: scusami, ma che dici, parliamone! Perché se quella persona non fosse stata siriana, ma fosse stata francese tedesca italiana, gli avrei risposto: che cazzo dici! E infatti gli ho detto: parliamone.

Ne è nata una discussione sana, utile: ora non è che Hasem sta lì a ballare ai Gay Pride, però è nata una discussione utile e intelligente, abbiamo discusso. E il fatto che io non mi sia arreso, il fatto che non abbia detto “ma poverino, lui è siriano, non potrebbe mai capire” ha avuto un valore anche per lui, perché si è reso conto che è una persona presa sul serio, considerata una persona dotata di un intelletto e lui Hazem non è uguale a Fatima, non è uguale a Mohammed, è una persona per sé.

Uno dei nostri principi e che noi non rispettiamo le culture, noi rispettiamo le persone. Perché rispettare una cultura vuol dire rispettare chi comanda in quella cultura, e generalmente vuol dire maschi, anziani ed eterosessuali. In pratica io e te, Christian.

CR: Tu quando sei venuto a Roma ospite di uno degli eventi di “Grande come una città” hai raccontato il tuo approccio, dall’inizio come volontario a quello che riesci a fare oggi come coordinatore della tua ONG. E la questione del paternalismo mi sembra centrale: perché secondo te il paternalismo è così praticato, ed è così inefficace? Oppure c’è una parte invece di efficacia che ha valore nei grandi numeri, nelle emergenze? Tu hai raccontato degli episodi delle condizioni in cui questo dialogo, questa riflessione, si può fare perché appunto poi c’è anche una condizione di relativa tranquillità, in cui poi si cresce insieme, che c’è una mediazione eccetera eccetera.

Io immagino che la vita del campo sia una vita frenetica, in cui le decisioni vanno prese molto velocemente, in cui spesso credo si scelga la via più rapida – anche se magari non rispetta i processi che uno che si è dato. Le emergenze, le eccezioni saranno all’ordine del giorno.

GF: Allora, diciamo, sono entrambe domande molto difficili. Le persone sono paternaliste innanzitutto, per la larghissima maggioranza, con buone intenzioni, penso. Per la maggior parte delle cose penso che sia perché vedono queste persone come “altre”, non vogliono scocciare, vedono che hanno un passato difficile… Ti riporto un esempio molto pratico: quando noi abbiamo uno studente che arriva in ritardo, che gli diciamo: può entrare in classe oppure no? Sembra una domanda molto sciocca però questo qui ha avuto un passato terribile, probabilmente gli sono morti dei familiari, ora sta investendo sulla sua vita, nel ricrearsi una seconda vita… ora tu gli puoi dire che non può entrare in classe per un ritardo di 15 minuti?

Chiaramente l’istinto di tutti, anche per me e per te, immagino, sarebbe di dire: vabbè dai, siccome è siriano, c’ha avuto questo passato, facciamogliela correre.

Il problema è che quando di dici “siccome è siriano”, nel momento in cui dici siccome ha questo passato, finisci per essenzializzare, per rendere quella persona un’identità sola come dicevo prima.

Ci sono, penso, anche delle cose un po’ meno lusinghiere. Penso che una delle ragioni per cui c’è questa deresponsabilizzazione del profugo – deresponsabilizzare è una cosa pessima perché la cosa più altruista che puoi fare è dare a ciascuno le proprie responsabilità – è perché le persone vedono nel profugo una persona eroica, esotica, che non può sbagliare. E quindi io quello che dico sempre – banale ma vero – è che i profughi non sono né eroi né invasori. Sono persone che rispondono alle condizioni in cui vivono – come faremmo tutti noi – e per questo dobbiamo migliorare queste condizioni.

Secondo me ci sono delle persone che hanno una visione romanticizzata dell’altro, e quindi non concepiscono una persona per esempio che picchia la moglie o non concepiscono una persona che è omofoba o non concepiscono una persona che ha tanti piccoli difetti che anche noi potremmo avere nelle nostre società e quindi questa romanticizzazione porta quasi un denial, un rifiuto del fatto che quella persona sia cattiva. “No quella persona non può essere cattiva, non può essere retrograda, è inevitabile date le persecuzioni o è inevitabile per quello a cui è stato soggetto”.

E qui che ti rispondo alla seconda domanda: il problema grande è che questo atteggiamento danneggia la persona stessa, perché l’attacca, le fa rimanere appiccicata a quell’etichetta di essere profugo. Quindi quella persona è parte di un gruppo, non è parte di cento altre cose.

Ed è dannoso per la comunità stessa, perché ci sono ovviamente squilibri di potere all’interno delle comunità. E non è solo la banale ma verissima questione che sono i maschi anziani eterosessuali che comandano, cioè non è solo che il maschio dice alla donna stai a casa. Si tratta anche linee di potere a cui uno non pensa, piccoli sotto gruppi etnici, anche cose che sembrano sciocchezze. È capitato che ci fossero un gruppo di community leader afghani, anziani signori che non volevano che i ragazzi usassero lo skateboard, come i ragazzi fanno dappertutto.

E naturalmente se noi stiamo a sentire loro, se abbiamo questo approccio paternalista accettiamo e diciamo: vabbè, quella è la loro tradizione, la loro cultura. Non possiamo metterci a discutere e imparare qualcosa. E quindi quei ragazzi, per la sola colpa di essere nati in una comunità alla quale noi non riconosciamo le sfaccettature che ha, non possono usare lo skateboard, perché li essenzializziamo. È come se ci aspettassimo da un siriano quelle cinque cose: c’ha il velo, ha questa idea dell’America, eccetera eccetera. Che poi nei fatti le persone sono ovviamente molto diverse.

Ma c’è ancora un altro elemento. Secondo me c’è un problema anche con la società più in grande: la retorica del rispetto delle culture e di questo approccio paternalista è molto simile, ripeto, a quella della destra salviniana, perché chi dice “no al kebab sì alla polenta” sta dicendo proprio quella cosa lì. Sta dicendo che noi dobbiamo rispettare le culture, ciascuna cultura, che quell’identità è impermeabile e non può essere modificata dall’esterno; c’è un’assunta incomunicabilità di fondo, un’idea che non ci possiamo parlare, che non c’è nessuna possibilità di uno scambio, di imparare che magari a Roma mangiamo il kebab e a Istanbul o a Damasco mangio la polenta… o tutti e due.

E poi c’è un inevitabile offrire una sponda a un’idea di vittimismo: la destra oggi in Europa vede la sinistra come completamente cieca a qualunque critica di qualunque cosa un immigrato faccia. Per dire: se un immigrato compie un crimine la risposta della destra è sempre “lo espelliamo”. La risposta della sinistra spesso è dire “no, ma guarda, cerchiamo di capire perché l’ha fatto”. Se uno pensa che il carcere sia la soluzione per quello specifico crimine dovrebbe pensarlo per un musulmano, per un italiano, per un siriano, e in qualche modo togliere il terreno a questa idea di distinzione.

Se un amico olandese venisse da me e mi dicesse: certo che voi in Italia non avete il matrimonio omosessuale, siete un po retrogradi; io non gli direi: guarda amico olandese, rispetta la mia cultura. Gli direi che c’ha ragione. Nello stesso modo non mi aspetto che un siriano o un palestinese o peggio un italiano o un americano mi dica: no devi rispettare la cultura del siriano.

Il mondo è molto più caotico, siamo un po’ tutti tutto, quindi non esiste questo noi e loro; e secondo me rivendicare la confusione, questa bastardizzazione del mondo in cui in fondo siamo tutti esseri umani è un valore, anche per disinnescare alcune stereotipizzazioni nei confronti delle persone di sinistra, delle persone interessate ad aiutare il prossimo, che è diffusissima nella destra europea.

CR: Ti faccio una domanda più specifica, che riguarda la questione della sostenibilità. Le ONG sono state al centro di una polemica è durata quasi due anni, sembrava che dire ONG volesse dire ladrocinio. È stato molto difficile difendere il lavoro di persone che già così rischiano, fanno un lavoro difficile, eccetera eccetera. La sostenibilità umana delle ONG, secondo te, è il sintomo di una carenza di politica? È la forma in cui chi vuole fare politica ha trovato una sua ragion d’essere negli ultimi anni? Ci sono molti pro e molti contro nel prendersi un impegno politico in un campo deserto ma senza avere c’era un riconoscimento politico? Tu all’inizio dicevi che appunto c’è una diffidenza, quando non anche un ostilità, tra movimenti e diciamo organizzazioni umanitarie. Come vedresti invece una collaborazione, un collegamento, eccetera?

GF: Io penso che una delle ragioni per cui si è creato questo dibattito è che questa è la prima volta, da quando il volontariato esiste come istituzione mondiale, che si è verificato uno spostamento fortissimo dell’opinione pubblica verso la destra conservatrice che vuole riaffermare il concetto delle frontiere. Noi non dobbiamo dimenticarci che il volontariato – al di là di quello nelle piccole comunità, in parrocchia o con il senzatetto sotto casa – è una cosa relativamente nuova. Non so se ti era mai capitato di leggere un libriccino di Bruno Manghi che si chiama Fare del bene, che racconta proprio la storia di come questo concetto di persone che vogliono aiutare altre persone nel mondo, è una cosa relativamente nuova.

Io davvero non so se la complementarità – come forse possiamo sintetizzare la tua domanda – fra governi, Stati, ONG sia una cosa buona. Obiettivamente non lo so: in un certo senso la mia richiesta d’aiuto risponde di sì, perché organizzazioni come la mia non sono sostenibili nello stesso modo che altre, più industrializzate. Certo, noi lavoriamo sull’istruzione, sull’integrazione, ma se ti serve un elettricista che aggiusti l’elettricità nella tenda o nel container di quel profugo, o se ti serve uno che faccia il piano delle fognature del campo profughi, la passione che ci mette incide poco sulla professionalità, e quindi ha anche senso avere un rapporto più istituzionale a quello.

Ti racconto un episodio che forse spiega perché secondo me c’è uno spazio, per questa complementarietà.

All’inizio del 2017 eravamo proprio la più piccola organizzazione dell’Epiro, la regione dove siamo. Devi sapere che in Grecia ci sono due tipi di campi: quelli in cui l’esercito ti dà da mangiare e quelli in cui non ti dà mangiare. E se non ti danno da mangiare ti danno 150 euro al mese per comprarti del cibo. Al tempo un ragazzo chiamato Ahmad era stato spostato da un campo in cui il mangiare era dato a quello in cui il mangiare non era dato e quindi in teoria gli avrebbero dovuto cominciare a dare questi 150 euro al mese. Purtroppo la persona che doveva premere il bottone sul computer per cambiargli lo stato si era sbagliato, e l’ONG che gestiva questo campo – Oxfam – aveva le mani legate. Stiamo parlando di un ragazzo, una persona, che si trova senza mangiare; e anche i dipendenti di Oxfam, che hanno degli stipendi più che degni (ed è giusto che li abbiano perché sono dei professionisti) non potevano fare nulla: non potevano portarlo al supermercato perché se loro avessero dato dei soldi, o fatto dei regali a questo Ahmed, come cosa si sarebbero ritrovati a fare? Si sarebbero ritrovati a fare favoritismo, che era una cosa che nel codice di condotta di Oxfam è proibito, ti licenziano.

Perché lo fanno? Perché, giustamente, tu non vuoi che in un campo in Sud Sudan arrivi un tizio di Oxfam che inizia a dare soldi a quella tenda e non a quell’altra, sarebbe una cosa dannosissima. Però questa regola – che ovviamente ha un senso in quel contesto – portata esattamente allo stesso modo qui, ha il risultato che la capa di Oxfam qui (l’organizzazione più grande e ricca della Grecia, al tempo) chiama me, che sono l’ultimo scemo, e dice: Ci puoi dare una mano? Io ho chiamato Lucas, gli ho detto: prendi il furgone, vai con Ahmed, portalo al Lidl e fagli fare 50 euro di spesa e risolviamola così.

Questo dimostra insomma che, anche per ragioni sensate, grandi organizzazioni internazionali hanno le mani legate. Io non saprei come cambiarla quella regola, perché neanche io voglio che i dipendenti di Oxfam vadano a dare soldi in giro nei campi profughi li. E quindi, come dire, inevitabilmente le grandi organizzazioni internazionazionali funzionano come un’azienda multinazionale, e se tu lavori in un’azienda multinazionale, anche se due delle 250 sedi o 1500 sedi sono in perdita, non è un problema, fai lo stesso modello, applichi lo stesso modello in tutti i posti è semplicemente più economico.

Il problema è che in questa situazione, non essendo quella una multinazionale ma operando nel campo umanitario, in ballo non c’è il profitto, non c’è il fatto che la tua sede ad Ankara o a Nairobi perde denaro, ma c’è il fatto che un ragazzo di 21 anni non mangia. E quindi un po’ secondo me non c’è modo di superare quella cosa lì, questa complementarità, o forse ci sarebbe ma sarebbe molto difficile.

Io sono molto pragmatico e vedo molto lontano un mondo in cui lo Stato riesca a sopperire alle necessità di quello che fanno le ONG. Sicuramente avendo visto altre esperienze: sono stato in Finlandia a trovare alcuni dei profughi che erano qui nel 2016; lì sono enormemente più avanti, non sono limitati a prospettive di breve periodo, schiavi di cosa dice il sondaggio sulla prossima elezione. Io, diciamo, nei paesi mediterranei, questa la presenza dello stato l’ho vista molto poco, ecco.

CR: Invece la presenza della società civile?

GF: Secondo me su questo aspetto in Italia e in Grecia è molto diverso. Mi è capitato in passato, a Roma, di vedere una presenza della società civile abbastanza forte, nel mondo umanitario, nell’aiuto. Cioè in un certo senso sono sempre stato società civile anch’io!

In Grecia non c’è proprio la cultura del volontariato o c’è molto poco. C’è un numero particolarmente significativo. Io ho fatto il coordinatore dei volontari, quello che cercava di smistare i compiti nel 2016 in questo campo che si chiamava Katsikas dove stavano 1.200 persone, e nel giro di un anno sono venute 850 persone, mi sembra, come volontarî. Di tutte queste, in un campo profughi in Grecia, solo quattro erano greci. Certo, ovviamente ci sono mille altri fattori: va tenuta conto la componente della crisi economica. Un paese che si riprende, ovviamente è più difficile fare volontariato.

CR: Da quanto è che tu sei lì?

GF: Sono arrivato il 15 aprile 2016.

CR: Quindi già con Tsipras insidiato.

GF: Sì. La mia esperienza nei campi profughi ha molto più un aspetto umano che di società civile. Guarda, mi ricordo che il primo periodo che ero qui i profughi nel campo di Katsikas erano in condizioni drammatiche, veramente drammatiche. Avevano una tenda su cui dormire sopra i sassi, o una coperta su cui dormire e un posto in tenda con sette altre persone… Fecero una manifestazione sull’autostrada, bloccarono l’autostrada e quel giorno gli anarchici, un gruppo di anarchici qui, occupò la sede del sindaco.

Quello fu l’atto più vicino alla popolazione del campo. Dopodiché, per un anno, io ero al campo tutti i giorni – tutti i giorni – e non ho mai visto nessuno venire. Mai. C’è proprio una fortissima distinzione tra cos’è umanitario e cos’è politico. Almeno qui in Grecia. Mentre in realtà quello che ho visto in Italia è che anche nei momenti di peggiore rigurgito antisolidaristico, ci sono persone che dicono: ora è il momento di muoverci. Però questa cosa non l’ho studiata, si parla di esperienza personale.

CR: E quale è l’aspetto più importante di questa politica della solidarietà?

GF: Secondo me quell’aspetto lì che ti ho detto – di vivere il campo, di stare lì, di conoscere le persone, imparare i nomi, prendere in giro quello lì, farti prendere in giro, quando ti nasce la bambina nel campo fargli gli auguri, è fondamentale, è l’aspetto umano di cui c’è assoluto bisogno se vogliamo interagire da persona a persona. Anche perché di fronte a un neonato, e a sua madre che ha appena partorito, forse anche la persona più anti-immigrati farebbe gli auguri di buona vita. E secondo me questa cosa noi la perdiamo completamente in quell’approccio molto asettico, molto protettivo, molto – come dire – con una sorta di distacco umano, molto (forse) anglosassone – magari dico una sciocchezza – scambiato per professionalità.

CR: La questione della religione, della fede. C’è un contesto molto secolarizzato, anche quello è così. E le religioni le rubrichiamo a culture. Diciamo culturalista, multiculturalista. Che tipo di riflessione hai fatto sul contesto spirituale, sul tuo mestiere che sembra appunto un mestiere che necessita tanta laicità, un approccio professionale, eccetera; ma poi spesso le persone sono ciò in cui credono?

GF: Le persone sono sicuramente tanto ciò in cui credono. Io forse devo fare una premessa: che sono molto fortunato, nel paradosso di avere persone molto sfortunate, e che tante di queste persone sono state perseguitate per il loro colore della pelle o perché credevano nello sciismo anziché nel sunnismo o viceversa. Quindi tante delle persone che sono qui – sia che scappassero dallo stato islamico o che scappassero dalle milizie di Assad o che scappassero dalla pulizia etnica anti curda – sono persone che purtroppo hanno vissuto sulla loro pelle quanto questo rigetto dell’altro, di quello che crede un altro, hanno visto quanto sia dannoso. E quindi c’è una grande speranza comune, c’è un grande senso di comunità al di là delle religioni.

Dopodiché le religioni sono importantissime, le persone sono divise non solo come regione ma anche per etnia, per nazionalità, e le due cose molto spesso coincidono, perché gli afghani sciiti parlano il persiano o perché sono quelli che sono perseguitati dai talebani che parlano pashto e sono sunniti e così via… Io poi ho visto – anche avendo fatto delle altre esperienze – un concetto di sacralità della religione molto diverso, e che, d’istinto, apprezzo di più.

CR: Ossia?

GF: Io ho lavorato qualche tempo in Palestina, avevo 25 anni, e sono andato a vedere la Spianata della Moschee, quella famosa della camminata di Sharon, che non si deve disonorare… E c’erano dei ragazzi palestinesi che giocavano a pallone proprio là, e io mi sono messo a giocare a pallone su quello che è il terzo luogo santo dell’islam. È una cosa molto bella secondo me. In questo senso dico che io questa cosa l’ho vista, sulla religione ci prendiamo in giro, ci scherziamo.

Ho tanti racconti di come le persone vivano la propria religione come una cosa importante ma non come una cosa che ti divide. E ovviamente ci sono musulmani che bevono la birra, altri che non la berrebbero mai, ognuno ha le proprie incoerenze e per fortuna. La storia è fatta prima di tutto di individui.

Un’altra signora che si chiama Fatima (non la stessa) una volta mi ha chiesto: Ma tu sei italiano, quindi sei cristiano? E io – che sono un provocatore, ma voglio anche iniziare una discussione – non gli ho detto neanche che sono ateo, ma ho usato la parola del Corano che non è solo l’ateo, ma quello che dovrebbe bruciare all’inferno. Lei ovviamente non l’aveva neanche mai incontrato uno che non crede in Dio, ed è rimasta un po’ scioccata. Però quell’interazione ha aperto la porta a uno spazio di umanità, a una discussione fra due teste. E ora ogni volta che lei mi vede, mi guarda e dice: Io e tua mamma preghiamo per te! (le ho raccontato che mia mamma è molto cattolica). Oppure mi è capitato di fare una battuta a questo o a quel ragazzo che ha pregato e poi non è riuscito a fidanzarsi con quella ragazza…. La religione ha un posto molto presente come lo hanno tutte le idee e le ideologie: ci sono arabi che odiano i curdi. Ce ne sono tanti. Ci sono curdi che odiano gli arabi. Quella non è una questione religiosa, però sono idee. E come dici anche tu quello che pensi è quello che sei. Però poi al dibattito, come dicevo, non bisogna rinunciare. Non, ovviamente, in ogni circostanza: se c’è una rissa, sedi la rissa e poi ne parli il giorno dopo. Ma non bisogna mai dare per scontato che siccome quella persona lì ha quella credenza o viene da quel paese, o crede in quel dio, questo dialogo non ci può essere.

E io forse rispetto a questo era più scettico in passato: pensavo che fra integralismi, fra diverse ideologie ci fosse molta più incomunicabilità. Poi ho visto che, come in quella poesia di Trilussa, in cui c’è il fratello anarchico, quello socialista, quello monarchico e poi quando la mamma porta gli spaghetti e sono tutti dello stesso partito: ecco, almeno un po’, io questa cosa l’ho vista.